Text

新曲「アマイ」を投稿しました

youtube

V、β、UTAUのゲキヤク3種盛りです。焼肉で気分が上がる単語ですね。あのハラミとか書いてるやつ好きです

というのはさておき、どれも声と歌い方の癖がそれぞれあってめちゃくちゃ可愛かったです。特にVの中国語の発音がクァアイでした

βで気付いた方もいらっしゃると思うのですが、曲自体は3月末に出来上がっていました

ただドラムセットが4つあったり曲の構成が実験的すぎるのでぷぇ〜と一度寝かしていたものです(βの使用期間は24年3月末まで)

Ableton Live12を購入したのと、久々に聴いたら良く聴こえたので、新DAWに慣れるためにLogicのデータを全て移行してMIXを進めました

幸いKontack7などの外部音源ばかりだったのでスムーズに移行できたかなぁどうかなぁテンポコロコロ変えてるのがなぁ…ウニャウニャ

ほとんど直していないのですが、一番最後(髪ではなく腕を〜)のピアノは先日打ち込んだのでちょっとコード選びが上手になっています気持ち

以下、長々と楽曲について書いているので読んでもいいわって方はぜひ↓

あの子

あの子について考えていたのですが、不安定でそううつの傾向があるんじゃないかなと思いました個人的に!

昨日までめちゃくちゃ元気だったのに急に暗い部屋で髪を切りだすような感じです

もちろん、安定している方が周りはいいのですがそれが彼女の延命行為で(もう死んでるんですけど)そうならざるをえないことがあったのではと頭の中でストーリーを作りました

そのストーリーはそれぞれの解釈に委ねます〜外殻だけ伝わっていたら満足です

懺悔とナルシズム、臆病な自尊心と尊大な羞恥心、波打ち際で立ち尽くす後悔、そんな感じです

作曲

曲の構成もそれを意識したかしてないか覚えていないんですけど、ふと嫌なことを思い出すようにラスサビの旋律をリフレインさせながら展開が読めないように作りました

もともとβだけで作ろうと思っていたのですが、「ああ」の迫力が出せなかったのでUTAUを使用して、せっかくだから調声するかとふんわり調声して良いところをAbletonのコンピング(数種類のテイクから良いところだけ選ぶやつ)でボーカルを作成しています

Abletonのプリセットを使用するとAbleton!って音になって楽しかったです。ボーカルミックス気に入ってます

それにしても、若干アジアっぽいですね。ドラとか入ってますし

これに関してはパッションとしか、元々古典文学やチャイナ感が好きなので随所にそれが現れている曲だと思います

(全然関係ですけど、山月記の本の最初に弓師と弟子が決闘で矢を射合って空中で落とすやつバトル漫画すぎて面白かった)

ゲキヤクの調声については一個前に書いています↓EXPは高めに!

multiβ-Nなんだけど…

良すぎ。このボイスライブラリには男女17種類の声が入っていたのですが、どれも個性的で合唱とか作る時に絶対重宝する〜もっと使わせてください!

どちらかと言うと青年〜大人の男性という印象を��けました

自分サカナクションやYOASOBIの群青のような合唱やゴスペルが好きなのですが友達が居なボカロで完結したくてmultiβ-Nのような一つでたくさんの歌声を兼ねているライブラリー理想でした

あわよくば、あわよくば…😭

動画

何気なくYoutubeを見ていたらサムネイルをネガポジ反転しているものを見つけ、赤色が水色になっていたのでおお〜と思い全体の色を決めました。ネガポジって言葉も合っているような気がしたので

反転させるとゲキヤクの色になるように、かつ綺麗に見えるように色を調整したのですが楽しんで頂けたらさいわい

(ここスマホで色反転して見たら元の色に戻ってそら当然だけど面白かった)

なんで魚眼にしたかというと大きな眼球のような月のようなものにストーリーを詰めたかったからです

誰かに見られているような、それを睨み返す様を表現したかった

ちなみにBlenderでちょっと3Dにしてからズームバックしています。若干奥行きをつけたかった、ただそれだけがために

これは途中なんですけどできた〜って喜んでいる様です。蝶が一番手前でまんなかと奥も分かれています

イラストのキャンバスサイズは17800x17800px‼️デカすぎる

闇雲に決めたのではなく今回動画サイズを2460x1440で作成しようと思ってしまったので下絵をどれだけ拡大するか決めて作成した結果このサイズになりました

そのおかげでちょっと高画質だと思うんですけどどう…?ちなみに上下に黒い帯があるシネマスコープにしたのはBlenderに戻らず上下位置を調整させるためです

これは逃げです。ここでシネマティックとか言い出す大人は爪を角刈りにします

イラストは慣れない背景描きでつかれた…精進します

海、街、夏椿、青い鳥、蝶、ピアノetc.詞に関係しているものを先ほども書いた眼球や月のような魚眼に書いています。ズームバックで視野が広がって発見が増えるの面白いなあと思い…

〆

実は今EPを制作中です。EPじゃなくなる可能性もなくはないんですけども、アンサーソングのアンサーソングって感じで楽しく作ってます

アマイとハルカゼで奇抜な方向はだいぶ満足したので、またときめく方を選んでいます。

アマイのコメントや高評価ありがとうございます!読ませていただいています。引き続き楽しんで頂けたら幸いです

4o

8 notes

·

View notes

Quote

富山大、地震発生前に生じる地殻変動に伴う電磁気現象の観測に成功 掲載日 2024/09/17 19:41 著者:波留久泉 富山大学は9月13日、高周波の電波を観測することにより、地殻活動に伴う電磁気現象を安定的に観測する手法を開発し、さらに、スーパーコンピュータを用いたシミュレーションにより、その発現メカニズムの解明に成功したと発表した。 同成果は、富山大 学術研究部 工学系の藤井雅文准教授によるもの。詳細は、米国地球物理学連合会が刊行する電磁波伝搬に関する全般を扱う学術誌「Radio Science」に掲載された。 地震前兆時などに地表面に電荷が出現すると電磁波が影響を受け、異常な伝搬をする 地震前兆時などに地表面に電荷が出現すると電磁波が影響を受け、異常な伝搬をする。特に、通常ありえない地点へ長距離伝搬する可能性が示された(出所:富山大プレスリリースPDF) 地震活動や地殻活動により地中の岩盤に強い力が作用すると、岩石を構成する元素の状態がわずかに変化する。そして、さまざまな物理的な効果により、電気を帯びた粒子などが生じ、それが地中や地表面を伝って移動することが知られており、その現象や副次的に発生する電気および磁気的な現象のことが、地震活動や地殻活動に伴う電磁気現象と呼ばれている。 この現象に関する観測結果は、これまでにも報告されてきたが、観測の再現性が乏しいため(科学は再現性がとても重要視される)、研究者の間では懐疑的な見解も少なくなかったとする。しかも、こうした自然現象に伴って発生する信号は非常に微弱な上に不規則であり、その観測は容易ではないことも研究の進展を困難にしていたという。そこで研究チームは今回、低雑音かつ高感度な観測装置を開発し、それを用いた長期観測を行うことにしたとする。 今回の研究では開発された観測装置を用いて、およそ10年にもわたる長期間の観測が実施された。それにより、異常な電磁気現象が地殻活動により生じる可能性が確認されたという。 またこの異常現象が、山岳や海岸の複雑な地形の表層に静電気のような電荷が出現した場合に電波が強く散乱されて生じることを、スーパーコンピュータを用いたシミュレーションにより解明することにも成功したとする。なお電磁波の散乱とは、光や電波などの電磁波が空間を伝わる際にさまざまな障害物によって進��を妨げられ、四方八方へ飛び散るように伝わる現象のことである。 また今回の長期観測において観測された一例として、2022年3月16日23時36分ごろに発生した「福島県沖地震」が紹介された。同地震の震源は福島県沖の深さ約57kmで、マグニチュードは7.4。宮城県登米市、同県刈田群蔵王町、福島県伊達郡国見町、同県相馬市、同県南相馬市の5つの市町村で最大震度6強が観測されたほか、北海道から九州までの広い地域で地震が観測され、上述した5つの市町村以外でも震度6弱が観測された地域もあった。この時の電磁波観測では、地震が発生するおよそ半日前から、顕著な異常現象が観測されていたという。 2022年3月16日福島県沖地震M7.4の発生前後に富山県富山市、同八尾町、静岡県磐田市で観測された前兆信号例 2022年3月16日福島県沖地震M7.4(点線円内、最大震度6強、死者4名、負傷者多数、火災十数件)の発生前後に富山県富山市、同八尾町、静岡県磐田市で観測された前兆信号例(右グラフの灰色背景部前後)。その他、多くの地震について同様の異常信号が検出されており、気象庁地震データベースとの整合性が確認されている(出所:富山大プレスリリースPDF) 研究チームは現在、機械学習を用いた信号解析により、今回の研究結果の観測データと日本における地震活動の関連性を推定する研究を推進中としている。地震は不規則な自然現象であり、その予測は容易ではないが、今後さらに観測データをより多く蓄積していくことにより、地震活動の前後における異常信号をより詳細に調査、探究していくとしている。

富山大、地震発生前に生じる地殻変動に伴う電磁気現象の観測に成功 | TECH+(テックプラス)

9 notes

·

View notes

Text

EQP-1Aインスパイアドなイコライザペダルを作った

EQP-1Aのイコライザ回路を解析した結果にインスパイアされたエフェクトペダルを作った話です。

インスパイア元のEQP-1Aについては以前の記事で詳しく書いているのですが、低域および高域のカット(アッテネート、ATTEN)とブーストができるイコライザです。低域のカットおよびブーストと高域のカットはシェルピングタイプ、高域のブーストがピーキングタイプのEQになっており、カット、ブーストする周波数帯はそれぞれロータリースイッチで指定できる仕組みです。高域のカットとブーストはそれぞれ別の���波数帯を指定できるのに対し(カットは5/10/20kHz、ブーストは3/4/5/8/10/12/16kHz)、低域のカットとブーストについてはツマミは分かれているものの、周波数帯は連動して決まる(20/30/60/100Hz)、というのが特徴です。

今回作ったペダルも基本的にはそれを踏襲し、ツマミは低域のATTENとBOOST、高域のATTENとBOOST、高域BOOSTのカーブを決めるWIDTH、そして出力音量を決めるボリュームという6つのポットと、低域カット/ブーストおよび高域ブーストの周波数を決める2つのロータリースイッチ、そして高域カットの周波数を決めるトグルスイッチ、という構成になっています。オリジナルのEQP-1Aは高域カットの周波数もロータリースイッチで設定するのですが、こちらはペダルということでスペースに制限があるためトグルスイッチに変更しています。

低域の周波数はEQP-1Aと同じ20/30/60/100Hz、高域カットの周波数も同じく5k/10k/20kHzですが、高域ブーストに関しては3/4/5/8/10/12/16kHzに加えて1k/2kHzも選択できるようにしました。これは利用したロータリースイッチが9接点であるのと(=9段階で設定できる)、個人的に1kHzあたりをブーストさせるのが好きだから、という理由です。

ケースのサイズはHAMMOND 1590N1サイズで、穴あけ加工の簡略化のためパネル部分に電源および入出力ジャックが組み込まれた形状です。とはいえ中身はかなりギリギリで、消費電力的には009P電池でも十分動くのですが、スペースの関係でACアダプタでのみの動作になります。

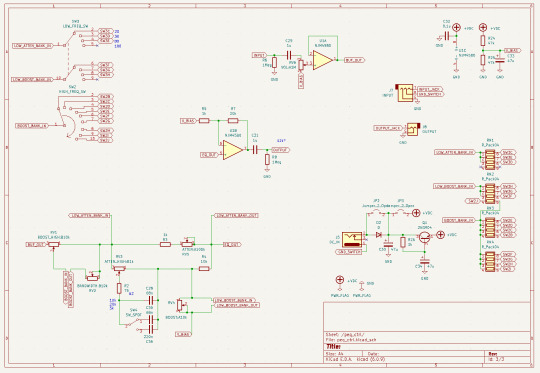

回路

メイン部分の回路はこんな形です。

以前紹介したEQP-1Aのイコライザ回路の前後にOPアンプを使ったバッファを入れた構成です。入力段のバッファはシンプルなボルテージフォロア回路で、このバッファ前にボリュームを入れています。イコライザ回路の後ろの出力段はゲイン21倍の非反転増幅回路です。イコライザ回路はパッシブ構成のためゲインが落ちますが、ここで落ちた分のレベルを増幅しているイメージですね。

電源はDC9Vの単電源なので、電源電圧を分圧してバイアス電圧を作り、イコライザ部分もそのバイアス電圧を仮想的なGNDとしています。電源部分にはトランジスタを使ったノイズ削減用ローパスフィルタを入れています。

カット・ブーストする周波数を決めるロータリースイッチは秋月電子で入手できる2回路4接点のものと1回路9接点のものを使っています。薄型かつコンパクトで、これがあったからこそこのペダルが作れたと言っても過言ではありません。

また、ロータリースイッチに繋がっている部分の回路は次のようになっています。

ひたすらコンデンサとインダクタ(コイル)が並んでいます。コンデンサはフィルムタイプのもの、インダクタはこちらも秋月電子で購入できるマイクロインダクタをメインで使いました。このマイクロインダクターは最大で47mHと比較的大きめの容量なのに、サイズは一般的な抵抗器を一回り大きくしたサイズでとてもコンパクトです。インダクタは抵抗と同様に直列接続すると単純に容量が加算されていくので、これを並べることで必要な容量のインダクタを構成しています。なお、100mHのインダクタについてはマイクロインダクタが入手できなかったため、太陽誘電の電源用インダクタを使用しました。マイクロインダクタよりは大きいですが、およそ直径10mmで十分にコンパクトです。

ちなみに、インダクタは磁力を発生させるため、並べた場合の相互作用が気になるところですが、実験した結果では縦に並べて��目に見える影響はなさそうでした。扱う電圧がせいぜい数100mV程度だからかもしれません。

基板実装

こちらの回路をペダルエフェクターサイズのプリント基板に起こしたものがこちらになります。

今回新たな試みとして、抵抗器とOPアンプ、コンデンサについてはスルーホール実装と表面実装の両方に対応できるようにしてみました。手作業の実装でも手間としては表面実装のほうが楽な一方、表面実装部品は秋葉原における入手性が悪いため、どちらでも対応できるようにしようという魂胆です。

あと、ロータリースイッチの各端子をショートさせるように入っている抵抗については、基板スペースの関係上泣く泣く小さい表面実装の集合抵抗を使いました。正直これは無くても動作はするはずなのですが、EQP-1Aには入っているようなのでそれに従って入れています。ピッチが小さいのではんだ付けはかなり大変です。

ちなみに高域のカットの部分のトグルスイッチのところではこの抵抗を入れ忘れていますが、特に問題ない感じで動作しています。

基板上に一通り部品を実装するとこんな感じになります。ひたすらコンデンサですね。全部直方体型タイプのコンデンサを使えれば良かったのですが、一部の容量のものが手に入らなかったため、複数のタイプのコンデンサが混在しています。

また、ボリュームポットはリード線ではんだ付けしているのですが、ロータリースイッチについてはピンソケットを噛ませて実装しています。これで見事にぴったりな高さになります。

最初は基板を2枚に分割して、ボリュームポットやロータリースイッチは別基板に実装しようと思っていたのですが、これがうまくいったおかげで1枚基板で済んでいます。

入出力のフォンジャックと電源ジャックはコネクタ経由で接続できるのですが、なんとなくフォンジャックは直接基板にはんだ付けしています。

パネルの作成

パネルは黒色アクリル板の表面をラッカースプレーで塗装し、それをレーザー加工して作りました。

裏側にはアルミ箔を貼ってシールド効果を持たせています。これらを組み立てて、ツマミを取り付けると最初の画像のようなものが完成します。

試奏インプレッション

相変わらず試奏動画や音源はないのですが、インスパイア元のEQP-1Aが完成度の高いイコライザということで、こちらもそれを踏襲した良い感じのものになっています。EQP-1AってEQのカーブが全体的に緩いので効きが悪い的な評価をされているのを見かけるのですが、実際はちゃんと体感できるレベルで効きます。もちろん低域の周波数を20Hzとか、高域の周波数を20kHzとかに設定すると効果は分かりにくいのですが、それぞれ100Hz/5kHzにすればすぐに違いが分かります。個人的にはやはり1kHzをブーストできるのが便利ですね。

ノイズに関しても、基本的に大きく全体をブーストするようなものではないため、まったく気になりません。後段にハイゲインのブースターやディストーションなどを繋ぐと差異が出る可能性はありますが、その場合は低ノイズのOPアンプへの交換で対応できる気がします。

ただ、出音が分かりやすく変わるエフェクターではなく、またどの周波数帯を変えるとどう出音が変わるか、というのを把握していないと使いにくいエフェクターだな、という感じではあります。なのでパラメトリックイコライザーってあまり流行らないんだなあ……と思いました。

9 notes

·

View notes

Text

低周波民

要するに様々な事柄において低刺激に順応する必要が有る、という事なのだと思う。その鍵になっているのは楽しさでは無くリラックスで、楽しさを追求する人生を目指していくと次第に過剰な刺激を求める末路に帰着せざるを得ない。

オレ個人としても騒がしいのは好まないので、刺激的であるよりも、枯れた年寄り臭い趣味に落ち着いて行きたいと思っていたし実際その通りになりつつある。

近代以前の生活は丁度良い塩梅の刺激に案内してくれるヒントに満ちている。それは特に電気をふんだんに用いた強い刺激をもたらす光りや音、さらには動力機が実用化されていなかった点も寄与していると思われるが、むしろ生身の体の限界も関係しているのだろう。

最新の科学を総動員した刺激は、最早人間の体で受け止められる限度を超えており、感受性を焼き切ってしまう程のものだ。日々、光の速さで過剰に供給され続けるエンターテイメントは、社会全体の感受性の帯域を底上げし、人生を棒に振る機会と、感受性をもうろくさせる機会を提供している側面も有るのだと注意しておく必要が有る。

オレは端から見れば実につまらない男だろう。しかしそれはオレを取り巻く刺激が常に微弱な帯域でやり取りされているからで、面白い事にそこまで帯域を下げてゆくと、数字さえもいかに優れた表現手段であるのか、しみじみ感じられる。

7 notes

·

View notes

Text

#招待するな虐殺国家 #DisinviteIsrael

#広島市はイスラエルを平和記念式典に呼ぶな

#松井広島市長はイスラエルを平和記念式典に呼ぶな

此方は数ヶ月間Twitterを中心に続いている抗議活動/SNSアクションです。原爆の日を目前に、tumblerにも、改めて、共有/記録します。

🍉明日8月6日の広島、原爆の日、平和式典。多くの市民の抗議を無視して、イスラエルを招待する広島市、日本政府。イスラエルなどの虐殺国家にすり寄り続ける最悪な差別主義独裁政党自民党の、現政権に追随するばかりな広島市のありさま。平和の名のもとに、虐殺を肯定する式典。憤りしかない。

🍉パレスチナ駐日大使は、平和式典には招かれず。自治体/政府とは関係のない市民による集会にオンライン参加されます。

🍉抗議の気配を察してか、今年、広島市は「平和式典」の行われる公園を一方的に入場規制し、平和式典から「平和運動」を締め出すという決定を下した。(↓東京新聞)

これには、内部の、市の職員からも、抗議の申し入れが出ています。

記事の一部引用 「申し入れ書では、式典会場を原爆ドームを含む公園全体に広げた上で、手荷物検査を実施して拡声器などの持ち込みを禁止する点を問題視。憲法に定める表現の自由や、「正当な理由がない限り公の施設の利用を拒んではならない」とする地方自治法に違反しているなどと主張している。」(↓中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター)

🍉 広島市の平和記念式典に関して、ワリード・シアム駐日パレスチナ大使のコメント全文

🍉広島平和式典、イスラエル参加はなぜ問題か(Dialogue for People、2024.07.27)

記事一部引用 「今年の出席も、「広島の平和式典に参加しました」とイスラエルは最大限に利用しますよね。イスラエルは近年、文化広報活動に力を入れてきましたし、よく知られているのは、東京レインボープライドへのブース出展など、「ピンクウォッシュ」(「LGBTQフレンドリー」といったアピールが、イスラエルによるパレスチナ占領や人権侵害を覆い隠す効果を持ってしまうこと)の問題ですよね。最近では「ピースウォッシュ」という言葉を使う人が出てきましたが、こうしてジェノサイドの最中でも平和式典に参加することを日本側に受け入れられ、「普通に扱われている」ことを利用するはずです。私たちは昨年(2023年)10月13日から、ジェノサイドに抗議し、停戦を求めて原爆ドーム前でスタンディングを続けてきましたが、こうした取組がかき消されてしまうようにも思います。」

🍉対して、8月9日に原爆の日式典を行う長崎市(Nagasaki)は、イスラエルを招待しないと正式に宣言し、イスラエルに対して停戦を求める書簡を送付しています。この事実についても、強調したいです。

記事一部引用「イスラエルに停戦を求める書簡を送り、現時点で招待状を送付しないと明らかにした。ロシアとベラルーシは3年連続で招待しない。」

#DisinviteIsrael#hiroshima#松井広島市長はイスラエルを平和記念式典に呼ぶな#招待するな虐殺国家#広島市はイスラエルを平和記念式典に呼ぶな#from the river to the sea palestine will be free#free palestine#free gaza#stop the genocide#Palestine#Gaza#パレスチナ#ガザ#ガザ地区#記録

5 notes

·

View notes

Text

題詠100首 2024

「短歌は奴隷の韻律」と喝破した小野十三郎の短歌否定論を読んだあとで、それでもここに戻ってきてしまうのは、やはりこの詩型が好きだからなのかもしれない。

五十嵐きよみさん主宰の「題詠100首」に参加しました。ありがとうございました

2024-001:言 言ひかけたそのくちびるをくちびるでふさげば夜はすみれのにほひ

2024-002:置 置く露の消ぬべきものと思へどもなほなつかしき鬢のほつれ毛

2024-003:果 白鳥のゆくへ知らずもさびしさの果てなんくにへ飛び去りぬらむ

2024-004:吸 くちづけは甘き陶酔蜜を吸ふみつばちににて飽くことのなき

2024-005:大切 大切なものこそ目にはさやかなれこの目この肩このふくらはぎ

2024-006:差 差しみづするやうにして息をつぐ逢瀬のまへの胸の高鳴り

2024-007:拭 足拭ふそのくるぶしの白さゆゑねむれぬ夜をすぐしてけりな

2024-008:すっかり もうすっかり秋なのですね江ノ電に待ち合はすれば日影のながく

2024-009:可 不可分のふたりなりけりかんづめの鰯のやうに身を寄せあつて

2024-010:携 天の川白しと言ひて仰ぎみつ手を携へて川わたるとき

2024-011:記 ツンドクをツンドラと読みまちがへてガリア戦記に雪のふりつむ

2024-012:ショック あの夏の藤の木かげをおもひいづルドルフ・ショックのあまき歌ごゑ

2024-013:屈 身を屈め砂に字を書く主イエスは赦したまふやこのふかなさけ

2024-014:外国 マラケシュへ脱出したしサフランとなつめの香る外国(とつくに)の果て

2024-015:見 あひ見てののちのおもひはすみれいろ日の出のまへのひさかたの空

2024-016:叡 あさぼらけ比叡のやまにたつ霧のふかくぞひとを思ひそめてし

2024-017:いとこ 豆好きの子の記念日につくりおくかぼちやとあづきいとこ煮にして

2024-018:窮 窮鼠にも朝は来るらし鎧戸のすきまより洩るひかりひとすぢ

2024-019:高 抱きあげて高いたかいをするたびにはじけるやうにわらひたりけり

2024-020:夢中 青春は夢中のうちにすぎさりぬめざめていまは白き秋風

2024-021:腰 腰骨の上に手をおき抱きよせる サルサのリズム 波うつ体

2024-022:シェア イヤフォンをシェアしてバッハ聴きをりぬ予定日すぎて子を待ちながら

2024-023:曳 ひかり曳くものこそなべてかなしけれ流るる星もほたるのむれも

2024-024:裏側 いかにせんうかがひしれぬものありて人のこころは月の裏側

2024-025:散 知られじな夜もすがら吹く木枯らしに散るもみぢ葉のつもる思ひを

2024-026:頁 世界史の頁を閉ぢて夢見を��講義のをはりとこの世のをはり

2024-027:おでん 二日めのおでんのやうにしみてくるやさしく気づかふあなたのことば

2024-028:辞 言霊の幸ふ国に聞き飽きる 美辞も麗句も誹謗も揶揄も

2024-029:金曜 泣きぼくろつついておこすとなりの子金曜五限睡魔のきはみ

2024-030:丈 つり革にとどく背丈となりし子の腋窩の白く夏さりにけり

2024-031:けじめ ひるよるのけじめもつかぬ薄明かりいのちの果てのけしきとぞ見る

2024-032:織 経糸も緯糸もなき鳥たちの声の織りもの聞けども飽かぬ

2024-033:制 制限字数こえてあふるるわが思ひたぎつ早瀬となりにけるかも

2024-034:感想 「感想を十四字以内で述べなさい」「あいたいときにあなたはいない」

2024-035:台 灯台のやうに照らせよぬばたまの無明の闇におよぐこの身を

2024-036:拙 目をとぢてなにおもふらん古拙なる笑みをうかぶる半跏思惟像

2024-037:ゴジラ 清涼水ささげまつらん着ぐるみをぬいでくつろぐゴジラのひとに

2024-038:点 夕されば宵宮に灯の点されて稲穂をわたる風かぐはしき

2024-039:セブン 響きあふセブンスコードやはらかくスイスロマンドかんげんがくだん

2024-040:罪 罪深きものと知りつつやめられぬ午前零時のキッシュロレーヌ

2024-041:田畑 とり入れををへし田畑に雀らのさわぐを聞けば秋更けにけり

2024-042:耐 陣痛に耐ふるつまの手にぎりをり痛みを分かつすべあらなくに

2024-043:虫 別れきて秋の夜長をなきとほす虫の息にもなりにけるかな

2024-044:やきもち 黒い怒りもしづまるでせうやきもちにきなこまぶして頬張るならば

2024-045:桁 花ごろも衣桁にかけて待ち遠し色とりどりに咲きみつる春

2024-046:翻訳 ふさふさのしつぽを立ててあゆみ去るねこのことばの翻訳もがな

2024-047:接 おたがひの足音のみを聞いてをり話の接ぎ穂見つからぬまま

2024-048:紐 「結んでよ後ろの紐を」あらはなる背中見せつつ言ひたまひける

2024-049:コロナ かろやかに走り抜けたり太陽のコロナのやうに髪なびかせて

2024-050:倍 この仕打ち受けても七の七十倍赦しなさいと命ぜらるるや

2024-051:齢 少女らのもはや倦みたる遊具あり遊具にもまた適齢期あり

2024-052:圧力 ゆつくりと圧力かけて皺のばすアイロン台に湯気は立ちつつ

2024-053:柄 春の夢見させてください花柄のスカートのうへに膝まくらして

2024-054:朧 朧なる記憶の底にきこゆなり赤子のわれを呼ぶ祖母のこゑ

2024-055:データ データなぞ改竄するのが前提といふひとあれば美しくない国

2024-056:紋 わがうたにいまだ紋章なきことも恥ぢずこよひも豆腐が旨い

2024-057:抑 「好きといふきもちは抑へられなくて」読みかへす午後ひざしうつろに

2024-058:反対 環状線反対まはりに乗せられてはじまりしわが大阪時代

2024-059:稿 ブルックナー第八初稿で祝ひたり生誕二百周年の宵

2024-060:ユーロ ふらんすはあまりに遠し「赤と黒」原書にはがすユーロの値札

2024-061:老 生ましめしのちのよふけのしづもりに老助産師のたばこくゆらす

2024-062:嘘つき どうせならうつとりさせて狂はせる目覚ましい嘘つきなさいませ

2024-063:写 ちちははの結婚写真色あせてアルバム白く夏は来たりぬ

2024-064:素敵 はにかんでものいふときの片頬にゑくぼをきざむ笑顔が素敵

2024-065:家 家ひとつこぼちて三つ家を建つなんのふしぎもなしとはいへど

2024-066:しかし 焼き魚ほぐしつついふもしかしてわたし妊娠してゐるかしら

2024-067:許 胸許にきつつなれにしスカーフあり柩のひとの息あるごとく

2024-068:蓋 きみがため抜山蓋世のますらをも恋のとりことなりにけらしな

2024-069:ポテト ベークドポテトふたつにわればふうはりと湯気立ちのぼるバター落して

2024-070:乱 黒髪の乱れも知らずうちふして幾何証明にゆきなやむ吾子

2024-071:材料 材料はグラム単位ではかりませう恋の女神にささぐるお菓子

2024-072:没 ひそやかにゐなくなりたし没年齢しられぬままに墓標もなしに

2024-073:提 下駄ならしなつまつりよりかへりきぬゆかたの子らは金魚を提げて

2024-074:うかつ 「もうすこし一緒にゐたいな」うかつにもつぶやきしゆゑ底なしの沼

2024-075:埒 ひとり舞ふほかにすべなしもろびとの大縄跳びの埒外なれば

2024-076:第 しんしんと肺蒼きまでしみとほるかなしみふかき第二楽章

2024-077:オルガン オルガンの裏にひかへてふいご踏み風を送りし労苦を思ふ

2024-078:杯 願はくはおなじ杯よりのみほさん媚薬なりとも毒薬なりとも

2024-079:遺 「きらひなのさういふところ」といはれたり不貞寝して聞��遺愛寺の鐘

2024-080:なかば ランウェイに踏みだすやうなあひびきはのぞみとおそれ相なかばして

2024-081:蓮 さきゆきは見通さずともしろたへの酢蓮を食めばこころはなやぐ

2024-082:統一 姿見のまへでくるりとひとまはり「青で統一秋色コーデ」

2024-083:楼 春高楼の花のうたげはまぼろしか廃墟の城を照らす月かげ

2024-084:脱 管弦のとよもすホール脱けだせばしんとしづもる明きフォアイエ

2024-085:ブレーキ ブレーキのきかぬくるまかすこしづつあなたの方にかたむくこころ

2024-086:冥 冥府よりプロセルピナはもどりたり野の緑もえ春のおとづれ

2024-087:華やか 華やかに開幕ベルは鳴りしかどせりふおぼえずお化粧もまだ

2024-088:候 姸を競ふ花嫁候補に目もくれず選びたまふは桐壺の姫

2024-089:亀 わたつみの底の浄土の住みごこちいかにと問ひぬ青海亀に

2024-090:苗 十年後ジャスミンティーの再会は苗字かはりて人の子の母

2024-091:喪 青き花好みたまひしひとなれば青き旗もて喪章となしつ

2024-092:休日 窓ごしに別れを告げる新幹線休日なんてあつといふ間ね

2024-093:蜜 乳と蜜ながるるところといはれたるカナンの地いま血潮ながるる

2024-094:ニット 置きわすれられしニットのセーターに顔うづむればにほひなつかし

2024-095:祈 祈るやうに手をあはせたりめづらしき蝶見つけしと馳せきたりけり

2024-096:献 妻あての訳者の献辞見返しにあり「罪と罰」古書あがなへば

2024-097:たくさん ひとつぶのあかい木の実をかみしめるあしたまたたくさんとぶために

2024-098:格 格変化となへつつ夜ぞふけにけるロシヤ語講師の赤き唇

2024-099:注 ちらぬまま朽ち果ててゆくあぢさゐのはなのをはりにふり注ぐ雨

2024-100:思 さめやらぬ夢のほとりに置く露のかわくまもなくもの思ふころ

3 notes

·

View notes

Photo

XユーザーのK. Tanumaさん:「この図を見て所得を上げれば婚姻率が増えて出生率も上がるはずだと言える気がしない。むしろ電源周波数を60Hzにすれば出生率が上がる説の方が説得力がある。若年層の低所得化は問題だけど推論としては誤りでは。」

16 notes

·

View notes

Text

House in Shukugawa 夙川の家 (共同設計|arbol)

ミニマルな空間と美しい曲線が生む 優しく包容力のある住まい The minimalist space and beautiful curves create a tender and inclusive home

夙川の家は兵庫県西宮市に位置し、四方を2階建ての隣家に囲まれたコン���クトな旗竿地にある。 プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対し、内部を周囲から切り離して住み手のための”独立した世界”をつくることを目指した。 ”中庭”と”大きな気積をもったドーム空間”により、閉じた箱の中でも窮屈さを感じることなく、美しい緑や光を愛でながら居心地良く過ごすことができる。包み込むような空間が家族の団欒を生み、暮らしを受け止める包容力のある住まいとなっています。

“House in Shukugawa” is located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, on a compact flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world for the client on the inside. The “courtyard” and “domed space with a large volume” allow the residents to spend a cozy time while enjoying beautiful greenery and light, without feeling cramped in a closed box. The enveloping space creates a family gathering, and the house has the tolerance to accept the people’s life.

- ⚪︎ロケーション 夙川の家は、兵庫県西宮市の豊かな自然と古くからの邸宅街が広がる夙川沿岸の閑静なエリアに位置している。この場所のように地価が比較的高いエリアでは、邸宅街と対照に土地が細分化され住宅が密集している部分も多くみられる。本邸も、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿敷地での計画だった。 ⚪︎ご要望 クライアントから伺った理想の住環境や要望は、次の5つに整理できる。

自然とのつながり(緑、光、風、四季を感じれること)

プライバシーを確保しつつhyggeを大切にできること(hygge:デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をさす言葉)

陰翳礼讃の精神で光や陰翳を繊細に感じられること、照明計画も同様に均一な明かりではなく変化や緩急があること

全体に繋がりがあり、用途に合わせて空間ボリュームが多様に調整されていること

インテリアから建築まで飽きのこない普遍性のあるデザインであること

これらのテーマと敷地条件をもとに、建築形態を検討していった。 ⚪︎デザインコンセプト プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対する解決策として、あえて周囲を隔絶し「中庭」と「ドーム空間」によって建物内部にクライアントのための“独立した世界”を構築する住まいを提案した。また共有していただいた好みのインテリアイメージには、ヨーロッパの空気感を感じるものが多く意匠にもそれらの要素を取り入れることにした。

まずコンパクトな敷地の中で可能な限り大きく建物のフットプリントを設定し、周囲に対して閉じた箱型の木造2階建てとした。次に内部でも自然や四季を感じ取れるよう、安定した採光が確保しやすい北側の角に中庭を配置。その周りを囲むようにホールやダイニングスペース、キッチンなどのアクティブなスペースを設けた。寝室や浴室といった個人の休息スペースは、必要最小限の大きさにして2階に配置した。(1ルームの寝室は、可動式収納家具によって部屋割りを調整可能) この住まいの最大の特徴はドーム型のホールであり、それは人々の暮らしを受け止める包容力のある空間となっている。適度な求心的プランが家族の団らんを生み、中庭の抜けとドームの大きなヴォイドが人が集まった際も居心地の良さを保証する。閉じた箱でありながら窮屈さを感じることなく、親密なスケールで家族や友人達と心地良く過ごすことができる。 またタイル張りの床、路地テラスのようなダイニングスペース、バルコニーのような踊り場、ドームとシンボリックなトップライトなどにより、1階は住宅でありながらセミパブリックな空気感を醸し出している。これがプライベートな空間である2階とのコントラストを生み、小さな家の中に多様さと奥行きをつくり出している。 採光については、単に明るいことだけではなく相対的に明るさを感じられることも重要である。ホールの開口部は最小限として基準となる照度を下げつつ、中庭に落ちる光が最も美しく感じられるよう明るさの序列を整理した。また壁天井全体を淡い赤褐色の漆喰仕上げとすることで、明るさを増幅させるとともに影になった部分からも暖かみを感じられるよう設計している。 空間操作としては、中庭外壁隅部のR加工、シームレスな左官仕上げとしたドーム天井、ドームと対照的に低く抑えた1階天井高などが距離感の錯覚を起こし、コンパクトな空間に視覚的な広がりをもたらしている。 ⚪︎構造計画 木造軸組構法の構造材には、強度が高いことで知られる高知県産の土佐材を使用。上部躯体には土佐杉、土台にはより強度や耐久性の高い土佐桧を用いた。工務店が高知県から直接仕入れるこだわりの材であり、安定した品質の確保とコスト削減につながっている。 ⚪︎造園計画 この住まいにおける重要な要素である中庭は、光や風を映し出す雑木による設え。苔やシダなどの下草から景石や中高木まで、複数のレイヤーを重ね、コンパクトでありながらも奥行きのある風景をつくり出している。またコンパクトな分植物と人との距離が近く、天候や四季の移ろいを生活の中で身近に感じ取ることができる。石畳となっているため、気候の良い時期は気軽に外へ出て軽食を取るなど、テラスのような使い方も可能。草木を愛でる豊かさを生活に取り入れてもらえることを目指した。 敷地のアプローチ部分には錆御影石を乱張りし、大胆にも室内の玄関土間まで引き込んで連続させている。隣地に挟まれた狭い通路であるため、訪れる人に奥への期待感を抱かせるような手の込んだ仕上げとした。また石敷きを採用することにより来訪者の意識が足元に向かい、ホール吹抜けの開放感を演出する一助となっている。 ⚪︎照明計画 ベース照明は、明るすぎず器具自体の存在感を極力感じさせない配置を心掛けた。特に中庭の植栽を引き立てる照明は、月明かりのように高い位置から照射することで、ガラスへの���り込みを防止しつつ、植物の自然な美しさを表現できるよう配慮している。ホールについても、空間の抽象度を損なわないために、エアコンのニッチ内にアッパーライトを仕込み、天井面に器具が露出することを避けた。 対して、人を迎え入れたり留まらせる場(玄関、ダイニング、リビング、トイレ)には、質感のある存在感をもった照明を配置し、インテリアに寄与するとともに空間のアクセントとしている。 ⚪︎室内環境 居心地のよい空間をつくるためには快適な温熱環境も不可欠である。建物全体がコンパクト且つ緩やかに繋がっているため、冬季は1階ホールとキッチンに設置した床暖房によって、効率よく建物全体を温めることができる。壁天井には全体を通して漆喰(マーブルフィール)による左官仕上げを採用し、建物自体の調湿性能を高めている。 換気設備は「第1種換気※1」を採用。温度交換効率92%の全熱交換型換気ファン(オンダレス)により、給排気の際に室内の温度と湿度を損なうことなく換気を行うことができるため、快適で冷暖房負荷の削減に繋がる。CO2濃度や湿度をセンサーにより検知し、自動で換気量を増やす仕組みも取り入れている。 また断熱材は、一般的なボードタイプよりも気密性が高く、透湿性に優れた木造用の吹き付けタイプを使用。サッシはLow-E複層ガラス+アルゴンガス充填で断熱性を高めた。 ※1「第1種換気」..給気、排気ともに機械換気装置によって行う換気方法 ⚪︎まとめ 近隣住宅が密集する環境の中で、周囲を隔てて内部空間を切り離すことで、住み手のための世界を築くことができた。仕事で毎日を忙しく過ごすクライアントだが、ここでの時間は、仕事を忘れ、好きなものに囲まれ、家族や友人たちと心から安らげる時を過ごしてほしい。心身共に癒やされるような家での日常が、日々の活力となるように。この住まいがそんな生活を支える器になることを願っている。 ⚪︎建物概要 家族構成 |夫婦 延床面積 |70.10㎡ 建築面積 |42.56㎡ 1階床面積|39.59㎡ 2階床面積|30.51㎡ 敷地面積 |89.35㎡ 所在地 |兵庫県西宮市 用途地域 |22条区域 構造規模 |木造2階建て 外部仕上 |外壁:小波ガルバリウム鋼板貼り、ジョリパッド吹付 内部仕上 |床:タイル貼、複合フローリング貼 壁:マーブルフィール塗装仕上 天井:マーブルフィール塗装仕上 設計期間|2022年11月~2023年7月 工事期間|2023年8月~2024年3月 基本設計・実施設計・現場監理| arbol 堤 庸策 + アシタカ建築設計室 加藤 鷹 施工 |株式会��稔工務店 造園 |荻野景観設計株式会社 照明 |大光電機株式会社 花井 架津彦 空調 |ジェイベック株式会社 高田 英克 家具制作|ダイニングテーブル、ソファ:wood work olior. ダイニングチェア:tenon インテリアスタイリング|raum 撮影 |下村写真事務所 下村 康典 、加藤 鷹 資金計画・土地探し・住宅ローン選び|株式会社ハウス・ブリッジ テキスト|加藤 鷹

-

House in Shukugawa ⚪︎Positioning the land as the background Located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, the surroundings along the Shukugawa River are quiet, with abundant nature and a long-established residential area. Due to the high value of land and the relatively high unit price per tsubo, there are many areas where land is densely subdivided into smaller lots. The site was a compact, flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. These conditions were by no means good. However, the client purchased the lot because of its good surrounding environment and the fact that it was in an area that he had grown familiar with since childhood. ⚪︎Requests The ideal living conditions and requests we recieved from the client can be organized into the following five categories.

To be able to feel nature (greenery, light, wind) even inside the house

To be able to value "hygge" (Danish word meaning "comfortable space" or "enjoyable time") while ensuring privacy

To be able to feel light and shade sensitively in the spirit of " In Praise of Shadows(Yin-Ei Raisan)" and the same goes for the lighting design

The entire space is connected and the spatial volume is adjusted in a variety of uses

Timeless design that can be cherished for a long time

Based on these themes and the site conditions, the architectural form was studied. ⚪︎Design concept The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world within the house in line with the client's preferences. Many of the interior images they shared with us had a European feel, and we decided to incorporate these elements into the design.

First, the footprint of the building was set as large as possible in relation to the site, and it was designed to be boxy and closed to the outside. To allow the interior to experience nature and the four seasons, a courtyard was placed in the north corner, where it is relatively easy to secure lighting. The hall (living and dining room), kitchen, and other active spaces are located around the courtyard. Rooms for individual rest, such as bedrooms and bathrooms, were kept to the minimum necessary size and placed on the second floor. (The storage furniture in the bedroom is movable in order to accommodate changes in usage.) The most distinctive feature of this project is the domed hall. It is a tolerant space that accepts people's lives. The moderate centripetal plan creates family gatherings, the courtyard and the large volume of the dome guarantee a cozy feeling even when people gather. Here, one can spend comfortable, quality time with family and close friends without feeling cramped. In addition, the tiled floor, the alley terrace-like dining space, the balcony-like stairs, and the dome and symbolic top light give the first floor a semi-public atmosphere even though it is a house. This contrasts with the private second floor, creating variety and depth within the small house. In terms of lighting, it is important not only to be bright, but also to have a sense of relative brightness. While minimizing the openings in the hall to lower the overall illumination level, we organized the sequence of brightness so that the light falling on the courtyard would be perceived as beautiful as possible. The walls and ceiling are finished in a uniform light reddish-brown plaster, which allows the warmth of the light to be felt while amplifying the brightness of the space. In terms of spatial manipulation, the soft curvature of the outer courtyard wall corners, the seamless plastered dome ceiling, and the low ceiling height of the first floor in contrast to the dome create the illusion of distance and visual expansion in a compact space. ⚪︎Interior Environment A comfortable thermal environment is also essential for creating a cozy space. As the entire building is compact and gently connected, the volume can be efficiently heated in winter by floor heating installed in the ground-floor hall and kitchen. The walls and ceilings are plastered (with a Marble Feel) throughout to enhance the building's own humidity control. The ventilation system is "Class 1 Ventilation*1. The ventilation system uses a total heat exchange type ventilation fan (ondaless) with a temperature exchange efficiency of 92%, which allows ventilation without compromising indoor temperature and humidity during air supply and exhaust, resulting in comfort and reduced heating and cooling loads. The insulation is of the sprayed wooden type, which is more airtight and has better moisture permeability than ordinary board-type insulation. Low-E double-glazing glass with an argon gas filling are used to enhance thermal insulation.

*1 "Type 1 Ventilation". A ventilation method in which both air supply and exhaust are done by a mechanical ventilator. ⚪︎Structural Planning Tosa wood from Kochi Prefecture known for its high strength, were used for the structural members of the wooden frame. Tosa cedar was used for the upper frame, and Tosa cypress was used for the foundation because of its higher strength and durability. The construction company purchased these materials directly from Kochi Prefecture, ensuring stable quality and reducing costs. ⚪︎Landscaping plan The courtyard, an important element of the house, is designed with a mix of trees that reflect the light and wind. Multiple layers, from undergrowth such as moss and ferns to landscape stones and medium height trees, create a compact yet deep landscape. The compactness of the space also means that the plants are close to people, allowing the users to feel the weather and the changing seasons in their daily lives. The cobblestone pavement enables the use of a terrace-like space, where one can casually step outside for a light meal when the weather is nice. We aimed to bring the richness of loving plants and trees into people's lives. The approach to the site is made up of tan-brown granite, which is boldly pulled into the entrance floor of the house to create a continuous line. Since it is a narrow passageway between neighboring properties, we created an elaborate finish to give visitors a sense of anticipation of what lies ahead. The use of stone paving also directs visitors' attention to their feet, helping to create a sense of openness in the hall atrium. ⚪︎Lighting Plan The base lighting is not too bright, and the presence of the fixtures themselves is minimized as much as possible. In particular, the lighting that enhances the plants in the courtyard illuminates from a high position, like moonlight, to prevent reflections on the glass and to express the natural beauty of the plants. In the hall, lights were installed in the air conditioner niche avoiding the exposure of fixtures on the ceiling surface, so as not to spoil the abstractness of the space. On the other hand, at the place where people are welcomed in or stay (entrance, dining room, living room, and restroom), lighting with a textured presence is placed to contribute to the interior design and accentuate the space. ⚪︎Summary In an environment where neighboring houses are densely packed, we were able to build a world for the residents by separating the interior spaces from their surroundings. The client spends his busy days at work, but during his time here, he wants to forget his work, surround himself with his favorite things, and spend truly restful moments with his family and friends. We hope that daily life in a house that heals both body and soul will be a source of daily vitality. We hope that this home will be a vessel to support such a lifestyle. ⚪︎Property Information Client|Couple Total floor area|70.10m2 Building area|42.56m2 1floor area|39.59m2 2floor area|30.51m2 Site area|89.35㎡ Location|Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan Zoning|Article 22 zone Structure|Wooden 2 stories Exterior|Galvalume steel sheet, sprayed with Jolipad Interior|Floor: Tile flooring, composite flooring Walls: Marble Feel paint finish Ceiling: Marble Feel paint finish Design Period|November 2022 - July 2023 Construction Period|August 2023 - March 2024 Basic Design/Execution Design/Site Supervision| Yosaku Tsutsumi, arbol + O Kato, Ashitaka Architect Atelier Construction| Minoru Construction Company Landscaping|Ogino Landscape Design Co. Lighting|Kazuhiko Hanai, Daiko Electric Co. Air Conditioning|Hidekatsu Takada, Jbeck Co. Dining table and sofa|wood work olior. Dining chairs|tenon Interior styling|raum Photography|Yasunori Shimomura, Shimomura Photo Office (partly by O Kato) Financial planning, land search, mortgage selection|House-Bridge Co. Text | O Kato

#architecture#architectdesign#design#インテリア#インテリアデザイン#buildings#furniture#home & lifestyle#interiors#夙川の家#住宅#住宅設計#建築#アシタカ建築設計室#空間デザイン#住まい#Ashitaka Architect Atelier

9 notes

·

View notes

Text

海鳴りの夜に

家から三分程車を走らせると海に辿り着く。

田んぼの真ん中にある高台の一番上が我が家で、坂を下ってはまた上がって国道を越え、砂防林を抜ければ目の前には海原が広がる。

そんな立地もあって海の鳴る音が時折聞こえる。

それは夏の浜辺で聞くような、さざ波程度のささやかな音ではない。

ごーごーと低い音が止めどなくずーっと鳴っていて、それは少しだけ恐怖をも感じる。

今くらいの時期から冬の終わり頃まで週に何日かはこの音を枕に眠りにつく。

海が荒れていたり風が強かったり、天気が崩れそうな時にこんなにも鳴るようで、それは冬やら一年の終わりの気配を感じさせる。

ただ一日一日を積み重ねていたらもう十月が終わりに近づいていた。

仕事でここのところ山奥の耕作放棄された棚田に行っているが、その周りの山々にある木の葉は針葉樹を除いて色が暖色に変わりつつある。

一番好きな季節であり、最も旅したくなる季節だ。

週末も出かけるために不在者投票へ行った。

小選挙区と比例では全く反対の党へ投票してきたが、それくらい今の政治は頼れるものがないように思える。

公約も似たりよったりで、政治や経済に疎い俺ですら実現性が見込めないと感じるものもあったりする。

何かを得るためには何かを犠牲にしなくてはならない。

高齢者を守りながら子育て支援をし、労働者の賃金を上げつつ法人を守る。これが全て実現出来るのならとっくの昔にしているだろう。

もっと現実的な公約でいいのになと俺は思ってしまうが、果たして国民の多くは半分泡沫の夢みたいな公約を望んでいるのだろうか。

色んな問題が山積みだけれど、裏金くらいで見限るのも何だか違う気がする。そんなの半世紀も前から変わらないんだから。

闇バイトで人を殺めて金を���ぐような人を増やさないためにはどうしたらいいのだろう。

世界大戦が何度もあって、労働基準法��整備されていなかった二十世紀より、今の方が一人一人の命を大切にという時代なはずなのに、数十万で人を殺して金品を盗み挙句に自分は無期懲役か死刑になるなんて倫理観やら死生観が壊れている。

金には苦労したし借金もしたけれど、そんな事を考えた事は一度もないし、現実的ではない誘いなんて目にも止まらなかった。

窮鼠猫を噛むなんて言葉があるが、今じゃ窮者他人を殺るなのか。

今も鳴り続けている荒波の音よりも恐ろしい。

5 notes

·

View notes

Text

桜林美佐の「美佐日記」(252)

「地震予知」から建築物・インフラの強靭化へ

桜林美佐(防衛問題研究家)

──────────────────

おはようございます。桜林です。「男もすなる日記

といふものを、女もしてみむとてするなり」の『土

佐日記』ならぬ『美佐日記』、252回目となりま

す。

前回、お休みし、時間が空きましたが、柳澤真一さ

んについてご感想を頂戴しました。「柳澤さんは、

陰徳を励行する方だったのですね。人は、よいこと

をすると、ついつい、言いふらしたくなりますが、

それではよいことをしたことにはならないと、私も

考えています。私も、引き続き、柳澤さんをお手本

にして、できる限り、陰徳を積んでいきたいと思い

ます」

同感です。ありがとうございました。

先週は台湾で大地震が発生し、沖縄にも津波警報

が発令されました。自衛隊ではまだ能登半島地震の

災害派遣が続いており、恐れているのは、このよう

に複合的に災害が発生する事態です。

もはや現在進行中の災害派遣は報じられなくなっ

てしまっていますが、ファストイン・ファストアウ

トが鉄則のはずの自衛隊をここまで長期間にわたり

使うというのは、やはり問題があると思います。水

道などインフラのダメージが大きいことは承知して

いますが、派遣が長期間に及ばないよう国や自治体

は全力で努力してもらいたいです。

そうした中、地震学者である島村英紀さんと対談す

る機会がありました。内容は私にとっては目から鱗

が落ちる話ばかりでした。

島村先生は東大理学部物理学科で博士課程を修了

し、北海道大学教授、国立極地研究所所長も務めた

方で、海底地震観測を世界中で実施し、研究のため

の海外渡航歴は76回、船上で地球12周を過ごしたと

いう、まさに地震研究のエキスパートと言っていい

方。

その先生から出た日本の地震研究に関する言葉は

衝撃的でした。結論から言うと「地震は予測できな

い」というのです。

震度7を記録した能登半島地震は、政府機関である

地震調査研究推進本部では「能登半島が今後30年

間で震度6以上の揺れに見舞われる確率」は、わず

か「0.1%未満」だったといいます。

なぜ、こんなに大ハズシをしたのか?を問うと

「地震予測はできない」とひと言。そもそも「マグ

ニチュード」という言葉を考案した地震学者のチャ

ールズ・リヒター氏もこんな言葉を残しています。

「地震を予知できるのは、愚か者とウソつきとイカ

サマ師だけである」と。

それなのに、日本では「地震予知は可能」という前

提で、1978年に「大規模地震対策特別措置法」

(大震法)が制定されました。予測の信頼性がない

ことから「見直すべき」との声が上がっているもの

の、依然としてこれが有効になっていることに先生

は警鐘を鳴らしています。

これには、地震学会に属する3000人の会員の

抵抗があるようです。国費で維持されている地震研

究だけに、これを止めてもらっては困るというわけ

です。

しかし、数々の地震予測をあざ笑うかのように、

悉くノーマークの場所で大地震が発生してきたとい

います。

2016年の熊本地震の時は、発生前に「今後30

年以内の地震発生確率はほぼ0%から0.9%」と評

価されたそうで、これが安心情報になったことが、

油断を招き、被害を大きくした可能性も指摘されて

います。

では、緊急地震速報は何なのか、と思いますが、

これは地震予知ではないので誤解してはいけないと

いいます。

この原理は単純で、全国に設置されている地震計

のいずれかで揺れを感じたら震源を計算して、まだ

揺れが届いていない場所に警報を送るという仕組み

で、直下地震には対応困難なのだそうです。

地震予知研究は始まって以来、1兆円近い国費と

数百人の公務員が増員され、それも大学だけではな

く、気象庁や国土地理院をはじめとする数々の省庁

に資金が投入されてきたといいます。

これだけの巨額な投資が容認されてきたのは、私

たち日本人にとって、難しいとは分かっていても地

震予測は悲願だったからでしょう。

天気予報が可能なのは、大気の運動方程式がすで

に分かっているからだそうです。しかし、地震や火

山の噴火は同じような方程式がまだ分かっていない

のです。

余震などの前兆を観測していれば何らかの規則性

が見いだせるのではないかという期待に基づき研究

は進められてきたものの、残念ながら、前兆に規則

性��共通性はなく、前兆のない大地震も数多く起き

ているといいます。

世界には地震の起きない国もあるようですが、4

つのプレートがせめぎ合う日本では、現在言われて

いる南海トラフや首都直下などだけでなく、いつで

もどこでも「起こり得る」というのが答えのようで

す。

一体、どうすればいいのか、と思いますが、島村

先生は何より建築物の強靭化や木造住宅密集の解消

など「あらゆる地域で」インフラを強くすることを

優先すべきだと説きます。

問題はそこに国費を注ぐと、地震研究に充てる資

金が減りかねず反発が起こるという、大いなる矛盾

です。

また「地震が起きない地域」を謳って企業誘致を

したり、逆に地震の可能性のあるなしで不動産価格

も左右するなど、影響は他にもあることでしょう。

しかし「ここでは地震が起きない」という安心情報

によって被害を広げているとしたら、これは見過ご

せません。

私たちは今、宇宙への進出やAIなどの先進技術

を目の当たりにし、科学の進歩を実感しているとこ

ろです。しかし、地震研究も長くて千年単位のデー

タでしかなく、何万年のスパンでの調査はできてい

ません。海底調査も数キロの範囲で、宇宙に進出す

るよりも困難です。AIといっても、存在する情報

を使用しているにすぎません。

結局、まだまだ人間の力ではどうにもできないこ

とがあるようです。

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました。

どうぞ良い1週間をお過ごし下さい!

4 notes

·

View notes

Quote

日本最南端・沖ノ鳥島(東京都)北方に位置する日本の大陸棚・ 四国海盆 海域に先月、中国公船が浮標(ブイ)を設置したことがわかった。政府関係者が明らかにした。中国はこれまで尖閣諸島(沖縄県)周辺など東シナ海でブイを設置してきたが、太平洋の日本管轄海域では極めて異例。政府はブイの詳細や設置目的の分析を進める。 中国によるブイ設置を巡っては昨年7月、大型作業船「向陽紅22」が、尖閣諸島の魚釣島から北西約80キロの日本の排他的経済水域(EEZ)内に、直径約10メートルの海洋調査ブイを無断で設置した。ブイで収集した波のデータなどを人工衛星で送信しているとみられる。政府は日中首脳会談や外相会談などで即時撤去を求めてきたものの、中国は応じていない。 複数の関係者によると、同じ向陽紅22が先月5日に上海を出港し、東シナ海から大隅海峡(鹿児島県)を通過して太平洋に出た後、先月中旬、四国海盆海域内でブイを設置した。昨年7月のブイよりも小型で、近くを航行する船から夜間も見える発光器が付いている。 四国海盆海域は日本のEEZに囲まれ、広さは国土面積(37・8万平方キロ・メートル)の5割近くに相当する。付近に島がないためEEZの域外になるが、国連の大陸棚限界委員会は2012年、沖ノ鳥島を基���とする日本の大陸棚として新たに認めた。国連海洋法条約により、日本はこの海域での海底の探査や資源開発について、主権的な権利を行使できる。 大陸棚はEEZとは異なり、上部水域での海洋調査には沿岸国の同意は必要ない。ただ、同海域の海底はレアメタルを含んだ鉱物資源が分布していると指摘されており、今回のブイが海底の探査などに関係する場合は、同条約に反する可能性が高い。 一方、中国は沖ノ鳥島について「島ではなく岩であり、日本の大陸棚やEEZの基点にできない」とする独自の主張を掲げ、同島周辺を始めとする西太平洋で海洋調査や軍事演習を繰り返している。東シナ海と同様に今後、太平洋側でも日本EEZ内にブイを設置する恐れもあり、政府は警戒・監視を強化している。

中国、沖ノ鳥島北方の日本の大陸棚にブイ…太平洋では異例 : 読���新聞

3 notes

·

View notes

Text

永遠に黄色い向日葵を

なつのおわり

衿君

鮮やかで少ししょっぱい花。愛嬌があって可愛らしい。砂糖をあげてみて。もっとずっと強くしなやかに育つから。

西峰ケイ

凛と咲いている、芯があって醒めない夢。作り手の目線で考えてみて。君をリアルまで持って来てくれる。

舞原まひろ

誰よりも大きな花。規則正しいフィボナッチ。それが崩れる時に一番輝いて見える。熱い水を一滴あげてみて。もっと、もっと大きくなる。

雨々単元気

風と踊る花。しなやかで、折れてもすぐに立ち上がる。一度独りで踊ってみて。風と良い友達になるために。

箏

太陽に向かって真っ直ぐ伸びている。芽吹き。理科の教科書の花。たまには反抗期でもいい、そっぽを向いてみて。複雑でシンプルなそんな何かが見つかるかも。

肆桜逸

アスファルトに咲く花。よく萎れるけれど水をあげればより強くなる。他人から水をたくさんもらってみて。根をしっかりと張れるから。

緒田舞里

畑の花。元気いっぱいに咲いている。たまには日差しから逃げてみて。心の栄養分になる。

ミル鍋

ゴッホの花。周りから期待されて、期待以上に咲き誇る。どこか嘘を孕んでいる、そんな境目の日差し。他の花ももっと見てあげて。もっと嘘が鮮やかになるから。

児

クレヨンで描いた花。奇抜に色を塗ろうとして結局黄色にする。未来から僕を見て。いつか時計は追いつくから。

苔丸

花弁を増やしすぎてしまった花。手数が多い。必要ないものを精査してみて。きっと一番綺麗な花びらが見つかるから。

テキストを入力

壺の中で佇んで、こっちを見てる。たまには宿替えしてみて。どの壺がよく見えるのかよくわかるはず。

東愛莉

真ん中で咲いている花。周りの花を色濃くする。先頭に出て来てみて。見る人の笑顔が君にむき始める。

紫苑

波に乗って来た種。知らない場所でもすくすくと育つ。自分のいる場所をしっかりと見つめてみて。その熱は冷めないから。

岡崎仁美

パッチワークの花。種が鋭くてよく刺さる。ごはんを食べてみて。笑うとすごく素敵だから。

錫蘭リーフ

上を向いた花。陽光を手に入れる。角度を調整してみて。太陽は動いているから。

縦縞コリー

まるで目玉みたい。食べるとおいしい花。いい育手を見つけてみて。いつか誰にも触れない物語が始まるから。

大良ルナ

芳しい花。清潔な泥を浴びている。自分が強いと思う他の花から養分を奪ってみて。誰より華やかに薫るから。

響夜

草に紛れた花。独自の世界を持っている。少し雑草を取り除いてみて。きっと興味が湧いてくる。

アリリ・オルタネイト

手塩にかけて育てた花。物足りなさを感じてみて。もっともっと根を張っていける。

たぴおか太郎

半分地面に埋まった花。地下に長い長い茎がある。勇気を持って飛び出してみて。ナルシズムが君を大きくする。

海泥波波美

輝く花。隣の花と手を繋いでいる。大きな夢を抱いてみて。きっとどこかに飛んでいく。

この夏が終わってしまったら、思い出は枯れてセピア色になってしまう。

せめて押し花にして長く大切に

そしてぼくたちは

いつまでも黄色くいてほしい

2 notes

·

View notes

Text

2024年09月07日 23時00分 炭酸水の中にレーズンを入れるだけで簡単に観察できる科学実験「ダンシングレーズン」からは何がわかるのか?

科学実験には高価な機材や多額の投資が必要なものもありますが、誰でも簡単に手に入るもので行える実験もあります。炭酸水にレーズンを入れるだけで観察できる「ダンシングレーズン」について、アメリカのウィスコンシン大学で数学教授を務めるサヴェリオ・エリック・スパニョーリ氏が解説しています。

‘Dancing’ raisins − a simple kitchen experiment reveals how objects can extract energy from their environment and come to life https://theconversation.com/dancing-raisins-a-simple-kitchen-experiment-reveals-how-objects-can-extract-energy-from-their-environment-and-come-to-life-223255

スパニョーリ氏は2人の学生と協力して「炭酸水のような過飽和液体中でどのような浮力や動力が発生するか」についての論文を2024年5月に発表しました。過飽和とは、液体が保持できる量よりも多くのガスを含んでいる状態であり、そのため炭酸水では水分中に溶けきらないガスが泡として出ているというわけ。密閉された状態だと圧力が高いため泡が現れませんが、開栓すると圧力が下がり、二酸化炭素分子が周囲の空気中に逃げていきます。

炭酸水に入れて動きを見る物体として、しわしわした表面のレーズンが適しているため、この研究および過飽和液体中で物体が動く現象を「ダンシングレーズン」とスパニョーリ氏らは呼称しています。スパニョーリ氏はダンシングレーズンの研究について、「娘とキッチンで遊んでいるときにこの現象に偶然出会ったことで、さらに深く探求せずにはいられませんでした」と語っています。研究に関連して、実際にレーズンが炭酸水の中で踊るように上下するムービーをX(旧Twitter)で公開したところ、2日で50万回以上閲覧されるほど注目が集まったそうです。

スパニョーリ氏によると、身近な炭酸水には、興味深い物理学が詰まっているそうです。気泡というものは通常、液体内で自然に形成されることはありません。液体は互いにくっつきやすい分子で構成されているため、液体の境界にある分子には表面張力が生じ、分子が引きつけ合って表面積を減らそうとする力が働きます。気泡は表面積を増やすため、表面張力と液体圧力によって、気泡ができたそばから破壊されます。

しかし、シャンパングラスなどの適度な気泡を発生させることが求められるグラスでは、表面をわざと凹凸のある形状にすることで、表面張力による押しつぶし力から気泡を保護することで泡を形成しやすくするという工夫が施されています。同じことが、炭酸水にレーズンやピーナッツなどの小さな物体を入れた時にも発生します。レーズンの表面はしわが多いため炭酸水中で気泡が形成されやすく、十分な数の気泡がたまると、浮輪のようにレーズンを液体の表面まで浮かせます。表面に到達すると泡ははじけるため、再びレーズンは沈んでいきます。これは炭酸水中のガスがなくなるまで繰り返されるため、炭酸水の中でレーズンは躍るように上下するというわけ。

スパニョーリ氏らの研究では、レーズンのような物体が炭酸水の中で何回上下移動するかを予測する数学モデルを開発しています。モデルには気泡の成長速度、物体の形状、サイズ、表面の粗さが組み込まれたほか、容器の形状に基づいて液体の炭酸が失われる速度、気泡の活動によって生じる流れも考慮されました。研究によると、物体の表面積と体積の比率は移動回数に重要な影響を与える一方で、物体に対する液体の抵抗は比較的重要ではないとわかったとのこと。

スパニョーリ氏は「炭酸水とレーズンを用いた数学モデルは、測定が困難な量をより測定しやすい量を使って決定する方法を提供します。たとえば、物体の振動周波数を観察するだけで、その詳細を直接見なくても、顕微鏡レベルでその物体がどのような表面をしているかについて多くのことを知ることができます」と研究の意義につ���て述べました。また、過飽和液体は炭酸水以外にも溶解ガスを含むマグマが代表的であり、マグマ内を動く小さな物体が火山の噴火に影響をしているとしたら、その分析にも役立つ可能性があります。

さらに、液体中の活性物質という観点で、水中を泳ぐ微生物や、液体で満たされた細胞の内部なども、ダンシングレーズンの研究から知見を得ることができます。スパニョーリ氏は「地球物理学から生物学に至るまで、物理世界に関する新たな知見は、卓上規模の実験から、そしておそらくキッチンの中からも、今後も生まれ続けるでしょう」と語っています。

炭酸水の中にレーズンを入れるだけで簡単に観察できる科学実験「ダンシングレーズン」からは何がわかるのか? - GIGAZINE

2 notes

·

View notes

Text

EQP-1Aインスパイアドなイコライザペダルの特性測定

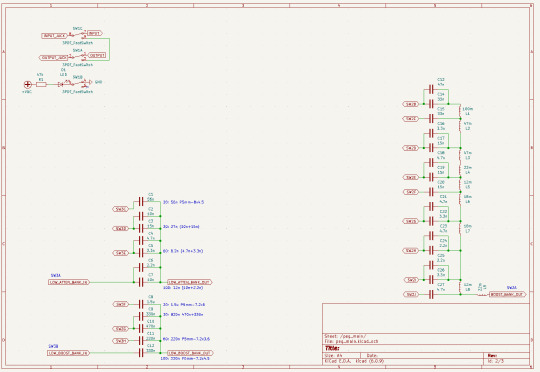

以前の記事で紹介したEQP-1Aインスパイアドなイコライザペダル(P-EQ)について、本当に表示通りの周波数でカット/ブーストできているのかを確認するために周波数特性を測った話です。

このペダルの詳細情報については以前の記事を見ていただきたいのですが、イコライザ部分の回路が抵抗、コンデンサ、コイル(インダクタ)��いう受動素子だけで構成されているのが特徴です。この回路はそれぞれの素子の特性だけで周波数特性が決まるわけですが、気になるのがそれぞれの素子の誤差が及ぼす影響です。一般的な抵抗やコンデンサは±5%の許容誤差がありますし、本機で使用しているマイクロインダクタの許容誤差は±10%もあります。さらにコンデンサやインダクタは小さいですが電気抵抗もあります。これらがどの程度影響を及ぼすのか、実際に周波数特性を測定してみました。

なお、本機で最も周波数に敏感なのはピーキング型のカーブになっている高域のブーストかと思います。本機で使用されている回路は、ピーキングの中心周波数がインダクタとコンデンサの値で決定される構成になっています。詳しくはCQ出版社の「BPFの周波数特性からRLCの値を導く」記事が詳しいのですが、インダクタの許容誤差が最大10%、コンデンサの許容誤差が最大5%の場合、中心周波数は+8%~-7%の範囲でずれる可能性があります。ただ、本機は複数のインダクタおよびコンデンサを組み合わせて回路を構成しているため、そこで誤差がキャンセルされて影響が小さくなることを期待できる構成にはしています。

測定環境

今回測定に使用したのは以前紹介した自作ツールです。Max/MSPを使って実装しており、10~20kHzの範囲で周波数特性を測定できます。USBオーディオインターフェイスを経由して対象機器(今回はP-EQ)の周波数特性を測定するため、USBオーディオインターフェイス側の特性によっても計測結果が変わる可能性がありますが、今回の測定ではUSBオーディオインターフェイスの入力と出力を直結した場合。フラットな特性が得られることを事前に確認しています。

実測結果

まずはエフェクトOFF時(トゥルーバイパス状態)の周波数特性(bypass)と、VOLUME以外のすべてのツマミを反時計回りに回しきったうえで、ゲインが0になるようにVOLUMEを設定した状態の周波数特性(flat)を測定しました。結果としては期待通りどちらもフラットな特性となっていました。

続いて低域のカット(ATTEN)ですが、こちらについてもおおむね理論通りの、緩やかなカーブになっています。

また、低域のブーストも同じような傾向ですが、EQが効き始める周波数帯がカットの場合とは異なっていました。

低域のカットについては設定周波数の30~40倍あたりの周波数から効きはじめ、設定周波数前後で-15dBに達する、という感じです。一方、ブーストについては設定周波数の10倍あたりの周波数から効きはじめ、設定周波数の半分辺りの周波数で+15dBに達する、という感じです。

このように効き始める周波数が異なるため、カットとブーストを同時に最大にすると、次のグラフのように設定周波数の10倍前後の周波数が-5dbほどカットされ、設定周波数の3~4倍あたりはゲインが±0にあり、そこから設定周波数の半分くらいで-15dBに達する、という特性になります。

それぞれのツマミの量を微調整することで、このあたりのカーブは調整可能ですが、全体的にカットはかなり高めの周波数から効いてくることを認識しておくとよさそうです。

高域のカットについては、設定周波数の10分の1前後で-3dBになり、設定周波数前後で-17dB程度になる雰囲気です。

高域のブーストはピーキングの中心周波数が気になるところですが、ほぼ設定値どおりの周波数帯にピークが来ています。

最大ゲインは設定周波数が1kHzの場合で約15dB、16kHzの場合で約20dBになっています。設定周波数が低いと最大ゲインが下がっていますが、これは設定周波数が低いほど大きい容量のインダクタが必要になり、その結果インダクタ部分の内部抵抗値が大きくなるためと推測されます(インダクタの内部抵抗はWIDTHツマミに対応する可変抵抗と直列に入っているように扱われるため、WIDTHツマミを時計回りに回したのと同じ傾向になる)。

また、HIGH FREQの値を変えずにWIDTHツマミのみを操作した場合の特性変化も測定してみました。次のグラフはHIGH FREQを1kHzで固定し、WIDTHツマミを順に8時→10時→4時に変化させて測定した結果です。影響する周波数範囲は変わらず、山の高い部分が押しつぶされたようなカーブになることが分かります。

なお、オリジナルのEQP-1AはWIDTHツマミに対応する可変抵抗の抵抗値が2.5kΩなのですが、本機は10kΩになっています。そのため、EQP-1Aよりも過剰にピークを潰せてしまいます(Bカーブの抵抗なので、10時=約2.5kΩがEQP-1AのWIDTHツマミを時計回りに回しきった状態)。2.5kΩの可変抵抗は入手が難しいため10kΩを選択したのですが、この部分は2kΩや5kΩにしたほうが良さそうです。

結論

本機の周波数特性はおおむね理論値に近いものとなっていることが分かりました。また、高域ブーストの設定値のうち1kと2kΩはEQP-1Aにはない値だったのですが、最大ゲインが低めになっている点以外はおおむね適正なものになっていました。もう少し容量の大きいマイクロインダクタがあればこのあたりも改善できた可能性があるので、そのあたりはちょっと惜しいところです。

なお、周波数特性については理論値通り=インスパイア元のPultec EQP-1Aに近くなっていますが、EQP-1Aは入出力段にトランスが使われており、さらにイコライザの後段は真空管アンプでゲインを上げています。一方、本機はトランスは使用しておらず、またオペアンプでゲインを上げています。そのため、本機でEQP-1Aと同じ出音が得られるというわけではありません。ただ、オペアンプを使うことで余計な音質変化を抑えられるというメリットはありますので、必ずしも本機が劣っている、というわけではないと考えています。

5 notes

·

View notes

Text

単巻作品

『風花雪月』

喫煙の補導で停学になった高校生の知幌。両親が激怒する家に帰りづらく、従兄の束の部屋に転がりこむ。その町で佳鈴という女性に出逢い、ひと目で惹かれるが、彼女には夫も娘もいて……男子高生×人妻のラブストーリー。

『IN BLOSSOM』

愛してるのは二次元の彼!重度の夢女子・季羽は進級したクラスで早瀬という女子生徒に目が留まる。近づきたい、でも触れたくない。そんな季羽は、“ノンセクシュアル”という恋はしてもセックスは求めない性を知る。

『月の堤』

精神安定剤を飲み、工場で働く毎日をやりすごす心を病んだ青年。ある日、職場で古株のおばさんになじられる新人の女性に目が留まる。何となく気になるものの、彼女には娘がいて──哀しいほどの純愛を綴る恋愛小説。

『ミメシスの夜』

昼は「普通」に紛れて過ごす彼らは、夜、いつものバーでありのままのすがたになる──ビアンの未桜、トランスセクシュアルの透羽、ゲイの七音とバイの伊緒。いつも四人で過ごす夜に、柳という中年男性が現れ……?

『僕の爪痕』

クラスメイトの女子である里菜に、暴力的なイジメを行なう少年・早原。スクールカースト上位の彼が、底辺の里菜を容赦なくいびる背景には、幼い頃からトラウマが関係していた。彼は里菜に「恐怖」を覚えていた──。

『PASTEL ZONE』

死後に待っていたのは異世界転生──じゃなく、現世に遺した人々に対して“無力”になったことを思い知らされる、気のふれそうな時間だった!家族、友人、恋人の中で過去になる自分に、あなたなら耐えられますか?

『砂糖づけの人形』

容姿のことでイジメられて以来、髪をほどくこともなくなった結菜。そんな結菜の前に現れたのは、家の都合で引き取られてきた佳月というはとこの美少年。次第に結菜に心を開いた佳月が語った、彼の過去とは──?

『Baby,RAG BABY』

僕は好きになった人と幸せになれない。同性を好きになった日から、そう思ってきた希雪。そんな悩みを知ってか知らずか、ふたごの妹の希咲は希雪の書いた詞をたどってギターを弾く。そんなふたりが出逢ったのは──

『ミチカケループ』

DV彼氏の束縛を愛だと言い張る彼女、そんな彼女に片想いする彼、ふたりの力になろうとする彼女、そして彼女が片想いする彼は……さまざまな男女の負の感情が絡みあい、吐き気がするような連作短編集。

『360°』

「僕、女の子が好きなんだよね」ある日、親友の雪月がそう打ち明けてきた。男ならそうだろうと思った千晶に、雪月は自分の心は女の子なのだと訴えてくる。さて、軆は男、心は女、それなら恋する相手は──?

『Blue hour』

クリスマスの朝、闘病していた僕の恋人が死んだ。彼女がいなくなったこの世で、それでも生きていかないといけない。それは気の遠くなる長い夜を過ごすようで──愛する存在を喪っても、前を向いて生きるための物語。

『死花』

僕には命など邪魔物でしかない──誰も自分など愛さない、そんな想いに囚われ、“心”や“意思”のない物体を愛し、やがて死体性愛に目覚めていく少年。殺さないと人を愛せない彼は、ついに一線を超えてしまうが……?

『まちばり』

幼い頃に捨てられた少年は、残飯の中から赤ん坊を拾い、その子を妹として守り育てることを心の支えに成長する。ずっと盗みで生きてきたふたりは、ある日、男娼宿のオーナーである男に目をつけられて──?

『ロリポップ』

遊びほうける高三の夏休み。大して本気でもない彼女、校則違反だらけの親友、俺も将来を考えることから逃げている。そんな現実逃避の毎日の中、自傷癖を持った女の子と出逢い、次第に惹かれていくけれど──?

『中2ヒーロー』

知名度と話題性で作家になる芸能人。俺のクラスメイトの神凪瑠斗みたいな奴。音楽、モデル、文学、何をしても認められて、何だよもう!俺の取り柄は書くことだけど、そのたったひとつにも光は当たらないのに。

『男の娘でした。』

駄菓子屋で店番をする癒は、子供たちに「姫」と揶揄われている。青春は華やかな男の娘として暮らした癒。しかし今はイケメン女子の恋人・伊鞠に首ったけ。彼女のためなら何も厭わぬ、ハイテンションラブコメ!

『僕らの恋はうまくいかない』

書くしか取り柄がない青年・希音の周りの人々は、みんな恋をこじらせている。女装男子に恋するゲイ、塀の中の初恋の人を想う少女、実の弟との関係に溺れる女性、好きな人のペットに過ぎない少年──

『彼女の恋は凪いでいる』

恋をする。私にはその感覚が分からない──自分はどこかおかしいのかと悩む舞凪が知ったのは、自分が無性愛者(アセクシュアル)だということ。そんな彼女と、高校で知り合った三人組の男女は……?

『それでも君に恋をする』

この気持ちは報われないかもしれない。どんなに想っても届かないかもしれない。距離を取る親友、兄の婚約者、勘違いする彼女、振られた相手、長年の友達、失恋を引きずる男女。それでも、君が好き。

『雪の十字架』

彼女は俺を怨みながら死んだ。高校時代の同級生の死に取り憑かれ、精神を病んだ瑞栞。しかし恋人である陽葵に寄り添われ、やっと未来に光が芽生えたはじめて──そのとき、少女の怨念としか思えない惨劇が始まった。

『恋にならない』

三十歳。焦って婚活もしない私は、誰とも結婚なんてしない気がしてきた。そのほうが気楽でいいとさえ思っていた。なのに、あるきっかけで夫のいる女性と親しくなって──ねえ、私たち、友達のままならよかったの?

『白濁の血』

俺のなめらかで蒼白い肌は、まるで白濁を浴びたときのままのようで。幼い頃、さらわれて犯人と倒錯的な時間を過ごした美しい少年。忌まわしい記憶をなぞりながら、カミソリで自分を傷つける。彼の傷ついた魂の在処は?

『深紅の盃』

血を飲みたい。僕はその異様な欲求をこらえきれない。でも、君が僕のそんな欲望を理解してくれた。だから、ただ君のそばにいられたらよかったのに──ある日突然現れた美しい彼が、僕から理性を掠奪する。

『雪薬』

枕営業も厭わないホステスの凪子。そんな彼女を支えるのは処方される大量の薬。今日も口説き落とそうとしてくる客である作家が飲みに来る。薬さえ飲めば、まともでいられるんだから、それでいいじゃない──

『MIDNIGHT』

お互いを犯すように、一線を超えて禁忌に耽る姉弟。そこに愛はなく、ただいらだちを吐き出して夜の行為を重ねていたが、ある日、姉弟の幼なじみが隣の家に帰ってくる。そこから、姉弟の関係は揺らぎはじめて……

『START OVER』

夢の中でくらい、幸せな恋ができたらいいのに。そんなことを思うアラサー女子・真幸は、今日も職場後輩の恋バナマウントをかわす。このままひとりなのかな。そんな不安も一抹感じる日々、彼女の前に現れたのは──?

『アイオライトの夜』

あの残暑の夜を、私はきっとずっと忘れない。祖母を亡くし、乾燥したような退屈な日々を送っていた少女。ある日、彼女はクラスメイトの少年の飼い猫探しにつきあうことになり、さらに「帰らずの森」に踏み込むことになるが……?

『アスタリスク』

ずっと死ねばいいのにと思いながら生きてきた。機能不全の家庭、登校拒否の教室、そんな環境に身を置き、繰り返すのは自殺にも至らない自傷行為。それでも、こんな僕でもまだ──。言ってはいけない願いをこめて。

『指先に触れる君が』

周りにはゲイであることを隠し、ひっそりだけど、穏やかにつきあう映乃と真冬。しかし思いがけない運命に引き裂かれ、かけはなれたふたりに起きる、切なすぎる奇跡──ファンタジー風味のボーイズラブ。

『万華鏡の雫』

秘かに想いを寄せていた恵波とつきあうことになった水澪。幸せな交際が始まったが、恵波をつけ狙う不気味な影と、謎めいた水澪のルームメイト・早凪によって、徐々に歯車が狂いはじめる──血塗られたグロテスクBL。

『揺籃に花』

俺の家族はみんな狂っている。そんな俺も家族を避けて引きこもって暮らし、夜にだけ街を出歩く。いつものバーで引っかける男娼のキキのことは気に入ってる。ただし恋愛感情ではない、そう思っていたけれど──

『さいれんと・さいれん』

「ほかに好きな子ができた」いつもそう言われて彼氏に振られる桃寧。俺なら心変わりなんかしないのに。そう思っていた水雫は、ついに桃寧とつきあうことに!そして現れた桃寧の弟は男の娘!?NTR系BL。

『ローズケージ』

雪理と雪瑠、そして颯乃。幼い頃はいつも三人一緒だった。しかし雪瑠が失踪したことで、三人はばらばらになってしまう。数年が経ち、中学生になった颯乃の前に現れた雪瑠が語った、雪理と共に受けていた虐待は──

『Noise From Knife』

担任教師の水波と秘かにつきあい、心も軆も愛されている優織。このままずっと先生のそばにいたい。そんな甘い願いは、優織がナイフを持った何者かに襲われたことで壊れはじめる──恋心と友情が錯綜するBL。

『樹海の影』

静かに暮らす姉弟の藍と燐。ふたりは夜ごと軆を重ねる、ゆがんだ男女でもあった。このままではいけない──分かっていても、呪われた記憶を共有するふたりは、互いに狂おしく執着する。これは愛情か、あるいは呪縛か。

『黒血の枷』

幼い頃、おぞましい出来事に見舞われたこまゆ。しかしその記憶も薄れた頃、その出来事が起きた町へと帰ってくる。懐かしい友達、幼なじみとの甘やかな再会──しかしこまゆを襲った悪夢は、まだ終わっていなかった。

『茜さす月』

幼い頃の忌まわしい記憶を共有し、互いを求めあってきた姉弟、萌香と有栖。ある日を境にふたりは離れることを選ぶが、それでも秘めた心では相手への狂気じみた執着が絶えることはなくて──禁断の愛の果ては?

『紅染めの糸で』

幼い頃から片想いしていた年上の幼なじみに大失恋した香凪。友達には早く次を見つけろと言われるが、簡単に心は切り替えられない。そんなとき遭遇したのは「男なら誰でもやれる女」こと深月毬実の情事現場だった。

3 notes

·

View notes

Text

NoBarbenheimer

今回の件、原爆投下/原水爆をミーム化/ネタ化する動きの加速に対して。フェミニズムな作品であることがとても楽しみだったバービーの……“公式アカウント”が乗っかっていたという事実。そのショックについて。自分も抗議を送ったりTwitter/Tumblrでタグを使ったひとりですが、

「日本のみ」が被爆国ではないし、「日本人とされれる人々のみ」が被爆被害者ではない。

凡ゆる国と地域で被爆被害があり、凡ゆる国や地域の人々が、被害者が、世界中にいること。

“戦争被爆国”としての日本においては、戦時下で、軍国主義/差別主義の中で更に更にマイノリティとして虐げられた人々が、植民地支配/強制連行による被害者や、捕虜として収容されていた人々が、沢山、犠牲になっているし、その後も苦しみ続けている。日本/政府による迫害と差別に晒されている。その存在が、事実が、歴史が、蔑ろにされ続けている。

原爆/原水爆の犠牲者が、被害者が、いまも、世界で、さまざまな場所で、苦しみ続けていること。その歴史について。

それらを踏みにじるような言葉も、それらについて誤った認識を与える言葉も、Twitter上では多く(差別主義者/ネトウヨ/極右なども、バービーという作品そのものとそこにあるフェミニズムや多様性に対する一方的な揶揄/叩きや、韓国へのデマ/ヘイトや、他の悲惨な歴史や事件を更にミームにして茶化し出すという……醜悪な最低最悪な行いをぶち撒けながら、この抗議タグをTwitter上で利用してきていることもあり、)かなり蔓延してきてるようなので。

Twitterで今回自分がRTさせて頂いた……さまざまな方々が紹介していた記事やアーカイブ/今までTwitter上で自分がRTしてきたり引用してきたりした記事なども、自分用と兼ねて、いくつか、改めて、此方にも引用してみます。

また、再度、強調したいのですが、

日本は、今なお、戦争責任/加害の歴史に向き合おうとしない。戦争の責任と記録と歴史を忘却し、捻じ曲げようとする歴史修正主義が、まさにいま、どんどん勢いを増し続けている現状。核廃絶について背を向けるばかりか、核武装について“柔軟な議論”などとほざいて嬉々として語り出す連中が、差別主義者の糞どもが、万年与党であること。

そこを無視することこそ、恐ろしいことで、忘れてはならないこと。(これもほんと繰り返しだが、この現状だからこそ、戦争/核を軽視しないための抗議の責任があること、強調したい)

・日本だけではない、被爆国

「核兵器を開発するためには実験が必要です。1945年、アメリカのニューメキシコ州で世界で初めての核実験が行われてから、これまで2,050回以上の核実験が行われきました。

アメリカはネバダ砂漠や太平洋でロシアはカザフスタンや北極海で、イギリスはオーストラリアや太平洋の島国で、フランスはアルジェリアや南太平洋の仏領ポリネシア・タヒチで中国は新疆ウイグル自治区で実施しました。ワシントンやモスクワなどの大都市から遠く離れ、多くの場合は植民地や先住民族の暮らしている土地でした。(川崎 哲「核兵器はなくせる」、岩波ジュニア新書、2018)」

・Hiroshima and Nagasaki: A Multilingual Bibliography

「ABOUT US: The Aim of Our Project

In 2014, a year before the 70th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, we started our survey and research into the multilingual publication of atomic bomb literature. Our goal is to make a comprehensive survey into the process of worldwide acknowledgment of Hiroshima and Nagasaki for 70 years.」

・外国人戦争犠牲者追悼核廃絶人類不戦碑

「この戦争の末期、長崎では数次にわたる米軍の空襲、潜水艦攻撃、そして八月九日の原爆 によって七万余の日本人、数千の朝鮮人、中国人労働者、華僑、留学生、連合軍捕虜(イギ リス、アメリカ、オーストラリア、オランダ、インドネシア等)が犠牲となった。

特に浦上刑務所のあった隣接する丘では、三十二名の中国人、十三名の朝鮮人が、日本人 受刑者とともに爆死し、また香焼や幸町の捕虜収容所では、被爆前に病気や事故などによ って数百名の連合軍兵士が死亡した」

「碑の建立に力を注いだのは、戦時中に収容所の職員だった田島治太夫さん(九九年死去)。一緒に運動した鎌田信子さん(72)は「日本人だけでなく、多くの外国人が犠牲になったことを知ってもらいたい」と語る。」(2005/07/15 掲載記事)

・被爆2世、女性として直面した���合差別 ――「韓国のヒロシマ」陜川から

「2023年2月7日、被爆者の援護を定めた法の対象外となっているのは不当だとして、被爆2世が国を訴えていた裁判の判決が広島地裁で言い渡された。「不当な差別とは評価できない」などとして、原告の訴えは棄却された。被爆2世に対しては、厚生労働省が定めた要綱に基づく健康診断が実施されているものの、がん検診はそこに含まれず、各種手当の交付なども受けられない。」

「原爆被害に加え、それ以前からの植民地支配に翻弄されてきた韓国人被爆者の次世代も、「線引きの外側」に置かれ、公的な支えを受けられずに生きてきた。」

・80歳を過ぎて語り始めた被爆体験――福島へ手渡したい思いとは

「切明さんの話は、「あの日」から始まるのではなく、軍都「廣島」の話から始まる。

「広島は今、平和を守ることや、核兵器廃絶を掲げていますが、77年前までは軍国主義の街でした」

切明さんが国民学校2年生の時、満州事変が起きる。広島城の周辺には陸軍の師団が置かれており、宇品港は中国大陸や、その後の東南アジアの国々侵略のための出発港だった。」

・「存在しない」とされた残留放射線、内部被ばくの被害を認めない政府

「こうした政府の態度の根底にあるのは、残留放射線による内部被ばくの否定だ。放射性物質を体内に取り込む危険性から目を背け��、その姿勢の源流を知るためには、日米の歴史を紐解く必要がある。

『原水爆時代〈上〉―現代史の証言』(今堀誠二)や 『核の戦後史:Q&Aで学ぶ原爆・原発・被ばくの真実』(木村朗、高橋博子)でも示されているが、原爆投下から1ヵ月後、マンハッタン計画の副責任者であるトーマス・ファーレル氏は、下記のような声明を発表したとされる。

「広島・長崎では、死ぬべきものは死んでしまい、9月上旬において、原爆放射能の余燼ために苦しんでいる者は皆無だ」

残留放射能が存在しないとした理由について記者からの質問を受け、ファーレル氏は「相当の高度で爆発させた」ことを挙げていた。

なぜこうした声明を出すに至ったのか。『核の戦後史』の他、『封印されたヒロシマ・ナガサキ』などの著者でもある奈良大学の高橋博子教授は、占領を円滑に進める必要がある米国側の意図を指摘する。

「声明には、原爆投下が国際法違反であることを否定し、広島を取材した連合国軍記者による報道を打ち消す狙いがあったと思われます」 」

「 「日本政府は核兵器の残酷さや非人道性を訴えるどころか、その“威力”を重視し、原爆攻撃をした米国と一緒になって、核兵器の有効性を世界に向けて訴えてきたといえます。核の“パワー”の肯定的イメージを拡散してきた、世界に対する責任は重いと思います」 」

・«さもしいといって下さいますな» 福田須磨子さんの思い 原爆を背負って(30)

「 《何も彼(か)も いやになりました 原子野に屹立(きつりつ)する巨大な平和像 それはいい それはいいけど そのお金で何とかならなかったかしら “石の像は食えぬし腹の足しにならぬ” さもしいといって下さいますな 原爆後十年をぎりぎりに生きる 被災者の偽らぬ心境です》

1955年8月、被爆詩人・福田須磨子さん=74年に52歳で死去=が詠んだ詩「ひとりごと」です。須磨子さんは23歳のとき、爆心地から1・8キロ地点で被爆。高熱や脱毛など後遺症に苦しみ、紅斑症にもかかります。身体的、精神的苦痛と生活苦にさいなまれる日々…。3千万円の巨費を投じて造られた平和祈念像を見て、この詩を詠みました。」

・問われる空襲被害者の戦後補償

この記事は2020年放送のNHKスペシャル「忘れられた戦後補償」を下地にした2021年放送のクローズアップ現代の記事です。もとのNHKスペシャルを記事化したページは……もう削除されてしまい、この別番組の記事しか残っていない状況です。

被爆被害とは違った話なのですが、日本が戦後も、ずっと、いかに、国内外問わず、戦争責任に向き合っていない国であるか。民間人/市民を切り捨て、権力者/軍部を優遇してきたか。それがわかりやすい記事のひとつとして、引用します。

以下はNHKスペシャルの特集記事から当時引用した文面です。

「大将経験者の遺族には、戦犯であっても、兵の6.5倍の補償を実施。閣僚経験者に対しては、現在の貨幣価値で年1000万円前後が支払われていた。その一方で、旧植民地出身の将兵は、恩給の対象から外された。」

「国家が総動員体制で遂行し、破滅への道をたどった日本の戦争。犠牲となった民間人は80万人。戦後、国家補償を求めた民間被害者の訴えは一貫して退けられてきた。」

「ドイツやイタリアと違い、軍と民の格差が時代とともに拡大していった日本の戦後補償」

(しかしNHKの戦争責任を問う特集関係の読みやすいWEB記事や記録は……数年しか残さない、消されてしまうし。オンデマンド配信に全て入る訳ではないようだしで。戦争の真実シリーズの731部隊の特集の書籍化は何年も延期が続き、今年やっと……出版されそう……?である現状(何かしらの検閲を受けていないかが、不安である)、本当に不気味で、最悪だ)

15 notes

·

View notes