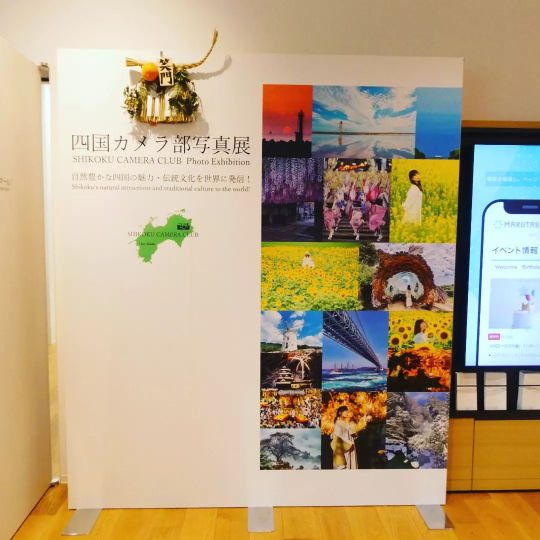

#四国カメラ部写真展

Photo

丸亀のマルタスで #四国カメラ部写真展 @shikokucameraclub 見せて頂きました。 素晴らしい作品沢山で最高の展示、プリントで感動しました。✨✨✨ 瀬戸内海渡って来た甲斐がありました。 年末に来たかったけど都合合わず新年早々になりましたが、年明けて来た方が何か撮ろうという意欲が湧きました。😉 湧いただけかも知れませんが。。。(笑)💦💦💦 @tokoba_7 さん情報ありがとうございました。改めて感謝致します。😊💕 #写真展 #丸亀市 #マルタス #panasonic #lumix #tz95 #shikokucameraclub (丸亀市役所) https://www.instagram.com/p/Cm5pHIqPL5z/?igshid=NGJjMDIxMWI=

2 notes

·

View notes

Text

今日は店は休みです。久しぶりに奈良に来ています。本籍を奈良に置く身としては、故郷へ戻る嬉しさです。仕事があるとはいえ、合間に興福寺で八部衆の御顔でも拝めるとなおなお嬉しいところですが。

そういえば、本日2023年12月12日はちょうど小津生誕120年、没後60年。小津で奈良、といえば『麦秋』の最後、ふっと差し込まれる麦畑の中をゆく嫁入り風景のシーンですが、あれ、どこなんでしょうか。後ろに耳成山のような山が見えるので、橿原のどこかかな。

ついでの話。このごろ書きものの仕事が多くて、頼まれもの以外の文章なぞつらつら書いている場合ではないのですが、小津についてふと気になってしまったことがあり、書いておかないと本来の仕事ができなさそうなので、合間合間に記していた雑文をここに置いておきます。長いですし、結論はないし、ほとんどの方が興味のない内容かと思いますが…。

ちょっとした調べものがあって雑誌『みすず』2001年12月号を読んでいたら、木村伊兵衛が小津安二郎を撮影した写真と文章「上海で小津安二郎氏をうつす」が掲載されていた。時期は1938年1月なので第二次上海事変の翌年。小津は1937年9月に出征して中国に渡り、事変の直後12月から上海にいたようで、その時に偶然木村と出会っている(その後小津は南京・漢口と転戦する)。写っている小津が携えているカメラは、木村の稿に続いて掲載されている田中眞澄氏の文章「ライカという”近代”」によればライカA型。小津関係の文章を読むと、小津は「ご愛用のライカ」をいつも手にしていたと多くの人が書いているので(同文によると山中貞雄はコンタックスだったらしい)さもありなんと思うのだけれど、田中氏の文章を読んでいくなかで、ちょっとしたことが気になるようになった。

小津は1942年から軍の依頼で記録映画撮影のためにシンガポールに滞在し、ただまあ映画製作などできる状況でもないため、自国内では上映が禁止されていたアメリカ映画をひたすら見続け、敗戦を当地で迎えている。そしてそのまま捕虜となり、抑留生活を終え1946年1月に帰国する際に小津はライカを手放しており、「彼が再びライカを所有するのは一九五四年のことである」とある。買った件の典拠はどこにあるんだっけ、と思いつつ近所の図書館に置いてある『全日記 小津安二郎』を紐解くと、なるほど1954年3月22日の項に、

> 「出京 サンにてライカを買ふ 135.000 アメリカン フアマシー 明治屋(燻製)によつて帰る」

とある。と、ここで急に話は脇道に逸れるのだが、ちなみに隣のページ、同年4月8日の項には、

> 「駒場の東大教養学部 民芸館 青山の花屋 それから 車にて銀座に出て なごやかに夕餐を喫す 野田夫妻と江原氏同道」

と日本民藝館に行った旨の記載がある。他にも、1951年11月10日に

> 「宿酔 森昌子さん達と 陶哉 たくみに寄って大船に帰る」

や、1955年5月17日には

> 「駅にて野田氏と待合せ 上野松坂屋の民芸展にゆく」

とも。ほか、パッと目を通しただけでも1952年4月8日、同年6月15日、1953年2月9日、1961年2月2日に銀座たくみに行った記載があるし、志賀直哉や里見弴についての言及は多すぎるので略す。こういうものを読むとつくづく民藝誌において特集「小津と工藝」を組みたいなと思う。白樺派との関係や小津の映画における「巧藝品考撰」について取り上げる特集。『秋日和』で原節子の後ろにかかっ��いる暖簾は芹沢銈介だろうか、『秋刀魚の味』で中村伸郎の後ろに置かれたやちむん?はたくみで求めたものなのだろうか、やちむんであれば誰の仕事だろうか。佐田啓二と吉田輝雄がとんかつ屋で食事をするシーンには確かに芹沢カレンダーが掛かってるな、などといつも気になるので。松竹から写真借りるといくらぐらいかかるかな…。

それはさておき。この時購入したライカが、前掲日記の1961年3月23日の項に「夕方会社帰りの秀行くる ライカ借(貸)してやる」とある通り、のちに小津の甥が譲り受け、現在は茅野駅前「小津安二郎・野田高梧コーナー」に寄贈展示されているライカIIIfとズマリット5cmF1.5なのだろう。と、ここまで長々と記して、まだ前提です。

そこでふと思い出したのが厚田雄春・蓮實重彦著『小津安二郎物語』(筑摩書房・リュミエール叢書)の冒頭。ここには小津が『東京物語』と『早春』のロケハンをしている写真が2葉掲載されているのだけれど、どちらにおいても小津はバルナック型のカメラを携え、光学ファインダーをのぞいたりしている。沈胴レンズにフードをつけている様子から、あれはライカなんだろう、レンズは厚田雄春が『父ありき』において75mmを一場面で使った以外はすべて50mmだったと言っているぐらいだから同径のエルマーやズマール、ズミタールとかかな、などとうっかり思い過ごしていた。むろん『早春』については、製作年やロケハンの写真に記載されている「1955.7.20」という日付からするとまったく問題はない。しかし『東京物語』は1953年製作公開だから「再びライカを所有した」1954年では間に合わない。そう気がついて見直すと、小津が構えているカメラは、ライカIII型に似ているがファインダーの位置が違うし、そもそも1954年にあわせて手に入れたと思しきズマリットは沈胴レンズではない。

妙なことに気がついてしまったと思いつつも、ひとまずは日記記載の「サン」を手始めに調べてみようとしたが、何の会社かわからない。名取洋之助が企画編集した「週刊サンニュース」と関係はあるのだろうか。対外宣伝誌の専門家であり、銀座に店を構える森岡さんに聞いたらわかるだろうか。いずれにせよ1949年以降の小津の日記に「サン」が登場するのは、「1951年1月17日・3月21日・4月24日・11月10日、1952年4月17日、1953年6月16日、1954年3月22日(前述のライカを買った日)・10月14日、1955年4月6日、1960年7月14日、1961年2月2日(”たくみ サンに寄って三越”)」。1953年6月16日は、ちょうど『東京物語』ロケの最中だったことが気に掛かる。ほか、関係しそうな記載としては1953年3月30日に「アサヒカメラ座談会」、1954年11月5日の「シュミットに寄ってから」(当時ライカの総代理店だったシュミット商会か)、1955年2月15日「昼寝をしてゐると小尾がくる ニッコールの85m(ママ)のレンズを頼む 四万五千円を預ける」、同年3月11日「小尾に会ひ105mmのレンズを見る」、同年6月27日「小尾から電話ライカピッド(ママ。入手したライカがIIIfであれば、ライカビット SYOOMか)を頼む」ぐらいか。この「小尾」という人は何者なんだろう。

次に小津が構えているカメラの形状から何かわからないかと思い、あらためて細部を見れば、写っているカメラは戦後キヤノンが作っていたコピーライカであることがわかる。決め手はファインダーの位置。同時期の国産コピーライカであるニッカやレオタックスはライカそっくりに作っているのだが、キヤノンは誠実と言っていいのか「打倒ライカとコンタックス」の心意気の現れか、多少スタイルが違う。なお、小津が用いている機種については、この時期のレンジファインダー機は輸出用に作っていたせいか勢いがあり、すぐ新型が出るうえに、外観がどれも似すぎていて小さな写真では区別がつかない。時期を考えれば、1946年発売のSIIから1952年のIVSbの間のいずれかで、III型以降のように見受けられる。レンズもやはり形状から判断するとズマールに似ているので、1949年発売開始のキヤノン Serenar 50mmF1.9か。そう気づいて改めて調べると、「カメラ毎日」1954年6月号に掲載されている座談会「カラーは天どん 白黒はお茶漬の味」ではカメラの話がもっぱらで、その時に手にしているのはキヤノンである。このキヤノンのカメラとレンズ、そして外付けのファインダー、この時期どういう経緯で小津は使っていたのだろう。いずれにせよ、1953年の『早春』はともかく、なぜ1955年に「ご愛用のライカ」ではなく、キヤノンを用いているのか。

ついでに言うと、小津が鏡の前でカメラを向けて撮っているセルフポートレートに用いているカメラはコンタックス。日記をざっと読んだ限りではわからないけれど、これもいつ手に入れたのだろう。レンズはゾナーの5cmF1.5。明るいレンズがお好みと見える。こちらは姪が譲り受けたとのことで、今は先のライカと同じく茅野駅前にある。

長々と書いてきましたが、つまりはこれらが今回生じた疑問です。小津に詳しい人、どうか教えてください。

7 notes

·

View notes

Text

ジョンマンデニムプロジェクトは、幕末と明治に活躍した偉人を多く輩出した四国、高知県の公式な企画として生まれたものです。ジョン万次郎さんが生まれた土佐清水市。

高知出身のベルベルジン藤原裕さん。そして高知でデニムといえばジーンズファクトリーさん。といったチームで構成され、ウエアハウスは生産を担当させていただきます。

この度、3度目の結成に至った理由は「ジーンズファクトリー40周年」の一環としてのもの。日本にはじめてアメリカを伝えた偉人、そして四国で一番アメリカンカジュアルを伝えてきたジーンズファクトリーを中心として、その歴史を振り返りながら展開するものです。今回生産するプロダクツは、デニムのセットアップ。ジーンズは1870年代に生まれたジーンズのディテールを踏襲し、ファーストモデル(2018年)と同じ仕様で再現します。当時のカメラの特性による、左右が反転する写真を見た万次郎のデザインによって、コインポケットが逆側につくなどの仕様も再現します。また、オレンジの綿糸を基調にしたファーストタイプのパンツに合わせて、同じミシンを使用してオレンジの色糸で仕上げるブラウス(デニムジャケット)も展開します。

好評をいただいた前作からの大きな変更ではなく、細部の変更により、また新たなジョンマンデニムの魅力をご案内できればと思っております。「1827」と、ジョン万次郎の生まれた年が入るオリジナルボタンにもご注目ください。

Warehouse&Co. 広報:藤木 将己

1 note

·

View note

Text

TEDにて

クリス・クルー:拡張現実Augmented Reality(AR)が、どのようにスポーツを変革して共感を紡ぐのか?

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

クリス・クルーは、スポーツの未来を探究し、テクノロジーが選手やコーチだけではなく、一般の運動のできない人も含めたファン達にどのように役立つのか!を考察することを望んでいます。

ここでは、前NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)のパンターが、拡張現実Augmented Reality(AR)によってあたかもフィールドに直接立ち、GoogleGlassを使用することによって、スポーツをしているかのような体験をさせてくれます。

2018年の現在は、HoloLensヘッドセットなどを代表とした色々な装置を装着したまま、激しく運動をしても自分の視界が確保できるような機械が登場してきています。

また、トップアスリートに装着させて、リアルタイムに実況中継を体験できるようにすることも計画されているそうです。そして、さらには、他人の見ている世界を新たな見解で理解するのに役立つような、そんな未来を描いていきます。

かつて、GoProとグーグルグラスでその体験をしたことがありました。どうやって、真に迫るものにできるか?どうやって、次の次元に進めるのか?さて、お馴染みの方もいるであろう「Oculus Rift」と呼ばれるもので、我々は次の次元に進みました。

「Oculus Rift」は、過去もっとも現実に迫る仮想現実デバイスの1つでそれは決して言い過ぎではなく、その理由をこのビデオでお見せします(2020年に、Oculus Quest は、6DoF(6自由度)&ハンドトラッキングに対応しています)

これは、ある男性が生命の危機を感じるジェットコースターを体験したのものです。

我々が、エイドリアン・ピーターソンが、ラインを突っ走り、タッチダウンへ疾走する前にタックルする選手を腕を張って押しのける映像を撮影するならば、ファンの経験としてそれはどのようなものになると思いますか?

もし、彼がメッシでピッチを全力疾走し、華麗にゴールを決める。もしくは、ウィンブルドンでサーブをするフェデラーなら。どのような?ファンの感覚となると思いますか?

もし、オリンピックのダウンヒルスキー選手として、時速112キロ強のスピードで山を滑り降りるとしたら、それはどのような感覚となると思いますか?

しかし、これはまだ拡張現実ではないのです。これは仮想現実(VR)に過ぎません。どうしたら、拡張現実(AR)に辿り着けるでしょうか? では、NFLのちょっとしたテクノロジーのお話を。

1965年に、ボルチモア・コルツは、より早く作戦を伝えるようにクォーターバックにリストバンドを着けました。そして、その年のスーパーボールで優勝しました。

他のチームも先例に従いました。スピーディーでエキサイティングな試合になり、より多くの人が試合を観ました。

1994年にNFLは、クォーターバックのそれから後にディフェンスのヘルメットに無線機を付けました。さらに、素早くなったので更にファンは増加しました。より、観客が楽しくなったのです。

2023年。皆さんは、選手です。ハドルに戻ってくると皆さんが既に装着している目の前の透明のプラスチック製のバイザーに次の作戦が映し出されるのです。

忘れる心配は、もう要りません。フォーメーションを覚える心配はもう要りません。ただ、出場し共に応じるだけです。拡張現実は、フォーメーションを覚え易くするだけではありません。

拡張現実は、全てのデータを記録し瞬時に利用する方法でもあるのです。試合の仕方を改善するために、それはどのようなものでしょうか?多分、最もシンプルな装置はカメラでしょう。

スタジアムの四隅に取り付けられ、そこにいるすべての人々を全景で見下ろすことができます。

また、ヘルメットセンサーと加速度計の情報があります。今、まさに開発中のテクノロジーです。それら全ての情報をストリーミング配信で選手に見せます。

データーマイニングは、オタクだけのものではないのです。運動選手のためでもあります。これは、試合をとてつもなく面白いものにするものなのです。観客もこんな経験をしたいので多くの人が試合を観ることになるでしょう。

ファンはフィールドに立ちたいのです。彼らはお気に入りの選手になってみたいのです。私は、拡張現実を人類の中で共感を育むことに活用できると信じてます。

それは、他人の靴で1.6キロ歩くのがどういうものかを文字通り見せることによって行うのです。このテクノロジーがスポーツリーグにとって価値があるのを知っています。

しかし、このテクノロジーは、他にも応用できる無限の可能性があり、例えば、教室で「いじめっ子」などの彼の心無い振る舞いが、いかに、酷いものかを犠牲者の気持ちに立って教えようとしている先生にとって、どのような価値があるのでしょうか?

世界に��けて迫害されながら生きることが、どのようなものかを公開しようとするウガンダ人やロシア人にとって、どのような価値があるのでしょうか?

このテクノロジーは、子供世代に宇宙や科学についてより見識を深めてもらうべく、後押しに励むハドフィールド大佐やニール・ドグラース・タイソンにとってどのような価値があるのでしょうか?

情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。

現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。

法人は���れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・

ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・

年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。

自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

(個人的なアイデア)

オウム真理教の集団テロ事象の原因は開発独裁特有の当時、自民党55年体制の特権意識による負の遺産とインターネット黎明期にまだ周波数を独占的した民放テレビ局の暴走が談合を産み出し、警察機関が職権乱用して談合に便乗。監視も悪用し権力を思うままにふるまわせたことによる出来事にすぎない。

みなさん。考えてみてください!オウム真理教の集団テロ事象の後の警察権力は拡大してます!防衛庁は防衛省になりましたよね。拡大してます!スピード早くないですか?歴史的に見ると危険です。権力を思うままにふるまわせたことによる証拠です。憎しみの連鎖の起点の一つ。

テレビ潰れろ!なくせ!警察の職権乱用。警察が悪さしないようにまず監視カメラを警察内部につけろ!防衛省を防衛庁に格下げ、警察予算を削減してベーシックインカムの原資にすること。

他には・・・

オウム真理教の時代には、不可能だったディープラーニングの活用でカメラに、自動的にディープフェイクをリアルタイムの別レイヤーで人物に重ね録画していくことで、写る本人の許諾が無いと外せないようなアルゴリズムを強力に機能追加していく。

こうすれば、プライバシーの侵害にならないし、警察機関の職権濫用、監視悪用、マスメディアへの情報の無断横流し行為を予防できる可能性も高まります。他の予防方法があれば、選択肢が増えて良いかもしれません。

2020年には、新型コロナウイルスの混乱に乗じて、日本の悪徳警察は、初旬から防犯カメラやSNSの画像を顔認証システムで本人の許可なしに照合しています!!(照合するのは「裁判で有罪となった人物(影響力のある有名人は無罪でも該当)」)

要するに、影響力のある有名人は無罪でも、基本的人権を制限して警察機関が徹底追跡する方が社会システム内での善性に沿います。

顔認証システムの拡充が進んでいることと、警視庁がリアルタイムで民間の監視カメラを一元管理し、顔認証システムで識別するシステムを持っていること。今後さらに拡充されていく危険性があること。

情報公開、検証、議論なしに拡大する顔認証システムへの危険性!!!

Apple Vision Pro 2023の登場で・・・

チャットGPTが、Apple Vision Proに搭載されれば?

どうなる?

しかも、行政府や他社とは違い指紋認証や顔認証と同様に虹彩認証データはApple Vision Pro内で処理されて外部サーバーには送信されません。

パスキーにも対応しています。

あなたの許可を前提に提供してくれたデータは、現時点でAppleの場合、広告ではなくハードウェアの製品開発に使用してます。

データに向き合う別の方法として

「Appleでサインイン」

これに切り替える方法!!

Facebook、Google、Twitter、Lineのアカウント(日本他企業含む)を使って、ワンクリックでサインインできるようになる画面がよく登場します。

このソーシャルサインイン(ソーシャルログイン)方式にAppleが非常に魅力的な提案を2019の秋からしています。

Introducing Sign In with Apple - WWDC 2019 - Videos - Apple Developer

これはアプリなどからサインインする際に、ソーシャルメディアに登録しているアカウントの情報を自動的にサードパーティのサイトやサービスに提供してしまうことをコントロールす��方法です。

「Appleでサインイン」(Sign In with Apple)ボタンは、アプリへの実装が義務化されて数年かけて普及してます。2021年時点ですべてに適用済み。

こちらは、Apple IDに登録しているアカウント情報からサービス側に提供する形にしてします。

使い方の簡単な説明は以下から

まずソーシャルサインインボタンから「Appleでサインイン」を選ぶ。

次に、名前とメールアドレスを登録する。ここで「メールを非公開」を選ぶと、Apple ID内に登録してるメールアドレスを公開せず、転送用のアドレスがサービス側に登録される。

最後にApple IDのパスワードを入力して登録を完了する。

次回からワンクリックで「Appleで続ける」ボタンから再ログインできるようになる。

転送用のアドレスは「設定」→「Apple ID」→「パスワードとセキュリティ」→「Appleでサインイン」から確認可能です。

他のソーシャルメディアアカウント情報から切り替えると、万が一、漏洩してもメールアドレスは非公開で保護できます。

そして

Appleは、プライバシー保護を目的とした「AppTrackingTransparency(ATT、Appのトラッキングの透明性)」を導入

高度なセキュリティーや高いプライバシーに投資を積極的に行います。

Appleはこれらの対策として提案した内容がこれ。

データミニマイゼーション!

取得する情報・できる情報を最小化する。データが取れなければ、守る必要も漏れる可能性もない!

オンデバイスでのインテリジェンス!

スマートフォンなど機器のなかで処理を完結させることでプライバシーにかかわる部分を端末内に留める。

クラウドにアップロードして、照会プロセスを最小化することで、漏洩や不適切な保存の可能性を排除する!

高い透明性とコントロール!

どんなデータを集め、送っているのか、どう使うのかを明示し、ユーザーが理解したうえで自身で選んだり変更できるようにする!

セキュリティプロテクション!

機器上などで、どうしても発生するデータに関しては指紋認証や顔認証などを使ったセキュリティ技術で、漏えいがないようにしっかりと守るセキュリティプロテクション!

機器上などで、どうしても発生するデータに関しては指紋認証や顔認証などを使ったセキュリティ技術で、漏えいがないようにしっかりと守る

202012のApp Storeプライバシー情報セクションは、3つ目「透明性とコントロール」の取り組み。

位置情報などは自己申告だが、アップルとユーザーを欺いて不適切な利用をしていることが分かればガイドラインと契約違反になり、App Storeからの削除や開発者登録の抹消もありえます。

このプライバシー情報の開示は12月8日から、iOS、iPadOS、macOS、tvOSなどOSを問わず、新アプリの審査時または更新時に提出が求められるようになっています。

<おすすめサイト>

Apple Vision Pro 2023

ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019

データ配当金の概念から閃いた個人的なアイデア2019

デイヴィッド・エプスタイン: アスリート達は本当により速く、強くなっているのだろうか?

セバスチャン・ユンガー:なぜ?退役軍人は戦争が恋しくなるのか!

クリス・ミルク:仮想現実ARとVRで究極の感情移入マシーンを作り出すまで

Introducing Oculus Dash

Game On | Oculus Quest Content Preview

Oculus Rift: Step Into the Game

Introducing Oculus Go

アレックス・キップマン:HoloLensホログラム時代の未来にあるもの

Gloveone: Feel Virtual Reality

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#クリス#クルー#スポーツ#AR#ドローン#投資#経済学#Apple#Vision#イノベーション#規模#金融#ファイナンス#進化#インター#oculus#ネット#NFL#PTSD#脳#障害#カイヨワ#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes

Text

松本俊夫実験映像集1−詩としての映像−

本人解説要約

【西陣】

youtube

●1961年発表。

●カメラマンは日本映画の天皇とも言われている宮島義勇が自ら名乗り出てくれた。

●詩人の関根弘。

●日常的な風景の積み重ねで見えなかった内向的な部分が見えてくる。

●見えない怖いもの、鬱屈した気分を拾い集めながら発酵させるスタイル。

●何かが出てくるのか出てこないのかは分からずに撮っている。

●イン���ビューを素材にしてモンタージュ(映画・写真で、いろいろの断片を組み合わせて、一つの場面・写真を構成すること。そうして作ったもの。)にしている。

●機械化(生産の合理化)と手織り(独自性)の対比。

●基本織物を織っている場面の積み重ねで進んでいく。

●織っている人の顔をほとんど出さないようにしている。

●西陣の全体像を作り上げさせる映像。

●おまじないが非常に目立つ世界を映している。

●西陣の中に沈んで溜まっていく心と身体の病が見えてくる。

●展示会等、表面の華やかな面を西陣のイメージとして作り上げるがその裏では歴史を背負った習慣が人々の意識を作り上げている。

●能を踊っているのはカンジヒデオ。

●蜘蛛の”糸”と織物の”糸”を掛けている。

●当時は五寸釘の遊びという子供の遊びがあった。

●釘抜き地蔵に職業病で悪くなっている身体の釘を抜いてもらうというもの。(これもおまじないの一部)

●西陣の良くも悪くも変わらない体質を表現。

●西陣の人手不足。

・若者を募集するビラ、集団就職。

・西陣の過酷さをそこまで過酷と思わない過酷な農村にいた中学生たちを集める。

●細い路地、屋根。

●経営者たちの会議を誇張して映し、モンタージュにしている。

・会議室の隣には誰もいない部屋がある。

・何か大きく穴が空いている様を表現。

・空洞性

●状況が行き詰まっているのをあるがまま映し出している。

●基本寄りでしか撮影していないが最後のみ、織る人の引きの画を映している。

●混沌とした世界。

●映画では最後までメッセージを伝えていない。

・観た後に考えさせる映像にしている。

●第13回ベネチア国際記録映画祭でサン・マルコ金獅子賞を受賞。

【石の詩】

youtube

●1963年、TBSで放映された。

●アーネスト・サトウが700枚程白黒写真を撮ってきた。

●それを映像化するつもりだったがプロデューサーが危機感を抱く。

・誰かの「そんなときは松本に聞けば奇抜なアイデアを出してくれる」の一言で松本俊夫に話が来た。

●最初、石の映像のどこに切り口をつけていいか分からなかった。

●エンターテインメントよりも西陣でやったようなシネポエム(映画用語としては「映画自体が詩であるもの」つまり映像による詩的表現のことを指し、文学用語としてはシナリオ形式を借りた詩のことを指す。)のような考えを進めてはいけないかと考えた。

●写真素材は動かない、動きのない石がモチーフ、静物の静止画というのは映画表現から遠く難しいと感じた。

・非映画的。

●じっと眺めていると、別に何か自分の意識の奥底に蹲っているものがこれらの写真によって刺激されることに気が付いた。

●沈黙というのは死に近い世界。

●彫刻家の流政之は「石をみがくと石が生きてくる」と言っている。

●フレームを切り取ったり構築したりする中に映像が表現を孕んでくることによって、石が生きてくる次元で見られるのではないかと考えた。

●死と再生という根源的な題が隠喩されている。

●当時、安保の敗北で全てが終わったという空気になっていた。

・時代の沈滞化。

・63年になると死に近い状況。

・メタファー。

・その中に生が蘇ることをどこかで望みながら胎動を確信することが出来ないでいる。

・歴史のエアポケットのようなところだった。

●石が生きてきたことと映画が息衝き出したことを連鎖的に帯びさせたい。

●写真を映像にするにはアーネスト・サトウの写真のフレームを弄らねばならないが、写真家はフレームを拘って撮影する為に弄られることを酷く嫌う。

・「映像の尺問題があるのでそれがOKなら出来る」と言う。

・最初アーネストサトウは拘りたいと一日時間を置いたが良い手が見つからないとの事で託された。

・この時点で放送まで後10日。

●まずは3日間徹夜してグラフコンテを描き、それをスタッフに渡して指示。

・撮影とコンテを同時進行。

・撮影はすべてコマ撮りにして写真を原画にしたアニメーションにした。

・現像場でエフェクトをかける時間はない為、カメラでエフェクトを直接撮影して付けた。

・それを時間軸へと構成。

・イメージの流れ、時に飛躍をわざと含ます。

●映像内容で無く、素材自体の印象を意識。

・言語内容より言語そのものに刺激を受けるのに近い映像。

●石と作業の素材のみで世界を映し出す。

・沈黙の中に浮かび出す生。

・素材主義。

●音楽は透明な音が聞こえる。

・サウンドを担当した現代音楽の評論家秋山邦晴が石を楽器にしている。

・石から音楽を作っている。

・ミュージックコンクレート。

・速度を落としたり変調したりしたものを6mmテープで合成していった。

●スタッフの不眠不休。オンエアの1時間前に完成。

●出来上がって全体を見てみて初めてこういう映画だったのかと分かった。

●放送後「テレビの常識からかけ離れすぎている」と報道局の局長がひどく怒りプロデューサーは飛ばされてしまう。

・そして松本俊夫はTBS出禁。

●結果、賛否はあったが後にジョルジュ・サドゥールやクリス・マルケルに評価された。

【母たち】

youtube

●1967年発表。

●石の詩からの3年半の間、テレビでも映画でも出禁状態の評判で干されていた。

・焦りも出ていた。

・その間は演劇に携わったりしていたが、やはり映画がやりたいと思っていた。

・映画製作会社「自由工房」を立ち上げた工藤充にやらないかと誘ってもらった。

・電通が絡んでいてスポンサーがプリマハム。

・たまたまプリマハムが当時ハムの中毒事件があってそのイメージを脱却したいとの意図。

・清潔なハムの製造のビデオになるはずだったがそんなのはつまらないし説得力を持たないと思った。

・そこで主婦に目を向けようとした。

●産業映画でなしに時代や人々を見つめる映画にしませんか?と提案。

・それは面白いとなった。

・世界の母親とその子供の姿を捉えることによって生活環境や感情を映し出す。

・共感関心を得られるテーマ。

・説明的ではなく一つの映画として。

・またやらかすともう作れないかもと思い、難解でないものにしようとした。

・「西陣」はベネチア国際映画祭で賞をとっている。

・それでプロデューサー等との葛藤が和らいだ。

・そこで賞を取れるレベルの映画にしようとは思っていた。

・30分くらいの長さにしよう。

・シナリオハンティングの予算はとても無かった。

・ぶっつけで撮影しにいく。

・シナリオではなく意図のみを書き出しスタートした。

・400字ほどの企画書を持って、アメリカ、フランス、ベトナム、ガーナ(アフリカ)の四カ国のオムニバスを撮影しに行った。

・南北問題

●白人が作った文化、社会、それによって苦しむ第三社会の対比。

・あまりキツくは出さずともなんらかの形で出るのではないか。

●予算問題が厳しかったので4カ国で40日間厳守でスタッフと四人旅。

・たまたま松本の発想で寺山修司の詩をコラージュしていた。

・寺山修司から許可をもらった。

・さらに「外国に行った事がないので一緒に行きたい」と言われた。

・寺山修司とも一緒に旅に行くことになった。

●アメリカはその時代ベトナム戦争中。

・黒人差別が露骨に残っている時代。

・そこらを切り口にしてアメリカとベトナム、ガーナ。

・ヨーロッパの経済発展に伴う空虚感を忍ばせるフランス。

・そういった意図でのこの4カ国。

●移動含めて一カ国10日。

・実際に撮影できる日にちは1カ国1週間。

・段取りはできないのでぶっつけで撮影していく。

●アメリカではハーレムにいく。

・当時かなり怖いところだったので、簡単に撮影は出来ない。

・事件が起きるのは夏というデータを取っていたので、事件があまりない冬にはなんとか撮られるのではないかと考えていた。

・現地で本屋を経営する日本人に案内をしてもらうつもりだったが急遽断られた。

・当時は現地の人がビビってしまうほどの状況だった。

・たまたまハーレムの中でアル中のお母さんを捕まえて強引に家まで押しかけて撮影。

●フランスの場合は、道で「こういった母親はいないか?」と聞いて回っていた。

●ベトナムは映像では三個目のシーンだが、最後に撮影した。

・ベトナムに入るには観光旅行の装いをしなければならない。

・アメリカ軍に申請をしようとしたら間に合わない為、世間知らずの若者たちが観光旅行をしながら撮影して入り込んで行っている装いを作ろうとした。

・そのために16mm(他は36mm)で行こうと考えた。

・ちょっとした金持ちのドラ息子だと思わせた。

・寺山修司は仕事で帰国しなきゃいけなかったのでデータや機材を託し、カバンに馬鹿げたお土産をたくさん詰めてベトナムへ行った。

・万一危険な状態になったら案内に従ってほしいと現地の案内人に言われた。

・メコンデルタに行った。

・昼は政府軍、夜はベトコン。

・ある時銃声が聞こえたら、自分たちへの威嚇だった。

・とりあえず捕まって永遠に田んぼを歩かされ、テントに連れてかれて尋問された。

・カメラが銃に見えたと言われた。

・戦場だと知らないで入ったといったらお前らはバカだと言われて強制送還された。

・バカを装って上手く騙したベトナム撮影。

・当時はベトナム戦争の最中だったので子供が死んで泣いている母親もいて深刻感が強かった。

●ガーナに映るときに気持ちを和ませてほしいと言われて最初は躊躇ったがクッションをいれた。

・ガーナでは解放、民主化が上手く進んでいた。

・将来へのビジョンが見えていてハーレムの空気とは対照的だった。

・ガーナの中での黒人の生活は精神的に豊かだった。

・オムニバスの最後に持ってくるのがいいとなった。

・野口英世は高熱病の件でガーナでは特別に扱われていて、それで日本人への対応も暖かかった。

・民族問題、宗教問題はアフリカの新しい矛盾としてなっていくことをこの頃は予想させなかった。

・紋様のデザインの感覚に驚いていたが何より驚いたのは商品自体の布がメイドインジャパンだった。

・アフリカの映像は映画のラストであり、持つ意味は大きい。

●海は母性。

・今この母子はどうしているのだろうかと思う。

●この映像は、普遍的な訴える力を持っている。

0 notes

Text

旅行記

写真めっちゃ多いのと一言シリーズです。言っておきますけどクソ長いですからね。今年のGW後半は法事で母と地元に帰還しました。実親は私の生まれ故郷を離れているためにもはや帰る家は無く、ほぼ旅行みたいなものなんですけど。

往路での初飯は空港のおにぎり屋さんみたいなとこでした。カフェインがダメな体質なので売店のお茶で唯一ノンカフェインのとうきび茶をセレクト。赤飯は結構好きです。

名も知らぬ飛行機を乗り合わせた方々。飛行機降りてからの長い通路、好きです。

モノレールか新幹線か、どっちかです。カーテンあるので多分後者。

10年とは行かないまでも7〜8年振りくらい。改装後は初なので懐かしいけど思い出よりも綺麗になってて笑いました。

初日の宿は、

ドーミーイン!人生初でしたが快適すぎて最高でした。一生住める。ゾンビ溢れる世紀末になったらドーミーインか映画館に避難したいです。

この向かいの建物なっっつ!ってなりました。入口地下のライブハウスとか1Fスタバとか、高校時代にお年玉持ってここでカバン買ったりとかしました。Tommy Hilfigerのボストンとか()エモくて死にました。

昔はここの通りにセブンなんてなかったと思うんですけどね。あと右側に大きい黒人の人が通行人に声かけてブランド品をぼったくり価格で売ってる店みたいなのがあったんですがここではなかったかもです。

単焦点での駅前。

広角での駅前。クソ田舎のくせに一丁前に流行りの格好した若者が沢山いてネットの普及と時代の流れを感じましたが歩き方やら声のボリュームやらのイキリ方があまりにも青臭くて「これぞ長野県民のクオリティだ」と実感すると同時に長野の嫌なところを再認識させられました。こんなとこに住んでたまるかって感じです。

この世で美味いビールのTOP3に入る志賀高原ビール。

美味い酒とでかいステーキにご機嫌になります。480gとかだった気がしますがこれ以上でかいサイズがなかったので致し方なく。1kgくらいは余裕です。

肉肉しくってよ〜。

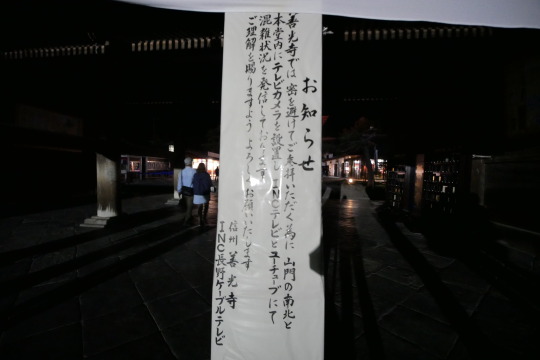

食後は観光がてらライトアップしてる善光寺へ。

さっきの棒みたいなのが貴重?だとかなんだとか。触れるようなので触っておきました。行列できててウケました。

お戒壇めぐりってのを小学生の時にやりましたね。何も見えない真っ暗な中で前歩く人の肩に手を置いて進み奥にある鐘みたいなの鳴らすんですよね。

ここぞとばかりにいろんな写真を撮ります。

Youtubeライブ配信は善光寺にまで。ケーブルテレビという呼称がエモ。

牛に引かれて何とやらの牛くんじゃないか!かぁいいねぇ。

仲見世通の赤ライト。

善光寺仕様のスタバ。他店よりほうじ茶系が美味そうという偏見。

目が逝ってる鳥。

風神だったべか。

じゃあこっちが雷神だべな。

この地域では有名な式場です。従兄弟の結婚式で来たことがあります。

チン......ライポくんね。

この水溜まってるやつ、よく分からないけど長野って感じ。

懐かしさ。

なんかカフェと併設した絵画の展示場だったかの入口。怖い。

ぞうのぞう。

門前町なのでこんな不思議な駐車ができるのです。長野って感じ。

食べたことは無いです。美味しそう。

知らないキャラです。

アッ!八十二銀行!八十二銀行じゃないか!元気だったか?お前の名前を見たり聞いたりすると長野って感じがして、すごく懐かしいよ。

これ好きな写真です。通りに花を飾るイベントみたいなのの前日だかだった��でお花がいっぱいありました。綺麗でした。ロマンチック。

Hana.

flower.

furawa-.

これも好きな写真です。

PCR検査場あって何だか笑いました。何でだろう。

旅行2日目の朝食バイキング。野沢菜おやきが懐かしすぎて良かったです。前夜の夜鳴きそばは写真撮ってないです。

朝食もそこそこに法事のためながでんへ。出発数十分前に早々に乗り込んだのでだーれもいやしません。

別に乗り物は好きでは無いのですが折角カメラあるし他に人いなかったのでチャンスとばかりに撮影。多くの人が利用するはずの場所に全く人がいないというシチュエーションは大好きです。

無人。

で、コレですよ!電車の開閉ボタン、懐かしすぎ。今の職場に新潟出身の人が居たんですけど(過去形)このボタンの話できてちょっと盛り上がりました。

ホーム。

ホーム逆サイド。これだけだと夜の外ホームに見えますね。

電車。人居たらこんなの撮ってません。興味もないですし。

法事終わり。寺の写真を勝手に撮るのは勿論よくないんですけど、ここ父の実家なもんで。親族ですから。

これ書いてる時に気づいたんですけど善光寺の水溜まってるやつは、これを想起させるから懐かしかったんですね。お墓参りの水汲むとこです。

新緑、って感じですね。よく晴れている。

上の従兄弟。野球選手のマエケンをもっと強面にした感じの副住職。子供は下の従兄弟の息子なので叔父と甥ですね。

除夜の鐘でついたことがあります。

父と息子の履き物。いい写真。

本堂への通り道。関係者しか入れない場所です。

「三つ葉葵」があるんですよ。

玄関の喫煙スペース。従兄弟がここでタバコを吸います。俗物。一緒にアメスピを吸った思い出が甦ります。

法事終了。2日目の宿はかつて高3の卒業までの半年を過ごし、以降は帰省先となった村へ。移動手段が母の職場の後輩であり、自分の高校の2個上の先輩であると判明した方に送ってもらいました。懐かしい道のドライブでした。

夕景ってなんでこんなに美しんでしょうかね。

これ美味いんですよ。

夕飯。旅館・民宿って感じでいいです。白米は美味いわ山菜は美味いわで良かったです。それ以外は普通。

温泉。誰も居ませんから...。

ここの温泉まんじゅう、死ぬほど美味いんですよ。村内にいっぱいまんじゅう売ってるんですけど自分はここが一番好きですね。

エモすぎる!ヤマザキショップ!村内唯一のコンビニですけど普通に閉まるんですよね。2016年頃に一時帰省してた時はここでモンスターとかおやつとか買ったな〜。タバコも買ったっけか。

かつての冬季五輪のキャラらしいですよ。

お気に入りショット。

3日目朝。

これはガチ近所。

山々。

綺麗な景色です。田舎は嫌いですがこういうの見ながら育ったのは良かったですよ。四方を見回せば山に囲まれてるの、安心します。

この朝の景色撮るために前日夜に確認したバス乗り場をあえてスルーして次の知ってる乗り場に行ったんですけどそのバス停が無くなってて「戻るほどの時間はないけど乗り遅れたら新幹線も乗れなくなる!」ってなってクソ焦りました。結局早足で先に進んでさらに次のバス停に到着できました。

駅前。学生時代の寂れた駅舎の面影はありません。時代は変わりますね。生きてる間にあと何回ここに来ることができるでしょうか。特段用事もないというのに。

ハイ!東京!渋谷からバスに乗りました。今回のお目当てのSleek Eliteさんに向かってます。ハードケースは往路の時に東京駅に預けてました。GWでクソ並んでる中で颯爽と荷物を預けてギターを回収した時の、行列からの視線と地震の中に湧き上がる爽快感といったら。エクボクロークいいですよ。

Sleek Eliteでの用事は10分も経たずすぐ終わってしまいました。中心部に戻るためにバスで、人生初の阿佐ヶ谷に着弾。スタバは写真撮るだけで寄ってはないです。今回の旅はスタバに縁があったな。

本日の宿は東京駅近くです。

僕はドーミーインのが好きでしたが、後で聞いたら同行した母はこっちが良かったとのことでした。

夕景。今回はずっと晴れててくれました。なんだったらこの日は25°とかまであったので暑かったです。スキューバ素材の黒の長袖なんか着ちゃってました。

本当は夜に長年会ってない友達と会う予定でしたがお仕事の都合で急遽キャンセルに。予定もアテもないままご飯を求めて外に出ました。

設定変えて同じ景色を撮影。大人になってから紫好きです。

何でこのタイミングで撮ったのかは分からない。

東京にはたっかいビルがいっぺあんな。

憧れ?の丸の内OLの波動を感じる......。

散歩中に見つけた路地。誰も居なくて最高でした。都会の路地って感じの路地っていいですよね。龍が如くとかでもそういう道好きでした。大阪だけど。

駅前の繁華街まで来てしまいました。ちょっとエッチなお店があって怖い人に声かけられないかとかドキドキしました。

高架下。

いっぱいご飯の店あったんですけどあまり惹かれず全スルーして散歩継続。路地があれば入っていくぅ!

移動しまくって室町テラスへ。ここ相棒16のロケ地かと思って写真撮ったんですけど東京スクエアガーデンてとこだったので勘違いでした。

彷徨った結果巡り合ったのはミニストップでした。人生初で��奮しました。いい散歩になったと思います。

マンゴーとバニラだったかな。東南アジア系の外国人さんがワンオペ店員で日本人の田舎者の自分にソフトクリームを作ってくれるという構図にTOKYOを感じました。

旅も終わります。13階の景色いいです。バカなので高いとこ好きです。

最終日の朝食は早めに空港へ行きブランチをば。

ホットケーキって言え!

そこそこおしゃれな店でしたが忙しそうな店員さんに「メープル追加でかけられませんか?」と尋ねてしまう愚かな私をどうかお許しください。ドバドバかけて最後は皿に残ったのを飲みたいくらいメープルシロップ好きなんですよ。ちなみにダメでしたね。

そんな旅でした。

0 notes

Photo

予讃線西部の宇和島から八幡浜へかけての峠越え。 N2000系特急宇和海はエンジン音も高らかに振子で車体を右へ左へ傾けながら駆け抜ける #前面展望 #逆流し #日本ツアーズ #旅に出よう日本を楽しもう #特急 #特急しおかぜ #jr四国 #キハ部 #8600系 #鉄道写真 #鉄道のある風景 #ニコン #東京カメラ部 #気動車 #気動車特急 #宇和海 #trb_express #railways_of_our_world #train_nerds #trains_worldwide #train #nikon #ig_railway #traingarally_ig #写真好きな人と繋がりたい #写真撮ってる人と繋がりたい #ファインダー越しの私の世界 #前面展望 #逆流し #日本ツアーズ #旅に出よう日本を楽しもう #特急 #特急しおかぜ #jr四国 #キハ部 #8600系 #鉄道写真 #鉄道のある風景 #ニコン #東京カメラ部 #気動車 #気動車特急 #しおかぜ #trb_express #railways_of_our_world #train_nerds #trains_worldwide #train #nikon #ig_railway #traingarally_ig #写真好きな人と繋がりたい #写真撮ってる人と繋がりたい #ファインダー越しの私の世界 (at Uwajima, Ehime) https://www.instagram.com/p/CeFXwwgvmVv/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#前面展望#逆流し#日本ツアーズ#旅に出よう日本を楽しもう#特急#特急しおかぜ#jr四国#キハ部#8600系#鉄道写真#鉄道のある風景#ニコン#東京カメラ部#気動車#気動車特急#宇和海#trb_express#railways_of_our_world#train_nerds#trains_worldwide#train#nikon#ig_railway#traingarally_ig#写真好きな人と繋がりたい#写真撮ってる人と繋がりたい#ファインダー越しの私の世界#しおかぜ

2 notes

·

View notes

Text

広島に帰省して来た高校時代の友人と一緒に

「四国カメラ部 第二回写真展」@shikokucameraclub #shikokucameraclub に伺って参りました。😊✨

素敵な作品の数々楽しませて頂き、持ち帰り可能なポストカード沢山頂きました。😁

前回は乗り鉄で行きましたが、今回は車🚙移動しましたので、展示作品��もある #父母ヶ浜 にも立ち寄ってみたく、会場の方に色々教えて頂いて行ってみる事にしました。🎵

@mitoyo_gram に天空の鏡のような写真が撮れる時間帯が掲載して有り、それからするとちょっとそれは厳しそうとの事でしたが、それらしいものが見れて、周囲も色んなお店があったりして賑わってる様子が見れてとても楽しかったです。✨✨✨

その後移動中にたまたま「銭形砂絵展望台」の案内看板が目に入り #銭形砂絵 初ナマで見れました。😉

最後の写真は道中の #与島パーキングエリア からの#瀬戸大橋🌉

今日も夕方手前まで良い天気に恵まれ、車内は暑い位でした。

帰省するなり遠出ドライブにお付き合い頂いた友人に感謝です。✨✨✨

#四国カメラ部 #写真展 #丸亀市 #マルタス #丸亀城 #panasonic #lumixtz95 #lumix #tz95 #フィルター加工あり #reflection #天空の鏡 #四国旅行 #四国の旅

instagram

1 note

·

View note

Text

SDC映画の部屋「キス&キル(2010)」

007に代表されるスパイ映画の定石のようなオープニングクレジット。タイトルは「KILLERS」。南仏の曲がりくねった海沿いの道路を赤いフェラーリが駈けていく。上空の衛星がフェラーリと、標的となるヘリコプターの画像を追い続ける。彼らの目的地はニース。ヘリコプターは沖合のクルーザーに着艦し、フェラーリを運転してきた若い男は港で車を降りると、クルーザーにカメラを向ける…ルケティック監督は「ラスベガスをぶっつぶせ!」でスリリングな描写を小粋に見せてくれたが、これも同じようにテンポの良いワクワクするオープニングになっている。

この後、画面は飛行機でニースに向かうジェン(キャサリン・ハイグル:「男と女の不都合な真実」)と両親のシークエンスへ。「失恋したばかりなのに、家族旅行に付き合ってくれて嬉しいよ」と話すジェンの無神経な父親は…おー!あの往年のテレビ番組「私立探偵マグナム」のトム・セレックではないか!鋭い眼光、厚い胸板、ダンディな口髭、四半世紀を過ぎても「男」って感じ。この時点で私的にこの映画はOKになってしまった。

さて、このあとはジェンと怪しげな若い男性スペンサーが恋に落ちて、結婚して、やがてスペンサーの過去が明らかになって銃撃戦と逃亡劇になって、とのお決まりの展開なのだが、某国家秘密機関の凄腕工作員だったスペンサーを組織に引き戻そうとする勢力と、排除しようとする勢力が、時と場所を選ばず襲撃を仕掛けてくる。スペンサーは気づいていなかったが、彼ら夫婦の周囲はプロの殺し屋たち(Killers!)で3年前から密かに固められていて、友人や同僚や隣人たちと思っていた人間がいきなり襲ってくる。かたやスペンサーも油断していたわけではなく、偽造パスポートやら銃器やらの備えに怠りなし(それほど用心深いなら、周囲の人間をもっと疑えよ!という突っ込みはなし)。かくてスイートホームやマイホームタウン・マイホームオフィスを舞台にバトルロイヤルが繰り広げられる様は、穿った見方をすれば現代のアメリカ社会が抱える底なしの不安と猜疑心をブラックコメディとして表現しているのかもしれない。でもそんな深読みはとりあえず脇に置いといて、引き締まった上半身を披露するアシュトン・カッチャーと豊かなバストを強調するキャサリン・ハイグルのラブコメディ(殺し屋から逃げている間にも二人はたわいもない夫婦喧嘩を続けている)を最後まで楽しむ方がこの映画には似合っている。多少の下ネタギャグと簡単に人が死ぬ展開に目をつぶれば、よくできたデート映画と思う。

そして何よりもトム・セレック!「マグナム」と言えば赤いフェラーリなので、冒頭のシーンから推察するに彼がただの父親役で終わることはないだろうと先読みをしてしまったが、その期待に十分応える名演技(?)だった。

1 note

·

View note

Text

絶望のパレード

魂がうわついている。まるで自分が自分でないみたいだ。ここしばらく意識は常に前方斜め下で、歩いているのは抜け殻か尻尾のようなものである。いつから、そしてなぜそのようになってしまったのだろうか。正月にかこつけて内省的になってみる。

昨年の初めに私家版詩集を刊行した。それまでに書き溜めた僅かな詩編を、2人の詩人と編集者、美術家とともに共著の形でまとめた。処女詩集にして全集のようなおもむきがあるけれども、自分としてはそれでよい。稲垣足穂風に言うなら、以降に自分が書くものはその注釈かバリエーションに過ぎ��いということだ。共著者と編集者が営業に奔走してくれ、関西の大型書店のみならず、関東の書店にも置いてもらうことができた。ありがたいことに帯には人類学者の金子遊氏が一文を寄せてくださった。個人的には、自分の高校時代からの読書遍歴を決定づけた恵文社一乗寺店に置いてもらえたこと、そしてそこで一度品切れになったことが大変嬉しかった。これで一地方のマイナーポエットになることができたという感じがある。それ以上は望まないが、この営みは細々と続けていくつもりだ。

詩集に関するあれこれが落ち着いてからは、英語の学習に明け暮れた。一昨年は仕事で繁忙を極めており、勉強どころか読書も満足にできなかったため、それを取り戻すように必死にやった。おかげで昨年度中の目標としていた点数を一発で大きく上回ることができ、すぐに違う分野へ手を出した。次はフランス語であった。気合を入れて5000円もする参考書を買い、基礎からやり直していった。ところがその参考書、誤植があまりにも多く、解説も非常に不親切で、ページをめくるのが億劫になり早々にやる気を失ってしまった。なんとも情けない話である。新しい参考書を買う気もなくなり、漢字の勉強へシフトしたところ、こちらはうまくいった。徐々に、平日はカフェで、週末は図書館で勉強するスタイルが出来上がっていった。その間も読書は続け、昨年で40~50冊程度は読むことができた。

秋ごろには面白い出会いがあった。実存的な不安が高まったこともあり、有休を取って哲学の道を散歩していたところ、海外からの観光客に、掛かっている看板の意味を聞かれた。訛りのある英語だったため、フランス人ですか? と問うと、そうだとの答え。自分がわずかばかりフランス語が話せるとわかって意気投合し、3日間観光ガイドのようなことをした。彼の名はムッシュー・F、ひとりで日本にバカンスに来て、東京でラグビーの試合を見たりしたとのこと。七十を超える高齢だが、つい最近まで自分もラグビーをしていたと話すエネルギッシュな人物で、全く年齢を感じさせない。パリで会社を営んでいるそうで、これが私の家だと言って見せられたのは、湖畔に浮かぶ大邸宅の写真であった。週末には森を散歩したり、湖にモーターボートを浮かべたり、馬に乗ったりしているよと言う。もちろんそれらは全て私有(森や湖でさえ!)、モノホンの大金持ちである。京都では一緒にカフェに行ったり、大文字に登ったり、うどんをご馳走したり、孫用の柔道着を探したり、旅行の手配を手伝ったりした。是非フランスにおいでと言い残し、彼は去った。それから今でも連絡を取り合っている。実に50歳差の友人ができた。

かつて自分は、日本で日々を平穏に過ごしながらたまに外国語を話す生活を望んでいたが、今になって少しばかり叶っていることに気が付いた。仕事ではしばしば英語を使う。ただ、本音を言えば、金子光晴のように海外を旅して回りたい。学生時代に思い描いていた生活はと言えば、高等遊民か世界放浪者であった。金子は詩の中で「僕は少年の頃/学校に反対だった。/僕は、いままた/働くことに反対だ。」と言った。人間は何からも自由なのである。自分も「成績」や「評価」、「管理」などには絶対に反対である。人に指示され、その目を気にして送る生活など耐えられない......。ところが、じっさいの自分には構造の外へ飛び出す勇気がない。そもそも自分は道の外から生のスタ-トを切ったのだ。そこから正道に戻るだけで精いっぱいだった。血の鉄鎖に引きずられながらもなんとか空転を繰り返した結果、保守的な思想が全身に染みついてしまった。今はなすすべもないまま泣く泣くレールの上を鈍行で走っている。窓からは、空中を並走するもうひとりの自分が見える。全てに背を向けて純粋な精神の飛翔を楽しむ自分の姿が。金子の詩友・吉田一穂は「遂にコスモポリタンとは、永生救はれざる追放者である」と言った。世界は狭量だ。自分にとっては、シュマン・ド・フィロゾフもアヴェニュ・デ・シャンゼリゼも等価である。どうにか国や所属を超越したいと強く思う。やはり勉強をし直さねばならない。

自分の様子がおかしくなったのは10月頃からだ。一昨年度に忙殺されたせいで少なからず人間の心を失った自分は、仕事における虚脱感に苛まれていた。家における問題もあり、また昨年度新たに来た上司とは全くウマが合わず、フラストレーションも募っていた。そもそもが5年で5人も上司が変わるという異常な環境である。自分はよく耐えてきたと思う。働くことが馬鹿馬鹿しくなり、ぼーっとする時間が多くなる。そんな中、自分はある大きなミスをしでかしてしまった。それは実際大した問題ではない、誰にでも起こりうることだった。尻ぬぐいは上司とともに行うこととなった。しかし、そのミスのせいでかなり落ち込んでしまい、さらに事後対応や予防策の打ち出し方が虫唾が走るほど不快なものであったため、自分は深く考え込むこととなった。さらにそこで追い打ちのごとく転勤が告げられたため、自分はついに心身に不調をきたしてしまった。抑鬱、不眠、吐き気、緊張性頭痛、離人感、悲壮感、食欲不振……全ての事物から逃げ出したくなる衝動に眩暈がする。ある日職場で人と話している時に、どうにもうまく言葉が出てこなくなったため、何日か休む羽目になった。初めて心療内科を受診し薬をもらった。一日中涙が止まらなかった。その頃の記憶はあまりない。日々、ふわふわと悲しみのなかを漂っていたように思う。ただ、話を聞いてくれる周りの人々の存在はかなりありがたく、ひとりの人間の精神の危機を救おうとしてくれる数多の優しさに驚かされた。転勤の話は自分の現況を述べたところひとまず流れた。その際、上役が放った言葉が忘れられない。「私は今までどこに転勤しても良いという気持ちで仕事をしてきましたけどね」。他人の精神をいたずらに脅かすその無神経さに呆れて物が言えなかった。薬の服用を続け、1ヶ月半ほどかけて不調はゆるやかに回復したが、自分が何もできずに失った貴重な期間を返して欲しいと強く思う。仕事に対する考え方は世代間でもはや断絶していると言ってもよいだろう。

労働を称揚する一部の風潮が嫌いだ。仕事をしている自分は情けない。それにしがみついてしか生きられないという点において。システムに進んで身を捧げる人間の思考は停止している。彼らは堂々と「世の中」を語り始め、他人にそれを強制する。奴隷であることの冷たい喜びに彼らの身体は貫かれている。何にも興味を持てなかった大多数の人間が、20代前半に忽然と現れる組織に誘拐され、奇妙にも組織の事業であるところの搾取に加担・協力までしてしまう。それは集団的なストックホルム症候群とでも言うべきではないか。社会全体へのカウンセリングが必要だ。尤も、使命感を持って仕事に臨む一部の奇特な人々のことは尊敬している。生きる目的と収入が合致しさえすれば、自分も進んでそうなろう。だが自分は、「社会とはそういうもの」だという諦念には心の底から反抗したい。組織とは心を持たない奇形の怪物だ。怪物は人間の心の欠陥から生まれる。ただ怪物のおかげで我々は生きられる。それをなだめすかしておまんまを頂戴しようという小汚い算段に、虚しさを深める日々。人間的であろうとする以上、この虚しさを忘れてはいけない。

どうしようもない事実だが、労働によって人の心は荒む。労働は労働でしかない。肉体を動かすことによる健康維持という面を除けば、それ自体、自己にとっては無益なものだ。勤労意欲のない文学青年たちはいかなる生存戦略を以て生活に挑んでいるのか。彼らの洞窟を訪ねて回りたいと思う。現代には、彼らのように社会と内面世界を対立させたまま働き消耗する人々がいる。ある経営者がその現象を「ロキノン症候群」と呼んでいた。芸術に一度でもハマったことがあるような人々がそうなのだという。しかし彼らも納得はいかないながら、どこかで折り合いをつけて頑張っているはずだ。自分は彼らに一方的な連帯感を覚える。来る亡命に向けて、励まし合っているような気さえするのだ。世間様はきっと我々を馬鹿者だと罵るだろう。「なんとでもいはしておけ/なんとでもおもはしておけ」と、山村暮鳥の強い声が聞こえる。目に見えるものだけを信じるのもいいが、それを周りに強いてはならない。我々は今、ようやく開けてきた時代を生きている。だが認識は未だ模糊としている。完全な精神が保証される世界からすると、まだまだ古い時代なのだ。人間の姿を見失いがちな現代に対して言えるのはただ一つ、みんなで一緒に幸せになろう、ということだけだ。

さて、年末に3日間の有休をぶち込んだので年末年始は12連休となった。天六で寿司を食べ、友人宅に入り浸ってジャークチキンをむさぼった。ポルトガル料理に舌鼓を打ち、サイゼリヤで豪遊した。特に予定を立てずに、ひたすら酒とコーヒーを鯨飲する毎日であった。心身の不調はマシになったものの、不運が続き、人と会わなければどん底に落ちると思った。それはまるで自分という神輿を中心にした絶望のパレードのようだった。

休みの初日、ふと思い立ち、生き別れた父親の所在を探るべく、戸籍を請求してみた。私は父親の顔も名前も知らなかった。さほど興味がなかったというのもあるが、これまで家族に問うても曖昧な答えしか返ってこなかったのだ。働き出してからしばらくして、親戚から聞いたのは、父親は母親と同じく耳が聞こえなかったこと、暴力をふるう人間であったことの二つだけだ。養育費が払われることはなかったともどこかで聞いたような気もする。いずれにせよクズのような人間であったことは疑いようもない。生まれてから会った記憶もなく、不在が当たり前の環境で育ったため、会いたいと思ったことはほとんどない。ただ、自分の身体の半分が知らない人間の血によって構成されていることに何とも言えない気持ち悪さを覚えていた。というのも、顔は母親似だと言われるが、色覚異常の遺伝子は父親から受け継いだものであり、おかげで少年はある夢を断念せざるを得なくなったからだ。その「不可視の色」を意識するたび、自分の身の内には不在の存在がかえって色濃く反映された。違和感は自分が年を重ねるごとに増してゆくような気がした。そのため、せめて名前と消息だけでも知っておこうと思い、今回ようやく役所に出向いたのだ。職員に尋ねたところ丁寧に教えてもらえた。自分の戸籍から遡れば簡単に辿ることができる。しばらくして数枚の紙きれが手渡された。そこには聞きなれない苗字が書かれてあった。そして、案外近くにひとりで住んでいることがわかった。ふーん。何か虚しさを覚えた。自分は何がしたかったの��。カメラを持って突撃でもすれば面白いのかもしれない。ネットで調べてみると同じ名前の者が自己破産者リストに載っていた。そうかもしれないし、そうではないかもしれない。結局自分には関係のないことだ。じっさいこの文章を書いている今、父親の下の名前をまったく忘れてしまっている。思い出そうとしても思い出せないのだ。

旅行前日の夜中に家の鍵をなくした。普段ほとんど物をなくさないのでかなり焦った。約4㎞の距離を3往復し、交番に駆け込むも見つからず。最後に寄ったコンビニの駐車場を這うように探し回ったところ、思いがけない場所で発見し安堵した。寒くて死ぬかと思った。自分は落とし物を探す能力には自信がある。物をなくさない、などと言いながらイヤホンのイヤーピースはこれまでに3度落としたことがある。しかし、その都度血眼になって道端から救出してきたのだ。今回見つからなかったら自分はどんなに落ち込んでいただろう。2時間も無駄にしてしまったが、とにかく良かった。もうお洒落を気取ったカラビナは使わない。

中学時代の友人3名と有馬温泉に行った。ここ数年、年末の旅行は恒例行事となっている。とはいえこの4人で遊ぶために集まるのはおよそ10年ぶりだ。有馬は京都から車でおよそ1時間半。温泉街は観光客でごった返している。外国人も多い。昼飯にカレーを食べ、しばしぶらつく。細く入り組んだ坂道が続く。公園には赤く錆びついた蛇口があった。飲用可能な鉄泉だったが、衝撃的な味に顔がゆがむ。血だ。その後、目当ての温泉旅館に行くも臨時休業であった。どこの湯も混雑しており、20分待ちがザラだった。日帰り湯の看板が出ていないホテルにダメもとで聞いてみると、幸運にも入れるとの答え。客もほとんどおらず、金泉をこころゆくまで楽しめた。歩き途中、炭酸せんべいを土産に買う。特徴のない普通のせんべいだ。ここで一旦宿に戻って車を置き、再びタクシーで温泉街へ。鉄板焼き屋でお好み焼きを食べ、銀泉に入る。顔がツルツルになった。宿はそこからかなり離れた山裾にある合宿所のようなところだった。嫌がるタクシーに乗り込み、外灯のない急坂を登る。受付には緩い感じのおじさんがいて、懐かしさを覚える。鍵を受け取り、宿泊棟へ。一棟貸しなので騒ぎ放題だ。大量に仕入れた酒とつまみと思い出話で深夜までウノに耽った。翌朝気が付いたのは隣の棟の声が意外とよく聞こえるということだ。大声、というか爆音で昔の先生のモノマネやらツッコミやらを繰り返していた我々の醜態は筒抜けになっていたようだ。棟を出る時に同年代くらいの若者と鉢合わせてかなり気まずかった。ここにお詫び申し上げる。この日は朝から中華街へと移動し、料理を食らった。鰆の酒粕餡かけという聞きなれない一皿がめっぽう美味かった。バリスタのいるコーヒー屋でエスプレッソを飲み、だらだら歩いて旅行は終了。京都に着いてからなぜか3時間ほどドライブし、大盛の鴨南蛮そばを腹に入れてから解散となった。

大晦日は友人宅で蕎麦をご馳走になってから鐘を撞きに行き、深夜まで運行している阪急で松尾大社へ。地元の兄ちゃんが多い印象。社殿がコンパクトにまとまっていて良かった。おみくじは末吉だった。年明け早々、以前付き合っていた人が結婚したことを人づてに聞く。めでたい気持ち半分、複雑な気持ち半分。元日は高校時代の友人3人と四条で酒を飲むだけに留まる。2日は友人らと蹴上の日向大神宮へ。「大」と名づくが割合小さい。社殿の奥には天の岩屋を模したと思しき巨大な岩をL字型にくりぬいた洞窟があり、潜り抜けることができる。いつ作られたものかは不明だそう。暗闇を抜けて日の光を再び浴びる時、不思議にもスッキリとした感覚になる。ここでもおみくじは小吉だった。その後は下鴨神社の露店を物色し、ケバブとヤンニョムチーズチキンなる悪魔のような食べ物に枡酒で乾杯。旧友と合流し、深夜まで酒を飲み、コーヒーで〆。怒涛のアルコール摂取はここで一旦落ち着いた。

3日、昼に起きる。夕方ごろ喫茶店に行くもぼんやりして何もできず。3時間で本のページを3回めくったのみ。その帰りがけに初めて交通事故を起こした。自分は自転車に乗っていたが、考え事ごとをしていたかそれとも何も考えていなかったか、赤信号の灯る横断歩道の真ん中で車に真横からはねられて、初めて意識が戻った。即座に状況を理解し、平謝りする。非常に幸運なことに怪我も物損もなく、さらには運転手が気遣ってくれたおかげで大事には至らず、事故処理のみしてその場を後にした。自分はあまりにぼーっとしすぎていたのだ。赤信号はおろか、横断歩道があることさえも気づいていなかった。完全にこちらが悪い。ただ、こんなことを言ってはヒンシュクを買うだろうが、何か自分のせいではないような気もした。昔、轢かれた���とのある友人が、「車は鉄の塊、人なんて無力」と言っていた。生と死は笑えるほどに近い。車の同乗者には、生きててよかったなぁ! と半ば怒った口調で言われた。果たしてそうなのか。苦しんで生きるか、知らぬ間に死ぬか、どちらが良いのか。よくわからない頭のまま先輩の家に遊びに行き、帰ってからおみくじを捨てた。馬鹿にもほどがある。

“WWⅢ”がツイッターのトレンド入りした日に、リニューアルしたみなみ会館で映画「AKIRA」を見た。第三次世界大戦で荒廃・復興した2020年のネオ東京が舞台である。東京オリンピックの開催まで予言されていて瞠目する。作画の緻密さと色彩の美麗さ、展開のスピードが尋常ではなく、見るドラッグのようであった。見に来ていたのは意外にも20代の若者が多かった。なぜか終了30分前に入ってきた女性3人組もいた。目がぐるぐる回って、もう何が何か訳がわからなかった。溢れそうな鍋に蓋をしたところ、その蓋の上から具が降ってきた。そんな脳内で、世界の終わりというよりは、自分の終わりという感じだった。翌日から仕事だったが、変に興奮して夜中まで寝付くことができなかった。

2 notes

·

View notes

Link

TEDにて

ピーター・ワインストック: 手術の安全性を高める本物のような3Dシミュレーター

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

緊急ケア医師であるピーター・ワインストックが、危険な手術を事前にリハーサルなどの練習をするために手術チームがハリウッドの特殊エフェクトや3Dプリンティング技術を使って、まるで、本物のような患者の複製を作る様子を紹介します。

「数時間前に出力しつつ2度(模擬)手術を行い、リアルに切るのは1度だけ。」このトークで手術の未来を垣間見ましょう。 (模型ですが刺激的な映像の部分があります)

このシュミレーターが実現した後、私がボストン小児病院のICUで家族に話す説明の内容はすっかり変わりました!!

こんな会話を想像してみてください。「私たちは、ICUで頻繁にこの病気の症例を処置します。お子さんに行うような手術を数多くした。それだけでなく「あなたのお子さんの手術」に慣れているんです。2時間前に10回も手術したので、これからの本番にも万全の準備ができていますよ」と!!

これから手術を受ける皆様、いかがでしょうか?

新たな治療技術があり、それが、医師や看護師の手に渡れば、子ども、大人、あらゆる年齢の患者たちの治療アウトカムを改善し、疼痛や苦しみ。手術室で過ごす時間。そして、麻酔時間を減らし、治療は最高の効果を生み、治療をすれば、その分だけ患者は良くなる。

それに加えて副作用がなく、あらゆる場所で処置できる。そんなものがあったらどうでしょう。ボストン小児病院のICUで働く救急医にするとこれはゲームチェンジャーです。

その技術とは、まるで本番のような手術のリハーサルです。本番のようなリハーサルが。治療シミュレーションを通じて行われます。

症例を通して、この奮闘の様子をご紹介し、この技術が医療の質を高めるだけでなく、医療にとって必須だという理由をご説明しましょう。これは生まれたての女の子です。私たちは、生まれて最初の日を「生後0日目」と言いますが、この子が生まれるとすぐ全身状態が悪化しているのに気づきました。心拍が早まり血圧が下がり、赤ちゃんの呼吸はとても速く、その理由は胸部レントゲンに表れていました。

これはベビーグラムと言う新生児の全身のレントゲン撮影です。上方は、心臓と肺があるべきところです。下方には腹部が見えますが、ここには腸があるべき場所です。透明な部分が赤ちゃんの胸部、向かって右側へ侵入しているのが見えると思いますが、これらは間違った場所にある腸です。それが、肺を圧迫し、この哀れな赤ちゃんの呼吸を困難にしていました。

これを解決するためには、この子をすぐに手術室へ運び、腹部に腸を戻し肺の圧迫を解決し、再び呼吸できるようにすることが必要です。でも、彼女が手術室へ入る前に一旦私たちのICUへ連れてこられます。私は外科手術チームと働いています。そ��子を取り囲み、人工心肺装置につなぎ

そして、まず麻酔をかけ首にごく小さな切開を加え、そこから大血管へカテーテルを通し、この大血管はボールペンの芯ほどの太さです。そして、血液を体内からとり出し 機械を通して血液に酸素が加えられそれが体内に戻されます。この子の命を救い手術室へ安全に運びます。

でも問題があります。

こうした疾患。先天性横隔膜ヘルニアというのは横隔膜に空いた穴から内臓が胸腔内に脱出するのですが稀だということです。世界で最高の技術を持つ外科医でも完全に手技が熟練するために必要な数の手術の機会に恵まれるのは困難です。この症例は稀なのです。稀少な症例をどうやってありふれたものにできるでしょう?

もうひとつの問題は、現行の医療制度で臨床訓練を20年やってきましたが、現行のトレーニングモデルは、徒弟(技術見習い)制度といい数世紀の間使われてきたものですが、手術を一度だか数回見学した後その手術を実地で行います。

次には、次世代の医師に教えるというものです。このモデルでは言うまでもなく、私たちは治療すべき患者を練習台にしています。これは、基本人権上、問題です。もっとましなアプローチがあるはずです。医学の世界は高い危険を伴うのに、本番に備え練習をしない最後の業界と言えるかもしれません。

革新的な治療シミュレーションを使ったより良い方法をご紹介したいと思います。

まず、私たちはこのような方法を何十年も使ってきた危険を伴う業務を行う他の業界を訪ねました。

原子力発電所です。ここでは、想定外の事態が起こった際の訓練をシナリオに基づいて定期的に行います。

私たちに身近な航空業界では、私たちは安心して飛行機に乗れますが、それもパイロットやクルーがこのようなシミュレーターで訓練を積み緊急事態のシナリオで経験を重ね、万が一そんなことが起こったとしても、最悪の事態に備えているという安心感があるからです。

実際、航空業界は、飛行機の胴体丸ごとをシミュレーション環境にしてしまいました。チームの息が合うことが、重要だったからです。これは脱出ドリルシミュレーターで、もし、その「極めて稀な事態」が起こるようなことがあっても彼らは即座に対応する準備ができています。

そして、いろいろな面で衝撃的だったのが文字通り大きなお金が関わるスポーツ業界です。

野球チームの選手たちの練習風景を想像してください。これは素晴らしく進んだトレーニングモデルだと思います。彼らは、まず春季キャンプへ出かけます。春季キャンプへ行き野球におけるシミュレーターのようなものです。実際の球場ではなくシミュレーションでプレシーズンマッチの練習をします。

シーズン中にフィールドでゲーム開始の前にまず何をすると思いますか?バッティングケージで何時間もバッティング練習をして様々なボールを打ち、筋肉がほぐれるまで十分に練習して本番に備えます。

ここからが最も興味深い部分です。スポーツ観戦をする方なら見たことがあるでしょう。打者がバッターボックスに入り、ピッチャーも投球準備ができました。投球の直前には打者は何をするでしょう?ボックスから踏み出しまずスイングします。必ずその順番です。

私たちがどのようにこんな訓練の場を医学の世界で作っているのかをお話しします。

ボストン小児病院で私たちは患者を治療する前のバッティングケージを作っています。最近の例でお話しすると頭部が大きくなり続ける4歳児の症例ですが、その結果。神経系などの発達に遅れが起こります。これを引き起こしていたのは水頭症と呼ばれる疾患です。

神経外科学を簡単に説明すると、まず脳がありそれを包む頭蓋骨があります。脳と頭蓋骨の間にあるのは、脳脊髄液。あるいは、髄液と呼ばれ衝撃を吸収します。あなたの頭の中では脳脊髄液が脳を包み、脳と頭蓋の間を満たしています。脳のある部位で生産され、それが回流しそれが再吸収されます。

この見事な流れは私たち皆に起こります。しかし、不幸にも交通渋滞のようにこの流れが滞ってしまう子どもがいて滞留した髄液が、脳を圧迫し脳の成長を阻害します。その結果、子どもは神経系発達指標に後れを生じます。これは非常に厄介な小児の疾患で手術で治療します。

従来の手術法は、頭蓋骨の1部を切り取り、この液体を排出しそこに排出管を取り付けて、さらに、排出された髄液が体内に戻るようにします。大手術ですが、良いニュースは神経外科技術の向上でこの手術では侵襲の低いアプローチが可能になっています。

小さなピンホールを作ってカメラを挿入し、脳の深層部まで導いて小さな穴を被膜に開け髄液を排出します。まるでシンクが排水するように、突然、脳は圧力から解放され本来の大きさに戻ります。私たちはその子を穴1つで治療した訳です。

しかし、問題があります。水頭症は比較的珍しい疾患でこの内視鏡を正しい場所に持っていくトレーニングはありませんでした。でも、外科医たちは創造性を駆使し、彼らはトレーニングモデルを選びました。これが今のトレーニングモデルで。

本当ですよ。この赤ピーマンはハリウッドの特殊効果ではなく本物の赤ピーマンです。医師はこの中に内視鏡を差し込み「種除去手術」をするのです。

この内視鏡と小さなピンセットを使い種を取り出します。原始的な方法ですが、これが手術の技を身につけるための方法です。それから医師たちは徒弟制度に戻り、多くの手術例を見て学び、手術し、それをまた教え、患者と出会うチャンスを待つだけです。

しかし、もっと良い方法があります。

私たちは、子どもをモデルに複製を作り、外科医や手術チームがあらゆる重要な場面のリハーサルをできるようにしました。これをご覧ください。私のチーム。シミュレーター・プログラム。SIMエンジニアリング部門で素晴らしいスタッフで構成されています。

彼らは、機械工学技術者、イラストレーターたち、CTスキャンやMRIから得た1次データをデジタル情報化し、アニメーションにして子供の臓器の通りの配置に組み立て、手術の必要に応じて体表のスキャンが行われ重ねられます。そのデジタルデータを取り、この最先端の3D印刷デバイスでアウトプットし、子どもの臓器をミクロンレベルまで本物そっくりに印刷することができます。

このように、この子の頭蓋は手術の数時間前に印刷されます。

これを実現する手助けをしてくれたのは、西海岸は、カリフォルニア州。ハリウッドの友人たち。彼らは現実を再現する技術に長けている技術者たちです。私たちにとって大きな跳躍ではありませんでした。この分野に踏み込んでいくと自分たちは映画製作と同じことをやっているのだとわかりました。

映画を作っているんです。ちょっと違うのは、俳優たちではなく、本物の医者や看護師が出演することです。これらはカリフォルニア州ハリウッドのFractured FX社の友人たちによる画像です。エミー賞を受賞した特殊効果技術の会社。ジャスティン・ラレイとチームでこれは患者ではありませんよ。

彼らの優れた仕事を見て、彼らと協力し、互いの専門を融合させるため彼らをボストン小児病院へ招いたり、我々がハリウッドへ赴いたりしてシミュレーター開発のため意見を交換しました。

これからお見せするのはこの子の複製です。髪の一本一本まで再現されています。これも同じ子の複製です。気分悪くなられたら申し訳ありませんが、これは手術をする予定の子供を再現しシミュレートしたものです。これが先ほどの被膜でこの子の脳の中にあります。

今からお見せするのは、本物の患者とシミュレーションです。小さな内視鏡カメラが入っていくのがここに見えますね。この被膜に小さな穴を開け液体が出るようにします。ここでどちらが本物でしょう?なんていうクイズを出すつもりはありません。右がシミュレーターです。

外科医たちは、トレーニング環境を用意しこうした手術を何度でも練習できます。慣れて安心できるまで。そうした練習を経た後でのみ、子どもを手術室へ運びます。それだけでなく、ここでの重要なステップは技術そのものだけでなく、その技術を担当チームとの連携にうまく組み込むことです。

F1の例を見てみましょう。

テクニシャンがタイヤを交換しています。この車で何度も繰り返し作業し、それは即座にチーム・トレーニングに採り入れられ、チームが一丸となってタイヤ交換を行い車をレーストラックに送り出します。

私たちは医療にそれを取り入れました。これは手術のシミュレーションです。お話ししたシミュレーターをボストン小児病院の手術室に持ち込み、当院の手術チームが本物の手術の前にシミュレーション手術をしています。

2度の手術を行いますが切るのは1度だけ。

本当に驚きです。この次のステップが重要なのですが、チームは部屋から出るとすぐに振り返りを行います。リーンやシックスシグマと同じテクニックを使い、彼らを集め何がうまくいったか。そして、もっと大切なことですが、何がうまくいかなかったか。どうやってそれを修正するかを話します。

そして、手術室に戻り繰り返すのです。最も必要な時にバッティング練習ができるんです。

さあこの症例に戻りましょう。同じ子ですがボストン小児病院で、この子がどんなケアを受けるかをご説明しましょう。この子は午前3時に生まれました。午前2時には私たちチームは集まり、スキャンや画像からデータを得た臓器を複製し、いわゆるバーチャル・ベッドサイド環境を作り出しました。

シミュレーテッド・ベッドサイドを数時間後にはこの子を実際に手術するチームにその手順を行ってもらいます。ごらんください。複製にメスを入れているところです。赤ちゃんはまだ生まれていません。

どうですか?

私がボストン小児病院のICUで家族に話す説明の内容はすっかり変わりました。

こんな会話を想像してみてください「私たちは、ICUで頻繁にこの病気の症例を処置します。お子さんに行うような手術を数多くした。それだけでなく「あなたのお子さんの手術」に慣れているんです。2時間前に、10回も手術したので、これからの本番にも万全の準備ができていますよ」

この新しい医療技術とは、本番に備えて練習ができる極めてリアルなリハーサルです。

ありがとうございました。

しかし、日本では生物学や先端医療、iPS細胞などの再生医療以外は現状維持の方がいいかもしれません。

なお、ビックデータは教育や医療に限定してなら、多少は有効かもしれません。それ以外は、日本の場合、プライバシーの侵害です。

通信の秘匿性とプライバシーの侵害対策として、匿名化処理の強化と強力な暗号化は絶対必要です!

さらに、オープンデータは、特定のデータが、一切の著作権、特許などの制御メカニズムの制限なしで、全ての人が

望むように再利用・再配布できるような形で、商用・非商用問わず、二次利用の形で入手できるべきであるというもの。

主な種類では、地図、遺伝子、さまざまな化合物、数学の数式や自然科学の数式、医療のデータやバイオテクノロジー

サイエンスや生物などのテキスト以外の素材が考えられます。

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

(個人的なアイデア)

宇宙空間にも活用できれば、月面や宇宙空間のロボットを自宅からゲームのように操作するだけで賃金がもらえるような、一神教での労働の概念が変わるかもしれません。

日本では、医療関係は、法律で個人情報の秘匿を義務化されてますが•••

国内法人大手NTTドコモは、本人の許可なく無断でスマートフォンの通信データを警察機関に横流しをしてる!

GAFAのように対策しない違法な法人?まさか、他にも?独占禁止法や法律を強化する?デフレスパイラル予防。このような国内大企業、中堅法人も危険。傲慢。

日本国憲法に違反しているので、アメリカのカリフォルニアやヨーロッパのGDPRのようにデータ削除の権利行使。

他に、再分配するデータ配当金を構築してからでないと基本的人権侵害になるため集団訴訟を国民は起こすべきだ。

税の公平性は、よく言われるが、時代が変わり一極集中しやすく不公平が生じてるなら産業別に税率を上昇させてバランスよくすればいい?

特に、IT産業などは、独占化しやすいから別枠で高税率にして、ベーシックインカム用に再分配システム構築できないなら独占禁止法強化。

自動的にディープフェイクをリアルタイムの別レイヤーで、防犯カメラの人物に重ね録画していくことで、写る本人の許諾が無いと外せないようなアルゴリズムを強力に防犯カメラの機能を追加していく。

防犯カメラのデータを所有者の意図しない所で警察機関他に無断悪用されない抑止力にもなります。

防犯カメラのデータを所有者の意図しない所で警察機関他に無断悪用されない抑止力にもなります。

防犯カメラのデータを所有者の意図しない所で警察機関他に無断悪用されない抑止力にもなります。

マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告しいさめています

サミット警備時、死者数が微小なのにテロ対策と称し厳戒態勢!

経済活動を制限した時に、警視庁職権濫用してたが、死者数が甚大な新型コロナに予算増やした?

警察権力悪用!

庶民弱者に圧力やめさせないの?

オリンピック前にも圧力あったから予算削除しろ傲慢警察!

さらに・・・

勝手に警察が拡大解釈してしまうと・・・

こんな恐ろしいことが・・・

日本の警察は、2020年3月から防犯カメラやSNSの画像を顔認証システムで本人の許可なく照合していた!

憲法に完全違反!即刻停止措置をみんなで要求せよ。

日本の警察の悪用が酷いので、EUに合わせてストーカーアルゴリズムを規制しろ!

2021年に、EU、警察への初のAI規制案!公共空間の顔認証「原則禁止」

EUのAI規制は、リスクを四段階に分類制限!

前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。

禁止項目は、行動や人格的特性に基づき警察や政府が弱者個人の信頼性をスコア化や法執行を目的とする公共空間での顔認識を含む生体認証。

人間の行動、意思決定、または意見を有害な方向へ操るために設計されたAIシステム(ダークパターン設計のUIなど)も禁止対象にしている。

禁止対象の根拠は「人工知能が、特別に有害な新たな操作的、中毒的、社会統制的、および、無差別な監視プラクティスを生みかねないことは、一般に認知されるべきことである」

「これらのプラクティスは、人間の尊厳、自由、民主主義、法の支配、そして、基本的人権の尊重を重視する基準と矛盾しており、禁止されるべきである」

具体的には、人とやり取りをする目的で使用されるAIシステム(ボイスAI、チャットボットなど)

さらには、画像、オーディオ、または動画コンテンツを生成または操作する目的で使用されるAIシステム(ディープフェイク)について「透明性確保のための調和的な規定」を提案している。

高リスク項目は、法人の採用活動での利用など違反は刑事罰の罰金を売上高にかける。

など。他、多数で警察の規制を強化しています。

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

Game On | Oculus Quest Content Preview

アレックス・キップマン:HoloLensホログラム時代の未来にあるもの

キャサリン・モーア:外科の過去、現在とロボットのある未来

ニコライ・ベグ:極めて危険な一瞬を回避できる手術器具

フランツ・フロイデンタール: 手術せずに心臓疾患を治す方法

ナディーン・ハッシャシュ=ハラーム: 拡張現実が変える手術の未来

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#ピーター#ワインストック#手術#3D#Printer#プリンター#外科#ロボット#医者#エフェクト#メーカー#HoloLens#AR#VR#生命#人工#知能#F1#臓器#血管#赤ん坊#胎児#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

1 note

·

View note

Photo

#tani1gan #tani1gankouchi #高知県 #高知市 #五台山展望台 #令和最初の初日の出 #初日の出 #令和二年元旦 #庚子元旦 #setouchigram93 #setouchitrip #四国カメラ部 #shikokutrip #cityspride #Kouchi ただ今高知市内ぶらりなう。 ただ今日の深夜に移動したので、ほぼ寝てないので、仮眠中。 残りは高知城のチームラボを見て、帰ります。 写真は今朝の初日の出。 ホントは桂浜に行きたかったが、満車で誘導員に、ほか行け。言われました。その時点で前に一台、後ろに100は超える車の台数がいましたが、はてまぁ誘導員大変でしたでしょうね。 しかし、インスタで知ったこの場所は、もし何かがあれば…と思って考えていたところ。速攻そっちに行きました。滅茶苦茶空いている時間帯に行けたし、地元の高校生が案内してくれたので、新年早々すごく良かったです。ありがとう。 改めまして、本年もどうぞよろしくお願いします。 (五台山展望台) https://www.instagram.com/p/B6xBDF4n01P/?igshid=js1ku0it6w8k

#tani1gan#tani1gankouchi#高知県#高知市#五台山展望台#令和最初の初日の出#初日の出#令和二年元旦#庚子元旦#setouchigram93#setouchitrip#四国カメラ部#shikokutrip#cityspride#kouchi

2 notes

·

View notes

Photo

おはようございます。 シンプルな角度ながら、関空で一番好きな角度かもしれない。 . #エバー航空 (#長榮航空 )の#B787 、 台北ゆきなら一回乗ってみたいが… 機内食の選択が中華航空みたいに出来たらなあ。 (前々回10月末の台北行き機材「A321」が非常に狭かったゆえ、 今度こそ大きな機体に乗りたいのもあり。) . . 我喜歡台湾長榮航空公司#飛機 『B787』。 第二次台北桃園旅行、我去坐長榮「A321」、很窄了。 (可惜、下雨旅行的非常快樂。我愛坐飛機) . 我想去第四次台湾旅行、這坐飛機。 我想看花蓮台東原住民。。。 . #japan #airport #kansaiairport #osaka #kix #evaair #boeing #airplane #team_jp_ #ig_japan #art_of_japan_ #canon #eos7dmarkii #canonphotography #my_eos_photo #台湾旅行 #我愛台湾 #飛行機倶楽部 #関西国際空港 #空港 #関空展望ホール #東京カメラ部 #ぼにすま #カメラ散歩倶楽部 #旅人の交換日記 #写真好きな人と繋がりたい (関空展望ホール スカイビュー(Sky View)) https://www.instagram.com/p/B2NlVwrAcl-/?igshid=t7i1358mocct

#エバー航空#長榮航空#b787#飛機#japan#airport#kansaiairport#osaka#kix#evaair#boeing#airplane#team_jp_#ig_japan#art_of_japan_#canon#eos7dmarkii#canonphotography#my_eos_photo#台湾旅行#我愛台湾#飛行機倶楽部#関西国際空港#空港#関空展望ホール#東京カメラ部#ぼにすま#カメラ散歩倶楽部#旅人の交換日記#写真好きな人と繋がりたい

6 notes

·

View notes

Text

ジョナス・メカス論(『(H)EAR』より)

ジョナス・メカスのフィルムを見ると、いつも強く感じることがある。それは、いま目の前に映っている光景が、まぎれもなく現実に起こったことだということ、それが過去のある時点にまちがいなく存在していたのだという、不意打ちの確信にも似た思いである。

『リトアニアへの旅の追憶』でも、『ロスト・ロスト・ロスト』でも、『時を数えて、砂漠に立つ』でも、その思いは何度となく僕を襲い、次第に激しい振動となって、やがては身体そのものに揺さぶりをかけてくる。僕にとってメカスを見るとい��体験は、映写の間中、不断に強度を増していく、この揺さぶりに身をさらすということである。そうだ、これはかつてほんとうに起こったことだ……

メカスの作品は、ほとんどが一種のドキュメンタリー映画と呼べるものなのだから、そんなことは当たり前だと思われるかもしれない。だが僕が言いたいのはそういうこととは少し違う。ちょっと回り道をしながら、もう少し詳しく説明してみよう。

●《それは=かつて=あった》

映画というものは、アニメーションやCGといった人工的な映像でない限り、必ずその時、ムービー・キャメラが向けられていた現実を、丸ごと含み込んだ形で成立する。たとえ何らかのフィクションが演じられていたとしても、そこで誰かが何者かの振り=演技をしており、また多くの場合、虚構の外側にいて、それを演出している者や、演技に加わることなくそれを見ている者=撮影者がいたという現実が、そこには織り込まれているのだ。これもまた、当然のことと言っていいだろう。すべての映画はドキュメンタリーである。この認識はある意味で正しい。

だが、逆に言うと、記録映画と呼ばれているものだって、厳密には生の映像そのものとは違う次元を不可逆的に持ってしまっている。その理由は次の三つの点に集約されるだろう。第一に、キャメラがそこにあるということ、自分がいま映されていると意識すること自体が、たとえ普段と同じ行為を行っているとしても、被写体に何らかの影響を及ぼさずにはおかないだろうということ。第二に、例えば隠し撮りのような、被写体がキャメラの存在に気づいていない場合でも、ムービー・キャメラの矩形のフレーミングが−−撮影者の意図はどうあれ−−そこに意味(もしくは見る者それぞれが独自の意味を見出すような契機)を生じさせてしまうということである。第三に、映像が光学的な技術によってフィルムに焼き付けられたもの(ビデオでも同じことだ)である以上、どこまでいってもそれは結局、現実そのものではなく、その似姿に過ぎない、ということである。

すべての映画はドキュメンタリー映画である。そしてまた,すべての映画はドキュメンタリーではありえない。この背反する二つの定義に挟み撃ちされるようにして、映画というものは成り立っている。リュミエール兄弟とジョルジュ・メリエスの対立などない。そこにあるのは映画の二面性ではなく、単に物語ることや、擬装することの有無に過ぎない。映画と現実は不可分の、相互に嵌入し合うような、曖昧な(と、敢えて言っておく)関係を保っており、完全に重ねることも、切り離すこともできないのだ。

以上のことを踏まえた上で(いずれも常識に属することではあるが)話を戻せば、僕が捕らわれた「これは現実に起きたことだ」という思いは、メカスのフィルムが、時に「日記映画」とも呼ばれる、彼が過ごしてきた日常をランダムに、いや、ほとんど絶え間なく(この言葉は正確ではない。だがこの点については後で触れよう)記録したもの、つまりはドキュメンタリーであるから、という理由によるのではない。また、かといって、すべての映画が、ある意味では「現実に起きたこと」であるという、ありふれた事実の再確認が、メカスを見ることによって、他の数多の映画の場合よりも強力に引き起こされたということでも、むろんない。それはメカスの映画以外には成し得ることのない、比類なく衝撃的な、そして感動的な体験なのである。

ところで、いささか唐突だが、ロラン・バルトは、写真についての有名な書物『明るい部屋』の中で、次のように書いている。

絵画や言説における模倣と違って、「写真」の場合は、事物がかつてそこにあったということを決して否定できない。そこには、現実のものでありかつ過去のものである、という切り離せない二重の措定がある。……それゆえ「写真」のノエマ(=本質を志向するもの)の名は、次のようなものとなろう。すなわち、《それは=かつて=あった》……つまり、いま私が見ているものは、無限の彼方と主体(撮影者または観客)とのあいだに広がるその場所に、そこに見出された。それはかつてそこにあった。がしかし、ただちに引き離されてしまった。それは絶対に、異論の余地なく現前していた。がしかし、すでによそに移され相異している。(花輪光訳・以下同)

もちろん、バルトが語っているのは、あくまでも写真に関してであって、映画については全く事情が異なると、はっきりと述べている。彼によれば、明確な違いが少なくとも二つある。まず,写真は過去のある瞬間を凍結したものだが、バルトはこれを逆転して「その瞬間には、どれほど短い瞬間であっても、ある現実もののが目の前でじっと動かずにいた」のだという。

この考え方はおもしろい。だが映画の場合は、瞬間の映像が連なって動くことによって、その神聖なる停止(バルトは”ポーズ”と呼ぶ)は押し流され、否定されてしまう。もうひとつ、既に確認したこととも繋がるが、映画では「二つのポーズ、つまり俳優自身の《それは=かつて=あった》と役柄のそれとが混ぜ合わされている」ので、「現前」とその喪失との二重措定を、純粋に抽出することがむつかしくなってしまっている。以上の二点ゆえに、映画は、写真のように《それは=かつて=あった》を刻印、いや、生産することができないと、バルトは述べている。「なるほど映画においても、写真の指向対象は依然として存在しているが、しかしその指向対象は、横すべりし、自己の現実性を認めさせようとはせず、自己のかつての存在を主張しない。それは私にとりつかない。それは幽霊ではないのだ」

バルトの写真論は、僕にとって頷けるところも、そうでないところもある(少なくとも−−たぶん誰もがそうだと思うが−−ある部分はあまりにナイーヴに感じられる)。だが、もちろんここはそうした問題を子細に検討する場所ではない。ただ、僕が主張したいことは、僕がメカスのフィルムから受ける強度の揺さぶりが、バルトの言う写真の《それは=かつて=あった》と、極めてよく似ている、ほとんどそっくりだ、ということなのである。

くりかえすが、バルトは写真と映画を厳しく区別していて、両者の機能は本質的に異なるとまで言っている。しかし、こうしたバルトの理解に一点、変更を加えざるを得ないような、いわば映画の特異点として、メカスのフィルムは存在しているのではないかと、僕は思うのだ。では、それは一体、どのようにして可能になるのだろうか?

●現実が明滅する

リトアニアから弟のアドルファスとともにニューヨークにやってきたジョナス・メカスは、最初のうち、英語が全く話せなかった。知っている単語を大声で発音しても、誰にも通じなかったのだ。母国では詩人として��動していた彼は、言葉を使えない代わりに、借金をしてボレックスの一六ミリ・キャメラを手に入れる。NYに着いて二週間後のことだった。そして、それ以後、メカスはどこへ行くのにもボレックスを携えて、後に彼が「日記・ノート・スケッチ」と名付けることになる膨大なフィルム断片=集積を、ひたすら撮り続けるようになった。これが、良く知られたフィルムメーカー=ジョナス・メカス誕生のエピソードである。それはもはや神話といってもいいかもしれない。一九四九年、メカスは二五、六才の青年だった。

メカスのフィルムの、どれでもいい、ほんのわずかでも見たことのある人なら、誰もが覚えていることだろう。あの非常に独特な映像のありさまを。ほとんど全編が手持ちによる、ブレなどまったく気にしていない乱暴なキャメラ・ワーク。音楽でいうならスタッカートの連続のような、きわめて短い−−そしてアタックの強い−−ショットの連なり。時に軽やかに、時に目眩がするほどに、めまぐるしく移り変わるイメージ。それはあまりにも通常の映画とは形態が異なっているので、予備知識なしに見たとしたら、ひどく驚かされることはまちがいない。はたしてこんなものを映画と呼べるのか?

ボレックスは一六ミリのムービー・キャメラの中でも、一コマ単位での露光(俗に言うコマ撮り)ができることで、いわゆる「実験映画」の作り手からは重宝がられている機種である。メカスもこの機能をフルに使って、自分のフィルムを撮る。いくぶん比喩的な言い方になってしまうが、シャッターを一定時間、ジーッと押すのではなく、カチカチ、カチカチとやるわけだ。生活の中にキャメラを持ち込んだメカスは、あらゆるものにレンズを向けた(メカスに会うということは、彼に撮られるということを意味する)が、それは多くの場合、カチカチ、カチカチだった。だから前節で「絶え間なく」と書いたのは、やはり正確ではない。イメージは持続することなく、飛び飛びになっているのだから。

なぜこんなことをするのか? もしかすると、メカス自身がどこかで明確な理由を語っていたかもしれないが、残念ながら僕は知らない。ただ、それはたぶん、要するにボレックスにそういう機能が付いていたから、なのだろうと思う。何を馬鹿なと思われるかも知れないが、おそらく事実はそうなのだ。たとえば、文盲の者が拾った辞書に古語が載っていたとして、周りの誰ひとりとして、そんな言葉を話していなくとも、現に辞書にあるのだから躊躇なくそれを使った、ということなのではないか。少なくとも、ある時期までのメカスにとって、映画とは他者とのコミュニケーションのツールだったのだから、ボキャブラリーをフルに活用しようとしたのは、むしろ当然のことだろう。しかし、僕が強調しておきたいのは、メカスがコマ撮りならコマ撮りというものを、映画の「表現」の新しい手法として”発見”したのではなかった、そしておそらく今もそうではない、ということなのである。

「ヴィレッジ・ヴォイス」誌に連載していたコラム<ムービー・ジャーナル>の六五年一月九日付けの記事の中で、メカスは「逆説を一つ」と言い置いてから、次のように続けている。

映画は、たとえ最も観念的で、抽象的なものであっても、その本質は具体的である。動きと光と色の芸術である。偏見や先入観を捨てさえすれば、純粋に視覚的で動美学的な体験の具体性、光と動きの”リアリズム”、純粋な目の体験、映画という物質がわかる。画家が絵という物質や絵具を意識するようにならなければならなかったように、彫刻家が、石や木や大理石を意識しなければならなかったように、映画も成熟してくると、映画という物質−−光や動きやセルロイドやスクリーンを意識しなければならなくなった。

(『メカスの映画日記』飯村昭子訳・以下同)

「ニュー・アメリカン・シネマ」(米のインディペンデント映画作家による実験映画、個人映画を総称してメカスが用いた言葉。彼のいわゆる「ニュー・シネマ」とは別物)の運動家としてのメカスの功績については、いくら強調してもし過ぎるということはないが、彼自身のフィルムは、多くの「実験映画」の試みとは、実のところかなり位相が異なっているのではないかと思う。

何らかの意味での「実験映画」へと向かう心性には、次の二つのモメントがある。自己表現の探究、そして映画という形式自体の発展・進化である。誤解を恐れずに言えば、メカスはそのどちらにも興味がない。彼のフィルムには、メカスの「内面」は映っていない。より正確に言えば、メカスはフィルムに「内面」など決して移りはしないと言う真実に忠実である。あるのは、ボレックスというキャメラと、カチカチカチカチだけだ。それは徹底して、あっけないほどに具体的なのである。

また、メカスは映画というものを、さまざまな技法の束として捉え、やみくもにその先に進もうとするような、一種の進歩史観には与していない。彼の姿勢は、たとえば「拡張映画」といったような概念とは、ある意味では逆立するものだとさえ言っていい。映画は通常、一秒に二四コマの映像の連続から成っているが、メカスはそれはただの慣習に過ぎず、ムービー・キャメラと映写機のメカニズムからすれば、幾らでも変更が可能なのだという、単純極まりない原理に従っただけなのだ。

つまり、メカスのフィルムが革新的であることは疑いないが、しかしそれは映画という種に突然変異が起きたのではない。ただ単に、もともと潜在していた能力を露にしただけということなのである。だからこそ「成熟」であって「進化」ではないのだ。

ここでようやく、前節末尾のクエスチョン・マークに立ち戻ることができるように思う。映画とは言うまでもなくムーヴィング・ピクチャー、すなわち動く写真である。一定以上のスピードで写真が移り変わった時、網膜に受ける残像効果によって、実際には分断されたものでしかないイメージが、あたかも連続的に動いているかのような錯覚を与える、ということである。こんなことは確認するまでもないことだが、ではプロセスを逆さまに考えてみよう。ノーマルに動いている映像が、次第に速度を落とし始める。やがてそれはぎくしゃくした動きとなり、次第に紙芝居のようなものになって、ついには静止してしまう。そこにあるのはただ一枚の写真である。そこには確かに、ロラン・バルトが言う《それは=かつて=あった》が映っている……。

メカスのフィルム、それはむしろ、写真と映画の中間点に属しているのではないだろうか。むろんそれはムービー・キャメラで撮られ、映写機で再生されるのだから、映画と呼ばれるべきである。だが、それはいわば、写真の記憶を残しているのだ。バルトが写真のテーゼとしていたのは、止まることなく流れていく時間から、瞬間を抜き出すという「奇跡」である。時間は原理上、微分できないのに、ただ写真に撮るだけで、ありえざる無時間へと投げ込まれることになる(そこでは露光時間も抹消されてしまう)。それを永遠と呼ぶのはロマンチック過ぎるかもしれないが、時間が流れていないのだから、それもあながちまちがいではない。

おそらく、コマ撮りにも二種類あるのだ。運動へと向かうものと、静止へと向かうもの。それは一見、同じもののように思えるが、実は正反対なのである。メカスのフィルムは明らかに後者だ。たとえば石の写真を見ることと、それを延々と撮った映画を見ることは根本的に違う。ムービー・フィルムは−−現像処理でコマ延ばしでもしない限り−−まったく同一のイメージを記録することは不可能だ。それでも映画が写真を志向するとするなら、逆説的ではあるが、限りなく映像の持続を縮減していき、だが肉眼で把握できなくなるまでにはすることなく、連続写真がムーヴィング・ピクチャーへと至る境目に、いわば後ろ向きに到達するしかない。そう、メカスのフィルムは、めくるめく映像の奔流であるかに見えながら、実は一つ一つのイメージは止まりかかっているのである。

メカスのフィルムは、言うなれば映画の現像学が始まる以前に留まっている。カチカチ、カチカチという仕草によって、《それは=かつて=あった》が生まれては、また消える。写真的な無時間=神聖なる停止を、時間芸術である映画が欲望するという倒錯的な事態が、そこでは演じられているのだ。こう言い換えてもいいかもしれない。そこでは常に/既に過ぎ去ったものでしかない「現実なるもの」が明滅しているのだ、と。しかし、これだけではまだ十分ではない。語らねばならないことが、あともう少しだけ残っている。

●キャメラになった男

メカスは<ムービー・ジャーナル>の一九七〇年六月二五日付けのコラムで、エド・エムシュウィラーの作品に触れて、こう書いている。

カメラが人間のようになればいい、と彼が思っているわけではない。そうではなくてエムシュウィラーの本当の願いは自分がカメラになることなのだ! この男は狂っている。(略)彼はカメラになりたがっている。自分自身の道具になりたがっている。彼はカメラが盲目であることを承知している。カメラはすべて盲目である。カメラに世界をこのように見させているのはエムシュウィラーである。世界をこのように見る必要があるのは彼である。

これはほとんどメカスその人のことを語っているように、僕には思える。「自分がカメラだと思いこめるのは気狂いだけだ」。メカスもまた、完璧な気狂いである。彼とボレックスはもはや一体化している。それは、メカスがどんな時にもキャメラを手離さないという表面的な事実よりも、もっとはるかに積極的な意味を帯びている。メカスがキャメラを通してものを見ているのではない。メカスが見ているものと、キャメラのレンズが対峙しているものが同じであるかどうかは、さしたる問題ではない。以外に思うかもしれないが、メカスとキャメラの一体化は、見ることの水準にはないのだ。

ここにはもうひとつ重要な指摘がある。それは「カメラはすべて盲目である」という断言だ。キャメラとは、目の代用物ではない。それは光が通過する機構でしかない。フィルムが露光されて初めて、それは映像を生産することになる。キャメラは何も見ていない。それは現実の光景を映像に転写するだけである。メカスとキャメラの一体化は、このことに関係している。つまりそれは、ある何かをそのままの姿で留めること、保持していくこと、要するに「記憶」の水準に属しているのである。ここでメカスのフィルムが「日記」と名付けられていることが、きわめて重要な意味を持ってくる。

メカスのフィルムは、最初の長編の『樹木の大砲』や、演劇を記録した『営倉』といった、やや特殊な成立背景を持つものを除いて、基本的にすべて「日記・ノート・スケッチ」に属している。そこから抜粋、編集して独立した一個の作品の形にしたものが、たとえば『リトアニアへの旅の追憶』であり、『ロスト・ロスト・ロスト』なのである。しかし、とりあえず完成したものとされているからといって、それぞれの内容が不変ということではない。そこには、いつでも手を加えることが可能だし、事実、そうされてもいる。つまり、実際には、膨大なフィルムのロールがあるだけなのであり、それはいま、こうしている間にも、絶えず増え続けているのだ。それは「日記」かもしれないが、ページが束ねられていないのだ。僕たちがその全てを読む=目にすることは決してないだろうし、メカス自身にさえ、もう一度、最初から全部を見直すことは不可能かもしれない。

その中には、同じ場所が、同じイメージで収められている。それはかつてそうであったものであり、今は別のものとなってしまっているものだ。圧倒的な量の「かつて」の集積。それはやはり「記憶」と呼んでいいのではないだろうか。ただ、それが人間の記憶と異なるのは、時の流れによって喪失してしまったり、何かを塗布されたり、美化されたりしない、ということである。それはただ、そこにある。ムービー・キャメラを持った時から、メカスはかれ自身のものとは別の、ジョナス・メカスという名のキャメラの記憶を育んできたのである。

映像の断片による記憶。それは歴史とは違う。歴史とは、整然と垂直に構成されているものだが、記憶はもっと茫然とした、海のような広がりとして、静かにたゆたっている。メカスのフィルムには日付が付けられているものが多いが、そんなものはただの記号にしか過ぎない。いまやこう言ってしまってもいいと思うのだが、それは時間から切り離されたところに、じっと佇んでいるのだ。

永遠という語を、いささかの恥ずかしさもなく、ここでもう一度使いたい。それは永遠の領域に属している。やがて、ある時、それはふたたび取り出され、まばゆい光を得てスクリーンに映しだされる。何百、何千の《それは=かつて=あった》が明滅する。そして僕はまた、身体の内側から激しく揺さぶられることになるのである。

40 notes

·

View notes

Text

Lazy Line Painter Jane

10月10日(木)から山形国際ドキュメンタリー映画祭に行ってきた。参加するのは初めてだったけど、街の雰囲気もゆるやかで暖かくて、たくさんの人々にも会えて嬉しかった。池添さんが誘ってくれた宿も皆やさしくてストレスがなくありがたかった。わすれないうちにいろいろメモ。

『富士山への道すがら、わたしが見たものは…』

メカスの監督作で、過去に自分でも上映したことがあったけど、開会式のあとに大スクリーンで流れる迫力はすごかった。劇中流れ続ける激しいドラミングは、来日中、ソ連崩壊直前(?)のニュースを受けたメカスさんの心情も表しているのかなと思ったり。上映前に農民詩人・木村迪夫さんの挨拶で、メカスさんが故郷・リトアニアのについて「村は正しさと美しさで溢れていた」と話していたことが紹介されていた。会場にはメカス日本日記の会の森國さんと書肆山田の方もいらしていた。

『愛を超えて、思いを胸に』

大たばこ会社とたばこ農家の戦いを描いた映画。めちゃくちゃ寝てしまったのだけど、無線みたいな音がずっと流れていたのが面白かった。監督が生後3ヶ月(!)のお子さんを抱えて挨拶に登壇してくれていた。

『光に生きるーロビー・ミューラー』

浅倉さんに「メカスみがある」と紹介され「みるっきゃないだろ」と勇んで鑑賞した。ロビー・ミューラーが私的に撮りためたホームヴィデオのフッテージは繊細で美しくて、ドビュッシーをかけながらホテルの一室で撮られた家族へのメッセージ(からの信じられない水面)や、ズームした先の鏡に映る情けない無精髭などが印象的。作品としてってよりはロビー・ミューラーの映像が良いな、って感じだったけど、最後に口をあんぐりあけて光を浴び、ヴィム・ヴェンダースの言葉をうけとるロビー・ミューラーはすごく綺麗だった。(ヴェンダース、ちょっと津田直さんに似ていた・・・!)

『自画像:47KMの窓』『自画像:47KMのスフィンクス』

窓、のほうは今回もっとも感動した作品の1つ。ジャン・モンチー監督の無邪気でまっすぐなまなざし、もっと観ていたい!監督の育った小さな村についての物語なのだけど、特に「窓」のほうの、おじいさんへのインタビューと絵を描く少女を軸にした展開に心を揺さぶられた。寒さから身をしのぐために洋服や炎や家があるみたいな、根源的な感覚を呼び覚まされるし、その先で「芸術は人の心を豊かにするために在るんだ」と信じられる。会場に来ていた中国の田舎の村出身だという女の子が「こんな素敵な舞台で、監督の映画が上映されていることが嬉しい。私の村をみているようで、嬉しいし、悲しい。映画の最後に上がった花火は、村(の空)に絵を描くようで美しかった」というようなコメントをしていて、ジャン・モンチー監督はその子の目をみて満面の笑みでお辞儀していた。「壁」ってもう断絶を生むものみたいな意識が頭の中にあった気がする��ど、本来風から身を守るためのものなんだな、と台風前夜に考えたし、その壁を未来にむけた色で塗り替えるという発想が好き。「スフィンクス」のほうはとにかく最初の猫とおばあさんの長回しがサイコー!

『非正規家族』

「死ね」とかいたずら書きをする青年、工場跡?の廃墟にベットを置いて、グラビアアイドルのポスターを眺める青年の背中が虚しく心に残った。

『セノーテ』

初の小田香監督作品!上映が始まった瞬間すさまじい音と映像の嵐。満席立ち見の会場で、皆の鼻息が荒くなるのを感じた。隕石によって生まれたあまりに美しい洞窟・セノーテに、かつて生贄として捧げられた命を思いながら潜るカメラ(iPhone7!)。宇宙と大地、生と死のはざまでたゆたう人間の命の激しさ、静けさ、奇妙さを、普段ではありえない視点から観させてもらうような経験だった。青緑の光がとにかく美しくて、そこに生と死と詩が浮かんでいる。具体的な言葉はなくても、水中に響くスー、スー、という監督の呼吸の音が、そのことを一番豊かに示しているような作り?が格好良かった。

『わたしの季節』

佐藤真さんが���れ編集をしているという噂を聞いて観に行ったのだけど、低気圧で絶不調すぎてほとんど眠ってしまい無念・・・入り口で国立映画アーカイブの岡田さんとすれ違って柳澤寿男の本をいただいたことを思い出し、とっても申し訳ない気分に・・・!

『声なき炎』

こちらも途中うつらうつらしてしまったのだけど、観ていた部分はとても楽しんだ。無言症になってしまった母について語る息子の視点から、個人的にはマイク・ミルズを連想した(写真やホームヴィデオの差込の、端正な雰囲気がそうさせたのかな?)。母親が検査の機械に入るシーンと、プールを無言で歩くシーン、ラストシーンの呼びかけが強く印象に残っている。

『理性』

インドの宗教状況を映した骨太ドキュメンタリー。上映時間が4時間くらいあるけれど、映っている内容のインパクトの大きさとまとめ方の巧さで全然飽きさせない。自殺した学生の手紙の切実さとその前後の戦いに胸が締め付けられた。明るい紫色のシャツを着た白髪の監督のトークでインドの情勢についての話を聞き、日本の現状と照らし合わせてわりとヘヴィーな気持ちに。

そのほか少しだけ

・三浦さんに教えてもらい行ったインドカレー屋「ジャイ」が小宇宙だった。5回くらい交通事故にあって背がちぢみ、奥さんに追い出されてからカレーを煮込む時間を2時間増やしたという店主からいろいろな話を聞いた。インド映画のあらすじ(3カーン)や、インドに行くという日本人に2回買い物を頼んだけど2回ともお金だけ盗られた話などをずっと聞いていたのだけど、最後の最後に壁に貼られている四谷シモンさんや唐十郎の話題にふれたら、なんと店主は新宿「ナジャ」のクロさんのお友達だった!四谷シモンさんのことは「シモンちゃん」と呼んでいたし、篠原勝之さんと特に仲が良いらしい。「ナジャ」はメカスさんともゆかりが深い場所だし、オープニング作品の『富士山への〜』にはクロさんも出ていたんですよと言ったら店主も驚いていた。次の日『理性』の上映後にもばったり街中で会ったので、写真を撮らせてもらった。

・台風の影響が結構えぐかった。『イサドラの子供たち』が上映中止になったり、宿を一泊延長して泊まらせてもらったりした挙句、13日になって空が晴れても新幹線や在来線が動かず、高速バスも満席だったので14日の朝にどうしても東京にいなければならないという井上さんとりこちゃんとレンタカーで帰ってきた。井上さんが常に150キロで運転してくれたおかげで、21:00に山形を出て2:30には自宅に到着できた。本当に最高な井上さんのお父さんは佐藤真さんの同級生で、いまでも奥さん同士の交流があるらしい。沢田研二やMGMT、ボブ・マーリー、クラフトワークのアウトバーンやシューベルトが流れる中、りこちゃんが「うちら雲より早いよ!」と笑ってたり、未来の空想映画祭の話をしたのが楽しかった。

1 note

·

View note

Text

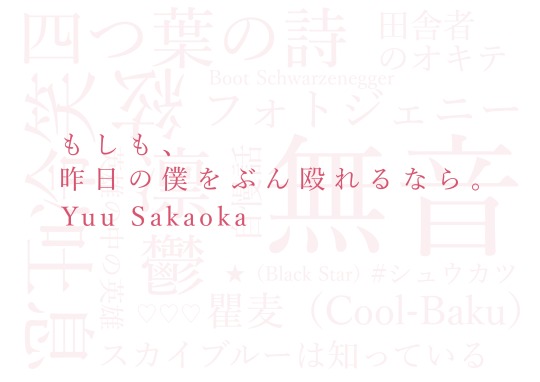

詩集「もしも、昨日の僕をぶん殴れるなら。」

詩集「もしも、昨日の僕をぶん殴れるなら。」

1.「四つ葉の詩」

2.「冷笑」

3.「吐息」

4.「スカイブルーは知っている」

5.「絃」

6.「フォトジェニー」

7.「田舎者のオキテ」

8.「無音」

9.「英雄の中の英雄」

10.「凛」

11.「自慢話」

12.「18」

13.「鬱」

14.「瞿麦(Cool-Baku)」

15.「♡♡♡」

16.「★(Black Star)」

17.「Boot Schwarzenegger」

18.「#シュウカツ」

四つ葉の詩

いつか、

私たちが伝説になる日が来るんだね、

なんて、

君は健気に言っている。

そのいつかが、

本当のいつかになるかもわからないのに、

そのいつかを感じさせないくらい、

君は健気に笑っている。

四つ葉のクローバーを夢中で捜した夏を憶えているかい?

君の「健気」というアイコンは、

四つ葉のクローバーから産み出されたものなのだ。

雨上がりの河川敷、

膝を泥まみれにして、

君はひたすら四つ葉のクローバーを捜していた。

見つけたときの笑顔、

よそ行きの洋服は見る影もなくなっていたけれど、

それを感じさせないくらい、

君は健気に佇んでいた。

今年もきっと、

君は何処かで健気に微笑んでいるのだろう。

冷笑

「わたしはあなたのことが嫌いよ!」

隣のあの子がそう言ったとき、

俺は友達と世間話をしていて、

その声に耳を傾けてはいなかった。

友達が彼女の声に気付いて、

こちらに冷笑的な視線を送る。

俺にとって、

彼女はどうでもいい存在だった。

「わたしはあなたのことが嫌いよ!」

隣のあの子がもう一度口を開いたとき、

俺は友達の右腕を力一杯に握っていて、

既に教室を駆け出そうとしていた。

友達は彼女をクッと睨みつけて、

こちらに向かってこないように仕向ける。

俺にとって、

彼女はどうでもいい存在だった。

–––– 数日後、隣のあの子は転校していった。

「好きだよ」という置き手紙を俺の机の中に残して。

吐息

その寒さを紛らわすように、

ぷはーって、

お互いに息を吹きかけて、

ぎゅっと、

強い力で抱きしめてみたら、

どうにか、

この夜を越えられるような気がした。

それは、

とてもとても寒い夜のことだった。

この街は今月五十回目の停電で、

電気が通っていない間は、

街がフリーズしたかの如く、

静かに凍りついていて、

僕らは暗闇の中で、

ジャックオランタンを頼りに、

互いを抱きしめるしかなかった。

それは、

とてもとても寒い夜のことだった。

あの国王は僕らのことは見向きもせず、

きっと美味しいものばかり食べているのだろう、

君はそう冷たく言うけれど、

僕は「違うよ」と再び息を吹きかけた。

スカイブルーは知っている

もしも、

悲しみという感情を

この絵で繕えるとしたら……

僕は一枚の絵を描くだろう。

大きく、遥かな絵を。

人は誰もが芸術家だ。

愛も、夢も、明日も。

この絵にはすべてが入っている。

もしも、

その絵が不満だとしても

オリーブオイルを一滴垂らしてしまえば……

ほら、元通り。

そんなわけないと思う君は、

いちど理想に浸ってみればいい。

青空のキャンバスに、

あしたの自分を描いてみればいい。

どこでもいいじゃない。

芸術ってのは、創り出す勇気から生まれるものなのだから。

絃

ソーシャルネットワークの海に、

今日もわたしは言葉を投げ込みます。

思い思いの声を、

言葉として詰め込むのです。

愛とは、

そういう儚さから生まれてくるものですから。

私の人生は言葉と共にあります。

生まれてきて、

言葉を忘れたことは一度もありません。

話せるようになってから、

常に社交的な人であり続けようとしました。

しかし、どんなものにも限界はあります。

私の糸は、完全に千切れてしまったのです。

–––– それはふとした瞬間でした。

嗚咽して、泣き喚く。

暗黒の日々が始まりました。

人はいなくなり、孤独に這い回る。

私に希望なんてありませんでした。

そんな状態でも、

言葉だけは手放せませんでした。

本は手放せても、

言葉だけは手放せませんでした。

フォトジェニー

突然の宣告。

–––– 余命一ヶ月。

僕には「一瞬一瞬を大切に生きろ」という医師からの“最後の使命”が与えられた。

病院からの帰り道、僕はフィルムカメラを購入した。

五千円と八パーセントの消費税。

懇意にさせてもらっていた店主のもののお下がり。

これが僕の希望だった。

それから……

僕は一心不乱にあらゆる景色を収め続けた。

美しいものも、汚いものも。

近すぎるタイムリミットに翻弄されながら。

僕の病状は刻々と悪化していった。

二十日も経たぬうちに、その足で歩くことさえも身体は拒絶し始めた。

それでも……

写真だけは止められなかった。

髪は抜け落ち、少し動くだけで全身に激痛が走る。

逃れられぬ宿命と闘いながらも、僕は“希望”に全精力を注ぎ続けた。

生きろ、生きろ、あともう少しだけ生きさせてくれ……

僕はもう来ないかもしれない明日にすべてを託す。

きっと大丈夫。

–––– 翼はまだ錆びついてなんかない。

田舎者のオキテ

ある朝、僕は電車に乗った。

どんどん人は増えていき、

車窓から見える景色には見たこともないビルが立ち並んでいる。

人混みは空虚だ。

電車に乗っているうちに、

そんな気持ちに駆られてしまうことがよくある。

無表情でスマフォに向かっている君!

僕は今、君に話をしてるんだ。

「何も知らねえくせに、俺に口出しするんじゃねえよ」

ヒップホップに夢中の男はそう言って僕を睨みつける。

たしかに、そうだ。

僕は何も知らない。

何も知らないから、君に質問する。

「僕はどこへ行けばいいんだい?」

僕がこう言うと、男はそれを無視してまた自分の世界に浸り混んでしまった。

田舎者に頼れる者は、底なしの勇気と、根拠のない知恵だけ。

そのことを身を以て感じた瞬間だった。

無音

電車に乗ってるとさ、

やけに汚いビートが響いてくんだ。

切れたり、いきなり大きくなったり。

わけわかんねえよな。

「うるさい」っていう人もいねえ。

俺も結局は勇気がなくって、

なんも言えなかった。

あいつは何がしたいんだろう?

自分の耳を痛めつけて、

人の才能を自分のモノだと思い込んで、

満足げに座っている。

満面の笑みを浮かべている。

酔いつぶれて、

昨日も飲んだから未だ二日酔いで、

まるでトランスしたかのごとく、

あいつの耳から漏れるビートを見つめている。

イヤフォンの線、切れてるぜ?

ひとりの男がつぶやくが、ヤツは音楽に夢中で気付かない。

俺は目的の駅に着くと、

何も言えない自分が恥ずかしくなって、

さっさと電車を飛び出しちまった。

情けない話だよな。

ほぼほぼ言い出しっぺみたいなもんなのに、

誰にも聞こえない舌打ちしか出来ない。

こんな部屋でしか本音さえも言えないんだぜ?

……あいつの方が俺なんかよりよっぽど立派かもな。

英雄の中の英雄

ヒーローたちの闘いが終わると、

寂しげな音楽に合わせてスタッフロールが流れる。

そこにいつも表示されていたこの文字。

ひらがなだから、すぐに覚えてしまう。

子どもでも、大人でも。

いのくままさおと同じだ。

キャメラマンのいのくままさおさん。

この御方、つい最近まで現役だった。

ずーっとヒーローたちを撮り続けてきた。

支え続けてきた。

ヒーローの中のヒーローって、こういう人なのかもしれない。

昭和から平成へ、平成から令和へ。

ただの少年でも、ヒーローになれるんだ。

勇気を、希望を、そして何より……

夢を子どもたちに与え続けてきた。

そして、いつしかヒーローはみんなのものになった。

子どもから大人まで、

みんながヒーローを愛している。

ヒーローに触れている。

かつては「ヒーローが好き」ということ自体が恥ずかしかった。

「こんな歳で?」という声が怖かった。

でも、今なら言える。

ヒーローが好きだ、と。

今だから叫べる。

僕はヒーローと共に飛びたい。–––– もっと高く、もっと遠く。

明日も、明後日も。

凛

わたしに「凛」なんて求めないでください。

わたしはわたしのままで居たいのです。

わたしらしく居たいのです。

わたしに嘘を吐きたくないの��す。

わたしがわたしで生きられる世の中を作ってください。

わたしがわたしで居ようとするからといって罵倒するのは止めてください。

わたしはそんなに異様ですか?

わたしのことがそんなに嫌いですか??

わたしたちの存在がそんなに憎いですか???

わたしの質問に答えてください。

わたしはあなたのことを「許さない」と言っているわけではありません。

わたしはあなたのことを知りたいと思っているのです。

わたしに「らしく」なんて求めないでください。

わたしにはわたしのわたしらしさがあるのです。

わたしがセーラー服を着ていたら。

わたしを罵倒するんでしょうね、あなたは。

わたしはわたしらしくいたいだけなのに。

わたしなんてその程度の人間ですよ、所詮。

わたしが嫌いなら消してしまっても構わないんですよ。

わたしをサンドバッグにしてもらっても全然構わないんです。

わたしのことがそんなに嫌いなら、いっそのこと殺してください。

わたしが殺されたら、それで満足なんでしょう?

わたしがいなくなっても困らないんでしょう??

わたしって、あなたにとってはその程度の存在だったんですね。

–––– こんな奴、とっとと消えてしまえばいいのに。

自慢話

ねえねえ、こんなことあったんだよ!

あの人が来てね、こんな話をしてくれたんだよ!!

うちの専攻、これがすごいだよ!!!

うっせえんだよ、そんなの調べりゃわかるんだよ。

黙れよ、ほんとは未読無視してぇんだよ。

あんたのことが世界で一番嫌いなんだ。

ぶっとばしてえんだよ。

殺してえんだよ。

スナイパーライフルがあったら、きっと即狙ってる。

その程度のやつにアタシの人生狂わされてた。

なにがサイバーパンクだって?

貴様のパンクはパンクって言わねえんだ。

そんな腰抜けに何が出来るって言うんだ。

あんっ?

言えるもんなら言ってみろよ。

その雄弁で間抜けな口でさあ。

自慢話してる暇があったら動けよ。

その足で、その口で、全身で表現してみろよ。

ふふっ、ナメないでくれる??

ぶっとばしてやるから。

次逢うとき、覚えてろ。

18

去年の夏

空(くう)が死んだ

それから

すべては変わった

平穏な日常

ささやかな幸せ

すべては失われていった

祖母は変わってしまった

認知症が刻々と進む

これまでの常識も

忘れてしまい

家族は途方に暮れていた

親友を失い

我が家へ迷いこんだ祖母を

ちっぽけな意志で除け者にした

そんな俺だった

「ごめんね、迷惑をかけて」

その声があまりに辛かった

だけど俺は限界だった

涙に暮れたあの夏

-

あれから一年が経って

少しずつ日常が還り

誤魔化しながらも

普通に生きられる

倖せを噛みしめるようになった

電話が鳴る度

嗚咽した去年の夏

着信音さえトラウマになって

静かに切られた電話線

ずっと続くのか……

死ぬまで続くのか……

時間が母を悩ませる

「ごめんね、迷惑をかけて」

今はみんなに謝りたくて

でもプライドが許さない

情けないほど弱い俺だけど

自分を見繕うことだけは

他人より少しだけ自信がある

自慢にならない事を自慢と

言い換えて意思を押し付けてた

気付かぬうちに

「ごめんね、迷惑をかけて」

今はあなたに謝りたくて

言い訳なんかもうしない

あなたに出逢えてよかった

人生という荒波の中

ヒトは後悔をいつも背負っている

俺は永遠に罪を背負って生きる

過去という十字架を

涙に暮れたあの夏から

俺は変わってしまった

鬱

ひゅーん、ばーん。

今年も花火大会が始まる。

ユーラシア大陸に届けとばかりに、

何万発といった火花が夜空に散っていく。

この季節になると、僕は憂鬱になる。

今年も彼女は出来なかった、

来年もきっと彼女は出来ないだろう、と。

夜に耳栓をしたくなる。

屋台も、花火も、全部なくなってしまえばいいのに。

フランクフルトも、わたあめも、全部いらない。

豆粒のような人たちが、今年も無邪気に笑っている。

ひゅーん、ばーん。

今年も花火大会が始まる。

豆粒のような人々は現実となり、

僕の目の前で躍動している。

なんと、僕に彼女が出来た。

–––– 言うまでもなく、人生最初の彼女だ。

彼女はこの世で最も美しいとさえ思えた。

浴衣も、お洋服も、よく似合う。

僕にとってのミューズだった。

いつか出来ると願いつつも、もう半分諦めていた恋。

叶ってしまった、この歳で。

はじめての青春。

二十歳の夏、僕は君に恋をした。

「諦めなければ夢は叶う」って、君が教えてくれたんだ。

瞿麦(Cool-Baku)

それは、可愛げのあるもの。

それは、使い勝手の良いもの。

それは、一生を共にできるひと。

街は変わりました。

この数十年で。

ビルは立ち、自然が失われる。

まるで、歴史を塗り替えていくかのように。

発展と破壊はいつも背中合わせです。

擦り合わせても、妥協しても、結局は離れられないのです。

いけません、地球が泣いています。

そのまま続けるのです、国家元首は叫んでいます。

僕らが声を挙げられるツールはあるのでしょうか?

いえ、ありません。

–––– 正確にはひとつだけあります。しかし、声を挙げるにはリスクが大きすぎるのです。

小さなパンと、薄いスープが僕らの主食です。

不幸自慢をするわけではありませんが、これだけしか許されません。

お金はあります。

でも、お金があることを知られると、すべてを奪われてしまうのです。

今が満足、今で満足。

果てしなく自分を言い聞かせてみましょう。

すると、あら不思議。

まるで満足したような気になるではありませんか。

これが一家円満の秘訣です。

余計なことなんてしなくてもいいのです。

さあ、一緒に幸せになりましょうよ。

♡♡♡

「カラータイマーみたいなヤツが、実際にあったらいいのにな」

僕らはついつい無理をしすぎて、

余裕という名前の宝をどこかへ置き忘れてしまう。

そして、

いつしか趣味の愉しみ方さえも忘却の彼方へ……

「そんなのつまらないと思わないかい?」

誰かの言葉が響こうとも、

それは大して実績のない輩だからと、

まるで何も言っていないかのように無視をする。

青空は曇り空へと変貌し、

無意識のうちに、

自らの両足には重くて堅い枷が縛り付けられていた。

もはや、

僕らに何かを叫ぶ力なんてない。

そこにあるのは、

“堕落した自尊心”のみ。

「僕らは一体何処へいく?」と空へ紙ヒコーキを飛ばしても、

返ってきたのは空虚なやまびこだけだった。

★(Black Star)

暗黒街から抜け出して、

この翼で宙を舞い、

愛に向かってまっしぐら、

俺は俺のままでいい、

たまにはワガママもいいじゃない、

いっそ、

嫌いなあいつをぶっ飛ばしてもいいじゃない、

この歌で、

この音楽で、

このステージで、

僕にはスーパーヒーローになんてなれない、

だったら、

ダークヒーローになればいいじゃない、

黒い星になって、

ヒーローと背中合わせで、

互いの意志を叫んでみよう。

Boot Schwarzenegger

似ても似つかぬコスプレをして、

面白くもないモノマネで聴衆を笑わせて、

同調圧力でウケているのにも気づかず、

まるで銀幕スターになったかのように、

満面の笑みを浮かべている。

週刊誌は絶えずカメラという名の銃を向け、

彼も常にそのカメラをロックオンし、

無言の戦争が今日も始まる。

ニセモノなのに、

ホンモノのように振る舞う君。

あれ、

ホンモノって、

どっちなんだろう?

わかりきっているくせに、

ワイドショーはヒステリックに嗚咽する。

#シュウカツ

埃だらけのアルバム

捲ってみれば

あなたと過ごした日々

眩しく光る

純情な日々

みなぎる若さは

今の僕らに

無縁だけど……

何度も喧嘩して

何度も微笑んだ日々

青春の終わりが見えてくると

当たり前が輝きだした

別れの日に

涙は要らない

笑顔で送り出してくれ

いつまでも泣いてちゃ

君らしくない

いつかまた逢えるから

いとしさ せつなさ

ぜんぶ閉じ込め

君に最後の愛を

ここに贈ろう

青春のときめき

思い出してみれば

あなたと暮らした日々

まるで走馬灯

若さに溺れ

何も言い出せず

堂々巡り続けた日々

それも蒼さか?

別れの日に

涙は要らない

笑顔で送り出してくれ

クヨクヨすんなよ

君らしくない

必ずまた逢えるから

希望 絶望

ぜんぶ閉じ込め

君に最後の愛を

ここに贈ろう

埃を被った小説の

栞はあの日のまま

さらば思い出よ

愛しき日々よ

さよなら

君と暮らしたこの家

出逢った日に

もう一度戻れたとしても

やり直したいとは思わない

君が好きだよ

この胸に飛び込め

必ず幸せにするから!

別れの日に

涙は要らない

笑顔で送り出してくれ

人生の終わりに

涙は要らない

笑顔で送り出してくれ

いとしさ せつなさ

ぜんぶ閉じ込め

君に最後の愛を

ここに贈ろう

一緒にいてくれて

本当にありがとう

あとがき「詩は究極のサブカルチャー」

泣いて、笑って、怒って。

いっぱいあったよ、この一ヶ月。

まあ、締めくくりというわけではないんですけど。

とても楽しんで書きました。

最初に書いた作品は「♡♡♡」でした。

3日前の夜。

それまで書いてたのを一気にひっくり返して。

ここまで短期集中で書いた作品も珍しい気がします。

わたしは筆があまり速くので……

個人的に、「詩」って究極のサブカルチャーだと想うんですよね。

決してメインにはならないけれど、だからといっていらないわけでもない。

そこに魅力を感じて、ずーっと書き続けてきたわけですが。

これからも一生詩という分野とはお付き合いを続けていこうと思っています。

新しい場所で、新しい仲間と出会って、よりその想いが強くなりました。

わたしの創作活動は、詩から始まった。

原点なんです。詩が。

大好きな詩をみんなに届ける。

これからも、いつまでも。

最後まで読んでくれてありがとう。書いてて、ほんとに楽しかった☺︎

【Credits】

詩集「もしも、昨日の僕をぶん殴れるなら」

企画・文:坂岡 優

Concept by YUU_PSYCHEDELIC

Special Thanks to My Family, my friends and all my fans!!

この作品を読んだ人々にささやかな倖せが訪れますように。

もしこの作品が気に入ったら、よければ広めてくださいね。

いつもありがとう。

坂岡 優

2 notes

·

View notes