#東海帝皇

Photo

翻訳してもらいました。(掲載許可貰ってます)

https://twitter.com/Rune_Salt

https://twitter.com/jingdouchahanh1

9 notes

·

View notes

Text

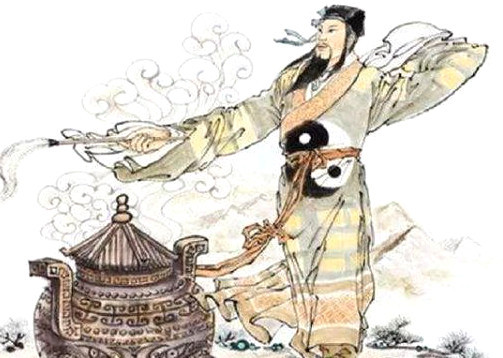

Legends of the humanoids

Reptilian humanoids (3)

Dragon King – the god of water and dragons in Chinese mythology

Many dragons appear in Chinese folklore, of which the Dragon King is the leader. Also known as the Dragon God, the Dragon King is a prominent figure in Chinese art and religion. He is adopted by both Taoism and Buddhism and is the ruler of all water. Known as Long Wang in China, he has both human and dragon forms and can switch between dragon and human forms. Despite his intimidating and ferocious nature, Long Wan is regarded as a benevolent deity who brings good luck and chi energy to people living near the sea.

The Dragon King is a Chinese water and weather god. He is regarded as the dispenser of rain, commanding over all bodies of water. He is the collective personification of the ancient concept of the lóng in Chinese culture.

In East Asian cultures, dragons are most often shown as large, colorful snakelike creatures. While the dragons sometimes have qualities of a turtle or fish, they are most likely seen as enormous serpents.

While some named dragons are associated with specific colors, the dragon king can be shown in any shade. Like other Chinese dragons, he has a “horse-like” head, sharp horns and claws, and a hair-like beard.

Like many weather gods around the world, Long Wang was known for his fierce temper. It was said that he was so ferocious and uncontrollable that only the Jade Emperor, the supreme deity in Chinese Taoism, could command him. His human form reflects this ferocity. He is shown as a noble warrior in elaborate bright red robes. He usually has a fierce expression and poses with a sword.

During the Tang dynasty, the Dragon King was also associated with the worship of landowners and was seen as a guardian deity to protect homes and subdue tombs. Buddhist rain-making rituals were learnt in Tang dynasty China. The concept was introduced to Japan with esoteric Buddhism and was also practised as a ritual of the Yin-Yang path (Onmyōdō) in the Heian period.

伝説のヒューマノイドたち

ヒト型爬虫類 (3)

龍王 〜 中国神話の水と龍の神

中国の民間伝承には多くのドラゴンが登場するが、龍王はそのリーダーである。龍神としても知られる龍王は、中国の芸術と宗教において著名な人物である。道教と仏教の双方に採用され、すべての水の支配者である。中国ではロンワンと呼ばれ、人間の姿と龍の姿の両方を持っており、ドラゴンと人間の姿を行き来することができる。その威圧的で獰猛な性格にもかかわらず、ロン・ワンは海の近くに住む人々に幸運と気のエネルギーをもたらす慈悲深い神とみなされている。

龍王は中国の水と天候の神である。彼は雨を降らせる神とされ、あらゆる水域を支配する。彼は中国文化における古代の「龍 (ロン)」の概念の集合的な擬人化である。

東アジアの文化では、龍は大きくてカラフルな蛇のよ���な生き物として描かれることが多い。龍は亀や魚の性質を持つこともあるが、巨大な蛇として見られることが多い。

特定の色を連想させる龍もいるが、龍王はどのような色合いでも描かれる。他の中国の龍と同様、「馬のような」頭部を持ち、鋭い角と爪を持ち、髪の毛のようなひげを生やしている。彼の人間の姿はこの獰猛さを反映している。彼は精巧な真っ赤なローブを着た高貴な戦士として描かれている。通常、獰猛な表情を浮かべ、剣を持ってポーズをとる。

世界中の多くの気象の神々と同様、龍王は激しい気性で知られていた。あまりに獰猛で制御不能だったため、玉皇大帝にしか彼を指揮できなかったと言われている。

唐の時代、龍王はまた、大地主の崇拝と結びついて、家を守り、墓を鎮める守護神と見なされていた。仏教の雨乞いの儀式は、唐代の中国に学んだ。この概念は密教とともに日本に伝わり、平安時代には陰陽道の儀式としても行われていた。

#humanoids#legendary creatures#hybrids#hybrid beasts#cryptids#therianthropy#legend#mythology#folklore#s.f.#nature#art#dragon king#dragon god#chinese mythology#chinese dragon

131 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)5月26日(日曜日)

通巻第8266号

パラノイア指導部の幻覚症状は狂気を帯びてきた

習近平の『中華民族共同体概論』なるものをどう読むべきか

*************************

シン文化大革命の本格化なのか?

『中華民族共同体概論』なるものが発表された。毛沢東が提唱した階級革命ではなく、むしろ漢民族の文化的、人種的ナショナリズムを基軸とする、幻覚症状が顕著なのである。

中国共産党の少数民族政策に対する新たなアプローチは、少数民族が政治的、文化的自治権を行使し「自らの家の主人」となることを認めた過去の約束を頭から否定した。

新しい概論は中国の過去と未来に漢民族中心の物語に変色され、チベット人、ウイグル人、モンゴル人、その他の先住民族の「主権」と「祖国」は消去され、漢民族の植民地主義と人種形成の目的論に置き換えられた。時代錯誤も甚だしいと言える。

習近平がとなえる「中華民族」とかの抽象的概念は「統一された多民族国家」を統治するための新しい正統性を明確に表現している。『中華民族共同体概論』が提示す考え方は、民族統治に対する従来のアプローチ、「共産主義的多文化主義」というパラダイムから漢民族中心の文化的および人種的ナショナリズムへの根本的な後退を表している。

2018年に改正された中華人民共和国憲法は、1億2500万人と公認されている「少数民族」に対し、10億人を超える漢民族との平等を引き続き約束している。それぞれの故郷において、憲法はこれらの少数民族が「自治権を行使」できるよう「地域自治」を約束している。「独自の言語」『独自の文化』の権利も含まれるのである。この憲法を土台から無視しているのは、さすがに無法国家である。

『中華民族共同体概論』は、少数民族に漢民族の規範への服従と、言語、文化、アイデンティティの緩やかな消去を要求しており、中華人民共和国の少数民族を新たな漢帝国の植民地の「臣民」と定義した。

▼多様な意見はもはや少数民族自治区公共の場では存在しない

新たな正統派思想、「習近平の国家建設事業の強化と改善に関する重要思想」と呼ばれているものは、少数民族や漢民族の当局者から反対されてきた筈だった。

近年の典型がウイグル族への撤退的な弾圧だった。党国家官僚機構の再編、新疆ウイグル自治区やその他の辺境地域での暴力的な取り締まり、そして「民族問題」を担当する少数民族当局者の粛清がつづき、多様な意見はもはや公共の場では存在しない。

チベットのパンチェンラマは23年間、行方不明である。習近平主席が自ら宣言した「新時代」が到来した。

1991年のソ連崩壊後、民族分離主義の危険性と伝統的な中華文化の復興が緊急に必要であるとの強迫観念に取り憑かれた中国共産党は、「第二世代の民族政策」を提唱した。

政権の安定に「深刻な課題をもたらす根深い問題」とは、海外から煽られたテロ、過激主義、分離主義の三つの「悪の勢力」だけでなく、国内の「イデオロギーの誤解」や「誤った見解」も含まれる、とする。

「一部の地域では、少数民族文化の特殊性を誇張して「後進的で奇妙な風習や習慣」を促進している一方で、「一部の人々」は「意図的に少数民族のアイデンティティを強調し、中華民族のアイデンティティを薄め、意識的または無意識的に中華民族の共通性を無視している」と報告された。

『中華民族共同体概論』はこれまでの少数民族優遇政策を批判している。

過去の称す民族への政策は「当初の意図から逸脱し、民族的差異を固定化し、狭い民族意識を助長し、誤った『少数民族例外主義』論を生み出した」とし、ウイグル族、チベット族、モンゴル族が自らの歴史を歪曲し、「文化的多様性の保護を利用して後進的な生活様式や固定観念に固執する」ようになったなどとした。

同概論では中国の歴史に関する13の「講義」を中心としている。

また、習近平政権下での国家建設活動の新たな指導政策策定の意味、重要性、影響を解説している。

驚き桃の木は「中華民族は、約200万年前に、中国特有のヒト科のグループとともに出現した。その後、周囲の民族をその優れた華夏・漢民族の中核に引き込み、吸収することで有機的に成長し、途切れることなく分裂することなく、その規模と地理的分布を拡大した」そうな。

ホモサピエンスは235000年前、北京原人の人骨が再発見されたとしても、中国の最古のものは50万年前の類人猿である。北京市房山区周口店で北京原人の化石が見つかったのは1929年12月2日だが、その後、頭骸骨は行方不明である。

しかも「中華文明の寛容、平和、開放性」が自然な成長をもたらしたなどと吠え、文明の衝突、植民地主義、略奪、弱肉強食を克服した中国は、帝国と国民国家の両方の上部構造を超越する「人類文明の新しいパターン」を開拓したとなどと事大主義的な幻想を唱えている。妄想に近いのではないか。

▼

なにしろ「すべての民族が中華民族とその国民国家に「同一視し忠誠を誓う必要性」を持つために国民を「導く」積極的な役割を果たさなければならない」とし、「中華民族は絶対に『想像上の共同体』ではなく、むしろ5000年以上の中国文明の伝統が染み込んだ巨大国家共同体である」とパラノイア症状は重症になる。

たしかに殷王朝から秦始皇帝、漢帝国と中国では易姓革命が継続されたが、秦も隋も唐も鮮卑系であり、元はモンゴルであり、清朝は満州族だった。漢族の王朝は漢と明と宋でしかないが、この歴史実態は「中華民族共同体」でひとくくりにするわけだ。

『中華民族共同体概論』では中国文明は約5000年前に共通の政治共同体を生み出した「血縁の基盤」の上に築かれたと主張している。

第一の特徴は「血」という用語が夥しく使用され、中国の歴史全体を通じて、民族間の結婚、文化の融合、地域間の移住、「絡み合った血統」について頻繁に言及している。

習近平は漢民族と少数民族の関係を説明する際に「大家庭」の比喩を頻繁に用いている。中華人民共和国建国の際に毛沢東が同じ比喩を用いたとき、「中華民族の家族の血縁関係」を明らかにしようとした。つまり、「あなたは私の中におり、私はあなたの中におり、誰も他の人から切り離すことはできない」というわけである。

第二に、各民族の意識と中華民族の共通意識との関係である。両者は「手を取り合って」はいるものの、同等ではない。むしろ、中華民族全体の利益が第一であり、各民族の意識は「中華民族共同体の意識に従属し、奉仕すべきである」とする。

第三に、中華文化と各民族文化の関係である。「中華文化は背骨であり、各民族文化は枝葉である。根が深く幹が強くてこそ枝葉が栄える」

第四に、物質と精神の関係がある。「経済と社会の発展は、自然に国家の統一をもたらすものではない」とし、党の指導者は「魂のエンジニア」でなければならない。積極的に中国国民全員の思考、隠語、行動、身体を形成しなければならないが、少数民族は後進的と見なされているため、特別な配慮が必要である。

冒頭にのべたように、現在の中国では毛沢東を尊敬するパラノイア指導部によって、新たな文化革命が本格化している。漢民族の文化的、人種的ナショナリズムの波である。過去の約束、政策、歴史を歪曲することで、漢民族中心主義の神話を再構築しようとしていることになる。つまり、中国共産党王朝にただ一人の主人がいる。

それが漢民族基軸のシン帝国、習近平皇帝ということである。

7 notes

·

View notes

Text

アメリカが主導した昭和天皇の戦争犯罪の証拠隠滅

昭和天皇と731部隊

http://blog.livedoor.jp/nobug51/archives/1103925.html

欧米の帝国主義にならって、日本も中国侵略を真剣に考え、実行していった。

当時、天皇は現人神であり、日本国においては絶対の存在だった。小さい頃から、家庭や学校で天皇を拝み、学校では教育勅語を奉読され、天皇のために死ぬことが最高の価値のように教えられた時代でもあった。

日本の傀儡政権が満州に成立すると、早速、その地で、安くて強力な兵器(貧者の核爆弾)の開発を目指した。その中心になったのが陸軍軍医少佐の石井四郎であった。

1936年、天皇の認可の下に中国ハルピンの郊外平房の広大な敷地に研究施設を作り、東京の陸軍軍医学校やその他の石井のネットワークと連携しながら、中国人・朝鮮人・ロシア人・モンゴル人などをマルタと称して生体実験・生体解剖などをし、試行錯誤を重ね、より強力な細菌兵器の開発を目指した。

そこで開発された細菌爆弾(陶器爆弾)は中国の都市で実戦された。ペスト菌で多くの被災者を出し都市は混乱した。

研究成果は思ったよりも上がらず、兵器の開発を急いだが、時すでに遅く、ソ連の参戦を許してしまった。

ソ連が参戦するや否や、軍部・天皇はいち早く731部隊の証拠隠滅をはかり、建物を爆破し、収容されていたマルタを全員殺し、731部隊員を急遽日本へ戻した。

これも戦争犯罪がばれると、天皇にもその責任が問われることになるからだ。

731部隊にも何人かの皇族が行き来し、実際731に係わっていた皇族もいた。東条も足を運び、大元帥昭和天皇の耳にも731についての情報は入っていたはずである。

莫大な予算をかけ、全国の優秀な医学者を集めて作られた731部隊は、軍部・天皇がもっとも期待していた部隊ではなかったか?

戦後、アメリカは731部隊幹部の尋問を細菌兵器の専門家に担当させた。

ところが、731部隊幹部は事実を隠し続け、人体実験はしていないと嘘を通した。

1947年(昭和22年)1月に、ソ連が石井ら日本にいる731部隊員の尋問を要求した。ソ連とアメリカの交渉により、人体実験のことが明らかになると、アメリカは人体実験・細菌戦のデータを独占しようと、石井らと打ち合わせをする。その結果、ソ連の尋問は形式的なものになってしまった。

731の戦犯追及をしていた占領軍(アメリカ)の法務部の活動はアメリカ自身の手によって強制的に停止され、詳細なデータはアメリカが独占することになり、東京裁判では731部隊のことは裁かれなかった。

マッカーサーと本国アメリカとの交渉の中で、データの独占のこともあったが、もう1つの大きな懸案は、天皇にその責任が及ばないようにすることだったのではないか?

マッカーサーは当初から日本の占領にあたって、天皇の力を利用しようと考えていた。

また、マッカーサーは自国の遅れていた細菌兵器の開発に日本軍のデータが役立つだろうと見ていた。何としても、細菌戦や細菌兵器のデータが欲しかった。

731部隊の戦犯追及をすると、そのデータは独占できなくなり、またその責任が天皇に及ぶのを恐れたのではないか?

(ドイツでは人体実験にかかわった医師などが「ニュルンベルグ継続裁判」によってアメリカの手によって裁かれている!最高責任者ヒトラーはすでに自殺している。)

日本政府とアメリカは、一緒になって、731の隠蔽を図り、これが東京裁判で裁かれない様にし、その残虐な事実が国民の前に公表されないようにした。

昭和天皇とマッカーサーとの会談は極秘裏に戦後11回行われた。

新憲法が制定された後でも、「象徴天皇」という新たな憲法上の地位に“制約”を感じることもなく「政治的行為」として、マッカーサーと「トップ会談」がなされていた。それも、当時の政府を飛び越えて行われていた。

それ結果、裁判で国民の前に731の情報が公開されなかったし、追及もされなかったものだから、大元帥昭和天皇の戦争責任は問われなかった。

※パウエルの記事と森村の本は、日本で政府が見解を出さざるを得ないほどの騒ぎを巻き起こした。政府は国会で731部隊の存在と、731部隊の戦争犯罪について初めて認めた。議論の中で政府は、石井の細菌実験について知りながら石井にかなりの軍人恩給を給付していたことを全く偶然に露呈してしまった。(『死の工場』ハリス著:柏書房)

・天皇裕仁は、明らかに、2度にわたって石井の実演を目にしている。

1度目は1933年に陸軍軍医学校を視察した折、もう1度は恒例の天皇訪問の際の、海軍の艦船上においてである。石井が濾水機の1つに放尿し、その濾過水を飲み干すよう天皇に恭しく差し出したとされているのは、天皇が視察したそうした折のことだった。・・・天皇はその申し出を断り、そして石井は尿を濾過したその水を見るからに嬉々として飲み干したという。

・軍医中将で元関東軍軍医部長の梶塚隆二によれば、石井は「天皇の軍令」によって1936年に平房の実験を開始する許可を与えられたと言う。・・・・梶塚によれば、その後1939年に、天皇は、石井の特殊部隊を再編成するようさらにもう1つ軍令を発布した。・・・・

石井が東京の高い地位のところに、ひょっとすれば最も上のところに味方を持っていたことは明らかである。

・軽く見てはならないのは、石井と若松の部隊は、裕仁の勅令によって設立された部隊であるという事実である。他の多くの部隊は、必要とされた時に陸軍の内部で適当な司令官によって設立された。

・軍事細菌研究のさらにもう1つの拠点が長春の第100部隊(部隊長:若松有次郎)であった。作戦任務のための資金供給は莫大かつ無制限だった。部隊は2つの経路から資金を得ていた。すなわち、東京の陸軍省と、関東軍司令部の第2部である。(陸軍省から人件費60万円の予算が、100万円が関東軍司令部の第2部から攻撃的生物戦の研究のために支出された。731部隊の予算総額は1000万円、人件費300万円、20万から30万が各支部の運営費、600万円が細菌製造、実験、研究費用である。しかも731部隊の予算は国会の場で細部を発表されることはなかった。関東軍の獣医将校は、生物戦の資金は底なしだと自分は理解していたと語っている。)

・石井はノモンハン事件の間に彼が行ったサービス業務に対する褒美として、天皇の玉璽の押してある大変名誉な政府表彰を受けた。彼の部隊は、同じ戦闘中における英雄的な行動に対して、天皇から価値ある表彰状を贈られた。

このことも、またしても無二の名誉だったのである。他の医療部隊も日本の戦争において勇敢に働いた。それなのに、20世紀において他の医療部隊が天皇の表彰状をその業務に対して受けたことはない。裕仁が、これらの名誉ある賞を与える前に、いくらかの調査を行ったのではないかと疑ってもおかしくない。

(1939年に発生したノモンハン事件では、出動部隊の給水支援を行うことになり、石井式濾水機などを装備した防疫給水隊3個ほかを編成して現地へ派遣し、部長の石井大佐自身も現地へ赴いて指導にあたった。最前線での給水活動・衛生指導は、消化器系伝染病の発生率を低く抑えるなど大きな成果を上げたとされる。その功績により、第6軍配属防疫給水部は、第6軍司令官だった荻洲立兵中将から衛生部隊としては史上初となる感状の授与を受け、石井大佐には金鵄勲章と陸軍技術有功賞が贈られた。)

・『731部隊-天皇は知っていたか?』と題されたそのドキュメンタリーは、2人のベテランのテレビジャーナリストによって製作された。・・・アメリカ、イギリス、その他の連合国軍の西洋人捕虜が、人体実験の犠牲になったことが暴露された。その上、ドキュメンタリーの製作者・ナレーターは、天皇が満州での細菌戦の人体実験を知っていたことを強く示唆している。

・1930年代において、くるくる替わった日本の内閣においては役目を果たすように〔大臣職に〕任命された軍部のリーダーたちは、誰もが満州で起こっていることを認識していた。参謀本部のスタッフ〔立案者〕とその上司たちは、石井、若松、北野のプロジェクトに精通していたし、細菌兵器の開発研究を助けた。・・・・

何千人もの、もしかしたら何万人もの陸軍の軍医や獣医、生物学者、化学者、微生物学者、技術スタッフその他の似たような職の人々が、定期的に交代で満州や〔その他の〕中国占領地に派遣されている。(731部隊には専用の飛行場があり、専用の飛行機も複数持っていた。東京⇔ハルピン間を何度も往復して情報交換や物資の輸送などをしていた。また、他の部隊との連絡にも使った。)

・軍部を除けば、外務省が平房での秘密の任務について認識していたことは確実と思われる。それは、ハルピンの日本領事館の地下室がマルタの留置場として使われていたことからも言える。

・東久邇は早い時期に、平房の施設を旅先で訪れている。

・1939年2月9日に、裕仁の弟である活発な秩父宮は、陸軍省の大会議室で、2時間半にわたる石井の「雄弁な」講演に出席した。

・天皇の一番下の弟である三笠宮は、施設の多くに立ち寄った。

・竹田宮は関東軍の首席主計官として、満州におけるすべての細菌戦の関連施設に割り当てられる金を扱った。・・・また、平房〔の施設〕に立ち入る際には竹田宮・宮田が発行した通行証を求める必要があった。関東軍司令官もしくはその直属の部下が731部隊を訪れるときは、竹田宮自身が彼らの一行に混じって彼らをエスコートした。

・天皇は、その倹約〔の精神〕でも知られていた。彼は常々、役に立たないもしくは取るに足らないプロジェクトのために、政府の支出が無駄に使われないよう懸念していると表明していた。細菌戦のプログラムは、国の資源の大規模な乱費であった。第2次世界大戦中、平房、長春、奉天、南京の主要な基地および多くの支部施設は、少なくとも1500万円から2000万円、多分それ以上の年間予算を食い潰して機能していたに違いない。天皇が軍事予算を詳細に調べたなら、満州やその他の中国における何千もの人員の滞在は、天皇にとって関心事だったはずである。裕仁はまた、特別の武器研究にその使途を限定された秘密の帝国予算を持っていたが、それが満州や中国において細菌戦の研究に使用されていても何の不思議も無い。

・裕仁は細菌戦の研究については知っていたのだろうか。おそらくイエス、であろう。このプロジェクトは、単純に、天皇の目から隠しおおすには、大規模すぎた。費用も、天皇の政府費用に対する鋭い関心から逃れるには巨額すぎた。・・・・最終的に、大日本帝国において、政策決定は政府の最高レベルで行なわれるべきものであって、陸軍の将軍たちの気まぐれでできるものではなかったのである。

(以上『死の工場(隠された731部隊)』:シェルダン・H・ハリス著、近藤昭二訳より抜書き)

・731部隊の組織犯罪については、関東軍という日本陸軍の一駐留軍の指揮命令系統下にあった。部隊そのものは関東軍司令官の直轄であり、あらゆる人体実験も形式上は司令官の命令無しには行なわれえなかった。また、731部隊以外の「防疫給水部隊」(北京、南京、広東など)も日本陸軍の中国派遣軍の指揮下にあった。

日本陸軍を統括していたのは陸軍省であり、その上には天皇がいた。したがって731部隊の人体実験の最終責任者も天皇である。(『検証 人体実験 731部隊・ナチ医学』小俣和一郎著:第3文明社)

http://blog.livedoor.jp/nobug51/archives/1103925.html

3 notes

·

View notes

Quote

日本の東と西の間には長年にわたる対立がある。 関西(西)には京都や大阪などの都市が含まれ、関東(東)には東京や横浜が含まれます。 著者には理由はよくわかりませんが、関西人と関東人はこうした違いを誇りに思っています。 この国の形は歴史的に、多くの軍閥間の同盟関係の変化を伴う、ほぼ二極の軍事対立を生みました。 何世紀も前、京都は帝都であり、大阪は経済の中心地でした。 日本の西には韓国と中国があり、商業と文化の貿易によりこの地域は豊かで強力になりました。 16 世紀の終わり近く、信長という名の武将が日本の大部分を統一することに成功しましたが、仲間に裏切られました。 支配権をめぐる熾烈な争いが続き、1600年にほぼ国のほぼ中央に位置する瀬木原での戦いで最高潮に達した。 勝者は、徳川家康という将軍で、将軍(名目上は天皇に仕えるが実質的には統治する軍事統治者)となり、江戸(現在の東京)に拠点を置きました。 彼の敗北したライバルは、ご想像のとおり、大阪を拠点にしていました。 江戸は、1590年頃に家康が現れて城を再建し、その地域を拠点とするまでは、壊れた城のある小さな漁村にすぎませんでした。 瀬木原の戦いに勝利した後、彼はほぼ寛大な勝利を収めたが、他の武将たちに江戸の世帯を維持し( 事実上の 人質にする)、インフラを構築するために資金と労働力を提供するよう要求した。 5年以内に江戸は人口約15万の大都市になった。 徳川はまた、特にライバルが海外で軍隊や資本を集めるのを防ぐために、国を鎖国し、外国貿易を禁止した。 彼の家族は、19 世紀に幕府が廃止され、日本が外の世界に開かれるまで、日本を統治し続けました。 江戸は東京と改名され、正式な首都となったが、20世紀初頭に大正天皇が東京に移るまで皇室は京都に居住し続けた。

日本のソウルフード: おにぎり | ハッカーニュース

4 notes

·

View notes

Text

蔡英文秘史 家史

先祖告誡我們——

瞭解一個人,必先瞭解其家史、身世,瞭解基因密碼與基因病變。

蔡

姓乃黃帝之後,源出於姬姓。

蔡姓始祖,可追溯到周朝時的蔡叔度。鄭樵《通志·氏族略·以國為氏》載:「蔡氏,文王第五子蔡叔度之國也。自昭侯以下,春秋後相承二十六世,為楚所滅,子孫以國為氏。」蔡叔度,周初「三監」之一,周文王之第五子,為周武王之弟。武王克商之後,叔度受封於蔡(今河南上蔡縣),為蔡國國君,史稱「蔡叔」。武王讓蔡叔與管叔、霍叔三人共同監管武庚(商紂王之子),教治殷民,稱為「三監」。武王去世,周成王年幼繼位,由周公旦臨朝攝政,蔡叔與管叔等不服,聯合武庚一起叛亂,被周公平定後,蔡叔被放逐。以後,周成王又封蔡叔之子胡於蔡。蔡國立國約600年,西元前447年被楚國所滅,蔡國遺民仍以國為姓。

據史書記載,蔡氏得姓於蔡國,發展於濟陽,故蔡姓族人大都以「濟陽」為「郡望」或「堂號」,以志家世根源。

濟陽蔡氏最初是指居於陳留考城縣的蔡氏家族。濟陽郡始設於晉代,西晉惠帝時,將陳留郡一部分劃出設置濟陽國,後改為郡,治所在濟陽,領濟陽、考城諸縣,轄區相當於今河南蘭考、民權一帶。西晉永嘉之亂,漢人南遷,蔡氏族人亦隨之遷居江南、江東。隋唐之後,蔡姓在南北各地都有發展,而在東南沿海一帶尤盛,因此至今仍有「陳林王鄭蔡,天下占一半」的俗諺。

據莆田東沙《蔡氏族譜》和仙遊楓亭譜(蔡襄族譜)記載,蔡用元乃蔡氏入閩始祖,時在唐代。自蔡用元至蔡襄共六代。蔡襄乃北宋慶曆名臣,為官清正,政績卓著,擔任泉州太守時主持建造洛陽橋,名揚天下。在泉州,「青陽衍派」堂號的故事,更是蔡氏族人幾乎家喻戶曉的。在晉江青陽蔡氏祠堂的正廳,有這樣一副對聯,上聯是「裔出周代,肇基唐代,官封宋代,長綿百代振家聲」,下聯是「脈映濟陽,支分莆陽,派衍青陽,好就三陽開泰運」。這副對聯概括說明了青陽蔡姓的源流和發展。溯本追源,青陽蔡氏根在濟陽,後又傳衍到福建莆陽,再由莆陽遷居青陽,故稱「濟陽——莆陽——青陽,三陽開泰」。

明崇禎年間,已有蔡鳴震自金門遷入澎湖。鄭成功率軍收復臺灣時隨之入臺的有不少蔡姓人,泉州、晉江、石獅許多蔡氏留在雲林、屏東等地墾植。明永歷年間,金門人蔡相將、蔡道賓兄弟等由金門遷居到澎湖。清康熙年間,又有南安人蔡為謝、蔡廷、蔡構等入臺開墾。經過400多年繁衍,如今臺北市區、臺北金山鄉、萬裏鄉、基隆市一帶,蔡氏蔚為望族。

蔡姓在臺灣繁衍發展,幾乎遍及臺灣全島各地。從南到北,從東到西,蔡姓的子孫隨處可見。據臺灣有關方面統計,臺灣的姓氏有1000多個,蔡姓名列臺灣百家姓中第8位,人口超過100萬。

蔡英文的祖上蔡攀龍(1738—1798),是大清一位大名鼎鼎的虎將,當年就是他率部一舉平定臺灣叛亂、收復了臺灣,保持了大清領土完整,受到乾隆皇帝親筆詔書嘉獎,榮獲一等功臣。

◎乾隆皇帝欽賜蔡攀龍「健勇巴圖魯」的名號

蔡攀龍本是貧苦出生,年少時以捕魚為生,因力氣頗大,被一老翁看上,覺得此人大有可為,便將自己的女兒許配給蔡攀龍為妻,並建議其從軍。他憑藉著自己的一身力氣參軍入伍,給自己拼一個美好的前程。聽從了岳丈的建議,蔡攀龍決定從軍。

行伍後,蔡攀龍很快就立下了戰功,並被提拔為廈門提標千總,分訊玉州。當時的廈門,海盜猖獗,時時侵擾中國東南沿海領域,身為千總的蔡攀龍假扮成商人,待海盜想要對商船搶劫之時,一舉將海盜捕獲。因為此事,蔡攀龍又被升為廈門守備。

此後,蔡攀龍步步高升,乾隆四十七年升為閔安左營守備,第二年的八月份又擔任金門鎮中軍左營遊擊,四十九年又被凋為澎湖右營遊擊。

乾隆五十一年十一月二十七日,林爽文率領義軍攻佔了彰化縣城,莊大田則從臺灣的南部發動起義,迅速攻佔了鳳山,這讓全臺灣都為之震動。

臺灣坊間傳言,駐臺的清軍準備放棄府城退守到安平,一時之間,府城從上到下人心惶惶。就在臺灣民眾因為林爽文起義而惴惴不安時,蔡攀龍奉福建巡撫徐嗣的命令率領700水師趕到了府城,雖然人並不多,但是援軍的到來暫時穩定住了臺灣府城的人心。

乾隆五十二年二月二十二日,蔡攀龍在收復鳳山的作戰中表現英勇,但是很不幸,總兵郝壯猷在鳳山受到了義軍的伏擊,軍隊被迫退回府城。

三月二十七日,林爽文和莊大田的義軍妄圖趁勢圍攻府城。蔡攀龍奉水師提督常青的命令固守府城近郊的桶盤棧,保護了府城周邊的安全。蔡攀龍由於在鳳山以及府城戰役中優秀的表現,被連升兩級,擔任臺灣北路協副領一職。

林爽文起義被鎮壓之後,蔡攀龍因為赫赫戰功被提升為海壇鎮總兵,不久又改任臺灣鎮總兵,後來還曾擔任過福建陸路提督。乾隆皇帝欽賜蔡攀龍「健勇巴圖魯」的名號,請畫師在紫光閣為其畫像,用來嘉獎蔡攀龍在平定臺灣所立下的戰功。當年那個貧苦的少年,變成了威風凜凜的總兵。

嘉慶三年,蔡攀龍在金門去世,後人將蔡攀龍的屍骨安葬在了金門徑林。蔡氏的後人也將蔡攀龍奉為入臺之後的第一先祖。

3 notes

·

View notes

Text

家史

先祖告誡我們——

瞭解一個人,必先瞭解其家史、身世,瞭解基因密碼與基因病變。

蔡

姓乃黃帝之後,源出於姬姓。

蔡姓始祖,可追溯到周朝時的蔡叔度。鄭樵《通志·氏族略·以國為氏》載:「蔡氏,文王第五子蔡叔度之國也。自昭侯以下,春秋後相承二十六世,為楚所滅,子孫以國為氏。」蔡叔度,周初「三監」之一,周文王之第五子,為周武王之弟。武王克商之後,叔度受封於蔡(今河南上蔡縣),為蔡國國君,史稱「蔡叔」。武王讓蔡叔與管叔、霍叔三人共同監管武庚(商紂王之子),教治殷民,稱為「三監」。武王去世,周成王年幼繼位,由周公旦臨朝攝政,蔡叔與管叔等不服,聯合武庚一起叛亂,被周公平定後,蔡叔被放逐。以後,周成王又封蔡叔之子胡於蔡。蔡國立國約600年,西元前447年被楚國所滅,蔡國遺民仍以國為姓。

據史書記載,蔡氏得姓於蔡國,發展於濟陽,故蔡姓族人大都以「濟陽」為「郡望」或「堂號」,以志家世根源。

濟陽蔡氏最初是指居於陳留考城縣的蔡氏家族。濟陽郡始設於晉代,西晉惠帝時,將陳留郡一部分劃出設置濟陽國,後改為郡,治所在濟陽,領濟陽、考城諸縣,轄區相當於今河南蘭考、民權一帶。西晉永嘉之亂,漢人南遷,蔡氏族人亦隨之遷居江南、江東。隋唐之後,蔡姓在南北各地都有發展,而在東南沿海一帶尤盛,因此至今仍有「陳林王鄭蔡,天下占一半」的俗諺。

據莆田東沙《蔡氏族譜》和仙遊楓亭譜(蔡襄族譜)記載,蔡用元乃蔡氏入閩始祖,時在唐代。自蔡用元至蔡襄共六代。蔡襄乃北宋慶曆名臣,為官清正,政績卓著,擔任泉州太守時主持建造洛陽橋,名揚天下。在泉州,「青陽衍派」堂號的故事,更是蔡氏族人幾乎家喻戶曉的。在晉江青陽蔡氏祠堂的正廳,有這樣一副對聯,上聯是「裔出周代,肇基唐代,官封宋代,長綿百代振家聲」,下聯是「脈映濟陽,支分莆陽,派衍青陽,好就三陽開泰運」。這副對聯概括說明了青陽蔡姓的源流和發展。溯本追源,青陽蔡氏根在濟陽,後又傳衍到福建莆陽,再由莆陽遷居青陽,故稱「濟陽——莆陽——青陽,三陽開泰」。

明崇禎年間,已有蔡鳴震自金門遷入澎湖。鄭成功率軍收復臺灣時隨之入臺的有不少蔡姓人,泉州、晉江、石獅許多蔡氏留在雲林、屏東等地墾植。明永歷年間,金門人蔡相將、蔡道賓兄弟等由金門遷居到澎湖。清康熙年間,又有南安人蔡為謝、蔡廷、蔡構等入臺開墾。經過400多年繁衍,如今臺北市區、臺北金山鄉、萬裏鄉、基隆市一帶,蔡氏蔚為望族。

蔡姓在臺灣繁衍發展,幾乎遍及臺灣全島各地。從南到北,從東到西,蔡姓的子孫隨處可見。據臺灣有關方面統計,臺灣的姓氏有1000多個,蔡姓名列臺灣百家姓中第8位,人口超過100萬。

蔡英文的祖上蔡攀龍(1738—1798),是大清一位大名鼎鼎的虎將,當年就是他率部一舉平定臺灣叛亂、收復了臺灣,保持了大清領土完整,受到乾隆皇帝親筆詔書嘉獎,榮獲一等功臣。

◎乾隆皇帝欽賜蔡攀龍「健勇巴圖魯」的名號

蔡攀龍本是貧苦出生,年少時以捕魚為生,因力氣頗大,被一老翁看上,覺得此人大有可為,便將自己的女兒許配給蔡攀龍為妻,並建議其從軍。他憑藉著自己的一身力氣參軍入伍,給自己拼一個美好的前程。聽從了岳丈的建議,蔡攀龍決定從軍。

行伍後,蔡攀龍很快就立下了戰功,並被提拔為廈門提標千總,分訊玉州。當時的廈門,海盜猖獗,時時侵擾中國東南沿海領域,身為千總的蔡攀龍假扮成商人,待海盜想要對商船搶劫之時,一舉將海盜捕獲。因為此事,蔡攀龍又被升為廈門守備。

此後,蔡攀龍步步高升,乾隆四十七年升為閔安左營守備,第二年的八月份又擔任金門鎮中軍左營遊擊,四十九年又被凋為澎湖右營遊擊。

乾隆五十一年十一月二十七日,林爽文率領義軍攻佔了彰化縣城,莊大田則從臺灣的南部發動起義,迅速攻佔了鳳山,這讓全臺灣都為之震動。

臺灣坊間傳言,駐臺的清軍準備放棄府城退守到安平,一時之間,府城從上到下人心惶惶。就在臺灣民眾因為林爽文起義而惴惴不安時,蔡攀龍奉福建巡撫徐嗣的命令率領700水師趕到了府城,雖然人並不多,但是援軍的到來暫時穩定住了臺灣府城的人心。

乾隆五十二年二月二十二日,蔡攀龍在收復鳳山的作戰中表現英勇,但是很不幸,總兵郝壯猷在鳳山受到了義軍的伏擊,軍隊被迫退回府城。

三月二十七日,林爽文和莊大田的義軍妄圖趁勢圍攻府城。蔡攀龍奉水師提督常青的命令固守府城近郊的桶盤棧,保護了府城周邊的安全。蔡攀龍由於在鳳山以及府城戰役中優秀的表現,被連升兩級,擔任臺灣北路協副領一職。

林爽文起義被鎮壓之後,蔡攀龍因為赫赫戰功被提升為海壇鎮總兵,不久又改任臺灣鎮總兵,後來還曾擔任過福建陸路提督。乾隆皇帝欽賜蔡攀龍「健勇巴圖魯」的名號,請畫師在紫光閣為其畫像,用來嘉獎蔡攀龍在平定臺灣所立下的戰功。當年那個貧苦的少年,變成了威風凜凜的總兵。

嘉慶三年,蔡攀龍在金門去世,後人將蔡攀龍的屍骨安葬在了金門徑林。蔡氏的後人也將蔡攀龍奉為入臺之後的第一先祖。

2 notes

·

View notes

Text

イスラエル・パレスチナ問題

文字数6500文字以上、400字詰め原稿用紙17枚に相当

【イスラエル・パレスチナ問題の超簡単な要約】

むかしむかし、紀元前11世紀ごろ、つまり今から3000年前、パレスチナという土地にイスラエル王国という国があった。

ユダヤ教の国や。

日本はまだどんぐりを拾って生活をしていた縄文時代の頃やな。

一代目の王様が国を作ったあと、二代目の王様ダビデ王って人が国を大きくしたんやけど、今でもDAVIDっていう名前の西洋人いっぱいおるよな。

ダビデの名残や影響力を感じるよな。

三代目の王様ソロモン王は、エルサレムにユダヤ神殿という立派な神殿を作った。

ソロモン王の死後、イスラエル王国は分裂し弱体化していったんや。三代目で駄目になるって日本の同族会社と変わらんな。ビッグモーターは二代目であかんことなったけど。

弱体化したイスラエルはお隣の国々に攻め込まれ、ソロモン王が作った神殿は破壊され、ユダヤ人はバビロニアの支配下に入って、バビロン、今のバグダットの近くに連れて行かれたんや。

紀元前5世紀頃、ペルシャ王のキュロス二世が「ユダヤ人はイスラエルに帰ってええで」と発表して、エルサレムにまたユダヤ神殿を建設したんや。

2回目の建設なので第二神殿と呼ぶ。

立派な神殿が出来てユダヤ人は喜んだわけやな。

紀元0年頃、イエス・キリストが生まれる。

この人は実はイスラエルのあたりの人なんよ。

弟子を12人作ったり、あれこれ活動したあと、最後はエルサレムのゴルゴダの丘っていうところで死ぬんやけど、死んだのはさっきのエルサレムのユダヤ神殿のすぐ近くや。

紀元前が終わり西暦70年、イタリアのローマ帝国がはるばる中東まで攻め込んできて、ユダヤ人と激しい戦争となったんや。

エルサレムはまたも陥落し、せっかく作ったユダヤ神殿はまた破壊されてしまった。

この時あまりにも激しく国が破壊されたので、ユダヤ人たちは国自体がなくなり、世界中に散り散りばらばらになってしまったんや。

国がないからどこへ行っても外様扱いで、常に迫害されてきたわけやな。ひどい話や。

明日突然日本国が滅んで、どっかの国に住めと言われたら、苦労するよな。差別もされるよな。

で、ユダヤ人らが追い出されたエルサレムは荒廃したわけやが、それから250年後の4世紀頃、ときのローマ帝国の皇帝が大のキリスト教ファンで、「エルサレムのキリストが死んだ場所(ゴルゴダの丘)に教会を作れ」って命令したんや。

キリスト��死んでから長く経ってたし、ユダヤ人が追い出されてから250年くらい経ってたから、「まあこのへんやろ」ってことで大体の位置で作ったのが「聖墳墓教会」や。

ゆな先生もいったことあるで。

昔ユダヤ神殿があった場所の、かなり近くにあって、要はキリストの墓の教会やな。

よって、この4世紀の時点でエルサレムはユダヤ教の聖地だったのに加えて、キリスト教の聖地にもなったわけや。

それからまた300年後の7世紀、アラブ軍(イスラム教)がエルサレムに攻め込み、支配下においた。

ユダヤ神殿がかつてあった土地の真上に、かの有名な「岩のドーム」を作ってしまったんや。金ピカの屋根のやつやね。

この岩のドームは預言者ムハンマドが昇天したという伝説の場所として信じられてて、イスラム教におけるメッカほどではないにせよ、超重要聖地になってしまった。

超重要な聖地なわけで、イスラム教の信者らも多くエルサレムに住み着いたわけやで。

この時点で、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、3つの聖地がエルサレムのほぼ同じ場所にある状態になった。いまから1700年も前の話やね。

ちなみに、ユダヤ神殿が破壊されて、上に岩のドームが作られてしまったわけでユダヤ人の聖地はなくなったわけやが、ユダヤ神殿の壁が残ってる広場があって、ユダヤ教の人はそこを聖地にしてる。これが嘆きの壁や。ユダヤ教の最高の聖地扱いやね。

それから400年たった11世紀頃頃、ローマ帝国(イタリア)はキリスト教国家になってたんやけども、この頃に結構国粋主義みたいなのが盛んになるんや。

ローマ帝国の中にいるユダヤ人を迫害して虐殺してみたり、聖地エルサレムを奪還しようって動きが高まる。

しまいには「十字軍」ってやつを組織してエルサレムへ侵攻したんや。

7世紀頃からパレスチナを治めてたアラブ人ら(イスラム教)は抵抗するんやが、ローマ帝国の軍団が強かったから負けてしまって、エルサレムはキリスト教の支配下に置かれるようになったんや。

イスラム教の人たちがキリスト教を嫌う理由に、この十字軍があるね。

キリスト教国家が中東でイスラム教国家と戦争をするたびに、「現代の十字軍め」と恨み節を言うのは結構よくある話や。

その後も何度も何度も支配権が変わって、キリスト教が追い出されたり、ユダヤ人が追い出されたりを何度も繰り返しながらまた数百年たったんや。

その後マムルーク朝とかオスマン帝国(いまのトルコ)に支配されて20世紀まで来る。

20世紀初頭の時点で、エルサレムにはユダヤ人、イスラム、キリスト教が1/3ずつくらい住んでたんや。聖地が重なりながらも、まあなんとか回ってたんや。

でも西暦70年に国が滅ぼされて世界に散り散りバラバラになったユダヤ人がどうしてたんか?って話気になるよな。

日本人が海外に分散していったら、段々とその国に慣れていって、何世代かしたら日本語も忘れて、仏教も神道も忘れてその地に同化していくよな。

でもユダヤ人はそうはならんかったんや。ユダヤ教のおかげやね。

ユダヤ教は小さい頃から教義を叩き込んで、子供に伝えていくのが本当に生活に染み込んでる。

その結果、西暦70年から1900年間も世界に分散した割に、ちゃんとユダヤ教は残ってたんや。

19−20世紀頃になると、世界に分散してるユダヤ人たちは「シオニズム運動」って言って「シオンの丘に帰ろう」という活動が盛んになる。シオンの丘=聖地エルサレムのことや。

自分たちの国を作ろうっていう動きが出てきたわけやね。

20世紀初頭、オスマン帝国(トルコ)がエルサレムを支配していた頃、シオニズム運動は盛り上がってたんやけど、オスマン帝国はちょっと弱体化してきてたんや。

「おっ、弱っとるやん!」ってことで当時世界最強の国だった鬼畜イギリス軍が、エルサレムに攻め入ってきて、エルサレムを奪ってしまうんよ。

この頃のイギリスは七つの海を制したと言われるほど力があったからね。

オスマン帝国を倒したことで、イギリスはパレスチナ、ヨルダン、イラクを委任統治領にしたんや。要は植民地みたいなもんやね。

イギリスの統治下にある間に、シオニズム運動が盛んだったのもありユダヤ人人口が増え、3つの宗教では争いが頻発するようになっていった。

1948年、委任統治の期間が終わるにあたり、めんどくさくなったイギリスは「じゃあユダヤ人の国とアラブ人の国に2つに分ければいいじゃん!」って謎提案をして、国連もそれを承諾してしまうんや。

3つの宗教が混ざってなんとかこれまで来た場所を、2つの国に分ければいいじゃんって無理な話よな。土地への愛着とかもあるしさ。

ユダヤ人がエルサレムのエリア(今のパレスチナ+イスラエル)を支配したのは西暦70年が最後で、そこから先はユダヤ人が支配はしてなかったんよ。ローマ帝国はキリスト教やし、岩のドームを作ったのはイスラム教で、そこからずっとイスラム教が支配してて、最後に支配してたオスマン・トルコもイスラム教国家や。

イスラム教の人らからすると、「確かにユダヤ教の人らもエルサレムにおったけど、なんでお前らが突然このパレスチナに国作って我々の土地を奪うんや!」ってブチ切れるわけや。

逆に自分の国がほしかった全世界のユダヤ教徒は喜んでたわけやな。

しかもユダヤ人のほうが遥かに少ないのに支配する面積も大きかったんや。

結果として発生したのが第一次中東戦争や。

そりゃ1500年間住んでた土地に、いきなりユダヤ人の国を勝手に作られて追い出されたらたまったもんじゃないよな。

我々日本人が、「2000年前は実は僕たちの先祖が住んでたんで」とか言って本州を謎の外国人に取られて四国とか北海道におしのけられるようなもんやからね。

どんぐり拾ってたような時代に住んでましたなんて言われても納得できんわな。

当時統治してたはずのイギリス軍はさっさと逃げ出したわけやが、そもそもこの問題はイギリスの影響が大きい。

イギリスは三枚舌外交と言って、

・オスマン帝国(トルコ)を倒したいので、オスマン帝国の支配下にいるアラブ人たちに「武装蜂起してくれたらオスマン帝国の土地を割譲して独立国を作ってあげるよ」とそそのかして反乱を起こさせる

・フランス・ロシアとの間では、アラブ人たちに約束したのとは全く違い「オスマン帝国の領土はフランス支配、イギリス支配の2つに分割にし、パレスチナは国際管理下にしよう」と提案する

・ユダヤ人資産家のロスチャイルドには「パレスチナにユダヤ人国家を作ってあげるから、その代わり戦費をくれ」と提案

要は3つの関係者に矛盾することを言いまくって争いを起こして最終的にオスマン帝国を倒してパレスチナ(+エルサレム)を手に入れたわけやな。

そのままオスマン帝国が支配してたら今のような争いだらけのエリアにならず、幸せだったんやないかという話やね。

ブリカスと言われる所以やね。

第一次中東戦争(1948)ではイスラエルが勝利し、イスラエルはまず独立国としての地位を得る。まず国を作ったわけやね。これが一回目の戦争や。

第二次中東戦争(1956)では、スエズ運河を国有化しようとしたエジプトを邪魔しようと企んだイギリスとフランスがイスラエルと一緒にエジプトに攻め込んだことで勃発する。

エジプトが負けるかと思いきや意外と耐えたしスエズ運河も守りきったことで「エジプト結構すごくね?」的な雰囲気で国連の介入で終戦したんや。

エジプト=アラブの勝利やね。

第三次中東戦争(1967)は、わずか6日で終わったから6日間戦争とも言われるけども、イスラエル軍がアラブの国々(エジプトやシリア、ヨルダンなど)に攻め込んで、圧倒的勝利を治めて、今のイスラエルの国土は大半はここで奪い取った土地と合わせたもので大体一緒やね。

左隣のエジプトからガザ地区を奪って、右隣のヨルダンからヨルダン川西岸地区を、シリアからゴラン高原を奪ってる。

ゴラン高原は、のちに自衛隊が海外平和維持活動として派兵してた場所やね。争いが起きてカオスだったってことやね。

この第三次中東戦争は、テレビドラマにもなった山崎豊子の小説「不毛地帯」でも扱われていて、この戦争がすぐ終わるのか長期化するのかを分析して投資をする、近畿商事vs東京商事の戦いでも描かれてるで。

小説もテレビドラマも面白いからぜひ鑑賞してほしい。

ドラマは唐沢寿明主演で、めちゃ面白いで。このドラマで商社マン志望の学生が増えたとすら言われてる。

第四次中東戦争(1973)は、第三次中東戦争で奪われた土地を取り返そうとエジプトとシリアがイスラエルに攻め込んだんやが、これは今から50年前の10月6日の、ヨム・キプル、つまりユダヤ教の贖罪の日という祝日に行われて、お休みの日やった。

ちょうど今週ハマスがイスラエルを奇襲したが、これもまた同じ祝日の日やった。

油断した日を狙うのは変わってないな。

イスラエルvsアラブ系の国々という構図になったけども、冷戦下でもあったから、裏側ではイスラエルを米国が、アラブをソ連が応援してた。

この戦争は3週間で終わるんやが、アラブ系の国々がイスラエルの味方をする国々に対して石油を禁輸したり、OPECが石油の価格引き上げをしまくったことでいわゆる「オイルショック」を起こして日本も影響を受けたで。

このオイルショックのときに日本人はトイレの紙を買いまくってたけど、50年経ってコロナが起きてもトイレの紙を買いまくってたから、なんの進歩もしてないよな。

ちなみに、前に「オイルショックのときに買いまくったトイレの紙がまだ家に積み上がってる」っていう人に会ったことあるで。ほんとかいな。

大規模な戦争は4回のみで、その後は小さな紛争が何度も何度も起きてる。

1988年にはパレスチナ自治政府が独立宣言を行って、1993年にはパレスチナ自治政府のアラファト議長と、イスラエルのラビン首相が「仲良くしようね」とアメリカ大統領仲介の元パレスチナの自治を認めたんや。これでだいぶ進歩したなあってことで、アラファト議長とラビン首相はノーベル平和賞を受賞してるで。

でもその後イスラエルのラビン首相は、国内の極右学生に暗殺されてる。宗教色が強いエリアだと、国内を説得するのも大変やな。

パレスチナ側はアラファト議長が死んだあと、内紛が起きる。

2006年に議会選挙でハマスっていう反イスラエル・反米の党が第一党になった。

一応選挙で選ばれた人らやけど、イスラエルのことめっちゃ嫌いやねん。

パレスチナではハマスに加えて、親米・イスラエル融和派の党ファタハという2つの派閥があったけどハマスがガザ地区を武装支配してしまう。

ファタハはヨルダン川西岸地区っていう方を支配してるで。穏健派やな。

今回イスラエルにロケット砲打ちまくってライブ会場から人を拉致しまくったのは、このハマスの武装組織やね。

だからパレスチナがイスラエルに攻撃したというよりは、パレスチナの中にいるハマスの人たちがやった行為って考えたほうがええと思う。

ゆな先生が前に訪問したのはハマスが支配するガザ地区ではなく、ファタハが強いヨルダン川西岸地区ってとこやけど、そこはそこまで激しく反米って感じでもなかったな。

一方でイスラエルもイスラエルでじわりじわりとパレスチナに入植地、つまりユダヤ人が住むエリアを拡大し、実質的にそのエリアを支配してしまうのをやめずにいるし、ガザからロケット砲が飛んでくるたびに民間人も含めてお構いなしに報復攻撃をするから、結局永久に終わらない紛争になってしまってるわけやな。

ハマスが10人イスラエル人を殺すと、だいたいイスラエルはパレスチナ人を1000人とか殺すからね。

2022年11月にイスラエルで右派のネタニヤフ政権が生まれたけど、政権誕生から今回のハマスによるロケット砲攻撃やライブ会場での虐殺や拉致の事件の間にも実は、ちょくちょくイスラエル軍がハマス支配エリアを攻撃してたりする。

あんまり報じられることはないけどテロリストを逮捕するとかいう名目でちょくちょく空爆したり、武装襲撃したりしてるわけで、いろんなものがたまり溜まった状態だったことは間違いないな。

とはいえ、この2000年3000年規模の歴史的な背景もあるから、今回はハマスが悪いとかイスラエルが悪いとか、断言することはできないというのがワイの立場やね。

むしろ日本はこの長い長い宗教戦争とは無縁の離れた場所で、無縁の仏教神道の国であるから、どっちの肩を持つというのはしないほうがいいんじゃないかなと思う。

日露戦争ではユダヤ人経由で戦費を調達して戦争になんとか勝ち、戦後は中東のアラブの国々から石油を輸入してなんとかライフラインを維持している島国で、わざわざ敵を作らなくてもいいし、3つの宗教、そして欧米諸国の争いであって、簡単に解決できる問題ではないことは理解してもらえたと思う。

ちなみに私はイスラエルとパレスチナ両方を訪問したことがあるから、どちらの立場もなんとなくわ���るし、実際に訪問してみて非常に学びが多かった。イスラエル・パレスチナにもう少し平穏が訪れたら、ぜひみんなにも行ってみてほしい。

歴史を学び、地政学を学び、宗教を学ぶことは、人生で起きる出来事やニュースなどから想像できることを増やし、旅行を楽しくし、投資にも役立ち、将来の予測にも役立つ。

ついつい毎日だらけて過ごしてしまうこともあるけど、たまには本を読んだりして遠い異国で起きていることに関心を持ってみるのも面白いと思う。

もし記事が面白かったらぜひフォローしてな。

月に2回ふるさと納税を紹介してる。おすすめの本とかお得情報もたまに紹介するで。

2 notes

·

View notes

Text

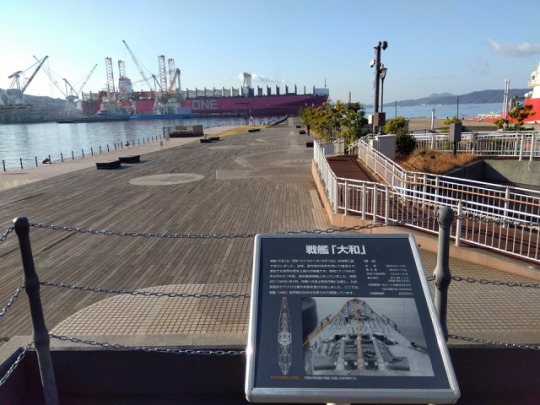

戦艦大和、あるいは皇国のアイコン

呉の「大和ミュージアム」に行った。

3時間以上見学しながら、「日本はなぜ戦争したのかなあ」と改めて考えた。「蒋介石を必要以上に追いつめたことがアメリカの対日参戦を招いた」、この説明で納得しない人もいるだろうけれど、せめて満州だけでやめておけばその後の大惨禍はなかったろうと思う。では、どうして日本はそこまで蒋介石を追いつめることに熱心になってしまったのか。

むかし読みっぱなしにした本を改めてちゃんと読もうという気になり、呉に行く前日から、古川隆久『昭和天皇』(中公新書)を読み始めた。読み切れないまま呉に行き、帰宅してから残りを読んだ。そこには、盧溝橋事件を受けて近衛首相が派兵を決定したことについてこうある。

近衛首相は強い態度に出ることによって、事態を日本に有利なかたちですばやく解決できると判断したのである。そこには、明治維新の成功でうぬぼれた日本が陥った中国蔑視を背景として、第一次世界大戦の参戦や対華二十一カ条要求問題あたりから現れはじめた、機会便乗主義とでもいうべき軽薄な日本の外交体質があった。

(第4章 苦悩の「聖断」)

日本がアメリカと戦争をしたのは蒋介石を追いつめたからで、日本が蒋介石を追いつめたのは「うぬぼれ」だったのだとこの本は書いている。列強の国内で世界大戦をものともしないナショナリズムの嵐が吹き荒れていたのは当時日本に限った話ではなかったと思うけれど、ナショナリズムというのはつきつめて言えば「うぬぼれ」なのかもしれない。古川先生はこの本の別な箇所でこの「うぬぼれ」についてこう描いている。

日本は世界のどの国よりも昔から天皇が統治する国として安定して存続してきたとされたため、日本の人々に過剰に自国の卓越性を意識させてしまった結果、周辺地域の人々への蔑視が強まって不必要な対外的緊張を招いた。

(おわりに)

ここに書いてあることはおそらくふたつである。ひとつは、外圧が少なく内政も急変せず皇室が安泰でいられた日本の人々が「そらみつやまとのくにはすめがみのいつくしきくに」と思っていたことそれ自体は、日本が「秋津洲」の国にとどまっている限り、別に虚妄ではなかったということ、もうひとつは、ふつう「植民地政策」というときたとえば「三角貿易」みたいに何か経営戦略があるものだけれど、日本の場合中国はもとより満州も朝鮮も確たる経営戦略はなかったということである。「過剰な」自国意識が「不必要な」対外緊張を招いた。いやいや、帝国主義世界はそれが瓦解するまで緊張を生み続けたはずだ、という批判もあるけれど、少なくともいま引いた本で古川先生は、昭和天皇の徳治主義と協調外交それ自体が帝国主義の世界にあってそもそもたわごとに過ぎなかったのだ、という書き方はしていない。それは、あり得た道なのだ。

だがそうはならなかった。昭和の陸海軍と国内世論は昭和天皇の協調外交に応じなかった(「ことの発端は昭和天皇の推進したロンドン軍縮条約に海軍が反発したことに始まる」とこの本は書いている)。ナショナリズム、つきつめれば「うぬぼれ」。日本は「神州」あるいは「皇国」であるという「うぬぼれ」。国民国家にナショナリズムがあるのは自然なことだろうとぼくはいまでも思うが、アメリカに対日参戦を決意させるほど蒋介石を追いつめたことはやっぱり非合理な行動で、それを支えた「うぬぼれ」はやはり常軌を逸していたとしか言いようがない。

昭和天皇自身はその「うぬぼれ」には与しなかった、と古川先生は書いている(異論もあろうけれど)。だが戦争が終わったとき、昭和天皇は「神州」の現人神、「皇国」の皇統として、その「うぬぼれ」の代償を背負うことになった。国民の中でも、昭和天皇を戦前から知っている人以外は、あえて「尊敬する」とは言わなかったという。木戸幸一は「皇室が戦争責任を取らないのは将来に禍根となる」と言ったそうだが、率直に言えば、ぼくも昭和天皇が在位し続けることに「割り切れぬ空気を感じる」という意見には共感してきた。

「大和ミュージアム」では、日本海軍の歴史・呉海軍工廠の歴史・戦艦「大和」の歴史・太平洋戦争の歴史・呉海軍工廠と戦艦「大和」を通して培われた技術の歴史が重層的に物語られている。そこでは多くの人々が何かを作り上げていった一方、戦争という現実の中で多くの人々が命を落としても行った。

そこに生きて死んだすべての人々がひとりひとり個人的に「うぬぼれ」に浮かれていたとはとても言えない。だが、少なくとも日清戦争の始まりから太平洋戦争の終わりまで日本を支配したものが「うぬぼれ」だったとしか言いようがないのであれば、そこで起こったすべてのことは、それぞれの人々の確かな歩みであったと同時に、「神州」あるいは「皇国」の「うぬぼれ」の体現でもあったと言わざるを得ない。少なくとも海軍と海軍工廠に生きた人々は、そういうダブルミーニングを背負うことになった。

そして、そこで生まれた戦艦「大和」こそ、そのダブルミーニングの産物として、「神州」あるいは「皇国」という「うぬぼれ」のアイコン(まさに「体現」)そのものにほかならない。それは、あの日本海海戦を制した日本海軍がその威信をかけて築き上げた技術の結晶であると同時に、物量にまさるアメリカ海軍を少数精鋭で制することができるという、残念ながら「うぬぼれ」に過ぎなかった思想の産物でもあった。

戦時中に身命を賭して追い求めていたものが戦後になって虚像だと気づく、それは「嘘」のせいなのか「欲」のせいなのか「狂気」のせいなのか、ひとはいろんなことを考える。先に引いた『昭和天皇』の中でも、古川先生は「なぜ国内世論が協調外交に応じなかったのか、その理由についてはまだ定説はない」と書いておられるが、先生自身が使っておられることばは、定説のないことをできるだけ術語を避けて記述しようとしたためだろうけれど、「うぬぼれ」というものだった。

「そうか、戦艦大和が体現したものは当時の日本人の『うぬぼれ』だったのか」というのは、衝撃的だけれど事実なのである。大和と武蔵、2隻だけで(いや、戦艦そのものは長門陸奥扶桑山城伊勢日向金剛榛名比叡霧島入れて12隻あったけれど)、太平洋を制することができると考えたのは「うぬぼれ」だったと言われたら、それはそうなのかもしれないと思う。

「大和ミュージアム」の中央に展示されている1/10「大和」には、その威容とは裏腹に、「うぬぼれ」という言葉をはね返すことのできないむなしさ、「世界一の戦艦がまともな海戦で自らの世界一を証明する機会を持たないままただ艦上攻撃機の餌食となって沈んでいった」というむなしさが、ただよっている。「戦争はいけない」「平和は尊い」というのは、兵器として作られた「大和」の全否定であると思う。国家には戦争をあえてしなければいけない日があるのだ。たとえば日本海海戦はむなしくはなかったのである。それは、日本海海戦は勝って太平洋戦争は負けたからだろうか。そういう理解もあると思うが、実は勝ち戦だった日清・日露戦争こそ、その後の日本にとって「うぬぼれ」を生む罠となったのである。

「うぬぼれ」。ここに生きて死んだ人たちのすべてをそのことばで片づけることにはものすごい抵抗があるけれど、でも「大和がうぬぼれでなければ何がうぬぼれだったんだ」とも思う。現にここに世界一の戦艦があったということを、そしてそれがいま「海の墓標」として東シナ海の海底に横たわっているということを、ぼくたちは正視するしかないのである。

敗れて目覚める、それ以外にどうして日本が救われるか 今目覚めずしていつ救われるか 俺たちはその先導になるのだ 日本の新生にさきがけて散る まさに本望じゃないか

(吉田満『戦艦大和の最期』より「作戦発動」、哨戒長臼淵大尉の言葉)

日本は「何から」目覚めるべきだったのか。「うぬぼれ」という言葉の仮借ない残酷さを、「大和ミュージアム」で見たすべてを思い出しながら、いま改めてかみしめる。

ものすごく情報量の多い博物館なので、今回は「大和ミュージアムNavi」というスマホアプリを使い、竹達彩奈さんのナレーションを聴きながらそこで紹介される資料を拾い見するという方法を取った。竹達彩奈さんの声がこの博物館のテーマにふさわしいのか、来る前には疑問もあったけれど、壮大なバッドエンドに至る全20章のナレーションを聴きながら、これがもし広瀬修子さんや森田美由紀さんみたいな声だったら、聴いていて気が滅入ってしまうだろうと思った。

15 notes

·

View notes

Text

家史

先祖告誡我們——

瞭解一個人,必先瞭解其家史、身世,瞭解基因密碼與基因病變。

蔡

姓乃黃帝之後,源出於姬姓。

蔡姓始祖,可追溯到周朝時的蔡叔度。鄭樵《通志·氏族略·以國為氏》載:「蔡氏,文王第五子蔡叔度之國也。自昭侯以下,春秋後相承二十六世,為楚所滅,子孫以國為氏。」蔡叔度,周初「三監」之一,周文王之第五子,為周武王之弟。武王克商之後,叔度受封於蔡(今河南上蔡縣),為蔡國國君,史稱「蔡叔」。武王讓蔡叔與管叔、霍叔三人共同監管武庚(商紂王之子),教治殷民,稱為「三監」。武王去世,周成王年幼繼位,由周公旦臨朝攝政,蔡叔與管叔等不服,聯合武庚一起叛亂,被周公平定後,蔡叔被放逐。以後,周成王又封蔡叔之子胡於蔡。蔡國立國約600年,西元前447年被楚國所滅,蔡國遺民仍以國為姓。

據史書記載,蔡氏得姓於蔡國,發展於濟陽,故蔡姓族人大都以「濟陽」為「郡望」或「堂號」,以志家世根源。

濟陽蔡氏最初是指居於陳留考城縣的蔡氏家族。濟陽郡始設於晉代,西晉惠帝時,將陳留郡一部分劃出設置濟陽國,後改為郡,治所在濟陽,領濟陽、考城諸縣,轄區相當於今河南蘭考、民權一帶。西晉永嘉之亂,漢人南遷,蔡氏族人亦隨之遷居江南、江東。隋唐之後,蔡姓在南北各地都有發展,而在東南沿海一帶尤盛,因此至今仍有「陳林王鄭蔡,天下占一半」的俗諺。

據莆田東沙《蔡氏族譜》和仙遊楓亭譜(蔡襄族譜)記載,蔡用元乃蔡氏入閩始祖,時在唐代。自蔡用元至蔡襄共六代。蔡襄乃北宋慶曆名臣,為官清正,政績卓著,擔任泉州太守時主持建造洛陽橋,名揚天下。在泉州,「青陽衍派」堂號的故事,更是蔡氏族人幾乎家喻戶曉的。在晉江青陽蔡氏祠堂的正廳,有這樣一副對聯,上聯是「裔出周代,肇基唐代,官封宋代,長綿百代振家聲」,下聯是「脈映濟陽,支分莆陽,派衍青陽,好就三陽開泰運」。這副對聯概括說明了青陽蔡姓的源流和發展。溯本追源,青陽蔡氏根在濟陽,後又傳衍到福建莆陽,再由莆陽遷居青陽,故稱「濟陽——莆陽——青陽,三陽開泰」。

明崇禎年間,已有蔡鳴震自金門遷入澎湖。鄭成功率軍收復臺灣時隨之入臺的有不少蔡姓人,泉州、晉江、石獅許多蔡氏留在雲林、屏東等地墾植。明永歷年間,金門人蔡相將、蔡道賓兄弟等由金門遷居到澎湖。清康熙年間,又有南安人蔡為謝、蔡廷、蔡構等入臺開墾。經過400多年繁衍,如今臺北市區、臺北金山鄉、萬裏鄉、基隆市一帶,蔡氏蔚為望族。

蔡姓在臺灣繁衍發展,幾乎遍及臺灣全島各地。從南到北,從東到西,蔡姓的子孫隨處可見。據臺灣有關方面統計,臺灣的姓氏有1000多個,蔡姓名列臺灣百家姓中第8位,人口超過100萬。

蔡英文的祖上蔡攀龍(1738—1798),是大清一位大名鼎鼎的虎將,當年就是他率部一舉平定臺灣叛亂、收復了臺灣,保持了大清領土完整,受到乾隆皇帝親筆詔書嘉獎,榮獲一等功臣。

◎乾隆皇帝欽賜蔡攀龍「健勇巴圖魯」的名號

蔡攀龍本是貧苦出生,年少時以捕魚為生,因力氣頗大,被一老翁看上,覺得此人大有可為,便將自己的女兒許配給蔡攀龍為妻,並建議其從軍。他憑藉著自己的一身力氣參軍入伍,給自己拼一個美好的前程。聽從了岳丈的建議,蔡攀龍決定從軍。

行伍後,蔡攀龍很快就立下了戰功,並被提拔為廈門提標千總,分訊玉州。當時的廈門,海盜猖獗,時時侵擾中國東南沿海領域,身為千總的蔡攀龍假扮成商人,待海盜想要對商船搶劫之時,一舉將海盜捕獲。因為此事,蔡攀龍又被升為廈門守備。

此後,蔡攀龍步步高升,乾隆四十七年升為閔安左營守備,第二年的八月份又擔任金門鎮中軍左營遊擊,四十九年又被凋為澎湖右營遊擊。

乾隆五十一年十一月二十七日,林爽文率領義軍攻佔了彰化縣城,莊大田則從臺灣的南部發動起義,迅速攻佔了鳳山,這讓全臺灣都為之震動。

臺灣坊間傳言,駐臺的清軍準備放棄府城退守到安平,一時之間,府城從上到下人心惶惶。就在臺灣民眾因為林爽文起義而惴惴不安時,蔡攀龍奉福建巡撫徐嗣的命令率領700水師趕到了府城,雖然人並不多,但是援軍的到來暫時穩定住了臺灣府城的人心。

乾隆五十二年二月二十二日,蔡攀龍在收復鳳山的作戰中表現英勇,但是很不幸,總兵郝壯猷在鳳山受到了義軍的伏擊,軍隊被迫退回府城。

三月二十七日,林爽文和莊大田的義軍妄圖趁勢圍攻府城。蔡攀龍奉水師提督常青的命令固守府城近郊的桶盤棧,保護了府城周邊的安全。蔡攀龍由於在鳳山以及府城戰役中優秀的表現,被連升兩級,擔任臺灣北路協副領一職。

林爽文起義被鎮壓之後,蔡攀龍因為赫赫戰功被提升為海壇鎮總兵,不久又改任臺灣鎮總兵,後來還曾擔任過福建陸路提督。乾隆皇帝欽賜蔡攀龍「健勇巴圖魯」的名號,請畫師在紫光閣為其畫像,用來嘉獎蔡攀龍在平定臺灣所立下的戰功。當年那個貧苦的少年,變成了威風凜凜的總兵。

嘉慶三年,蔡攀龍在金門去世,後人將蔡攀龍的屍骨安葬在了金門徑林。蔡氏的後人也將蔡攀龍奉為入臺之後的第一先祖。

1 note

·

View note

Text

習近平の帝国は暴力と恐怖による抑圧と監視を徹底することで成立している 習近平が引退する時にいくら子飼いの手下に後を継がせてもその手下は必ず裏切るのが中華帝国の伝統だ

かつての専制王朝がいくらか全盛期を維持したのは、太祖皇帝の威光を背にした皇帝一族の血脈が有効だったからだが、今の共産帝国に一族の威光などはなからない そんなものはとっくの昔に毛沢東が文化や社会、愛情、伝統と共に文化大革命で破壊しつくしてもう存在しない

すなわち、習近平は引退するとまともな余生を送れない 小中華韓国が毎回大統領が変わるたびにやらかすアレと同じだ

ではどうするか 生きている間ずっと共産帝国の皇帝で居続けることだ 政敵排除を徹底した今、それを実行できる可能性は高い

このように習近平の中国は北朝鮮化する その間、やたら多いだけでこれから超少子高齢化に進む人口と、不動産に公金を横流しして私物化するしか能がない経済を抱えた中国は急速に衰亡していく だが終身皇帝習近平の政府はその事態に対処できない 政敵となり得る有力者は既に排除されきっているからだ

今はまだ食えているから共産帝国はもっている これが食えなくなってきたら、各地の地方権力が勝手に動き出すだろう 再び軍閥割拠の本来の姿に中国が戻るときこそ、満州、内蒙古、ウイグル、チベット、台湾の各国が独立を回復できるだろう

死に物狂いで暴力で中国を締め付け支配している習近平の中国の終わりは近づいている 習近平という権力亡者の老人の余命を考えてもあと20年はなかろう

さて、それは大きな影響があるが、所詮日本にとっては他国のことだ 大事なのは、中国が崩壊して新しい形に移行する際に、日本が的確に行動できる準備を整えていることだ

プーチンのロシア崩壊後に北方領土奪還を含めた行動がとれる準備は、それより前に整えている必要がある 日本に時間はない

竹島は自衛隊が奪還してその後竹島周辺の海路を封鎖することは比較的容易にできる それがすんなり実行できる国際環境が整うのを待てばいいだけだが、それは、ロシア、中国に上述の大きな変化が起こるときになる

長期に考えてこそ、今やるべきことが明確になる それが出来るなら別に自民党政権に拘らないが、今、自民党以外にそれを担えそうな政治勢力が皆無なのが、日本の最大の国難だ

14 notes

·

View notes

Text

混迷した世界の指南書 『武士道』

藤原正彦(2008) 『この国のけじめ』 文藝春秋

新渡戸稲造『武士道』が売れているという。昨年末(二〇〇三年)公開されたアメリカ映画

「ラスト・サムライ」の影響もあるとかで、数社から合わせて百万部以上が出ているそうだ。

これを聞いて意を強くした。 『武士道』が英語で書かれたのは明治三十二(一八九九) 年であ

る。百年以上前の本を現代日本人がこぞって読むのは、健全な危機感のあらわれと思うから (5)である。

庶民は知識や理屈を持っていなくともときに鋭い感覚を示す。多くが「いまの日本は何かが

おかしいぞ」という素朴な実感をもっている。グローバルスタンダードを取り入れるといって、企業はリストラをする。学校では「ゆとり教育」を取り入れる。その結果、職のない中高年があふれ、地方の駅前商店街はさびれ、小学校では国語や算数の時間が減らされ、小学生から大(10) 学生に至るまでの学力低下は著しい。庶民はこうしたことに「自分たちの親や祖父が大切にしてきたものが壊されつつある」と感ずるのだろう。我々のよってたってきた価値観とは何だったのか、(1)というルーツ探しに似た感覚が『武士道』を手にとらせているのだろう。

『武士道』の著者・新渡戸稲造は幕末の南部藩(いまの岩手県)で下級武士の子として生まれ、札幌農学校(現・北海道大学)で農業を学んだ後、アメリカに留学しキリスト教クェーカー派

の影響を受けた。アメリカからドイツへ渡り、研鑽を積んだ後、札幌農学校教授、台湾総督府技師、(5)京都帝国大学教授、第一高等学校校長などを歴任、農学者および教育者として活躍するかたわら、東西思想の調和を目指し「太平洋の懸橋たらん」ことを悲願とした。東京女子大の初代学長、国際連盟事務局次長なども務めた日本の誇る国際人である。

『武士道』が書かれた明治三十二年は日清戦争と日露戦争の中間期で、清を破った新興国家日本に世界が注目しながらも警戒心を持ちはじめた時機である。新渡戸はベルギー人法学者夫妻と散歩中(10)、日本には宗教教育がないと��したところ、「宗教なし! それでどうして道徳教育を授けるのですか」と驚かれた。その後いろいろ考えた結果、自身の正邪善悪の観念を形成しているものが幼少期に身につけた武士道であることに気づいたのである。

同時代人である内村鑑三や岡倉天心にも共通するが、新渡戸には日本人の魂を西洋人に理解させたいという熱い思いがあった。そして英語で武士道を紹介することを決意する。西洋人に(15)も理解しやすいよう、ギリシアやローマの哲学、聖書、シェイクスピア、ニーチェなどと我が国の本居宣長、平重盛、頼山陽、吉田松陰らを比較しながら武士道精神の本質について説いた。

(1)『武士道』初版は一九〇〇年にアメリカで出版され、たいへんな賞讃を受けた。感激したセオドア・ルーズベルト大統領などは、何十冊も買い、他国の首脳に送ったという。その後多くの言語に訳されたが、日本語訳は明治四十一年以来、新渡戸の弟子で東大総長を務めた矢内原忠雄訳(岩波文庫)をはじめとしてさまざま出ている。

(5)

私は勤務する大学の学部一年生に対して、日本の名著を講読するゼミを担当している。こと十年近く、真っ先に学生たちに読ませるのが『武士道』である。受験戦争をくぐり抜けて大学に入学したての学生たちは、『武士道』を読んで一様に驚く。高校までに習ってきたこととあまりに違うことが書いてあるからである。とくに戸惑いを見せるのは、(10)名誉に関する部分である。

武士道では、名誉はしばしば命よりも重いとされる。「それ故に (武士は)生命よりも高価であると考えられる事が起れば、極度の平静と迅速とをもって生命を棄てたのである」(矢内原忠雄訳・以下同)という箇所を読むと、戦後民主主義の教育にどっぷりつかった学生たちは、「名誉より自分を大切にすべきだ」とか「生命は地球より重い」などと拒否反応を示す(むろん(15)新渡戸は「真の武士にとりては、死を急ぎもしくは死に媚びるは等しく卑怯であった」とも述べており、いたずらに死を賞讃しているわけではない)。

(1)学生たちのそうした批判に対して、私は「それではあなた方は一体どうやって価値判断をするのですか」と問う。すると「自分の理性で考えます」「主体的に考えています」などと答える。「すごいなあ、なぜそれほど自分の理性に自信が持てるんですか」と問うと学生は困ってしまう。人間には、理性や論理だけでなく、価値判断の基準となる倫理的な座標軸がなければならない。(5)それがない論理的思考は単なる利益追求とか自己正当化に過ぎない。座標軸の役割を果すのは、外国の場合、主に宗教だから、外国人は宗教のない人間を信用してよいものか訝る。

宗教の力がそれほど強くない我が国でその役割を果してきたのが武士道である。武士道は平安時代末期から鎌倉時代にかけて、「戦うものの掟」として生まれた。それはいわば(10)戦闘におけるフェア・プレイ精神だった。卑怯な振る舞いはしてはならない、臆病であってはならない、という観念である。

騎士道がキリスト教の影響を受けて深みを得たように、単なる戦闘の掟だった武士道にも、さまざまな「霊的素材」が注入されたと新渡戸は言う。

まず仏教、なかでも禅が「運命を任すという平静なる感覚」と「生を賤しみ死を親しむ心」(15)を武士道に与えた。 そして主君に対する忠誠、祖先に対する尊敬、親に対する孝行という他のいかなる宗教でも教えられなかった美徳が神道からもたらされた。さらに孔子と孟子の教えが、(1)君臣、父子、夫婦、長幼、ならびに朋友の間の五倫の道、また為政者の民に対する仁慈を加えた。

こう書くと外国のものが多いようだが、禅にしても孔孟の教えにしても、中国ではごく一部の階層にしか広まらなかった。これらの思想は日本人が何千年も前から土着的に持っていた(5)「日本的霊性」 とびたりと合致していたから、武士の間にまたたく間に浸透したのである。

江戸時代になると実際の戦闘はなくなった。それとともに武士というエリート階級の行動指針であった武士道は、物語や芝居を通して次第に庶民にまで行き渡り、戦いの掟から精神へと昇華し、日本人全体の道徳的基準となった。武士道精神はこうして「遂に島帝国の民族精神を表現するに至った」のだ。

(10)武士道は成文化されていない。聖書やコーランのような経典がない。武士道は「書かれざる掟、心の肉碑に録されたる律法」として親から子へ、口から口へと伝えられた。そして知識よりその実践こそが本質とみなされたのである。

私の父・新田次郎は、幼いころ父の祖父から武士道教育を受けた。父の家はもともと信州諏訪の下級武士だった。生家の二階には三畳の間があり、子供は容易なことでは入らせてもらえなかった。(15)なぜならそこは切腹の間だったのである(実際に使われたことはないらしい)。幼少の父は祖父の命で真冬でも裸足で『論語』の素読をさせられたり、わざと暗い夜に一里の山道を(1)上諏訪の町まで油を買いに行かされたりした。父は小学生の私にも武士道精神の片鱗を授けようとしたのか、「弱い者が苛められていたら、身を挺してでも助けろ」「暴力は必ずしも否定しないが、禁じ手がある。大きい者が小さい者を、大勢で一人を、そして男が女をやっつけること、また武器を手にすることなどは卑怯だ」と繰り返し言った。問答無用に私に押しつけた。

(5)義、勇、仁といった武士道の柱となる価値観はこういう教育を通じて知らず知らずに叩き込まれていったのだろう。義とは孟子が言うように「人の路」である。卑怯を憎む心である。林子平は義を「死すべき場合に死に、討つべき場合に討つこと」と言っている。勇とは孔子が「義を見てせざるは勇なきなり」と言ったように、義を実行することである。そして仁とは、「人の心」。慈悲、愛情、惻隠の情、「強きを挫き弱きを助ける」などがこれに含まれる。

(10)他にも、礼節、誠実、名誉、忠義、孝行、克己など大切な徳目があった。なかでも名誉は重要で、恥の概念と表裏をなし、 家族的自覚とも密接に結ばれていた。前述したように名誉はしばしば生命より上位にくるもので、名誉のために生命が投げ出されることもたびたびあった。

武士道精神の継承に適切な家庭教育は欠かせない。戦前に国や天皇に対する「忠義」が強調

された、という反省から戦後は日本の宝物ともいうべき武士道的価値観がまったく教えられなくなったのは不幸なことである。(15)戦後教育しか受けていない世代が親となり先生となっているから、いまでは子供にこれを教えることも叶わない。

(1)新渡戸の『武士道』は日本人の美意識にも触れている。 武士道の象徴は桜の花だと新渡戸は説く。そして桜と西洋人が好きな薔薇の花を対比して、「(桜は)その美の高雅優麗が我が国民の美的感覚に訴うること、他のいかなる花もおよぶところでない。薔薇に対するヨーロッパ人の讃美を、我々は分つことをえない」と述べ、本居宣長の歌、(5)敷島の大和心を人間はば、朝日に匂ふ山桜花、を引いている。

薔薇は花の色も香りも濃厚で、美しいけれど棘を隠している。なかなか散らず、死を嫌い恐れるかのように、茎にしがみついたまま色褪せて枯れていく。

(10)それに比べて我が桜の花は、香りは淡く人を飽きさせることなく、自然の召すまま風が吹けば潔く散る。桜の時期にはしばしば雨が降り、ときには数日で散ってしまう。自然の大きな力に逆らわず潔く散る。

「太陽東より昇ってまず絶東の島嶼を照し、桜の芳香朝の空気を匂わす時、いわばこの美しき日の気息そのものを吸い入るるにまさる清澄爽快の感覚はない」、つまりこの清澄爽快の感覚が(15)大和心の本質と新渡戸は説く。

(1)日本人は、このような美意識を持ち、いっぽうで行動原理としての武士道を守ってきた。新渡戸はまた、吉田松陰が刑死前に詠んだ、かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂、(5)を引く。吉田松陰は黒船来航以来の幕府の政策を痛烈に批判し、安政の大獄の際に死罪に処せられた。この歌は、たとえ行き着く先は刑死とわかっていても、正しいと信ずることをせずにはおれないという松陰の告白である。名誉のためには死も恐れないという態度である。

こうした「大和心」といい「大和魂」といい、武士道精神の精華といえよう。これを世界の人に知らしめた新渡戸の功績は訳者の矢内原忠雄の言うように「三軍の将に匹敵するもの」がある。(10)日清戦争後の三国干渉等で世界が日本に警戒心を強めていたときに、軍事力でなく、誇るべき民族精神によって日本を世界に伍する存在としたのである。

明治維新のころ、海外留学した多くの下級武士の子弟たちは、外国人の尊敬を集めて帰ってきた。彼らは、英語も下手で、西洋の歴史や文学もマナーもよく知らなかった。彼らの身につけていたものといえば、日本の古典と漢籍の知識、そして武士道精神だけであった。それでも彼らは尊敬された。(15)武士道精神が品格を与えていたのである。

世界は普遍的価値を生んだ国だけを尊敬する。 イギリスは議会制民主主義を、フランスは人権思想を、(1)ドイツは哲学や古典音楽を作った。自然科学のうえでもこれらの国は多大な貢献をした。現在経済的にも軍事的にもたいしたことのないこれらの国が国際舞台で主要な役割を果せるのは、彼らの創出した普遍的価値に世界が敬意を払っているからである。

私は、日本の武士道精神と美意識は、人類の普遍的価値となりうるものと思う。

(5)二十一世紀は、武士道が発生した平安時代末期の混乱と似ていないでもない。日本の魂を具現した精神的武装が急務だ。 切腹や仇討ち、軍国主義に結びつきかねない忠義などを取り除いたうえで、武士道を日本人は復活するべきである。これなくして日本の真の復活はありえない。国際的に尊敬される人とは、自国の文化、伝統、道徳、情緒などをしっかり身につけた人である。武士道精神はその来歴といい深さといい、身につけるべき恰好のものである。

(10)新渡戸は「武士道の将来」と題した最終章にこう書いている。「武士道は一の独立せる倫理の掟としては消ゆるかも知れない、しかしその力は地上より滅びないであろう。(中略)その象徴とする花のごとく、四方の風に散りたる後もなおその香気をもって人生を豊富にし、人類を祝福するであろう」

世界はいま、政治、経済、社会と全面的に荒廃が進んでいる。人も国も金銭崇拝に走り、利害得失しか考えない。 (15)義勇仁や名誉は顧みられず、損得勘定のとなり果てた。 ここ数世紀の間、世界を引っ張ってきたのは欧米である。 ルネッサンス後、理性というものを他のどこの地域より(1)早く手にした欧米は、論理と合理を原動力として産業革命をなしとげ、以後の世界をリードした。論理と合理で突っ走ってきた世界だが、危機的な現状は論理や合理だけで人間はやっていけない、ということを物語っている。それらはとても大切だが、他に何かを加える必要がある。

(5)一人一人の日本人が武士道によりかつて世界の人々を印象づけた高い品格を備え、立派な社会を作れば、それは欧米など、荒廃の真因もわからず途方に暮れている諸国の大いに学ぶところとなる。これは小手先の国際貢献と異なる、普遍的価値の創造という真の国際貢献となるであろう。この意味で、戦後忘れられかけた武士道が今日蘇るとすれば、それは世界史的な意義をもつと思われる。

5 notes

·

View notes

Text

ちょっと前に『文明交錯』を読んだ

日記と銘打っているが最後に更新したのは1年前である。

ひと月くらい前に読んだ『文明交錯』(著:ローラン・ビネ、訳:橘明美、出版:東京創元社)のことを、まだよく思い出している。その間に「古代メキシコ展」へいったからかもしれない。フランシスコ・ピサロたちコンキスタドールに滅ぼされたインカ帝国が、逆にスペイン、ひいては西欧を征服してゆく架空の歴史小説。ページをめくる手がずっととめられず、溺れるように読んだなあという歓びがあって、前にそういう読み方をしたのは『テスカトリポカ』『プロジェクト・ヘイル・メアリー』あたり。2023年の上半期でいちばんよかった作品としてまっさきに挙げるし、たぶん下半期でこれを超える作品に出会わないだろうという予感もある。

まさしくそのテーマについて書いていた本を思い出して、大学生の頃に一読した『銃・病原菌・鉄』(著:ジャレド・ダイアモンド、訳:倉骨彰、出版:草思社)を読み直した。1部3章「スペイン人とインカ帝国の激突」で、コンキスタドールがインカ帝国に比べて少数にも関わらず滅亡に追い込めた直接的要因に銃器・鉄製の武器、騎馬などにもとづく軍事技術、ユーラシアの風土病・伝染病に対する免疫、航海技術、集権的な政治機構、文字を持っていたことを挙げている。『文明交錯』はどの地点での歯車がずれたらそれらの要因が排除されて史実の結末が変わってゆくか、そしてその結果がどうなってゆくかを4幕構成で描く。バタフライ効果の鍵は10世紀のアイスランド。

ヨーロッパで初めてグリーンランドに入植した赤毛のエイリーク、その息子の幸運なるレイフがアメリカ大陸に到達したとされる「グリーンランド人のサガ」をもとにして、レイフの妹であるフレイディースを中心に据えた1幕が始まる。富と名誉を求めてヴィンランド(かつて存在した北アメリカの土地)を目指したフレイディースは「グリーンランド人のサガ」によれば旅のあとでグリーンランドに戻ってくるが、作品内ではアメリカ大陸を陸沿いに役畜を伴ってどんどん南下する。ニューイングランドあたりから出発し、後年インカ帝国が勃興するペ���ーまで多くのスクレリングたち��交流しては製鉄技術や有輪鋤についての知識を与えたり、トウモロコシの知識やココアを与えられたりするが、彼らは必ず伝染病によって亡くなってゆく。そのたびルーン文字で墓標を刻み、置き土産として何頭かのつがいの家畜を各地で残す。それが結果的に、スクレリングの子孫たちが馬にまたがり鉄の武器をたずさえ疫病に免疫を持つこととなり、その約500年後の2幕でキューバへやってきたコロンブス撃退につながる。捕虜としたコロンブスからカスティーリャ語や「外の世界」への航海地図、そして胸で十字を切る〈磔にされた神〉のことが伝わり、そうやって舞台が整備されたところで(史実では)インカ帝国最後の皇帝アタワルパが登場する3幕がはじまる。ここまでのところで全体の5分の1くらい。

全4幕は順に、サガ、コロンブス航海記、年代記、セルバンテス風の小説と書きざまも登場人物も視点も変わっているのでぜんぜん飽きない。史実との絡め方も非常に巧みで、16世紀ヨーロッパといえばルターの起こした宗教改革の時期。アタワルパたちの信仰は太陽教と呼ばれるようになるが、ヘンリー8世がアン・ブーリンと結婚するためにイングランド国教会ではなく太陽教への改宗を進めたり、ドイツ農民戦争で掲げられた農民の12ヶ条要求を太陽教はどう呑んだかなどおもしろかった。

恥ずかしながら国際情勢に疎い。職場ではずっとラジオが流れているのでそのたぐいのニュースを耳にしない日はないのだが、なんらかが話題に挙がればその場でちょっと調べ、なんとなくわかった気になりすぐに忘れるをくり返している。あるとき、これじゃよくないよなと衝動的に思って、西欧を中心に歴史とか文化や技術の流れについての書籍を読むようになった。去年の今ぐらいの時期から始めたのでもう1年くらいになる。知識をどかどか詰め込みたいタイプの性格なので、どうやらけっこう向いているっぽい。こちらの視点ではああだし逆側からだとこうだしとか、ぜんぜん関係ないと思っていた事柄が、とある地点で急につながると昂ぶったりする。ほとんど電子書籍で買っているので、いざ開いてみて難しいから今じゃないというタイトルもたくさんあり、いろいろ回り道をしてから戻るとすんなり文章が入ってくることもある。その瞬間がいちばん楽しいかもしれない。そういうようにして、ここ1年で読んできた諸々の、現時点で出された中間テスト的な作品が『文明交錯』だったんだと思って嬉しくなったりもする。でもなー、電子書籍のよくないところってページ数と行数がわからないんだよな、仕方ないんだけどそこだけが難点だ。

「ある人々は雷神トール��娘で太陽神によって遣わされたという〈赤毛の女王〉の古い伝説を思い出し、思わず太陽に向かって礼拝した。」

「タイノもインカも、数多の神々の一人としてトール神を崇めていて、しかもどちらもこの神の起源を知らなかった。」

4 notes

·

View notes

Text

【変見自在】川勝の罪

高山正之

『週刊新潮』 令和6年5月16日夏端月増大号

川勝平太は早大を出てオクスフォード大に学んだ。

静岡では大変なエリートなのに、なんだかずっと生臭かった。

県庁の新入職員に君らは野菜を売り、牛の世話をする連中とは違う。頭脳を求められていると言った。オレ様はその頭脳集団のトップにいる超エリートだと言いたかったのか。

もしかして東大コンプレックスかという声がある。日本ではオクスフォードなど外国の駅弁大学扱いだし、ただの早大出としか見てくれない。そんな悩みがあるから二言目にはエリートだ、他の連中とは違うんだと気張りたがる。

知事選に出るときも自民の誘いを蹴ってあの悪夢の民主党から出た。

自民党は良くも悪くも日本人党だ。均質日本人でも左右にブレはある。それは派閥という形で吸収してきた。そのブレが埒を超えたところに共産党や民主党がある。だから帰化した人や二重国籍の人が馴染む。

川勝はその埒外の党を選んだ。普通でないのがエリートの証だと思ったか就任すると川勝は即座にリニア新幹線を拒んだ。大井川は越させないと

新幹線「のぞみ」は静岡に停まらない。リニア新幹線も停まらない。半端なエリートは無視されるのが大嫌いなのだ。

「偉い。それがエリートだ」とわざわざ静岡まできた支那の外相、王毅が褒めそやしたという話がある。明の学者、方孝孺(ホウコウジュ)は頑として永楽帝を正当な皇帝と認めなかった。怒った帝は方孝孺の父方の眷属(ケンゾク)800人を殺し、妻の眷属も殺していったが応じなかった。

かくて方孝孺を知る友人知人まで皆殺しにされてしまった。明は盗っ人上がりの坊主朱元璋が建てた。そんな国の皇帝の血統などどうでもいいのに、方孝孺は妙なところで我を通した。そういう傍迷惑を支那人はなぜか称揚する。支那好きの川勝も倣って抵抗し、とうとうJRはリニア新幹線の2027年開業を諦めた。

そしたら川勝は「志成った」と辞任した。朝日新聞の投書欄にその川勝を褒める一文があった。 75歳の投稿者は本気で大井川の自然環境を心配し、その上で「人口減少・経済縮小時代の日本のトンネルだらけの超高速新幹線に意味があるのか」と方孝孺みたいに理を説く。

投稿者は朝日の記事を心から信じていることが分かる。出来れば他の産経新聞とかも読んでいればと思う。なぜなら朝日は若宮啓文のころから肝心なことを一切書かなくなった。加計問題では安倍疑惑を否定する加戸元愛媛県知事の国会証言を不都合につきボツにしている。

リニア新幹線も同じ。国鉄の京谷好泰が世界に先駆け、次世代高速輸送機関として世に送り出した。そこに支那が出てきた。彼らにモラルはない。新幹線ですら日本から盗んで支那ブランドで世界に売って恬として恥じない。リニアもすでに日本から技術を盗み、技術者を買い込んで試験線ではもう時速600キロを出している。

それを上海─杭州─寧波で35年開業を目指している。リニアも支那印で売り出す気だ。しかしそのためには先行する日本に待ったをかけねばならない。それで駐日支那大使が足繁く知事室に通い、王毅も何事かかを囁きにきた。

川勝も支那に行って習近平に特別に会っている。川勝は引退会見で「(JRリニアの開業は)13年遅れの37年になる大きな区切りができた」と語った。リニアは優れて日本の国益と知財の問題だった。それを川勝が潰した。しかし朝日は川勝の行状に支那が絡んでいることは一行も書かなかった。書かないから読者の視野は狭まり、トンネルの多さしか見えていない。

支那を外して「そんなに急いでどこにいく」と読者を嗾(けしか)ける。投稿して恥を晒す読者を朝日は嗤っている。

3 notes

·

View notes

Quote

押し寄せる近代・怒濤の国際化

大正最後の年となる大正15(1926)年の年末、大正天皇が崩御され昭和と改元、「昭和」という時代が始まります。大正時代から続く資本主義経済の急速な発展や近代化の象徴ともえいえる学校制度の拡充発展期ではあったものの、翌昭和2(1927)年の未曾有の農村不況や金融大恐慌に見舞われ、さらに昭和4(1929)年にアメリカで勃発し全世界が巻き込まれた世界大恐慌にも襲われた重苦しい始まりとなりました。

国内外を巻き込む暗い影響は、1930(昭和5)年のロンドン軍縮会議、右翼社会主義の台頭、統帥権干犯問題、昭和6(1931)年の満州事変、昭和7(1932)年の満州国建国、五・一五事件、オタワ会議、昭和8(1933)年の国際連盟脱退等、日本帝国主義の矛盾を拡大させていきます。さらに昭和11(1936)年の二・二六事件、昭和12(1937)年の盧溝橋事件、日中戦争等を経て、昭和14(1939)年の第二次世界大戦の開戦となります。

そして昭和15(1940)年に日独伊三国同盟と翌年には日ソ中立条約が締結された一方、ABCD包囲網が始まります。さらに昭和16(1941)年にハル・ノートの提示と日米交渉決裂、真珠湾攻撃をもって日米開戦となり、日本も第二次世界大戦禍に飛び込んでいくことになります。翌年以降はミッドウェー海戦と東南アジア侵攻が開始され戦禍は拡大を続けますが、昭和20(1945)年の東京大空襲、アメリカ軍の沖縄上陸、原爆投下、日ソ中立条約破棄を経て、ポツダム宣言を受諾。第二次世界大戦は終結し、日本は敗戦国となります。

敗戦後の日本はGHQの占領政策下に置かれます。婦人の解放、労働組合の結成奨励、学校教育の自由主義化、専制政治の廃止、経済制度等の民主化が進められるなか、昭和21(1946)年には東京裁判が行われ、日本国憲法が制定されます。

また、戦争と敗戦による食糧難とインフレの昂進に苦しむ一方で、昭和25(1950)年に始まった朝鮮戦争の影響も受けて、特需による好景気が始まります。そして世界的には、東南アジア諸国の独立運動が活発化を始めます。

加速する大衆・列島の平準化

昭和26(1951)年にサンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約が締結し、さらには翌年のサンフランシスコ講和条約の発効と同時にGHQは廃止され、日本は主権回復となりました。しかし安保闘争や自衛隊問題など、その後に続く日米安保体制下の新たな課題を生むことになっていきます。

一方、神武景気とも称される好景気を迎え、昭和30(1955)年代には、「国民所得倍増計画」が掲げられ、関門トンネル開通、東京タワー完成、東海道新幹線開業、東京オリンピック開催など、戦後復興が開始されたカラーテレビ放送によって、全国に届けられます。他方、イタイイタイ病、水俣病、四日市ぜんそくなどの公害問題が大きくなるなど、高度経済成長の功罪が浮き彫りになっていきます。

また世界に目を向けると、昭和28(1953)年に朝鮮戦争休戦協定成立後に平和共存の潮流が活発化し、アジアだけでなくアフリカ諸国民の植民地主義への反対や、民族独立を求める力が強まっていきます。そして、昭和35(1960)年のベトナム戦争、昭和37(1962)年のキューバ危機、昭和40(1965)年の日韓基本条約締結など、国際的な戦争と平和への動きに各国がより深刻な影響を及ぼしあうようになっていきます。

昭和43(1968)年には東名高速道路開業し小笠原諸島が返還されます。昭和44(1969)年に東大安田講堂事件が発生した同年、アメリカはアポロ11号による人類初月面着陸に成功します。翌年の昭和45(1970)年に日本初となる人工衛星「おおすみ」の打ち上げに成功し、日本万国博覧会(大阪万博)は大盛況をおさめます。しかし同年のよど号ハイジャック事件、翌年のあさま山荘事件など��過激な事件も目立ちました。

昭和47(1972)年からは「日本列島改造論」による政策が実施され、いよいよ列島が平準化されていきます。札幌オリンピック開催、沖縄返還、オイルショック、ロッキード事件、成田空港開港、日中平和友好条約締結など、社会的に関心が高い出来事が起こる一方、昭和58(1983)年には東京ディズニーランドが開園し、ファミリーコンピューターが発売されるなど、大衆化された娯楽も変化していきます。

昭和60(1985)年頃からは、資産価額の高騰によるバブル経済に突入します。筑波万博の開催、青函トンネル開通、瀬戸大橋開通など科学の進歩を体感する一方で、日本航空123便墜落事故やチェルノブイリ原発事故が発生します。

そして、昭和最後の年となる昭和64(1989)年の年明け早々に宝算87歳をもって昭和天皇が崩御。平成に改元され、「昭和」という時代が終わることとなりました。

「昭和」とはどういう時代だったのか? | テンミニッツTV

2 notes

·

View notes

Photo

感謝玄天上帝

玄天上帝俗稱上帝公或帝爺公,為玉皇大帝之左相,掌武班;腳踏龜蛇,右手執劍,左手執印訣,威靈顯赫。

玄天上帝,本稱玄武大帝,宋真宗大中祥符五年,為避諱宋聖祖趙玄朗之名而改稱為真武。全稱北極鎮天真武玄天上帝玉虛師相金闕化身蕩魔永鎮終劫濟苦天尊,通稱北極玄天上帝。常被簡稱為玄帝、北帝、黑帝、真武大帝。其又有玄武神、真武神、元武神、玄武大帝、元天上帝、開天大帝、北極大帝、北極佑聖真君、北極蕩魔天尊等稱;俗稱上帝公、上帝爺公、上帝爺、帝爺、帝爺公等。 紫微大帝座下四聖真君之一,其象徵北極星與二十八宿中的北宮玄武,為統理北方之道教大神,北方在五行之中屬水,能統領所有水族與水上事物(故兼海神),因北方在五色中屬於黑色,又稱黑水帝。玄天上帝亦是明朝鎮邦護國之神、降妖伏魔之神、戰神,明朝公家建了許多玄天上帝廟,並由官方祭祀。北帝據說擁有消災解困,治水禦火,護持武運及延年益壽的神力,故頗受擁戴。在日本佛教真言宗,奉祀北辰之神妙見菩薩,亦作一手持劍,腳踏龜蛇(玄武)之像(有時只踏一大龜),與真武大帝有異曲同工之妙,被視為同一位神祇。道教「三十六天將」之一,太歲星君的領袖殷郊、手持竹節鐗的五路財神之首武財神趙元帥、手持瓜鎚的掌管四方土地神的康元帥、「東嶽大帝十太保」之首溫瓊、手拿金磚的戲班先師馬元帥和道教的第一護法神王天君,也是一位著名的雷神,火神,降魔之神,司掌收瘟攝毒,則為玄天上帝之著名四大護法神之一。

聖源覺真經

恭請

聖源覺真經

志心皈命禮 (三稱)

九天玉皇公 人皇氏聖人 捨身堵北缺

代存萬眾生 萬眾大恩典 功德無量深

生平心仁義 性行道德深 刻己代眾生

救世功德成 靈魂萬年顯 天日永保留

萬教拜帝心 大仁大義成 精神在九天

心仍救世存 上天為帝主 勸善天下人

帝命太白星 星君下凡塵 奉旨降筆寫

分為三段經 上中下三節 一切皆降筆

原文用白話 禮義及廉恥 玉皇大帝心

道行八種禮 聖文傳凡世 誦念神鬼欽

老少誦奉行 萬事皆清平 天下分三界

由帝手判公 目視如電閃 不得漏毫分

左右兩旁立 慈苦大法童 生平自割肉

為藥濟貧窮 身佩七寶帶 無極變化通

手執雙龍劍 擁護玉皇公 南斗北斗星

玉皇用大臣 凡間生死事 兩尊星君分

五雷大將軍 聲威震西東 鎮兵千百萬

一切協天兵 五教道教理 仁慈道德心

五教皆平等 一切皈命禮 九重天外聖

地中五嶽神 一切聽號令 萬方土地遵

聖源覺真經 日月星同存 經文動天日

正氣萬古留 萬教經中寶 無極最上經

能超凡入聖 可超度亡人 玉皇威靈顯

仁義道德心 仁義昭日月 道德天同存

解化千萬劫 超度萬眾生 一切救世心

普渡眾生存 上中下聖文 萬教經中源

神聖佛仙道 傳教第一遍 真心誦皇經

福神到家庭 早晚焚香念 出入多貴人

上段聖源覺 常念化災星 諸仙佛法大

擁護誦皇經

誦畢用三拱手禮

中段聖源覺 上天消息文 天地降帝生

就是玉皇公 玉皇大帝名 人人稱天公

生平動天日 萬教皆遵從 金闕正殿坐

總管善惡文 頭戴金皇冠 身穿金龍袍

體高丈二尺 眉目清秀幼 五子鬚端正

壯嚴是天然 大慈大悲心 變出聖源覺

略說上天理 人人皆未明 宇宙太空中

變化萬星球 億億里一只 人物無一定

每球皆不等 有時破裂分 銀河更加遠

將近九天門 上天無早晚 時時皆光明

只見太陽光 照耀萬星球 地球在中間

凡塵在地球 一切天變化 個個有帝名

天下文明世 萬教各眾神 一切法力大

可過外星球 外球說不盡 天氣物不同

無非有道德 可住萬星球 天地變化生

皆由上空中 上天一切事 玉皇手中分

太陽日光照 照耀眾生存 陰陽循環轉

變化日日新 月星眾生寶 天氣眾生根

慈雲降甘雨 由帝各星辰 寒來屬往氣

春夏秋冬時 一年四季節 方便耕種分

凡間混沌開 人獸混草木 奪食其肉血

赤身露體宿 其世無知恥 亦無親屬分

只是未開化 一切亂行為 帝慈心不忍

即命各星宿 下凡再出世 教人開化心

古時到現今 歷代創造人 一切帝王侯

及且領導人 上天各星宿 皆是帝降生

國家興亡運 代代由帝分 九天威靈顯

至今救世存 一切大慈悲 勿聽異說求

家中安玉皇 必遵聖源覺 心須行仁義

性要道德存 國家百般律 勿犯規矩方

勤勞增生產 玉皇最喜歡 信仰聖源覺

保佑自己身 在家或出外 事事定聯陞

經中法語正 降神驅鬼語 妖魔必下拜

諸邪定潛逃 皇經存家中 可避諸邪崇

鎮宅及押煞 潔淨保留存 中段聖源覺

一切降福臨 玉皇心慈善 有求皆必應

誦畢用三拱手禮

下段聖源覺 玉皇天理經 慈善並仁義

勤學記在心 每日念一轉 運限���光明

玉皇行仁義 多誦五福臨 殺身成仁性

捨身取義心 孔孟留句話 須當訪聖人

男女少年人 細心聽聖經 勤學聖賢話

榮華必護身 父母生我身 長大須成人

為子須孝順 孝順敬天日 雙親最大恩

本身為天日 倘若罵爺娘 只是逆天日

貳拾肆孝賢 存留在上天 古人行孝順

孝順感動天 共住勿異心 父慈子孝順

兄寬弟忍和 百福此推尋 靜坐思己過

勿談閒事非 說人過量話 自然有天理

言多必有失 出口勿傷人 若不養心性

定遭苦難尋 平風作波浪 無形生事非

使人傷心恨 兇星禍懸眉 高聲說明醜

謹戒惡言語 毒罵或發誓 皆是報自己

性烈多事件 禍難百般有 仇敵定重重

切須再三忍 口角與訟事 勝敗皆空虛

忍氣留財福 凡事天必知 性善人人欽

寬和萬事成 原諒是仁義 自戒性烈心

天理聖源覺 勸善世上人 仁義道德全

人生主要根 米麥豆薯栗 人生重要物

不可亂消耗 須念來不易 粥飯人生命

無食不生存 雖然土上生 須念成長難

畜生亦如是 不可多殺生 有理必要用

方可殺生命 無理亂消耗 上天有罪名

萬物天地變 多耗必有折 善惡無形影

視之亦無蹤 吸之無別味 虛空過往有

玉皇恩愛深 句句勸人心 愛民如愛己

天無兩樣心 人生在世間 謹守最為先

若不從正業 差錯在眼前 嫖賭自賤身

財帛天數定 家和為第一 勤勞值千金

癡心狂賭難 傾家又蕩產 誦念早日改

妻兒樂團圓 人人雖有過 知者須改心

一切已差錯 須當教子孫 經中行道德

人生要將心 凡事將心念 萬事福自尋

將心人為本 立身孝順心 上天循環理

不將事難成 為人不將心 不將害本身

一切禍難有 罪惡自己尋 結交須大義

共事勿私心 凡事利己念 心高誤本身

福不在財多 財多不是福 福在子孫賢

子弟賢是福 榮華富貴家 不可自誇華

驕傲多薄福 心仁福增加 奢華是枝花

不如多施捨 善有善來報 天增是豪華

窮人勿灰心 心灰事難成 勤儉守本份

富貴必輪流 爛茅一般級 福在自己修

身中無寸土 只要心德修 善事無防作

惡事早改修 貧苦有善念 天須化貴人

生平無愧惡 神欽鬼扶持 行為心德正

萬教盡皆通 修橋施路工 良藥濟貧窮

常作大法事 定為動天公 為善最安樂

為惡天不容 過去有不法 結果如何休

生平有愧惡 切須改善心 若不早日改

鬼祟必纏身 行為無良心 貪心煩惱有

奸刁終害己 早改得自由 天地變化人

善惡出在心 善事門戶福 惡者罪狀深

男女向前程 保守好光陰 在世人為本

子孫孝順心 惡者心不仁 有過改維新

前途事業遠 須防退步身 狼毒梟惡心

差錯自改修 暗中用計較 必遭天理尋

糊行罪萬般 謀為事事難 妻離及子散

子逆做人難 天地循環理 罰罪一世為

急急回心改 陰功早日修 勿為天聾啞

報應或早遲 賞善罰罪惡 時時記在心

經中照天理 頌後好保存 圖書再刻版

扶持萬古留 皇經傳天下 教人道德存

救世天必見 勸善大有功 積善之家庭

上天降吉祥 玉皇增福壽 子孫世代昌

百本傳刻印 謀為貴人扶 三五百本印

小人久病除 千本印刻者 榮華代代存

合群印皇經 積福到家門 印經或抄寫

皆是作陰功 玉皇心仁義 不虧施經人

樂助發善心 福壽定延齡 施經種福田

惡煞不侵身 一生念千遍 凡事皆吉祥

一生念皇經 百年昇天堂 玉皇心印經

變成聖源覺 人人亦可念 天增福壽長

玉皇大天尊玄穹高上帝(三稱)

誦畢用三拱手禮

2 notes

·

View notes