#経済トレンド

Text

最近の経済トレンドとデータセンター課題:その解決手段の1つについて

2020年代に入り、世界経済はめまぐるしく動いています。新型コロナウイルスのパンデミックに始まり、ポストコロナでは抑制された需要が解き放たれたと同時にロシア・ウクライナ紛争が始まり、エネルギー高騰問題とともに世界的なインフレが大きな問題となってきました。インフレの抑制を狙い、アメリカの中央銀行である米連邦準備制度理事会(FRB)は段階的な利上げを行ってきましたが、これが金融システムへの負の副作用を引き起こし、シリコンバレー銀行の破綻をきっかけに欧米での金融不安が広がりました。また、金利上昇は景気を冷やすことから、米国を中心に世界的な景気後退が今後進むと思われます。

続きを読む

View On WordPress

0 notes

Text

『自転しながら公転する』山本文緒

アパレルで働くようになった最初の頃、日本は二週間ごとに気候が変わるのだから、それに先駆けて店頭のレイアウトをどんどん変えていかなくてはいけないと言われた。

気候と行動にぴったり合って、かつトレンドに沿ったものを着ようと思ったら、山のように服を持っている必要がある。

季節ごとに新しい服を手に入れる経済力、それが入るクローゼット、容量を超えないように管理する能力。時代とずれないように服を入れ替える手間を楽しめる力。疲れているときも時間がないときも、人からどう見えたいか、人にどう見せたいか、強く迷いのない自己プロデュース能力が要る。

自分にはそれができるし、才能があると思っていたことが大間違いだった気がしてきた。

7 notes

·

View notes

Text

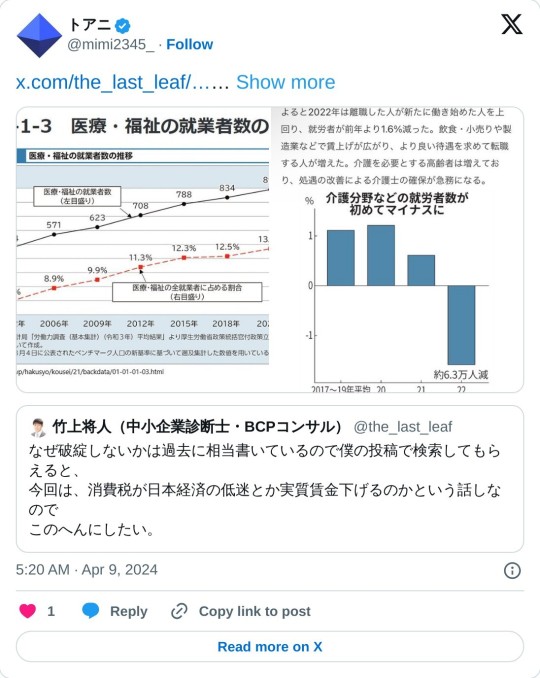

https://x.com/the_last_leaf/status/1777563612485431599?s=46&t=5gLmVz-k0qoTcsFIsEQ2jw… こういうのですかね。財政で見れば破綻しないようにはなってるんでしょうね。でも実物面で見れば、福祉産業にガンガン人を集めて人的資源を浪費してしまってる訳です。まあ最近ようやく福祉産業から人が減ってる訳ですが。仮にそのままのトレンドで人を集めていく(介護などに必要な人員そのものを減らさない)なら、人的には破綻する確率が高いでしょうし、仮に高齢者福祉だけは維持出来ても、経済そのものは破綻を免れないでしょう。財政面だけマクロスライドしたって人が居なきゃ産業は滅ぶ。 『今回は、消費税が日本経済の低迷とか実質賃金下げるのかという話しなので このへんにしたい。』 まあそうですね。確かにだいぶ逸れた議論をしてしまっていました。すみません。この辺にしましょう。

2 notes

·

View notes

Quote

2023年の出生数(速報値)は8年連続の減少で75.8万人と過去最少となった。

経済アナリストの森永康平氏は「岸田首相は2030年までが(少子化トレンド反転の)ラストチャンスと発言しているが、これまで出てきた政策は的外れ」と指摘する。

「ITで人口減社会に対応」「移民受け入れ」という選択肢はナンセンスで、出生数減の本質である「未婚者の急増」を解決すべく積極財政に今すぐシフトすべきだと説く。

(湯浅大輝:フリージャーナリスト)

■ 今すぐ未婚の若者の手取りを増やせ

──2023年の出生数が過去最低でした。この数字をどのように分析していますか。

森永康平氏(以下、敬称略):岸田首相が「2030年までが少子化反転のラストチャンスだ」と発言している通り、75.8万人という数字は危機的な水準だと思います。もっとも、少子化は先進国共通の問題であることも事実。日本固有の問題は「(他先進国と比較すると)出生数の減り方が急である」ことと「結婚の意思がある男女の割合そのものは変わっていない」ことにあります。

少子化の本質は「未婚者の急増」です。結婚と出産、子育てが直結している日本では、結婚するカップルが増えないと、子どもの数も増えようがないのです。

出産適齢期世代が「結婚したくない」と自分の意思で思っているかといえば、案外そんなこともないのです。2021年の出生動向基本調査によれば「いずれ結婚するつもり」と考えている18~34歳において男性は81.4%、女性は84.3%いました。多少減少しているとはいえ、今も8割の若者が結婚したいとは思っているのです。

にもかかわらず、彼らが結婚できないでいるのは、(1)所得が上がらない・不安定だ、(2)税負担が重い、という経済的なものがメインです。

政府もこんな簡単なロジックは理解しているのです。現に、内閣府の「少子化対策大綱」においても「若者の雇用の安定」を掲げています。ところが、実際に出てきた政策は「現役世代の財布から毎月500円頂戴します」「3人目の大学進学を無償化します」というすでに子どもがいる世帯に向けたもの。どこが異次元の少子化対策なのか、開いた口が塞がりませんよ。

結婚したい若者を結婚させるには、彼らの手取りを増やすしかないでしょう。その上で取り組むべきは「減税」に他なりません。特にボディブローのように効いている社会保険料と消費税は早急に見直すべきです。賛否両論あるかもしれませんが、他にも、現金給付などの方法もあります。とにかく、手をこまねいている場合ではないのです。

【出生数75.8万人の衝撃】日本人がいなくなる!?森永康平氏「岸田首相の政策は的外れ、今すぐ減税・積極財政を」(JBpress) - Yahoo!ニュース

2 notes

·

View notes

Quote

「クリエイター エコノミー」は、創造性の未来として私たちに売り込まれています。

これは、オンラインで生計を立てるためにデジタル プラットフォームを活用する起業家、アーティスト、インフルエンサー、フリーランサーの層です。

YouTube のスターや Instagram のインフルエンサーから、アプリやデジタル製品を販売する個人の開発者に至るまで、新世代が従来の雇用を放棄し、キャリアと収入を直接コントロールしようとしています。

クリエイターたちは、夢を現実にするために長時間、たゆまぬ努力をし、困難を乗り越えたストーリーを誇らしげに共有します。

これは、十分な決意があれば誰でもオンラインクリエイターになれるということを意味します。

しかし、本当にそれがすべてなのでしょうか?

私たちの一般的なブートストラップやハードワークの精神の神話化は、クリエイターの課題を過小評価しています。

デジタル空間が飽和状態にあることを認識していません。

そこでは、非常によく作られたコンテンツであっても、競合他社の波の中で知名度を得るのに苦労する可能性があります。

厳しい現実として、才能があり勤勉なクリエイターの多くが、どれほど熱心に働いていても、依然として無名のままです。

ほとんどのクリエイターは依然として極貧です。

たとえば、YouTuber の 97.5% は米国の貧困ラインに達するほどの収入しかありません。

クリエイター経済において運が私たちが一般に認識しているよりもはるかに重要な役割を果たしているということです。

オンライン プラットフォームの気まぐれな性質は、コンテンツの可視性が、アルゴリズムの変更、トレンドのトピック、より幅広い視聴者へのランダムな露出など、クリエイターの制御を超えた要因によって大きく影響される可能性があることを意味します。

こうした運の要素は、クリエイターの仕事倫理やコンテンツの品質に関係なく、一夜にしてクリエイターの軌道を大きく変える可能性があります。

クリエイター経済で成功する唯一の秘訣は運です。 | ジョーン・ウェステンバーグ著 | 2024 年 1 月 | 中くらい

3 notes

·

View notes

Text

思い立って電子版で新聞をとりはじめた。一人暮らしを機にテレビを見なくなり、ニュースはYahooとかで見るようにしてたんだけど、どうにも私の見方が良くなくて、心が波立つゴシップばっか見てしまって疲れたのがたぶん一番の原因な気がする。

情報が欲しいのに、トップニュースだけ拾うとかサジェストされるニュースばっか見てたからだろう。あとは、Twitterでトレンドを眺めるとかそういう感じで情報に触れてたのも大きいのかな。ニュースのコメント欄や、トレンドに関する色んなツイートはかなり「感情的」で尖ってるのが多くて、なんか凄くぐったりするなぁと思うようになったのが最近だった。感情的な情報じゃなくて、もっと淡々としたニュースに触れたくなった。んで、できるだけ社会情勢のことに関するニュース。芸能とかそういうのはもういいやってなってた。

そんな時にふと、家に届いた市報を何の気なしに読んだ。いつもはパーッと表紙を眺めて終わってたのを、頭からおしりまでじっくり読んでみた。市の情報とか、求人、今後やる催し物とか今やってる空手教室とかそういうのばっかりなんだけど、なんかちょっと楽しかった。へー、こんなのやってるんだ。はー、こんな求人あるんだとか、そんな感じが新鮮だった。

それから、選挙に立候補した人の広報も一緒に届いてたから、こっちもじっくり読んでみた。実現可能なのかはともかく、どんな政策をやろうと志してるのかをざーっと見ていくと、何となく今何が注目度が高いかとか、その立候補者が所属してる党のなんとなくのカラーがぼんやり見えて、それも面白かった。ヤバい人もいたけど( ᐛ )

んで、ああ、なんかいいなコレって思った。もちろん世の中の全部が見えるようになった訳でもないし、わかんない言葉とか知らないワードというか、言葉としては知ってるけど具体的にどのように問題かまでは知らないことが書いてあるけど、それがなんか楽しい。別に市政も政治もそこまで興味はないんだけど、その興味ないことも意外と面白いなって思った。自分が興味を持ってない世界がそこにあるのが面白かった。

たぶん、Yahooニュースとかそういう検索エンジン系のニュースや、Twitterのトレンドって結局は「自分が興味を持っている事柄」に関してサジェストしてくれるから、そうじゃない事が新鮮に感じたんだろうな。テレビを見なくなって、情報をネットから仕入れようってなった時、記事を選ぶのは自分だから、どうしても「自分が興味を持っている事柄」を選んでたんだろうな。意識的にも無意識的にも。たまにそれは良くないと思って他のニュースにも触れようとするんだけど、でもたぶんそれもどこかで自分の興味の近くにあるものを選んじゃうんだろうな。だから似たような情報ばっかりになって、それをさらに詳しく知ろうとすると、それに詳しい人だったりそれに強い関心を持っている人の記事やツイートに触れる機会が多くなる。

そして、深みに行けば行くほど「それだけに関心がある」みたいな人や、それについての激しい意見なんかにも触れるようになってくる。そこまで行くとかなり「感情的」な部分が強い意見が多くなってきて、その感情に当てられて怒ったり悲しんだりし始めて、その出来事の実態もよく知らないのに感情だけ先行するようになって、それに大なり小なり振り回されて疲れてくるのかなーと。さらに、検索エンジンやTwitterなどのSNSは、その人の興味にあった情報をサジェストしてくれる。それによってさらに「興味」の分野に特化した情報にばっかり触れるようになっていくから、その流れからなかなか抜けられなくなる。

それにプラスして、検索エンジンやSNSは広告が散りばめられている。酷い時は記事の間とかにヌルッと入ってて、文章を読んでいる途中に挟まっててめちゃくちゃ読みづらくなったりする。気になったことを調べようと検索エンジンに単語を入れて検索して、それでたどり着いたサイトも広告まみれで文章が変なところで飛んでて読みにくい。それが地味にストレスだったんだなーと思う。先鋭化した意見の感情に振り回され、広告に振り回され、それで疲れたんじゃないかな、と。

そして、市報や立候補者の広報にはそれがなかったから、ただ情報が並んでるだけだったから、それが凄く新鮮に感じたんだろうなと思う。淡々と並んでる情報が、動く広告や途中に差し挟まる広告を見ることなくスルスル読める。しかも、自分が興味無いことにもたくさん触れられて、そうなんだ!って思える。それが楽しく感じた。

それで、それに一番触れられるのはなんだろうって考えたら、新聞のような気がしたんだな。ネットニュース見てても、新聞社の出している記事は思想の偏りはそれぞれの新聞社にあれど、それでも極端に先鋭化はしてないなとぼんやり感じてた。なんていうんだろう、文章のプロが書いた文章だな、みたいな。もちろん、深く読み込めばかなり偏ってたり、尖ってたりするものもあるんだけど、少なくとも「感情的」な部分が凄く少ないなと感じた。少なくとも、ゴシップ紙系のニュース記事とか、Twitterに流れている個人の文章と比較したら格段に感情が薄くて淡々としてた。情報の偏りはあっても、過度な感情論はほとんど無かった。だから、新聞なら感情に振り回されたりしなくて済みそうだなと。しかも、情報のサジェストは無くて、全 広くいろんな記事に触れられるかもって。経済や政治や社会、文化、科学などなど幅広く。

そんなこんなを考えて、ノリと勢いで電子版の新聞をひとつサブスクリプションしてみた。実家が取ってたということで、日経新聞。かなり経済に重きを置いた新聞なんじゃないかなーと思うけど、なんとなく、だからこそそこまで思想の左右は無さそうだなという偏見も込みで🤣

それが土曜日のお昼頃で、そこから土曜日の夕刊〜今日の夕刊まで全部の記事に目を通してた。ぶっちゃけ政治や経済や科学その他の専門用語も知らないし、背景知識もさっぱりないから( ᐛ )?って顔してるけど、それが楽しい。なんかよくわかんないけど、そんなこと起きてるんだとか、世界ではこんな取り組みがあるんだとか、それに触れるのが面白い。色んな世界があるんだなってわかるのが楽しい(*´艸`)

もちろん、検索エンジンのニュースサイトが悪いとか、Twitterが悪いとか、サジェスト機能が悪いとかそういうんじゃない。そういうものだと知っていながら、それにズルズルっと引き摺られてた自分とか、自分が見たいものばかり選んでた自分が問題なんだよね。ようは、素敵なテクノロジーなのに、そのテクノロジーをちゃんと使えてないこと、使いこなせる能力が自分にない、あるいは育ってないことに気づけなかったり、あるいは気づいてても自分を律せなかった私の問題。便利だから、楽だからと頼ってたらなんかそれに振り回されてただけなんだよね、私🤣 だから、テクノロジーが悪いわけじゃない。使いこなす為の訓練や勉強が私に足らなかっただけ。

どれだけ新聞購読の習慣を続けられるかは分からない。私は飽き性だし🤣 でも、続けられたらいいなーと思う。続けて、読み続けていくうちに知識を得て、今はわかんないこともわかるようになっていって、その先でテクノロジーと仲良くしたい。今はテクノロジーくんの方が出来が良くて、私がスットコドッコイだから振り回されてるけど、もう少し知識がついて、わからないことがわかるようになってきたら、今ほど振り回されずにテクノロジーと仲良くできる気がする。それに、意見も極端に尖らずにいられるかもしれない。そうなったらいいなぁ☺️

8 notes

·

View notes

Text

会社を辞めた理由

2023年7月末、10年以上勤めた会社を退職した。

8月上旬から中旬は、去年の引っ越し後に手つかずになっていた段ボールの開梱と断捨離をしていた。必然的に段ボールの中の本も断捨離することになり、古書店に60冊ぐらい売った。

そして8月下旬から、短期留学でハワイに来ている。

語学学校に通いつつ、空き時間には観光もして、これまでの疲れを癒しつつ今後に向けてエネルギーをチャージしている。

(とは言っても最初の一週間は宿や学校などの不慣れな環境に馴染むことで手一杯だった……今週はもう少し穏やかに過ごさせてくれ……!)

会社には、退職の理由を、健康診断で視力が大幅に低下してしまい、翻訳チェックの仕事をずっとやるビジョンが描けないので……と説明した。視力は本当に下がっていたので、嘘ではない。

でも、実際にはもっと別の理由がある。上司に言って解消されるような内容ではないので、会社の人には言っていない。

ハワイ生活が軌道に乗り始め、ブログを書く余裕が出てきた今のタイミングで、会社を辞めた本当の理由をちゃんと振り返りたい。

本当の退職の理由は、以下の4つだ。

1) 「社員と非正規雇用」という歪な関係に疲れた

2) 自分に合った仕事を探す意欲が高まった

3) 経営陣が価値観をアップデートできていないことが辛くなってきた

4) 「父に認められなければ」というプレッシャーがなくなった

「社員と非正規雇用」という歪な関係に疲れた

3年前、部署異動することになった。配属先は女性だけの部署で、7人のうち社員は私を入れて2人、他5人はすべて非正規雇用(派遣か業務委託)だった。

私に割り振られた仕事は、その職場で2年以上働いているベテランの派遣さんが担当していた。私は社員として入社していたので立場としては派遣の人より上だが、その部署での経験という点では後輩という立ち位置だった。

ベテランの派遣さんは、ものすごく仕事のできる人だった。ミスをなくすという目標への執着が桁違いだった。これまでずっと英語関係の仕事をやってきたが、このレベルでミスを潰せる人に出会うのは7年に1度レベルだった。私たちが担当していた技術系の翻訳チェックをするには最適の人財だったと思う。

最初のうちは、自分だって英語を人一倍学んできたのだから、チェック作業のフローになれればそれなりのレベルでチェックできるようになるだろうと思って頑張った。実際に、チェックの精度は徐々に上がった。でも、ある程度の期間その仕事をする中で、努力ではカバーしきれない適正上の問題に直面せざるを得なくなった。

多分私は、仕事のどこかにクリエイティブな要素がないと楽しめない。正確さを追求するより、面白さとか独自の工夫を考える方が向いている(この部署に来て分かったことではあるけど)。チェックの仕事をしながら、「私よりこの作業に向いてる人がいるんだろうな」という気持ちになることが多々あった。

そして、ベテランの派遣の人は、ミスなく正確にタスクをこなすことを楽しいと思えるタイプなのではないかと思う。逆に面白さや独自性を求められると、この手の人はどうしていいか分からなくなる。

ベテランの派遣さん以外にも、こういう人が職場に数人いた。

でも、立場的には社員である私の方が権限を持っている。そのまま偉くなれば、私は非正規の人たちに指示を出すポジションに就く。私の方が経験も浅く、仕事ができなかったとしても。

そもそも、非正規雇用というシステムが非人道的すぎる。

非正規で働く人には有給が与えられず、給料を減らされたくない人は体調が悪くても無理して出社せざるを得なくなる。いつ契約が切られるか分からないので、ローンを組んで家や土地や車などの大きな買い物をすることも難しい。結婚して子供を持つことを諦める人もいる。正社員と同じくフルタイムで働いても、こういう状況にある人は多い。

仕事のできる派遣の人が隣の席にいる環境でずっと働いていると、この問題について嫌でも考えてしまい、仕事そのものとは別の疲労感に襲われる。

そして、どんな事情があったのか分からないが、そのベテランの派遣さんは月に半日程度しか休みを取らなかった。私は月に1.5~2日ぐらい休みたいと思っていたが、派遣さんより上の立場の人間が派遣さんより休むというのはかなり気が引けるため、気軽に休むこともできない。消化できない(そして今後も消化できる見込みのない)有給が、どんどん溜まってゆく。

このまま偉くなったらもっとしんどくなることが目に見えていたので、メンタルを病んだりする前に退職しようと決めた。

自分に合った仕事を探す意欲が高まった

2021年、私の書いた小説が、三田文學新人賞の佳作を受賞した。

小説は8年ぐらい書いていて、過去に色々な新人賞に3回出したものの結果が出ず、才能ないのかなー時間の無駄なのかなーと思いながらも気が向いた時に書くことを続けていた。

初めて賞を貰い、自分の作品が広く読まれたり、文学を生業にしている人からコメントをいただいたりしたことで、やっぱり私はクリエイティブな活動に向いている!と確信できた。

この経験を経て、文化・芸術方面の業界で英語を使う仕事を探そう、という気持ちが固まった。

私は文学や美術を専攻しておらず(専攻は経営・会計学)、その分野の職歴もないが、履歴書に「三田文學新人賞佳作」と書ければ、その手の求人にも応募しやすくなる。そして、親や周囲の人にも説明しやすい。

経営陣が価値観をアップデートできていないことが辛くなってきた

2017年に、反女性差別のキャンペーン「#MeToo」が世界中にインパクトを与え、フェミニズムやセクシュアリティ研究など旧来の家父長制を問い直す学問への関心が高まった。日本でも、昔は大型書店の奥の棚に数冊あるだけだったフェミニズムやセクシュアリティ関連の本が、#MeToo後には大型・小型書店の平台に並ぶようになり、少なくとも東京では空気が変わったのを感じる。

こうした変化に伴って私の意識も変わり、自分の職場にある理不尽な出来事や慣習が気になり始めた。

私の周りで、育児休暇や子育て目的の時短勤務をしている女性を沢山見た。

でも、勤め先にそういう男性は一人もいない。課長などの役職に就いている人が率先して育休や時短を活用すれば部下たちも同じことをしやすくなるのに、誰もやらない。

また、セクシュアルマイノリティへの想像力を欠いた制度にも違和感を覚えるようになった。

私がいた会社では、社員が結婚すると共済会から祝い金が出る。

でも、ゲイやレズビアンの社員が人生を共にするパートナーを見つけた場合については、何も書かれていない。社員数が1,000人を超えている会社なので、ゲイやレズビアンがいてもおかしくないのに。

最近は、同性カップルが結婚できないことで直面する困りごとについて、様々なメディアで報じられている。自治体によっては、婚姻関係に準ずるものとしてパートナーシップ制度を導入しているし、同性婚を合法化すべきという声も強まっている。

しかし、それでも、共済会のルールは変わっていない。同性パートナーシップの届けを自治体に出したと報告した社員には、結婚した社員と同額の祝い金を渡すなどのルールが加わる気配はなかった。

経営陣は、ドローンやAIなどのビジネスのトレンドについては、プロジェクトチームや勉強会を立ち上げて追いかけようとする。

一応、女性の働きやすさを促進する試みも行われてはいる(男性の育休取得増は達成できていないものの)。

それなのに、セクシュアルマイノリティをめぐる問題については、一切アクションを起こさない。何で?

私が定年まで辞めずに働くとしたら、あと20年この会社にいることになる。

経営陣を信頼できない状態で、20年も働き続けられる気がしなかった。

「父に認められなければ」というプレッシャーがなくなった

2020年下旬、父が亡くなった。

私は一人っ子なので、葬儀の準備や役所での手続き、遺品の整理などを、母と分担して進めた。父が亡くなった時点では私は一人暮らしをしていたが、母が実家の一軒家を売ってマンションに越すと言うので、私も同居することにした。

昨年の4月、一人暮らしのアパートから広いマンションに引っ越した。

荷造りを仕事と並行してやらなければならず、ずっと忙しかった。

転居から3ヶ月ほど経って、ようやく生活が落ち着いてきた。昔より広くなった部屋で、自分にとって父とは何だったのかをゆっくり振り返れるようになった。

父がいなくなって、これまでの私は、「父に否定されたくない」「父にいっぱしの人間として尊重してもらえるような生き方をしなければ」という気持ちで、人生の様々な決断を下してきたことに気付いた。

前の勤め先で、仕事が今一つ楽しめなくても10年以上働けたのは、父に対する意地があったからだ。

「私はそれなりの会社で真面目に働いて、高給とは言えなくてもそれなりの額を稼ぎ、一人暮らしできるぐらいの経済力がある。だから、私の人生に対して口出しはさせない」という意識が、私を支えていた。私の着るものや細かい行動に気が向いたタイミングで難癖をつけ、「俺はお前より優位に立っているんだ」と定期的に示したがる父に対抗するためには、安定した仕事や経済的自立という拠り所がどうしても必要だった。

しかし、父の干渉を阻止して自由に生きるためにとった行動が、新たな不自由を生むことになった。

本当��もっと自分に合った仕事があるような気がしても、やりたいこと基準で転職して今より給料が下がれば、父は必ず文句をつけてくるだろう。そうなるくらいなら現状維持でいいや。そんな思考から、私は違和感を抱えながらも転職を決断できなくなった。

仕事だけではなく、父に何か言われるのが煩わしいという理由で、実家に帰る時に文句をつけられない服装を心掛けたりもした。何故そこまでしてやらなければならなかったのか? 思い返すと悔しい。

父がこの世からいなくなったことで、ずっと私を縛っていたものが失われた。

しがらみから解き放たれて人生を振り返り、私が無意識のうちに自分に課してきたものの大きさを思い知った。

人生の選択を自分の意思で下してきたと思っていたけれど、実際は仕��という人生の大きな要素を自分の純粋な欲求で決めていなかった。こうして言葉にしてみると情けない話だが、事実なので仕方ない。

だから、会社を辞めて短期留学をすることは、自分の人生を取り戻すための儀式でもある。

これからは自分に関する重要なことは自分で決め、それによって生じた失敗も自分で引き受ける。

何かあるたびに他人や環境のせいにして嘆くような、自分の人生を「生きさせられている」みたいな状態を、この辺りで終わらせたい。

今後について

今、この文章をホノルルの家具付きマンションで書いている。

会社や仕事に対する責任から解き放たれ、しがらみのない土地で過ごすという、前例のない体験をしている。

語学学校の授業は難しいところもあるが、落第が危ぶまれるほど深刻ではないので、まあ何とかなるでしょう。

短期留学を終えて帰国したら、1年ほど学生をやる予定だ。

1年間で学芸員過程や諸々の資格を取り、その後に転職活動をする。

ここまで文章を読んで、「こいつ30代後半なのにまだ『自分探し』やってんの?」みたいな感想を抱いた人もいるだろう。

確かに日本社会では、この年代の人間は結婚して家庭を持って子育てをしているのが望ましいとされている。

でも、私としては「たまたまこのタイミングだったので仕方ないんです」としか言えない。傍から見たら不可解かもしれないが、自分の人生を取り戻すためにどうしても必要なことだから、今やらざるを得ない。

そして、パートナーや子供がいないタイミングで人生を見直せてよかったとも思う。例えばローンを組んで家を買った後だったりしたら、その家に住んでいる人全員が私の自分探しに巻き込まれることになって、さらに大変になるだろう。

(もちろん、パートナーや子供ができた後に生き方を変える必要が出てくる人もいるとは思う。そういう人が別の可能性に挑戦するのが悪だとは思わないが、相手のキャリアが変わる前提で一緒になったわけではないパートナーや子供が納得しなかった場合、家庭という一つの拠り所が失われることも覚悟しなければならないわけで、今の私以上にリスクを負うことになる気がする。)

あと、私の母が老後の資金を確保できていることにも感謝しかない。私が母を養う必要があったら、1年働かずに勉強することはできなかった。ありがとうございます。

書くべきことを書ききったので、これからの1年を有意義に過ごすという決意とともに、この記事を終わりにしたい。

まずは語学学校を修了すべく、目の前の課題をしっかりこなす。

そして、ホノルルで過ごす人生の夏休みを、全力で楽しむ!

4 notes

·

View notes

Text

我が国の未来を見通す(65)

『強靭な国家』を造る(2)

「少子高齢化問題」の先に待っているもの

宗像久男(元陸将)

───────────────────────

□はじめに

宮古島近海のヘリコプターの事故については、悲

しいことに、現時点においても、関係者全員をご家

族の元にお帰りいただくことが叶いそうにないよう

な状態のようです。今後も行方不明者の捜索が続き、

機体も引き上げられた後に本格的な事故原因の究明

が行なわれるものと考えます。

個人的な経験で恐縮ですが、陸上幕僚副長であった

時、緊急患者輸送任務を遂行中のヘリコプターが徳

之島の山頂付近に墜落するという事故が発生し、自

衛官4名の尊い命が奪われました。陸幕内に事故調

査委員会を立ち上げ、私は調査委員長として事故原

因の究明と再発防止の諸対策を検討し、徹底させた

経験があります。事故現場にも足を運びましたが、

墜落現場の悲惨さをこの目でみて、この種事故のす

さまじさに言葉を失いました。

その時の事故は、山頂付近の斜面にヘリコプターが

激突するという事故でしたので、海面に激突したと

思われる今回の事故とは違いますが、激突の角度に

よっては海面も地表面と同じような“固さ”があり

ますので、その瞬間はすさまじいものだったと想像

しています。

この事故については、もう少し具体的なことが判明

してから振り返りたいと思いますが、事故やその後

の捜索活動が連日、報道されることによって、宮古

島を含む南西諸島において、それこそ命を懸けて、

国防の任務を全うするために多くの自衛官たちが日

々活動しているという事実は、国内外に広く知らし

めることになったことは間違いないと考えます。

これまで判明している犠牲者を含む10名の隊員は、

「たとえ命を犠牲にしても、島を、そして国土を守

り抜くぞ」という強い意思を表明し、身をもって我

が国の「抑止力」の向上に貢献したのです。彼らの

行動と犠牲はけっして無駄にはなっていません。こ

の事実については、多くの国民の皆様にご理解頂き

たいと心より願っております。

▼我が国の「経済成長」の行方

さて前回、紹介しましたように、一橋大学名誉教授

の野口悠紀雄氏は今年1月、『2040年の日本』

という書籍を上梓し、我が国の近未来について、様

々な角度からまとめておられます。その中で、本メ

ルマガではこれまで触れて来なかった我が国の「経

済成長」の行方についてその骨子を紹介しつつ、

「少子高齢化問題」と「経済成長」の関係を可能な

限り“見える化”して、そこから浮かび上がる問題

について読者の皆様と一緒に考えてみたいと思いま

す。

「失われた30年」と揶揄される、最近の我が国の

経済的低迷の要因のひとつに「人口減」があること

は間違いなく、今後も「少子高齢化」が進む我が国

の近未来の中で、「経済成長はどうなるか」につい

てはだれしも関心があることと考えます。のちほど

具体的に触れますが、「経済成長」は、「超高齢化

社会において高齢者を支えることができるか否か」

という差し迫った問題と密接に関係するのです。

野口教授もまったく同じ観点で我が国の経済成長率

を分析しています。例えば、経済成長率が1%にな

るか、0.5%になるかによって高齢者が受けるサ

ービスは20年後、40年後では大きな差が生じる

ことを懸念します。つまり、1%成長を前提に収支

計画を立て、実際に0.5%しか成長しないと、一

人当たりの負担は2割増増える、あるいは一人当た

りの給付を2割減にしなかればならなくなると指摘

します。つまり、「分配なくして成長なし」ではな

く、「成長なくして分配なし」になると主張してい

るのです。

一般に、「実質的経済成長率」=「労働の成長率」+

「資本ストック成長率」+「技術進捗率」、の基

本式で表示されますが、「労働の成長率」について

は、今後の日本は生産年齢人口の減少から年齢別の

労働力率が現状と変わらないとすれば大きく減少す

るでしょう。

「資本ストック」についても、現時点の設備投資が

ほぼ減価償却に見合ったものからほぼ増えない状況

にあります。また、「技術進捗率」は、労働と資本

だけでは説明できない成長要因といわれますが、例

えば、「デジタル化」とか「データ経済への移行」

などへの対応によっては高い成長率が期待できると

されています。

さて、少子化の真っただ中にある日本は、1%の経

済成長を実現できるのでしょうか。様々な機関が経

済成長を予測していますが、最も詳細なデータを公

表しているのは、OECDの予測です。それによる

と、日本の「実質GDP」の成長率は、2020年

から2030年までの期間は0.987%と過去の

実績に比してかなり高くなっていますが、その後の

成長率は低下し、約0.5%を下まわるようになる

と予測しています。

ちなみに、ここでいう「実質GDP」とは物価変動

分を調整して算出しているもので、物価変動分を考

慮に入れて算出している「名目GDP」と違いうこ

とを補足しておきましょう。

OECDは、その根拠として「1人当たりの潜在G

DP」の成長について定量的な予測を行なっている

といわれます。細部は省略しますが、一例を挙げれ

ば「労働効率のトレンド」で、「それまで2人でや

っていた仕事を1���で出来るようになる」というよ

うなことを指しています。そのためには、デジタル

人材の育成や業務のデジタル化によって技術進捗を

実現することが必要になってきます。OECDは、

我が国の労働効率の伸びを、2018~30年まで

は年率1.1%、2030~60年までは1.4%

と推定していますが、2030年までを比較すると、

中国は2.7%、韓国は1.3%と推定しています

のでそれほど高いわけではありません。

我が国の過去の実質成長率は、2000年から20

21年までの平均は、0.65%、もっとスパンの

短い、2015年から2021年までは0.24%

に留まっています。最近は特にコロナ禍の影響があ

ったとはいえ、これらの成長率と比較をして、「日

本は、今後、過去に比べて高成長を実現する」とし

て日本の潜在能力を評価しているOECDの見積も

りが本当に実現できるかどうかは現時点では不明と

いわざるを得ないでしょう。

国内においては、将来の財政収支予測を目的とする

内閣府の「財政収支試算」では、高めの成長率を見

込む「成長実現ケース」と低めの成長率を見込む

「ベースラインケース」の2つのケースに分けてい

ますが、「成長実現ケース」では、2026年度頃

までは2%を超える成長率、その後も2%に近い成

長率を想定しています。「ベースラインケース」で

は2026年度までは1%を超える率、その後は1

%程度の成長率を想定していますので、かなり高め

と言えるでしょう。

また、厚生労働省による年金財源の収支計算の前提

とする「公的年金の財政検証」は、日本経済の長期

見通しについて、上記「成長実現ケース」を前提に

した3通り、「ベースラインケース」を前提にした

3通りの計6通りのケースを想定しています。

「成長実現ケース」では、2022年以降20~3

0年の実施成長率は、0.4%から0.9%として、

最も高い場合でも、「財政収支試算」の値より1%

ほど低下すると予測し、「ベースラインケース」で

は、同じ期間マイナス0.5%から0.2%として、

成長率がマイナスになることもあり得ると予測して

います。

さらに、民間研究機関の実質GDP成長率予測をみ

てみますと、三菱UFJサーチ&コンサルティング

は、2023年度~25年度までは0.5%、20

26年度~30年度は0.7%と予測し、みずほ総

合研究所は、2025年度~28年度は0.9%と

予測しています。つまり、民間の予測の方が政府の

見通しより成長率は低めに評価しています。

1%成長と2%成長では、10年後のGDPは約1

割以上、40年後では5割程度も違ってくるといわ

れますが、どちらが現実的なシナリオなのでしょう

か。「明らかに低成長シナリオである(それすら実

現できない可能性がある)」と野口教授は指摘しま

す。

その理由として、これまでの予測シナリオがみごと

に外れたことを例示しています。つまり、「201

0年の財政収支試算」では、「慎重シナリオ」と

「成長戦略シナリオ」の2つのシナリオを掲げまし

たが、実際には「慎重シナリオ」で予測した値にも

到達できなかったのでした。その結果、財政収支は、

2020年度の基礎的財政収支は48.8兆円の赤

字で、対名目GDPのマイナス9.1%となってい

ます。

「財政収支試算」は、現在、ほどんと注目を集めて

いません。それは、「プライマリーバランス」が改

善しているからではなく、長期金利が著しく低い水

準に抑えられているため、国債費の負担が著しく軽

減されているからです。しかし、実質2%程度の成

長を実現するためには、いつまでもこうした状況を

続けることはあり得ず、いずれ長期金利を上昇せざ

るを得ないと考えられます。

こうなれば、国債費も増加せざるを得なくなるのは

明白です。しかし、新規発行で既存の国債費を補填

する現在のシステムは、借り換えに伴って残った残

高の国債の新金利分が増加するだけであり、長期国

債の場合は、国債費が増加する期間が対象外になっ

ておれば、実質的な問題は先送りされ、問題の本質

が見えなくなっているとの一面もあります。野口教

授は、「財政の将来を考える場合に極めて深刻な問

題」と指摘し、日本の政策体系全体が2%実質成長

という“虚構”の上に立っているとして、「『高成

長』前提は、未来に対する責任放棄」と厳しく批判

しています。

我が国経済の将来予測の最後に、「1人当たりGD

P」についても触れておきましょう。国際通貨基金

(IMF)などによると、我が国の「1人あたり名目

GDP」は、2020年時点で3万9890ドル

(約452万円)であり、韓国(3万1954ドル)

や台湾(2万8054ドル)をそれぞれ上回ってい

ました。

日経センターの予測は、労働生産性、平均労働時間、

就業率などからはじき出した試算として、「一人当

たり名目GDP」は2035年頃まで年2.0%の

伸びになると予測しています。この間、韓国は年6.

0%、台湾は年8.4%増えると予測していますの

で、近い将来、総額で韓国や台湾に追い抜かれる可

能性があるのです。

この伸びはまた、物価変動分を考慮した数値ですの

で、2%程度では物価変動分に飲み込まれ、実質的

な所得(賃金)はほとんど変わらない可能性もあり

ます。

▼「少子高齢化」の進展

第1編で紹介しましたが、最近のデータで修正しつ

つ、我が国の「少子高齢化」の現実を再確認してお

きましょう。

まず、我が国の人口��2008年をピークに減少し

続け、このままいくと2050年までに1億人を切

ると推計されています。折しも4月26日、厚生労

働省の人口問題研究所が「人口は2070年に87

00万人になる」と公表してニュースになりました。

また昨年の出生者は79万9728人で、はじめて

80万人を切ったことも話題になりましたが、子供

の数は41年連続で減少し続け、昨年は過去最少の

1465万人になりました。それは生産年齢人口

(15歳~64歳)の人口減が続いていることを意

味し、全人口に占める割合が現在の約60%が約5

0%になると推計されています。

毎年、「敬老の日」の前後に、厚生労働省は高齢者

の“現状”を公表します。昨年9月18日の公表に

よれば、65歳以上の高齢者は3627万人、前年

比で6万人の増加、総人口の29.1%を占めてい

ます。この比率は「過去最高」ですが、平均寿命が

延びることに伴い、2040年頃まで高齢者は微増

します。65歳以下の人口が減り、高齢者が微増す

るのですから、しばらくの間、「高齢者の割合は過

去最高」がニュースになることでしょう。実際に、

人口問題研究所は、2070年には38.7%にな

ると推計しています。

高齢就業者は909万人、前年比で3万人の増加、

全就業者の13.5%でこれも「過去最高」になっ

ています。高齢者の就業率は25.1%、つまり4

人に1人が働いていることになります。これを65

~69歳までに限定すると、はじめて50%を超え

たこと、つまり2人に1人は働いていることもニュ

ースになりました。「働き方改革」の推進や「高年

齢者雇用安定法」の改正により昨年4月より継続雇

用年齢が70歳まで引き上げられた効果などによっ

て、高齢者が働き続けていることは“光明”と言え

るでしょう(とはいえ、65歳以上の4人のうちの

3人は働いていません)。

世界の最先端を走る我が国の「少子高齢化」はすで

にその“真っただ中”にあり、今後、ますます進展

していく「現実」を強く認識する必要があるのです。

▼「社会保障費」の動向

問題は、「経済成長」が「少子高齢化」(あるいは

「超高齢化社会」)の我が国の近未来にいかなる影

響を及ぼすか、にあると考えます。

それらをチェックするために、「社会保障費」の

「給付」と「負担」の両面から現状と将来の推計を

みてみましょう。まず「給付」ですが、「令和2年

度も過去最高を更新」と話題になったように、総額

は132兆2211億年、前年比+8兆2967億

円(6.7%)でした。一人当たりの給付費は10

4万8200円となり、その内訳は、年金が約5割、

医療が約3割、福祉その他が約2割となっています。

当然ながら、平均寿命が延び、(働かない)高齢者

が増えるに従い、年金受給対象者は増え、医療費も、

そして前回取り上げました介護費も今後かなり増え

ることは明白です。

一方、「社会保障費」の「負担」の内訳は、保険料

が約6割、国や地方自治体の税が約4割となってい

ます。そのどちらも(減少しつつある)生産年齢層

が主な負担者になっています。

2018年、政府(厚生労働省や財務省など関係省

庁が作成)は「2040年を見据えた社会保障の将

来見通し」を発表しました。

それによると、「現在の給付水準を維持し、必要な

分だけ国民の負担を引き上げる」(「負担調整型」)

場合、65歳以上の高齢者人口の増加から全体の負

担は低くても1.130倍になると推計される一方、

生産年齢人口の減少から負担者数は0.795倍に

なると推計されることから、1人当たりの負担は1.

130÷0.795=1.42、つまり現在の42%

ほどの増加になります。

一方、政府の見積もりとは別に、「負担���現状程度

にして給付を削減する」(「給付調整型」)を推計

しますと、まず65歳以上の人口が2018年の3

561万人から2040年に3921万人になるこ

とから1.101倍になります。よって、一人当た

り受給額は、生産年齢人口の削減分0.795÷1.

101=0.722になり、社会保障制度による給

付やサービスが約4分の1カットされることになり

ます。

この際の1人当たりの負担は、1.101÷0.79

5=1、38倍となります。この場合にあっても、

現在の38%増の負担になります。つまり、いずれ

の場合においても、2040年頃には、現在の約4

割程度の負担増は避けられないと考える必要がある

のです。

この4割増の負担は、平均的なサラリーマン世帯の

所得に占める社会保険料や公費負担が現在の約5分

の1から3分の1近くに増加する額に相当し、かな

り大きな負担増になることがわかります。

一方、「経済成長」は、必ず所得(賃金)に跳ね返

ってきますので、経済成長率が0.5%程度なのか

1%程度になるかによって、実質的な負担の面から、

“数十年後の世界がまるで違ってくる”ことがわか

ります。少なくとも負担者数の減少分ぐらいは「1

人当たりGDP」が成長することを祈るばかりです。

将来、国民の所得(賃金)が上がらない中で政府が

社会保障費の負担率引き上げを言い出せば、“政権

が吹っ飛ぶ”と言っても過言でなく、現時点で明ら

かにできないとの判断もあるのでしょうが、実際に

は、近い将来、所得(賃金)が上がらず負担が増え

る公算は大なので、国民の生活水準は低下する可能

性もあるでしょう。

当然ながら、保険医療費の自己負担率の引き上げ、

そして年金支給開始年齢の引き上げ及び給付額の減

額なども必須でしょうし、そうなると、生活保護受

給者が激増することも予想されます。このように考

えると、野口氏が指摘する「『高成長』前提は、未

来に対する責任放棄」はますます現実味を増してく

るのです。

最後に、(少し気休めになるかも知れませんので)

社会保障費の国際比較をみてみましょう。我が国の

社会保障給付費の対GDP比は、2018年で21.

5%、2040年頃には23.8%から24.0%

になると増加すると推計されています。しかし、O

ECD34カ国内の比較では、現時点では我が国は

20位前後にランクされます。フランスの対GNP

比の約32%を筆頭に、デンマーク、フィンランド、

イタリア、ベルギーと続き、いずれも30%前後を

占めています。ちなみに、アメリカの対GHP比は

約25%、イギリスは約22%で日本と同等の比率、

韓国は約11%の33位にランクされています。

社会保障費の国民の負担率では、OECD内のラン

クはもっと低く、約42%の27位です。ここでい

う負担率とは、所得に対する税負担と社会保障負担

を合わせた公的負担の比率を指します。第1位はル

クセンブルクで、負担率は約88%、以下、フラン

ス、デンマーク、ベルギー、フィンランドなどはい

ずれも60%を超えた負担率となっています。

この国際比較だけを参照すれば、我が国は「低負担・

中福祉国家」とも言えるでしょう。我が国の「社

会保障」は戦後まもなくスタートして、社会保障給

付費は50年余りの間に約100倍に成長しました。

そして、高齢化が進んで対GDP比でみればようや

くOECD各国と同レベルになったとの見方も出来

ます。

総じて言えば、少子高齢化に伴い、我が国は「社会

の支え合い構造」が大きく変化しつつあることは間

違いなく、「経済成長」が現状程度に留まる場合、

私たちの子孫の時代は、「年金」とか世界に誇る

「国民皆保険制度」の存続さえ危ぶまれる時代が来

ないとは限らないのです。

長くなりました。「少子高齢化問題」の補足はこの

ぐらいにして、次回以降、「農業・食料問題」に絡

む我が国の“厳しい将来”について考えてみましょ

う。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

5 notes

·

View notes

Text

12月11日(日)|200.96 letter

まだまったく陽の気配がない、夜のような朝に起き上がった。夜明け前が一番暗いとは、そういえば手垢にまみれた言葉があった。自分から発される言葉は、ほぼ手癖100%なので手垢にまみれているどころか手垢で構成されているように思う。要は上手ではない。書きたいことを書きたいように書いているだけで、寝起きに書いた文は深夜の文の次に信用ならない。書いていくうちに徐々に覚醒していく。つよく冷え込んでいて、暖房をかけるとどこかから流れこんでくる冷気のほうを敏感に察知する。

昨日を思い出す。早いうちに畑に行って大根を収穫しおえた。土は水分を保ったままでやわらかかったが、この寒さでは先週蒔いた種が土から顔を出しているはずもなかった。ただ昨日は陽射しがずいぶん暖かかった。畑仕事を終えた後で倚子に腰掛けてしばらくぼんやりとしていると陽のあたる部分が明確に熱をおびた。暖かい日は体調が向上しやすい。そういえば思い出したけれども昨日は朝から頭が痛くて、気圧のせいかと思ったら夜から朝にかけての気圧グラフを確認したところまったく関係なさそうで残念がりながら鎮痛剤を飲んだのだった。だから朝から体調は不安だったのだけれど、薬で充分に治まったし、早々に畑に行けたのだから悪くはなかった。そんなわけで体調が普通くらいで安定してくれることを期待して帰宅したら少し休んで絵を描いた。午後に小説を書くかふたたびスラムダンクを観に行くか迷ってどちらも選べるように家から出ようかとぼやぼや検討しながらTwitterを何気なくひらいたら、フォロワーさんがリツイートしていた中日新聞の記事を発見した。防衛省がAIを活用し、ビッグデータとインフルエンサーを利用して、SNSなどを通じて防衛省にとって有利となる世論を人々の間に拡散させ、情報操作し、特定国への敵対心を高め、反戦・厭戦機運の払拭をはかろうしているとの報道だった。こんな重要な情報は本来機密事項として水面下でこっそり行われてナンボではないかとも思ったけれども、これが事実であれば、戦争がいつ起きてもいいように大衆を管理していこうという魂胆があまりに透いてみえる。マイナンバーをはじめ、つくづく行政は、デジタル技術を市民の生活向上ではなく都合よく市民を管理するほうへと使いたいらしい。もうこんなにも見えやすいところまで腐ってしまったのか。あまりに今更な実感だった。そして私が最近強く嫌っている国家権力や極端なナショナリズムが、入り込んできてほしくはない内側の領域にまでどんどん浸蝕を試みていると恐怖した。いや、無意識のうちに侵襲されているのかもしれない。私の心は、生活は、本能は、生理的な流動は、ほんとうに私のものだろうか。誰かが意図的に操作したものではないだろうか。なぜなら私は容易に影響を受ける。疑り深いようで、その実ころりと信用する。権威に噛み付けるほど元気でもない。私は私の見ているTwitterのフォロワーを信頼しているけれども、惰性でトレンドをスクロールするのも嫌いじゃないので、過激な思想に交通事故のようにぶつかってしまって勝手に弱ることはまあまあある。

無意識下に流されていってしまう可能性や、意図的に権力側が心までも支配しようとしている状態に震えた。それは小説を書いたついでに映画を観るかどうかで迷っていた脳天気さを簡単に破壊するような攻撃だった。それはそれとして目の前を楽しむと割り切るだけの強さが私にはなかった。だからしばらく記事を前にして動けなくなり、SNS全体も、国家も恐ろしくなっていく。難民についての本や映画を思い出す。私はその気になったら、日本を飛び出せるだろうか。たとえば今、飛び出せるだろうか。飛び出せるとしたら、どこにいくのだろうか。安直に検索にかけてみる。ワーキングホリデーや留学、なんだかとても心地の良いものとしてデザインされたサイトが並ぶ。アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、……どれも全くぴんとこなかった。家族について、考える。仕事について、考える。目の前の本棚に並んでいる大量の本について、考える。実際、今、すぐには飛ぶのはリスクと天秤にかけて難しい。

戦争には反対だ。戦争に繋がりうるところから、正反対のほうへと歩いていきたい。それは別段特殊な考えでもなんでもないのだけれど、どうやら本流はそうとは限らないらしい。

こんな腐りつくしてカビまみれの出がらしのような環境をすぐにどうこうできるわけもなく、個人が影響を与えられるはずもない。他者を変えるのは難しい。私ができるのは逃げるだけ。

恐怖に支配されること自体が、もはや防衛省そして政治家の意図ではないか。恐怖でたやすく人を管理できるのは、既にあまたの犯罪が証明してきた。事実、恐怖し、思考は止まった。調子がよく続きを書くのが楽しみな小説も、強く心をゆさぶられた映画も、恐怖の前には停止した。このままではいけないと、ひとまず身体を動かせと、胃を満たせと、理性が声をかけてきて、ポメラを持って家を出た。歩きながら、大事なものは本の中にたくさんあるし、なにもSNSの反射的な情報が欠けていてもぜんぜん生きていける、と思った。それでニュースレターを作ろうと思った。植本一子さんが、Twitterを凍結されてもニュースレ���ーがあったことで現在地をしらせていて、あれはとてもいいなと思っていた。そういったものをやりたいとは考えていたが、正直なところ有料化での��信を検討していて、ただ、お金について考えて足踏みしていた。またお金だ。お金は好きだが、お金のことを多く考えているということはお金に支配されている状態であり、そしてそのお金の悩みで堰き止められている状況が自分事ながらかなりばかばかしくなった。

外で生姜焼き定食を食べ、スターバックスに入ってコーヒーを飲み、Twitterからどんどんずれていくための算段をポメラで打鍵した。ビジネス、価値、お金儲け、サブスクリプション、税金、文明社会コッテコテの、お金をまきあげて作り上げていこうとする経済の流れに疲れた(サブスクが苦手なのはいつのまにか払っている税金みたいだからかもしれない、と今ふと思った)。誰かを疎外して成り立っている豊かさモドキにも疲れた。そして管理しようとしてくる存在にも疲れた。そんなことより私は安心して制作したい。書きたい。とはいえ完全に社会から離れることはできない。だからちょっとずつずれたい。自分を守るために切実にサバイブしたい。自分の感受性くらい、と茨木のり子の声がする。自分で守れ、ばかものよ。そうだ、私はばかものだ。しかし国家もどうしようもないばかたれだ。世界中のばかたれのせいで、経済はめちゃくちゃだし命は危機に晒されるし、深刻に病んでいる。全体的に病気にかかっている。だから元気がないのも当然だ。元気がないままでも、安心したい。どんどんおかしくなりたい。おかしくなって、国家を指差して爆笑したい。しかしぶっちゃけそんなことはどうでもいいので、そっぽを向いて私は書き続けたい。作り続けたい。リアルなてざわりを求めたい。

Twitterからちょっとずつずれていく算段を、文章化することですこしばかり安心して、なんとか多少は小説をすすめようと思ってファイルを開いて執筆した。その後月と六ペンスに向かって、こんな時は坂口恭平だなと思って先日買った『継続するコツ』を読み、なんだかこの方向性は間違っていないと思って少しばかり強くなった気持ちになった。錯覚でもよかった。香山哲の『プロジェクト発酵記』を読んでいる途中で閉店五分前になってお会計した。

帰宅したらニュースレターに着手した。最近みかける日本発ブランド「The Letter」はビジネスパーソンの雰囲気がしこたまに感じ取れて微妙だったので、日本語対応していないけれども見た目にかわいげのある「Substack」でひとまず立ち上げた。作っているうちから、「また新しいことやるの?」「また道を逸れるの?」「何度も飽きてきたのにこりないよね」「自意識過剰もたいがいにしなよ」と内側の声が乱れてとんできて、恐怖心ともまざってすっかり胃が痛くなっていた。ひとまず一晩をこえて考えようと思った。そうして一晩をこえた。書くうちに窓の外が白みだした。今日早起きしたのは、布団の中でまた記事のことを思い出して恐怖に苛まれたからでもあったけれども、自分を制御する面白みを思い出したいのと、これ以上感受性の無駄遣いするのはよそうと思ったから。

風になればいい。自分を風だと思えば、場所をうつろうのも、ここではないどこかを常に求めるのも、同じところに居座るのが苦手なのも、なにもかも変じゃない。今日も外の風はつめたい。雲がぶあついけれども、視線を上げれば部分的にベージュの光がこぼれていて、低空は雲がいっそう薄く、オレンジの長い筋が見える。太陽が近い。

自分をあたためたい。大丈夫だよ、失敗したって途中でやめたっていいじゃない、本当に大丈夫だ。すでに自傷も含めて味わった。あなたは自由だ。なにも問題ない。

1 note

·

View note

Text

実際、2019年1月の衆参本会議でも、当時の安倍首相はこう発言している。

「少子高齢化を克服し、全世代型社会保障制度を築き上げるために、消費税率の引上げによる安定的な財源がどうしても必要です。(略)8%への引上げ時の反省の上に、経済運営に万全を期してまいります。増税分の5分の4を借金返しに充てていた消費税の使い道を見直し、2兆円規模を教育無償化などに振り向け、子育て世代に還元いたします」

つまり、消費税増税分は社会保障費ではなく、その「8割」が借金返済に回されていたのだ。どうりでいくら増税しても庶民生活に恩恵がないわけだ。ちなみに安倍氏は18年10月の衆院本会議でもこう発言している。

「さきの総選挙では、消費税率引上げに当たって、その使い道を見直し、半分を国民に還元することとし、そして、子供たち、子育て世代に大胆に投資することで、来年十月から幼児教育を無償化することを公約に掲げ、国民の理解を得たところであります」

しょっちゅう消費税の「使途を見直す」とか言っているが、しょせんは言葉だけ。高市氏はそれをズバリ言われたために面白くなかったのだろう。

5 notes

·

View notes

Text

塩素化ポリ塩化ビニル(CPVC)価格チャート:トレンド、インデックス、市場予測

塩素化ポリ塩化ビニル (CPVC) は、配管、工業用配管、消火スプリンクラー システムなど、さまざまな業界で広く使用されている多用途の熱可塑性材料です。耐高温性と耐腐食性で知られる CPVC は、耐久性と信頼性に優れた配管ソリューションを必要とする用途でよく選ばれています。CPVC の価格は、生産コスト、市場の需要、サプライ チェーンの動向に影響を与えるいくつかの重要な要因によって左右されます。

CPVC 生産の主な原材料はポリ塩化ビニル (PVC) で、特性を高めるために塩素化処理が行われます。エチレンや塩素などの原材料のコストの変化によって生じる PVC 価格の変動は、CPVC の価格に直接影響します。さらに、塩素化処理はエネルギーを大量に消費するため、エネルギー コストの変動が CPVC の全体的な生産コストにも影響する可能性があります。

CPVC の世界的な需要は、価格設定に大きな役割を果たします。配管業界では、CPVC は高温に耐え、腐食に強いため好まれ、温水および冷水配水システムに最適です。新興経済国の建設ブームと信頼性の高いインフラに対するニーズの高まりが、CPVC 配管の需要を牽引しています。工業用途では、CPVC の耐薬品性により、強力な化学物質の取り扱いに適しており、化学処理や廃水処理など、さまざまな分野での需要に貢献しています。

原材料の入手可能性や製造能力などのサプライ チェーンの動向は、CPVC の価格に大きく影響します。PVC の供給が途絶えたり、塩素処理プロセスで問題が発生すると、不足や価格変動につながる可能性があります。さらに、市場の需要に応じて製造業者が生産を拡大する能力は、CPVC の価格を安定させるか、引き上げる上で重要な役割を果たします。

CPVC 製造プロセスの技術的進歩は、価格に影響を与える可能性があります。生産効率を改善し、エネルギー消費を削減し、製品の品質を向上させるイノベーションは、製造コストを下げ、より競争力のある価格設定につながります。逆に、厳しい環境規制に準拠したり、持続可能な製造方法を採用したりするために必要な投資は、コストを増加させ、CPVC の価格に影響を与える可能性があります。

CPVC 製造業者間の市場競争も価格戦略に影響します。複数のサプライヤーが存在すると、企業が市場シェアを獲得しようと努力する中で、価格競争が促進されます。逆に、業界統合や少数の大手企業による独占は競争圧力を軽減し、生産者は供給管理に基づいて高い価格を維持できます。

塩素化ポリ塩化ビニル (CPVC) のリアルタイム価格を入手: https://www.analystjapan.com/Pricing-data/chlorinated-polyvinyl-chloride-cpvc-1281

世界経済の成長、インフレ率、為替レートなどの経済要因は、間接的に CPVC の価格に影響します。景気後退は建設や産業活動の減少につながり、CPVC の需要とその市場価格に影響します。逆に、経済拡大期は需要を刺激し、価格を押し上げる可能性があります。通貨の変動は、原材料の輸入や完成品の輸出のコストにも影響し、全体的な生産コストと価格戦略に影響します。

環境規制と持続可能性への懸念は、CPVC 生産を含む化学業界でますます重要になっています。環境基準に準拠するには、よりクリーンな技術と廃棄物管理システムへの投資が必要になる可能性があり、生産コストと価格に影響します。さらに、持続可能で再生可能なリソースへの重点が高まっていることは、CPVC 製造におけるより環境に優しい慣行の必要性と一致しており、競争上の優位性をもた���し、市場価格に影響を与える可能性があります。

要約すると、塩素化ポリ塩化ビニル (CPVC) の価格設定は、原材料費、さまざまな業界における世界的な需要、サプライ チェーンの動向、技術の進歩、市場競争、経済状況、規制環境など、さまざまな要因が複雑に絡み合って影響を受けます。CPVC 市場の利害関係者は、これらの要因を注意深く監視して、傾向を予測し、情報に基づいた決定を下し、価格変動に伴うリスクを管理する必要があります。業界が革新を続け、持続可能性を優先するにつれて、CPVC の価格設定の動向は、消費者の好み、規制環境、生産方法の技術の進歩の継続的な変化を反映して進化することが予想されます。

ANALYST JAPAN

Call +1 (332) 258- 6602

1-2-3 Manpukuji, Asao-ku, Kawasaki 215-0004 Japan

Website: https://www.analystjapan.com

Email: [email protected]

0 notes

Text

TEDにて

ハンス&オーラ・ロスリング:世界について無知にならないために

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

あなたは世界のことをどれほど知っていますか?

貧困、犯罪の統計をハンス・ロスリングが、彼の有名な世界の人口、保健、収入のグラフ(それにすごく長い差し棒)を使って、統計的に言って、みんな知っているつもりでいて、全然間違っている可能性が高い問題を例示します。

ハンスが、クイズで聴衆を楽しませた後は、ハンスの息子のオーラが、無知による勘違いを減らすための4つの方法を示します。

まず、最初の勘違い!

これは広くはびこっています。「何事も悪化する」耳にもすれば自分でもそう思っているでしょう。別の考え方は、「多くのことは良くなっていく」というものです。

質問を前にして答えが分からなかったら「良い方に行く」と推測するんです。悪い方ではなく。私たちのテストでは、それで良い成績が取れるはずです。

他にもあります。詳しくはご覧ください。

また、特に、日本での悪い傾向として、人々がニュースを読んだり、マスメディアを見たりするのもセンセーショナルだからです。

普通の大量のありふれた出来事よりも、普通じゃない特殊な出来事の方が面白いですから!

そして、日本では、恐怖の対象は、マスメディアに誇張されるような悪い偏向報道になります。

まず、我々はなぜこんなにも無知なのか?

ですが、それは、ここに始まります。

育った環境により、世の中がどんなものかについて、すごく偏った考えが身につくんです。

これが無知の問題の第一の要因です。個人的な偏見。

私たちは住む社会システムや出会う人に応じて、みんな異なる体験をします。その上で学校に通うようになりますが、それが、次の要因になります。

私は、学校が好きですが、教師というのは、古くなった知識を教えがちです。構造上の問題で、彼らは、学校で学んだことを、ずっと、後になって、生徒に教えるからで、悪気はないんです!!

そして、本というのも、また、出版されてから、世界が変化して、陳腐化します。教材の更新も、あまり、行われず、それが、問題になります。

だから、個人的な偏見に加えて、陳腐化したデータがあるわけです。鵜呑みにしなければ、保存するという点で良い面もあります。

次に来るのが、マスメディアのニュースです。

優れたジャーナリストはどんなニュースが注目されるか知っています。

人々がニュースを読むのもセンセーショナルだからです。

普通じゃない特殊な出来事の方が面白いですから。そして、恐怖の対象は、特に誇張されることになります。

これら3つの偏った情報源は、逃れるのが難しいものです!!私たちの上に降り注いで、奇妙な考えで頭を満たします。

それに加えて人間を人間たらしめている直感があります。これは、進化の上では、便利なものでした。物事を一般化して、素早く結論を出すことができます。

恐れるものを誇張し、ありもしない因果関係を見つけ、錯覚した自信を生み出します。「自分は平均より、運転が上手いと思うか?」と聞かれるとみんな「上手い」と答えるんです。

これは、進化上は、好都合でしたが、世界の見方ということでは「逆さ」の結果になる原因になっています。

上昇するトレンドを下降していると思わせ、我々の直感が、チンパンジーに有利に働いて、強みになるべきものが、弱点になってしまいます。

どうすれば、この問題を解決できるでしょうか?

まず、測定し、そして、修正する必要があります。測定することによって、自分自身の無知のパターンをつかむことができます。

ギャップマインダー財団は、スウェーデンで一般の人にアンケートを取りました。スウェーデン人の答えです。50%が2倍。38%がほぼ同じ。12%が半分という解答でした。

こちらは、災害研究者による実際のデータです。

こちらは、災害研究者による実際のデータです。

日本では、世界とは異なるマスメディアによる集団圧力を行う傾向があります。

戦前の空気と言われるものです!!

第二次世界大戦はマスメディアに洗脳され若い命を散らした「特攻隊」が有名です。

上下していますが、第二次世界大戦後に下がり始め、ずっと下がり続けて、半分よりも、ずっと少なくなっています!!

この数十年で、世界は、ずっと良く災害から人々を守れるようになったんです。

この数十年で、世界は、ずっと良く災害から人々を守れるようになったんです。

スウェーデンで正しく答えたのはたったの12%です。それで、動物園に行ってチンパンジーにも聞いてみました。チンパンジーは、夜のニュースなど見ずランダムに答えます。スウェーデン人は、ランダムな答えよりも駄目なんです。

皆さんはどうでしょう?

特に日本のマスメディア、テレビ局など、顕著な傾向で、構造的な問題もあるかもしれません。

国民にマスメディアを使用して巧妙に情報操作している可能性が色濃くあります。再編して改善かな?

テレビなどは、アーカイブで追跡調査できるから倫理委員会に依頼するのも東京地検が抜き打ち調査しても良いかも知れません。

今ではテレビ局も権力者!日本のテレビ局は再編すべき!一度、国に返上して、車と同様に放送免許停止や放送免許取消を導入すべきです。

もう一度言います!テレビ局も今では権力者!再び、過ちを繰り返すかもしれません!

影響力の巨大な政治家、役所、警察、テレビ局や大中企業などの権力者以外なら規模も小さいので表現の自由も良いでしょう。弱者にこそ自由!

世の中の影響力や権力が大きくなるほど言論の自由は制限されるのがこの世の真理。

今や、テレビやこれに出演している人間は、言論や表現の自由ではなく情報操作の自由。

テレビ局は解体、再編を!日本のテレビ局は再編すべき!一度、国に返上して、車と同様に放送免許停止や放送免許取消を導入すべきです。

東日本大震災の際に放送無用でも、庶民生活に支障はなかったことですでに証明されています。

そして、裁判所の令状なしに監視カメラに人工知能を使用するのはプライバシー侵害です。

もしかして、日本国憲法の通信の秘匿にも?弱者である庶民への圧力?自動車のナンバーも無許可で読み取っています。

まず、影響力の巨大な政治家、役所、警察、テレビ局や大中企業の内部通報用として搭載して

手本を示してはいかがでしょうか?

スタンフォード実験(1970年代)?ミルグラム実験(1960年代)?マスメディアを悪用した戦前の日本の空気(1940年代)?似ている?同じことを繰り返さないようにみんなで見守っていくことだ。

日本では、適用されていないから令状申請を法律で義務化すればいいかもしれない。

特別に、日本の場合は、テレビに関係する放送内容、広告については、巧妙に情報操作している可能性が色濃く、出演料も高額な出演者、放送関係者も含めて全員、巨大な権力者は疑って観ることが重要です。

なお、日本の全テレビ局は超裕福層に入ります。

自らが権力者であることを発信せず視聴者を混乱させ、それに便乗して権力乱用する日本の民法テレビ局。同じことを繰り返さないようにみんなで見守っていくことだ。

ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・

年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。

自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。

最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。

経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。

たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。

また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。

たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)

多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーも考慮)

(合成の誤謬について)

合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。

ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。

例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)

1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。

それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。

その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。

要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。

つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。

なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。

このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。

それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。

続いて、トリクルダウンと新自由主義

インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。

しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。

リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。

それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。

例えば

Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべ��持ち込んだ社会実験に近いこと。

シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。

こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。

アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。

三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。

このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。

再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!

2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。

確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。

再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)

とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。

<おすすめサイト>

ダン・ギルバート:マスメディアに操られた私達の誤った予測認識

セバスチャン・ド・ハルー:風力船ドローンによって海に対する私たちの考え方が変わる

ロビン・マーフィー:災害の救援に駆けつけるロボット

データ配当金の概念から閃いた個人的なアイデア2019

Japan TV of Secret(日本のテレビの秘密)Kindle版

バリー・シュワルツ:選択の自由パラドックスについて語る

グレン・グリーンウォルド: なぜプライバシーは重要なのか!

ダン•ギルバート:私たちが幸せを感じる理由

ポール・ピフ:お金の独占が人と大企業を嫌なヤツにする?

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#ハンス#ロスリング#オーラ#災害#統計#世界#格差#倫理#経済学#TV#テレビ#マスメディア#権力#通信#秘匿#憲法#ラジオ#政治#政府#人口#NHK#zero#ニュース#discover#discovery#空気#特攻隊

0 notes

Text

UAE、石油取引におけるドルの使用を正式に停止 https://cryptopolitan.com/uae-stops-using-dollar-for-oil-trades/… アラブ首長国連邦(UAE)が石油取引において大胆に米ドル離れを進めているため、世界の金融情勢に激震が走っている この戦略的軸足は、UAEが最近加わったBRICS経済同盟の広範な野心と一致している 石油取引における現地通貨への移行を含むこの転換は、世界の石油市場における長年のドル支配からの大きな脱却を意味する BRICSの影響力とUAEの戦略転換 ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカで構成されるBRICSは最近、サウジアラビア、エジプト、エチオピア、イラン、アルゼンチンに加え、UAEも加盟国に加えた この拡大は、国際貿易における米ドルの伝統的な覇権に挑戦する動きである UAEが新たな石油取引において米ドルよりも自国通貨を優先するという決定を下したのは、こうした感情を明確に反映したものだ この動きは単なる政策転換ではなく、世界経済という複雑なチェスゲームにおける戦略的な作戦なのだ BRICS諸国と連携することで、UAEは経済パートナーシップを多様化させるだけでなく、世界の石油大国としての地位を強化しようとしているのだ この変化は、国際石油取引のカードを入れ替える可能性があり、ドルの牙城に影響を与え、石油取引における通貨力学の新時代を導入する 世界石油貿易の新時代 UAEが新たな石油貿易パートナーを積極的に探していることは、進化する経済情勢を乗り切るための機敏さと先見性の証である この動きの重要性はいくら強調してもしすぎることはない 単に通貨を切り替えるという問題ではなく、国際石油貿易の構造そのものを変えるということなのだ 米ドルへの潜在的な波及効果は大きく、世界経済のパワーバランスに変化をもたらす可能性がある 報道によれば、UAEは中国、ロシア、エジプトといったBRICS同盟のメンバーであり、脱ドルの提唱者でもある大国を含む、最大15カ国との石油・ガス取引の可能性を視野に入れているという これは単なる貿易の多様化ではなく、グローバルな舞台での主張なのだ UAEは単にトレンドに追随しているのではなく、トレンドを作り出そうとしているのだ アラブ首長国連邦(UAE)が石油取引に地域通貨を採用する動きは、孤立した出来事ではない 各国が現状に疑問を抱き、より自国の経済的利益に資する選択肢を模索するようになっているという、より大きな物語の一部なのだ 特に石油のような重要な分野での脱ドル化の流れは、世界経済における新たな章の到来を告げるものであり、貿易における通貨使用の多様性が例外ではなく、むしろ規範となるようなものである 結論として、UAEが石油取引において米ドルから自国通貨への移行を決定したことは、世界経済のダイナミクスの変化を反映した大胆かつ戦略的な行動である BRICS同盟の広範な野心に後押しされたこのシフトは、国際貿易における米ドルの優位性に広範囲な影響を与える可能性がある UAEが新たなパートナーシップを築き、この進化する地形を乗り切ることで、UAEは石油市場における重要なプレーヤーとしてだけでなく、より多様でダイナミックな世界経済への動きにおける先駆者としても位置づけられる

2 notes

·

View notes

Quote

「財政再建に取り組むべし」(公共支出削減や増税をすべし)という主張の理由として,しばしばこういうことが言われる.「債務対GDPの比を下げるのに必要だからだ」 ――だが,なるほど財政再建のためのさまざまな方策を打てば公共部門の債務は減少する見込みが大きいものの,同時に,GDP も減少させることになる見込みも大きい.だから,債務対GDPの比への影響は定かでない.IMF が公開したばかりの研究によれば,過去の証拠に照らして見ると,財政再建が債務対 GDP 比にもたらす影響は,平均で見て無視できる程度(i.e.実質ゼロ)なのがうかがえる.

さらにその研究を詳しく見てみると,緊縮支持派にとっていっそう悪い研究結果が出ていることが見てとれる.ここでいう緊縮とは,支出削減のかたちをとった財政再建のことではなく,経済全体の産出がトレンドを下回っているときに実施された財政再建策すべてを指す.IMF の研究から,ひとつ,チャートを引こう:

左側の縦軸は,財政再建によって債務対GDP比が下がる確率を示している.平均確率は 51% だ.左端の青い棒は,国内の産出ギャップがプラスだったとき(つまり GDP が平均トレンドを超えている好景気の時期)に,債務対GDPの比が下がる確率が 57% であることを示している.その隣の青い棒は,世界経済が平均トレンドを上回っているときに,財政再建で債務対GDP比が下がる確率が 60% まで上昇することを示している.右端の赤い棒は,プライベートクレジット対GDPの比が高いときに,財政再建によって債務対GDP比が下がる確率が 42% にまで下落することを示している.

2010年に,あらゆる国で経済が景気後退から回復しつつあって(国内経済でも世界経済でも産出ギャップがマイナスで),しかもプライベートクレジットが 対GDP比で大きかった(金融危機以後に急速に下がりつつあったのだが).だから,2010年の緊縮は 対GDP 比でみた政府債務を減らすどころか増やす見込みの方が顕著に大きかったのだ.当時,私たち経済学者の多く��言っていたように,2010年は,財政再建を試みるのにまったくふさわしくないときだった(それどころか最悪のタイミングだった).なぜなら,緊縮によって GDP が減少するだけでなく,債務減少を打ち消してなお余りあるほど GDP を減らすことになって対GDP比の政府債務を増やすことにもなるだろうと見込まれたからだ.さまざまなモデルのなかでもとくに国立経済社会研究所 (NIESR) のモデルは,2011年当時に,緊縮によってまさにそうしたことが起こるだろうと語っていた.

経済学者のなかには,こういう風に考えられないかと言っている人たちもいる――「その教訓は低金利の状況(金利がやすやすと下限に達しうる状況)であれば意義があったかもしれないが,その時代は最近になって終わったのではないか.」 ここで登場するのが, IMF の2つ目の研究だ.これも同じく World Economic Outlook に掲載されている.こちらの研究は,実質金利の歴史的なトレンドに着目し,これを主要な原動力で説明しようと試み,それから,将来それらがどうなりうるかを検討している.

その要点はこれだ――我々は新時代に突入してはいない.それどころか,実質金利はパンデミック以前に見られた低水準に戻る見込みが大きい.その一つの理由は,比較的に予測しやすい:人口動態だ.もう一つの理由は,世界的に生産性の成長が鈍っている点にある.生産性の成長は,人口動態ほど予測しやすくはない.だが,近いうちに大きく跳ね上がる見込みもない現状では,このまま低調な生産性成長が続くと仮定しておいてよさそうに思える.なにか重大な要因を分析で見落としているのでないかぎり,実質金利が低い時代は,このまま終わりそうもない(こういう時代を,経済学者の界隈では「長期停滞」(secular stagnation) と呼ぶ.)

実際に何をどうするかという観点で言えば,先進諸国の経済に見られるこうした名目金利のトレンド水準,つまり,中期的に経済活動を刺激することも押し下げることもなく,実際のインフレ率が〔中央銀行の〕目標に達している金利水準は,1%から3% のあいだということになる.それはつまり,インフレ率が下がるとともに,現行の金利も下がるということだ.経済が鈍るとあっさりと金利が下限に達しうる時代は,まだ終わっていない.その結果として,(超過の)インフレ率を制御するために最初に選ばれるツールが金融政策であることに変わりはないものの,景気後退を避けて経済の回復を後押しするために最初に選ばれるツールは,財政政策となる.

この証拠が物語っているメッセージは,2010年以前のマクロ経済理論を理解していた人であればおなじみのものだ:「財政再建は景気がいいときまで後回しにすべし.」 だが,政治家たちや,彼らに助言している人々にとって,この助言は非常に呑み込みにくかった.

では,どうしてこれほど多くの政治家たちやメディアのかなりの部分が,「財政再建が――必要であれば――景気のいいときまで後回しにして不況時にはすべきでない」という考えを受け入れるのにあれほどの抵抗を示しているのだろうか? その答えの大きな割合を占めるのは,次の点だ――右派の大半の政治家たちにとって,財政再建は政府債務対 GDP 比を下げることが主なねらいなのではなく,財政再建を口実に公共支出を減らし国家規模を小さくすることがねらいだからだ.これを私は「赤字の欺瞞」と呼んでいる.過去13年間に,イギリスにおいて,政府の財政ルールが変化したように見える年がほんのわずかしかないのも,不思議はない.なにしろ,そうした財政ルールは,マクロ経済運営を強化することよりも公共支出を絞るためにたいてい選ばれているからだ.

だが,これで話がおしまいだとも私は思わない.政府の財政赤字には,景気循環とともに変わる性質がある(不況時には赤字が増え,好況時には赤字が減る).そのため,政治家たちは,見当違いなタイミングで財政再建を推し進め,しかるべきときには財政再建に及び腰になりやすい [1].なぜなら,赤字目標が設定されると,政府がまるで懐に現金があるかどうかに制約される普通の人々のように扱われるからだ.普通の人々は,懐具合が寂しくなれば支出を切り詰めるしかないし,懐に余裕があるときにはもっとお金を使う.赤字目標によって,政府もそのようにふるまわなくてはいけなくなるのだ〔不況時には政府の歳入は減るから,赤字目標に政府支出をおさめようとすれば,これを減らす必要が生じる〕.

理論上,信用のある政府が債務目標を捨てて赤字目標を5年繰り越し型の中期に設定するなら,こうしたことが起こる必要はない.信用のある政府が,この中期的な赤字目標から公共投資は除外されると保証して,公共投資が社会へのリターン・政府の責務・借り入れコストを反映できるようにすれば,そうしたことは起こらなくてすむ.こうした中期の赤字目標が賢明に選ばれ,理にかなっているときに政府債務対GDP比が上がるのを許容するなら,起こらなくてすむ.また,景気後退を避けるため,あるいは現に起きてしまった景気後退からの回復を後押しするために財政政策が必要とされるときに,こうした中期的な赤字目標が無視されるなら,これは起こるはずがない.

理にかなった財政政策は,そのように機能する.理にかなった財政政策が機能しているとき,財政再建がなされるのは,好況時にかぎられる.しかも,これは政府債務対GDP比を下げるのにも効果的だ.財政再建は,不況時にはなされず,財政刺激策によって不況に終止符を打つことができるようになる.また,財政再建はそれが経済的に意味をなす好況時にかぎってなされる.

だが,実際の政策がそうなっていない理由は,たんに小さい国家を目指す政治家たちがいるためだけではない.他にも理由がある.それは,メディアだ.小さい国家をのぞむ右派メディアだけでなく,好んで不偏不党を自認しているメディアも,これに含まれる.以前の記事で解説したように,メディアマクロの世界では,財政赤字目標を達成することが「政府の責任」の指標ということになっており,目標を達成することなく繰り越すのは無責任の証しだと捉えられている.今日,イギリスには中期的な繰り越し型の赤字目標がある.それにもかかわらず,メディアは財政赤字の最新数値を毎月毎月(!)報道してくれている.その度に,お決まりのように減税や支出削減についての推測が終わることなく繰り返されている.

なぜこういうことになっているのかと言えば,経済政策がどう機能するのかについてメディアのジャーナリストたちの大半が間違ったモデルを持っているからではない.そもそもなんのモデルも持ち合わせていないからだ.最近の BBC の報道からうかがえるように,経済問題に関するジャーナリズムの多くを主に特徴づけているのは,経済学についての無知だ.経済学に無知だからこそ,たとえば,「医師や看護師にもっとお金を出すとインフレ率を高めてしまう」などと大臣たちが断定しても,なんの批判や疑義が向けられることなくまかりとおる.(NHS のスタッフや教員たちへの支払いを増やしても,物価に上昇圧力は加わらない.実際の証拠を見てもインフレとのつながりがまったく見出されないのも,驚くようなことではない.) 政府の債務や赤字や「悪いこと」だと自分はわかっているのだとあらゆるジャーナリストたちが思っているとしたら,それこそが,私の言うメディアマクロを生み出しているのだ.

政治家たちはメディア環境ではたらいている.そのため,彼らの多くはメディアマクロにあらがうのが難しい.赤字目標の重要度をメディアが途方もなくあおり立てて,赤字目標はインフレ目標に比べてずっと長期的な目標である理由を理解しそびれていると,赤字をめぐるメディアの見解が正しいかのようにふるまう方に政治家たちは引き寄せられてしまう.このため,赤字目標によって政治家たちはよりにもよって大間違いのことを財政政策でやってしまう――すなわち,経済が低調で赤字が増えているさなかに財政再建に取り組み,経済が好調で赤字が減っているとき(あるいは黒字になっているとき)に財政拡張をやってしまうのだ.[2]

右派による赤字の欺瞞と主流メディアの無知,この2つの両方に対処するにはどうすればいいだろうか? すぐに思い浮かぶ答えは――Chris Dillow が提案しているように――しかるべき制度・組織からの助言を知らしめることだ.この場合は,独立の財政諮問委員会を強化することが,それに当たる.イギリスの予算責任局 (OBR) はずっと限定された役割を果たすためにジョージ・オズボーンによって創設された.イギリス大蔵省は,財政予測を OBR に委ねたものの,マクロ経済分析は自分たちの管轄のままにした.この分担は,経済学的にほぼ無意味だ.変更する必要がある.

サイモン・レン=ルイス「財政再建に励んでも債務対GDP比が下がらない理由,そして,政治家たちが見当違いなタイミングで財政を引き締めがちな理由」(2023年4月18日) – 経済学101

2 notes

·

View notes

Quote

他の大手テクノロジー企業と同様に、マイクロソフトも 2000 年 3 月にドットコム バブルがはじけたときに株価が急落しました。しかし、その後数年間、同社は立ち直りませんでした。むしろ、革新力、ハイテク業界を再編するトレンドへの参加力、投資家への印象づける力を失ったようです。マイクロソフトは、インターネット、モバイル、クラウド コンピューティング テクノロジーで大きく遅れをとりました。Windows と Office は引き続き収益と利益を生み出しましたが、同社が行ったことはほとんど刺激的なものではありません。年々よろめきながら進むにつれ、マイクロソフトは多くの観察者にとっては茶番劇となり、投資家にとっては悲劇となりました。同社の株価は、2001 年の初めから 2012 年の終わりまで、死体の心電図と同じくらい横ばいだった。デジタル産業における大規模なイノベーションと、世界経済がかつて経験したことのないほどの急成長を遂げた 12 年間の終わりに、市場の評決は、研究開発に 800 億ドル以上を費やしたにもかかわらず、マイクロソフトの価値は 2000 年初頭よりも低下した (インフレを考慮後) というものだった。

ジャック・ウェルチのリーダーシップ理論:21世紀の失敗のモデル

1 note

·

View note

Text

中小企業経営・中小企業政策に合格するには~中小企業診断士一次試験対策08

New Post has been published on https://senor-blog.com/%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%b5%8c%e5%96%b6%e3%83%bb%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%94%bf%e7%ad%96%e3%81%ab%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bd%9e%e4%b8%ad/

中小企業経営・中小企業政策に合格するには~中小企業診断士一次試験対策08

皆様、こんにちは、未来に繋がる情報を研究し発信するブログを運営する「みらいものがたりラボ」代表のせにょです。

当ブログでは、社長とともにその企業��未来を考える資格「中小企業診断士」取得者を増やすための情報を発信しています。前回は中小企業診断士一次試験「経営情報システム」に合格する方法をご紹介しました。今回は、中小企業診断士一次試験科目の一つ、「中小企業経営・中小企業政策」に合格するための対策をご紹介していきます。なお、試験問題そのものや学習内容そのものには触れませんのでご了承ください。あくまで、合格するうえで効果的な学習方法を解説します。

それでは本題に入ります。

中小企業診断士一次試験「中小企業経営・中小企業政策」私の受験履歴=3回受験し、2回合格、1回不合格

まず、最初に中小企業診断士一次試験「中小企業経営・中小企業政策」の私の受験履歴をご確認ください。

科目名平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年点数65未受験未受験4269結果合格––不合格合格

結果は、3回受験し、2回合格、1回不合格でした。ただし点数は、足切りもなく60点以上で安定しており、当時は個別の対策は不要と考えました。さらに、暗記系である問題の傾向から、時間をかけて学習しても効率が悪いことがわかっていました。ですので、「経済学・経済政策」、「財務・会計」など他のより優先すべき科目に時間を割り振ろうと思いました。このように、科目ごとに対策を分けることが合格への近道となります。

「中小企業経営・中小企業政策」を学習するコツ=試験直前期に学習を開始し、傾向を掴む

最初に、「中小企業経営・中小企業政策」を学習するコツをご紹介します。それは、試験直前期に学習を開始し、傾向を掴むことです。中小企業経営・中小企業政策の学習を開始して、おそらく最初に感じることは、「記述内容に論拠や関連性がなくて全然頭に入らない。読んでてつまらない。」だと思います。これは、「中小企業経営・中小企業政策」の特性上、事実の羅列になってしまっていることが原因です。学習といっても単なる暗記作業に近く正直苦痛です。ですから、学習初期に暗記したら、試験前には忘れてしまい再度覚えなおすことになります。また、問題の性質上、選択肢から正解を選ぶだけなので、正確な暗記は求められていません。ですから、直前期に暗記して傾向を掴めばよいです。例えば、「廃業率は建設業で多い」というトレンドがわかりさえすればいいです。

中小企業を取り巻く経営環境や政策についてのトレンドをつかむツール=最新年度「中小企業白書」概要版

では、「中小企業経営・中小企業政策」を学習するコツが、直前期に暗記して傾向を掴むことだとして、そのような中小企業を取り巻く経営環境や政策についてのトレンドをつかむにはどうしたらいいのでしょうか?その応えは、最新年度「中小企業白書」概要版を読むことです。ここで、もしかしたら、以下のような疑問を持たれる方もいるかもしれません。

4月の公開まで待てないから過去年度版の中小企業白書で代用したい

概要版ではなく詳細版の冊子を買ってマーキングしたり書き込みしてしっかり覚えたい

結論から言えば、1、2ともにおすすめはしません。

1をおすすめしない理由は、「中小企業経営・中小企業政策」の試験問題が中小企業をとりまく経営環境や政策について最新のトレンドを問うものだからです。例えば、新型コロナウィルスが流行した2021年度版の「中小企業白書」の内容で2024年度の「中小企業経営・中小企業政策」の学習ができるとは思ええますか?2021年と2024年では、経営環境や政策もまるで変わっていますよね?ですので、中小企業白書は常に最新版を読むようにして下さい。

2をおすすめしない理由は、「中小企業経営・中小企業政策」の試験問題は、選択肢のなかから正解を選ぶ形式なので、正解な暗記は必要ないからです。具体的には、中小企業を取り巻く経営環境や政策についてのトレンドがわかればいいです。だから、わざわざ3,600円かけてまで詳細がのった冊子版を買う必要はありません。中小企業白書概要版のpdfを読めば事足ります。下記に中小企業白書へのリンクを掲載しますので、最新年度版が公開されたらダウンロードしてみてください。

中小企業白書

「中小企業経営・中小企業政策」を学習する上でおすすめのツール

中小企業白書で最新のトレンドを把握したら、テキストと問題集で理解を深めてください。おすすめのツールは、市販の中小企業診断士一次試験用の教材(TAC出版、スピードテキスト、スピード問題集、過去問題集)です。以下に各教材のリンクを掲載しますので、ぜひ購入してみてください。

中小企業診断士 最速合格のための スピードテキスト (7) 中小企業経営・中小企業政策

中小企業診断士 最速合格のための スピード問題集 (7) 中小企業経営・中小企業政策

中小企業診断士 最速合格のための第1次試験過去問題集(7)中小企業経営・中小企業政策 2024年度

「中小企業経営・中小企業政策」の問題の特徴=多くの年の過去問題を繰り返し解いて傾向を掴むことが有効とならない

ここまで、「中小企業経営・中小企業政策」の学習のコツを解説しました。では、これらの知識を生かして中小企業診断士一次試験「中小企業経営・中小企業政策」の過去の試験問題を解いて演習する際に具体的にどうしたらいいでしょうか?その応えは、過去問題は直近一年分一回転で演習することです。過去問題の演習では、できるだけ多くの年の問題を繰り返し解いて傾向を掴むことが有効とされますが、「中小企業経営・中小企業政策」については効果はありません。理由は、何度か言及していますが、試験問題が中小企業をとりまく経営環境や政策について最新のトレンドを問うものだからです。つまりトレンドが変わるので、過去問題が出題傾向をつかむうえで意味をなしません。

「中小企業経営・中小企業政策」を学ぶ意義=試験よりも合格後の実務で役立つ

「中小企業経営・中小企業政策」の試験問題は、「知ってるか知らないか?」だけを問うものですし、二次試験の事例でも一切でてきません。だから「中小企業経営・中小企業政策」を学習する意義はどこにあるのか?疑問に思うかもしれません。正直、試験に合格するという意味であれば、直前に暗記するだけで事足ります。受験当時の私もそのように割り切ってました。しかし、いざ中小企業診断士になり、実務を開始したら、その考え方が大きく変わりました。結論から言えば、「中小企業経営・中小企業政策」は合格後の実務で役立ちます。具体的には、中小企業を診断した際に、「経営課題」という症状に合わせて、「解決策」という処方箋を提示する際に必要となります。具体的には、売上不足という問題に悩む企業における販売促進費の捻出という課題解決のために、小規模事業者持続化補助金を勧めたり、事業承継後の社長の引退後の資金確保のために小規模企業共済を勧めるなどです。

最後に、中小企業診断士一次試験「中小企業経営・中小企業政策」を学習するうえでおすすめのツールを再掲載します。ぜひ購入して、合格を勝ち取ってください。

中小企業白書

中小企業診断士 最速合格のための スピードテキスト (7) 中小企業経営・中小企業政策

中小企業診断士 最速合格のための スピード問題集 (7) 中小企業経営・中小企業政策

中小企業診断士 最速合格のための第1次試験過去問題集(7)中小企業経営・中小企業政策 2024年度

いかがでしたか?今回で、中小企業診断士一次試験に合格する方法についての解説を終了します。次回は、これまでの解説内容を総括して振り返ります。中小企業診断士試験合格目指して一緒に頑張ってまいりましょう。

以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。当ブログでは、今後も中小企業診断士についての情報を発信してまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

0 notes