#食材の保存

Text

食材のローテーションで経済的な食生活を実現しよう

今回は食費の節約について、具体的な方法をご紹介します。

食費は生活費の中でも大きな割合を占めるため、賢く節約することは重要です。

そして、その方法の1つが「食材のローテーション」です。

食材のローテーションとは、定期的に食材を入れ替えることで、無駄な買い物を避け、経済的な食生活を実現する方法です。

以下に具体的な節約術をいくつかご紹介します。

1. 週ごとのメニュープラン

週の初めにメニュープランを立てましょう。

その際、既存の食材を活用しつつ、新しい食材を組み合わせることでバラエティ豊かな食事を楽しみつつも、無駄な買い物を避けることができます。

2.…

View On WordPress

#バラエティ豊かな食事#バランスの取れた食事#パントリー整理#メニュープラン#健康的な食事#冷蔵庫整理#地元の農園#家庭菜園#旬の食材#無駄な買い物#直売所#節約術#経済的な食生活#賞味期限#食材のローテーション#食材の保存#食材の凍結#食費節約

0 notes

Text

全力で食中毒の予防をしよう!#食材の保存編

どうもこんにちは!小児科看護師のまろんです!今日は前回に続き食中毒予防の食材保存編です。前回の「買い物編」をみてない方は是非こちらをご覧ください。

では早速解説に行こうと思います!

食材を適切に保存して食中毒を予防しよう!

さて、みなさんは適切に食材を保存できているでしょうか?

保存にかける時間

簡単に言うと家にある冷蔵庫・冷凍庫に入れるまでの時間のことです。

例えば、家に帰ってすぐに冷蔵庫・冷凍庫に入れればいいですが、洗濯物をしまい込んだりトイレに向かったり…常温にさらされている時間が長ければ長いほど食中毒のリスクが上がりますので帰ったらすぐに冷蔵庫に保存しましょう!

常温保存ができる食材は〇〇に注意!

常温保存できる食品がいくつかありあす。しかし、こいつも完全に安心し切ることができません。

例えば直射日光の当たる場所だったり、特に夏は室温が高温になったりして食材が痛…

View On WordPress

0 notes

Text

発酵と熟成 何が違うの? 発酵と腐敗は紙一重

その昔、納豆を食べている時に「納豆って豆を腐らせて作ってる食べ物だろ」と友人は、言っていました。

私自身も、一時そう思ってました。

しかし、冷静に考えて腐った食べ物が美味しいなんて事あるの?

そもそも、発酵と腐敗ってどう違うのか?

みなさんもそんな事考えたことありませんか。

食品に時間や手間をかけておいしくする技法は多々ありますが、その中でも発酵と熟成は当たり前の技法です。

しかし、食品をおいしくするにはそれなりの時間を要する過程で、腐敗していることに気づかない場合もあると思いませんか。

具体例や菌の種類も交えて、発酵と腐敗と熟成の違いについて調べてみました。目次

食品を発酵・熟成させる意味

発酵食品は腐らない? 実は発酵と腐敗は紙一重

発酵と腐敗は菌の種類が違う

発酵と腐敗は菌の種類が違う1・悪い菌

発酵と腐敗は菌の種類が違う2・良い菌

発酵と腐敗と熟成の違い

発酵と腐敗と熟成の違い1・発酵

発酵と腐敗と熟成の違い2・腐敗

発酵と腐敗と熟成の違い3・熟成

意外?発酵食品の具体例

意外?発酵食品の具体例1・調味料

意外?発酵食品の具体例2・野菜類

意外?発酵食品の具体例3・豆類

意外?発酵食品の具体例4・乳製品

意外?発酵食品の具体例5・肉類

意外?発酵食品の具体例6・魚介類

意外?発酵食品の具体例7・酒類・お茶

意外?発酵食品の具体例8・パン

熟成の具体例

熟成品1・味噌・醤油・酒(ワイン)

熟成品2・黒にんにく

熟成品3・肉や魚

最後に

関連

食品を発酵・熟成させる意味

栄養たっぷりな発酵食品は納豆やヨーグルトなどのそのまま食べられるものから、味噌、食酢などの調味料まで幅広く存在します。

しかも安価ですぐに食べられる物がほとんど。

健康ブームの中でも食品の質をより上げる発酵、熟成食品ってよく見聞きする言葉になりました。

食品を寝かせて発酵や熟成することによって、その食品が持つ旨みを更に引き立てることができます。

今や発酵や熟成は豊かで健康的な食生活を送る上で欠かせない状況です。

特定の食品に発酵や熟成を施すことによって、人の体に有益な状態をもたらしてくれることが発酵や熟成です。

発酵食品は腐らない? 実は発酵と腐敗は紙一重

後でもう少し解説しますが、発酵食品は腐らないなどの説が出回っていますが本当なんでしょうか?

しかし、いくら発酵食品と言っても腐敗しやすい食品もありす。

代表的なものとして、甘酒などは特に腐敗しやすい食品なんです。

塩分やアルコールが多いものは腐敗菌を防御するため味噌や醤油などは腐りにくい部類ですが、糖分を多く含んだ甘酒は腐敗菌が混入しても防御する成分が含まれていないからです。

食べる機会の多い納豆も、もともと腐っているから大丈夫とよく見聞きしますが、発酵食品であっても適切な環境に置かなければ腐敗することもあるんです。

発酵と腐敗は菌の種類が違う

菌の働きで食品を良くも悪くも変えますが、菌=悪いものだと考えている方も多いことでしょう。

菌には種類があり、良い菌と悪い菌が存在します。

発酵と腐敗は菌の種類が違う1・悪い菌

食品の腐敗を促す悪い菌は「腐敗菌」と呼ばれ、タンパク質やアミノ酸を分解してアンモニアなどの強烈な臭いを放ちます。

目では見えない微生物は人の手指や空気中、土壌中など様々な場所に点在しており、そこから食品に付着します。

製造元を離れるとその過程で菌の付着は起こりやすくなりますが、食品工場で菌の付着を一切なくすというのは非常に困難です。

微生物が食品の中で増え、成分が変わることによって腐敗します。

発酵と腐敗は菌の種類が違う2・良い菌

良い菌は腐敗ではなく、発酵して体に有益な状態を与える菌です。

「発酵菌」と呼ばれ、ヨーグルトでお馴染みの乳酸菌や麹菌などの菌は食品の質を高める良い菌です。

また、酢を作るために必要な酢酸菌や納豆を作るために必要な納豆菌といった酵母菌もお腹の調子を整えたり血液の流れを良くする欠かせない菌です。

発酵と腐敗と熟成の違い

発酵や熟成といった食品に何らかの手を加える製法は、普段食べている数多くの食品を作り出す上で必須です。

しかし、発酵と腐敗と熟成はどれも時間を置くことが多いため、違いが分かりにくい部分があります。

一歩間違えれば腐敗になってしまうこともあるため、発酵と腐敗と熟成の違いについてです。

発酵と腐敗と熟成の違い1・発酵

発酵とは、微生物の動きによって食品の中の物質が変化し、人の体へプラスになる物質を作り出すことです。

発酵した食品は人の体に嬉しいだけではなく、保存に向く性質になったり、食べたときによりおいしいと感じる旨み、風味をアップさせる働きもあります。

発酵過程でアミノ酸やビタミンが生成されることで栄養価が高くなるため、発酵はおいしく体に良い食品作りをする上で必要なのです。

発酵と腐敗と熟成の違い2・腐敗

腐敗とは、食品の中に含まれる微生物の働きで物質が変わり、人に悪影響を与えるもののことを指します。

腐って食べられない状態に当たる腐敗は、微生物が関与する点までは発酵と同じです。

しかし、発酵との違いは変化した状態が人に有益か有害かが大きな違いです。

実は発酵と腐敗にはきちんと決められた定義がなく、発酵か腐敗かを決めるのは作り手の判断に任されています。

目的のものを作ることができれば発酵、食べられないのであれば腐敗といった具合に、同じ現象が起きても発酵になることもあれば腐敗になることもあります。

発酵と腐敗と熟成の違い3・熟成

熟成とは、特定の食品に温度や湿度、時間などの条件を設けて長期間置き、化学変化が生じることです。

発酵や腐敗のように、熟成に関しては必ず微生物が必要になるというわけではありません。

厳密には微生物が産んだ化学物質がお互いに反応している状態ですが、そこで微生物が死んでいる場合があるため、生きている微生物が関わっているわけではないのです。

熟成は微生物なしでも食品が持つ酵素の働きなどにより寝かせることで分解され、旨みや香りが良くなります。

熟成は発酵と同じように見えても過程や製法が異なります。

意外?発酵食品の具体例

発酵食品を意識的に取り入れている方も多いですが、手軽に続けやすい納豆やキムチ以外にもたくさんの発酵食品が存在します。

意外?発酵食品の具体例1・調味料

醤油、味噌、酢、タバスコ、ワインビネガーなどが調味料類の発酵食品です。

各調味料は非常に種類があり、使う材料や製造法など細かく異なります。

意外?発酵食品の具体例2・野菜類

野菜由来の発酵食品はいわゆる漬け物のことです。

ピクルスやキムチ、メンマ、ザーサイ、わさび漬け、ぬか漬け、奈良漬け、べったら漬け、野沢菜、ザワークラウトなどがあります。

意外?発酵食品の具体例3・豆類

豆由来となっている発酵食品は納豆やテンペ、バニラビーンズ、腐乳、豆腐ようなどです。

意外?発酵食品の具体例4・乳製品

乳酸菌を使用して作られる発酵食品は、チーズやヨーグルト、サワークリーム、発酵バターなどがあります。

意外?発酵食品の具体例5・肉類

肉を使用する発酵食品は、生ハムやサラミ、キビヤックなどがあります。

作り方は非常に幅広く、酵母を使ったりカビを使ったりと様々な製造方法があります。

意外?発酵食品の具体例6・魚介類

魚介類の発酵食品は、塩辛やくさや、なれ寿司、かつお節、へしこ、アンチョビ、ホンオフェ、舞昆などがあります。

地域や国によって数多くの魚介類を用いた発酵食品が存在します。

意外?発酵食品の具体例7・酒類・お茶

酒類の他にも、発酵食品に当たるお茶も存在します。紅茶やウーロン茶、プーアール茶などがお茶の発酵食品で、日本酒や焼酎、ビール、泡盛、ワイン、マッコリ、甘酒、酒粕などが酒類の発酵食品です。

意外?発酵食品の具体例8・パン

発酵食品という観点ではパンも該当します。酵母菌とイースト菌などを小麦粉と合わせ、発酵したものを焼きます。

このように、日本以外に他国を含むと書き切れないほど発酵食品は存在します。

熟成の具体例

熟成品1・味噌・醤油・酒(ワイン)

発酵食品のカテゴリーに含まれる味噌や醤油、酒ですが、これらは過程で発酵と熟成が行われているため発酵食品とも熟成食品とも言えます。

味噌や醤油はアミノ酸と糖が反応して色が変わり、褐色したのち香りがアップします。ワインなどの酒類も酸味と渋味がまろやかさに変わり、より洗練された味わいへと変化します。

熟成品2・黒にんにく

自己発酵させることにより熟成された黒にんにくも人気が高い食品です。

にんにくを熟成させることにより、糖度が増しておいしくなります。

熟成品3・肉や魚

熟成させる食品の中で最も登場頻度の高い食品は肉類や魚介類です。

タンパク質が分解されてアミノ酸が増えることにより、おいしさの深みが高まります。

熟成させたエイジングフィッシュやエイジングビーフは人気が爆発的に高まり、今では食の一部として定着しています。

最後に

発酵や熟成は食品をおいしくして質を上げる作用がありますが、腐敗と紙一重な部分があるため区別が難しいと言われています。

実際、明確な定義はないですが発酵と腐敗と熟成の状態を知って、毎日の食生活に役立ていただけたら嬉しいです。

0 notes

Quote

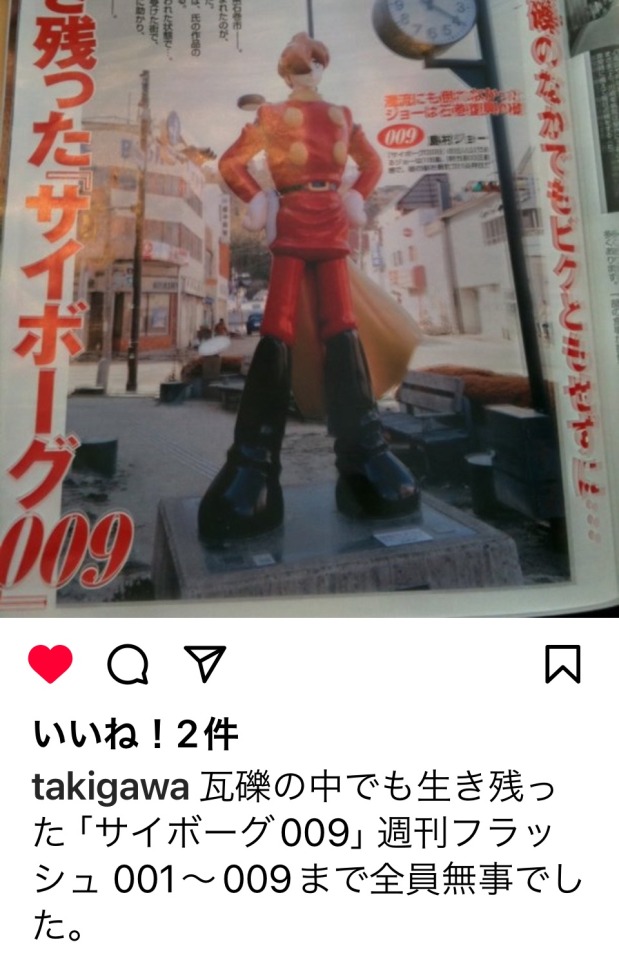

石森プロ時代のお話を。

https://x.com/takigawa_w/status/1789176940924223586?s=46&t=8Vf8aUwk_B-ZbQ5UAGv05w

2011年3月11日

東日本大震災

石ノ森萬画館のある石巻市、石ノ森章太郎ふるさと記念館のある登米市も被災しました。

特に北上川の中州にある石ノ森萬画館は津波に往復で襲われました。

津波が押し寄せた時、一階の玄関エントランスなどはビルっぽい四角い形で瓦礫が突っ込みダメージを受けました。が、それより上は丸い形状が幸いして津波が逃げて建物全体の破壊は免れました。

なんと、石ノ森萬画館は石ノ森章太郎先生が生前に「中州に降り立った宇宙船のイメージで」との設計コンセプトで丸みを帯びた楕円形のフォルムだったのです。

石ノ森章太郎先生が起こした奇跡と感じました。

震災の当日、地震と津波に建物は耐えたものの、中州の橋の欄干に津波で流されかけた方々、約20名が命からがら、掴まっていました。石ノ森萬画館のOさんがこれを見つけて「萬画館の中に入ってください!」と招き入れました。

しかし北上川を上った津波が戻って来たのです。

そこで再び欄干に摑まる別の約20名の方々。またOさんが、萬画館に招き入れ、約40名の方々とOさんは、余震の中、萬画館で過ごします。

幸い、萬画館には非常用電源もあり、レストラン用の食材もあったので、石ノ森萬画館を避難所がわりに5日間過ごしたそうです。

石ノ森萬画館の職員家族の方も奇跡的に皆さんご無事でした。

以上は全て後から聞いた話ですが石巻市では有名な話となりニュースやマンガにもなりました。

東京に居た我々は心配しながら石ノ森萬画館のK役員に連絡を取り「必要なものは何ですか?」とお聞きしました。

きっと食糧、医療、衣料など不足しているものが沢山あると思ったからです。3月19日の事です。

するとKさんは「石ノ森章太郎先生の生原稿が10万枚、石ノ森萬画館に保存されています。幸い棚から一つも崩れずに浸水もせずに無事です。ただ玄関ドアが壊れてしまい、防犯的に危ないので生原稿を引き取ってくれませんか」と仰るのです。

あんなに大変な時に心配しているのは石ノ森章太郎先生の生原稿なのです。

僕は「取りに行きます。取りに行きますからその際に必要な物資を持って行きます。」とお伝えして、その日からAmazon、楽天などで簡単に食べられる各種食品、オムツ、生理用品、などなどを会社で買い込みました。

震災直後はそれらの品々こそ、なかなか物不足だったのですが、何とか集め集めて、Kさんと相談して、ようやく東北自動車道も復旧していた3月30日早朝5時にレンタルした(ガソリン不足だったので)プリウスに社員2人と僕、2トントラック🚚とその運転手さんとで、

石巻に向かいました。

途中、渋滞があったり、被害のあった道を通りながら、石巻インターに着いたのは午後1時頃だったと思います。

石巻インターに付くと高速道路の係員のオッチャンが「どこから来たの?あ、東京。何か運んでるの?」

と聞かれたので「救援用の物資、食べ物を後ろのトラックに積んで来ました。」と答えると

「許可証もらって来たの?」と言うので

「分かりません。」と答えると

「許可証あれば只になるんだけど、無いかぁ。

東京からかぁ、高いなぁ、もう高いからタダでいいよ!行きな!」と無料で通してくれたのです。

ちょっとビックリしましたが、有り難く受け入れ、石巻インターを通過しました。

そこから石巻市に向かうと最初は道もさほど荒れていなかったのですが、石巻市に近づくにつれて、瓦礫は増え道は荒れ、市内に入れば電信柱の上の方に何かが突き刺さり、船は乗り上げ、震災がいかに激烈なものであったかは、否が応でも心に刻み込まれました。

石森プロの社員二人とは「どんな事があっても俺たちは冷静でいような!」と誓い合っていたのですが、あの光景は心にズシリ、ズシリとダメージを与えます。

ようやくの思いで、石ノ森萬画館に着きましたが、中州にあった他の建物は見当たらず瓦礫の中に石ノ森萬画館はありました。

そこでKさん達にお会いできて最初にKさんが仰ったのは「遠い所、来ていただき本当に申し訳ありません。先生の生原稿は全部、無事ですから。」でした。

その言葉を聞いて、ご本人達がどんなにか辛い状況だったろうに、この言葉をかけられて、魂が震えるほど感動、感激しました。危うく泣きかけました。

これが日本人

これが東北人

これが石ノ森萬画館

これがKさん。

日本全体に「日本はどうなるのか」という気分が満ちていた2011年3月。

僕はその時に「大丈夫だ」と確信したのです。

その後、石巻市内に設置されたサイボーグ009や仮面ライダーの立像を見たのですが、なぜか全て無事で更に仮面ライダーの立像などはピカピカに綺麗なのです。

聞けば「石巻市民の方が埃がついて可哀想だからと磨いてくれているようです」とのこと。

これも涙腺に来ました。

#東日本大震災

#石ノ森萬画館

#石巻市

#石森プロ

#サイボーグ009

#仮面ライダー

https://x.com/takigawa_w/status/1789176940924223586?s=46&t=8Vf8aUwk_B-ZbQ5UAGv05w

54 notes

·

View notes

Text

Legends and myths about trees

Celtic beliefs in trees (26)

I for Idho (Yew) - December 21st Winter Solstice

“Death of a king in his waning 6 months - The Celtic Tree Calendar (Ref), the end of the beginning, the beginning of the end ...”

Colour: dark green; Star: Saturn; Gemstone: olivine; Gender: female; Metal: lead, Element: earth; Patron: Banba, Hecate; Symbols: resurrection, death + rebirth, eternity, path to meet ancestors + land of the soul

Today is the winter solstice, also called the hibernal solstice, the day in the northern hemisphere when the sun is at its lowest altitude in the south and day is shortest and night longest during the year (reversed in the southern hemisphere).

Yew is an evergreen tree with dark green leaves and red berries. The yew is a robust tree with a thick girth and an extremely long life. It is probably the longest lived of all trees.

As soon as the downward reaching branches reach the ground, the tree begins to grow strongly, as if it has been reborn as a new tree. The eldest living yew tree is in Europe is said to be the Fortingall Yew, in Perthshire, Scotland, and it has been estimated between 3000 to 9000 years old.

In addition, the yew's hollowed-out heartwood, especially when wet, looks like a flayed animal, and when cut it appears to bleed, so the yew is increasingly said to be a sacred tree. Yew sticks were believed to be able to divine the future, and yew sticks were used as 'writing pillars' to engrave the Ogham script, as they could be preserved almost forever.

As the druids believed the natural law of reincarnation, where the soul becomes reborn as another person, the yew was seen as a protector of the soul during the journey to the Otherworld. Some believe that the road to the Otherworld is shaded by rows of yew trees. Furthermore, the yew is said to stop any obstacles caused by evil spirits from the other world.

As a sacred 'tree of immortality', believed to protect and purify the dead, yews are often planted in cemeteries, many of which are as old as the church or much older.

ケルト人の樹木の信仰 (26)

IはIdho (イチイ) - 12月21日 冬至

“衰えゆく半年の王の死 〜 ケルトの木の暦(参照)、始まりの終わり、終わりの始まり…”

色: 深緑; 星: 土星; 宝石: オリビン; 性: 女性; 金属: 鉛; 要素: 土; 守護神: バンバ、ヘカテ; シンボル: 復活; 死+再生、永遠、先祖に出会える道+魂の国

今日は冬至、北半球では太陽の南中高度が最も低く、一年の間で昼が最も短く夜が最も長くなる日(南半球では逆転する)。

イチイは濃い緑色の葉を持ち、赤い果実を実らせる常緑樹。イチイはたくましい樹木で胴回りが太くなり、ものすごく長生きをする。おそらくすべての木の中で最も長生きする木といえるだろう。下方に伸びた枝が地面に着くと、新しい木に生まれ変わったかのように、力強く生育を始める。ヨーロッパで最も古いイチイの木は、スコットランドのパースシャーにある『フォーティンゴールのイチイ』と言われており、樹齢は3000年から9000年と推定されている。

また、幹の中が空洞になったイチイの心材は、とくに湿っていると、一見皮を剥がれた動物のようで、切れば血を流すようにも見えるため、ますますイチイは聖なる木だといわれるようになった。

イチイの杖は未来を占うことができるとされ、またイチイの棒はほぼ永遠に保存できるため、オガム文字を刻印する「文字棒」として使用された。ドルイドは、魂が別の人間に生まれ変わるという輪廻転生の自然法則を信じていたので、イチイはあの世への旅の間、魂を守ってくれるものと考えられていた。冥界に至る道はイチイ並木の木陰になっているという説もある。さらに、イチイは異界の悪霊が起こすいかなる障害をも食い止めるという。

神聖なる「不死の木」として、死者を守り浄化すると信じられたイチイは墓地によく植えられ、その多くは樹齢が教会と同じか、またはそれよりずっと古い。

#trees#tree legend#tree myth#folklore#mythology#legend#celtic mythology#yew#nature#art#winter solstice#celtic calendar

127 notes

·

View notes

Text

自家製山椒パウダー

春に新芽が出る山椒の葉はとても香り高く、新緑の季節を感じさせてくれる食材である。しかし時季や使う料理が限定されることもあって充分に活用できていないのが現状だ。

ところが最近、動画サイトで「山椒塩の作り方」というのを目にした。内容は、山椒の葉を摘んで乾燥させたら塩と一緒にミルにかけて完成という実に簡単な物だった。なるほど、塩と混ぜるかはともかくとして、とりあえず乾燥粉末にしておけば季節を問わず気軽に料理に振りかけて活用できそうだ。

早速、旬真っ直中の山椒の葉を摘んできた。新芽を優先したけど、動画ではそこそこ葉が開いたものでも余り硬くなければ問題ないみたいだったので、そういった物も収穫。未熟の青い実もいくつか見つけたのでついでに混入。

葉は一通り水洗いした後、予備乾燥のためサーキュレーターでしばらく風を当てておくと、もうそれだけで部屋中が山椒香で満たされる。

そのあと、製茶でも使っている樹脂製の耐熱皿に広げ、電子レンジで乾燥させていく。ただし過加熱だと風味が消えてしまいそうなので、1分の加熱と取り出し送風を繰り返し、様子を見ながら水分を飛ばしていく。ちなみに今回の量では700Wでトータル4分加熱した。上の写真は加熱終了後の状態で、見た目からは解りにくいが充分に乾燥してパサパサになっている。

乾燥した葉をミルに掛け、そこそこの粉末になったら小瓶に移して完了。あっという間だ。時間を掛ければ舌触りの良い細かい粉末になるだろうけど、振りかけた時に粉が舞って浮遊するのも嫌だしね。

気軽に使えるのをいいことにいろいろな料理に振りかけて試してみる。写真左上は麻婆飯、右上はグリンピース飯とシメサバ、左下は揚げ餅、右下はポップコーン。結論を言えば、生葉に比べ風味がかなりマイルドになっているから、良く言えば幅広い料理に香りづけとして違和感なく利用出来るが、悪く言えばインパクトのあるスパイシーさは期待できない。まあ保存性や利便性が良いのでこれはこれで有りとして、未熟な実(青山椒)や完熟の実(赤山椒)を使って辛味の強い物が出来るかも試してみたいところである。乾燥時間はもっと掛かるだろうし、刺激成分が揮発して作業中に咳き込みそうだけど(笑)。

#田舎#田舎暮らし#里山#自然#自給自足#自給農#移住#樹木#葉#香辛料#木の芽#山椒#栽培#植物#収穫#調理#countryside#rural life#nature#self sufficiency#agriculture#cultivation#farm#farming#tree#leaf#harvest#cooking#spice#japanese pepper

8 notes

·

View notes

Text

House in Shukugawa 夙川の家

ミニマルな空間と美しい曲線が生む 優しく包容力のある住まい

The minimalist space and beautiful curves create a tender and inclusive home

夙川の家は兵庫県西宮市に位置し、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿地にある。

プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対し、内部を周囲から切り離して住み手のための”独立した世界”をつくることを目指した。

”中庭”と”大きな気積をもったドーム状空間”により、閉じた箱の中でも窮屈さを感じることなく、美しい緑や光を愛でながら居心地良く過ごすことができる。包み込むような空間が家族の団欒を生み、暮らしを受け止める包容力のある住まいとなっています。

“House in Shukugawa” is located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, on a compact flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world for the client on the inside.

The “courtyard” and “domed space with a large volume” allow the residents to spend a cozy time while enjoying beautiful greenery and light, without feeling cramped in a closed box. The enveloping space creates a family gathering, and the house has the tolerance to accept the people’s life.

-

⚪︎ロケーション

立地は兵庫県西宮市。周辺は自然が豊かで古くからの邸宅街が広がる夙川沿岸の閑静なエリア。地価が高く坪単価も比較的高いため、土地が細分化され密集している地域も多くみられる。 敷地はそのような地域の旗竿型のコンパクトな土地であり、四方を2階建て隣家に囲まれた窮屈な印象があった。クライアントは、周辺環境の良さと幼い頃から慣れ親しんだ地域であるという点を重視しこの土地を購入された。

⚪︎ご要望

クライアントから伺った理想の住環境や要望は、次の5つに整理できる。

自然とのつながり(緑、光、風、四季を感じれること)

プライバシーを確保しつつhyggeを大切にできること(hygge:デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をさす言葉)

陰翳礼讃の精神で光や陰翳を繊細に感じられること、照明計画も同様に均一な明かりではなく変化や緩急があること

全体に繋がりがあり、用途に合わせて空間ボリュームが多様に調整されていること

インテリアから建築まで飽きのこない普遍性のあるデザインであること

これらのテーマと敷地条件をもとに、建築形態を検討していった。

⚪︎デザインコンセプト

プライバシーの観点から外側に開くことが難しい敷地条件であったため、内側にクライアントのための独立した世界をつくることを目指した。共有していただいた好みのインテ���アイメージにはヨーロッパの空気感を感じるものが多く、意匠にもそれらの要素を取り入れることにした。

まず敷地に対して可能な限り大きく建物のフットプリントを設定し、外に閉じた箱型の計画とした。内部でも自然や四季を感じ取れるよう、比較的採光が確保しやすい北側の角に中庭を配置。その周りにリビングダイニングやキッチンなどのアクティブスペースを設けた。寝室や浴室といった個人の休息スペースは、必要最小限の大きさにして2階に配置した。

この住まいの最大の特徴であるホールは、家族や親しい友人と親密な時間を過ごすためにつくられた。外に閉じた住まいの中で窮屈さを感じることなく、居心地良く快適に過ごせる空間を目指したものである。適度に求心性のある平面が団欒を生み、中庭とドームの大きな気積により人が集まっても居心地の良さを担保できる。暮らしを受け止める包容力のある空間となっている。

さらに完全にプライベートな空間である2階に対して、1階は住宅でありながらセミパブリックな空気感を持たせることで、狭い箱の中に変化と奥行きを生み出そうとしている。床のタイル仕上げ、路地のテラス席のようなダイニングテーブル、吹き抜けに突き出したバルコニーのような踊り場、ドームとシンボリックなトップライトが醸し出す少し厳かな雰囲気、などの要素が相まって1階の空気感をつくり出している。

採光については、単に明るいことだけではなく相対的に明るさを感じられることも重要である。ホールの開口部は最小限として全体の照度を下げつつ、中庭に落ちる光が最大限美しく感じられるように明るさの序列を整理した。また壁天井の仕上げは淡い赤褐色の漆喰塗りに統一することで、明るさを増幅させながら光の暖かさも感じられるようにした。

空間操作としては、中庭外壁隅部のR加工、シームレスな左官仕上げとしたドーム天井、ドームと対照的に低く抑えた1階天井高などが距離感の錯覚を起こし、コンパクトな空間に視覚的な広がりをもたらしている。

⚪︎構造計画

木造軸組構法の構造材には、強度が高いことで知られる高知県産の土佐材を使用。上部躯体には土佐杉、土台にはより強度や耐久性の高い土佐桧を用いた。工務店が高知県から直接仕入れるこだわりの材であり、安定した品質の確保とコスト削減につながっている。

⚪︎造園計画

この住まいにおける重要な要素である中庭は、光や風を映し出す雑木による設え。苔やシダなどの下草から景石や中高木まで、複数のレイヤーを重ね、コンパクトでありながらも奥行きのある風景をつくり出している。またコンパクトな分植物と人との距離が近く、天候や四季の移ろいを生活の中で身近に感じ取ることができる。石畳となっているため、気候の良い時期は気軽に外へ出て軽食を取るなど、テラスのような使い方も可能。草木を愛でる豊かさを生活に取り入れてもらえることを目指した。

敷地のアプローチ部分には錆御影石を乱張りし、大胆にも室内の玄関土間まで引き込んで連続させている。隣地に挟まれた狭い通路であるため、訪れる人に奥への期待感を抱かせるような手の込んだ仕上げとした。また石敷きを採用することにより来訪者の意識が足元に向かい、ホール吹抜けの開放感を演出する一助となっている。

⚪︎照明計画

ベース照明は、明るすぎず器具自体の存在感を極力感じさせない配置を心掛けた。特に中庭の植栽を引き立てる照明は、月明かりのように高い位置から照射することで、ガラスへの映り込みを防止しつつ、植物の自然な美しさを表現できるよう配慮している。ホールについても、空間の抽象度を損なわないために、エアコンのニッチ内にアッパーライトを仕込み、天井面に器具が露出することを避けた。

対して、人を迎え入れたり留まらせる場(玄関、ダイニング、リビング、トイレ)には、質感のある存在感をもった照明を配置し、インテリアに寄与するとともに空間のアクセントとしている。

⚪︎室内環境

居心地のよい空間をつくるためには快適な温熱環境も不可欠である。建物全体がコンパクト且つ緩やかに繋がっているため、冬季は1階ホールとキッチンに設置した床暖房によって、効率よく建物全体を温めることができる。壁天井には全体を通して漆喰(マーブルフィール)による左官仕上げを採用し、建物自体の調湿性能を高めている。

換気設備は「第1種換気※1」を採用。温度交換効率92%の全熱交換型換気ファン(オンダレス)により、給排気の際に室内の温度と湿度を損なうことなく換気を行うことができるため、快適で冷暖房負荷の削減に繋がる。CO2濃度や湿度をセンサーにより検知し、自動で換気量を増やす仕組みも取り入れている。

また断熱材は、一般的なボードタイプよりも気密性が高く、透湿性に優れた木造用の吹き付けタイプを使用。サッシはLow-E複層ガラス+アルゴンガス充填で断熱性を高めた。

※1「第1種換気」..給気、排気ともに機械換気装置によって行う換気方法

⚪︎まとめ

近隣住宅が密集する環境の中で、周囲を隔てて内部空間を切り離すことで、住み手のための世界を築くことができた。仕事で毎日を忙しく過ごすクライアントだが、ここでの時間は、仕事を忘れ、好きなものに囲まれ、家族や友人たちと心から安らげる時を過ごしてほしい。心身共に癒やされるような家での日常が、日々の活力となるように。この住まいがそんな生活を支える器になることを願っている。

⚪︎建物概要

家族構成 |夫婦

延床面積 |70.10㎡

建築面積 |42.56㎡

1階床面積|39.59㎡

2階床面積|30.51㎡

敷地面積 |89.35㎡

所在地 |兵庫県西宮市

用途地域 |22条区域

構造規模 |木造2階建て

外部仕上 |外壁:小波ガルバリウム鋼板貼り、ジョリパッド吹付

内部仕上 |床:タイル貼、複合フローリング貼

壁:マーブルフィール塗装仕上

天井:マーブルフィール塗装仕上

設計期間|2022年11月~2023年7月

工事期間|2023年8月~2024年3月

基本設計・実施設計・現場監理|

arbol 堤 庸策 + アシタカ建築設計室 加藤 鷹

施工 |株式会社稔工務店

造園 |荻野景観設計株式会社

照明 |大光電機株式会社 花井 架津彦

空調 |ジェイベック株式会社 高田 英克

家具制作|ダイニングテーブル、ソファ:wood work olior.

ダイニングチェア:tenon

インテリアスタイリング|raum

撮影 |下村写真事務所 下村 康典 、加藤 鷹

資金計画・土地探し・住宅ロー��選び|株式会社ハウス・ブリッジ

テキスト|加藤 鷹

-

House in Shukugawa

⚪︎Positioning the land as the background

Located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, the surroundings along the Shukugawa River are quiet, with abundant nature and a long-established residential area. Due to the high value of land and the relatively high unit price per tsubo, there are many areas where land is densely subdivided into smaller lots.

The site was a compact, flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. These conditions were by no means good. However, the client purchased the lot because of its good surrounding environment and the fact that it was in an area that he had grown familiar with since childhood.

⚪︎Requests

The ideal living conditions and requests we recieved from the client can be organized into the following five categories.

To be able to feel nature (greenery, light, wind) even inside the house

To be able to value "hygge" (Danish word meaning "comfortable space" or "enjoyable time") while ensuring privacy

To be able to feel light and shade sensitively in the spirit of " In Praise of Shadows(Yin-Ei Raisan)" and the same goes for the lighting design

The entire space is connected and the spatial volume is adjusted in a variety of uses

Timeless design that can be cherished for a long time

Based on these themes and the site conditions, the architectural form was studied.

⚪︎Design concept

The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world within the house in line with the client's preferences. Many of the interior images they shared with us had a European feel, and we decided to incorporate these elements into the design.

First, the footprint of the building was set as large as possible in relation to the site, and it was designed to be boxy and closed to the outside. To allow the interior to experience nature and the four seasons, a courtyard was placed in the north corner, where it is relatively easy to secure lighting. The hall (living and dining room), kitchen, and other active spaces are located around the courtyard. Rooms for individual rest, such as bedrooms and bathrooms, were kept to the minimum necessary size and placed on the second floor. (The storage furniture in the bedroom is movable in order to accommodate changes in usage.)

The hall, the most distinctive feature of the house, was created to spend quality time with family and close friends. Therefore, we aimed to create a cozy and comfortable space without feeling cramped in a house that is closed to the outside. The moderately centripetal plan creates a family gathering, the courtyard and the large volume of the dome guarantees a cozy feeling even when people gather together. It is a tolerant space that can accept the people’s life.

In contrast to the completely private space on the second floor, the first floor has a semi-public atmosphere even though it is a house, creating a sense of change and depth within the narrow box. The tiled floor, the dining space that resembles a terrace in an alley, the balcony-like cantilever stairs that protrudes into the atrium, and the slightly austere atmosphere created by the dome and symbolic top light all work together to create the atmosphere of the ground floor.

In terms of lighting, it is important not only to be bright, but also to have a sense of relative brightness. While minimizing the openings in the hall to lower the overall illumination level, we organized the sequence of brightness so that the light falling on the courtyard would be perceived as beautiful as possible. The walls and ceiling are finished in a uniform light reddish-brown plaster, which allows the warmth of the light to be felt while amplifying the brightness of the space.

In terms of spatial manipulation, the soft curvature of the outer courtyard wall corners, the seamless plastered dome ceiling, and the low ceiling height of the first floor in contrast to the dome create the illusion of distance and visual expansion in a compact space.

⚪︎Interior Environment

A comfortable thermal environment is also essential for creating a cozy space. As the entire building is compact and gently connected, the volume can be efficiently heated in winter by floor heating installed in the ground-floor hall and kitchen. The walls and ceilings are plastered (with a Marble Feel) throughout to enhance the building's own humidity control.

The ventilation system is "Class 1 Ventilation*1. The ventilation system uses a total heat exchange type ventilation fan (ondaless) with a temperature exchange efficiency of 92%, which allows ventilation without compromising indoor temperature and humidity during air supply and exhaust, resulting in comfort and reduced heating and cooling loads.

The insulation is of the sprayed wooden type, which is more airtight and has better moisture permeability than ordinary board-type insulation. Low-E double-glazing glass with an argon gas filling are used to enhance thermal insulation.

*1 "Type 1 Ventilation". A ventilation method in which both air supply and exhaust are done by a mechanical ventilator.

⚪︎Structural Planning

Tosa wood from Kochi Prefecture known for its high strength, were used for the structural members of the wooden frame. Tosa cedar was used for the upper frame, and Tosa cypress was used for the foundation because of its higher strength and durability. The construction company purchased these materials directly from Kochi Prefecture, ensuring stable quality and reducing costs.

⚪︎Landscaping plan

The courtyard, an important element of the house, is designed with a mix of trees that reflect the light and wind. Multiple layers, from undergrowth such as moss and ferns to landscape stones and medium height trees, create a compact yet deep landscape. The compactness of the space also means that the plants are close to people, allowing the users to feel the weather and the changing seasons in their daily lives. The cobblestone pavement enables the use of a terrace-like space, where one can casually step outside for a light meal when the weather is nice. We aimed to bring the richness of loving plants and trees into people's lives.

The approach to the site is made up of tan-brown granite, which is boldly pulled into the entrance floor of the house to create a continuous line. Since it is a narrow passageway between neighboring properties, we created an elaborate finish to give visitors a sense of anticipation of what lies ahead. The use of stone paving also directs visitors' attention to their feet, helping to create a sense of openness in the hall atrium.

⚪︎Lighting Plan

The base lighting is not too bright, and the presence of the fixtures themselves is minimized as much as possible. In particular, the lighting that enhances the plants in the courtyard illuminates from a high position, like moonlight, to prevent reflections on the glass and to express the natural beauty of the plants. In the hall, lights were installed in the air conditioner niche avoiding the exposure of fixtures on the ceiling surface, so as not to spoil the abstractness of the space.

On the other hand, at the place where people are welcomed in or stay (entrance, dining room, living room, and restroom), lighting with a textured presence is placed to contribute to the interior design and accentuate the space.

⚪︎Summary

In an environment where neighboring houses are densely packed, we were able to build a world for the residents by separating the interior spaces from their surroundings. The client spends his busy days at work, but during his time here, he wants to forget his work, surround himself with his favorite things, and spend truly restful moments with his family and friends. We hope that daily life in a house that heals both body and soul will be a source of daily vitality. We hope that this home will be a vessel to support such a lifestyle.

⚪︎Property Information

Client|Couple

Total floor area|70.10m2

Building area|42.56m2

1floor area|39.59m2

2floor area|30.51m2

Site area|89.35㎡

Location|Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan

Zoning|Article 22 zone

Structure|Wooden 2 stories

Exterior|Galvalume steel sheet, sprayed with Jolipad

Interior|Floor: Tile flooring, composite flooring

Walls: Marble Feel paint finish

Ceiling: Marble Feel paint finish

Design Period|November 2022 - July 2023

Construction Period|August 2023 - March 2024

Basic Design/Execution Design/Site Supervision| Yosaku Tsutsumi, arbol + O Kato, Ashitaka Architect Atelier

Construction| Minoru Construction Company

Landscaping|Ogino Landscape Design Co.

Lighting|Kazuhiko Hanai, Daiko Electric Co.

Air Conditioning|Hidekatsu Takada, Jbeck Co.

Dining table and sofa|wood work olior.

Dining chairs|tenon

Interior styling|raum

Photography|Yasunori Shimomura, Shimomura Photo Office (partly by O Kato)

Financial planning, land search, mortgage selection|House-Bridge Co.

Text | O Kato

#architecture#architectdesign#design#インテリア#インテリアデザイン#buildings#furniture#home & lifestyle#interiors#夙川の家#住宅#住宅設計#建築#アシタカ建築設計室#空間デザイン#住まい#Ashitaka Architect Atelier

8 notes

·

View notes

Photo

✿ 鹿せんべい | 奈良県

・奈良市の奈良公園周辺に生息している野生の「奈良の鹿」へ観光客が与えるために、奈良公園内の売店にて販売されているせんべい状の餌である。

・せんべいの材料は米ぬかと小麦粉のみで、米ぬかは焦げないよう油の浮いていない新しいものを用いる。材料的には人間が食べても害はないが、あくまでも鹿の餌であるため、味付けもされておらず、保存料等の食品添加物も入っていない。また消費期限も設けていないため、人間は食べない方が無難である。ちなみに人間が食べた場合の味は、製造所における焼きたてのせんべいは香ばしく甘みを感じておいしいが、それ以上の味はなく飲み込みにくいといわれる。また口の中にぬかの粒が残って後味が悪いともいう。

12 notes

·

View notes

Text

竹谷さんは「シンプルなマフィンを作る場合、普通に砂糖を配合すれば、保存料や日持ち向上剤を用いずとも室温で1週間ぐらいは軽く日持ちし、おいしく食べられるものを作れますよ」とこともなげに語ります。

「もし、砂糖を半量以上減らしてフルーツや栗がごろごろ入った自然派マフィンを作ってほしい、と依頼されたらどうしますか?」と尋ねてみました。竹谷さんはうーんと唸りました。「生のフルーツや栗がごろごろ入って、というのは断ります。毎回、同じように作れる自信がない。フルーツはジャムにしましょう、栗は甘露煮に、と交渉しますね」。そのうえで、具材を変えるごとに試作を重ね、加熱温度や加熱時間を決めなければならず、製品化に相当な手間と時間がかかります。

指導する立場の専門家ですら尻込みするような難易度の高いマフィンを、その難しさに気づかず作っていた、というのが、今回の食中毒事故の背景のようです。

本当のプロなら「賞味期限1週間」は可能…「無添加の手作りマフィン」が食中毒を引き起こした"3つの問題" そもそも「具材ごろごろ」は製造・保存が難しい | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

https://president.jp/articles/-/75924

10 notes

·

View notes

Quote

本来は親友に向けたマンションリフォームのアドバイスだが、LINEで送るには長すぎるので、増田の日記として公にさらしてみる。ブコメやトラバで有用な反論が得られるかもしれない。祝1000user超え。いろんな意見が聞けて楽しい。おそうじ浴槽がみんなに届いてうれしい。祝2000user超え。自分の知識がみんなの役に立ったようでうれしい。はてブ愛してる。増田は建築士としてそれなりに経験値はあるが、住まいのあり方や価値観は本当に多様なので、N=1の意見として参照するぐらいがちょうどよい。大前提適切な断熱壁と二重ガラス樹脂サッシが装備されていること。それがない建築が許されるのは安藤忠雄だけ。既存のサッシが交換できないならインプラスなどの内窓をいれればよし。風呂編おそうじ浴槽!これが言いたくてこの長い日記を書いているといっても過言ではない。google:image:おそうじ浴槽 他の設備投資を削ってでもこれを装備してほしい。日々の家事から風呂そうじを排除できるのでオススメ。じゃあ何を削ればいいかというと、、、鏡→いらない。水アカ掃除の手間を増やすだけ。化粧棚→いらない。必要に応じて山崎実業のマグネット収納をつかえばよい。浴室乾燥機→いらない。アイリスオーヤマの除湿器で代用できる。風呂の入り口付近にコンセントを用意しておく。上下するシャワーフック→これはいる。が、山崎実業のマグネットフックで代用可能。風呂のサイズは1620か1616にする。この2つは浴槽が1.6mあるから足を伸ばせる。そのほかの1416とか1418 etcは浴槽が1.4mになってしまう。ただし1616は一般に住宅用しかない。なぜか1620はマンション用もある。住宅用とマンション用の違いは施工に必要な天井の高さ(これショールームのスタッフすら知らなかったりする)。マンション用のほうが必要高が低いので、排水の勾配など制約の多いマンションでも施工できる。逆に言えばその制約さえクリアできれば住宅用をマンションに施工することも可能。最近は1616でもマンション用があるとのこと。TOTOは1717というさらに浴槽が大きいやつもあるらしい。トラバ感謝。なお換気扇は選べるならパナソニック製をオススメする。パナソニック以外は換気扇の羽を外すことができない。それでお前は何にしたノーリツのユニットバス1616。標準でおそうじ浴槽がついてくる。なぜならおそうじ浴槽はノーリツの特許だから。だがコスパが高すぎて儲からなかったのかノーリツはユニットバス事業から撤退してしまった。。。床編なぜか無垢フローリングにあこがれる人が多いが、高いし隙間が空くしメンテも大変で何がいいのかさっぱりわからん。オススメは厚突きフローリング。無垢の質感とべニヤの寸法安定性を両立している。薄い突板のフローリングは偽物感がすごいので、だったら偽物でいい。マンションだと防音フローリングといってふにゃふにゃのフローリングを勧めてくる工務店がいるが、これは工務店の施工が楽になる建材でユーザーにメリットはない。下地側で防音は確保できる。仕上げの塗装ウレタン塗装やUV塗装は強靭で水を放置しても浸透しない。ただし傷ついたときの補修はプロに依頼しないといけない。自然ワックス仕上げは質感に優れるが、醤油をこぼしたのを一晩放置すると浸透してシミになる。数年おきに塗り直しが必要だが自分でDIYできる。どっちが良いかはお好みで。それでお前は何にしたニッシンイクス150mmオーク自然オイル仕上げ/30度ナナメ貼り。複合オーク150幅 | 無垢・複合フローリング・不燃ボード|NISSIN EX.本当はヘリンボーンにしたかったがめっちゃ高いのでナナメ張り。床暖房温水式にしよう。電気式は暖まるまでの時間がかかりすぎて実用的でない。壁や天井の仕上げ天井躯体あらわし!中古マンションでなければできない仕上げ!天井は水漏れでカビてなければそのままつかえるはず。ぜひやろう。壁壁面は大抵のマンションで解体後にGLボンドという接着剤が盛大に残るので、上から塗装するかそのままにするかを判断する必要がある。google:image:GLボンド 撤去 マンションリフォームの事例集で綺麗なコンクリート壁がでてくる場合があるが、あれはもう一回壁を仕上げなおしている。余談だが世の中のほとんどのコンクリート打ちっぱなしの建築は、コンクリの上から打ちっぱなし風の塗装をしている(安藤忠雄のように本物のコンクリートで打ちっぱなしを仕上げるのはものすごく難しい)。一般人はその塗装をみて「やっぱコンクリート打ちっぱなしはかっこいいねー」と言っている。それは塗装だ。たまに「コンクリート打ちっぱなしって寒くないの?」と聞かれるが、それは断熱が入っていない建築をイメージしているから。なので安藤忠雄の住宅は夏暑いし冬寒い。なお忠雄本人はタワマンに住んでいる。マンションの場合、隣や上階に部屋があればそこが断熱として効くので打ちっぱなしでも大丈夫。ただし床は例外。熱伝導率が高いので皮膚が触れたときに同じ温度でもコンクリートやタイルのほうが冷たく感じる。それでお前は何にした壁面はGLボンド撤去の上、塗装。一部モルタル塗り直し。一般の壁はAEP塗装の白マット仕上げ。寝室とクローゼットはモイスという調湿建材。壁紙はきらいなので未使用。キッチン食洗器海外勢のデカイ食洗器をいれよう。パナソニックのビルトインは買ってはいけない。あれは卓上タイプよりも食器が入らない。海外食洗器をキッチンをいれるときは、床から天板の下端までの高さに注意してほしい。日本だとミーレがデカい顔をしてぼったくり価格で売っているが、これは高さが80cmでギリギリ日本の一般的なシステムキッチンに入る寸法だからだ。AEGやボッシュは82cm以上を要求するので、日本の一般的な85cmの高さのカウンターだと入らないことが多い。逆に言えばとにかく下を82cm確保すればどのメーカーでも入る。AEGはカゴがリフトアップする。ボッシュは耐久性が高い。ガゲナウはボッシュの見た目をかっこよくしただけ。IKEAはAEGのリフトアップを削除した廉価版。ミーレはぼったくり(2回目)。ガスorIH中華料理命!でなければIHをオススメする。加熱時に上昇気流が発生しないから油が飛び散りにくいし、使っていないときはフラットだからほかの用途に使える。勝間和代氏はIHのガラスの上でうどんこねてた。それでお前は何にしたコスト削減のためシステムキッチンは購入せず、天板だけ買って大工さんに施工してもらった。天板の下は無印の収納を突っ込んでいる。これで百万ぐらいコスト削減。天板はシゲル工業で作ってもらった。スクエアシンクって手で溶接するからめっちゃ高いんだけど、ここはプレス品だから安い。スクエアシンク | ステンレスワークトップとキッチンシンク製造のシゲル工業その他に検討したのはキッチンハウスのグラフテクト。今でもグラフテクトはアリだと思っている。GRAFTEKT -グラフテクト- | 家具のようなキッチン・システムキッチン水栓はLIXILのナビッシュA6。濡れた手で触らないので、水栓周りがよごれにくい。https://www.lixil.co.jp/lineup/faucet/navish/換気扇はパナのDEシリーズかフジオーにしよう。メンテがしやすい。パナはDWという10年掃除不要と謳っている製品を推しているが、あれは代わりに一切のメンテができず、10年で本体交換を必要とする地雷。IHもパナ。グリルまでIHにしている唯一のメーカー。このグリルが優秀で、オーブン代わりになるし、パンもおいしく焼ける。おかげでヘルシオとバルミューダトースターが不要になった。洗面台水栓は垂直面から生えたやつにすべし。立ち水栓は根本が汚れる。ダブルボウルは便利だが、なくてもなんとかなる。それでお前はLIXILのYL-537を2台設置。洗面台と水栓が一体型で、かつ壁から水栓が生えている。本来は公共施設用のものなので耐久性が高い。それでいてシステム洗面台より安い。いいことづくめ。唯一の弱点は排水トラップが真下に生えるから下の収納に制約がでる。脱衣所にガスコンセントを引いておくと、ガスファンヒーターで冬の風呂上がりの寒さや洗面所の足元の冷えを解消できる。乾太くんやガス炊飯器もそうだが現代のガス機器は優秀なのにマイナーなのでもっと評価されるべき。トイレ安さに惹かれてパナのアラウーノにしたが、失敗した。パナはアラウーノの素材のことを「有機ガラス系新素材」とか言っているが、これは単なるプラスチック。普段は自慢の泡洗浄で汚れを防いているが、一度洗剤が切れると陶器の数倍の速さで汚れる。しかも洗剤の消費ペースが早く毎月補充が必要。めんどい。やはりトイレはTOTOにすべきだった。パナは商品設計はとても誠実なのに、どこかに弱点があると言葉のあやでごまかそうとするのがムカつく。パナソニックが聞きなれない単語を使い始めたら要注意だ!手洗い器は洗面所と同じで、垂直面から水栓が生えているやつにしよう。その点でサンワカンパニーはダメ。あいつらインスタ映えすることばっかり一所懸命でメンテのことを忘れてる。照明調光可能な照明を入れる人類は太陽の動きと連動して暮らす生活を何万年と続けてきたので、極力それに合わせた照明を計画するのが基本。究極は「日が沈んだら寝る」だが、現代人には無理ゲーなので「夕日が沈むのを遅らせる」のを目的とする。なのでだんだん暗くできる調光可能な照明をいれる。夕日の代わりなので暖色にする。色温度が変わる機能は不要。増田は風呂や納屋も含めて調光可能にした。深夜になにかを思い出して、納屋やトイレに行ったときにバチっと全開でライトが付くのは不快だ。パナソニックがまさにそういった夜間だけ暗くなる人感センサースイッチを出している。[トイレ壁取付]かってにスイッチ(換気扇連動・ほんのり点灯モード対応) | アドバンスシリーズ | スイッチ・コンセント(配線器具) | Panasonicタスク&アンビエント聞きなれない言葉かもしれない。これはタスク=作業場所とアンビエント=環境照明は別々に計画しましょうということだ。真っ暗な部屋でスマホライトをを下向きにすれば手元が照らされ、上向きにすれば部屋がぼんやり照らされる。照明は向きによって機能が変わる。食卓やキッチンなど何かしらの作業が発生する場所には下向きのライトで必要な明るさ確保、それだけでは全体が暗いので、上向きの間接照明で明るさを補うといい感じになる。食卓の上にペンダントライトを吊るのはタスクライトのためであってオシャレのためではない。この「何かしらの作業が発生する場所」はライフステージの中で結構変動するので、照明の位置や向き、数を可変できる「照明ダクト+スポットライト」が増田のオススメ。白くて丸いシーリングライトは、タスクに必要な明るさを確保しようとするとアンビエントまで過剰に明るくなる。すると眼の光彩が絞られて手元が暗く感じる→さらに明るいシーリングライトを買ってきて・・・の無限ループに陥る。親のいる実家がどんどん明るくなるのはそのせい。シーリングライトは法律で販売禁止にすべき。それでお前は何にしたタスクライト→天井に配線ダクトをつけまくり、MAXRAYのレトロフィットスポットライトMS10481-44にウシオ電機のCシリーズの電球。 LDR6/5 E11 φ65 ロング(スポットライト) | 照���器具のマックスレイ | ウシオライティング(製品サイト) 信頼できるメーカーで調光可能で演色性が高くてそれなりに安いとなるとこのへんになる。ウシオ電機は一般にはあまり知られていないかもしれないが、建築業界ではとても有名な照明メーカー。器具自体はデザインでお好きにどうぞ。よく「LEDは10年もつぞ」と言われるが、その前に5年ぐらいで制御基板が壊れるので灯数が多い器具は電球が分離できるやつにしておいたほうがいい。アンビエント→リビングはコイズミの棚上照明。商品名の通り壁面収納の上を間接照明にして天井を照らしている。Shelf’s Compact Line|シェルフズコンパクトライン|コイズミ照明株式会社寝室は壁面にパナのホームアーキの壁面ブラケット。天井には照明無し。HomeArchi(ホームアーキ)|ブラケット|住宅用照明器具 | Panasonicスイッチ基本スイッチはすべてパナのリンクプラスで遠隔操作可能にした。正直高くついたしアプリは超クソだが、PSEを遵守したなかで選ぶとパナしかない。Philips Hueなどのスマート電球でリンクプラスの代用とすることも可能だが灯数が多いときはあまりオススメしない。演色性が低いのと基盤がすぐ壊れる。アプリはクソなので(2回目)、これらをArduino+Homebridgeで自動制御しているが、詳細を書くとこの日記が3倍に膨れ上がってしまうので、そのうちQiitaにでも書く。なお照明は製品設計としてそれなりに奥が深いので(インバーター周波数とか演色性とかカンデラとルクスとルーメンの違いetc)なるだけパナか照明専業メーカーのものを使おう。安いからってアイリスオーヤマとか買っちゃダメ![B! 家電] ブログ アイリスオーヤマのLEDシーリングライトのチラツキが酷いパナのアプリがクソで思い出した。パナソニックの玄関ドアホン、これもアプリも超クソだった。ピンポーンとなってからスマホで出るまでに30秒はかかる。 30秒もまたせたら相手は留守だとおもって立ち去ってしまう。それじゃあ、と思ってアイホン、Google Nest、Alexa Ring、も買ったが同様に遅延がひどい。どうしろと!!→結果、Aqara G4でなんとかジプシーを卒業できた。今んとこまともに機能するスマホドアホンはこれだけかも。安藤忠雄は好きです。

マンションリフォーム虎の巻

6 notes

·

View notes

Text

傷ませない・腐らせたくない! 野菜を長持ちさせ食品ロスへ

こんな経験ありませんか?

気付いたら冷蔵庫の中で野菜が変に柔らかくなっていた、傷んでいた、腐ってた…

なんて経験をした方はたくさんいるはずですよね。

毎日取り入れたい野菜は、少しでも長持ちさせて最後まで使い切りたいのが人情だと思います。

今回は野菜が長持ちするアイデアを紹介しますので、ぜひ試してみて下さい。目次

冷蔵庫でも野菜が傷む理由は?

野菜が長持ちさせるポイント

冷蔵が必要な野菜は購入後すぐに冷蔵庫(野菜室)へ

乾燥させないようにする

鮮度保持袋を使う

冷蔵庫に入れない方が良い野菜は常温で

冷凍出来る野菜は新鮮なうちに冷凍する

最後に

関連

冷蔵庫でも野菜が傷む理由は?

野菜が傷む理由には、野菜に付着している微生物の増殖、老化ホルモンとも呼ばれるエチレンの生成などがあります。

微生物が増殖してしまうことで腐敗が進むことや、エチレンにより野菜が成熟されてしまうことで野菜が傷んでしまうのです。

また野菜の鮮度が落ちる要因として、乾燥してしまうこともあげられます。

意外と冷蔵庫内って乾燥しているんですよ。

野菜を長持ちさせて最後までおいしく使い切るには、これらの影響を少なくすることがポイントです。

野菜が長持ちさせるポイント

野菜を冷蔵庫で保存する際のポイントと、冷凍保存の方法についても紹介します。

冷蔵が必要な野菜は購入後すぐに冷蔵庫(野菜室)へ

野菜を劣化させてしまう微生物は、温度が低い場所では増殖がゆっくりになります。

買ってきて室温に置いたままにしておくと、微生物が増えやすい環境に放置してしまうことになるんです。

冷蔵が必要な野菜やカットされた野菜は、購入後なるべく早く冷蔵庫(野菜室)に入れて保存するのがポイント。

乾燥させないようにする

冷蔵庫内は乾燥しやすいこともあり、野菜の新鮮さが失われてしまう一因があるんです。

冷蔵庫内で乾燥しないよう対策することで、新鮮さを保てます。

たとえばネットに入ったオクラや、大根まるごと1本などの包装されていない野菜は、ポリ袋に入れたりラップで包んだり、新聞紙やキッチンペーパーで包んだりしてから冷蔵庫に入れるのがポイント。

また水分の多い白菜、きゃべつなどは、芯の部分に濡らしたキッチンペーパーをあて、ラップで包むことで乾燥を防げます。

このように、野菜によって保存方法を工夫して、乾燥させないよう対策して野菜を少しでも長持ちさせることに役立ちます。

鮮度保持袋を使う

「鮮度保持袋」といわれる野菜の保存用袋を使うことで、エチレンによる野菜の老化を防ぐのに役立ちます。

製品により仕組みはさまざまですが、袋がエチレンを吸着分解するほか、野菜が適度な湿度になるよう工夫されているものもあるようです。

使い方は簡単で、買ってきた野菜を鮮度保持袋に移し替えるだけなんです。

これだけで保存期間を延ばすことができるなんて嬉しいですね。

「鮮度保持袋」はスーパーや100円ショップなどで比較的安価に手に入りますので、ぜひ手に試してみて下さい。

冷蔵庫に入れない方が良い野菜は常温で

冷蔵庫に入れない方がいい代表的野菜、フルーツは以下のとおりです。

トマト

きゅうり

なす

さやいんげん

さつまいも

ショウガ

バナナ

レモン

グレープフルーツ

パイナップル

これらは、冷蔵庫に入れると、味や食感が落ちてしまったり、傷みやすくなったりすることがあります。

そのため、常温で保存するのがおすすめです。

また、冷蔵庫に入れても問題ない野菜でも、冷蔵庫に入れると栄養価が下がってしまうものもあります。

例えば、ほうれん草やブロッコリーは、冷蔵庫に入れるとビタミンCが減少してしまうため、常温で保存するのがおすすめです。

野菜の保存方法は、野菜の種類によって異なります。

そのため、野菜の保存方法について、詳しく知りたい場合は、インターネットや料理本などで調べてみてはいかがでしょうか。

意外と勘違いしてることに気づくかもしれませんよ。

冷凍出来る野菜は新鮮なうちに冷凍する

意外と多くの野菜は冷凍保存ができ、冷蔵保存に比べると長持ちします。

保存期間は1~2か月程度が目安です。

野菜をまとめ買いしたり、たくさん貰ったりした場合は、新鮮なうちに冷凍しておくと便利ですよ。

冷凍できる野菜として白菜やきゃべつ、小松菜、にんじん、きのこなどは生のまま冷凍できます。

切ってから冷凍用保存袋に入れて冷凍すれば、使いたいときに使いたいだけ取り出せて便利なだけでなく、そのまま使えるので調理時間の短縮にもつながります。

ただし、残念な事に保存期間が長くなるのですが冷凍するとシャキシャキ感がなくなってしまいます。

冷凍した野菜はスープや煮びたし、煮物などの料理に使うなどにしてはいかがでしょうか。

最後に

野菜は工夫次第では何もしないより長持ちしてくれます。

手間は掛かりますが、野菜を長持ちさせる事は食品ロス対策としても役立ちます。

もう気づいたら傷んでいた!なんてことが減らせるよう、できそうな工夫を取り入れてみてはいかがでしょうか。

1 note

·

View note

Photo

石森プロ時代のお話を。 https://x.com/takigawa_w/status/1789176940924223586?s=46&t=8Vf8aUwk_B-ZbQ5UAGv05w 2011年3月11日 東日本大震災 石ノ森萬画館のある石巻市、石ノ森章太郎ふるさと記念館のある登米市も被災しました。 特に北上川の中州にある石ノ森萬画館は津波に往復で襲われました。 津波が押し寄せた時、一階の玄関エントランスなどはビルっぽい四角い形で瓦礫が突っ込みダメージを受けました。が、それより上は丸い形状が幸いして津波が逃げて建物全体の破壊は免れました。 なんと、石ノ森萬画館は石ノ森章太郎先生が生前に「中州に降り立った宇宙船のイメージで」との設計コンセプトで丸みを帯びた楕円形のフォルムだったのです。 石ノ森章太郎先生が起こした奇跡と感じました。 震災の当日、地震と津波に建物は耐えたものの、中州の橋の欄干に津波で流されかけた方々、約20名が命からがら、掴まっていました。石ノ森萬画館のOさんがこれを見つけて「萬画館の中に入ってください!」と招き入れました。 しかし北上川を上った津波が戻って来たのです。 そこで再び欄干に摑まる別の約20名の方々。またOさんが、萬画館に招き入れ、約40名の方々とOさんは、余震の中、萬画館で過ごします。 幸い、萬画館には非常用電源もあり、レストラン用の食材もあったので、石ノ森萬画館を避難所がわりに5日間過ごしたそうです。 石ノ森萬画館の職員家族の方も奇跡的に皆さんご無事でした。 以上は全て後から聞いた話ですが石巻市では有名な話となりニュースやマンガにもなりました。 東京に居た我々は心配しながら石ノ森萬画館のK役員に連絡を取り「必要なものは何ですか?」とお聞きしました。 きっと食糧、医療、衣料など不足しているものが沢山あると思ったからです。3月19日の事です。 するとKさんは「石ノ森章太郎先生の生原稿が10万枚、石ノ森萬画館に保存されています。幸い棚から一つも崩れずに浸水もせずに無事です。ただ玄関ドアが壊れてしまい、防犯的に危ないので生原稿を引き取ってくれませんか」と仰るのです。 あんなに大変な時に心配しているのは石ノ森章太郎先生の生原稿なのです。 僕は「取りに行きます。取りに行きますからその際に必要な物資を持って行きます。」とお伝えして、その日からAmazon、楽天などで簡単に食べられる各種食品、オムツ、生理用品、などなどを会社で買い込みました。 震災直後はそれらの品々こそ、なかなか物不足だったのですが、何とか集め集めて、Kさんと相談して、ようやく東北自動車道も復旧していた3月30日早朝5時にレンタルした(ガソリン不足だったので)プリウスに社員2人と僕、2トントラック🚚とその運転手さんとで、 石巻に向かいました。 途中、渋滞があったり、被害のあった道を通りながら、石巻インターに着いたのは午後1時頃だったと思います。 石巻インターに付くと高速道路の係員のオッチャンが「どこから来たの?あ、東京。何か運んでるの?」 と聞かれたので「救援用の物資、食べ物を後ろのトラックに積んで来ました。」と答えると 「許可証もらって来たの?」と言うので 「分かりません。」と答えると 「許可証あれば只になるんだけど、無いかぁ。 東京からかぁ、高いなぁ、もう高いからタダでいいよ!行きな!」と無料で通してくれたのです。 ちょっとビックリしましたが、有り難く受け入れ、石巻インターを通過しました。 そこから石巻市に向かうと最初は道もさほど荒れていなかったのですが、石巻市に近づくにつれて、瓦礫は増え道は荒れ、市内に入れば電信柱の上の方に何かが突き刺さり、船は乗り上げ、震災がいかに激烈なものであったかは、否が応でも心に刻み込まれました。 石森プロの社員二人とは「どんな事があっても俺たちは冷静でいような!」と誓い合っていたのですが、あの光景は心にズシリ、ズシリとダメージを与えます。 ようやくの思いで、石ノ森萬画館に着きましたが、中州にあった他の建物は見当たらず瓦礫の中に石ノ森萬画館はありました。 そこでKさん達にお会いできて最初にKさんが仰ったのは「遠い所、来ていただき本当に申し訳ありません。先生の生原稿は全部、無事ですから。」でした。 その言葉を聞いて、ご本人達がどんなにか辛い状況だったろうに、この言葉をかけられて、魂が震えるほど感動、感激しました。危うく泣きかけました。 これが日本人 これが東北人 これが石ノ森萬画館 これがKさん。 日本全体に「日本はどうなるのか」という気分が満ちていた2011年3月。 僕はその時に「大丈夫だ」と確信したのです。 その後、石巻市内に設置されたサイボーグ009や仮面ライダーの立像を見たのですが、なぜか全て無事で更に仮面ライダーの立像などはピカピカに綺麗なのです。 聞けば「石巻市民の方が埃がついて可哀想だからと磨いてくれているようです」とのこと。 これも涙腺に来ました。 #東日本大震災 #石ノ森萬画館 #石巻市 #石森プロ #サイボーグ009 #仮面ライダー

31 notes

·

View notes

Text

mes possibilites aujourd'hui.

今日のわたしの可能性。

(制限のある状況下であっても

可能性には代わりはない、ということで

できる範囲で更新していきます)

鉢植えの移動をする。

バナナをケーキに加工して

冷凍保存する。

雪が降り始めたので

1Fに避難していた一部の植物を

多少温度のある階段の踊り場と2F���移動。

元日からこういうことに

なってしまったので、

冷蔵庫に残っている食材も

若干痛み始めており、

ひどい余震が来ないことを祈りながら

オーブンを稼働させた。

買い物も昨日やっとこさ行ったので

なけなしの材料で

バナナブレッド。

冷凍して今後の食糧の一部に活用。

こんなことができているだけ

マシだとも思うけれど。

先ほども震度3の余震。

現地ではお年寄りを中心に

疲れが見えはじめているとの報告もあり

心配している。

昨日復活してよろこんだ電気も

また途絶えたそうで。

一筋縄ではいかないことを

痛感させられる。

正解がない中で

どう動くのがベストなのかを

探る日々。

10 notes

·

View notes

Quote

Death of the king of the waning half-year - The end of the beginning, the beginning of the end …

Legends and myths about trees

Celtic beliefs in trees (7)

I for Idho (Yew) - December 21st Winter Solstice

Colour: dark green, Star: Saturn, Gemstone: olivine, Gender: female, Metal: lead, Element: earth, Patron: Banba, Hecate

Symbols: resurrection, death + rebirth, eternity, path to meet ancestors + land of the soul

Today is the winter solstice, also called the hibernal solstice, the day in the northern hemisphere when the sun is at its lowest altitude in the south and day is shortest and night longest during the year (reversed in the southern hemisphere).

Yew is an evergreen tree with dark green leaves and red berries. The yew is a robust tree with a thick girth and an extremely long life. It is probably the longest lived of all trees.

As soon as the downward reaching branches reach the ground, the tree begins to grow strongly, as if it has been reborn as a new tree. The eldest living yew tree is in Europe is said to be the Fortingall Yew, in Perthshire, Scotland, and it has been estimated between 3000 to 9000 years old.

In addition, the yew's hollowed-out heartwood, especially when wet, looks like a flayed animal, and when cut it appears to bleed, so the yew is increasingly said to be a sacred tree. Yew sticks were believed to be able to divine the future, and yew sticks were used as 'writing pillars' to engrave the Ogham script, as they could be preserved almost forever.

As the druids believed the natural law of reincarnation, where the soul becomes reborn as another person, the yew was seen as a protector of the soul during the journey to the Otherworld. Some believe that the road to the Otherworld is shaded by rows of yew trees. Furthermore, the yew is said to stop any obstacles caused by evil spirits from the Otherworld.

As a sacred 'tree of immortality', believed to protect and purify the dead, yews are often planted in cemeteries, many of which are as old as the church or much older.

木にまつわる伝説・神話

ケルト人の樹木の信仰 (7)

IはIdho (イチイ) - 12月21日 冬至

“衰えゆく半年の王の死 〜 始まりの終わり、終わりの始まり…”

色: 深緑、星: 土星、宝石: オリビン、性: 女性、金属: 鉛、要素: 土、守護神: バンバ、ヘカテ

シンボル: 復活、死+再生、永遠、先祖に出会える道+魂の国

今日は冬至、北半球では太陽の南中高度が最も低く、一年の間で昼が最も短く夜が最も長くなる日(南半球では逆転する)。

イチイは濃い緑色の葉を持ち、赤い果実を実らせる常緑樹。イチイはたくましい樹木で胴回りが太くなり、ものすごく長生きをする。おそらくすべての木の中で最も長生きする木といえるだろう。下方に伸びた枝が地面に着くと、新しい木に生まれ変わったかのように、力強く生育を始める。ヨーロッパで最も古いイチイの木は、スコットランドのパースシャーにある『フォーティンゴールのイチイ』と言われており、樹齢は3000年から9000年と推定されている。

また、幹の中が空洞になったイチイの心材は、とくに湿っていると、一見皮を剥がれた動物のようで、切れば血を流すようにも見えるため、ますますイチイは聖なる木だといわれるようになった。

イチイの杖は未来を占うことができるとされ、またイチイの棒はほぼ永遠に保存できるため、オガム文字を刻印する「文字棒」として使用された。ドルイドは、魂が別の人間に生まれ変わるという輪廻転生の自然法則を信じていたので、イチイはあの世への旅の間、魂を��ってくれるものと考えられていた。冥界に至る道はイチイ並木の木陰になっているという説もある。さらに、イチイは異界の悪霊が起こすいかなる障害をも食い止めるという。

神聖なる「不死の木」として、死者を守り浄化すると信じられたイチイは墓地によく植えられ、その多くは樹齢が教会と同じか、またはそれよりずっと古い。

#yew#sacred tree#durids#celtic belief#tree legend#tree myths#celts#celtic mythology#winter solstice#fortingall yew#death#resurrection#rebirth#eternity#the land of soul#philosophy#nature#art

57 notes

·

View notes

Text

ちょろぎ

このイモムシ、あるいはドリルビットのような物体はチョロギという植物の塊茎だ。関東以北では、おせち料理の食材として使われるらしいが、そもそもおせちに縁のない生活をしてきた私にとって、食べたことはもちろん、その存在すらこれまで知らなんだ。もう結構な齢だけどね(笑)。

このユニークな形状は栽培欲求をかき立てるのに充分だった。ただ世間ではそれほど特殊な物ではなく、フリマサイトから容易に入手できた。

入手したのが晩秋だった為、冬越しさせてやらなくてはならない。売り主に相談したところ、寒さにかなり強いので軽く土を被せておく程度で良いらしい。畝の一角を使っても良いのだろうけど、まあ初めての栽培だし、念のためバケットに入れて土を被せ、玄関の内側に置いた。

1つも痛むことなく冬越しした塊茎をポットに播種したのが3月の初旬。順調に発芽・生育して、一か月後の4月初旬には畝に定植した。上の写真はさらに一か月後の5月初旬の状況。

同じ畝の6月中旬の状況。定植後草取りすらしていないが、畝全体に広がり繁茂している。花穂も立ち始めた。

葉の形状はバジルに、花の形状は青ジソに似る。いずれもチョロギと同じシソ科だ。花の蜜を吸いに蜂や蝶などいろいろな虫が訪れるが、葉に食害された形跡は見当たらない。

秋になり葉の色が変わり始めた頃、試しに株元を少し掘ってみたが、まだとても収穫出来るような大きさではなかったので、上の写真のように完全に茎葉が枯れ果てるのを待ってから収穫することに(12月下旬)。

茎同様、根も細めなのだけど、がっしりと広がっているせいで引き抜くのは容易ではない。なのでショベルを使って掘り起こしながら収穫していく。

とりあえず根付きのまま集めて、そのあと塊茎を分離していく。かなりチマチマした作業だ。

「チョロギ独特のくびれに泥が残るのでブラシで丁寧に洗い落とす。。。」なんて記事を見かけビビっていたが、バケツに水と一緒に入れてグルグル掻き回したら、意外にもそれだけで充分綺麗になった。このあたりは育てる土質に依るかも知れない。粘土質が強いところだと泥落ちしにくいかも。

鍋で5~6分茹で、一部を晩酌のつまみに。味付けは軽く振った塩だけだが。。。見た目の奇抜さとは裏腹に素朴で淡白な味だ。うっすらと甘みも感じる。この茹で時間においてはホクホクとした仕上がりになったが、食感はキクイモのそれによく似ている。

残りは自家製の梅漬けの副生成物である梅酢に浸し漬け込む。数日後に食べてみたが、梅酢の味がしっかり浸みて良い感じになっていた。ただ漬ける場合にはもう少し茹で時間を短くしてカリカリ感を残した方がより適しているかも知れない。

実際にチョロギを育てて食べてみた総合的考察としては、クセのない味と食感は歓迎できるところだが、長い栽培期間と面積当たりの収量、そして収穫作業の手間などは他の作物と比較すると著しく効率が悪い。自給自足生活においては自分が食べる量を確保することが最重要なので、その観点からはこれを大がかりに育てていくことは得策では無いだろう。ジャガイモなら同じ期間で2度収穫出来るし、キクイモならもっと大きな固まりがゴロゴロと簡単に収穫出来るからね。

とは言え目立った害虫もなく、強健で手が掛からないメリットもあるから、他の野菜には適さない場所を使って育てることができるなら逆に合理的かも知れない。あるいはプランターで育てれば土ごとひっくり返して収穫できて作業がラクになるかも。いずれにしてもメインで栽培するような野菜ではなく、食生活に多様性を持たせる為に隅っちょで少量だけ育てるというのが無難なところかと思う(ビジネスでやるなら別だけどね)。

#田舎#田舎暮らし#里山#自然#自給自足#自給農#移住#チョロギ#丁呂木#草石蚕#塊茎#栽培#植物#野菜#根菜類#収穫#調理#ユニーク#countryside#rural life#nature#self sufficiency#agriculture#cultivation#farm#farming#chinese artichoke#plant#harvest#cooking

10 notes

·

View notes

Quote

一般には、マフィンは焼いて粗熱が取れたらパッケージに脱酸素剤と共に入れて密封し、翌日に販売するのであればそのまま常温保存し翌日売り切ります。製造して2日以上経った後に販売しなければならない場合は、包装密封後に冷凍し、販売前日に解凍します。対応がまったく異なることがおわかりでしょう。

本当のプロなら「賞味期限1週間」は可能…「無添加の手作りマフィン」が食中毒を引き起こした"3つの問題" そもそも「具材ごろごろ」は製造・保存が難しい (3ページ目) | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

- - - - - - - - - - - - - - - -

こういう知識が資格取得のための勉強で得られて、その知識が身についてるかを確認するのが資格試験なのかと思ってた。「食品衛生責任者養成講習」とか「衛生管理者免許」などの資格。

8 notes

·

View notes