#ドキュメンタリーの誘惑

Text

『カリコレ®2024 THE FINAL』全上映作品発表!

今夏、開催10回目でファイナルを迎える映画祭『カリテ・ファンタスティック!シネマ・コレクション®2024』(略して『カリコレ®2024』)。

まさに映画祭『カリコレ®2024』のファイナルに相応しいヴァラエティに富んだ作品が今年も集結。

新作のプレミア上映はもちろん、日本初上映作品や多彩なゲストを招いての特別上映などで今年も7月12日(金)~8月8日(木)の4週間に渡り、新宿のミニシアター”新宿シネマカリテ“にて『カリコレ®2024 THE FINAL』が開催される。

夏と言えば海! 海と言えばサーフィン!

生きる活力が漲る感動のサーフムービー!

幼少期にシャークアタックに遭い片腕を失うというハンディキャップがあるにも関わらずサーフシーンの第一線に返り咲き、全世界に衝撃と感動を与えた映画『ソウル・サーファー』の主人公ベサニー・ハミルトンのドキュメンタリー映画『ベサニー・ハミルトン:アンストッパブル』。

家族への密着取材、過去の貴重なライディング映像を織り交ぜながら二児の母親となった現在も映画タイトル通り“立ち止まらず”に限界に挑戦し続ける孤高のプロサーファー、ベサニーの姿を追った感動のドキュメンタリー映画。この夏必見の1本。

アルゼンチンから届いた怪作!

『クラッシュ』『Swallowスワロウ』に続く、ある女性の危険な欲望を描いた『エレクトロフィリア‐変異-』。

落雷の後遺症で雷が通り抜けた跡に血管が浮かび上がるようになったアダは、電流に性的興奮を覚えセックスでオーガズムに達すると放電のような現象も起きるようになる。彼女はその感覚を共有できる落雷経験者のグループに参加し、そこでリーダーの男フアンと出会ったことから危険な恋に落ちてゆく…!

監督はカンヌ国際映画祭批評家週間グランプリ受賞作『XXY~性の意思~』のルシア・プエンソ、主演はシネマカリテにて2020年公開『エマ、愛の罠』のマリアナ・ディ・ヒローラモが危険な欲望を快演!まさにビビビッ!とくる超刺激的な作品。

韓流ファン必見のラブ・コメ!

お隣の韓国からは、ドラマ『親愛なる判事様』『ヒョンジェは美しい~ボクが結婚する理由(わけ)~』などで人気のユン・シユン、ドラマ『輝くウォーターメロン~僕らをつなぐ恋うた~』で知られるソル・イナが紡ぐ韓流ラブ・コメディの『私たちの恋が香りとして残る時』。

韓国の映画、ドラマ、バラエティファンにとっては、クスっと笑える要素が随所に散りばめられ、今後期待の俳優ノ・サンヒョン、人気コメディアンのユン・ジョンスやユーモラスな演技で国民的人気を得ているキム・スミ等、豪華な俳優のカメオ出演が話題の1本。

本邦初公開!!

昨年5月にシネマカリテで公開し大好評を頂いたハンガリーの至宝メーサーロシュ・マールタ監督特集で惜しくも取り上げられなかった『日記』シリーズの第一編と言われる『日記 子供たちへ <4Kレストア版>』が日本初上映となる。

本作品は1984年カンヌ国際映画祭で女性監督としては初めて審査員特別グランプリを受賞した記念すべき代表作。

今回4Kレストア版として蘇った本作がこのカリコレ®2024のスクリーンを飾る。映画ファン必見だ。

秘密の白石晃���監督作品上映!

日本からは2023年の大ヒット作『戦慄怪奇ワールド コワすぎ!』に続き、今夏には話題作『サユリ』の公開が控える最恐エンターテイメントの申し子、白石晃士監督の秘蔵未公開作品がカリコレ®2024にて独占上映決定!

“この作品の内容は秘密ですが、ホラーではあります。しかし今までの私のホラー映画とはまた違った味わいのある、【エレガントな和製ホラー】となっております。敬愛する複数の監督の作品に多数出演された名優との刺激的な初仕事でもありました。果たしてそれが誰なのか?ぜひ劇場でご確認ください!(白石晃士監督)”と予告メッセージも届いている。

情報解禁一切なしの完全独占上映の本作はカリコレ🄬ファンにはたまらない痛快すぎる地獄へのファンファーレは劇場で鑑賞するしかない。

まだまだある新作群!

アクションあり! ハラハラあり! 笑いあり!と人気テレビドラマ『ウェンズデー』などで現在大活躍中のジェナ・オルテガが出演する『カリコレ🄬』ならではのアメリカン・コメディ・ホラー『アメリカン・カーネイジ』。

そして『007 慰めの報酬』『オブリビオン』と話題作に出演し、昨年カリコレ®2023で大好評だった『ハイ・ヒート その女諜報員』で主人公を演じた女優オルガ・キュリレンコが、ローマ帝国に立ち向かう復讐アクション劇『ブーディカ 美しき英雄』。

空き家になった夫の実家に移り住んだ夫婦だったが、ある日を境に夫の様子が夜な夜な豹変してゆく驚愕のホラー作!

大ヒット映画『ゲット・アウト』を生み出したブラムハウスの試みにインスパイアされ���ベルギーの製作会社により同じようなシステムの下、ヨーロッパで生み出された『ナイトマン 夜の殺人者』。

そして、カリコレ®プレミア上映作品として、『SXSW映画祭』で観客賞を獲得し、各地の映画祭を席巻。⽶映画レビューサイトでも⽀持率91%を記録するなどコアなホラーファンはもちろん幅広い層から⾼評価を獲得した本格POVホラー『デッドストリーム』がついに日本上陸!

『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』を思わせる不穏な冒頭から始まる本作は、没⼊必⾄の主観ショットとクラシックホラー作品への愛とリスペクトが炸裂するファウンド・フッテージホラー。

主演のジョゼフ・ウィンターが妻のヴァネッサと⼆⼈三脚で監督・脚本・制作・編集まで⼿掛け、ジョゼフの⾳楽に合わせて作り上げられた渾⾝作だ。過激な企画が原因でアカウントを停⽌された崖っぷちの炎上系配信者のライブ配信中に起こる恐怖体験がノンストップで襲いかかる!

本作品の一般公開はこの新宿シネマカリテにて8月16日(金)よりロードショーで、進化系POVホラーを一足先に『カリコレ🄬』で確かめることができる。

そして、もう1本。鬼才アレックス・デ・ラ・イグレシ��の衝撃的デビュー作にして幻のカルトムービー『アクション・ミュタンテ 4K』(93年)が4K版で『カリコレ®2024』のスクリーンに蘇る。

美しい者だけが権力を握る近未来、醜悪な容貌ゆえに迫害を受け、社会に復讐を誓うテロリスト集団<アクション・ミュタンテ>は『美しいものは悪だ』を合言葉に誘拐、略奪、殺人、はては惑星もろともぶっ飛ばす勢いで、奈落の底まで突き進むシュールな映像とアナーキーSFバイオレンス満載の超怪作。

邦題を『ハイルミュタンテ! 電撃XX作戦』さらには『未来世紀ミュータント』からこのたび『アクション・ミュタンテ 4K』に改め、シネマカリテにて8月23日(金)から一般公開も決定している!

ホラーファンはどちらもお見逃しなく!

『カリコレ®2024』のために調達された超特別プレミアム上映企画!

ファッションアイコン、セックスシンボル、そして、60年代においては女性解放の象徴でもあったフランスを代表する女優ブリジット・バルドーが今年9/28で満90歳を迎えるのを記念して9/13(金)から開催される『ブリジット・バルドー レトロスペクティヴ -BB生誕90年祭-』から先行して、『カリコレ®2024』でもバルドーの貴重な2作品…『BB生誕90年祭』でも上映する名作『裸で御免なさい』と今回、本邦初公開(日本初上映)となる新作ドキュメンタリー映画『ブリジット・バルドー 誤解』が特別上映される。

バルドーにまつわる様々な“誤解”を貴重な映像資料を駆使しビデオレターのようなユニークな手法で考察していくドキュメンタリー『ブリジット・バルドー 誤解』は、『BB生誕90年祭』の上映プログラムには入っていないため、『カリコレ®2024』だけの貴重な上映となる。

また8/4(日)12:25の回『裸で御免なさい』上映後には素敵なゲストをお招きしてのトークイベントが予定されちる。どちらもお見逃しなく。

『カリコレ🄬』10周年に花を添える特別企画『アスミック・エース meets カリコレ®SPセレクション』

“自由の国”を目指す命懸けの逃走劇を描いたガエル・ガルシア・ベルナル主演の『ノー・エスケープ 自由への国境』、ポール・ウォーカー主演、リュック・ベッソン脚本の『フルスロットル』、トミー・リー・ジョーンズ監督・主演で贈る『メルキアデス・エストラーダの3度の埋葬』、松尾スズキ初監督作品『恋の門』、そして、井坂聡監督と浅野忠信が贈る予測不能なサスペンス『[Focus]』とアスミック・エースが贈る名作が『カリコレ🄬』で楽しむことができる。

イベント情報!!

今回上映されるイタリアンホラーの巨匠を描いた作品『ダリオ・アルジェント PANICO』では、7/20(土)12:40の回本編上映後にホラー映画ライターの山崎圭司、是空プロデューサーの鈴木淳一を招いたトークショーが実施される!

さらに、今回の上映に合わせ『ダリオ・アルジェント PANICO』のTシャツ2種、ポスター、そして、ダリオ・アルジェント監督アクリルスタンドのグッズを特別販売!

アルジェント監督アクリルスタンド(限定100個):2,000円(税込)

PANICOオリジナルTシャツ(白、黒:各M/L/XL):各3,800円(税込)

PANICOオリジナルB2ポスター:1,000円(税込)

ついに今年で最後となる映画祭『カリコレ®2024 THE FINAL』。

10周年を記念する映画祭ラストのメインビジュアルは、『カリコレ🄬』のビジュアルを長年手掛けきたイラストレーター田中梓の描き下ろし。

おなじみのメインキャラクターのアリス達が明るく登場するレッドカーペットを背景に、田中梓が手掛けた歴代の『カリコレ®』メインビジュアルが彩られているフィナーレに相応しい明るく楽しい爽快なビジュアルとなっている。

[カリコレ®映画祭事務局からのお知らせ]

記念すべき10回目の開催を迎えた『カリコレ®』ですが、今年の開催を一区切りに映画祭『カリコレ®』はファイナルとなります。

今後も時代に寄り添��続け、映画ファンの方々に楽しんで頂けるような上映を企画していきたいと考えております。

来月7月12日(金)~8月8日(木)の4週間に渡り開催される魅惑の映画祭『カリコレ®2024 THE FINAL』を是非お楽しみください!

真夏の4週間を彩る最新作、旧作、未公開作が続々上映!1本1本、丁寧に厳選した魅力的でヴァラエティに富んだ選りすぐりの作品たちが、皆様のご来場をお待ちしております。

是非この機会に“ここだけでしか観られない”あなたの1本に会いに来てください!

『カリテ・ファンタスティック!シネマコレクション®2024』

7月12日(金)~8月8日(木) 4週間!

新宿シネマカリテ

(〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目37-12 新宿NOWAビルB1F)

入場料金:新作 1700円均一(リピート割で1,400円)、旧作 1,200円均一

[映画祭HP][シネマカリテ公式X]

©2014-2024 Musashino Kogyo Co.,Ltd Tm.Musashino Kogyo Co.,Ltd.

back to HOMEback to MOBSPROOFback to MOBSPROOF web magazine

0 notes

Text

セイント・オブ・セカンドチャンス:ベック家の流儀

2023年/アメリカ/カラー/93分

Netfilixで9月から公開されたドキュメンタリー映画「セイント・オブ・セカンドチャンス:ベック家の流儀」をTBSラジオ「こねくと」で紹介されていたので、再加入して視聴しました。

マイク・ベックへのインタビューから始まる。彼の父、ビル・ベックは第二次世界大戦で片足を失いつつも情熱的な経営者でマイナーリーグの経営を踏み台にして数々のメジャーリーグのオーナーになっていく。そしてシカゴ・ホワイトソックスのオーナーになった時に、息子のマイクを経営に誘う事になる。ビルは早くからアフリカ系選手を起用したり、ホームランが出た時に電飾や花火といった演出を考えたりとアイデアマンでもあった。1970年台はディスコブームだったこともあってマイクの発案で1977年に球場でディスコイベントを行うと好評だった。だったら逆にディスコ嫌いの人向けのイベントをやってみようと思ったところ、ラジオDJのスティーブ・ダールの発案で1979年7月12日のダブルヘッダーとなっていた第1試合と第2試合の間にお客さんにディスコ音楽のレコードを持ってきて貰い、持ってきた人には98セントで入場でき、集めたレコードをフィールド上で破壊するイベントを開催する。

マイクは軽い気持ちで始めていたが、DJのスティーブ・ダールは今で言うところの迷惑系youtuber的存在で自己顕示欲が強く、所属していたラジオ局がディスコよりになるために解雇された経験から過激な発言をしていた。また観客にもディスコによって台頭してきたアフリカ系ミュージシャンや同性愛者への反発を持つ白人がおり、ダールによる煽りによって球場側の想定を超える盛り上がりになってしまう。事実球場側の想定は20000人~35000人だったのに対し(警備員は35000人想定で用意されていた)、球場のキャパを超える50000人以上が集まってしまった。入れなかった観客が違法に入場したり、第1試合中なのに「DISCO SUCKS」の大コールでおかしなテンションになった後でのレコード破壊イベントが行われてしまい、興奮した観客がフィールドに降りてしまったことで第2試合どころではなくなる。観客にも逮捕者やけが人が出てしまい、第2試合は没収試合とされてしまう。この事件は「ディスコ・デモリッション・ナイト」と呼ばれる事になり文化や人種の排斥運動として記憶されることになってしまう。そしてこの事をきっかけに父ビル・ベックは球団を手放すことになり(事件だけではなく選手の年俸がどんどん上がってきていたのも理由のひとつなのだが)、マイクはメジャーリーグのブラックリストに登録され球団から離れ、アルコール中毒の生活を続ける事になる。

「ディスコ・デモリッション・ナイト」の英語版のウィキペディア

https://en.wikipedia.org/wiki/Disco_Demolition_Night

しかしマイクが再婚したことをきっかけに良い流れが戻ってきていた。1993年に投資家からミネソタ州のセントポールにセインツという独立リーグのチームを作るので参加しないかというオファーを受け、受諾する。父親譲りのアイデアマンを生かして様々なイベントを仕掛けていき、小さいながらも地元に愛される球団にしていく。スタッフも少ないためにマイクも現場で働き、前妻との間に出来た男の子ナイト・トレインや今の妻との娘レベッカも働くようにした。やがてセインツでの成功が認められ、メジャーリーグに新規参入するタンパベイ・デビルレイズ(現レイズ)に誘われ、マイクは復帰するのだが…という話でした。

いやー、めちゃくちゃ面白かったです!ドキュメンタリー作品でありながら、エンタメ的な作りで楽しくみられます。それはマイク・ベックさんの生い立ちが起伏が激しいので映画向きだったのもありますし、語り手であるマイクさんが凄く陽気で話し上手なのも見ていて楽しくなってしまうのもあります。さらにこのマイクさん、芸達者なのを生かして再現VTRのパートで父親のビル・ベックさんを演じているのには驚きました。

また一見野球がテーマの映画のように見えますが、どちらかというと球団ビジネスに関わるファミリーヒストリーという感じなので野球に詳しくなくても大丈夫な作りになっています。アメリカ・アジア以外の野球に詳しくないNetfilix視聴者にも解るのでは。映画での事件になる「ディスコ・デモリッション・ナイト」も音楽面での事件ですし。

「ディスコ・デモリッション・ナイト」については近代音楽史まで見ている音楽ファンにはお馴染みの話なのですが、この事件の前後関係についてはまったく知りませんでしたし、知っている人も少ないと思うのでこの映画の資料としての価値も高いと思います。この事件は表現の弾圧だったり、焚書というナチズム的な行為がアメリカで起きてしまったので野球という範囲を超えた大きな問題だったわりには、その後の総括がベックファミリーの退任で終わらせてしまったふしがあるので今作にも関わっているメジャリーグとしてもきちんと後世に残すためにも総括面もやっておきたかった思惑もあったかもしれません。

映画を見ていくと「セイント・セカンドチャンス」というタイトルになった理由がよくわかると思います。色んな意味で二度目の再起となるチャンスが素敵な話でした。

了

0 notes

Text

Netflixドキュメンタリー「バッド・ヴィーガン:サルマ・メルンガイリスの栄光と転落」ヴィーガンのアイドルが謎の男に騙され犯罪者へと転落する心理

ドキュメンタリーの概要

Netflixで配信されている「バッド・ヴィーガン:サルマ・メルンガイリスの栄光と転落」は、全4話構成、1話あたり約47分のドキュメンタリー番組です。

この番組は、かつてヴィーガンレストランの成功したオーナーだったサルマ・メルンガイリスの栄光と転落を追います。

誘惑に落ちた女性オーナー

サルマ・メルンガイリスは、ヴィーガンや健康志向の人々に人気があったレストランオーナーでした。

しかし、彼女が謎の男、アンソニー・ストランジスと結婚したことが引き金となり、人生が一変。

詐欺、逃亡、破産など、多くの罪に手を染めてしまいます。

ヴィーガン文化と健康文化の影響

この番組は単なる人間ドラマに留まらず、サルマが影響を受けたり与えたりしたヴィーガンや健康文化についても深く探っています。

特にヴィーガン経験者からは、彼女の心理や行動に共感する声も多いとされています。

真実に迫るイ…

View On WordPress

0 notes

Text

映画『異端の鳥』

Amazon Primeでバーツラフ・マルホウル監督のチェコ・ウクライナ合作映画『異端の鳥』(原題 The Painted Bird、2019)を見ました。

前々から気になっていて、Amazon Primeでは「マイリスト」に入れていたのですが、169分という長さもあり、見るにはかなり根性がいると思ったのでのびのびになっていた映画です。

物語はーー

10歳くらいのいたいけな少年が行く先々で酷い目に遭うというものです。

「え? それだけ?」と言われそうですが、ホントにそうなのだから仕方ありません。

時代は第二次大戦中ーーネットでは「少年はユダヤ人であるため迫害される」とありますが、私がバカなだけなのか、あるいは予備知識なしに見たからか、それが明確にわかるのは映画のラストです。

それまでは少年は何の理由もなく迫害されているだけで、確かに途中「ユダヤ人だ」と言われてナチスのところに連れて行かれる場面や露天商に「このユダヤ人め、商品を盗む気か」と殴られる場面もありますが、少年が本当にユダヤ人かどうかは必ずしも定かではありません。

映画は白い子犬を抱いた少年が森の中を必死に走っているところから始まります。少年は他の少年たちに捕まりボコボコにされ、子犬は灯油のようなものをかけられ焼き殺されます。

いきなりショッキングなシーンですね。「犬と子どもは死なせない」という往年のハリウッド映画とは一線を画した映画であることがここではっきりします。

少年は田舎の村で祖母らしき人物と暮らしています。ある日、少年は祖母が椅子に座ったまま死んでいるのを見つけて、思わず手に持っていたランプを床に落とします。あっという間に火の手が上がり、祖母の家は全焼してしまいます。

少年は村人たちからリンチを受けますが、呪術師の老婆が少年を買い家に連れて行きます。少年は老婆の助手として働きます。

あるとき少年は流行病にかかります。老婆は少年を首まで土に埋めます。カラスの群れが少年を襲おうとします。

この場面は映画のポスターにも使われていますが、老婆は決して少年を虐待しているわけではありません。熱病を治すための呪術的処置なのだと思います(フグの毒に当たった患者を土に埋めるというのと同じですね)。

流行病から回復した少年は、ある日川に落ち流されてしまいます。たどり着いたのは川辺の水車小屋。そこには老人(ウド・キア)とその妻と若い使用人が住んでいます。

少年は水車小屋に住まわせてもらうことになりますが、老人は妻が若い使用人と関係を持っているのではないかと疑っています。ある日、老人はついに使用人に襲いかかり目玉をくり抜いてしまいます。

こんなところにはいられないと思ったのでしょう、少年は翌朝早くに水車小屋を出て行きます。途中、目をくり抜かれた若い使用人が木の根元にいるのを見て、少年は彼に目玉を渡します。

えーっと、次に少年が行くのは鳥匠というのかな、鳥を捕まえて売っている老人のところです。老人はある日、捕まえた鳥にペンキを塗って放ちます。鳥は仲間たちのところへ飛んでいきますが、仲間たちはその鳥をよそ者=敵とみなし、一斉に襲いかかって殺してしまいます。

原題のThe Painted Bird(ペンキを塗られた鳥)というのはここからきています。そしてそれは同時にどこへ行ってもよそ者=敵とみなされる少年のことでもあります。

また別の日、老人は野原で出会った全裸の女性とその場で関係を持ちます(この映画にはほとんど説明というものがないので、老人と女性はこのとき初めて出会ったのか、それとも二人は継続的に関係を持っているのかはわかりません。私自身は継続的に関係を持っているのだと思いました)。

この女性はおそらく売春婦なのでしょう、近くの村の少年たちを性的に誘惑しています。それに腹を立てた村の女たちは彼女を押し倒し、ガラス瓶を彼女の膣に入れて足で蹴ります。

老人は止めようとしますが、老人もまた村の女たちに殴られ、助けることができません。老人は女性を家に連れて帰り看病しますが、女性は死んでしまいます(ということなのだと思います。何しろ説明らしい説明がないのではっきりしません)。

少年が小屋に帰ると老人は首を吊って苦しそうに足をバタバタさせています。少年は最初は助けようとしますが、それが無理だとわかると逆に老人に抱きついて死なせます。楽に死なせてやろうということですね。

いかん、この調子で書き続けると非常に長くなりそうです。端折って書くと……その後、少年はある村でユダヤ人だと言われナチスの分隊に連れて行かれます。ナチスの将校は老兵に少年を射殺するよう命じますが、老兵は射殺するふりをして少年を逃がしてくれます。

えーっと、それからユダヤ人を収容所に運ぶ列車から数名の囚人が逃亡する場面があって、彼らはほぼ全員ナチスに射殺されて、少年が死んだユダヤ人から食糧や靴を奪っていると、またナチスに捕まって街に連れて行かれて、でも将校の前に跪き靴を磨くことで解放されて、親切な神父に助けられるけれど、神父は肺病か何かにかかっているため信者の中年男に預けられて、中年男は信心深い顔はしているけれど、その実激しい折檻をするだけでなく、少年を性的な意味でも虐待して、耐えきれなくなった少年はネズミがうじゃうじゃいるトーチカの中に中年男を突き落として、教会へ行くと親切な神父は肺病で死んていて、その葬儀の場で転んで聖書を破いてしまったためにまた村人からリンチに会って、それから今度は老人と若い女が一緒に住んでいる家で暮らすことになって、老人はすぐに死んでしまって、若い女は少年を性的に誘惑しようとするけれど、少年はまだ幼いためそういうことはできなくて、若い女がヤギと獣姦しているのを見せつけてくるのに腹を立てた少年が、ヤギを殺してその首を女のいる部屋に窓から投げ込んで、女の家を出た少年は森の中の小道を歩いている老人を襲って金品を強奪して、ソ連の兵隊に拾われて、別れ際兵隊からピストルをもらって、その後孤児院に入れられて、町の露天商に「このユダヤ人め、商品を盗む気か」と言われ殴られて、翌日復讐のためピストルを持ち出しその商人を撃ち殺して、そうこうしている間に孤児院に父親が迎えに来て、少年は自分を捨てた父親を恨んでいる様子だけれど、故郷の街に帰るバスの中で父親の手首に番号が入れ墨で入っているのに気づいて、曇ったバスの窓にJOSKAと自分の名前を書くところで映画は終わります(おお、後半一気に言えたぞ。自分を褒めてやりたい。なお、少年の名前がわかるのはこのときが初めてです。それ以前は名無しのままです)。

確かにこの映画は殺人やリンチ、性的虐待、獣姦などショッキングなことの連続です。でも、内容的には「ユダヤ人はこんなに酷い目に遭ってきたのです」というだけじゃないのかな。

「だけ」というとユダヤ人に失礼なのかもしれませんし、「お前は世界が/歴史が/人種差別というものがわかっていない」と言われそうですが、戦争の悲惨さや差別の恐ろしさをこれでもかこれでもかとばかりに見せつけてくる映画やドラマには正直私は辟易しています。子どもの頃からそういうものを散々見せられてきたからです。

ホロコーストを描くなら、例えば『ライフ・イズ・ビューティフル』のような新しい視点から描いて欲しい(『ライフ・イズ・ビューティフル』はホロコーストをコメディーで描くという画期的な映画です)、教育や啓蒙のための映画なら仕方ないけれど、芸術としての映画を考えるならそうするべきだろう、歴史的現実を伝えるのはドキュメンタリーに任せておけばいいというのが私の偽らざる思いです。

この映画は東欧を舞台にしているからでしょうか、あるいは最初のシークエンスで少年が祖母らしき人物と田舎の村で暮らしているからでしょうか、私はアゴタ・クリストフの『悪童日記』を連想しました。

『悪童日記』も戦争の悲惨さを描いていますし、作者はユダヤ人ではありませんが、ユダヤ人に関する記述も出てきます。『悪童日記』も盗みや殺人、強姦、売春、SM、同性愛など10歳の双子の少年を主人公にしているとは思えないほどショッキングな要素に満ち満ちています。

私は『悪童日記』の方が好きだな。

追記:

私がホロコーストについて無知である、無関心であるとは思わないでください。

私の敬愛する恩師ジャクリーヌ・レヴィ=ヴァランシ教授はユダヤ人でした。彼女の死後知ったことですが、第二次大戦中ジャクリーヌさんの家族はゲシュタポに捕まりましたが、まだ子どもだったジャクリーヌさんだけは逃げることができました。

それからジャクリーヌさんは親戚や知人に頼って暮らしてきました。もちろん学校に行くこともできません。アンネ・フランクと同じような生活をしていたわけです。

ジャクリーヌさんが学校に行けるようになったのは戦争が終わってからのことです。それからジャクリーヌさんは大学へ行き、大学院へ行って、カミュ研究の第一人者となり、国際カミュ研究会の初代の会長になったのです。

私はジャクリーヌさんの死後、パリのノートルダム寺院の裏にあるユダヤ人強制連行の慰霊のモニュメントへ行きました。帰り際、出入り口の上に Pardonne. Mais n'oublie pas(許しなさい。でも忘れないでください)と書いてあるのを見て、私は泣き崩れました。

私はホロコーストを小説や映画や芝居で描くなと言っているわけではありません。ただ、こんな酷いことがあったと言い立てるだけでは現実は変わらないし、それは芸術作品のすることではないと思っているだけです。

戦争の悲惨さについても同じです。私が知る最高の戦争文学はカート・ヴォネガットの『スローターハウス5』です。ヴォネガットはドイツのドレースデンの捕虜収容所で連合軍のドレースデン爆撃を経験した作家ですが、戦争の悲惨さを言い立���るだけでは意味がないし、そんなことで戦争はなくならないという確信の上に立ち、ナンセンス・ユーモアSFとしてこの作品を書いているからです。

追記2:

『悪童日記』は映画化されていますが、あの映画はどうかなあ……『悪童日記』は語られる出来事と淡々とした語り口のコントラストが見事なのですが、映画ではそれが全く活かせていなかったように思えます(まあ映画という形式ではそれははなから無理なことですから仕方がないのですが)。

1 note

·

View note

Text

ジャニー喜多川の性的児童虐待について 3

他者の訃報であれば、「光と影」、「成功の裏で・・・」などと、故人の両面の部分、功罪が報じられたりもするが、普段「権力に立ち向かい真実を伝えるのがメディアでありジャーナリズムである」などと言ってるマスコミは、ジャニーの性的児童虐待問題については一切触れることはなかった。

一方、イギリスの放送局「BBC」、イギリスの通信社「ロイター通信」、アメリカの音楽メディア「ビルボード」、アメリカの芸能系ネットメディア「ハリウッド・リポーター」、英字のオンラインジャーナル「Japan Focus」、日本拠点とする英字ネットメディア「JAPAN TODAY」など、海外メディアでは是々非々で性的児童虐待問題にもしっかりと言及。 Japan Focusでは「絶対強者。タレント業界の大物である故ジャニー喜多川氏。日本で彼を最高の成功者へと押し上げたのは、彼の子どもたちに対する絶え間ない性的虐待を見て見ぬふりしてきた芸能界だった」と、2019年7月15日にジャーナリストのデビッド・マクニールが言及 [1]。 そしてBBCのニュース記事では、日本の主要メディアで闇の部分が一切報道されない不自然で異常な状況について、

「ジャニーズ事務所は業界であまりに圧倒的な存在だったため、ジャニー喜多川氏を批判することはほとんど不可能だった 強大なジャニーズ事務所を脅かそうと挑む人は、日本の主要メディアには皆無だった」 と論じた。[2] 。

酷いことに、日本の主要メディアはこのBBCによる記事を報じる時でさえも、ジャニーに対する賛辞の部分だけを抜粋。 日本のメディアの弱腰で不公平な姿勢や、性的児童虐待問題について述べている部分は、全てカットされた。 こうした、たった一社の企業に飼い慣らされ、腐敗しきった日本の業界の中で、ジャニーズの暗部に斬り込んでまともな記事を書いたり意見を述べたのは、ジャーナリストの元木昌彦と本多圭、LITERAの編集部、そして村西とおるだけであった。

ジャニー喜多川という人間は、趣味と実益を兼ねた上で、巨万の富と名声ばかりか、自分好みの美少年たちを無限に選びたい放題の酒池肉林の中、数千人に及ぶ少年たちと関係を持つという性的な幸福も含めて、およそ人類史上、ほかに例のないほどの享楽の生涯を送った。 しかしその実、決して人として優れた人物という訳ではなく、「少年愛」という趣味・性癖、生まれ落ちた時代、育ってきた環境がたまたま上手く重なってバズっただけである。

己の性欲の赴くまま、「芸能界デビュー」というこれ以上ない甘いエサを用いて少年たちを誘惑。 実際にアイドルタレントとして成功させれば莫大な利益が自分にも舞い込み、タレント本人やそのファンたちからも感謝されるという完璧なWinWinシステムが結果的に構築された。 そして獲得した権力と財力を使いながら、好き放題やりたい放題の独裁政治で、個人的な趣味をこれでもかと謳歌しながら生きていただけの、究極の道楽者に過ぎない。

ジャニーの成功の影には、切っても切り離せない膨大な数の、悔し涙を呑んだ少年、体と人生をもてあそばれた少年、将棋の駒のように安易に使い捨てられた少年が居り、ジャニーはそうした少年たちの屍の上に成り立っていた。

「ジャニー喜多川礼賛の中で元ジュニアの「性的虐待」告白・・・誘いに抵抗したらステージの隅っこ」

「ジャニーズの暗部に触れないメディアの罪 少年たちへの“性的虐待”という事実 ジャニー喜多川はそんなにすごい人だったのか?」

「ジャニー喜多川氏に人生を弄ばれたジャニーズ創成期メンバー メディアは美化報道を自重すべし!」

「ジャニー喜多川社長の美談を垂れ流し、性的虐待問題を一切報じないマスコミ! 元ジュニアが法廷で証言、最高裁でも確定してるのに」

村西とおる談

「病院に駆けつけるジャニーズのタレントによってもはや神格化されつつあるが、その本性は忌まわしき未成年ア〇ル暴行魔。 毒牙にかかった少年がどれほどいたことか。 その素顔は希代の変態少年姦」 [1]

「批評は文化なのだがメディアはバター犬のごとく尾っぽを振って美談一色。 灰になるまで忌まわしい少年ア〇ル姦であったけれど日本の故人を称える美学にならい、黙して語らず。 とまれあの世での北公次さまとの再会を祝したい」 [2]

その他、弁護士・穂積剛による記事 「裁判所が認定したジャニー喜多川による少年への「淫行行為」」 (2020年2月)

嵐の活動休止に際して松本潤がアメリカの雑誌『Variety』のニュースサイト(2020年11月2日付)でインタビューに応じた際、記事内ではインタビュー内容と併せて、ジャニーが性的児童虐待に関する報道をされていることや、事務所の持つ強大な力によってそのことが日本国内のメディアでは報じられていないことも指摘した。

海外向けに日本のエンタメ情報を提供するWebニュースサイト「ARAMA JAPAN (あらま!ジャパン)」が、元「7 MEN 侍」のメンバー・前田航気のインタビューを掲載 (2021年1月2日付)。 ジャニー喜多川の性的児童虐待問題について、「ジャニーズのタレントや社内の他の誰かから、アイドルの虐待について聞いたり見たりしたことがありますか?」と問われた前田は、ジャニー喜多川とジャニーズJr.の何人かが性的な関係を持っていたことを告白。 自ら望んでジャニーと肉体関係を持つJr.も居たことを明かした。 そうした状況の背景には、ジャニーがタレントのデビューに関して強い決定権を持っていた権力構造があると証言した。 (しかし記事掲載後、何らかの横やりが入ったのか、ジャニーに関する部分のみ削除された) [1]

前田がジャニーズ事務所に所属していた期間は、2011年から2018年秋まで。 つまり、ジャニーは週刊文春との裁判で2004年に敗訴してもなお、晩年までずっとJr.への性的虐待を続けていたことになる。

2022年11月13日には元ジャニーズJr.の岡本カウアン(2012年2月入所)も、自身のYouTubeチャンネルで“ガーシー”こと東谷義和と「GaaSyy × KAUAN OKAMOTO 緊急生配信」を行い、Jr.たちに対するジャニーの性加害を暴露した。 [1]

2023年3月7日、イギリスの公共放送局「BBC」の知的・教養チャンネル「BBC Two」が、ジャニーの性的児童虐待について特集した50分間のドキュメンタリー番組『Predator:The Secret Scandal of J-Pop (J-POPの捕食者 秘められたスキャンダル)』をゴールデンタイムに放送 (BBCワールドニュースでも3月18日~20日に計4回放送)。

0 notes

Text

23/2 fav Movies

別れる決心(劇場)

二十歳の息子(劇場)

マイ スキニー シスター(U-NEXT見放題)

1.パク・チャヌク『別れる決心』

そうだ、”決定的にならないその時(その期間)”が一番甘美なんだった。ということをぐるぐると『別れる決心』について考えている間に思い出した。

『別れる決心』の簡単なあらすじとしては、ある殺人事件を追う優秀な刑事ヘジュンと、死んだ男の妻で事件の被疑者である中国人女性ソレが、刑事-被疑者として対峙しながらも惹かれあっていくというストーリー。

ロマンスものであり、サスペンスでもある。ロマンスにおいての「決定的でない期間(俗でいう片思いというか)」は、恋をした相手が本当に自分が思い描いたような人なのか、はたまた自分に好意があるのかを推察し、すり合わせる期間だし、サスペンスにおける「決定的でない期間」は被疑者が本当に犯罪を行なったのかをすり合わせる期間と言える。

「決定的でない期間(何かと何かの中間のような狭間のような)」に着目するとロマンスもサスペンスも実は同じ構造を持っていて、『別れる決心』ではロマンスもサスペンスも絡み合いながら”疑いの時間”が進んでゆくから翻弄されてクラクラしてしまった。

例えば、ヘジュンがソレの独り言を背後からスマートウォッチに録音するシーン。ソレは中国語を話すから、それを翻訳アプリに入れて聞き直す。あくまでも捜査であるとポーズを取って本当はソレの言葉を聞きたいだけ。このシーンにサスペンスとロマンスが溶け合っていて頭抱えた。(ただ確かヘジュンが隠し撮りする様子をスパイダーマンみたいな画角で撮っていたので、ええどんだけ!と突っ込みはした)

疑惑が晴れないうちが、決定的にならないその間が私たちの関係の”味わいどき”で、全てが明らかになったら腐って枯れてしまうような

『別れる決心』がより一層甘いのは、ヘジュンもソレを眼差し、ソレもヘジュンを眼差すから。このロマンスにおいては二人ともが主体で、どちらかが「恋される」わけじゃない。刑事-被疑者でありながら共犯者であるのはあまりにも恍惚がすぎる。

あと、お互いが眼差しあい同じように深みにハマっていくように見えて、実は…(以下ネタバレになりそうです…!ネタバレNGな人はどうかササっと飛ばして…)

第一部の幕引きからソレの愛の方が段々と増しているというのは注目すべきと感じていて。ヘジュンはエリート刑事であるのに対して、ソレは韓国へ不法入国した韓国語もままならない中国人。

(刑事でありながら身だしなみを保ち、ソレに対して決して声を荒げたりしないヘジュンをソレは「品のある人」と表現する。対してソレの近くにいる他の男といえば、弱者であるソレの弱みにつけ込む男ばかり。親子ほど年の離れたソレと自分の立場を利用して結婚し、暴力を振るい自分の名前のタトゥーを掘らせた1番目の夫、家に押しかけて殴る男、他者を恫喝して金をぶん取り、ソレまで揺すった2番目の夫…)

社会的弱者であり寄るべないソレは、ヘジュンと一度離れてからも彼の幻影にすがるしかなく再び会いに行ったのもソレであるのに対して、特に痛手を負うことなく犯罪を犯したことが決定的になったソレから離れられて、妻のいる家で暮らすことができるヘジュン、そしてその不均衡さ。ソレの視点に立ってみるととてもとても苦しいポイントだった。

そんなただのロマンスに昇華してはいけないような問題も孕んでいて、同じような作品を見てみたくなった。日本映画でもいいし、韓国映画イ・オニ監督『女は冷たい嘘をつく』とかは中国からの移民の女性が登場するようなので、チェックしてみたい!

パク・チャヌクの作品は『お嬢さん』くらいしかみたことないのですが(『オールド・ボーイ』確か激しそうすぎて観るのやめたのよね)、テーマが違えど耽美であるには変わりなくて、画としてもとても個人的には満足でした。

2.島田隆一『二十歳の息子』

ゲイである網谷勇気さんと、児童養護施設で育ち、彼と養子縁組をして家族になった渉さんの家族を描いたドキュメンタリー。

Filmarksを見るとその点を嫌悪している人もいたようなのだけれど、私は勇気さんの潔癖さを孕んだ正義感がすごく刺さった。

NPOのイベントで「罪」についてみんなで考えようという催しの立て付けをメンバーで話し合っている時に勇気さんが放った「みんなは人様の罪について外野から話しているだけ。ここにいるうん%はゲイだけど、他の国だったら罰せられるわけ。そうやって罪を自分ごととして考えたときにどう感じるんよ」(意訳)という言葉。それを安パイなところに落とし所を作ろうとしている人たちに言える凛とした強さ。

作品を見たところ勇気さんは表情が豊かな人ではなさそうだから掴みどころがなくて、もし私が対面したら少し縮こまってしまうかもな…と妄想したりしたのだけれど、渉さんを養子に迎える迷いについて、知り合いの施設の所長さんが殺されてしまったニュースを耳にした時のショックなどを観た時、私の心は勝手に勇気さんに対して開かれていったと思う。

あと渉くんと勇気さんのお父さんがベランダでタバコを吸いながら会話するシーン。お父さんのあの涙はやはりどうしようもなく稀有だと感じてしまったし、人生でそう何度もあることがない、心の独白と通わせ合いだと思った。ただ、同時に渉くんはこの瞬間を一週間も経てば簡単に忘れてしまうだろうなとも思った。大事だったはずの時が何の感触も残らず流れていってしまうのは、人生の常だと思うから。

なら国際映画祭2018 サイトより引用

3.サナ・レンケン『マイスキニーシスター』

2015年のスウェーデン/ドイツの映画。主人公ステラは、美しくフィギュアスケート選手である美しい姉カーチャが摂食障害を患っていることに気づいてしまう。カーチャには家族や周りにはバラさないように脅されるが…といった感じのストーリー。

この映画を観たのは、ある生理前の日に平日にもかかわらず寝るか食べるかしかできない日があって自己嫌悪のようなものに陥り、もちろん翌日以降は腹回りもうんと膨らみ、ダウナーになってしまったタイミングがあったから。一度自分の過去の食生活も含めて最近考えたことをまとまったTumblrを書いてみてもいいなと思っていて、『マイスキニーシスター』で描かれた「痩せていないといけない強迫観念」についてはそちらで触れたいかなと思う。

この作品はルッキズム的な観点に加えて、もう一つ注目すべき側面を孕んでいると思っていて。それが「姉妹の共犯関係」。

(以下ほぼネタバレやわ)

ふくよかで、姉のカーチャと比べると冴えない印象にも見えるステラは、カーチャのコーチであるヤコブに恋愛感情を抱いている。カーチャについて話があるとヤコブを誘いだして勿体ぶった話をしたり、こっそり「いやらしい詩」を書き綴っていたりと、欲の表出が少し気持ち悪い方向に走ってしまっている。(姉カーチャにはそのことで脅されて拒食症のことを口止めされるのだけれど)

決定的だったのがカーチャが失踪したときに、ステラがヤコブの家にカーチャが来ていないか探しに来た時のこと。カーチャがいなくなったと聞いたヤコブはステラを家にあげるけれど、ステラは隙をついてヤコブにキスをする。監督は、ステラを決して姉思いで純粋な"清廉な少女"として描きたいわけではないんだとひしひしと感じた。

カーチャもスケートに励むただのいいお姉ちゃんではなくて。ステラの体型やポテチを食べていることを卑下する発言をするし、気に食わないことがあればヒステリックにステラを怒鳴りつける。

ステラもカーチャも決して純粋な少女ではない。(少なくともこの作品においては)女の子は無垢に、真っ当になんか育たない。親の、社会の視線をうまく誤魔化しながら、いい子供を演じているのだ。それが終盤、ステラとカーチャが病院で二人になった時にカーチャが発する「あの人たち(両親や大人たち)何もわかってない」という言葉に凝縮されている気がした。ステラとカーチャは時には突き放し合い、時には連帯する秘密の共犯関係なんだなと。それがとても魅力的だった。

2月は他にもイスラーム映画祭でナディーン・ラバキーの『キャラメル』と『私たちはどこに行くの?』を観られたのも良かった。レバノンではムスリムとキリスト教徒が共に暮らしているようで、ヒジャブをつけた女性とガンガンに露出している女性が共存している画面がおもしろかった。ユーロスペース結構な盛況具合でしたよ!

この前公園に行ったら梅が咲いておりました。もう毛布をしまわなきゃと思っているところです。

❤︎me→https://lit.link/asaiii

0 notes

Text

“戦場カメラマン”渡部陽一、デーブ・スペクター、須賀川監督による公開直前イベントを開催

世界の紛争地を飛び回ってきた日本人記者の視点から“戦場の今”を映し出すドキュメンタリー映画『戦場記者』の試写会が12月14日(水)、都内で開催された。上映後には、戦場カメラマンの渡部陽一、放送プロデューサーのデーブ・スペクターを迎えてのトークイベントが行われた。ロンドンにいる須賀川拓監督とも中継をつないでの熱いトークが展開し、会場は盛り上がりを見せた。

TBSテレビ特派員にして、YouTubeでも戦地での取材の模様をアップし、大きな話題を呼んでいる須賀川。ロンドンからオンラインでトークイベント出席となったが今回、こうして自身がカメラに収めた映像が映画として全国公開されることについて「正直、まだフワフワしています。僕ら取材者は、取材している人(取材対象者)が主役なので、私自身が主役のような形でフィーチャーされることに、いまだに違和感があります。結果として、自分が軸となることで、紛争地を紹介できるので良かったかなと思いますが、まだ実感がわかずにいます」と喜びと戸惑いを口にする。

渡部は、映画を観ての感想として「須賀川さんが必ず、紛争地の現場にいること、それが国際報道の一番の真骨頂だと思います。紛争地域や情勢が不安定な場所において、直接の戦闘にかち合ったり、前線にたどり着くってことが、取材の中で最も大きなウェイトがかかってくる大切な力であり、取材そのものの柱となります。必ず現場にいてカメラを回している――それまでの段取りや現地の人々とのつながり、特に取材チームを支える現地のコーディネーションの方々、通訳など、須賀川さんを支えるチームのみなさんの力が、映像の中に激しく表れているのを感じました」とまず何より、紛争地の最前線にたどり着き、そこでカメラを回せることのすごさ、チームの力の大きさについて言及する。

須賀川は渡部の言葉を受け「ありがたいです。チームの力というのは、本当にその通りで、僕一人では何もできません。言語も軍の動きもわからないし、安全管理上も一人では足りない。チームあってこその現場取材なので、そこを感じていただけて嬉しいです」とうなずく。

デーブは「(須賀川監督はロンドンではなく)実は赤坂にいるんじゃ?」「TBSのセブンイレブンで見かけた」「ロンドンにいるなら、ウエンツ瑛士に会ったことがあるか聞きたい」などとボケを散りばめて笑いを誘いつつも、映画そのものについては「テレビで放送されるのは3~5分だけど、今回の映画では、本来テレビでは見られない取材の前後が見られる。大手メディアだからできることがある。支局を置き、運営費を掛けて、現地採用の優れた人を集め、コーディネーターやフィクサーなど命がけの人も必要でそれは簡単ではない。テレビ局だからできるということが忘れられている。メディアはある程度、規模がないとできないということがわかりやすく描かれていて、今、見る価値、知る価値があると思う。紛争地の現地の方がiPhoneで撮って上げたり、ワンマン取材の方もいるけど、チェックやアレンジは簡単ではない。いまも、ある程度のレベルの取材力が必要で、それを実感しました」とテレビ局の記者である須賀川だからこそなしえた作品であり、大手メディアの存在意義を示している作品であると強調する。

須賀川はデーブの言葉に深くうなずき「会社のコネクションやネットワーク、資金もそう。逆に、(資金力のある)テレビ局や大手メディアはこれまでもっと現場に行くべきだったし、これからは行くべき。安全はお金で買える部分もある。余裕を持ってお金が出せるのが大手メディアであり、あるリソースは使っていかないと、伝えられることも伝えられなくなる。個人でも発信はできるけど、何が本当でどれがフェイクかわからない。アフガニスタンでも時期が違う映像が流れたり、イエメンのことがシリアでのこととして流れていたりする。見ている視聴者はよほどの知見がないと真偽を判断できない。(大手メディアに属する)僕たちの役割はまだちゃんと残されてる。だからこそ、謙虚に続けていかないと」と真摯に語った。

一方、デーブは、記者がメディアと契約して現場に赴くアメリカと異なり、日本の記者は会社に属する“サラリーマン”であることも多く「コンプライアンスもあって、どうしても、危なくなると引き上げてしまうイメージがある。雇う側の気持ちもあるし、(現場の)残してほしいというジレンマもあると思う」と指摘。

これに須賀川は「会社の判断はわからないけど、今回の映画の一連の紛争地取材が良い例になればと思います。語弊を恐れずに言えば、ある程度、安全はお金で買うことできるんです。防弾車両を用意したり、長距離移動の際に車列を組んだりすればいい。そうするとドライバーも複数必要だし、防弾車両も1日で数千ドルかかるけど、でもそのお金を使うことによって、ちゃんと現場で起きてる実態を伝えることできるとわかれば、今後もっと『現場に行こう!』という風潮になると思う」と応じる。

この“危機管理”の重要性については、取材経験の長い渡部も「紛争地の前線で、いかに自分で危機管理を足下に引き寄せるか? 現地で生まれ育ったガイドさん、通訳やドライバー、数字や理論だけでなく、その国で生まれ育った方だからこそ感じ取れる危険や情勢の変化、そうした現地の人とのチームが組み立てられることができれば、安全な選択肢を引き寄せることができます。絶大な信頼関係のある、地域を知り尽くした方とのつながりを持っておくことも大切な危機管理の入口です」と強調する。

またデーブは、取材をし、視聴者にニュースを届けることはできても、その場で直接、現地の人々に助けの手を差し伸べることができない取材者の葛藤についても言及。「須賀川さんは『視聴者以外にNGOやNPO、政府関係者も見るから』と言ってました。具体的にご自分のレポートがどういう影響をもたらすことを期待していますか?」と須賀川監督に質問。

須賀川は「視聴者に届けるのは大前提だけど、そこで終わっては絶対にダメだと思っています。支援につながったり、(ニュースを通じて)議論が巻き起こって、結果的にそれがそこに住んでいる人にとって良い方向につながればいいというのが僕の明確な最終ゴール。将来的に紛争がひとつでも少なくなり、難民になる人がひとりでも減ればいいなと思っています。視聴者の“先”を常に見ています」と自身の思いを口にした。

さらにデーブは、須賀川の取材姿勢として「感心したこと」として、タリバンやガザ地区の責任者など、様々な立場の人々にも取材を申し込んでいる点について言及。「須賀川さんの気持ちや感情はもちろん入るんだけど、いろいろな関係者の意見を冷静に聞いているところはさすが!」と称賛を送る。

須賀川はこの点について「言葉の選び方はすごく意識しています。アメリカのニュースではウクライナの戦争の話でも、“敵味方”という言い方をするけど、それはダメ。日本だからこそ報じられる立場があると思うので。“公平公正”なんて詭弁であって、本当はないと思っているけれど、そうであるなら、できるだけ多角的に報じたい」と自らのスタンスを明かす。

そして「ガザ地区の話であれば、ハマスとイスラエル軍、どちらの話も聞いたけど、どちらもあまり答えてはくれないので、そういうときは汚いやり方だけど、イスラエル軍には『ハマスはもう答えてくれているよ。このままだとハマスの意見しか流れなくなるけど良いんですか?』と言うし、逆も然り。そこはシビアに攻めていかないと、アポは取れないです」と取材現場の厳しさの一端をうかがわせた。

また、トークの中ではウクライナ戦争の現状についても話題に。渡部はウクライナで起きている戦争について「いままでの戦争とは違った、完全な侵略戦争。100年前の第1次世界大戦、第2次世界大戦の侵略戦争の残虐さがウクライナ全域で現実に確認されています。戦争犯罪、大量虐殺(ジェノサイド)が、今私たちが生きている2022年12月に起きているという現実――いままでの戦争と違う残虐性が際立っていると感じる」と指摘。

その言葉を受け須賀川は「一方で難しく感じる部分もあって、日本にもクルドやシリアの難民がたくさん来ていますが、彼らに対する眼差しと、ウクライナからの難民への眼差しが全然違います。それはイギリスでもそうで、ウクライナ難民への優遇措置はよいことだと思います。現在進行形で難民になっている人を助けることは悪いことじゃない。だからこそ、これをきっかけに、シリア、イエメン、イラクなど、いろんなところからの難民への見方も変わってくるといいなと思ってます」と訴えた。

須賀川は改めて「いまの若い世代は、なかなかテレビを見ることがないと言われますが、この映画やYouTubeなど、いろいろな媒体を通じて見て、興味持ってもらえたら。そういう人が増えて、なんらかの支援につながったり、議論につながったらいいし、感じ方はそれぞれですが、日本の若者、視聴者をかき回したいという思いがあります」と本作をアピールし、トークは幕を閉じた。

0 notes

Text

📛 1599 「Wild Nights. Hot & Crazy Days (狂乱の夜)」。

本日の "2時のロードショー" は 道路を封鎖して レースを楽しむ若者らの面子に ポール・ウォーカー似の男が誘いを受けるところから始まります、シリーズ第2弾 「ワイルド・スピードX2」 が上映されています。ジョン・シングルトン監督作品。物語はさておき、この物語に ニクニクドミニクは登場しません。

えっと、ここのところ観直した映画も さらっと書き留めておきます。

「メリエスの素晴らしき映画魔術 と 月世界旅行 (2011年のフランス映画)」。

セルジュ・ブロンベルグとエリック・ランジュ監督作品。1902年 ジョージ・メリエス作の 「月世界旅行」 には 白黒とカラー(彩色)版があり 世界中に広まった。1993年 紛失していたカラー版をスペインで発見、それは劣化が激しく復元は困難を極めたが、現代の観客にこの名作を再発見してもらうべく、最新技術を駆使した緻密な作業で遂に甦った といった紹介から始まります、メリエスのとっても有名な作品 「月世界旅行 (眩いカラー版)」 が先に流れ、続いて 彼の映画ジンセーをテキトーにまとめたドキュメンタリー作品が流るるという ちょっぴりお得な 2本立て映画でした。途中、ミシェル・ゴンドリーや ジャン=ピエール・ジュネらがチラッと出演して メリエスについて熱く語っています。

「ネバーエンディング・ストーリー (1984年の���独映画)」。

ヴォルフガング・ペーターゼン監督作品。さまざまな雲がもくもくしているところから始まります、とある孤独な少年のはてしないいじめからの脱却までの日々を描いた ファンタジー映画です。少年バスチアンは 7時半頃にハッと夢から目覚め、登校時にワルなズッコケ3人組から カツアゲに遭いさうになり街の中を逃げ惑うのですけれど、ダストボックスの中に隠れ、様子を見て出た先に忍び込んだ建物、そこは本が山積みの書店だったのですけれど、そこで出会った本を 「必ずお返しします」 とメモ書きをして そっと持って帰ってしまったことから とんでもなくふしぎな出来事に巻き込まれます。そんなこんなで 当時映画館で観たっきりでしたので懐かしさを覚えた反面、やはり心に残るのは リマールのうただったりするところがツラミです。

「ワイルド・スピード (2001年のアメリカ映画)」。

ロブ・コーエン監督作品。アリゾ��� 。大量のブツを載せた大きなコンテナがトレーラーに載せられ走り��した途端、3台の黒い車に付け狙われ囲まれた翌る日、緑色の車を爆走させる男ブライアンがツナサンド (パンの耳なし) を注文したところでドミニクに出会ったところから始まります、ニトロ燃料でぶっ飛ばす若者らの姿を描いたシリーズ第一弾です。 久しぶりに観た ("2時のロードショー" で上映) のですけれど、出演者が皆とてもヤングで初々しかったです。劇中、シャアの声に似た日本語吹き替えさんがいました。

「ナルニア国物語 第1章 ライオンと魔女 (2005年のアメリカ映画)」。

アンドリュー・アダムソン監督作品。雲の切れ間から無数の爆撃機が爆弾を投下、とある家族が防空壕に逃げ込む(パパのフォトを取りに戻る)ところから始まります、クームに疎開した四人兄弟の日々を描いたウォルト映画です。ウォルト映画だのにウォルト映画っぽくない作りに ウォルト映画だったことを忘れてしまいさうになりますけれど、それより何より リーアム兄さんがキャストの中にいらしたことすらも忘れていました。

「硫黄島からの手紙 (2006年のアメリカ映画)」。

クリント・イーストウッド監督作品。2005年の硫黄島。"硫黄島戦没者顕彰碑" と海、そして その当時使われたであらう兵器がチラリと映ったところから始まります、とってもとってもヤバミな戦争映画です。どう見ても外国映画にしか見えない物語はさておき、いつかちゃんとした日本を描いたアメリカ映画に出会いたいなって思いました。

..

#崩壊3rd#tokyo#2 fast 2 furious#le voyage extraordinaire#le voyage dans la lune#the never ending story#the fast and the furious#the chronicles of narnia#the chronicles of narnia: the lion the witch and the wardrobe#tilda swinton#liam neeson#letters from iwo jima#clint eastwood#judas priest

3 notes

·

View notes

Text

Anime News Networkにスタッフインタビューが掲載!

北米最大規模のアニメ紹介サイトAnime News Networkにスタッフインタビューが掲載されました!

ぜひチェックしてみてください!

https://www.animenewsnetwork.com/feature/2021-06-04/discussing-the-socio-politics-of-megalobox-2-nomad-with-you-moriyama-katsuhiko-manabe-and-kensaku-kojima/.173444

記事の日本語訳はこちらです↓↓

『Nomadメガロボクス2』は、メガロボクスの物語を驚くべき新しい方向へと進めました。 ジョーと勇利の運命的な試合から数年後、ジョーは地下ボクシングの試合で戦う放浪者となりました。 ANNは、この予想外の続編がどのようにして生まれたのかについて、監督の森山洋氏、脚本家の真辺克彦氏、そして小嶋健作氏にお話を聞きました。

Nomadインタビュー:『Nomadメガロボクス2』ライター陣、及び監督

『メガロボクス』の世界に戻ってきました。勝利以来、ジョーには多くの変化がありました。『あしたのジョー』では、ジョーの結末(最期)を曖昧に描いていましたが、『メガロボクス』のジョーは、死の可能性もありましたが切り抜けたようですね。それでも、苦労しています。ジョーの物語を新たな方向へ出発させることにした経緯についてお話しいただけますか?

【森山】:『メガロボクス』終了後は次回作となる別の企画を考えていたのですがなかなか思うように進まず、同時にプロデューサーから『メガロボクス』の続編を考えてみてはどうかと打診を受けました。前作のラストで物語としては区切りをつけたものの彼らキャラクターの人生があそこで終わったわけではない、勇利に勝利しメガロボクスの頂点に立ったことがジョーの人生の最も輝かしい瞬間であるならその後はどうなるのか。前作では描かなかったものをテーマに据えるのであれば続編をやる意味があるだろうとストーリーを考え始めました。

【真辺】:脚本家チーム含め、監督、プロデューサー全員が続編をつくることは全く考えていませんでした。別のオリジナル企画を進めていたのですが、なかなかうまくいかず、そんな時にメガロボクスが海外で高い評価を受けていることから続編をやらないかという話があり、もう一度向き合うことになりました。 ただ、全てやり切ったという空っぽの状態からのスタートだったので、どういう物語にするか? 様々なアイデアが出ましたが、これだという確信を持つまでには至りませんでした。打ち合わせが終わるといつも居酒屋で飲みながら話すのですが、そんな中で“許されざる者”になったジョーというキーワードが出ました。監督の森山氏がそれを元に今回のNOMADOのベースになるプロットを用意し、そこから自らの過ちで故郷と家族を失ったジョーの再生を核に物語を構築していきました。メガロボクスの頂点へ駆け上った奇跡の三ヶ月は通過点に過ぎない、生きている限り人生は続くのだという普遍的なテーマは私たち作り手にもフィードバックし、直面している現実や社会から目を背けることなく描こう、という共通認識が私たちに生まれました。その困惑と思考がNOMADOという物語にリアリティと熱量を持たせたのだと思います。

【小嶋】:『あしたのジョー』の結末で、ジョーは真っ白な灰のように燃え尽きました。『メガロボクス』のジョーは、リングの上で死ぬことはありませんでしたが、勇利との戦いを終え、ある意味で燃え尽きてしまったのだと思います。そんなジョーがもしもう一度リングに上がるとしたら何のためか? 続編をつくるにあたって、監督、プロデューサー、脚本チームで話し合いを重ねました。その中で森山監督から提示されたのが、チーム番外地にとって太陽のような存在であった南部の死と、罪を背負って地下を放浪するジョーというアイデアでした。あの輝かしい勝利のあとで、ジョーの身に何かが起き、すべてを失ってしまった。そのアイデアに強く魅了された私たちは、どこへどう辿り着くのかわからないまま、とにかくその方向へと物語を出発させることにしたのです。

本作品に登場する移民体験は、多くのファンの共感を呼んでいます。チーフと彼のコミュニティに関して言えば、本物らしく(リアリティをもって)見せるために、どのようにしましたか? 何か参照したものはありますか?

【森山】:『メガロボクス』の近未来世界には様々な国籍のキャラクターが登場することもあり、舞台の裏側のこととはいえ人種問題や移民問題は常に自分の近くにありました。それもあって続編にはその要素を物語に絡められたらと考えました。自分は移民問題についてのエキスパートではありませんが、ニュースやドキュメンタリーなどこれまで見てきたものからヒントを得て物語の構築や絵作りを行いました。個人的には映画の影響が強く、例えばケン・ローチ監督作品やスパイク・リー監督の『Do the right thing』は制作中に観返したりもしました。同じ場所で生きる様々な人間たちの複雑な関係性、表裏のある言葉のやり取りなどはチーフと仲間たち、彼らを排斥しようとする者たちの考えや行動に影響を与えていると思います。

【真辺】:私の住んでいる街では多くの外国人が暮らし、母国を離れざるを得なかった��民の方もいます。恥ずかしい話ですが、彼らに偏見を持ち、差別的な言動をする人間も存在します。 歴史を遡ると、多くの日本人がアメリカだけでなく、中南米に移民として海を渡りました。今の日本には日系ブラジル人や日系ペルー人の方々が各地で暮らし、カーサのようなコミュニティがつくられています。いわれなき差別を受け、満足な公共サービスを受けられない人々に対し、私も含め多くの日本人は労働の担い手としか見ようとせず、無関心を貫いてきました。既に二十年以上、この国で共に生きているにも関わらず、です。無知が恐れを生む悪循環を止めることは困難ですが、わずかでも抗うためのクサビを打ちたい、そんな思いをこの物語に込めました。共感を呼んでいるのだとすれば、その祈りが届いているのだと思います。私は悲観主義者なのですが、掲げた理想を現実に引きずりおろす愚かな真似はしたくないのです。

【小嶋】:私が住んでいる埼玉県の蕨市という小さな町には、外国からの移住者が多く暮らしています。排外主義者のグループがヘイトスピーチをしに来たこともあります。特にクルド人住民の数は日本の中で一番多く、”ワラビスタン”とも呼ばれています。彼らは母国での迫害を逃れて日本にやって来た人たちとその家族ですが、政治的理由で難民申請を受理されないまま、人権を制限された状態で暮らしています。日常的に彼らの姿を目にしていることが、本作品での移民体験の描写に影響しているのかもしれません。 参照した作品を一つ挙げるとすれば、イギリス映画『THIS IS ENGLAND』です。ミオと地元の少年たちの関係を描く際に参照しました。

勝利した後、ジョーは、ある層の人々からヒーローとして受け入れられるわけですが、『メガロボクス』のジョーに、どういう男性像を見出しますか? また、ジョー(の生き様)が心に響くとすれば、どういうことを体現しているからだと思われますか?(ジョーという存在のどういうところが、心を打つのか…皆さんにとってどういう存在でしょうか)

【森山】:人種も何も関係のないひとりの人間の個の獲得、その強さや輝きというものがジョーというキャラクターの魅力なんだと思います。だからこそ助け合え、共に生きていけるという希望の象徴です。そこを描くことが前作のテーマであり課題でした。ジョーは男性ですがそこに性差は関係なく『メガロボクス』のキャラクターにはそういう思いを込めました。

【真辺】:『大きな力に対し、おもねるのではなく抗う』。名もなき存在であったジョーがメガロボクスの頂点に立ち、虐げられる立場の人々にとって希望の灯りとなった。チーフはまさにその象徴です。しかし、南部という父親を失ったジョーは、自らが父親の役目を果たそうとして家族であるサチオたちを傷つけてしまう。そのことは“男らしさ”という呪いの言葉に囚われた幼い自身の姿をさらけ出すことになりました。 家父長制とマチズモが賞賛される社会で生まれ育った人間にとって、この病を克服することは厄介です。かつてチーフもそうだったのかもしれません。ですが、チーフは家族を失いながらも成熟した“良き大人”の姿をこの物語の中で見せてくれました。ジョーもチーフのバトンを受け取ったことで、呪いから解放される姿を見せてくれるでしょう。 ジョーの魅力は、自分の弱さや不安を誰かを貶めることで解消しようとしない愚直な誠実さであり、優しさを失うことのない高潔さだと思います。そして冒頭に書いたように、権力や権威を嫌って、諦めずに抗い続ける強さ。私にとって彼は敬意を払うべき友人であり、「そんな風になりたい」と思う人間のロールモデルです。

【小嶋】:ジョーが体現しているものは“信じる力”だと思います。金でも、権力でも、神様でもなく、人を信じる力です。彼は“ギアレス”ジョーとしてチャンピオンになりましたが、心はずっと“ギアレス”のままです。相手に生身でぶつかっていくその無防備な誠実さと危うさが、見る人の心を打つのだと思います。

アニメやスポーツにとって、『あしたのジョー』の遺産は、どういうものだと思われますか?

【森山】:難しい質問でうまく答えられませんが……創作の場においては未だ影響の大きい作品です。

【真辺】:スポーツの面では、日本でスーパースターになった辰吉丈一郎というプロボクサーがいます。WBCのバンタム級チャンピオンでした。彼の丈一郎という名前は、彼の父親が主人公の矢吹丈から取ったものです。私も大好きなボクサーでした。 アニメの面では、特に『あしたのジョー2』については影響を受けていない作り手はいないと思います。技術面だけでなく、伝説の漫画原作に負けまいとせめぎ合う高い志に感銘を受けました。簡単に消費されないエバーグリーンな名作であり、未だに心を震わされます。

【小嶋】:『あしたのジョー』は、強烈なロマン主義と情念のリアリズムを併せ持つ偉大な物語です。その精神性は、アニメやスポーツに限らず、日本の文化に大きな影響を与えていると思います。しかし一方で、男らしさや、死の危険を顧みず命がけで戦うことを良しとする、いわゆる「男の美学」については、現代の価値観では受け入れ難いものがあることも確かです。それをどう乗り越えていくかが、今のクリエイターたちに与えられた課題だと思います。

視覚的に、メガロボクスは複数の点で特徴的です。その「粒子の粗い」外観にした背景には、どういう狙いがありますか?

【森山】:前作『メガロボクス』を制作中は原案である『あしたのジョー』とは距離を取りながら近づける、ということを意識していました。例えば、舞台だては大きく変えるが物語のテーマは引き継ぐというようなことです。「粒子の粗い外観」もその一つで、最新作を再放送のような画面で見るということがひとつ魅力になるんじゃないかと考えました。シンプルな構造の物語にはインパクトある画面が必要だったこともありますし、VHSのような劣化した画面が自分にとっては魅力的に映ることも大きいです。

森山監督は、コンセプトデザインの経験が豊富ですが、「ノマド」の世界を視覚化しようと思った出発点/インスピレーションは何でしたか? 監督ご自身が以前に関わった作品で得たスキルやアイデアで、メガロボクスの土台を築くのに役立ったものはありますか?

【森山】:インスピレーションはほとんどの場合これまで観てきた作品が深く影響していて、映画や音楽から得たものが特に大きいです。『NOMAD』制作中は特にアメリカやスペインの西部劇を観返すことが多かったです。他にもカメラワークなど昔ながらの方法で撮影された映像の雰囲気を取り入れたかったので60~70年代のニューシネマも良く観返しました。自分は実写の映像からアイデアを得ることが多いです。コンセプトデザインに取り組む方法は作品によって異なりますが、『メガロボクス』の場合は脚本チームとのミーティングも自分にとっては特に重要な要素です。会話の内容にかかわらずコミュニケーションのすべてが作品に影響していると思います。

真辺さんと小嶋さんは以前、実写のNetflixシリーズ『深夜食堂』でも一緒にお仕事されていますね。一緒に仕事をするようになったのはいつからですか。お二人の仕事上の関係はどのようなもので、どのように一緒に作業されるのでしょうか?

【真辺】:小嶋氏と共作するようになったのは、Netflixシリーズ『深夜食堂』からです。私が所属するシナリオ作家協会のシナリオ講座で講師をしていた時に、彼が講座生として来たのが出会いです。カリキュラムで2時間の映画脚本を書くのですが、彼は福島の原発事故をテーマにした話を書きたいと言ってきました。「センシティブな題材なので簡単じゃない」と私はアドバイスしましたが、「これを書かないと前に進めない」と彼は言い、取材をして書き上げました。そのことで「信頼できる書き手になるだろう」と思い、深夜食堂の監督である松岡氏に紹介しました。そして松岡氏の信頼も勝ち取り、脚本家チームに加わることになったのです。 出会いこそ講師と講座生ですが、シネフィルで��画の知識が豊富にある彼のアイデアは刺激があり、上下関係なく優秀な一人の脚本家として敬意を持って仕事をしています。 互いの家でアイデア二割、無駄話八割をしながらプロットを考え、脚本まで仕上げていくスタイルです。多少どちらかが先行するケースもありますが、プロットの段階で互いの意見を遠慮せずに言い合うことで、船を間違った方角に進ませる悲劇は起こりません。もちろん納得出来ないこともありますが、言葉を惜しまず耳を傾ければ、相手の意図が「この作品にとってプラスになるか、そうでないか」を判断出来ます。 脚本家にとって最も重要なことは、設計図であり楽譜でもある脚本をどれだけ強靭なものに仕立てられるかが作品作りのトップランナーとしての役目だと考えています。たまに私が先輩風を吹かすこともありますが、小嶋氏は寛容な心で受け入れてくれます。恐ろしくて本人には確かめられませんが。

【小嶋】:出会ったのは2012年です。真辺さんは私が通っていたシナリオ学校の講師でした。卒業後、真辺さんに誘われて、『深夜食堂』のプロジェクトに参加することになりました。以降、一緒に仕事をしています。 真辺さんとの作業はいつも、たくさん話しをすることから始まります。見た映画やドラマ、読んだ本、身の回りの出来事や世の中で起きているニュースなど、その時々の関心事についての会話の中から、アイデアが生まれ、少しずつ物語の形が見えてきます。仕事を忘れて、お喋りだけで一日が終わることも珍しくありません。そんな日は二人とも罪悪感に苛まれます。とにかく、そうやって書いたものを互いに読みあい、率直な意見を交わしながら、ブラッシュアップしていきます。 私は理屈っぽく観念的に考えてしまう癖があるので、真辺さんの直感的で具体的なアドバイスに、いつも助けられています。

8 notes

·

View notes

Photo

ジェニファー・グラウスマン監督、サム・カルマン監督『美術館を手玉にとった男』

原題:Art and Craft

制作:アメリカ, 2014年.

これは新しいタイプの映画だ。主人公マーク・ランディスのセラピーがリアルタイムで記録されている。その意味でドキュメンタリー映画だが、映像表現や音楽が実にカッコいい。

それだけではない。この映画自体が主人公の「手玉にとられて」いるように見える。そして終いには、精神疾患を抱えるのは主人公ではなくわたしたち自身ではないかと思えてくる。『美術館を手玉にとった男』は、観る者を逆説の境地に誘う新しいタイプのドキュメンタリー・・・ではないかと思う^^;

なお、本作の登場人物はいずれも実在する。本来であれば名前に敬称が必要だが、映画の登場人物として省略した。

CONTENTS

・寄贈された名画は贋作だった

・ランディスが行った贋作の技法

・ランディス、お前は何がしたいのだ?

・精神疾患を持つランディス

・ランディスに転機をもたらした贋作の展示会

・ランディスは統合失調症なのか?

・母との統合を果たしたランディス

・ランディスの統合とわたしたちの不統合

寄贈された名画は贋作だった

「全米各地の美術館に贋作が寄贈されている」ーーこの事実を最初に知ったのは、シンシナティ美術館で主任レジストラーを務めていたマシュー・レイニンガーだった。彼はオクラホマシティ美術館に努めていた2008年、有名絵画を寄贈したいというマーク・ランディスと出会う。しかし、彼が持ち込んだポール・シャニックの絵は、ある大学が所蔵していることに気づく。調べると、ランディスが持ち込む作品はどれも、全米各地の美術館などに現存するものだった。

レイニンガーは、ランディスの贋作を受け入れた施設は、30年間で全米20州の46美術館にもおよぶという。映画には、「これは犯罪行為だ。入院するか刑務所に入る必要がある。」とランディスを責める博物館関係者も登場する。しかし、彼は金目当てに贋作を行ってはいない。それでは、贋作を寄贈することの何が問題なのだろうか。

美術品を購入する際、美術館は作品を精査する。だが、寄贈となると名品でもあまり調べようとしない。多くの美術館はそこを突かれたようだ。贋作を買わされてはいないので、ランディスの行為は詐欺罪には当たらない。これは映画に登場するFBIの捜査官がそう述べている。

しかし、贋作を展示すれば、美術館全体が贋作を展示していると思われかねない。これは美術館にとって迷惑な話だろう。

ランディスが行った贋作の技法

それにしても、彼は一体どのようにして、30年間にわたって100作もの贋作を作り上げたのだろうか。映像が伝えるその方法は、それほど特殊なものとは思えない。彼は町のホームセンターで手に入る、ごく普通の色鉛筆や絵具を使っている。画材の古さを表現するために、作品をコーヒーで汚したりもする。

しかし当然ながら、ごくありふれた道具でプロを欺くには優れた技量が必要だ。ランディスは用紙の下に元絵を敷き「めくる」「描く」を繰り返す。かつて銀行で目にした、印鑑の残影照合と同じ手法だ。ランディスはこれを「記憶術」と呼んでいる。

デジタルプリントも使われる。プリントを下絵に絵具を重ね、見る見るうちに本物のように仕上がっていく様子は圧巻だ。見た目にはリアルだが、それでも鑑定されれば簡単に見破られるだろう。ランディスが寄贈した作品の真贋を疑わなかった美術館も無防備だったと思わせる。

ランディスは、両親との生活が贋作の原点になったと述べている。海軍将校だった父と美人の母に連れられ、訪問先のホテルの部屋で留守番することが多かった8歳のころ、退屈しのぎに美術館から持ち帰ったカタログを模写するようになった。これが贋作のはじまりだったという。後に美術館を欺くほどになる彼の技量は、幼少から数十年におよぶ修行から生み出されたものだ。

ランディス、お前は何がしたいのだ?

ランディスの贋作を見た多くの関係者が、作品の出来を高く評価している。贋作を見破ったレイニンガーも、本物に見える出来栄えだと述べている。だが、金目当ての贋作ではない。「いったい、この男は何がしたいのだ?」レイニンガーは捜査にのめり込む。しかし、調査に没頭するあまり彼は、仕事中は控えてくれという美術館の忠告を聞き入れず、とうとうレジストラーの仕事をクビになる。

レイニンガーは、「自分は執着しすぎる傾向がある」と告白している。かつて、強迫性障害や注意欠陥・多動性障害と診断されたことがあるという。そして、自宅で主夫を過ごすなか子どもに「ランディスが憎いの?」と聞かれ、「いや、そうではない」と答えている。最初は彼に腹が立ったが、調べが進むうちに憎む感情はなくなったようだ。

彼の懸命の捜査は4年間におよんでいる。ランディスは何度も名前を変え、各地の美術館を渡り歩いていたことが明らかになる。移動の手段は、かつて母が乗っていた赤のキャデラックだ。レイニンガーが集めた情報はやがてFBIの耳に入り、フィナンシャル・タイムズの記事で取り上げられたことでランディスの行為は全米に知れ渡ることになる。

精神疾患を持つランディス

追う側のこうした姿と並行して、映画はランディスが地元ミシシッピ州ローレルにあるメンタル・ヘルスケア(Pine Belt Mental Healthcare Resources)に通う姿を映し出す。ケースワーカーが尋ねる。

「気分はどう?」

「自殺願望は?」

「他害衝動は?」

「幻聴や幻覚は?」

小さな声で「ない」と答えるランディス。彼は精神疾患を抱えている。17歳のとき「妄想型統合失調症と精神障害」「パーソナリティ障害」と診断され、現在は統合失調症治療薬ジプラシドンの処方を受けている。

ランディスの行動の原点に母の存在がある。ランディスは「父にとって自分は残念な存在だった」という一方で、母には強い情愛を示している。母を回顧して彼は次のように語っている。

亡くなった父を忍ぶことをして、母を喜ばせたかった。母は自分が贋作を寄贈しに各地を歩いていることを知っていた。それでも母は、自分のことを少しは誇りに思っていた。というか気にしなかった。

ランディスの心にはいつも母の存在があった。彼は母の美しい肖像画を描いている。彼の精神疾患が診断された17歳の時、同じ17歳当時の母の写真を模写したものだ。母が亡くなったのは2年前と述べていることから、贋作を寄贈して歩いたほとんどの期間を、母とともに過ごしていたことになる。

ランディスに転機をもたらした贋作の展示会

ランディスの贋作が発覚したあと、彼に興味を持つ者が現れる。シンシナティ大学でレイニンガーの同僚だったアーロン・コーワンである。彼は「ランディスの行為自体がアートのようだ。動機が気になった」という。そして彼は、ランディスの贋作を一堂に集めた展覧会を企画する。過去の贋作作家との違いを示すのが彼のねらいだ。計画を聞いたレイニンガーは「面白いじゃないか」と述べている。ランディス自身も電話で展示会への感謝を示している。

だが、コーワンはランディスの行為を良しとしているわけではない。発覚したあとも贋作の寄贈を続けるランディスに「悪意がないのはわかっているが、ともかくやめてほしい」と諭している。関係者にとって、贋作の寄贈は歓迎できるものではない。

緊張のうちに展示会場を訪れたランディスは、人々から口々に「贋作じゃなくて、自分の作品を作ってほしい」と声を掛けられる。それに対しランディスは母の肖像画を指し「作っているよ」と答えてる。

展示会場ではじめて、ランディスはレイニンガーと面会する。5年振りの再会だ。互いが手を差し伸べ握手をする。ランディスは、

私は長い間、君と話せなかった。ほんの数分も。とにかく、会えて嬉しい。ほんとうに申し訳ない。できることがあったら、言って欲しい。

と話しかける。帰り際にもランディスはレイニンガーに感謝の言葉を述べ、二人は、硬い握手をして別れている。

このあと映画はランディスの独白を捉えながら、エンディングを迎える。最後の場面で彼はおよそ次のように語っている。

(贋作の寄贈は)やめた方がいいんだと思う。思い付いたことがある。紛失や盗難にあった芸術作品を持ち主に返すというアイデアだ。私にできることは、小さな絵を描くことだ。なくなった1ページを、もとの本に戻せたら素敵だろ。

このときカメラは、ホテルの部屋で神父の服装に着替えるランディスの姿を捉えている。鞄を下げ、赤のキャデラックに乗り込むランディス。「アイデア」を実行に移す姿を示唆して映画は終わる。

ランディスは統合失調症なのか?

エンドロールをながめながら統合失調症とは何かが気になった。映画のランディスは確かに風変わりで病弱な印象の人物だが、とりわけ重い精神疾患があるとは思えなかったからだ。統合失調症について厚生労働省の関連ページには次のように書かれている。

統合失調症は、幻覚や妄想という症状が特徴的な精神疾患です。それに伴って、人々と交流しながら家庭や社会で生活を営む機能が障害を受け(生活の障害)、「感覚・思考・行動が病気のために歪んでいる」ことを自分で振り返って考えることが難しくなりやすい(病識の障害)、という特徴を併せもっています。(…)慢性の経過をたどりやすく、その間に幻覚や妄想が強くなる急性期が出現します。

厚生労働省「みんなのメンタルヘルスケア総合サイト」より引用

はたしてランディスは、この記述に当てはまるだろうか。わたしには、どうもそうとは思えない。映画の中で彼は二人のケースワーカーの問診を受けているが、いずれのときも「幻覚や妄想はない」と答えている。また、多少ぎこちなさはあるものの生活に大きな支障があるようにも見えない。普通にクルマを運転し買い物にも行く。電話による会話もできている。そもそも、人との交流ができなければ、全米20州46ヵ所もの美術館を訪れ贋作を寄贈して回ることなどできなかっただったろう。

母との統合を果たしたランディス

彼は17歳のとき精神障害があると診断されている。その頃の様子を知る手がかりが、映画のなかにひとつだけある。ランディスはこのとき、写真をもとに母の肖像画を描いている。その肖像画は、映画のなかで彼が「オリジナル」だと表明する唯一の作品でもある。

ランディスの心にはいつも母がいた。その原点は、夜遊びを繰り返す両親と過ごした旅先で形成されたものだろう。両親が外交的だったことは映画でも描かれている。留守番の退屈しのぎに行ったカタログの模写は、ホテルに帰った母から対話を引き出す切っ掛けになったはずだ。学童期の子供を部屋に残して遊びに出た親が、留守中に描いた子供の絵に言及しないとは考えにくい。ランディスは母からできるだけ多くの称賛を集めようと模写を繰り返し、腕を上げていったのだろう。

象徴的な言い方をするなら、ランディスにとって模写は、自我を形成する上で不可欠の媒体だった。ランディスにとってその仕組みは強すぎたのだろう。なぜ強すぎたのか、その理由を知る手がかりは描かれていないが、ランディスは8歳から10年近くも装置の虜になった。そして17歳のとき、その集大成のように母の肖像画を描き上げ、母への思いを自身のなかに定着させた。しかしそれは同時に、彼の精神疾患が定義されたときでもあった。ランディスは精神疾患と引き換えに、自分のなかに母を埋め込んだのである。

こうして模写は、心の母からの称賛を自身へと注ぎ込む装置として機能するようになった。17歳以降のランディスは統合失調症を抱えた患者だったが、彼自身にしてみれば模写を媒介に母との統合を果たしながら生きたことになる。母が亡くなった後も贋作の寄贈が続いたのは、心の母が生き続けていたからだろう。その意味でランディスは、統合失調症とは裏腹に心の統合を果たしていた。しかし、その統合は一枚の肖像画に象徴される、極めて閉塞的な世界だった。

言い換えれば、幻想の母による承認のもとで作品を描き精神障害を乗り越えてきたランディスは、母が認めたことがないオリジナルの作品を描くことができないのである。これは、「写真を学んだが撮るものがなかった」という彼自身の言葉によって裏付けられている。ランディスは、母の承認なしに外の世界を美の基準で捉えることができないのだろう。

このように考えていくと、「贋作じゃなくて、自分の作品を作ってほしい」という人々の要望は、簡単にはかなわないことになる。一方で、映画の結末で彼がアイデアとして示した「なくなった1ページを、もとの本に戻す」仕事は、心の装置の仕向け先を贋作から修復へと移行させるすぐれた着想に思えてくる。この点から見ても、ランディスの精神はまともというしかない。

ランディスの統合とわたしたちの不統合

結局のところ、ランディスは絵画を模写することによって自我を形成した。しかし、母を起点としたその自我は極めて社会性の乏しい、彼の心に閉ざされたものとなった。この閉塞を超えて彼を社会につなぎ止めたのが、贋作を美術館に寄贈するという行為だった。彼はこれを「慈善行為」と呼んでいる。

ランディスは美術館であれば贋作となる模写の能力を、今後は修復の世界へと広げることを示唆しているが、この映画もそのひとつと見ることができる。彼は本作を通じて主役を務め、多くの登場人物や観客と繋がる切っ掛けを得た。『美術館を手玉にとった男』を通じてランディスは社会との新たな統合を果たしている。手玉にとられたのは美術館だけではない。「手玉にとる」はタイトルに掛けたものだが、もちろんランディスの意図ではない。ランディスの行為に周囲が参加しているという意味だ。

ランディスが歩んできた人生は、わたしたちにある種の反省をもたらす。いったいわたしたちは、誰からのどのような承認のもとで自己を確立し社会と繋がっているのだろうと。これは大多数の人々にとって難しい問いではない。多くの人は学校に通い、職を得て伴侶をもうける。そこには試験、資格、容姿、家柄、人種、金銭といった様々な種類の承認がある。こうした承認の組み合わせによって作られる生活や人生の多くは、社会的に構成されたものだ。この仕組みと交われない個人の状態が、統合失調症と呼ばれるのだろう。

わたしたちはそうした疾患と無縁であることを良しとしている。そこで経験する承認は、ランディスの世界に比べ複雑で多様なものだ。しかしその分、承認のレベルは低く一貫性に欠けがちだ。わたしたちは褒められる対象を、もっと厳選するべきではないのだろうか。

ランディスの人生を羨むわけではない。しかし、『美術館を手玉にとった男』を観てわたしには、ランディスが行ったような承認への集中なしに、外界や対象を深く知ることは難しいのではないかと思うようになった。ランディスの修行は極端なものだが、そのことが逆にわたしたちが抱える症状を思わせる。わたしたちはランディスと反対に、真に模写すべき対象を見失っているのではないか、と。

ジェニファー・グラウスマン監督とサム・カルマン監督は、マーク・ランディスというひとりの精神病者の特異な才能を通じて、観る者に、修復が必要なのは観ているあなたかもしれないと問い掛けている。やはり『美術館を手玉にとった男』は、新しいタイプのドキュメンタリーなのだろう。

1 note

·

View note

Photo

京都を愛したデヴィッド・ボウイが涙した正伝寺の日本庭園

NEWS WEEK

ニューズウィーク日本版ウェブ編集部

<訪日外国人にも人気の日本庭園。なぜ歴史に名を残した人たちが日本庭園にたどり着くかを考えると、その見方も変わってくる。デヴィッド・ボウイは日本のテレビCMに起用された際、自ら正伝寺を撮影場所に希望したという>

金沢の兼六園や岡山の後楽園、水戸の偕楽園など、人々を魅了する日本庭園は各地にあるが、訪れるのは日本人だけではない。

実際、Japanese gardens(日本庭園)に関する英語の情報はインターネットにあふれており、アメリカには日本庭園の専門誌まである。今や日本庭園は、日本を訪れる外国人にとって外せない「見るべきもの」となっているのだ。

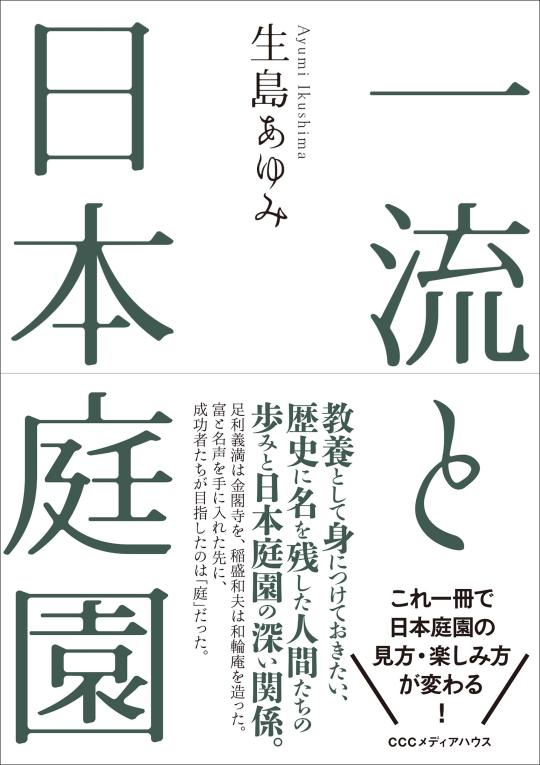

京都を中心に庭園ガイドをしている生島あゆみ氏はこのたび、「なぜ、一流とされる人たち、歴史に名を残した人たちは、日本庭園にたどり着くのか」をテーマに執筆。『一流と日本庭園』(CCCメディアハウス)を刊行した。

庭園そのものだけでなく、それらを造った人物、深い関わりのある人物の人生を見つめた上で、庭園との結びつきを読み解いた。これ1冊で日本庭園の見方・楽しみ方が変わるというユニークな一冊だ。

足利義満は金閣寺を、稲盛和夫は和輪庵を造った。スティーブ・ジョブズは西芳寺に、デヴィッド・ボウイは正伝寺に通った。ここでは本書から一部を抜粋し、3回に分けて掲載する(今回は第2回)。

※第1回:利他の心に立つ稲盛和夫が活用する京都の日本庭園「和輪庵」

◇ ◇ ◇

デヴィッド・ボウイ(1947年〜2016年)と正伝寺(しょうでんじ)(京都)

たびたび京都を訪れていたデヴィッド・ボウイが、その美しさに涙したという正伝寺の庭。白砂に七・五・三の刈り込み、遠方に望む比叡山の借景......。世界的なアーティストは何を感じとったのか。

親日家のデヴィッド・ボウイ

ボウイは、親日家で有名でした。また仏教や禅に造詣が深かったようです。BBCテレビ『デヴィッド・ボウイの日本流への熱情』によると、ボウイが20歳頃、舞踊家リンゼイ・ケンプ氏のもとで、ダンスとマイムを習いました。このケンプ氏が、伝統的な歌舞伎の様式に大きな影響を受けていたそうです。歌舞伎や能という伝統芸能が、ボウイが日本文化を知る入り口になりました。

また、チベット仏教の高僧はボウイと親交があり、彼が仏教の僧侶になるつもりだったと証言しています。もともと、仏教に深い関心があったようです。

アルバム『ジギー・スターダスト』全盛期の頃に、スタイリスト・高橋靖子、写真家・鋤田正義、ファッションデザイナー・山本寛斎などがボウイと親交があったそうです。

鋤田正義はボウイを京都で撮っていますが、ボウイの希望は京都の人々が日常の生活を送るような場所で、というものでした。

ボウイが梅田行きの阪急電車の前でさっそうと立っている姿は、ファンだけでなく京都に住んでいる人達をも魅了します。切符を買っていたり電話ボックスで受話器を持っていたりする写真などもあります。古川町商店街では、当時、創業70年のうなぎ店の名物八幡巻きを買っている姿もありました。

スターダムにのし上がった1970年代後半、プレッシャーなどからドラッグの誘惑に苛まれ、ベルリンに移り音楽活動をしていた時期がありました。名盤「ロウ」「ヒーローズ」「ロジャー」のベルリン三部作を制作しました。この頃、ボウイはツアーの合間を縫うように京都を訪れていました。ボウイにとっては大きなターニングポイントで、自分自身をリセットするために京都に来ていたそうです。

大徳寺の僧侶は、ボウイと親交がありました。日本、そしてその精神の奥にある禅に、ボウイは向き合っていったのだそうです。WOWOWドキュメンタリー『デヴィッド・ボウイの愛した京都』で「禅の中では、自由を得るというのが究極にあり、特に死ぬことからの自由のことだと。変わるというのは自分が死ぬことで、ボウイは、自分が変わることから真の自由を求めていたのではないでしょうか。」と僧侶は話していました。

「新しい自分、本当の自分の姿を京都で見つけたのです。京都の時間の流れを、ボウイは大切にしていたようです。常に今が大事だということです。」と彼は続けます。

ボウイは芸術や文化、歴史を学ぶ才能に溢れていたと言います。美術品のコレクターではなく、その物の精神を自分のものにしていく才能があったそうです。「ヒーローズ」のB面に収録されたインストゥルメンタル曲「モス・ガーデン」では、美しい琴の音色が聞こえてきます。これはファンが、直接本人に手渡したおもちゃの琴の音色です。これを弾きこなして、自分の音楽表現をしている才能に凄さを感じます。

1990年代には、イマンと新婚旅行に京都に来ていますが、滞在したのは老舗旅館「俵屋」でした。また、江戸時代創業の蕎麦屋「晦庵(みそかあん)河道屋(かわみちや)」本店もお気に入りだったそうです。俵屋と河道屋は、スティーブ・ジョブズも好きでした。二人が遭遇した可能性は少ないと思いますが、好みが似ているのが不思議です。

正伝寺の歴史とその庭園

ボウイが愛した正伝寺は、どのようなお寺なのでしょう。正伝寺は、京都市北区西賀茂にあります。五山送り火で有名な船山の南側に位置しています。臨済宗南禅寺派の諸山の格式を持つお寺です。山号は吉祥山(きっしょうざん)。寺号は正伝護国禅寺で、本尊は釈迦如来です。

正伝寺は、1260年、宋より来朝した兀庵普寧(ごったんふねい)禅師の高弟が、京都一条今出川に創建しました。1265年に兀庵普寧禅師は宋に帰りますが、その後、東巌恵安(とうがんえあん)が跡を継ぎ、1282年にこの西賀茂の地に移りました。

���仁の乱で荒廃しましたが、徳川家康が再興します。本堂は、1653年に金地院の小方丈が移築されたものです。伏見桃山城の御成殿(おなりでん)の遺構を移したものとも言われています。方丈の広縁の天井には、伏見城落城時、徳川家臣・鳥居元忠と家臣らが割腹し果てた廊下の板を、供養のため天井に貼った「血天井」があります。

方丈の各室の襖絵は、1605年頃、徳川家康の命により狩野山楽が描いた中国・杭州西湖の風景です。山楽の残した貴重な作品です。

庭園は白砂とサツキ等の刈り込みが並ぶ枯山水です。方丈の東側に造られており、敷地は363平方メートルです。

方丈から見て白砂の奥に、右から、七つ、五つ、三つと、植栽の大刈り込みがあるだけです。これを七・五・三形式と言いますが、通常は石が七・五・三に置かれ、植栽で表されているのは正伝寺だけです。

植栽構成は、三つがサツキのみ。五つがサツキとサザンカ、七つがヒメクチナシ、アオキ、サザンカ、サツキ、ナンテン、ヤブコウジ、チャと組み合わされています。

この庭園は江戸初期に造られました。小方丈が金地院から移築されているので、小堀遠州作とも言われていますが、時期的に見て、別の作庭家との説もあります。

江戸初期には、滋賀県の大池寺庭園や奈良県大和郡山の慈光院庭園など大刈り込みの庭園が他にも存在しています。龍安寺の石組が「虎の子渡し」と言われるのに対し、正伝寺の七・五・三とする刈り込みは「獅子の児渡し」と言われています。ゴツゴツした石が虎で、ふわっとした植栽の刈り込みを獅子と見立てたのでしょうか。

明治維新以降、寺領・社殿の召し上げなど苦しい時代になります。正伝寺の明治期の写真が残っていますが、高木が増え、刈り込みも乱れた様子です。

戦前の1934年、重森三玲を中心とした京都林泉協会の会員有志が、後から加えられたであろう石を取り除くなど荒れた状態を整えました。こうした努力により、かつての姿を取り戻した現在の庭園は、京都市の名勝に指定されています。

庭に敷き詰められた白川砂と緑の刈り込みの植栽、下界を遮断する漆喰塗りの塀の構成の向こうに、遠山として望めるのが比叡山です。遠くにポツンと比叡山だけを見渡せる巧みな借景の取り方が、正伝寺の庭をより特別な存在にしています。

正伝寺とデヴィッド・ボウイ

京都の北に位置する正伝寺は、最寄りのバス停から歩いて20分ほどかかりアクセスが良くありません。山門を抜けると登り坂の山道が続きます。本堂まではおよそ250メートル。静かな山道はやがて、下界と離れた特別な禅の庭へと誘ってくれます。

実はこの人里離れた禅寺の正伝寺の庭は、知る人ぞ知る名勝なのです。どうしてボウイがこの庭のことを知っていたのでしょうか。おそらく、彼の友人だった米国出身の東洋美術家・デヴィッド・キッドの存在が大きかったのだと思います。

デヴィッド・キッドは、九条山に邸宅を持っており、「桃源洞」と名付けていました。ボウイはここをよく訪れたそうです。ボウイは、桃源洞の居間にあった平安時代の地蔵菩薩を眺めて時を過ごしていたそうです。菩薩の控えめな様子から深い哀れみを感じていたのではないでしょうか。

1979年の年末、広告代理店が宝焼酎「純」のコマーシャルにボウイを起用する提案をしました。アーティストとして非常に高い純粋性を持った人として、彼以外にいないということでした。

ボウイはお気に入りの俵屋に泊まり、撮影は嵐山にある松尾大社近くの公園や正伝寺で行われました。正伝寺を希望したのは、ボウイ本人だったそうです。宝ホールディングスの元会長・細見吉郎は、学生時代からずっと京都に住んでいましたが、当時、この寺の存在を知らなかったそうです。整然とした枯山水庭園と比叡山の眺めに感動し、訪れる人も少なく、静寂に包まれていたので「ボウイさんが正伝寺を指定した理由が分かった」と語っています。

――「撮影中にボウイさんは庭園を見つめ、涙を浮かべていた」と細見さんは振り返る。「景観に感動したのか、何か悲しい思いをしたのかは聞けなかった。繊細で純粋な人だった」と記憶をたどる。――(日本経済新聞「D・ボウイが涙した静寂」/2016年2月19日)

宝焼酎「純」の販売数量は、1980年からの5年間で11倍に増えたそうです。

コマーシャルには、ボウイ自身が作った「クリスタル・ジャパン」という、雅楽を意識したインストゥルメンタルの曲が使われました。正伝寺の庭の白砂の上に、グラス片手に座っているシーンはとても印象的です。

私がこの庭を訪ねたのは、紅葉が始まる頃でした。デヴィッド・ボウイが愛した庭を鑑賞しようと、海外からの観光客の姿もありました。

刈り込みが美しい庭の方丈前には数人がいましたが、みな庭を観ており、沈黙だけが心地よい空間を作っていました。しばらく静観していると、心が洗われたような気持ちになりました。

ボウイもまた、心を清めるように真の美を前にしていたのかもしれません。庭には、自分をリセットするとともに、自由にしてくれる作用があるのかもしれません。

※第3回は5月23日に掲載予定です。

※第1回:利他の心に立つ稲盛和夫が活用する京都の日本庭園「和輪庵」

『一流と日本庭園』

生島あゆみ 著

CCCメディアハウス

正伝寺 京都府京都市北区西賀茂北鎮守菴町72

http://shodenji-kyoto.jp/

正伝寺は、京都市北区西賀茂にある臨済宗南禅寺派の諸山の格式を持つ寺である。山号は吉祥山。寺号は詳しくは正伝護国禅寺という。本尊は釈迦如来。

15 notes

·

View notes

Text

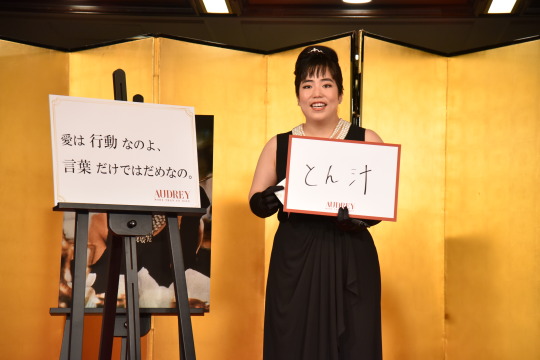

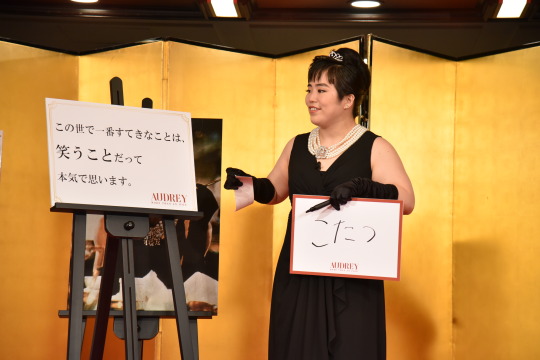

オードリー生誕記念!ゆりやんレトリィバァさん登壇イベントレポート

5月4日、オードリー生誕の日、そして映画の公開を直前に控え、オードリーの大ファンを自認するゆりやんレトリィバァをゲストに迎えた映画公開直前&オードリー生誕記念イベントを実施いたしました!

ゆりやんは『ティファニーで朝食を』にてオードリーが着用していた衣装をイメージした黒いドレス、手袋、ネックレスで優雅に登場し、劇中のオードリーを完全再現?したような同じポーズでニッコリ。そして、落ち着いた口調で「オードリー・ヘプバーンです」と挨拶し笑いを誘い、さらに会場に飾られた『ティファニーで朝食を』の場面写真を指して「これは、本物の写真で私が先ほど楽屋で撮っていただいたものではありません」と断りを入れ「素敵なドレスを着させていただくと、オードリ(踊り)出したくなっちゃいますよね?」と世界的スターらしからぬベタなギャグを口にする。

そして“緊急重大発表”として「オードリーは、愛されることより愛することを信じて、生涯、愛することを貫いてこられました。私はそんなオードリーを尊敬しておりますので、私も愛することを貫きたいと思います。オードリーのように子どもたちを愛し、守るために、キャラクターを変更したいと思います」となぜか突然のキャラクター変更を宣言! アイドルのようなかわいらしい口調で「よろしくお願いします!」とアピールした。

突然の宣言に「ちょっと説明が必要かと…」と困惑気味に司会者が尋ねると、ゆりやんは「子どもたちを愛したいというのはもちろんなので、子どもたちが危ない目に遭っていたら、私のこの体で守るぞ! という」と説明するも、イマイチ伝わらず、会場はビミョーな笑いに包まれる。その後の、映画についてのトークでは「そのキャラのまま行くのか?」と司会者に問われると「自分の中でも境目がわからなくなっていて…(苦笑)」と自身も困惑している様子をうかがわせた。

改めてこのドキュメンタリー映画について、ゆりやんは「本当に人生を変える1本だなと思いました。オードリーさんって、おきれいでかわいくて、華やかな人生送られていたんだというイメージでしたが、そんなことなくて、過酷な時代を生き抜いてこられていて、いま私たちが生きている時代と重なる部分もあるし、『私だったらどうする?』『どうやって生き抜いていかないといけないのか?』と考えさせられ勇気をもらい、考えるきっかけになりました」と語る。

この日はオードリーの誕生日で、存命であれば93歳を迎えていたが、ゆりやんは「3年間だけオードリーさんと同じ時代を生きさせていただい���というのが光栄です。もっと一緒の空気を吸いたかったと思います」と63歳の若さで亡くなった世界的スターを偲んだ。

オードリーの出演作では『暗くなるまで待って』がお気に入りだというゆりやん。このドキュメンタリーでは、家族や多くの関係者が「愛」というキーワードを用いて彼女について語るが、愛されることよりも愛することを選んだオードリーについて、ゆりやんは「私なんかだと、『こんなに愛してるのに、なぜ愛してくれないんだ?』と腹が立ってくるんですね、いつも。見返りばかりを求めて生きているなって思います。オードリーさんは、そうじゃなく、愛されることより、愛することに重点を置いて生きておられて、見習いたいと思います」とオードリーの生き方に感化されたと語る…が、それでも「なぜだ? こんなに愛してやってるのになぜ? って腹が立つこと、ありません? (愛を与えるのが)こっちばっかりじゃん!って」とオードリールックの上品な出で立ちとのギャップが激しい怒りをぶちまけ、会場は大きな笑いに包まれた。

さらに、時代を超えて愛されるオードリーが遺した数々の名言にまつわるクイズをゆりやんに出題しさらに会場を笑いに包み込む。

イベントの最後にゆりやんは映画について「人生を変える作品になること間違いなしです。みなさんの知らなかったオードリーさんの人生を見ることができます。この作品をきっかけに、何かに気づいて、行動を起こす“アレ”になればいいなと思います(笑)。ぜひご覧ください!」とやや乱暴にまとめつつ映画をピールし、笑いの中イベントは幕を閉じた。

イベント動画はこちら!!!

0 notes

Text

「雨傘の日」とサムゲタンと甲南大学とエトガル・ケレットと秋元孝文と温又柔と木村友祐と福永信と「今、この世界で、物語を語ることの意味」と

先日、twitter上で「雨傘の日」の感想をいただき、思わず自分でもざっと読み返してみた次第。感想に書かれている視点については自分でもなんとなく把握はしていたものの、伝わっている人がたしかにいたのだと感慨深い。やはりこのあたりも私の武器なのだろうな。とくにこの作品はそこまで深く読み込まれることはこれまであまりなかったので(同人誌評でもこんな感じ。というか同人誌評っていったいなんなのだろうとさいきんよく思う)、数日経ったいまでもRT祭りである。この作品のパワーワードはやはり「親の脛はサムゲタン」であろうか。

それにしても、この29号の編集後記、「小説友達」を書いた(読んだ)あとに読むとまた味わい深い。

詩の感想もぼちぼち。

本日、17日は甲南大学にて文学イベント。期待していた高級外車は1台も見あたらず。土曜だからか。それともただの都市伝説だったのか。ともかく会場に来て真ん中より前の列に座っていると斜め前方に木村友祐氏の姿。さらに前の方には温又柔氏の頭が見える。1回だけ2年前にあった明治大学でのイベント「声の氾濫」でお見かけしただけなのにすぐにわかる不思議。なにかの文章で自分の名前の「おんうんじゅう」という響きが「おまんじゅう」みたいで気に入っていると書いていたのを憶えているが、髪型のせいもあって、どうしてもそっちに寄せているとしか思えない頭のかたち。ともかく時間がきて映画。ステファン・カースというオランダの監督による『エトガル・ケレット──ホントの話』。イスラエルの作家、ケレットについてのドキュメンタリー。ケレットが忍者ハットリ君のシャツを着ていたり『カメラを止めるな!』で聴いたような音楽が流れたりしたのも面白かったが、ケレット作品に合わせているらしく、虚実織り混ぜた、映像そのものの構成も面白い。イスラエルと聞いただけで身構えてしまう私のような人間でもケレット作品を読んでみたくなる短篇映画であった(ちなみに司会でもあった秋元孝文氏によればケレットはイスラエル批判もして祖国から裏切り者扱いされており(このあたりですでに好みの作家)、それに対し、「アンチ・イスラエル」ではなく「アンビ・イスラエル」と言っていて「アンビ」は二律背反みたいな意味の単語なのだが、なんだったか確証が持てない)。こういうの、作家のプロモーション方法としていいのではないか、などと思ったり。じっさい、「日本の古本屋」でぽちったし。上映終了後、木村氏に気づいてもらえ、会釈を交わす。2年前にお会いしただけなのに憶えていただいていた。休憩のあいだ、劇中で流れていた曲が流れていて、やはりこれは『カメラを止めるな!』でも使われてたよなあと。

休憩後、シンポジウム「今、この世界で、物語を語ることの意味」。ケレット発案のテーマだが、本人はブリュッセルでドラマ撮影をしなければならなくなり、欠席、ということで本人から届けられたビデオレターをなぜか2回流す。来年あらためて来日するらしい。福永信氏ははじめてお見かけするが、なんとなく変な納得をさせられる。自分でもなに言ってるかよくわからない。内容はとても示唆に富んでいてたいへん勉強になったが、唯一無二のストーリーに搦め捕られようとする誘惑に抗いつつ複雑なまま世界を見つめる姿勢など、共感する点も多かった。温又柔氏も木村友祐氏も自分の実体験というか実感をもとに話を創っていく書き手だが、とくに木村氏の地に足をつけてあくまでも低い視点からものごとを見ようとする姿勢が話の中に伝わってきて、私が木村作品を追う理由はそこであるよなあとあらためて実感するのであった。福永信氏(や、たとえば円城塔氏)のような作風に憧れたりないものねだりからの嫉妬を抱いたりもするわけだけれど(「雪の日」や「アゴアク」で私をそっち側と勘���いしてくださる方もいそうだけれど)、やはり私はこの立ち位置なのだと。

終了後、サイン会があるなら事前に言ってくれれば木村氏の著作を持っていっていたのにという恨みと、用事があるので懇親会があるのをスルーしなければならない、というか甲南大学での懇親会にこの格好で行けるのか、ドレスコードがあるんじゃないのかというよくわからない思考を残しつつ阪急岡本駅へ向かうのであった。

最近読んだ本

星野智幸『焔』(新潮社)

最近観た映画

『エトガル・ケレット──ホントの話』(ステファン・カース)

1 note

·

View note

Text

Winter on Fire

こんにちは。

ウクライナとロシアの悲しいニュースが日々報じられていますが、皆さま色々とご存知でしょうか?

私は狭い世界で生きてきたのでなぜこんな事態になってるのか全くわからず、いそいそとお勉強し始めたところです。少しずつ過去の報道など読んでいますが、ウクライナ側からの視点、ロシア側からの視点、ロシアでもプーチンさんを支持する人としない人がいて、とにかく事態が複雑であるということしかわかりません。

でも人が死ぬのは絶対ダメですね!対話でどうにかならないものなのでしょうか😔

ということで、2014年のウクライナの革命のドキュメンタリー映画がネットフリックスにあったので見ました。

(※かなり心がやられるので、3回ぐらいに分けて見た方がいいかもしれません!一回で見る場合も休憩を挟んで心を守りながら見てください!そして人と見たほうがいいです☝️)

ウクライナの方々が勇気を持って、親露政権の賄賂や不正に抗議してEU加盟に向けて歩んでいる歴史が描かれているのですが、民間人なのに命を顧みず行動する様子に圧倒されます。

同時になんでこんなひどいことができるんだろうと政府側の組織の暴力にビックリしてしまいます。

色々と衝撃だったのですが子供の意見がシンプルでわかりやすかったので引用いたします。

広場デモ隊 12歳 ロマン・サヴェリフ君の発言↓

それまで学校に通ったことがなかった。今は広場に住んでる。広場ではたくさんの仲間ができた。本当の兄弟みたいだ。

これ2014年の映画なんです。ついこの間です。

なぜこの子が学校に行ったことがなかったのか描かれていませんが、この子が学校に “行かなかった” わけではなく、”行けなかった” のであろうことは劇中の社交的で勇敢な様子から見て取れます。

彼らは金が欲しくてウクライナを裏切った。

彼らはウクライナのためでなく悪人たちのために働いている。悪いことばかりしてきて心が腐ってるんだ。

戦争の原因って突き詰めるとこうなのかなと思います。

お金のために悪いことをする。

悪いことをすると心が腐る。

悪いことをしても平気になる。

こうならないために全体で豊かにならなければならない。豊かになった後も、自分さえ良ければいいという甘い誘惑に個人個人が勝ち続けなければならない。

私たちは基本的に暴力や殺すことは本能が嫌がるようにできているそうです。喧嘩を見るとつい目を背けてしまう人の方が多いですよね。

なので、何が正義なのかがそれぞれ違うのは仕方ないことですが、殺して奪うという暴力に訴えかける方法に賛同する人は、満たされていたら減っていくと信じたいです。

すごく難しいことだ思いますが、全体の豊かさのためににできることを一人一人がやっていくしか、平和になる方法はないのかなと思いました。

ラグビーの精神を現す言葉

One for all , All for one

ですね。

サピエンス全史のユヴァルノアハラリ先生の、ロシアが軍事侵攻を開始したの日のツイート。

ピカソがナチスの空爆に抗議してこのゲルニカを描いたのが1937年だそうです。

100年近く経つのにまだ同じ間違いが世界で起こり続けています。

私に出来ることは本当に小さいけれど、探してやらなければなりません。

色々と考えるきっかけになると思いますので、皆様もお時間あればぜひこの映画、見てみてくださいませ🙇♂️

ではではお読みいただきありがとうございました🙏

0 notes

Text

5 Simple Techniques For プレミアム全身脱毛サロンのC3(シースリー)口コミ

うなじは自分では処理しにくい部分なので、脱毛によって処理の必要がなくなると人気となっています。

他のお客さんが気になりがちな施術室は、シースリーでは完全個室になっているので周りを気にせず脱毛が受けられそうです。

毛量・毛質の個人差もあるので、カウンセリングで相談してみて下さいね!!

キレイモも回数制と通い放題プランがあるので、気になる人はチェックしてみてくださいね。

回数プランの場合で比較すると「シースリー」は施術時間は早いけどやや高い

木綿豆腐、サバ水煮缶、ごま油、卵、パン粉、自然塩、ニラ、青ネギ、エリンギ、桜えび

【エロ漫画】女教師に呼び出された男子生徒は巨乳を露出した教師に誘惑されパイズリさ…

顔の脱毛もプラスでありましたが、全身脱毛で充分でしたのでそれに決めました。

シースリーに○○○あればいいな~というものは? キャンセル待ちのようにキャンセルが出たら自動的にそこに予約ができるような機能があればより予約が取りやすいと思う。

【エロ漫画】ギャルに「エッチしない?」と突然誘われて制服を脱ぎだしセックス開始!【ひっさつくん エロ…

【ウリ狂ドキュメンタリー】徹底検証!拓也のあの語録の謎が今解き明か... check here この前プレゼンがあったんだけど、パワポに拓也の画像とか音声使いまくってやったぜ。そしたら上司が「お前もう拓也使うなって言ったよな」ってマジギレ。別に拓也使っ...

施術中はスタッフの方とお話しているので、あっという間に全身脱毛が終わります。どの方も話しやすいです。

【エロ同人誌】ドイツでは男女の友人同士で一緒にお風呂に入るのが普通らしく、ホームステイ中のドイツっ娘…

シースリーではカウンセリング当日の施術は行っていません。契約後に初回施術日の予約をしてから帰るという流れです。

Read more here プレミアム全身脱毛サロンのC3(シースリー)口コミ

0 notes

Text

タマーシャー

Sangtye Aika (’59) 大詰めのハンサー・ワードカルとジャイシュリー・ガドカル。

タマーシャーTamasha の一座はwikiによれば2002年に 450あり、10,000人の演者がいるという。想像以上に盛況だが、常打ちは18-20とされる。

ドキュメンタリー Tamasha - Ek Gavran Gammat は Kantabai 母子のテント芝居一座に取材したもの。マハーラーシュトラ農民に笑みがこぼれるのは二度だけ、刈り入れの時期、タマーシャー一座が村に来たとき、とある。幕開けのガネーシャ招請、クリシュナの誘惑をめぐる踊り、風刺コント、ジャーンスィーのラーニーの劇を柱とした公演のあいまに演者たちの語りがはさまる。ここは社会的メッセージをもった一座のようだ。

独立前に作られた演目「ロバの結婚」Gadhavache Lagnaは農村、天宮、王宮を舞台とするが、現今のタマーシャーは神様色がない。異種婚は伝統的な雨乞い儀式でもある。

スタイルはいろいろで、音楽ショー、ちゃんとした脚本のある芝居、歌と踊り入りの軽喜劇、暴力的で下品なコントのようなものなど一座によってさまざま。舞台も劇場だけでなく野外劇もある。

wikiの記述では、かつてはブレヒトを原作とした作品もあり、時代によって改革主義からマハーラーシュトラ排外主義まで左右の政治色をもつようだ。

テルグ圏のヤクシャガーナムにも似ている。向こうは神様が主役でタマーシャーは世俗的だが、ゆるい即興芝居であることや、女形が出てくるところに共通点がある。男だけで演じていた時代の名残なのだろう。女形natchyaはkinnarと呼ばれるヒジュラー同様の第三の性(インドは公式に三つの性を認めている)に属するとされるが、ヤクシャガーナムの場合はどうなのだろう。

実演芸術は観客として一期一会の場に身を置かないとはじまらないが、タマーシャー映画なら精髄の一部を味わえる。この開幕場面など高揚感が伝わってくる。

Natrang の一座は踊り子、女形、ドールキーdhorki、一弦琴ek tara 、ハルモニウム、小シンバルmanjira、の10人くらいで構成されていた。タマーシャー映画でもこの編成が多い。最近は数十人のおおがかりなものもある。

Lokshahir Ram Joshi (民衆詩人ラーム・ジョーシー ‘47)の大ヒットで今日にいたるタマーシャー映画の原型が作られたといわれる。タマーシャーに入れあげてカーストを追放されたバラモンの主人公がハンサー・ワードカルHansa Wadkar の踊り子と結婚し一座をひきいる話だ。

ここではダンスより歌問答(Sawaal Jawab)が売り物になっている。一座の編成はNatrangとほぼ同じだ。

Sawaal Jawab はタマーシャー映画によく出てくるので人気場面のようだ。機知にとんだやりとりで物語や踊り子の運命が左右されるのが見せ場だが、言葉の問題で面白みはあまりわからない。

主演のハンサー・ワードカルは父親が裕福なタワーイフ、母親がデーヴァダースィーの家系に生まれた。後に貧窮して家計のため女優の伯母のいる映画界に入った。率直な自伝 Sangtye Aika (You Ask, I Tell)を残し、日本公開された「ミュージカル女優」( Bhumika '77)のモデルとされる。

ハンサーの自伝タイトルになったタマーシャー映画の代表作 Sangtye Aika ('59)でも、女形がトライアングルをもっている以外は座の編成は同一だ。ハンサーに村のクリシュナがからんでいる。ここから二代にわたる愛と復讐のラーヴァニーダンサーの物語が始まる。

娘役がジャイシュリー・ガドカルJayshree Gadkar で、子役として映画界入りしバックダンサーとして育ち、これが初の大役だった。のちに250本以上に出演し、マラーティー映画歴代トップ女優となる。歌はアーシャー・ボースレーで、マンゲーシュカル姉妹はマラーティー映画からキャリアを始め、以後もプレイバックを多くこなしている。

Bai Mee Bholi (’67)でのジャイシュリーと、やはり人気女優だったらしい Madhu Apte(? たぶん)の 歌問答Sawaal Jawab の一幕。Aika「聞いて!」の掛け声が入る。男女のカッワーリー合戦がそうであるように、一座同士で対抗する歌問答はスクリーン上だけのファンタジーだろうが、 Sawaal Jawab の長丁場はタマーシャー映画に欠かせない。

ジャイシュリーは「B級トップダンサー」として記事で紹介したラクシュミー・チャーイヤーLaxmi Chhaya と84年に共演している。ラクシュミーはやはりケタ違いに踊りが上手い。

ジャイシュリーは椅子に座っているだけで、パーン食ってる場合じゃないといいたいところだが、長い芸歴の終盤なのでしかたない。

ジャイシュリー映画の女形はこの役の代名詞ともいわれたガンパット・パーティールGanpat Patil 。Natrang でのアトゥル・クルカルニーの祖型にあたる。さまざまなタマーシャー映画に登場して、特徴ある顔立ちなので一目でわかる。natchyaとして主演した映画もあり、そこではアーユルヴェーダで治療して(いいのか)結婚をする役どころだった。実生活でも役回りのせいで子供の縁組などで苦労したらしい。

76年の Pinjra は Jhanak Jhanak Payal Baje の V.Shantaram 監督作品だが、ディートリッヒの「嘆きの天使」をタマーシャー一座に置き換えたもの。ガンパットはnatchya役に指名されたが、先の唯一の主演映画と重なり辞退している。

牛車ゆるゆると歩む一座。

男優のシュリーラーム・ラーグーShriram Lagoo とニルー・フレーNilu Phule が名演で、こののちのマラーティー映画を牽引していく。

運命のいたずらで一座に身を寄せた厳格なバラモンの教師が、カーストの掟をやぶり共食する場面。

ラーヴァニーで紹介したリラー・ガーンディーLeela Gandhi(映画タイトルではリラー、wikiではリーラー लीला गांधी)はダンサーから振付師にもなった芸歴の長い人で、やはり子供時代から映画で踊っている。出身の村にはラーヴァニーのカリキュラムがあったとあるので、タマーシャーのコミュニティーだったのかも知れない。ダンスはこの人がいちばんうまい。Sushila('78) を見ると踊りになっていない動きがない。ホクロはたぶん付けボクロで、作品によって消えたりする。おばさんになってからもタイトルはトップになった。

Aai(母 '81)はウシャー・ナーイクUsha Naik 主演のタマーシャー映画だが、冒頭でリラーが踊っている。席に座るラーニー・ムカルジー似の少女がウシャー。

ウシャーはジャイシュリーと同じくカルナータカ北境の出身で、子供のころから古典を習い、家貧しく早くからバックダンサーとして映画界入りした。(インタヴュー)

Hardi Kunk ('79)。インド映画でおなじみ、ダンスと並行して車が走るが、おそろしくモンタージュが下手だ。マラーティー映画はダンス場面のカメラ移動とかカット割りをする余裕がないかわりにダンサーの引きの映像とクローズアップでの転換が多く、Natrang で踏襲されていた。

ウシャーは2006年の Natle Mi Tumchyasathi でも達者なところを見せ、リラー同様に息が長かった。

Ek Hota Vidushak(ある道化 '92)でウシャー・ナーイクのかたわらで歌うマドゥー・カーンビーカルMadhu Kambikar は、タマーシャーを担ってきた Kolhathi コミュニティーの出身で、タマーシャー演者だった父の後を追ってこの世界に入った。

Ek Hota Vidushak はマードゥリーとよく共演したラクシュミーカーント・ベールデーLaxmikant Berde がマドゥー・カーンビーカルの母とタマーシャー一座をすて、90年代トップ女優のヴァルシャー・ウスガーオンカルVarsha Usgaonkar を追って映画界入りする話だった。

おまけ。ラーヴァニーダンサーのサーリーおよび着付け参考映像。こういうものはロープ結びとおなじで、やってみないとわからない。股で絞るスタイルの実際は理解できた。安全ピンや輪ゴムを遠慮なく使っているのは発見だ。

京都大学助教の飯田玲子がタマーシャーのフィールドワークを行っているが、刊行本はまだない。

2 notes

·

View notes