#ナムジュンパイク

Text

出張企画 茨城 水戸 dressbird

2024.6.9-6.11

フレイヤー制作しました

少し前に手に入れた復刻の本、ベルリンのギャラリストが集めた貴重なレコードやレコードのアートを集めた本からヨーゼフボイスの骨でレコードプレーヤーのような作品、KP Brehmerの目玉を思わせるレコードの絵

こちらも最近手に入れたナムジュンパイクの作品集から手書きのスコアを加工したものは表の写真の下に敷きました

ドイツの現代音楽にまつわるアーティストを今回水戸では初めてのご紹介するRIGARDSのモデルたちの写真と一緒に

少しでも長く手元に残してもらえるように紙は手触りの良いアラベールで

5.5×18cmと雑誌やテキストにちょうど良さそうな栞(しおり)サイズになりました

どこかで見かけたら是非手に取ってみてください

元ネタの本は店頭にあります、ご来店の際はパラパラとめくってみてください

0 notes

Photo

土曜の目的はコチラ。 鈴木大拙さんの禅の世界展。ちょうど、ミュージアム解説の時間についたのでお得だった*:・((=-ェ人))・:* ワタリウムは、ナムジュンパイク好きよね、、、 #ワタリウム美術館 #zen https://www.instagram.com/p/CkEvrS3PTFs/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

鈴木大拙展 Life=Zen=Art #鈴木大拙 #禅 #life #art #exhibition #ワタリウム美術館 #tokyo #japan #書 #modernart #inspiration #西田幾多郎 #南方熊楠 #柳宗悦 #ジョンケージ #大乗仏教 #思想 #artist #drawing #text #ナムジュンパイク #object #word #voice #近未来 #museum #september #holiday #fun #contemporaryart (ワタリウム美術館) https://www.instagram.com/p/CjS3a4avBQ4/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#鈴木大拙#禅#life#art#exhibition#ワタリウム美術館#tokyo#japan#書#modernart#inspiration#西田幾多郎#南方熊楠#柳宗悦#ジョンケージ#大乗仏教#思想#artist#drawing#text#ナムジュンパイク#object#word#voice#近未来#museum#september#holiday#fun#contemporaryart

0 notes

Photo

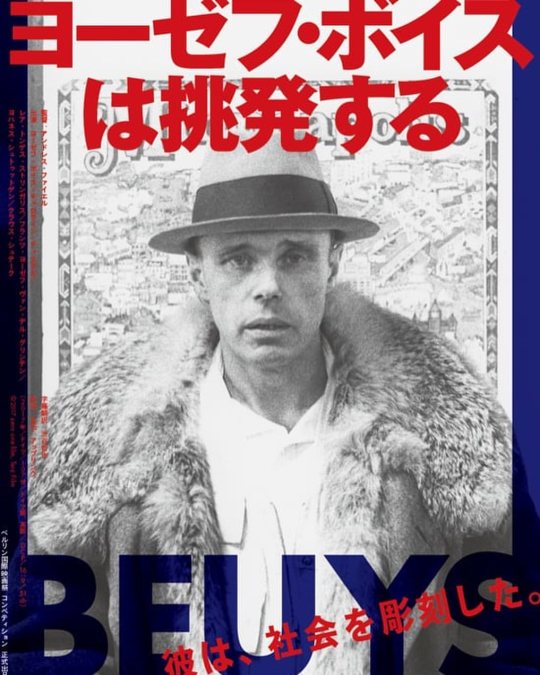

#アップリンクの映画60本見放題 _ ・ #ヨーゼフボイスは挑発する _ ・ #ヨーゼフボイス は結構好きだったけど あまり知らなかった面を見れた パワーをもらったな ・ #ナムジュンパイク は出てこなかったかな ・ #アップリンク渋谷 _ #savethecinema https://www.instagram.com/p/B-7bF8AJKLX/?igshid=1t70losvir6db

0 notes

Photo

原美術館①

美術館移転前最後の訪問。

今後の公開は不明なので複雑な建物の配置を記憶し、

稚拙ながらも館内図を参照して書き留めた。

建築家・渡辺仁にしては珍しいモダニズム建築で、俯瞰で見れば

レの字という不思議な形。前庭に面した建物は直方体だが

楕円柱の階段室を挟んで連なる建物は弧を描き、双方が中庭を囲んでいる。

そこに大きく張り出した車寄せや半円のサンルーム、

更には細かい円柱や庇なども加わって複雑な造形となっている。

ホテルニューグランド、日劇、服部時計店(銀座和光)と

様々な建築様式を駆使した渡辺だが、

施主の意向が反映されているとは言え相当不思議な建物だ。

実施設計を担当した第一生命館と同じ昭和13年竣工というのも興味深い。

それにしても館内は邸宅時代の面影が少ない。

美術館であるが故に調度品もないので生活感がなく、

それぞれの部屋がどの様に使われていたのか全く分からないのだ。

そこで関連ブログを調べてみると、原邸として使用されたのは

昭和13年から戦時疎開するまでの僅か数年間に過ぎない事が分かった。

なんてもったいない。。。戦後はGHQに接収されて将校の宿舎に。

その後も数奇な運命を辿り、外務省や各国大使館に使用された後は

空き家となり、マンション建設で解体されようとするも

コンクリートが頑丈過ぎて計画は中止、昭和54年になって

現代アート専門の美術館に生まれ変わったという。

そして当時の間取りもこちらにて発見。

これによると竣工時は、現在のザ・ホールの辺りから前庭を横切る形で

平屋と二階建ての和風建築が連なっており、建物がぐるりと

一周している事が分かった。つまり扇型に配置された建物のうち

レの字型の洋館とレンガ蔵のみが残り、

そこに新設のホールやカフェ、所蔵庫などがくっついて

今の形に落ち着いたという訳である。

そこまで考えが及ばなかったので、なるほどなと思った次第。

特異な洋館に注目しがちだが、和風屋敷の名残もあって

洋館の脇には和風門が残っている。敷地も��塀で囲われているが

こちらはよく見るとセメントで塗り固めた煉瓦塀だった。

邸内には緑が多く、点在する大木にも歴史を感じた。

既存の土蔵は茶褐色の煉瓦造り。目地が覆輪になっているので、

明治後期か大正時代に建てられたのものか。

その土蔵に新邸の煙突が張り付いているのも面白い。

内庭に張り出したカフェとザ・ホールは磯崎新監修の増築で

従来の庭の降り口はカフェの真ん中辺りにあったらしい。

それにしても中庭の心地良さは格別で、耳を澄ませば小鳥のさえずりや

御殿山庭園から聞こえる滝の音、近くを走る電車の音も聞こえてくる。

この日は穏やかな冬晴れだったので、作品を鑑賞しながら

二度も庭に出てしまった。五感に心地よい空間なのである。

展覧会『光―呼吸 時をすくう5人』は、

長時間露光を駆使して新旧の原美術館を写した佐藤時啓の作品が沁みた。

ナムジュンパイクの常設展示は以前から稼働していなかったが、

沢山あるブラウン管テレビは階段室の小窓に呼応していたのだと

最後の訪問になって気が付いたのだった。

12月1日探訪。

7 notes

·

View notes

Text

2020/02/22 SAT19:30–23:30

Goethe-Institut Tokyo「TELEXPLOSION:テレビ王国の憂愁1980s」開催記念SPECIAL@SUPER DOMMUNE!!

https://www.dommune.com/streamings/2020/022201/

●Chapter1「DER PLANとNeue Deutsche Welle」

●Chapter2「Die Tödliche Doris SPECIAL!!」

●19:30- 21:30 Goethe-Institut Tokyo「TELEXPLOSION:テレビ王国の憂愁1980s」開催記念SPECIAL!!

Chapter1「DER PLANとNeue Deutsche Welle」

TALK:DER PLAN(ATA TAK|from Düsseldorf)、宇川直宏(DOMMUNE)、臼田文明(NEdS RECORDS)他

ア・カペラLIVE:DER PLAN(ATA TAK|from Düsseldorf)

●21:30- 23:30 Goethe-Institut Tokyo「TELEXPLOSION:テレビ王国の憂愁1980s」開催記念SPECIAL!!

Chapter2 zoo tapes presents 「Plateaux of NOISE28 / 現代ノイズ進化論28」Die Tödliche Doris SPECIAL!!

出演:宇川直宏(DOMMUNE)、佐々木秀典(zoo tapes)、臼田文明(NEdS RECORDS)

GUEST:WOLFGANG MULLER(Die Tödliche Doris)、明石政紀 他

■TELEXPLOSION「ビデオテープの磁性体に咲いた極彩色の徒花」宇川直宏(DOMUNE)

1960年代から70年代にかけて、フルクサスのヴォルフ・フォステルや、ナム・ジュン・パイク、そして、スタイナ&ウッディ・ヴァスルカ、ブルース・ナウマン、ビル・ヴィオラ….日本からは、松本俊夫、飯村隆彦、山口勝弘や中谷芙二子らの”ビデオひろば”…オルタナティヴ・メディアとして拡散したビデオ・テクノロジーは、エクスパンデッドシネマや実験映画から襷を渡され、最も先鋭的な記録媒体となった!!!!!! そして、80年代、テレビとビデオの蜜月はRGBのフィードバックを経て、DIYに息吹を注ぎ、新たな覚醒の時代を迎えた!!!! ドイツにおける「Geniale Dilletanten」もその国際的潮流を体現したムーブメントの一つだ!!! スペルミスをわざと注入した"天才的ディレタント祭”と名付けられたこのオルタナティヴな運動を紐解き、今回ゲーテ・インスティトゥート東京では「TELEXPLOSION : テレビ王国の憂愁 1980S」と題した連続プログラムが行われる!そう、ビデオテープの磁性体に咲いた極彩色の徒花が、世紀を跨いで映し出されるのだ!!!!

ヴォルフガング・ミュラーが牽引したディー・テートリヒェ・ドーリスの実験的ドキュメンタリー映像!! 石井聰亙監督によるアインシュテュルツェンデ・ノイバウテンのミュージックビデオ「半分人間」!! 浅田彰と坂本龍一、RADICAL TVによる「TV EV Live: TV War」!! 国際ビデオカセットマガジン「INFERMENTAL」!! ナムジュンパイクの衛星中継によるサテライトアート作品「グッド・モーニング、ミスター・オーウェル」「バイ・バイ・キップリング」!! 腐る程の"動く絵"に満ち溢れすぎた2020年….映像によって世界は連帯していると言っても過言ではない。そんな中、これら80年代の実験の成果は、今世紀、一体何に活かされているというのか?ノイズまみれの磁気信号を蘇生させ、TELEXPLOSIONを浴びまくれ!!!!!! あなたはそこに未踏の視覚コミュニケーションの可能性を目撃するだろう!!!!!

そして何と渋谷PARCO9Fに移転を果たした SUPER DOMMUNEでは「TELEXPLOSION:テレビ王国の憂愁1980S」の開催を記念してスペシャルプログラムを配信!!!!! ゲストには今回、ゲーテインステテュートで36年ぶりの来日ライブを果たすいわゆる「ノイエ・ドイチェ・ヴェレ(ジャーマン・ニューウェーブ)」の先駆者=DER PLANと、ダダイスト集団「天才的ディレッタント」を牽引したディー・テートリヒェ・ドーリスのヴォルフガング・ミュラーが奇跡の登場!!!!!!! DOMMUNEで8年間続く長寿アヴァンギャルド番組= zoo tapes 「Plateaux of NOISE / 現代ノイズ進化論」の28回目として、特集される!!!!!!!!!! マイナスイオン発生器、グラウンディング・コンディショナー、シューマン共鳴波による超低周波発生装置、水晶入りのヒッコリーボード、そして電源ケーブルとサウンドケーブルの全てをアコースティックリバイブ社のサポートによりインストール!!!! 都内随一のフローティング・サウンドシステムへと進化(アコースティックリバイブ石黒氏ディレクション、エアラボの浅田泰氏サウンドデザイン)したSUPER DOMMUNEで是非驚愕のライヴストリーミング体験を!!!!!!!!

2020/02/19水〜23日「TELEXPLOSION:テレビ王国の憂愁1980S」@Goethe-Institut Tokyo <イベント詳細>

2020/02/19水〜23日「TELEXPLOSION:テレビ王国の憂愁1980S」@Goethe-Institut Tokyo <チケット予約>

2 notes

·

View notes

Text

2022/01/30

今日は近くのギャラリーまで、古川吉重展を観に行く。

販売系の高級ギャラリーでちょっと苦手だけど、たまに面白いものをやってるし、ピカソやシャガール、ルノアールなんかが観れたりするのは嬉しい。

今回の古川さんの展示もとても良かった。大きな油彩と、リトグラフ作品など、それから交流のあった作家さんの作品も少し。

ナムジュンパイクのシルクスクリーン作品とか初めて見たし、パイクの奥さん(名前失念)のはフルクサスのハイレッドセンターポスターのようなものでかっこいい。猪熊弦一郎のグァッシュの小品や水彩とアクリルのなんだか水面を思わせる作品も良かったし、野見山さんの作品も数点。古川さんの奥さんの平面のような立体のような(レリーフと言うのかしら?)木の作品も素敵だった。

古川さんの作品は力強くて、エネルギーがせめぎ合ってい���ような、それでいてオシャレと言うと言葉が悪いけど、スマートなのだ。写真で見るご本人も優しそうで、そしてとてもお洒落だった。

0 notes

Text

2018.06.15-23 漬ける季節

梅のシーズンですね。

毎年梅を漬けているのですが、今年は小田原産の無施肥完熟4キロを購入。無施肥無農薬ゆえに斑らだらけのWILD THINGSですが、とても香りが良いです。

これを一気に、まずは塩漬けして、重石をどーんと。

ついでに実山椒も入手。友人諸君がキロ買して後悔していたので笑(下ごしらえ的にね)、今年は少量で。

塩漬けと醤油漬けを作るべく、茹でる。

ザワークラウトも作る。その前はキャベツ酢、生姜酢、みょうが酢などをこしらえましたが、どうしてこうも漬ける行為に夢中になるのか。そうそう、ぬか漬けも育てておりましたが、春先にカビが発生してしまって捨てたんです。もう一度チャレンジしたいところです。

さておき6月23日、梅干し用の4キロのうち半分を赤しそ漬けにしたくて、下ごしらえ。まずは、梅酢の上がりの調子を見る。いい感じ。

で、妹と小2の甥っ子に手伝ってもらって赤しその下ごしらえ。葉をもぐ。

塩してアクをぎゅうぎゅうと。

紫汁に甥っ子狂喜。ぎゅうぎゅうともんでアクを出しまくってくれました。

その後、しそに梅酢を加えると、鮮やかなあの色に。

これをカメに戻して1ヶ月後くらい? 2、3日に渡って干すわけですが、実は今まで白干しばかりで、しそ漬けは初めてなのでとっても楽しみです。ちなみに、2週間前に漬けた青い小梅もいい感じになっておりまして。味見したら、我ながら死ぬかと思うくらい美味かったのですが、写真撮り忘れたので、明日にでもどっかのSNSであげます。

この時期は毎年「誰がこれを塩に漬けることによって美味しくいただく道筋を発見したのか」「塩漬けによるアク・毒抜きをどうやって発明したのか」などなど、先人の知恵や命がけのトライアルに興味を示さざるを得ないわけです。

例えば、大昔に梅の木より落ちた実を生で食って死んだ人がいたとして。だから生で食わないようにして、塩をして、それでも調子が悪くなる人が多いようならば適正な塩分を割り出したり。発酵も乳酸菌も、どこのどなたが発明してくださったのか、考えると首を垂れるばかりです。感謝。

今の我々の安全な食生活は、とんでもない人数のトライヤーの命の犠牲の上に成り立っているんですよね。尊い文化として感受させていただくと同時に、私も、数年後の文化に貢献するためのトライアルを率先して行い、死んで尚貢献し得る文献や記録を残しまくりたいものです。頑張ります。

*********

ついでに、近況ブログ。

6月15日:Twitterで、「月刊ムー」としまむらのコラボアイテムが発売されると知って、早速ゲットムーキャップ。

6月16日:梅干し用に発注した完熟梅が届く。

6月17日:黒ちゃんのお別れ会へ。ケントとユキちゃんのお子と散々遊んだのち、BOBOちゃんのお店でチル。

6月18日:渋谷のラジオ『道玄坂爆音部』!

その前にしぶそばでたぬきそばを食ってしまった。

6月19日:おばあちゃんの遺品の着物整理。秋口まで風を通したい。

しまいっぱなしだったおばあちゃんの遺品の着物。子供の頃に愛用していたちりめんの帯、かんざし。いくつか年齢に合うものを譲り受けて、着させてもらおうかな。いいかな、おばあちゃん。ダメだったら、私に雷落としたり、蛇踏んで噛まれたりする類のNG合図、あの世からちょうだい。

twitterより

6月20日:文化庁メディア芸術祭受賞作品展を閲覧

その後、ワタリウム美術館で『理由なき反抗』展。ナムジュンパイクからビートニクまで。ど真ん中ストレート。反抗の純度について熟考しました。

その後、『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス』試写会。

その後は某725にお邪魔して、大好きなパイセンがたと飲んで、帰宅。

6月21日:新宿二丁目のカレーの名店『草枕』へ。素晴らしく美味しかった!

その後は、中野裕之監督作品『ピース・ニッポン』試写会へ。中野裕之監督とドローンパイロットの遠藤祐紀さんによる上映後のトークの司会を努めさせていただきました!

この試写会にいらしていた小島淳二監督(teeveegraphics)、書家の西本宗璽さん、中野監督と、ご飯をいただきながら乾杯。素晴らしいひととき。

6月22日:頸椎症をやらかしてしばらく経つが、できる範疇のみストレッチしに、近所のジムでヨガ。呼吸法としてはありだが、ストレッチとしては、ない。痛いっす。

6月23日:でも頑張ります。今日は梅を漬けました。諸々頑張ります。

以上、日々の記録。

2 notes

·

View notes

Text

フロシキシキ コムデギャルソンの香水

プライマリー スピーキング

ura aru

solstice d'hiver gary hill

sites recited

加恵 女の子でしょ!

和田守ひろ 認知構造no

インザランド オブザエレヴェーターガールズ

スタイナ & ウッディ ヴァスカル

ナムジュンパイク

風間正 大津はつね

デ ザイン 訓練

斎藤信 フレームバイフレーム

2017.03.18

0 notes

Photo

窓展:窓からはじまるアートと建築の旅 五十嵐太郎さん監修だし、奈良原一高さんの王国シリーズ見られるし、って軽い気持ちで見に行ったらめちゃめちゃおもしろくて、思ったよりボリューミーで時間切れになってしまい、工芸館や本館展示回れなかった。 窓(や、ガラス)についての歴史や窓に特化したり関する作品が集められていて、クレーやマティス、岸田劉生もあれば、ナムジュンパイクやリヒター、ホンマタカシもある。 マティスって初めて見たかも。 鑑賞するものもあれば体感するものもあって、映像もおもしろかった。気に入ったのはローマン・シグネールという人の映像と物体作品。 それからJODIの「My%Desktop OSX10.4.7」。ある意味PCハードユーザーには恐怖。見た人がいたら感想を聞いてみたい! 屋外作品だった藤井壮介さんの「窓に住む家/窓のない家」は晴れた日に見れたらよかったな。 #窓展 #momat #国立近代美術館 (東京国立近代美術館 広報) https://www.instagram.com/p/B6YQ_7bllEH/?igshid=1rbda51s6h2ym

0 notes

Text

展覧会レビュー/大野高輝

YCAMで開催されていた「メディアアートの輪廻転生」とは、メディアを扱った「作品の「死」について考え、さらに「転生」させて未来に伝える可能性を模索します。」(YCAM メディアアートの輪廻転成公式ホームページより)というものだった。YCAMに関わったことのある100名を超える作家にアンケートをお願いし従来の作品保存とは違う観点で、作品の「死」そして「転生」の可能性について模索していた。

メディアアートと言われて私はなんとなく映像作品を思い浮かべた。そしてデータさえ残っていたらなんとでもなるじゃないかと思っていた。しかし作品で使ったOSが更新されただけで動かなくなったり、装置が故障した時に代わりのものが技術の進歩によりさらに良いものになって��まっていたり、作っている会社の事情により生産終了していたりという理由で完璧に元どおりに戻すことが難しいということが起こっているらしい。実際にナムジュンパイクのブラウン管を使った映像作品はブラウン管自体が生産終了しているのでこの課題に直面している。そのような経済活動が作品に予期せぬダメージを与えるとは、目の前の作品に込められた意図を読み解こうと鑑賞しているだけでは考えられないことだった。確かに作品をつくるときに使われる物は時代によって変化していき、社会の構造と同じように作品の構造も複雑になればなるほど自分1人では完結していないことが増えていくのだろう。目の前の作品は作者の手によってだけ作られたものではなく、他の目に見えない人の手を借りている。そして技術の発展というものは瞬く間にやってくるので築いた時にはすごいスピードで次々と過去の物となっていく。

そんな中でメディアアートの「死」と「転生」について作家の目線から考えていくというのは、新作をつくるときに考えることとは一味違う展開の仕方を私たちに見せてくれた。

展覧会の方法としては、そのアンケートの結果をホームページにて公開し、うち何人かの作家の自分が死んだと思う作品を古墳を模した展示室の中で再展示し、彼らの考えるその作品が死んだ理由を音声データで一つ一つ聞きながら鑑賞するというものだった。

私はそのような展示の方法が博物館のようだと思った。この道具(作品)は今からおよそどれくらい前に、誰によって作られ、どのような機能があったのか、そしてなぜ使われなくなって(死んで)しまったのか。一つ一つにきちんと理由が記載され情報が蓄積されていく様は博物館の展示と似ている気がしたからだ。そしてこの展覧会はきちんと作家の言葉から考えることによって一見過去の作品を扱っているようでいて、もう一度作家がどう向き合っていくか考える場になっていた。このことも現代で過去の遺産を捉え直している博物館のあり方に似ている気がした。つまりもはやメディアアートという特殊性ではなく、いま過去作をどう捉えているかが企画者側から作家に問う展覧会になっていた。

この方法はもう亡くなってしまった作家に対しては行うことができないが、まだ生きている作家のこれからの作品の残し方について、そしてこれからのそれぞれの作品の転生の可能性について考えていくことができるものだと思う。その作品は今の時代においてはどう考えるべきなのか自分で再評価を行う。そうすることにより、作品の本質がどこにあるのか多角的に知るための一つの調査方法になりうるのではないだろうか。

と同時に、ふとミロのヴィーナスのことを思い出した。それはとても有名な彫刻の一つだ。その彫刻が有名とされている一端に、私たち現代人は両腕が不在なことをいいことに時に科学の力を使い、どんな形だったのか・どんなポーズを取っていたのかについてのたくさんの説が考えられていることがあると思う。このような感じで100年1000年後に様々な人が好き勝手に転生させることを想像することは面白い。別に100%完璧な保存状態ではなくとも60%無事で残りの40%ほどは想像力の中でのちの時代の人たちがそれぞれが補完していく、もありだと思う。しかしそのような勝手な「転生」でゾンビなのかフェニックスなのか決められるのはたまったものではない、と思うならしっかり残しておける方法を考えなければいけない。つまりメディアアートというものは思っていたより耐久性の弱い素材だと受け入れ制作する必要があるということだと思う。

0 notes

Text

ナムジュン・パイク、没後10年、2020年笑っているのは誰(後期)

行く。パイク氏のビデオアートに初めて触れたのは。80年代、たぶんall star videoだったと思う。サイケ(死後?)な映像がカッコ良かった。その流れで、Radical TVのビデオや立花ハジメ氏のアートワークにも興味を持った。渋谷(イシバシ楽器だったか)にfairlight CVIが展示してあると知って、見に行ったような記憶もある。

そういえばパイクの"replica"は、坂本龍一のアルバム「音楽図鑑」の中の同名の曲に映像をつけたものだが、「あれは雨だれで、坂本龍一は雨だれに喜んでいる」と言ったらしい。雨のような映像の中でくるくる回っている教授を見てなるほど納得。

30年前の、そんなパイク体験を思い出しつつ、この展示では、パイクの思想を知ることができた。個人的には、1993年の筑紫哲也のインタビューが良かった。「メディアアートのような分野では、アーティストは、社会のアウトサイダーではなくなった。それは、アーティストにとっては良くないことだが、例えばバウハウスとはそういうものだった」というようなくだりが印象に残った。

図録は購入して良かった。様々な点で時代を予感というか先取りというか。磯崎新氏との対談で、「情報通信量と交通量は反比例する」と言っている。

磯崎新「挽歌集」の中の ナム・ジュン・パイク 生来の"壊す人"

radio sakamoto 2006/03/05 ナムジュンパイク追悼特集

を読みかえし、聴きかえす。

2 notes

·

View notes

Text

Favorite tweets

4/5からパリのGrand Palaisてとこではじまる参加予定のグループ展、出展者がティンゲリー、ナムジュンパイクなどレジェンド系から、ステラーク、池田亮司などそっち系のお馴染みの人、そして村上隆に最後ダフトパンクとなんだかもの凄いメンツ https://t.co/VkhcpJE7FS pic.twitter.com/BBMEVrCZ5d

— やんツー(yang02) (@yn02) April 1, 2018

from http://twitter.com/yn02

via IFTTT

0 notes

Text

蛭間/輪廻転生メモ2

・高嶺格

作品のコードが一ミリも理解されなくなった時

ものが残ってても意味ない

コンテクストが共有されなくなってしまったら意味がない

・梅田哲也

時代や世間に対する毒や批評性を

→ボディの死、身体の死でスタートしたのが社会的な死に広がっていった

美術���でやってる修復保存から出発してるけど、ストレートにその問題に提言するのではなく

死生観/作品とは何か

の問いに広がっていった

アンケートで具体的な提案があった人を選んでる

生きた作家8人

ナムジュンパイクを死んだとこちらで決めるのもよくない

壊れた作品ないか、ナムジュンパイクアートセンターに連絡した

作家が死んだと思う作品を展示してある

墓の中に作品が埋葬=展示してある

オーディオビジュアルガイドを聞きながら作品をみる

ザ・ミュージアム的な

オーディオガイドはポータブル再生プレーヤーの歴史が見れるように

紙/CDウォークマン/アイパッド

アイポットシャッフル/アイポットタッチが一番おススメ

全部聞くと30分

全部何人分かあるわけではなく、オーディオガイドの数は出てるだけ

中が狭いので、7〜10人まで人数制限

記録メディアのアウルフーベン

寿命チャート化している

マイクロフィルム500年もつ

記録メディアの歴史を追いつつ

墓も未来に伝えるための記憶メディアととらえている

墓のデザイン

なるかわはじめさん

ドーム状の構造を得意としている

構造計算

40人くらい登っても大丈夫

オープニング登れるようにしていた

複数人登ると子供が転がってしまった

お墓の中では作品の死を考える場

分からずに上で遊んでいる子供たち登れるように

インタビューダイジェストが20分くらい上がってる

Webサイトでフルのが上がってる

オーディオガイドで言われていた事

作品の死から文化の継承について考えるため

メディアアートは彫刻よりも耐久性がない

0 notes

Text

蛭間/輪廻転生メモ1

>キュレーター吉崎さんのお話

作品の修復保存からスタートした展示

エキソニモと展示をすることだけ決まってた

アートファン層があまり山口は

あつくないなという印象

エキソニモはニューヨークで活動したり、濃くリサーチ

どうやって問題を共有できるか

マニアックなテーマ

パブリックに、普遍的に。

→「作品の死」にフォーカスあてる

中谷さんの霧の作品も2・3年で動かなくなる

ワイカムは作品収蔵しない

メディアアート

機械を作品の一部として保つ

動かすほど使えなくなっちゃう

磨耗してしまう

ナムジュンパイク

ブラウン管を作品に取り込む

ナムジュンパイクが死んだあとに

ブラウン管も製造中止になって困ってる

それで10年くらい経ってる

芸大で芸術作品の保存の展示やってた

液晶をブラウン管にはめ込んでる

アーティストの声が阻害されがち

美術館はオリジナルを保っていかなければいけない

アーティストは表現を手を加えてでもアップデートしていく

両者の向いている方向が違う

ワイカムはアーティストの声に焦点を当ててみよう

声を元に展覧会が作られた

どの部分を残したらいいのか

部分:ゴースト?呼び方決まってない

その部分を残したら作品として

いられるんじゃないか

一緒に仕事したことあるアーティスト120人にアンケートをおくった

返って来たのが42人

アンケートの一部を空間に展示している

ダンス、ミュージシャンいろんな人

アーティストと名乗っていない人には送ってない

・寿命ってどれくらい?

・作品の死とはどのような状態

・タイムマシンでいけたらどう作品と再開したいか

・墓に入れたい作品あるか

死の定義がいろいろあるなという印象

いろんな死生観がある

人々の記憶に残れば作品として残ってる

特にパフォーマンスの人はモノとして残らないことが多いから

作品を共有した人、見た人がいる限り、という人が多かった

0 notes