#西田幾多郎

Text

“「出家などしてみても、いろんな悩みや雑念で、仲々思ふやうには遁(のが)れられないでせう」と云ふと先生が言下に「それが出家のねうちさ」と云はれた。”

(「方丈記」・p291)

1 note

·

View note

Text

白鳥: 西田幾多郎さんの『善の研究』の中の一節ですね。

眞(しん)の善とは唯(ただ)一つあるのみである。即ち眞の自己を知るといふに盡(つ)きている。我々の眞の自己は宇宙の本體(たい)である。眞の自己を知れば啻(ただ)に人類一般の善と合するばかりでなく、宇宙の本體と融合し神意と冥合(みょうごう)するのである。

(西田幾多郎「善の研究」)

鎌田: これも『善の研究』というのは、昔は大変によく読まれたんです。敗戦後も岩波書店の前に並んで買い求めた時期もあるんですが、しかし戦後はほとんど無視されてきたんですが、最近はまた西田哲学というのを別な面から見直すようになってまいりました。昔は『善の研究』というと、高等学校の学生は文化、理科を問わず、みな読んだ本なんですね。その中の有名な言葉なんですが、真の善はただ一つだ、と。それは真の自己を知るんだと。我々の真の自己というのは、そのまま宇宙の本体だ、と。『華厳経』でいうと、宇宙の本体は毘盧舎那仏です。宇宙の生命そのものですね。だから我々の自己は、そのまま宇宙の生命である毘盧舎那仏に通じているんだ、と。そして自分自身の本当の自己を知れば、それは自分自身を知ったことだけじゃなくて、人類一切の善、すべての善と融合しているんだ。先ほどの良忍の言葉の「一人一切人」なんですね。「一行一切行」なんですね。それを西田哲学はこういう近代の哲学用語を使って説明しているんですが、同じことなんですね。「宇宙の本體と融合し神意と冥合するのである」宇宙の本体は『華厳経』で言えば、毘盧舎那仏なんです。それと一つになっている。だから自分自身というものは、毘盧舎那仏と一つ。それから他の人も毘盧舎那仏に通じている。そうすると自分も他の人もみんな宇宙本体に通じているというのが、西田哲学の考え方ですね。それで西田哲学も「一即一切、一切即一」というような『華厳経』の理念を哲学論文集の第七に「和の論理と宗教的世界観」という論文がありますが、そういう中では縦横に使っておられるんですね。ちょうど西田博士とご親友であられた鈴木大拙(すずきだいせつ)博士は、やっぱり華厳というものを非常に重視されておられまして、華厳のこういう考えというものは、古代の仏教の『華厳経』の思想というんではなくて、現代にも通じるんだ、ということを鈴木大拙博士も言っておられるんですね。というよりも、次の世代というのは『華厳経』の思想、華厳の思想というものを考えていかないと、人類は大変な財産を失うんだ、ということも言っておられるんですね。ですから西田哲学にしろ、鈴木大拙博士の仏教学、禅学にしても、みんなそういう『華厳経』の理念というものを中にもっておられるという感じですね。今はあんまり顧みられておりませんが、しかし戦後一時期あれだけ下火であった西田哲学も、また違った目で読まれる時代がくるんではないか、と思うんです。だから日本人の中には、そういう『華厳経』の思想というのは何となく脈打っている。

鎌田茂雄 1999年 NHK「いのちの探求~大乗仏典に学ぶ6」

youtube

0 notes

Photo

#哲学の道 #philosopherwalk #西田幾多郎 #kitaronishida (at 哲学の道) https://www.instagram.com/p/CnEu8zcy6rg/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

鈴木大拙展 Life=Zen=Art #鈴木大拙 #禅 #life #art #exhibition #ワタリウム美術館 #tokyo #japan #書 #modernart #inspiration #西田幾多郎 #南方熊楠 #柳宗悦 #ジョンケージ #大乗仏教 #思想 #artist #drawing #text #ナムジュンパイク #object #word #voice #近未来 #museum #september #holiday #fun #contemporaryart (ワタリウム美術館) https://www.instagram.com/p/CjS3a4avBQ4/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#鈴木大拙#禅#life#art#exhibition#ワタリウム美術館#tokyo#japan#書#modernart#inspiration#西田幾多郎#南方熊楠#柳宗悦#ジョンケージ#大乗仏教#思想#artist#drawing#text#ナムジュンパイク#object#word#voice#近未来#museum#september#holiday#fun#contemporaryart

0 notes

Photo

理は物や心に由って所持せられるのではなく、理が物心を成立せしむるのである。 理は独立自存であって、時間、空間、人に由って異なることなく、顕滅用不用に由りて変ぜざる者である。 ー西田幾多郎 著『善の研究』よりー #西田幾多郎 #真理 #縁 #絶対他力 #不可称不可説不可思議 #散歩 #つれづれ #今日の言葉 #石神井公園 #撮影散歩 #今日の一枚 #カメラのたのしみ方 #順正寺 #写真 (石神井公園) https://www.instagram.com/p/Cgq6uDrvorD/?igshid=NGJjMDIxMWI=

1 note

·

View note

Text

A true intellectual intuition is the unifying activity in pure experience. It is a grasp of life, like having the knack of an art or, more profoundly, the aesthetic spirit …it is an extremely ordinary phenomenon … from the standpoint of pure experience it is actually the state of oneness of subject and object, a fusion of knowing and willing.

— Kitarō Nishida (西田 幾多郎)

34 notes

·

View notes

Link

#historyandphilosophy#kitaro nishida#japanese philosophy#西田 幾多郎#education#philosophy#inna besedina#shorts

1 note

·

View note

Quote

ジャニーが同性愛者(真性の少年性愛者、児童性愛者)であり、事務所に所属する男性タレントに対して性的児童虐待(同性愛行為の強要)を行っているとの話は、1960年代から散発的に繰り返し報道されてきた。

まず、駐留米軍の「在日軍事援助顧問団 (MAAGJ)」に勤務していた頃(1958年~1966年)から、外交官ナンバーの車(クライスラー)で新宿・花園神社の界隈に繰り出し、「ケニー」、「L」、「牛若丸」といったゲイバーで遊んでいたこと、更に新宿駅南口で網を張り、田舎から出てきた少年たちに声をかけては、常宿の「相模屋」(1泊600円のベッドハウス)に連れ込んでいたことを、当時のゲイ仲間・原吾一が、著書『二丁目のジャニーズ』シリーズで明かしている。

ジャニー喜多川が最初に手がけたタレントは「ジャニーズ」の4名(真家ひろみ、飯野おさみ、あおい輝彦、中谷良)で、当初は池袋の芸能学校「新芸能学院」に所属させていたが、学院内にてジャニーが15名の男子生徒たちに性的児童虐待行為をしていたことが発覚。

オーナーの名和太郎学院長(本名:高橋幸吉。2000年6月7日に急性心不全で逝去。81歳没)はジャニーを1964年6月28日付で解雇した。

しかしジャニーが、ジャニーズの4名も一緒に引き連れて出て行ってしまったためにトラブルとなり、ジャニーらが所属中の授業料やスタジオ使用料、食費など270万円を求めて学院長がジャニーを提訴し、裁判へと発展した (通称:ホモセクハラ裁判)。

なお、当時のジャニーは在日軍事援助顧問団(MAAGJ)に在籍する下士官事務職員として、米国軍人および外交官の立場にあったが、新芸能学院との騒動は「MAAGJの公務の範囲外の職業活動」で起こった問題であるため、「外交関係に関するウィーン条約」(日本では1964年6月8日に発行)の第31条1項による外交特権「外交官は接受国の刑事・民事・行政裁判権からの免除を享有する」の対象から漏れ、訴えられた。

この裁判は長期化し、1964年から実に4年に渡って行われた。

ジャニーズの4名も実際に証言台に立っており、その証言記録は『女性自身』(1967年9月25日号)、『ジャニーズの逆襲』(データハウス刊)、『ジャニーズスキャンダル調書』(鹿砦社刊)にて再現されている。

『週刊サンケイ』(1965年3月29日号)でも「ジャニーズ騒動 “ジャニーズ”売り出しのかげに」として5ページの記事が組まれた他、ルポライターの竹中労も、著書『タレント帝国 芸能プロの内幕』(1968年7月、現代書房)の中で「ジャニーズ解散・始末記」と題してジャニーの性加害について言及した (当書はその後、初代ジャニーズを管理していた渡辺プロダクションの渡邊美佐の圧力で販売停止)。

なお、『ジャニーズスキャンダル調書』では「同性愛」という表現自体を否定しており、ホモセクハラである以上、「性的虐待」、善意に表現しても「少年愛」であるとしている。

『週刊現代』(1981年4月30日号、講談社)にて、「『たのきんトリオ』で大当たり アイドル育成で評判の喜多川姉弟の異能」と題し、ジャーナリストの元木昌彦がジャニーの性趣向問題について言及。

(直後、ジャニーの姉のメリー喜多川から編集部に「今後、講談社には一切うちのタレントを出さない」と猛クレームが入り、元木は処分として『週刊現代』から『婦人倶楽部』の部署へと異動させられた。

この件については、『週刊文春』(1981年5月28日号、文藝春秋)でも、「大講談社を震え上がらせたメリー喜多川の“たのきん”操縦術」と題して報じられた。

なお、ジャニーの性的児童虐待についてメリーは、「弟は病気なんだからしょうがないでしょ!」と言ってずっと放任していた)

雑誌『噂の眞相』(1983年11月号)が、「ホモの館」と題してジャニーズ事務所の合宿所の写真を公開。

元所属タレントの告発も相次いだ。

元フォーリーブスの北公次は『光GENJIへ』(1988年12月)、

元ジューク・ボックスの小谷純とやなせかおるは『さらば ! ! 光GENJIへ』(1989年9月)、

元ジャニーズの中谷良は『ジャニーズの逆襲』(1989年10月)、

元ジャニーズJr.の平本淳也は『ジャニーズのすべて ~ 少年愛の館』(1996年4月)、

豊川誕は『ひとりぼっちの旅立ち ~ 元ジャニーズ・アイドル 豊川誕半生記』(1997年3月)、

山崎正人は『SMAPへ』(2005年3月)をそれぞれ上梓。

タレントの生殺与奪の全権を握るジャニーの性的要求を受け入れなければ、仕事を与えられずに干されてしまうという実態が明るみに出た。

中でも『SMAPへ』は、ジャニーが行っていた性行為の内容について最も細かく具体的に描写しており、少年に肛門性交を強要していたことも明かしている。

同じく元Jr.の蓬田利久も、漫画『Jr.メモリーズ ~もしも記憶が確かなら~』(竹書房の漫画雑誌『本当にあった愉快な話』シリーズに掲載。著:柏屋コッコ、2014年1月~2015年4月)に取材協力する形で暴露している。

ジャニーは肛門性交時にノグゼマスキンクリーム、メンソレータム、ベビーローションなどを愛用しており、少年隊もラジオ番組で、錦織一清が「ジャニーさんと言えばメンソレータム思い出すなぁ・・・」、東山紀之は「合宿所はいつもメンソレータムの匂いがしてた」など、分かる人には分かるギリギリの発言をしている。

元Jr.の星英徳も、ジャニー喜多川の死後になってネット配信で、「ただのJr.だった自分ですら、何十回もやられた。

ジャニーさんが特に好んだのは、小中学生の段階のJr.。

時には平日の朝から学校を休んで合宿所に来いと呼び出され、マンツーマンで性行為を受けた。

その最中は、当時付き合ってた彼女のことを毎回必死に頭で思い描きながら耐えてた。

メジャーデビューしたメンバーは必ず全員やられている。

必ずです! 全員やられてる!

そもそも断ったらデビュー出来ない」と幾度も打ち明け、ジャニーによる性被害や当時の事務所内での異常な状況を説明した。

ジャニーズの出身者以外からも、浜村淳が関西ローカルのラジオ番組『ありがとう浜村淳です』(MBSラジオ)の中でジャニーのことを「あのホモのおっさん」と発言したり、ミュージシャンのジーザス花園が、2009年発表の自作曲『ジャニー&メリー』で、AV監督の村西とおるもブログやTwitterで糾弾している。

ジャニーに対する感謝、愛���が誰よりも強いことで知られるKinKi Kidsの堂本剛(児童劇団の子役出身)は、小学5年生の段階で子役活動を辞め、一旦芸能界を引退していたが、姉による他薦でジャニーズのエンターテインメントの世界に触れ、自分もスターになって成功したいという感情が芽生える。

しかし成功するためには、まだ幼い小学6年生の段階からジャニーの性的な行為を耐え忍ぶしかなく、剛が中学2年生の14歳の時に奈良県から東京の合宿所に正式に転居してからは、ジャニーの性行為は更に過熱していった。

当時剛と非常に親しい関係にあった元Jr.の星英徳も、「剛は普通のJr.たちとは違うレベルの性行為をジャニーさんから受けていて、そのことにいつも悩んでた。剛が病んじゃったのはジャニーさんが原因」と、2021年6月25日の深夜にツイキャス配信で証言した。

剛にしてみれば、確かにジャニーには芸能界で大成功させて貰って感謝はしているものの、幼い頃から異常すぎる性体験を強いられ、自分の心と体を捨て去るという代償を払わされてきた訳であり、更に人一倍繊細な性格がゆえ、15歳からは芸能活動へのストレスも相まってパニック障害を抱えるようになり、長年に渡って自殺を考えるほどに苦しんだ時期が続いた。

自分で選んだ道ではあるし、ストックホルム症候群、トラウマボンド(トラウマティック・ボンディング)、グルーミングなどの効果によって、ジャニーに対して大きな感謝はしつつも、もしジャニーと出会わなければ、こんなにも苦しい思いをすることは無かった、という愛憎が入り混じった複雑な感情から、剛の自作曲『美しく在る為に』は、ジャニーへの思いや、芸能活動への葛藤が描かれた曲だと、一部のファンの間では解釈されている。

その歌詞の一部には、

「あたしが悪いなんて 云わせないの あなたが悪いなんて 云う筈がないの 人は勝手だったもの 何時も勝手だったもの 美しく在る為に 勝手だったもの」とある。

[1]

元光GENJIの諸星和己も、2016年11月6日放送のバラエティ番組『にけつッ ! !』(日本テレビ)に出演した際、千原ジュニアとの会話でジャニーについて、

千原 「数年後に大スターになると見抜くその力よ」

諸星 「違う違う、たまたま、たまたま」

千原 「先見の明がすごいんでしょ?」

諸星 「僕の考えだと、“結果論”だね。 あの人(ジャニー喜多川)の目がいいとか、見抜く力がすごいとか、“全く”無い!」

と断じ、ジャニーに対する世間の過大評価に異を唱えた。 そして番組の最後では、「ジャニーの感性はね、あれホ〇だから!」と締めくくった。

ジャニーについてはよく、「少年の10年後の成長した顔が見えていた」などと評されてしまうことがあるが、それは間違い。

確かに子供の頃は冴えない平凡な顔をした者が、美容整形なども踏まえて将来二枚目に化けたパターンもあるが、その一方、小さい頃は可愛かったのに、成長と共にどんどん劣化してしまったパターンも少なくない。

そもそも、テレビなどで頻繁に同じタレントの顔を目にしていれば、視聴者の目はその顔に慣れていく訳だから、マイナス面はどんどん軽減されていく。

ジャニーが持っていたのは権力と財力であって、人の10年後の顔はおろか、人の本質や将来を見抜けるような特殊能力、神通力は存在しない。

ジャニーは将来を予見して採用していたのではなく、ただ単に、今その瞬間の“自分の好み”の少年、個人的に性欲を感じる“ヤりたい相手”を選んでいただけであり、その少年がたまたまスターになるかならないかは、諸星が述べた通り、後からついてきた“結果論”に過ぎない。

ジャニーに個人的に嫌われれば、いくらスター性や才能がある者であっても捨てられるし、ジャニーに個人的に好かれれば、スター性の無い者であっても権力と財力でメディアにゴリ推しされ、結果、誰でも人気者になれた。

こうした、ジャニーの個人的な好み、機嫌だけで全てが操作・決定される、非常に特殊で独裁的な事務所だったため、多くのスターを製造した一方、本当に将来有望だったはずの多くの才能も死んでいった。

なお諸星はこの放送の一ヶ月後の2016年12月2日に大沢樹生と共に開催したトークライブでも、ステージ上で「俺が何で結婚しないか? ホモだから。 ジャニーみたいなものだから」と発言し、ジャニーを茶化している (諸星自身がゲイであるという部分は自虐による冗談であり、諸星はゲイではない)。

1988年~1989年にかけ、月刊誌『噂の眞相』もこの問題を数回取り上げた。

しかしジャニーズ側は、「『噂の眞相』という雑誌はこの世に存在しないもの」という姿勢を貫いていたため、全く相手にされることは無かった。

週刊誌『FOCUS』(1989年8月11日号、 新潮社)に、ジャニー喜多川が合宿所で撮影した田原俊彦の全裸のポラロイド写真が流出掲載される。

1999年10月28日号から2000年2月17日号にかけ、『週刊文春』がジャニーズ事務所に対する糾弾を14回に渡ってキャンペーンとしてシリーズ掲載。

ジャニーが所属タレントに対してセクハラ・児童虐待を行い、事務所内では未成年所属タレントの喫煙や飲酒が日常的に黙認されていると報道し、約15名もの元ジャニーズJr.が取材に協力した。

出版元である文藝春秋は、他の大手出版社と違ってジャニーズ事務所との癒着や影響力が皆無に等しかったために出来たことだった。

【キャンペーン開始の引き金的な記事】

江木俊夫 公判で元アイドルが「ジャニーズ」批判 (1999年10月7日号)

【14回のキャンペーン】

青山孝 元フォーリーブス衝撃の告発 芸能界のモンスター「ジャニーズ事務所」の非道 TVも新聞も絶対報じない (1999年10月28日号・p252~255)

ジャニーズの少年たちが耐える「おぞましい」環境 元メンバーが告発 「芸能界のモンスター」追及第2弾 (1999年11月4日号・p190~193)

ジャニーズの少年たちが「悪魔の館」合宿所で 「芸能界のモンスター」追及第3弾 強いられる“行為” スクーブグラビア ジャニーズ「喫煙常習」の証拠写真 (1999年11月11日号・p26~29)[1]

テレビ局が封印したジャニーズの少年たち集団万引き事件 追及キャンペーン4 マスコミはなぜ恐れるのか (1999年11月18日号・p188~191)

ジャニー喜多川は関西の少年たちを「ホテル」に呼び出す 追及第5弾 芸能界のモンスター (1999年11月25日号・p188~191)[1]

ジャニーズOBが決起! ホモセクハラの犠牲者たち 芸能界のモンスター追及第6弾 (1999年12月2日号・p195~197)

小誌だけが知っているジャニー喜多川「絶体絶命」 追及第7弾 (1999年12月9日号・p179~181)[1]

ジャニーズ人気スターの「恋人」が脅された! 追及第8弾 (1999年12月16日号・p185~187)

ジャニー喜多川殿 ユー、法廷に立てますか? 「噴飯告訴に答える 追及第9弾」 (1999年12月23日号・p179~181)

外国人記者が「ジャニー喜多川ホモ・セクハラは日本の恥」 追及第10弾 (1999年12月30日号・p38~40)

ジャニーズ裁判 元タレントはなぜ「偽証」した キャンペーン再開! (2000年1月27日号・p180~181)

ジャニー喜多川よ、ファンもこんなに怒っている 徹底追及(第12弾) (2000年2月3日号・p165~167)

NYタイムスも報じたジャ二ー喜多川「性的児童虐待」 (2000年2月10日号・p172~173)

ジャニー喜多川「性的虐待」 日本のメディアは腰くだけ ピュリツァー記者が激白 (2000年2月17日号・p34~35)

【追加報道】

スクープ撮! ジャニー喜多川の素顔 (2000年3月16日号)

ジャニー喜多川の性的虐待! 母親が決意の告白 「息子は私に訴えた」 (2000年3月23日号・p184~186)

新展開 ついに国会で質問されたジャニーズ性的虐待 なぜNYタイムスしか報じないのか (2000年4月27日号・p176~179)

ジャニーズ疑惑 梨元勝国会で証言へ! (2000年5月4日・11日合併号・p180~181)

大手メディアがこの性的児童虐待問題をこれほどまでに取り上げたのは1960年代以来初めてのことで、その波紋は大きく、自民党衆議院議員・阪上善秀(後の宝塚市長)も、2000年4月13日にこの問題を衆議院で取り上げた [注 6]。

1999年11月、ジャニー側は名誉毀損であるとして文藝春秋を訴え、1億700万円(ジャニーズ事務所に対し5350万円、ジャニー喜多川に対し5350万円)の損害賠償と謝罪広告1回を求める民事訴訟を起こした。

2002年3月27日、東京地裁の一審判決では、「高度の信用性を認めがたい。

証人の証言はたやすく信用できない点を残している」としてジャニー側が勝訴し、東京地裁は文藝春秋に対し、ジャニーへ440万円、ジャニーズ事務所へ440万円の、計880万円の損害賠償を命じた (井上哲男裁判長)。

文春側はこれを不服として東京高裁に控訴。 これに対抗するかのようにジャニー側も控訴。

2003年7月15日の二審判決では、ジャニーの性的児童虐待に関する記述について、

「喜多川が少年らに対しセクハラ行為をしたとの各証言はこれを信用することができ、喜多川が、少年達が逆らえばステージの立ち位置が悪くなったり、デビューできなくなるという抗拒不能な状態にあるのに乗じ、セクハラ行為をしているとの記述については、いわゆる真実性の抗弁が認められ、かつ、公共の利害に関する事実に係るものである」

と結論づけられ、ジャニー側の性的児童虐待行為を認定 (矢崎秀一裁判長)。

このため、性的児童虐待部分のジャニー側の勝訴は取り消され、損害賠償額はジャニーへ60万円、ジャニーズ事務所へ60万円の、計120万円に減額された。

ジャニー側は損害賠償額を不服として最高裁に上告したが、2004年2月24日に棄却され (藤田宙靖裁判長)、120万円の損害賠償と性的児童虐待行為認定が確定した。[1]、[2]

しかし各芸能マスコミは、一審の880万円から120万円に減額された事実だけをベタ記事で書いて済ませ、「性的児童虐待が認められた」という肝心の部分は書かなかった。

この問題について、懐疑主義団体「JAPAN SKEPTICS」の機関誌『NEWSLETTER 53号』にて、当時同会の副会長だった草野直樹が批判。

「マスコミの誤りというのは、『間違ったことを報じる』だけでなく、『必要なことを報じない』ことも含まれる。 そして後者の多くは、いくつかの『タブー』に縛られていることが原因になっている。

報道におけるタブーのベールを抜いた報道には、オカルト・疑似科学の類と同様に騙されないようにしよう」と訴えた。

芸能評論家の肥留間正明も、「芸能界でホモセクハラが裁判になったのは異例。

真実と認められたのも初めてで、これは社会的な事件」と語っている。

また、ニューヨーク・タイムズや、イギリスの新聞・オブザーバーなどの海外メディアも大々的に取り上げ、この問題をタブー視するなどして真実を報道しない卑怯で腰抜けな日本のマスメディアの姿勢、体質を批判した。

以後もジャニーズ事務所と文藝春秋は対立。 2006年に『武士の一分』が映画化された際、ジャニーズは文春文庫で発売されている藤沢周平の原作本の帯に、主演の木村拓哉の写真の使用を一切許可しない、という対抗措置を取っている。 また、木村が工藤静香と結婚した際にも、会見への週刊文春の参加を禁じた。

そのため、文春側は巻頭グラビアで白紙ページに木村とインタビュアーの輪郭のみを描き、ジャニーズによるメディア統制であると非難した。

2010年3月14日、サイゾーウーマンにてシリーズ連載「新約・ジャニーズ暴露本」開始。

2018年6月6日、サイゾーウーマンにてシリーズ連載「いま振り返るジャニーズの“少年愛”報道」開始。

2019年7月9日にジャニーが逝去。

その際、テレビや雑誌など、日本の主要メディアではジャニーを賛美する歯の浮くような美辞麗句のみが並べられ、まるでジャニーを聖人君子かのように崇め奉った。

ジャニー喜多川 - ジャニーズ百科事典

75 notes

·

View notes

Text

Japanese thoughts and philosophies are small. (Essay)

Kitaro Nishida

Kitaro Nishida is probably the most famous Japanese philosopher. Using his experience with Zen as the core, he sought to fuse Buddhist doctrine with Western philosophy. He tried to absorb Western philosophy by using the special religious experience of Zen.

He said, if it can't explain this kind of religious experience, it's not philosophy. However, shouldn't religion and philosophy be clearly distinguished? I don't think it's good to confuse the two.

However, a common theme between Buddhist doctrine and Western philosophy is the ``Law of Excluded Middle.'' The basic attitude of Western philosophy is that it is impossible to be "A and not A," but Buddhist doctrine holds that it is possible to be "A and not A." Therefore, Kitaro Nishida and his friend Daisetsu Suzuki follow the Buddhist theory that ``A is not A, and therefore it is exactly A.'' I think this is sophistry.

Rather, isn't the thesis that in Western philosophy's ``dialectics'' at the end of the contradiction between A and not A, ``B, which is neither A nor not A, is born'' more straightforward? The law of excluded middle can also be overcome from within Western philosophy.

Kitaro Nishida's philosophy attempted to fuse Buddhist doctrine and Western philosophy, but it ended up being a miserly failure, and I believe that he ended up simply compromising the two. Japanese thoughts and philosophies have their limits, and it is impossible to create great ideas that will be accepted worldwide.

Rei Morishita

日本の思想と哲学は、小振りである。(エッセイ)

日本人の哲学者として、たぶん最も有名なのは西田幾多郎だろう。彼は禅を体験した経験を核として、仏教の教理と西洋哲学を融合させようとした。禅という特殊な宗教体験を以って、西洋哲学を併呑しようとしたのだ。

この種の宗教体験を説明できなければ、哲学ではないという勢いだ。しかし、宗教と哲学は峻別すべきではないだろうか。両者の混同は宜しくないと、私は思う。

ただ、仏教の教理と西洋哲学に共通する切実なテーマは「排中律」であろう。「Aであって、非Aである」ことはありえないというのが西洋哲学の基本的態度であるが、仏教の教理では「Aであって、非Aである」ことがあり得る、とされる。そこで西田幾多郎と友人の鈴木大拙は「Aは非Aであり、それによってまさにAである」という仏典の説に則る。私は、これは詭弁だと思う。

むしろ西洋哲学における「弁証法」で、A、非Aの矛盾の果てに「Aでも非Aでもない別のBが生まれる」というテーゼのほうがずいぶん素直ではないか。排中律は、西洋哲学の内部からでも克服できる。

西田幾多郎の哲学は、仏教の教理と西洋哲学を融合させようとしたが、それは無残な失敗に帰し、単に両者を折衷しただけに終わっていると考える。日本の思想や哲学には限界があり、世界に通用する大思想は生み出せないのだ。

#Japanese thoughts and philosophies#rei morishita#essay#Kitaro Nishida#Zen#Buddhist doctrine#Western philosophy#Law of Excluded Middle#sophistry#dialectics

11 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)12月27日(水曜日)参

通巻第8070号

AIは喜怒哀楽を表現できない。人間の霊的な精神の営為を超えることはない

文学の名作は豊かな情感と創造性の霊感がつくりだしたのだ

*************************

わずか五七五の十七文字で、すべてを印象的に表現できる芸術が俳句である。三十一文字に表すのが和歌である。文学の極地といってよい。

どんな新聞や雑誌にも俳句と和歌の欄があり、多くの読者を引きつけている。その魅力の源泉に、私たちはAI時代の創作のあり方を見いだせるのではないか。

「荒海や佐渡によこたう天の川」、「夏草や強者どもが夢の跡」、「無残やな甲の下の蟋蟀」、「旅に病で夢は枯野をかけ巡る」。。。。。

このような芭蕉の俳句を、AIは真似事は出来るだろうが、人の心を打つ名句をひねり出すとは考えにくい。和歌もそうだろう。

『春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すてふ 天香具山』(持統天皇)

皇族から庶民に至るまで日本人は深い味わいが籠もる歌を詠んだ。歌の伝統はすでにスサノオの出雲八重垣にはじまり、ヤマトタケルの「まほろば」へとうたいつがれた。

しかし人工知能(AI)の開発を米国と凌ぎを削る中国で、ついにAIが書いたSF小説が文学賞を受賞した。衝撃に近いニュースである。

生成AIで対話を繰り返し、たったの3時間で作品が完成したと『武漢晩報』(12月26日)が報じた。この作品は『機憶(機械の記憶)の地』と題され、実験の失敗で家族の記憶を失った神経工学の専門家が、AIとともに仮想空間「メタバース」を旅して自らの記憶を取り戻そうとする短編。作者は清華大でAIを研究する沈陽教授である。生成AIと66回の対話を重ね、沈教授はこの作品を「江蘇省青年SF作品大賞」に応募した。AIが生成した作品であることを予め知らされていたのは選考委員6人のうち1人だけで、委員3人がこの作品を推薦し

「2等賞」受賞となったとか。

きっと近年中に芥川賞、直木賞、谷崎賞、川端賞のほかに文学界新人賞、群像賞など新人が応募できる文学賞は中止することになるのでは? 考えようによっては、それは恐るべき時代ではないのか。

文学の名作は最初の一行が作家の精神の凝縮として呻吟から産まれるのである。

紫式部『源氏物語』の有名な書き出しはこうである。

「いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひける中に、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり」

ライバルは清少納言だった。「春は曙、やうやう白く成り行く山際すこし明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる」(清少納言『『枕草子』』

「かくありし時すぎて、世の中にいとものはかなく、とにもかくにもつかで、世に経るひとありけり」(道綱母『蜻蛉日記』)

額田女王の和歌の代表作とされるのは、愛媛の港で白村江へ向かおうとする船団の情景を齊明天王の心情に託して詠んだ。

「熟田津に 船乗りせむと月待てば 潮もかなひぬ今は漕こぎ出いでな」(『万葉集』)。

「昔、男初冠して、平城の京春日の郷に、しるよしして、狩りにいにけり。その里に、いとなまめいたる女はらから住みけり。」(『伊勢物語』)

▼中世の日本人はかくも情緒にみちていた

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶ泡沫(うたかた)はかつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」(『方丈記』)

『平家物語』の書き出しは誰もが知っている。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。 猛き者も遂にはほろびぬ、 偏(ひとへ)に風の前の塵におなじ」。

『太平記』の書き出しは「蒙(もう)竊(ひそ)かに古今の変化を探つて、安危の所由を察(み)るに、覆つて外(ほか)なきは天の徳なり」(『太平記』兵藤祐己校注、岩波文庫版)

「つれづれなるままに、日くらし硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」(『徒然草』)

古代から平安時代まで日本の文学は無常観を基盤としている。

江戸時代になると、文章が多彩に変わる。

井原西鶴の『好色一代男』の書き出しは「「本朝遊女のはじまり、江州の朝妻、播州の室津より事起こりて、いま国々になりぬ」

上田秋成の『雨月物語』の書き出しはこうだ。

「あふ坂の関守にゆるされてより、秋こし山の黄葉(もみぢ)見過しがたく、浜千鳥の跡ふみつくる鳴海がた、不尽(ふじ)の高嶺��煙、浮島がはら、清見が関、大磯小いその浦々」。

近代文学は文体がかわって合理性を帯びてくる。

「木曽路はすべて山の中である」(島崎藤村『夜明け前』)

「親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜ぬかした事がある」(夏目漱石『坊っちゃん』)

「石炭をば早はや積み果てつ。中等室の卓つくゑのほとりはいと静にて、熾熱燈の光の晴れがましきも徒らなり。今宵は夜毎にこゝに集ひ来る骨牌カルタ仲間もホテルに��りて、舟に残れるは余一人ひとりのみなれば」(森鴎外『舞姫』)。

描写は絵画的になり実生活の情緒が溢れる。

「国境の長いトンネルをぬけると雪国だった」(川端康成『雪国』)

谷崎潤一郎『細雪』の書き出しは写実的になる。

「『こいさん、頼むわ』。鏡の中で、廊下からうしろへ這入はいって来た妙子を見ると、自分で襟えりを塗りかけていた刷毛はけを渡して、其方は見ずに、眼の前に映っている長襦袢姿の、抜き衣紋の顔を他人の顔のように見据みすえながら、『雪子ちゃん下で何してる』と、幸子はきいた」。

「或春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下に、ばんやり空を仰いでいる、一人の若者がありました」(芥川龍之介『杜子春』)

▼戦後文学はかなり変質を遂げたが。。。

戦後文学はそれぞれが独自の文体を発揮し始めた。

「朝、食堂でスウプをひとさじ吸って、お母様が『あ』と幽(かす)かな声をお挙げになった」(太宰治『斜陽』)

「その頃も旅をしていた。ある国を出て、別の国に入り、そこの首府の学生町の安い旅館で寝たり起きたりして私はその日その日をすごしていた」(開高健『夏の闇』)

「雪後庵は起伏の多い小石川の高台にあって、幸いに戦災を免れた」(三島由紀夫『宴のあと』)

和歌もかなりの変質を遂げた。

正統派の辞世は

「益荒男が 手挟む太刀の鞘鳴りに 幾とせ耐えて今日の初霜」(三島由紀夫)

「散るをいとふ 世にも人にも さきがけて 散るこそ花と 吹く小夜嵐」(同)

サラダ記念日などのような前衛は例外としても、たとえば寺山修司の和歌は

「マッチ擦る つかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの 祖国はありや。」

わずか三十一文字のなかで総てが凝縮されている。そこから想像が拡がっていく。

こうした絶望、空虚、無常を表す人間の微細な感情は、喜怒哀楽のない機械が想像出来るとはとうてい考えられないのである。

AIは人間の霊感、霊的な精神の営みをこえることはない。

7 notes

·

View notes

Text

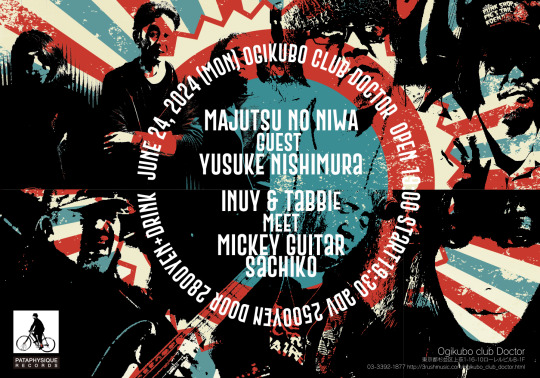

JUNE 24, 2024 (MON) OGIKUBO CLUB DOCTOR

open 19:00 start19:30 adv 2500yen door 2800yen+drink

魔術の庭 guest: 西村雄介

Inuy & Tabbie meet Mickey Guitar(松谷健) and SACHIKO

魔術の庭

(福岡林嗣、ルイス稲毛、諸橋茂樹)

"Rockの最後衛にして保守反動。今時全く流行らない大型アンプを積み上げ、戦艦大和もかくやと21世紀に逆行し続ける東京ゼロファイター達は、約30年前のOverhang Party時代からなにも変わっていない「進歩の敵」である。「ただ馬鹿デカい音で延々と同じことを繰り返しているだけのようだが、そこに僕は悪魔の旋律を聴いている気がする。音楽を理解するためにはそれぞれの持っている耳の歴史が重要なのだ」とは1995年、当時の朝日新聞記者近藤康太郎氏によるAERA誌にての評。”

西村雄介 Yusuke Nishimura

1963年京都生まれ、滋賀育ち。

10代の頃にジャズやパンクに洗礼を受け独学でギターやベースを始める。

1980年代より東京で音楽活動を開始。遠藤ミチロウ、町田町蔵、Phew、川田良、福岡林嗣など多数のバンドに参加。

近年は藤掛正隆、加藤一平との「Heavenly Arms」など、即興音楽シーンでも活動。2023年より札幌に移住、東京と札幌の2拠点で活動している。

Inuy & Tabbie

(イヌイジュン、タバタミツル)

2021年結成のDrum'n Bassによるリズムユニット。ドラム=ザ・スターリンのイヌイジュン、ベース=zeni geva、アシッドマザーズテンプル他のタバタミツル。都度異なる「上物」ゲストを招致、というか拉致して繰り広げる出たとこ勝負のインプロヴィゼーションが骨頂。

Mickey Guitar

(Ken Matsutani)

Captain Trip Records, Marble sheepなどの運営・活動で海外でも知られる松谷健のソロ・ギター・ワークプロジェクト。一音一音重ねてゆくサウンドはアンビエントであり時にカオティックでもあり美しくホーリーな空間を演出する。

SACHIKO

ヴォイスとエレクトロニクスによるドローンを主軸としたソロユニットをはじめる。06年ファーストアルバムを発表後、幾つかのフェスティバルに参加、欧州ツアーを行う。他に「VAVA KITORA」「Tangerine Dream Syndicate」「Albedo Fantastica」等で活動。レーベル「Musik Atlach」主宰。

3 notes

·

View notes

Text

「オリエントへのまなざし -古代ガラス・コプト織・アジア陶磁-」展

早稲田大学 會津八一記念博物館で「小野義一郎コレクション オリエントへのまなざし -古代ガラス・コプト織・アジア陶磁-」展を見る。西アジアの古代ガラスやイスラーム陶器、エジプトのコプト織、東南アジアの陶磁など約80点が展示されている。古代ガラスはこれまで見る機会が多少はあったものの、まとまった数を見るの���初めて。コプト織はまったく未知の領域。東南アジアの陶磁も、散発的に見たことならあった気がするけど……という程度。そんな自分にはおあつらえ向きの企画展で、新鮮な鑑賞体験ができた。また、たとえば古代ガラスだと、ガラスの歴史を通観する展示のなかで見るのと、考古資料の展示の一環として見るのと、古代ガラスだけを集めた展示で見るのとでは、見えかたが違ってきたり、ひいてはそこから気づくことも違ってきたりする。同一ジャンルに属する文物を異なる文脈で繰り返し見ることができるのは幸いである。

さて、メインビジュアルに採用されているのは、ガラスの面カット装飾浅鉢。サーサーン朝時代、4〜6世紀、イランあたり。この下の自分の撮った写真より、上の展示室風景のビジュアル写真のほうが装飾がいくぶん見やすいかもしれない。

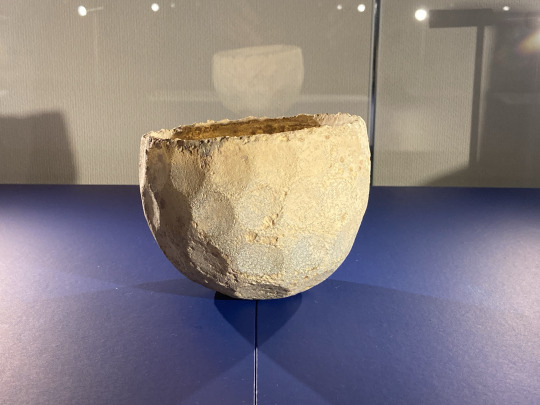

円形切子装飾椀。サーサーン朝、5~7世紀、東地中海沿岸。全体的に黄白色なのは風化のためで、本来は淡緑色の透明ガラスとのこと。円形にカットされた装飾が確認できる。風化した風情も正直なところ好きなのだが、「いまでこそ経年変化で時代がかった見た目になっているけど、作った当時は古色はついていなかったのだから、元の姿を想像しながら見よう」と思いながら(心の目で)見るよう努めた。

次の2点はイスラーム時代のガラス。左は12~13世紀、シリアかエジプト、マーブル装飾扁壺。文様がちょっとラテアートっぽい。右は型吹長頚瓶、11~12世紀、イラン。香水を散布するために使われたもの。10世紀ごろ蒸留技術が確立してバラ水などが普及したことから、このようなガラス製品が作られたものと見える。

ローマ時代のミルフィオリ・パテラ形杯。前1~1世紀、東地中海沿岸。棒ガラスを組み合わせて金太郎飴のように輪切りにして文様を作っている。

これもローマ時代、型吹双面瓶、1世紀後半〜2世紀、東地中海沿岸。微笑んでいる顔と怒っている顔が型吹きの技法で作られている。

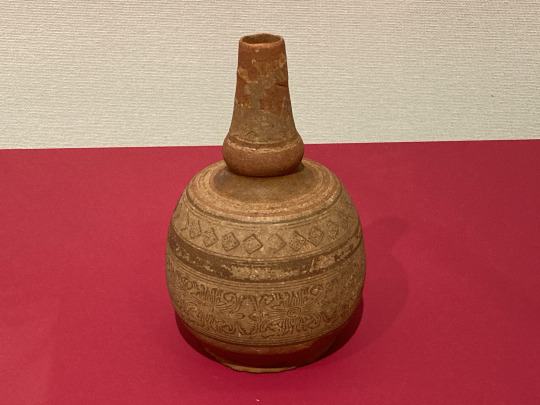

前期青銅器時代、紀元前2300~前2000年ごろの土器、掻落彩文杯。シリア北西部で出土したもの。直線や波線の文様はヘラのようなもので掻き落として作られている。

ラスター彩人物文鉢。イラン、セルジューク朝時代、12世紀後半〜13世紀前半。2人の女性が描かれている。

藍釉鉢。イラン、セルジューク朝時代、12世紀後半〜13世紀前半。

色絵金彩鉢。イラン、セルジューク朝時代、12世紀後半〜13世紀前半。花のような太陽のような星のようなものが描かれている。白釉の上に藍彩で下絵付けをして焼成し、その上に色絵金彩で上絵付けを施す、ミナイ陶器と呼ばれるタイプらしい。

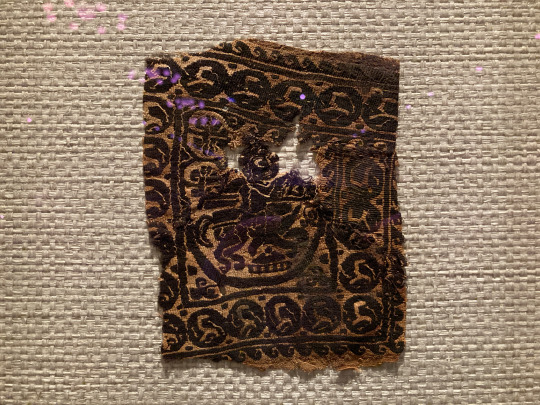

コプト織は、エジプトの遺跡から出土する染織品の総称で、必ずしもコプト教と関係があるとは限らない。下の2点は6~7世紀のコプト織で、左は踊る女たち、右は馬に乗る男の図柄。

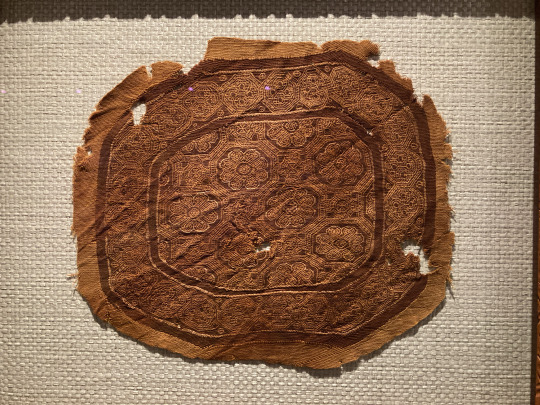

10~11世紀の幾何学文のコプト織。

左は4人の聖人が並んでいる図柄、7~8世紀。右は5~6世紀、幾何学文だが、ふたつの四角形を組み合わせた形はキリストの十字架を表現したものらしい。そして貴重な染料で紫色に染められている。

蕾モチーフのコプト織、6~7世紀。蕾のモチーフはコプト織でとても好まれていた由。

クメール陶器、黒褐釉象形壺。12~13世紀。壺の高台が象の4本脚になっていてかわいらしい。象は背中に宝珠のようなものを背負っている。

クメール、12~13世紀の黒褐釉線文壺。黒褐釉の平壺はクメール陶器の典型のひとつだそう。

クメール、11~12世紀、施釉刻線蓋付高坏。須弥山を模したと思しきこの形もクメール陶器の特徴とのこと。アンコールワットなどのクメール建築とも相通じていておもしろい。

ベトナム、14世紀、鉄絵草花文椀。ベトナム産の鉄絵陶器は日本の大宰府などからも出土しているとか。海外へ輸出するために数多く生産されたらしい。

ベトナム、15世紀、青花神獣文瓶。獣類の長である麒麟と鳥類の長の鳳凰が描かれている。

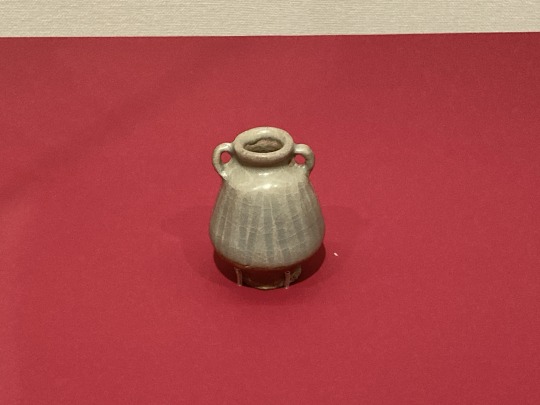

タイ、14~15世紀、青磁刻線文双耳小壺。小さくてかわいいやつ。

タイ、15世紀、白磁鳥形水注。

タイ、15~16世紀、白・黒象嵌瓶。象嵌する土と胎土とでは耐火度や収縮率などが異なるため、ひび割れたり象嵌が剥がれたりしないためには高い技術力が必要だとのこと。つまり下の写真の陶器は手練の作なのだろう。

3 notes

·

View notes

Photo

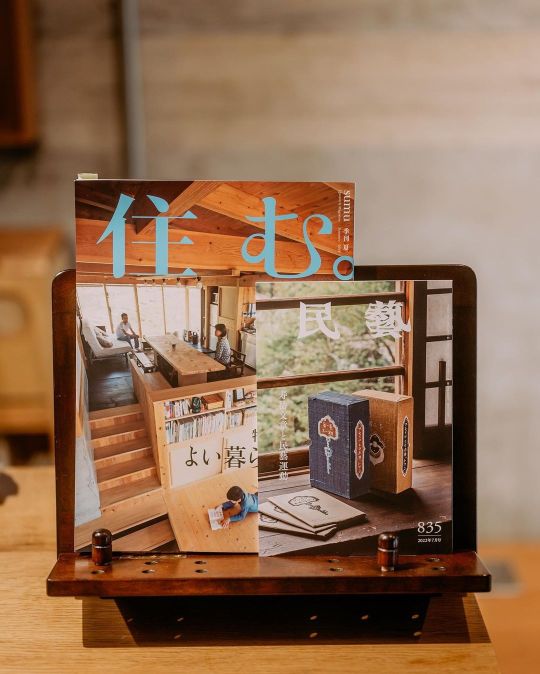

『民藝』七月号が出ています。特集は「寿岳文章と民藝運動」。英文学者として、またダンテ『神曲』の翻訳などで知られる寿岳ですが、柳宗悦、そして民藝運動との関わりは深く、これまで取り上げられる機会がほぼなかったのも不思議です(三宅忠一との関わり深い人なので敬遠されていたことは事実かと思います)。ちょうど先の日本民藝協会全国理事会において、兵��の前野さんが民藝誌で取り上げて欲しいと言ってくださった方の一人であったので、まさにうってつけの特集です。僕としては、所収の「私と民藝品」を読んでいただけるのが何よりの望みです。どうぞご一読ください。 また、赤木明登さんから雑誌『住む。』をお送りいただきました。先にいただいた冊子『禅と工藝』とつながる話としてご提示いただいたのかと思います。ありがとうございます。感想としては先に書いたことと変わりなく、民藝を単に審美的な趣味としない、という点においてはまったく異議はありません。ひとつ気にかかったのは、注釈なしに「一に還ること」と語るのは危ういんじゃないかな、ということです。柳は「宗教的『一』」という文章において、まさにこう書いています。 > 「一」は数ではあらぬ。数であってはならぬ。此事は最初に明らかにさるべき事であると私はおもう。これはおそらく「一」への基礎的理解を与える。多くのものは「一」という時、あの数の一を心に浮かべる。しかしこの陥り易い連想の為に、「一」への理解は不徹底に落ちる。しかし「一」を一の数に於いて数える時、人は究竟の世界から遠く離れるのである。(略)プロテイヌスは「一」を数の否定において解した。「一」は一を越える。数え得る一に究竟の意味はあらぬ。数の世界を越え得ないものは宗教の世界に入ることはできぬ。(全集3巻より、新字新かな) この文章を柳が書いたのが1922年(大正11年)、ちょうど100年前ですが、こののちの柳は「一」よりも「不二」という言葉を多く用いるようになっていきます。その理由としてはやはり「一」の絶対性がかえって生じさせてしまう(ふわっと言えば)特権性・権威性、そして思索の停滞に対する危機感だったのではないでしょうか。それは田邊元が「西田先生の教えを仰ぐ」において西田幾多郎の〈場所の論理〉を批判したのに近いなとも思います。西田の「絶対無」である”場所”も、それが特権的「一」でしかないのならば、「弁証法の非弁証法的肯定主張」に過ぎず、哲学的に不徹底な思考放棄に過ぎないのではないか、という批判。すべてを「美」や「真理」といった手の届かない”場所”に置き、安住するのは哲学者のやることではない、という批判であり、いわば、運動する他者を観察する自分の視点だけは常に安定していると思い込む危険性については、常に自覚的であるべきかなと思います。 いずれにしても、柳を普遍主義の人、宗教的な人として語りすぎるのはあまりに危ういし、個人的にはちょっと、食傷気味です。むしろ唯名論的に、あるいは、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス的に「知性は個をとらえる」ための思索の道具として柳や民藝については考えてゆきたいなと思っています。またいずこかにてお目にかかれたらと。 (at 工藝風向) https://www.instagram.com/p/CfiMfkhLG7C/?igshid=NGJjMDIxMWI=

5 notes

·

View notes

Text

精彩生活

H:生活不如意,有人稱苦難,有人卻稱之為精彩生活。「維沃的精彩生活」,沿路的遭難,完成夢想卻是甜美。「人生就是一場修行。誰能從中領悟,誰就能從中體會到壺中洞天的美妙。」山川雲月皆素材,目見耳聽皆音樂。回憶夢想時光機,亦睡亦醒皆如意,「以一睡收天地之混沌,以一覺破今古之往來。」20240603W1

精彩語錄

好好對自己,一輩子沒多長;好好對別人,下輩子不一定能遇上。

學會一個人生活,不論是否有人疼愛;做好自己該做的,有愛無愛都安然對待。

我們都擁有時光機,把我們帶回過去的,那叫回憶;把我們帶往未來的,那叫夢想。

想成為更好的自己,就去見識更大的世界,認識更多有趣的人,吸收更廣泛的知識。無須他人過多的稱讚,只有你自己知道自己有多好。

人生最大的喜悅就是每個人都說你做不到,而你卻完成了它。

精彩詩詞

元‧薛昂夫《山坡羊‧大江東去》

大江東去,長安西去,為功名走遍天涯路。

厭舟車,喜琴書,早星星鬢影瓜田暮。

心待足時名便足。高,高處苦;低,低處苦。

宋‧黃龍慧開《春花秋月》

春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。

春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。

若無閒事掛心頭,便是人間好時節。

宋‧蘇軾《赤壁歌賦》

逝者如斯,而未嘗往也;盈虛者如彼,而卒莫消長也。

蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也,而又何羨乎!

且夫天地之間,物各有主,苟非吾之所有,雖一毫而莫取。

惟江上之清風,與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,取之無禁,用之不竭。是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適。

唐 李商隱《錦瑟》:

「錦瑟無端五十絃,一絃一柱思華年;

莊生曉夢迷蝴蝶,望帝春心託杜鵑。

滄海月明珠有淚,藍田日暖玉生煙;

此情可待成追憶,只是當時已惘然。 」

送人

朝代:唐代

作者:李鹹用

一軸煙花滿口香,諸侯相見肯相忘。未聞珪璧爲人棄,莫倦江山去路長。盈耳暮蟬催別騎,數杯浮蟻咽離腸。眼前多少難甘事,自古男兒當自強。

韓愈

年皆過半百,來日苦無多。少年樂新知,衰暮思故友。

李白

花間一壺酒, 獨酌無相親。

舉杯邀明月, 對影成三人。

唐‧白居易《對酒》

蝸牛角上爭何事?石火光中寄此身。

隨富隨貧且歡樂,不開口笑是痴人。

贈衛八處士

作者:杜甫

人生不相見,動如參與商。

今夕復何夕,共此燈燭光。

少壯能幾時,鬢髮各已蒼。

訪舊半爲鬼,驚呼熱中腸。

焉知二十載,重上君子堂。

昔別君未婚,兒女忽成行。

怡然敬父執,問我來何方。

問答乃未已,兒女羅酒漿。

夜雨翦春韭,新炊間黃粱。

主稱會面難,一舉累十觴。

十觴亦不醉,感子故意長。

明日隔山嶽,世事兩茫茫。

對酒五首

作者:白居易 唐本作品收錄於《全唐詩/卷449》

姊妹計劃: 數據項

巧拙賢愚相是非,何如一醉盡忘機。

君知天地中寬窄,雕鶚鸞皇各自飛。

蝸牛角上爭何事,石火光中寄此身。

隨富隨貧且歡樂,不開口笑是癡人。

丹砂見火去無跡,白髮泥人來不休。

賴有酒仙相暖熱,松喬醉即到前頭。

百歲無多時壯健,一春能幾日晴明。

相逢且莫推辭醉,聽唱陽關第四聲。

昨日低眉問疾來,今朝收淚吊人回。

眼前流例君看取,且遣琵琶送一杯。

望春風

獨夜無伴守燈下,清風對面吹,十七八歲未出嫁,見著少年家,果然漂緻面肉白,誰家人子弟,想要問伊驚歹勢,心內彈琵琶。

想要郎君做夫婿,意愛在心內,等待何時君來採,青春花當開,聽見外面有人來,開門給看覓,月娘笑阮戇大獃,被風騙不知。

清‧紀昀《閱微草堂》

讀書如遊山,觸目皆可悅。

千巖與萬壑,焉得窮曲折。

煙霞滌蕩久,亦覺心胸闊。

所以閉柴荊,微言終日閱。

讀書隨處淨土,閉戶即是深山。

摘自《小窗幽記·集靈篇》

【古話今談】

每當讀起書來,不論身在何處,都像是清淨無染的一方土地;關上了門,靜下了心,便如來到幽深的山裡一樣自在。

低頭可見水中天

布袋和尚《退步》

手把青秧插滿田,低頭便見水中天。

心底清靜方為道,退步原來是向前。

醒

酒醉或昏迷後恢復正常。如:「甦醒」、「清醒」。《左傳.僖公二十三年》:「醉而遣之。醒,以戈逐子犯。」

睡眠狀態結束或尚未入睡。如:「你還醒著嗎?」。唐.韓愈〈東都遇春〉詩:「朝曦入牖來,鳥喚昏不醒。」

覺悟、明白。如:「覺醒」、「醒悟」。

形

顯明、清楚。如:「醒目」、「醒眼」。

○警醒:ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˇ1.警覺省悟。=警覺、警悟。「醒」文獻異文作「省」。如:「一語警醒夢中人」。紅樓夢˙第一回:「若蒙大開痴頑,備細一聞,弟子則洗耳諦聽,稍能警省,亦可免沉淪之苦。」

大夢初醒

7.43

如夢初醒

7.23

如夢方醒

6.08

如醉初醒

6.08

如醉方醒

6.08

昏迷不醒

4.48

久夢初醒

3.86

一噴一醒

3.02

人事不醒

2.52

執迷不醒

2.52

槁蘇暍醒

2.52

醒聵震聾

2.52

獨清獨醒

2.26

局外清醒局內迷

1.15

清醒白省

1.15

清醒白醒

1.15

若醉初醒

1.15

一癡一醒

1.11

不醒人事

1.11

以酒解醒

1.11

噩夢初醒

1.11

幡然醒悟

1.11

惡夢初醒

1.11

獨醒獨清

1.11

發人深醒

1.11

眾醉獨醒

1.11

翻然醒悟

開心少女組

快樂歌

電影 開心鬼撞鬼 插曲

作詞:黎彼得

作曲:黃百鳴

編曲:杜自持

演唱:陳嘉玲/袁潔瑩/何佩兒/林穎媚

* 快樂就是雨夜漫步 說浪漫字句

手欲犯罪 卻末犯罪 風在面上吹

快樂就是午夜共話 醉亦扮未醉

不用顧慮 不用畏懼 此地有誰

快樂就是午夜共泳 結伴踏浪去

拋下面具 解下用具 沙地上亂追

快樂就是雨夜獨坐掛念舊伴侶

悲亦有淚 喜亦有淚 充滿樂趣

人人艷麗著靚衫 隨時亦讓你去取

長裙伴住有美腿 瘋癲起舞亦無懼

遺留地上腳印堆 為何步步向我追

靈魂蕩漾上太空虛 春風得意多歡趣

開開心心 青春幾歲 輕輕鬆鬆 趕走空虛

痛痛快快 瞭解快樂容易進取

開開心心 悲哀粉碎 輕輕鬆鬆 趕走空虛

你會永遠 置身快樂甜蜜裡

維基百科

《維沃的精彩生活》(英語:Vivo,中國大陸譯《蜜熊的音樂奇旅》,香港譯《蜜熊仔維沃》)是一部2021年美國電腦動畫歌舞片,由科克·德密科(英語:Kirk DeMicco)執導,奎拉·阿列格利亞·胡德斯(英語:Quiara Alegría Hudes)和德密科撰寫劇本,彼得·巴索奇尼撰寫故事。林-曼努爾·米蘭達、伊娜拉莉·西莫、柔伊·莎達娜、胡安·德·馬科斯·岡薩雷斯(英語:Juan de Marcos González)、布萊恩·泰瑞·亨利和葛洛莉雅·伊斯特芬擔任主要配音員。

上映時間: 2021 年 8 月 6 日 (美國)

導演: 科克・德密科

電影配樂作曲者: 林-曼努爾·米蘭達、 艾力克斯·拉卡默爾

製片商: 哥倫比亞影業; 索尼動畫; 天下一電影

配樂: 艾力克斯·拉卡默爾(英語:Alex Lacamoire)

故事描述隻獨一無二、熱愛音樂的蜜熊維沃,每天都和牠心愛的主人安德烈,一起在古巴人來人往的廣場演奏音樂,他們是默契絕佳的完美搭檔。某天,安德烈收到舊愛瑪塔桑多瓦邀請合奏的信件,不料卻發生一場意外,讓維沃必須依賴安德烈的姪女嘉比艾拉協助前往邁阿密,實現主人沒有完成的心願。

0 notes

Text

People usually think that knowledge and love are entirely different mental activities. To me … they are fundamentally the same. This activity is the union of subject and object. It is the activity in which the self unites with things … And why is love the union of subject and object? To love something is to cast away the self and unite with that other.

— Kitarō Nishida (西田 幾多郎)

12 notes

·

View notes

Text

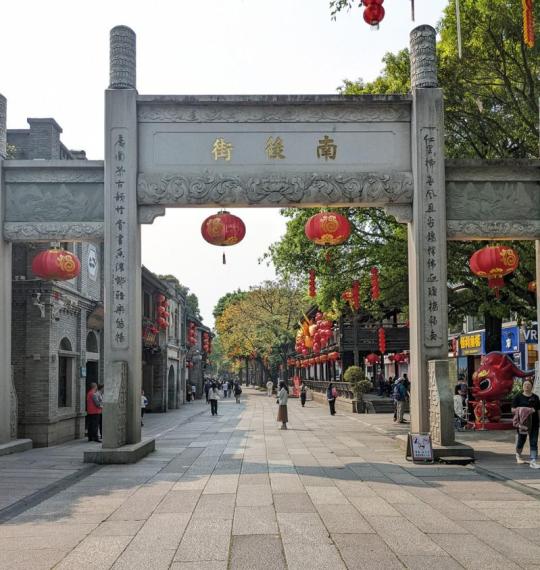

旅遊/往來坊巷間 中國福州俯仰故園情

旅遊亞洲

魯秋琴

2024-06-02 02:01 ET

中國福州對我而言並不陌生,生活裡處處有福州的產品,從雜貨以及日常百貨,甚至餐飲配料,福州總像一個笑瞇瞇的彌勒佛,藏身於各處,轉化了困境,改變了心情。

透過一位旅遊的好友,僅憑三言兩語的介紹,我們被奉為佳賓,風塵僕僕地邁出福州機場,只見三輛旅行車在機場迎迓我們六位,頓時,精神一振,倦意全消。

正想送簡訊,手機信息被屏蔽了,一向靈活自如的谷歌漫遊竟被攔在牆外。一籌莫展之際,福州朋友笑著說: 「大概是水土不服吧,過些日子就好了!」雲淡風輕,世事本如此,我不禁為自己的焦躁感到慚愧。

推開窗 翻牆穿越另一時代

福建八山一水一分田,歷代都是兵家不爭之地,少了戰亂,留下大量古建築。三坊七巷自晉代發軔,於唐五代形成,到明清鼎盛。它像一座活化石,保存了大半部中國近現代史,占地39.8公頃,依然維持著東三坊西七巷的建築風格,福州人將它當作是城市的名片。我們住的旅館正在三坊七巷和現代化的817路之間,推開了窗子,一翻牆就穿越進入另一個時代。

所謂三坊,指的是南後街左邊的巷子,依次是光祿坊、文儒坊、衣錦坊;七巷則是吉庇巷、宮巷、安民巷、黃巷、塔巷、郎官巷、楊橋巷是福州傳統的士大夫聚居區。

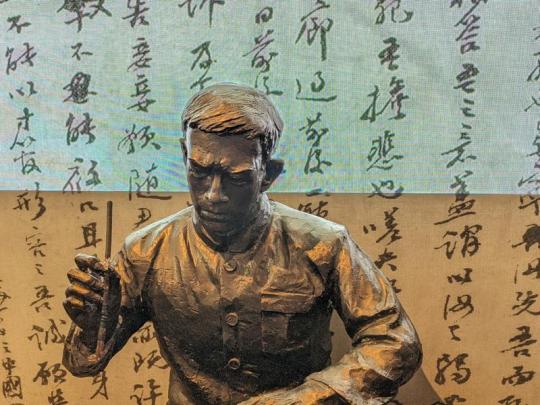

林則徐紀念館 墨跡露豪情

林則徐紀念館中陳列著虎門焚煙的照片,迴廊繞著精巧的園林,從天井仰首,僅見一小方塊,就在這並不寬敞的小院中,東方的哲學與西方的科技兼容並蓄,開放出船堅砲利的理想和發展。在民族垂亡之際,林先生踱著方步,探索救援的途徑,牆上蒼勁的書法,墨跡中透露著萬丈豪情:「苟利國家生死以,豈因禍福避趨之?」

轉念間,卻依舊保持了一份福州人的率真和坦蕩:「戲與山妻談故事,試吟斷送老頭皮。」

鴉片戰爭慘敗,簽署南京條約,震撼多少菁英,邁向近代史的前台,首先是林旭為變法維新而喋血北京菜市口,前仆後繼,一批一批血氣方剛,風華正茂的青年,義無反顧地獻上自己的生命。

光祿坊楊橋東路17號是林覺民的故居,陳列著「與妻訣別書」;「天下人不當死而死與不願離而離者,不可數計,鍾情如我輩者,能忍之乎?此吾所以敢率性就死不顧汝也。吾至愛汝……吾居九泉之下遙聞汝哭聲,當哭相和也」。淚跡斑斑的信紙中透露著英雄氣概與兒女情長。

一代志士嘔心瀝血為拯救中國而獻身,那一年,他才23歲,在72烈士中,竟有23名年輕人來自福州。

三坊七巷像青橄欖 細品味

清雅而幽靜的郎官巷20號,是翻譯家嚴復度過最後時光的寓所,他特別講究「信達雅」的翻譯精神,不僅引進了歐美的思維更極力提倡改革與新政。展讀嚴復的譯書「天演論」,深深感受到亡國滅種的沉痛: 「物競天擇,適者生存。五千年文化傳統,不適者,難逃覆在之命運。」昔人已遠去,他所翻譯的書本卻展開了一個嶄新的時代觀。

在正廳掛著家譜中,我看見嚴停雲(筆名華嚴),她的長篇創作「智慧的燈」是當年中廣連播小說,曾伴我挑燈夜讀,頓時,書中的情節栩栩如生地躍上心頭,那一份對於文字的執著和守護,就在家學淵源中代代傳了下來。

走在南後街的石板上,熙來攘往的人群穿梭於形形色色的小吃和工藝之間,福州的茶、油傘和糕點琳瑯滿目。清明在即,青稞也出籠了,令我有些恍神,以為自己回到了台灣,處處皆是熟悉的古早味兒。

導遊陪著我們逛了兩天,嗓子啞了,在攤子上買了一包福州的青橄欖與我分享;一向習慣醃漬口味,真受不了又苦又澀的原味。瞧我一臉苦相,她笑著說:「這些不加工的才有嚼性,待會兒就回甘了。」

如同那青橄欖,三坊七巷需要靜心細品,而旅人的腳步總是太匆匆。在我幾乎放棄了拯救谷歌時,聯通服務中心一位勤快的年輕人幫我理清了網路,啟動了手機,瞬間,掌中的小宇宙恢復了元氣。

「水土不服」之說真是一針見血,時間是一劑良藥,火候夠了,問題也就解決了。皓月當空, 古往今來的賢達志士從三坊七巷翻牆過來,與我促膝夜談, 悠悠故園情,盡在坊巷中。

0 notes