#未知の領域

Quote

「民主党政権のどこがどう悪夢だったのかきちんとした説明を聞いたことがない」という主張は定期的に出現しますね。とはいえさすがに「聞いたことがない」なんてはずはないので、おそらく「自分の気に入る説明ではない」という意味か、「バカに分かるように説明したところで、そもそもバカは聞いてない」パターンのいずれかとは思いますが。

悪夢のような時代を生き抜いてきた者として私が言えるのは、「とにかく、あのような惨劇は二度と繰り返してはならない」ということだけです。あの時代がいかに酷いものであったか、ご存知ない方もぜひこの機会に知って頂きたいので、支持者から叩かれること覚悟で全力で反論していきますね。

個人的に、「悪夢の民主党政権」における大きな問題点は次の3点と考えています。

(1)国家運営能力の欠如により、内政上の失敗を数多く引き起こし、国益を損ない続けた。

(2)拙劣な外交を繰り返し、日米関係をはじめ、周辺諸国からの信頼を大きく毀損した。

(3)総理・閣僚をはじめとする所属議員の度重なる不祥事や、自分たちに都合が悪い情報を隠蔽する体質によって、国民の政治に対する信頼を失い続けた。

では、それぞれどんなことがあったか振り返っていきましょう。はらわたが煮えくり返る覚悟で読み進めてください。

(1)国家運営能力の欠如

・財源の見込みが甘く、政権交代の際に掲げたマニフェストはほぼ未達成。

・官僚を敵視して排除し、国家業務の停滞と質低下を招いた。

・金融政策と財政政策が食い違い、タイミングの悪い増税も重なり、景気や株価は低迷を続けた。

・歴史的水準まで進んだ円高を放置し、デフレを加速させた。

・法的根拠がないばかりでなく、仕分人の選定や対象事業選定にも透明性を欠いた「事業仕分け」をデフレ時におこない、必要な公共投資を削減。経済を悪化させたにも関わらず、結果に責任を負わなかった。

・「コンクリートから人へ」という誤った政策により、災害対策を疎かにしたうえ、地域社会を破壊した。

・「朝鮮王室儀軌引渡」「尖閣事件の船長釈放」「運用3号通知」「国家公務員採用大幅減」など、閣僚たちが思い付きレベルの意思決定を独断でおこない、結果的に我が国の将来に禍根を残した。

・法的根拠のない組織を乱立させ、意思決定過程が曖昧になり、指揮命令系統も混乱。

・法的根拠のない大臣や副大臣を任命したり、個人的な友人を参与に、党職員を内閣官房職員に任命するなど、ルールを無視、公私の別がつかない人事を実施。

・原発停止、ダム建設中止など、法令根拠や事前協議が必要な決定を手続無視で断行。

(2)外交能力の欠如

・普天間基地問題が迷走し、沖縄とアメリカの信頼を大きく損なった。

・来日したオバマ大統領を日本に残したまま、鳩山総理がAPEC首脳会議に出席するためにシンガポールに向かうという非礼行為。

・尖閣沖漁船衝突事件では、中国側の脅迫や報復に屈して船長を早々に釈放、不起訴に。その後の尖閣諸島国有化でも迷走。

・領空侵犯が頻発するも、実効的な対策をとらず。

・韓国に対しては、通貨スワップ協定締結、朝鮮王室儀軌引渡し、慰安婦問題での「知恵を絞っていきたい」発言など、不用意な譲歩を重ねた。

・韓国の歴代大統領として初めて、竹島へ李明博大統領が上陸。

・旧ソ連時代を含めて初めて、北方領土へロシア国家元首が上陸。

・実現に向けた方策が何ら決まっていない状態で、国連気候変動サミットにおいて「CO2の25%削減」を突如国際公約化。

・実現の見込みも全くないまま、G8の場で、「太陽光パネルを1000万戸に設置する」と突如国際公約をおこなった。

(3)閣僚・所属議員の度重なる不祥事と情報隠蔽体質

・鳩山総理⇒偽装献金問題、脱税問題、引退撤回、「最低でも県外」「Trust me」「国民の皆様が聞く耳を持たなくなった」

・菅(直人)総理⇒外国人献金問題、北朝鮮関係団体献金問題、「顔が見たくなければ法案を通せ」

・野田総理⇒在日韓国人献金問題、脱税企業献金問題、民団選挙協力お礼発言、「大きな音だね」

・小沢元代表⇒政治資金規正法違反容疑で強制起訴(無罪判決)、献金虚偽記載で公設秘書が逮捕(有罪判決)

・仙谷官房長官⇒尖閣漁船衝突事件、「自衛隊は暴力装置」

・赤松農水大臣⇒口蹄疫問題、「だから早く殺せって言ってるのに」

・松本復興担当大臣⇒「知恵を出さないやつは助けない」「書いたらその社は終わりだから」

・長妻厚労大臣⇒運用3号独断決定、職務停滞

・蓮舫行政刷新担当大臣⇒事務所費架空計上問題、国会内ファッション雑誌撮影、「2位じゃダメなんでしょうか?」

・前原外務大臣⇒外国人から政治献金受領

・川端文科大臣⇒事務所費架空計上問題、キャバクラ費用を政治資金で計上

・鹿野農水大臣⇒対中不正輸出疑惑、機密漏洩疑惑

・鉢呂経産大臣⇒「死の街」「放射能をうつす」

・一川防衛大臣⇒「安全保障に関しては素人」

・柳田法務大臣⇒「答弁は二つだけ覚えておけばいい」

・山岡消費者担当大臣⇒マルチ商法業者からの献金問題

・中井国家公安委員長⇒議員宿舎にホステス連れ込み&カードキー貸与、式典で秋篠宮ご夫妻に「早く座れよ」とヤジ

・小林議員⇒違法献金問題で選対委員長が逮捕、選対幹部が公職選挙法違反で有罪

・土肥議員⇒竹島領有権放棄を日本側に求める「日韓共同宣言」に署名

・横峯議員⇒賭けゴルフ、女性暴行、恐喝事件への関与

・緒方議員⇒「スーパー堤防はスーパー無駄遣い」

・原発事故対応(SPEEDI、米実測値の非公表、議事録不作成など)、尖閣ビデオ、北朝鮮ミサイル発射への対応、温暖化対策の家計負担、年金改革の財政試算 など、自分たちに都合が悪い情報は隠蔽し、政府への深刻な不信感を招いた。

・総理-閣僚間で見解の方向性や意見の不一致が常態化。それらも含め、自民党で同様の事態があれば野党のみならずマスコミも総出で吊し上げられる事態となるが、マスコミも概ね民主党に好意的な報道姿勢。

そんなに民主党時代が良かったなら、下野以降何度でも政権を取り戻すチャンスはあったはず。なのにただ一度もそうなっていないということは、それが民意ということです。私もあんな地獄のような時代は二度と御免です。

新田 龍 / X

220 notes

·

View notes

Note

爪30は未知なる領域ですよ私には💦💦

あたしもだよー

爪20が最大接種かなあ、いまのとこ。

30やっておかしくなってみたいなあって

55 notes

·

View notes

Text

202210 大江戸家

ハロウィン限定パン作り

家でもコツコツ作ってはお店に持って行ってました

ハロウィンなんて今までの人生で楽しんだこともない大江戸には、結構未知の領域なのです

32 notes

·

View notes

Text

聴覚・嗅覚を映像によって想像させるような表現。問題は、そこで何が起きているかを知っていながら、それを当然のこととして受け流していること。例え、壁の向こう側から銃声や叫び声が聞こようとも、人を焼く臭いがしようとも、焼かれた人の灰が川に流れて来ようとも、それはその人たちの「関心領域」の外にある、あるいはその関心領域を構成する環境の一部として、気に留めることもない。ただ、どこか異常なことと認識していることは間違いない。だから、そこから逃げ出す人もいるし、見えないように茂みを作ったり、あえて見ないようにしている。無関心を装う、という表現がしっくり来る。最後に、ルドルフ・ヘスは吐き気を催しながら、時空を超えて、記念館となったアウシュビッツが掃除される様子(音)を聞く。それは、映画を見る私たちの眼差しであるが、鑑賞後に色々と記事を読む中で、この映画を見ている私たちもまた、「関心領域」のただ中にいて、何十年後の未来から覗かれている���いうような感想を持つようになった。それは、現代に生きる私たち自身を取り巻く様々な問題に対して、あなたはどうするのかと問うている。

追記

ルドルフ・ヘスが最後に吐き気を催しながら、カメラ目線でこちらに振り向くとき、観客自身を見て、何かを問いかけられているような、見透かされているような、そんな感じがした。

7 notes

·

View notes

Text

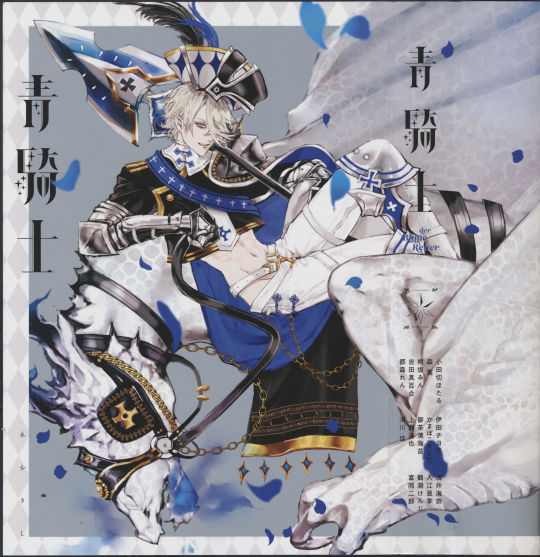

I've scanned all 6 of Harta's Aokishi side anthologies. These contain magazine-only oneshots and short-lived serializations (well, most of them are unpublished). On a similar note, Enterbrain started a monthly magazine with the same name not too long ago.

https://archive.org/details/der-blaue-reite-Harta-anthologies

[三星たま]「学生ランダ」(reprinted in anthology 星の子どもたち 三星たま短編集)

[三星たま]「青春フィート」(reprinted in anthology 星の子どもたち 三星たま短編集)

[上瀬達也]「ネクロのミーコ」 001

[上瀬達也]「ネクロのミーコ」 002

[上瀬達也]「ネクロのミーコ」 003

[上瀬達也]「ネクロのミーコ」 004

[伊田チヨ子] ジョーほど素敵なひな鳥はない (reprinted in ジョーのグッドニュース)

[伊田チヨ子]「私をシルクにつれてって」(reprinted in ジョーのグッドニュース)

[作品紹介] カプリス (might have web raws https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_KS06201676010000_68/)

[入江亜季] 砂漠の田崎くん (reprinted in 旅)

[入江亜季]「半年間の休暇」(reprinted in 旅)

[入江亜季]「水中国の娘」(reprinted in 旅)

[合浜麗華] もふもふベビーシッター

[吉田真百合] さようなララバイ 1 (included in ライカの星)

[吉田真百合] さようなララバイ 2 (included in ライカの星)

[吉田真百合] 海底着陸 (reprinted in ライカの星)

[咲坂みん] 変身少女A」009

[咲坂みん] 変身少女A」010

[咲坂みん] 変身少女A」011

[咲坂みん]「変身少女A」 001-002

[咲坂みん]「変身少女A」 003-004

[咲坂みん]「変身少女A」 005-006

[咲坂みん]「変身少女A」 007-008

[國本隆史] 呼吸不可能領域

[富岡二郎] あわせて一馬力

[富岡二郎] おじいちゃんとタダシ

[富岡二郎] オワリノセツナ 001

[富岡二郎] オワリノセツナ 002

[富岡二郎] オワリノセツナ 003

[富岡二郎] オワリノセツナ 004

[富沢未知果] 働くあなたの昼と夜

[押岡大和] 着席

[浅井海奈]「藍鉄にポピー」 001

[浅井海奈]「藍鉄にポピー」 002

[浅井海奈]「藍鉄にポピー」 003

[浅井海奈]「藍鉄にポピー」 004

[浅井海奈]「藍鉄にポピー」 005

[浅井海奈]「藍鉄にポピー」 006

[都森れん]「銀鳩テアトル」 001

[都森れん]「銀鳩テアトル」 002

[都森れん]「銀鳩テアトル」 003

[都森れん]「銀鳩テアトル」 004

[都森れん]「銀鳩テアトル」 005

[都森れん]「銀鳩テアトル」 006

[須川佳]「獣たちの夜に」 001

[須川佳]「獣たちの夜に」 002

[須川佳]「獣たちの夜に」 003

[須川佳]「獣たちの夜に」 004

[高田ローズ] 全部、私のせい

12 notes

·

View notes

Quote

この最も有名な例は、日本の町の名前でもあるケニアのルオ語であるオバマという名前です。 2008 年にバラク オバマが米国大統領に選出されたとき、この町は国際的に有名になりました。

後で知ったのですが、オバマとは日本語で「小さな浜辺」を意味するそうです。 (ナイジェリアのリバー州にはオバマという町もあります)。

比較的最近まで、私がナイジェリアに住んでいたとき、調味料がナイジェリアのキッチンに遍在していた味の素は、ナイジェリアの言語に由来する名前のナイジェリアの会社だと思っていました。

実は昨日、ナイジェリア(イボ)とアメリカのハーフである妻に、「味の素」という言葉が何語から来ているのか推測してもらいました。 彼女は、それはヨルバ人に違いないと確信を持って言いました。 (彼女はオグボモショで 3 年間過ごしており、ヨルバ語を少し話します)。 彼女は味の素が日本のものだと知ってショックを受けた。

スズキ、ヤマハ、カワサキなどの日本のブランドは、ナイジェリアで育った私たちの心に共鳴しました。なぜなら、それらはあらゆる点でアフリカ的、さらにはナイジェリア的に聞こえるからです。

しかし、さらに面白くなります。 日本の首都東京はかつて、ナイジェリア中西部の州と人々の名前であるエドと呼ばれていました。

日本人にはイボ人の名前であるチカのような人名もあります。 アイナ、ヨルバ語の名前。 フミ、ヨルバ語の名前。 イキミ、江戸名。 Yaru、ボーグの名前。 サンボ、フラニ族の名前。 マイタマ、ハウサ語の名前。 アダチ、ヌペ/イガラの名前。 等々。

Tutor-World はさらに、アズカ、ババ、ドゥロ、英二郎、エミコ、フェミ、フジ、ゴベ、ゴロ、ハルナなど、ナイジェリアの人名、一般的なものの名前、または町の名前でもある日本人の名前をさらにいくつか特定しました。 、イモコ、イヤム、カノ、クワシ、マブチ、マドゥカ、マイ、オビ、オバ、オギ、オカダ、オサホン、サダ、タ・ダウラ(ブハリの養子となった故郷もリストに名を連ねた!)、ワカ、ゾロ。

アフリカ黒人言語のほとんどの単語や名前は、日本語の単語や名前と音声的に、場合によっては意味的に一致し、またその逆も同様であることを多くの人が指摘しています。

ナイジェリアの主要な民族グループの名前であるヨルバという言葉を例に挙げてみましょう。 スンダランド研究協会によると、日本語でも「夜の馬」と訳され、「夜」は夜を意味し、「バ」は日本語で馬を意味するという。

日本語のいくつかのランダムな単語は、アフリカのいくつかの言語では、元の意味とは無関係な意味を持つこともあります。

アフリカ黒人言語と日本語の音声の間には不思議な一致があるにもかかわらず、それが心地よい巨大な音声意味上の偶然以上のものであるという証拠は何もない。

これは、高原州の言語と、中国および近隣諸国のシナ・チベット語との間の音声とリズムの類似性に似ています。

高原州の名前の多くは北京語の名前として通用します。 私がかつて好きだった元プラトーのジャーナリストは(彼の名前のエキゾチックな音楽性のため)、Shok Jok と呼ばれています。 その名前は北京語または広東語の名���として通用する可能性があります。

ジョス大学には政治学を教えるパム・ドゥン・シャ教授もおり、政治に関心のある人なら故ギャン・ニャム・ショム・プワジョク上院議員のことをよく知っているだろう。 これ以上に中国語っぽい名前はありません。

中国人が実際に付けているChuwangやVongkongなどの高原の名前はどうですか? 人気のある高原の名前ギャンは、チベットのクンドギャンと呼ばれる場所に似ています。

同様に、Qua'an Pan、Pankshin、Shendam などの多くの高原の地名は明らかに中国語のように聞こえます。 (これは、カドゥナ南部とアダマワ南部の地名や場合によっては個人名にも当てはまります。)

1990年代後半に初めてジョスを訪れたとき、クーファン・チンディ・インターナショナル・ホテルというホテルに泊まりました。 正直、名前に「インターナショナル」と付いているので中国人経営のホテルかと思っていましたが、実はその名前はプラトー発祥のホテルなんです!

私は、プラトーの名前の響きに興味をそそられ、言語の声門年代学の地図を作成することを決意した日本の言語学者の話を読みました。

彼の辞書統計分析によると、高原州の言語と中国のシナ・チベット語の間で似た響きの単語のうち、同じ意味を共有する単語は 30 パーセント未満であることがわかりました。 言語学者は、この種の類似点を「偶然の証拠」と呼びます。

言い換えれば、研究者は、中国語と高原言語の遠い共通の起源の証拠すら存在しないことを発見した。 それは単に音が偶然似ていたというだけのことです。

興味深いことに、中国語に聞こえる高原の言語と日本語は、その地域の主要な言語族に属していません。 どちらも言語学者が言語分離物と呼ぶものです。

日本語の言葉と名前はアフリカっぽく聞こえます。 なぜ? - アトランタからのメモ

4 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)5月10日(金曜日)弐

通巻第8247号

ロシア基軸の集団安全保障条約は機能不全に陥ろうとしている

ロシア軍、アルメニアのイラン、トルコ国境警備から撤退

*************************

ロシアはアルメニアの国境地域からロシア軍ならびに国境警備隊を撤退させる方針を明らかにした。

クレムリン報道官のドミトリー・ペスコフは「この決定は、旧ソ連共和国アルメニアにおけるトルコ、イランとの国境沿いにあるロシア軍の駐屯地には影響を及ぼさない」とした。

つまり国境に貼り付けていた部隊は撤退するが、アルメニアに駐在する軍基地は集団安全保障条約のもとで、そのままとする。

2023年にロシアはアルメニアの飛び地ナゴルノカラブフ自治区から撤退し、直後にアゼルバイジャンが侵攻したが、傍観した。トルコの支援を受けたアゼルバイジャンはナゴルノ・カラバフを一日で落とした。

同地区にいた凡そ十万人のアルメニア人は本国へ引き揚げた。2020年にアルメニア政府の要請でロシア軍ならびに国境警備隊がトルコとイランの国境に派遣されていた。

2023年11月、アルメニアのニコル・パシニャン首相が「もはや状況が異なった。配備の必要性がなく、プーチン大統領も同意した」と述べ、「ただしロシアの国境警備隊はアルメニア・トルコ国境およびアルメニア・イラン国境からは引き上げるが、既存の軍事基地には留まる」とした。

ロシアとアルメニアの防衛協定とは1992年に発足した「集団安全保障条約」に基づくもので、発足時にはロシア、ベラルーシ、アルメニア、カザフスタン、キルギス、タジキスタンが加わった。

その後、グルジアも加わったが、サアカシビル政権のおりに脱退、またカザフスタンは2022年の暴動のおりにロシアから緊急展開部隊派遣を要請し、暴動を抑え込んだが、その後、両国関係は冷却した。

タジキスタンは同条約にもとづき500名のロシア軍が、またキルギスにもケント基地に推定500のロシア軍が駐留を続けている。

こうした動きから近未来を予測するとロシア基軸の集団安全保障は中核的な芯をうしないつつあり、多くの地域で機能不全におちいっているようである。

ウクライナとの戦争に戦力を集中させたい意向のあらわれからも知れない。

4 notes

·

View notes

Text

ヘッダ・ガーブレル Hedda Gabler

じゃ、私にできることは、何もないのね。

/

彼女はなぜ原稿を燃やし、銃の引き金に指をかけたのか——。

自分の生と自己についての実感を求めて、空虚の中で心を圧された女性「ヘッダ」。生きている価値、妻であることやパートナーの意味や意義、ひとりの人間として必要な承認をめぐる、生が自己を求める切実さを描く物語。

/

開演日時:

2024年8月31日(土) 14:00・18:00 / 9月1日(日)14:00

※各回終演後に演出家によるトークセッションを実施予定

※受付開始は開演の45分前、開場は30分前

※��演時間は100分を予定

託児サービスあり(先着順・有料)

9月1日の回が対象。公演2週間前までに要申込。

(三重県文化会館 TEL059-233-1122)

英字プログラムあり

会場:

三重県文化会館 小ホール(三重県津市一身田上津部田1234)

※三重県文化会館へのアクセス

/

原作:ヘンリック・イプセン

構成・演出・美術:鳴海康平

出演:

木母千尋、三浦真樹

諏訪七海、桑折 現

山形龍平、梨香

舞台監督:北方こだち

照明デザイン:島田雄峰(LST)

音響:平岡希樹(有限会社 現場サイド)

照明操作:前田遥音

衣装:小野花弥

フライヤービジュアル撮影:松原豊

フライヤーレイアウト:橋本デザイン室

アダプテーション:鳴海康平

フライヤー撮影協力:Bon Vivant(三重県伊勢市本町20-24)

/

料金:(全席指定)

一般前売 2,500円(当日 3,000円)

22歳以下 1,000円(前売・当日とも)

チケット取り扱い

三重県文化会館 チケットカウンター(窓口・電話)

tel. 059-233-1122(10:00~17:00/月曜または月祝翌平日休館)

WEBチケットサービス「エムズネット」 https://p-ticket.jp/center-mie/

チケット発売日:6月29日10:00

※未就学児の入場不可

※22歳以下チケットでご入場の際は、年齢の確認できる証明書のご提示をお願いいたします。

/

三重県文化会館 公演情報ページ

https://www.center-mie.or.jp/bunka/event/detail/48724

/

関連企画

「ヘッダ・ガーブレル」を読んでみよう

演出家・鳴海のナビゲートで、実際の上演台本を使った読み会を開催します。みなさんで声に出して読みすすめながら、作品を紐解いてみましょう。

日時:8月12日(月・祝)14:00〜16:00

会場:三重県総合文化センター 生涯学習センター棟 2階 まなびラボ

参加料:1,000円

事前申込制(先着)

参加料は当日精算

定員 15名

申し込み受付は6/29(土)〜8/3(土)※必着

お申し込み・お問い合わせ

tel: 059-233-1122

窓口:三重県文化会館 チケットカウンター

10:00〜17:00/月曜休館(祝日の場合は翌平日休館)

申込URL: https://www.center-mie.or.jp/bunka/

※未就学児のご参加はご遠慮ください。

※筆記用具をご持参ください。

※定員に達し次第、受付終了となります。

/

/

ヘッダ・ガーブレル

1891年、ミュンヘンで初演。研究者の夫テスマンとの関係に息苦しさを感じている妻ヘッダは、退屈な日々と、身近な生気に溢れた人たちに苛立ちを覚える。テスマンの研究者としてのライバルでありヘッダの元恋人レェーヴボルクの死、ヘッダの古い友人テアとテスマンの研究上の意気投合、レェーヴボルクの死に関する判事の思惑が交錯し、嫉妬と羨望と絶望が高まる中でヘッダは、自身の行動で自らを追い込み自殺してしまう。

ヘンリック・イプセン(1828〜1906)

ノルウェー出身の劇作家・詩人。「近代演劇の父」と呼ばれる演劇史上の巨人。シェイクスピア、チェーホフと並び、現在でも世界中で盛んに上演される。19世紀当時一般的だった勧善懲悪の物語や歴史上の偉人が登場する大作から離れ、個人の生活や現実の社会の課題などを題材に戯曲を執筆。

/

第七劇場

1999年、演出家・鳴海康平を中心に設立。主に既成戯曲を上演し、言葉の物語のみに頼らず舞台美術や俳優の身体とともに多層的に作用する空間的なドラマが評価される。国内外のフェスティバルなどに招待され、これまで国内25都市、海外5ヶ国11都市(フランス・ドイツ・ポーランド・韓国・台湾)で作品を上演。代表・鳴海がポーラ美術振興財団在外研修員(フランス・2012年)として1年間滞仏後、2013年に日仏協働作品『三人姉妹』を新国立劇場にて上演。2014年、東京から三重県津市美里町に拠点を移設し、倉庫を改装した新劇場 Théâtre de Bellevilleのレジデントカンパニーとなる。

https://dainanagekijo.org

写真「三人姉妹」2023・三重県文化会館 ©松原豊

/

鳴海康平

第七劇場、代表・演出家。Théâtre de Belleville、芸術監督。1979年北海道紋別市生まれ。三重県津市在住。早稲田大学在籍中の1999年に劇団を設立。「風景」によるドラマを舞台作品として構成。国境を越えることができるプロダクションをポリシーに製作し、ストーリーや言語だけに頼らないドラマ性が海外で高く評価される。ポーラ美術振興財団在外研修員(フランス・2012年)として1年間渡仏し活動。帰国後2013年に日仏協働作品『三人姉妹』を新国立劇場にて上演。AAF戯曲賞審査員(愛知県芸術劇場主催 2015〜)。名古屋芸術大学芸術学部舞台芸術領域准教授(2021〜)。

写真 ©松原豊

/

主催:三重県文化会館[指定管理者:公益財団法人三重県文化振興事業団]

共催:レディオキューブFM三重

助成:公益財団法人岡田文化財団

文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業(地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業))

独立行政法人日本芸術文化振興会

特別協力:名古屋芸術大学

製作:合同会社 第七劇場

/

お問い合わせ:

三重県文化会館 tel. 059-233-1122(10:00~17:00/月曜または月祝翌平日休館)

第七劇場 [email protected]

/

2 notes

·

View notes

Text

「関心領域」を観た。以下ネタバレあり。

ネットでわりと色んな人が話題にしてて、詳しくは知らなかったけど見に行ってみたらものすごくよかった。もちろん楽しい映画ではないし、かなり重くつらい気持ちになった映画ではあるんだけど、今を生きる人が観るべき映画なのではないかと思った。第二次大戦やホロコースト、アウシュヴィッツのことを考えるきっかけにもなると思うし、それよりも現代の戦争や社会的問題を考えるきっかけになると思う。

あらすじや解説は色んな所ですでに結構出ているので(自分も観たあと調べて色々読んだ)、細かくは書かないけど、アウシュビッツの隣に住んでいた所長一家の話。映像では直接的な虐殺のカットとかはないんだけど、音でかなり表現していた。

で、とにかくその音が気持ち悪くて良かった。映像的にグロいホラー映画より全然怖い。音楽はほとんどかからないんだけど、効果音がすごい。映像的には主人公一家の平和なシーンでも塀の向こう、つまりアウシュヴィッツから悲鳴やなにかの機械の音なんかが常に聞こえてくる…。映像で直接惨劇は表現されないものの、というか表現されないせいか、平和な一家の映像との対比がかなりえぐい…。音に限らず全体的にこういう対比がえぐくなるようにわざと描かれていた気がする。それがテーマの一つだったんだろう。なので、この映画は映画館で観ることにすごく意味があるなと思った。ステレオじゃなくて多チャンネルなのもいい気がする。

映像的にはフィックスの画が多いとか小型の定点カメラで撮ったとか色々解説してるサイトなどに出ていたけど、個人的には特にそんなにと言う感じだった。ただ、今こういう昔が舞台の映画をやるとだいたいカラコレで黄色っぽい感じというか、レトロ調にすることが多い中、あんまりそれをやっていないのは逆によかったというか、やはり「歴史的史実を伝える」ということよりも現代人に対してのメッセージが強いのかなと思った。

ストーリー的には、見る前は勘違いしていたけど、アウシュヴィッツについての歴史を伝えたい映画ではなくて(もちろんそれもあるとは思うけど)、現代人に向けて戦争や、戦争に限らず貧困とか差別とかをちゃんと見てるのか? あなたの関心領域に入っているのか? というメッセージがすごく強い映画だと思った。

分かりやすいのはラストで「現代のアウシュビッツ」が出てくるシーンかなと思うけど、その現代のアウシュビッツもかなり風化されてしまっている感じに描かれていて(スーパーの開店前の清掃、みたいな雰囲気がした)、「ここまで映画を観ていたあなたはアウシュヴィッツがとてもひどいこだと思ったでしょうが、今起きている戦争についてこうやって未来が見えたらどう思うでしょうか? こういう歴史的事実から何かを学んだのですか?」と聞かれているようで、つらいというか衝撃だった。

映画としては結構変わった構成というか作りになっていると思うんだけど、ものすごくテーマに合っていると思うし、これを今作って公開しようと思った監督や制作陣はほんとにすごいなと思った。

この映画を見たあと自分は色々気になってネットで解説とかを検索して読んだし、昔買ってずっと読んでいなかった「夜と霧」という本を少し読み始めてみたりしたし、観たあとの人に影響を与えるという点でもすごい映画なのではないかと思う。

「関心領域」という言葉はナチスがアウシュヴィッツの周囲の地域を指すのに使った言葉らしいけど、主人公で言えば組織内での昇進・名誉や動物、奥さんで言えば豪華な家や花とかを指しているような気もした。なので、「あなたの関心領域は?」と言われている気がすごくした。

この映画には原作本があるようで、近所の本屋でも平積みになっているのを少し前に見かけた。でも少し調べてみたところ、映画は原作とかなり違う話になっているらしい。原作は「ブラックコメディ」になっていると紹介に書いてあったけど、この映画見たあとだと全然笑えないんじゃないの…という気がする…。とはいえちょっと気になるので、そのうち読んでみようか…。

監督のジョナサン・グレイザーはなんとJamiroquaiのVIrtual Insanityを撮った人だった。このPVは若い頃観てすごく影響を受けたけど、まさか今になってまたこの人に映画でび��くりさせられるとは…という感じですごく不思議。他の映画は観たことないけど、観てみようかな。「アンダー・ザ・スキン 種の捕食」は、あらすじを読むといかにもつまんないSF映画っぽいけど…(笑)。

A24は何本か見たけどどうも自分的にはいまいちだな…と思う映画が多かったけど、これは文句なしにすごい映画だったと思う。つらいけど。予想と全然違ったこともあって、かなりの衝撃作だった。映画というメディアをすごくうまく使った作品だったなあ、と思う。少しでも気になった人はぜひ映画館で観てください。

2 notes

·

View notes

Quote

私たちは子どもの頃、野心と無制限の好奇心を持っています。私たちは質問し、リスクを負い、新しい領域を探索することを恐れません。しかし、年齢を重ねるにつれて、私たちはその不思議な感覚を忘れ、より慎重になります。私たちは失敗や未知のことを恐れるようになり、その恐れが私たちの可能性を最大限に発揮することを妨げる可能性があります。

しかし、その不思議な感覚を再訪し、私たちの内なる子供たちの精神を再燃させるのに遅すぎるということはありません。新しいことに挑戦したり、リスクを負ったり、不確実性を受け入れたりするなど、小さな一歩を踏み出すことから始めることができます。そうすることで、私たちは日常の単調さから解放され、より充実した人生を送ることができます。

空想を始めます。 若い頃、私は空想することは…だと信じていました。 キューソン ブラウン著 | 2023 年 11 月 | 中くらい

4 notes

·

View notes

Text

アゴリスト・ネクサス独占:コルベット・リポートのジェームズ・コルベットが、アゴリズム、コビッド・サイオプ、日本でのリバタリアンライフについて語る。

by Graham Smith April 10, 2021

https://www.agoristnexus.com/agorist-nexus-exclusive-james-corbett-of-the-corbett-report-weighs-in-on-agorism-the-covid-psyop-and-libertarian-life-in-japan/

ジェームズ・コルベットは、オルタナティヴ・メディア界では実に侮れない存在である。コルベット・リポートでの彼の多作で、厳格で、目を見張るような仕事は、世界中のアゴリストやアナーキスト・サークルで当然の尊敬と注目を集めている。こうした影響力の圏外でも、彼は大きな影響を与えている。Agorist Nexusの寄稿者であるグラハム・スミスは最近、彼をデジタル・インタビューのために探し出し、アゴリズム、コビッド・サイオプ、日本でのリバタリアン生活などについてジェームスに意見を求めた。

アゴリスト・ネクサス:「アゴリズム」という言葉があなたの意識に最初に入ったのはいつですか?アゴリズムという概念を初めて聞いた人に、どのように説明しますか?

ジェームス・コルベット:アゴリズムに初めて触れたのは正確には覚えていないが、ウェブサイトでこのトピックを最初に探ったのは2015年のことなので、それ以前のことだろう。コンキンに倣って、私はアゴリズムを「国家を弱体化させ、真に自発的な社会の創造に必要な平和的革命を達成するために、反経済理論を用いること」と定義している。

AN:私たちは今、潜在的なワクチン・パスポートや企業向けの「WELLヘルス・シール」の導入を目の当たりにしている。この強力な世界的権威主義的権力に打ち勝つ希望はあるのでしょうか?

JC:お住まいの地域にもよりますが、ワクチン・パスポートの導入には法的・政治的な課題がいくつもあります。しかし、実践的な反経済学者として、唯一実行可能な長期的な解決策は、中央集権的な権力の指令の外で平和的に取引を行いたい人々のために、グレー・マーケットやブラック・マーケットの空間を作り出すことです。

AN:日本文化にアゴーリスティックな要素やアナーキズム的な要素があるとすれば、どのようなものがあるとお考えですか?

JC:日本の家庭は一般的に、いまだに家族経営の農場/田んぼ/庭とのつながりを持ち、田舎の「ふるさと」空間を偶像化しています。これは、中央集権的な食料生産・流通メカニズムに代わる手段が、少なくとも(減少しつつあることは認めますが)存在することを意味します。このことはまた、食糧供給が途絶えたときに、コミュニティ・ガーデンやファーマーズ・マーケットが生まれる(あるいは脚光を浴びる)機会があることを意味する。これは、(少なくとも他の多くの国と比べて)日本ではすでに比較的広く普及している暗号通貨を含む、コミュニティ通貨や代替通貨などを組み込んだ、日本における反経済的抵抗勢力を構築するために利用できるレバレッジポイントである。とはいえ、日本では反経済活動に対する哲学的な理解(あるいは関心)はほとんどないし、日本人の封建的な条件付け(現在は企業封建主義として現れている)が、大規模な経済的混乱が起きない限り、ここでのアゴリスト革命の可能性を低くしている。

AN:現在カナダやイギリスなどで起きているような、国家による全面的な封鎖が日本でまだ行われていないのはなぜだと思いますか?このような規制はいずれ日出ずる国にも及ぶのでしょうか?

JC:一言で言えば、オリンピックです。日本は、ますます不正確な名称になりつつある東京「2020」オリンピックが、どのような去勢された形であれ開催されるように、まだ平常心を装おうとしている。それが実現すれば(あるいは大会が完全に中止されれば)、歌舞伎のショーは終わり、より厳しい規制が導入されるだろう。政府はすでに、(罰金という形で)店舗の営業時間などを都道府県の手に委ねようとする新たな法案を可決している。そのため、オリンピックが一段落した後、日本がどこまで迅速に「正常化」(つまり、非人道的な封鎖規則を導入)するかは、この新たな緊急権限に対する法的挑戦によって決まるだろう。

AN:政治家、保健当局者、その他の著名人が、マスクに関する自らの勧告や警告に従わなかった例はたくさんある。ジョー・バイデンは、連邦政府敷地内でのマスク着用を義務付ける自身の大統領令に従わなかった。ここ日本では、女子サッカー日本代表がオリンピックの聖火リレーでマスクをせずに走った。なぜ大衆は、このような明らかな矛盾にもっと注意を払わないのだろうか?

JC:大衆が気づいていること、気づいていないこと、信じていること、信じていないことについて、主流メディアが私たちの認識を形成しないように注意しよう。国民の大部分には大きな不満の兆候があり、その怒りがほとんどの主流メディアに反映されていないからといって、それがそれほど強力でないということにはならない(例えば、クオモ知事���その他の役人が路上で憤慨した市民に立ち向かっている動画がソーシャルメディアにいくらでも出回っているのを見てほしい)。真の問題は、政治家やその他の人々が、いかなる種類の説明責任からも完全に隔離されていることであり、こうした明らかな偽善行為を指摘されても、一般人は何もできないと感じるのだ。

AN:2025年の世界をどう見ていますか?

JC:未来はまだ書かれていない。もし私たちがグレート・リセットのアジェンダを野放しにするのであれば、2025年までに、私たちはバイオセキュリティ国家の制度化への道を歩むことになるでしょう。このシステムは、中央銀行のデジタル通貨や「ユニバーサル」ベーシックインカムの支給に連動するバイオメトリクスIDや社会的信用スコアに結びついたワクチンパスポートによって促進されるだろう。大規模な市民的不服従が起これば、このアジェンダは後退するか、最悪のシナリオでは当分の間頓挫することも考えられるが、反経済革命が分散型通貨を使った平和的で自発的な個人間の真の自由貿易の場を切り開かない限り、そして切り開かない限り、このアジェンダが本当に阻止されることはないだろう。

AN:2020年初頭にコビッド・サイオプが一般大衆に向けて開始されて以来、あなたの報道は驚異的なものだった。ビル・ゲイツに関する暴露記事は驚くほど詳細で、目を見張るものがあります。何があなたをそこまで深く掘り下げ、数え切れないほどの時間を費やしてこの重要な情報をまとめ、あなたのファンやフォロワーに提示する原動力になっているのでしょうか?

JC:自分のことを深刻に考え過ぎないようにしていますが、同時に、私が提示しようとしている情報は極めて深刻に受け止めています。ゲノム編集技術や脳チップ、中央銀行のデジタル通貨など、テクノロジーの進歩が優生主義者たちの手の届くところになってきており、人類の未来が危機に瀕していることを実感しているからだ。私たちが直面しているアジェンダの本質を真に理解し、警鐘を鳴らし、峠を越えてそれを阻止するために全力を尽くさない者は、すでに人間性を喪失している。

AN:もし、あなたがたった3つの言葉で世界にひとつのメッセージを伝えることができ、誰もがそのメッセージを聞き、理解し、行動するとしたら、それは何ですか?

JC: You. Are. Free.

ー

Agorism - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Agorism

アゴリズム(Agorism)とは、非暴力革命の側面と関わりながら、対経済学によって人と人との関係がすべて自発的な交換であるような社会を作ることを提唱する社会哲学である。アゴリズムはアナーコ資本主義と似た要素を持つが、一部のアナーコ資本主義者とは異なり、ほとんどのアゴリストは望む結果を達成するための戦略として投票に厳しく反対している[1]。 アメリカのリバタリアン哲学者サミュエル・エドワード・コンキン3世(1947-2004)によって、1974年10月のCounterCon Iと1975年5月のCounterCon IIという2つの会議で初めて提唱された。

6 notes

·

View notes

Text

人間なので儚く散りました

完走時に右下のゲージが赤いラインより上になっていればクリアなんだけど、途中までは割と耐えてるので最後ちょっと頑張ればいけそうですね(それが出来れば苦労はしない)

ノーツを正確に叩くとゲージは徐々に回復していくので、途中までどんなに酷くても後半上手く叩ければクリアラインに届くこともあるし逆にどんなに途中まで上手くても最後グダると一瞬で死ぬので最後まで気が抜けないのも緊張感があって良い

昨日上げたこいしちゃんが難易度27でアレでもだいぶギリギリなので28は初めてやって未知の領域だったけどちょっと希望がみえてよかった

なお、難易度29の幽々子様の曲は一度もクリアラインに乗らずに回復することなく一生ゲージが死んでいる模様

絶望しかない

5 notes

·

View notes

Text

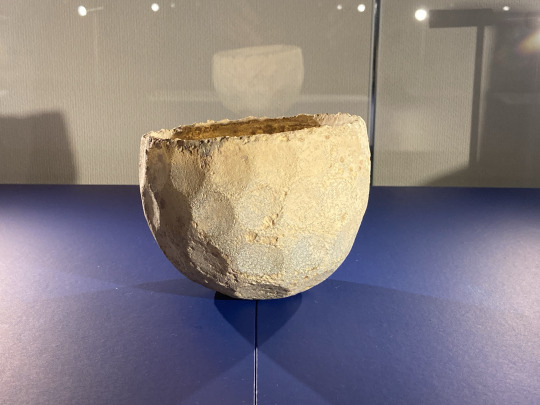

「オリエントへのまなざし -古代ガラス・コプト織・アジア陶磁-」展

早稲田大学 會津八一記念博物館で「小野義一郎コレクション オリエントへのまなざし -古代ガラス・コプト織・アジア陶磁-」展を見る。西アジアの古代ガラスやイスラーム陶器、エジプトのコプト織、東南アジアの陶磁など約80点が展示されている。古代ガラスはこれまで見る機会が多少はあったものの、まとまった数を見るのは初めて。コプト織はまったく未知の領域。東南アジアの陶磁も、散発的に見たことならあった気がするけど……という程度。そんな自分にはおあつらえ向きの企画展で、新鮮な鑑賞体験ができた。また、たとえば古代ガラスだと、ガラスの歴史を通観する展示のなかで見るのと、考古資料の展示の一環として見るのと、古代ガラスだけを集めた展示で見るのとでは、見えかたが違ってきたり、ひいてはそこから気づくことも違ってきたりする。同一ジャンルに属する文物を異なる文脈で繰り返し見ることができるのは幸いである。

さて、メインビジュアルに採用されているのは、ガラスの面カット装飾浅鉢。サーサーン朝時代、4〜6世紀、イランあたり。この下の自分の撮った写真より、上の展示室風景のビジュアル写真のほうが装飾がいくぶん見やすいかもしれない。

円形切子装飾椀。サーサーン朝、5~7世紀、東地中海沿岸。全体的に黄白色なのは風化のためで、本来は淡緑色の透明ガラスとのこと。円形にカットされた装飾が確認できる。風化した風情も正直なところ好きなのだが、「いまでこそ経年変化で時代がかった見た目になっているけど、作った当時は古色はついていなかったのだから、元の姿を想像しながら見よう」と思いながら(心の目で)見るよう努めた。

次の2点はイスラーム時代のガラス。左は12~13世紀、シリアかエジプト、マーブル装飾扁壺。文様がちょっとラテアートっぽい。右は型吹長頚瓶、11~12世紀、イラン。香水を散布するために使われたもの。10世紀ごろ蒸留技術が確立してバラ水などが普及したことから、このようなガラス製品が作られたものと見える。

ローマ時代のミルフィオリ・パテラ形杯。前1~1世紀、東地中海沿岸。棒ガラスを組み合わせて金太郎飴のように輪切りにして文様を作っている。

これもローマ時代、型吹双面瓶、1世紀後半〜2世紀、東地中海沿岸。微笑んでいる顔と怒っている顔が型吹きの技法で作られている。

前期青銅器時代、紀元前2300~前2000年ごろの土器、掻落彩文杯。シリア北西部で出土したもの。直線や波線の文様はヘラのようなもので掻き落として作られている。

ラスター彩人物文鉢。イラン、セルジューク朝時代、12世紀後半〜13世紀前半。2人の女性が描かれている。

藍釉鉢。イラン、セルジューク朝時代、12世紀後半〜13世紀前半。

色絵金彩鉢。イラン、セルジューク朝時代、12世紀後半〜13世紀前半。花のような太陽のような星のようなものが描かれている。白釉の上に藍彩で下絵付けをして焼成し、その上に色絵金彩で上絵付けを施す、ミナイ陶器と呼ばれるタイプらしい。

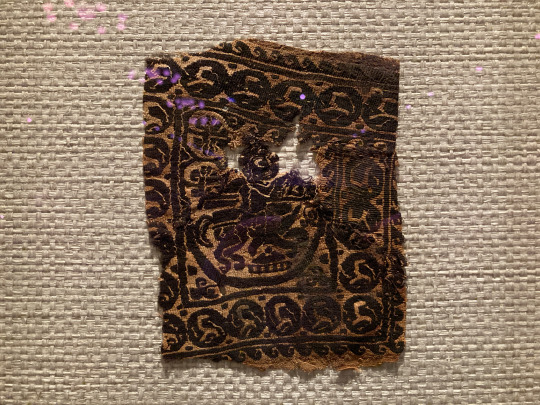

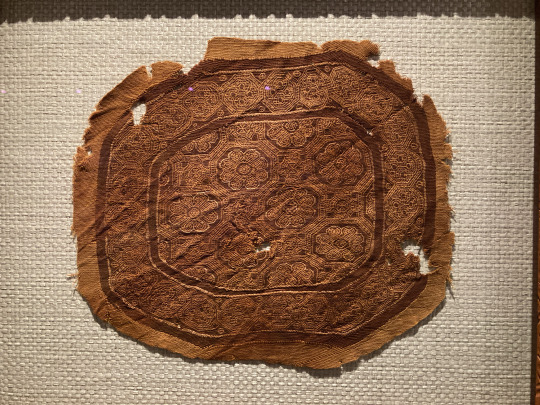

コプト織は、エジプトの遺跡から出土する染織品の総称で、必ずしもコプト教と関係があるとは限らない。下の2点は6~7世紀のコプト織で、左は踊る女たち、右は馬に乗る男の図柄。

10~11世紀の幾何学文のコプト織。

左は4人の聖人が並んでいる図柄、7~8世紀。右は5~6世紀、幾何学文だが、ふたつの四角形を組み合わせた形はキリストの十字架を表現したものらしい。そして貴重な染料で紫色に染められている。

蕾モチーフのコプト織、6~7世紀。蕾のモチーフはコプト織でとても好まれていた由。

クメール陶器、黒褐釉象形壺。12~13世紀。壺の高台が象の4本脚になっていてかわいらしい。象は背中に宝珠のようなものを背負っている。

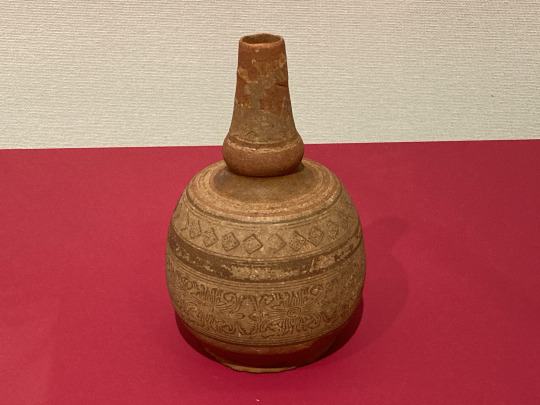

クメール、12~13世紀の黒褐釉線文壺。黒褐釉の平壺はクメール陶器の典型のひとつだそう。

クメール、11~12世紀、施釉刻線蓋付高坏。須弥山を模したと思しきこの形もクメール陶器の特徴とのこと。アンコールワットなどのクメール建築とも相通じていておもしろい。

ベトナム、14世紀、鉄絵草花文椀。ベトナム産の鉄絵陶器は日本の大宰府などからも出土しているとか。海外へ輸出するために数多く生産されたらしい。

ベトナム、15世紀、青花神獣文瓶。獣類の長である麒麟と鳥類の長の鳳凰が描かれている。

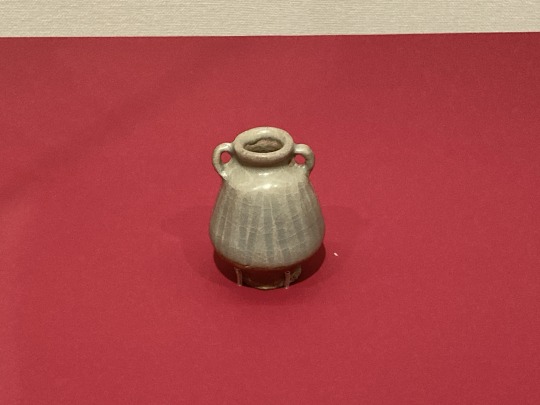

タイ、14~15世紀、青磁刻線文双耳小壺。小さくてかわいいやつ。

タイ、15世紀、白磁鳥形水注。

タイ、15~16世紀、白・黒象嵌瓶。象嵌する土と胎土とでは耐火度や収縮率などが異なるため、ひび割れたり象嵌が剥がれたりしないためには高い技術力が必要だとのこと。つまり下の写真の陶器は手練の作なのだろう。

3 notes

·

View notes

Text

私の週末は雨ばかり

休日になると雨という日が多く、鳥写にほとんど行けな��てこまっている。8月5日も、澁澤龍彦の命日なの���絶対に労働しないと決めており、休みを取っていたのだが、探鳥会があるというので出かけたら、会場の山頂が雷雨のため中止になってしまった。

麓はまぶしいくらいの晴れなのに……とロープウェイに乗ると、山頂は霧で真っ白だった。

昨日も雨だった。数分ごとに土砂降りと晴天を繰りかえし、とてもではないがカメラをかまえているわけにはいかない。

それでもすこしだけ砂浜で遊ぶメダイチドリを撮影した。Instagramに載せたら、野鳥の会の人に「これはオオメダイチドリです」と教えてもらった。鳥の同定も少しずつできるようになってきた気がするが、まだまだ難しい。

最近、ササゴイを見つけた。サギの仲間では県内で最も発見数が少ないらしく、会に発見の記録として報告することになった。「見つけた」という報告をしてから、わたしは(荒天続きで!)観察にほぼ行けなかったのだが、ほかの会員のひとたちが足繁く通って様子を見てくれて、いろいろなことがわかったようだ。

今まで漠然と、探鳥会に参加して鳥の探し方を教えてもらったり、鳥の種類を教えてもらったりしていたが、こんな風に生態や生息地の調査をしているんだ! と知った。

ちなみにササゴイを見つけた場所には、天候運最悪ながら見計らって何度か行っていたのだが見つけることができなかった。今日ようやく、見つけることができた。警戒心の強い鳥で、すぐに飛んでしまうし、潮が引いていると遠くにいて、見つけづらい。

そして何より、思ったより「小さい」のだ。

「サギ」という名を聞いてまず思い浮かべるのが、多くの人はアオサギやシラサギと呼ばれるダイサギ・コサギだろうと思う。まあコサギは小さいのだが、「サギ」のイメージとしては「なんかでかいけどそんなに逃げない鳥」というイメージがあるんじゃないだろうか。

だけど、ササゴイは小さい。どれくらい小さいかというと、わたしが最初に見つけたとき、「大きめのシギチ(シギ・チドリ)がいる」と思ったくらいの大きさだ。つまりかなり小さいのである。

写真を撮ってみて、拡大したら、「えっ、これササゴイじゃん」と気づいた。とてもとても小さい……。

もっと大きいと思っていたのに、小さすぎて、まず「サギ」だとすら思わないという……。しかも、派手と言えば派手な色合いだが、これが干潟でたたずんでいると見事な保護色で、見つけづらい。自然というのはうまいことできているなと思う。あんな目立ちそうな主張の強い模様をしているシマウマも、サバンナで見たら「見つからない」のかも知れない。

想像や、書物だけの知識では、わからないことがたくさんある。自然はよくできているし、人間の想像は自分の都合のいいように鳥の大きさや生態を解釈する。

そんなことを考えながらササゴイを観察し、帰る途中、友達が昨日素敵なササゴイの写真を撮っていた場所に立ち寄ろうと思ったら、大きなカメラをかまえている車がたくさん並んでいて、わたしが入る隙間はなかった。

そこで待っていれば、鳥が来てくれるかどうかは未知数だが、人間は、カメラの性能と、撮りたい写真、鳥の動線や習性を考えて鳥を「待つ」。

あの車を並べていた人たちも、ササゴイがそこに来てくれるかどうかをわからないまま待っている。あそこにササゴイが来てくれたら、きっといい写真になるだろう。

どんな撮影でもそうかもしれないが、野鳥の撮影というのは、「ここにいてくれたらいいのに」と思う場所に鳥は絶対に現れてくれない。人間の都合のいい枝に、サンコウチョウは決して止まらないし、人間が都合のいい切り株で、コマドリは囀ってくれない。

野鳥の撮影をはじめて、わたしは「ままならない創作」というものを発見したような気がする。

小説というのは、まあプロットというものがそこにあって、それに従って書いていくものだ。わたしが止まってほしいと思ったところに鳥を止めることができるし、それはどんな珍鳥でも「止められる」。なんならこの世に存在しない迦陵頻伽を「私の目の前に」現すことができる。

そして迦陵頻伽と「どんなふうに」接触したかまで決めることができるのだ。

だけど、カメラを持ってフィールドに入れば、すべてがままならない。「素敵な写真を撮りたい」と思っても、その「素敵な写真」は、どれだけ足繁くフィールドに通っても、撮ることができないかもしれないし、もっというと、「撮ったものを解釈される、その方向性」をコントロールすることができない。

「わたしはこのような「考え/創作の方向性」を持って鳥を撮りました」というものを、一枚の鳥の写真では表現ができないことがある。解釈の自由度が高い故に、「ままならない」のだ。

それは私自身の「考え」の漏出から私が隠れられる、という消極的なメリットもあるような気がするが、だが最終的に、「この写真をどう撮ったか」が写真一枚では、語られないし、読み取られないという大きなデメリットがある。

例えば、極端な例だが、絶滅が心配される鳥のひな鳥を撮影したとして「ここでこんな営みがされている」と写真のみで語るとき、ひとはその注意喚起であったり、環境をまなざす視線というものをまたぎこしてしまう。

そういう「ままならなさ」を発見し、表現すると言うこと/表現を手渡すことについて日々考えるはめになってしまった。

そして、それはきっと、自分が文章表現という場に「だけ」身を置きつづけていたら、自省することのなかったままならなさだ。

すべての表現物は、ほんとうはみんなままならない。小説だって、写真だって、言葉と絵の両方で訴えかける漫画だって、このコントロール不可能な領域で表現をしている。

そんなことをつらつらと考えて、小説を書くようになってしまったので、「書きたいもの」というのが最近いまいちよくわからない。

「届く/届かない」だけが営為でないのに、それに拘泥していると思っている。

とまあ、こんなことを考えながら、ぼちぼち文章はいくつか作っている。みじかい作品が多いし、習作のようなものばかりで、どこかで出せることがあるのか?と思うような作品ばかりだが。

そろそろ長い、そして起伏のある物語が書きたい。

ここからは少し宣伝。

9月に刊行予定の短編集のKindle版の予約が開始しました。

紙書籍との違いは、『オメガのライカと、わたしたち』『迎え火』の収録がないことです。

『オメガ~』は単著がKindleに、『迎え火』は『山梔の處女』Kindle版に収録されています。

紙書籍の通販は、また追って。

10 notes

·

View notes

Text

2022年に買ったボードゲームのまとめ

(記憶が正しければ、)2022年に届いたものが対象。ミニ拡張は除く。

カーネギー (Carnegie Deluxe Edition)

評価保留(ソロのみプレイ): バリアブルフェーズオーダー&エレベーターアクション。Kickstarter版より先にリテール版が届くみたいなくだりは散々見てきたけど、届く前に何の金も積んでない奴にBGAですっかり消費されてるパターンは初めて見た。

グランドオーストリアホテル:レッツワルツ! (Grand Austria Hotel: Let's Waltz! Expansion & Deluxe Upgrade)

6.0: やりたいことはよく分かるんだけど、ただでさえ長いゲームが更に長くなるのは予想通りだった。

エイジ・オブ・アトランティス (The Age of Atlantis)

未プレイ: これは、Kickstarterにて(事情はよくわかるが、)原価高騰により発送のための身代金を要求された初のパターン。そんなキャッチボールをしているうちにリテール版のほうが先に手元に届くという……

西フランク王国の建築家:奇跡の大業 (Architects of the West Kingdom: Works of Wonder)

6.5: 第1拡張までだと、まじめに大聖堂を建てに行くか、闇市場パワーでやりくりしていくか、プレイヤーの動きが直線的で見えすぎちゃうきらいがあったが、影響力という追加パラメータやマップ上での要人の追いかけっこ要素の追加により、より立体的になった。

ファクトリーファナー (Factory Funner)

6.5: クワリの垢抜けない絵面がシュっとした。ファクトリーファンまでだったら何とか手懐けられる気もするが、こちらはリアルタイムでタイルの取り合いをするとちょいちょい事故る。

Bear Raid

5.5: 空売りと風説の流布をフィーチャーした株ゲーム。ストックパイルのようなパーティー感は意外と薄く、負けているプレイヤーはじわじわと苦しくなってくる。リアル! いちるの希望があるとしたら、株を空売りしまくった会社を市場操作で倒産させてチャラにすること。インストでは、金融知識の乏しい人に空売りの概念を説明するのが面倒くさいと思いました。

Ghosts of Christmas

6.0: タイムパラトリックスのリメイク。3ゲーム同時解決のビッド制のトリックテイキング。コントロールできなさそうでギリできる絶妙なバランス。

ハビタッツ (Habitats)

6.0: 陶器コマ芸が木ゴマ芸に変わった。映え重視ながらユニークな木駒を探してタイルに置いていく労力は見合うのか問題が……

9 Lives

7.0: CATTYのリメイク。カードは裏から見てもどのスートがわかるようにできているので、ビット制のトリックテイキングの入門教材として最適。予想トリック数は4でカンストするので、それがオーバーしたときも、1 or 5トリックといった形になっているので、リカバリーが利くという��望を持ってプレイし続けられるのも良い。

バスケットボス (Basket Boss)

5.5: クラシカルな競りゲーム。競りにかけられるプレイヤーはランダム性が強く、痺れるようなカツカツの資金管理が要求される感じは薄い。自チームの選手の衰え具合を見つつ、ある程度運任せにどこで強くアクセルを踏むかを問われる感じ。

西フランク王国の子爵:鍵の番人 (Viscounts of the West Kingdom: Keeper of Keys)

未プレイ

西フランク王国:年代記 (The West Kingdom Tombsaga)

未プレイ: 3つのゲームを連続で遊ぶキャンペーンとしてやるには特にストーリー的な展開もなく、トリロジー出揃ったので、ふわっと作って見ました感が強いな!

Fall of the Mountain King

6.0: 前作の資源の沸かせ方のような発明を期待するとちょと肩透かしを食らうかも。ゲームの芯となるメカニクスは、Smartphone Inc.のカード重ねパズルでアクションを決めていくやつ(の発展系)なので、正直そこに強い独自性は感じなかった。プレイヤーは互いに陣取りをしながら、外から攻めてくる敵とも戦うという構成になっており、そのPvEの部分の処理がなかなか複雑。ただ、ある門が破られて、そこから一気に敵が領地内になだれ込んでくるという表現は十分になされてはいる。

帝国の時代:インペリウム・クラシック (Imperium: Classics)

7.0: より上級者向けにしたインペリアルセトラーズという感じ。共通サプライからもカードを取ってデッキ構築していくので、相手の文明特性を見てカットしていく動きも大事。デッキを一巡させるごとに(通常は)強いカードを獲得できるので、ゲーム後半に掛けて必ず盛り上がりを見せる。問題はルール量とその記述のされ方。ゲーム内用語でアクションを説明するカード記述はとっつきが非常に悪い。あと、こんなに翻訳が大変そうで、遊ぶ人を選びそうなゲームの日本語版が出てびっくりした。

帝国の時代:インペリウム・レジェンド (Imperium: Legends)

未プレイ: クラシックよりも文明特性がよりピーキーになった上級者向けのバージョン。混ぜて遊べる。

テラミスティカ:オートマボックス 日本語版 (Terra Mystica: Automa Box)

未プレイ

ゴーレム 日本語版 (Golem)

未プレイ

アーク・ノヴァ 日本語版 (Ark Nova)

未プレイ

テケン:セトの時代 (Tekhenu: Time of Seth)

未プレイ: 村のゲーム会に持ち込んだら「���です」と言われた。

パンドリア:トロールズ&トレイルズ (Pandoria: Trolls & Trails)

未プレイ

フィヨルド 日本語版 (Fjords)

6.0: 4人で遊べるようになりました!も、予想通り、キングをメイクしてしまうので、各々が空気を読んでお仕事をする職場環境が要求される。やっぱり2人で、ということになるが、モジュールの追加でゲームごとに土地の価値が変わり、リプレイ性が上がりつつ、ソリッドなゲームが現代的に丸くなった。

オッドソックス (Odd Socks)

6.0: ノースートのトリックテイキング。ラウンドごとに配分が異なる、勝つともらえる右くつ下と、負けるともらえる左くつ下の数をなるべく均等に取るようにする。わかりやすさとかわいらしさで良いフィラー。

カスカディア 日本語版 (Cascadia)

6.5: ちょうど良いルール量とコントロール領域に調整してきたタイル配置パズルの新定番、という感じ。絶妙なバランス。めちゃくちゃソロプレイ感が強いのに、相対評価の得点要素もある点はちぐはぐしていると言えば言えなくもない。

コンコルディア:ソリティア (Concordia: Solitaria)

未プレイ: ルールはかっちり読んだ。2人の協力モードが気になる。

グレートウェスタントレイル 第2版 (Great Western Trail 2nd Edition)

7.5: 改めてよくできたゲームだなーと。10年も経ってないゲームをちょい改変して刷り直すブームに物申したい気分もありつつ、早かれ遅かれ拡張も買っちゃいそう。アルゼンチンとかニュージーランドとかはどうする? ……嫌な商売してくるなー

クアックサルバー:錬金術師 (The Quacks of Quedlinburg: The Alchemists)

未プレイ

Radlands (Radlands)

6.5: マッドマックス的世界観の2人専用カードゲーム。3つのレーンに置いた建物の前に前衛・後衛の人物カードをデプロイしつつ、穴を開けたら時限式の自動車爆弾を突っ込ませてダメージを喰らわせる…というテーマ再現性が素晴らしい。ただ、各建物は特殊効果を持っており、破壊されるとそれが無効化されるため、陣形を崩してしまったプレイヤーは逆転の目もなくじわじわと負けていきがちなので、ゲームの後半は少々ダレる印象がある。

エクリプス:宇宙船パック1 (Eclipse: Ship Pack One)

未プレイ: 叩き売りされていたので確保。第2版が出ている中で、遊ぶことはあるのか。自分の通夜ではエクリプス9人プレイをやってほしいという遺言はここに残しておきます。んで、宇宙船パック2はいつ出るのカナ?

アーティチョークなんて大キライ! (Abandon All Artichokes)

6.0: 不思議なプレイ感のデッキ構築&解体ゲーム。5枚の手札補充時にアーティチョークの札が1枚も無いことを目指すのだが、デッキを厚くして薄めていくアップローチと、圧縮でアーティチョークを廃棄するアプローチとあるので、他プレイヤーの方針に反する攻撃をすることが重要。2人だと直球のドツキ合いになるので、4人プレイを推奨。

ドミニオン:同盟 (Dominion: Alies)

6.5: なんか似たような拡張なかったっけ…… 最近は、アプリ版のほうが先に拡張がリリースされ、セットアップも楽なので、ほとんどアプリ版でしか遊ばないのに、なぜフィジカル版も買うのか?問題。それはたくさんかどまれるから。

ファーストラット (First Rat)

7.5: ネズミがかき集めたゴミでロケットを組み立てて月を目指すというテーマと絵が100点のダイスを振らないすごろく。

ブライアン・ボル (Brian Boru: High King of Ireland)

未プレイ

ドミニオン:海辺 第二版 日本語版 (Dominion: Seaside)

7.0: 差分カードとかどまる機会の欲しさにまだ付き合ってしまう上客! 新カードはよくわからんけど、アタックカードが派手になってる印象は受けた。なお、アプリ版では第1版を持っていれば無償アップデート対応。異郷も。対応が素晴らしい!と思ったら、繁栄第2版から普通に金を取られるように。まー デバッグとか大変よね。

ヒドゥン・リーダーズ 完全日本語版 (Hidden Leaders)

5.5: 4つある勢力のうち、2つを秘密裏に応援し、ゲーム終了時に綱引き形式の勢力パラメータを勝利条件を満たすようにセットされていることを目指す。プレイされる勢力カードのバランスと引かれるカードの運でゲームがハネるかスベるかが決まる感が強い。1プレイが短めなので何度も遊ぶと味がしてくる系かな?

アグリコラ:泥沼からの出発 リバイズドエディション 日本語版 (Agricola: Farmers of the Moor)

未プレイ: 旧版では暖房が焚けずに家族が寝込むというフィーチャーが大好きだったんだので、それが映える立派なベッドが付いているだけで満足です。

カートグラファー 勇者たちの門出 完全日本語版 (Cartographers Heroes)

7.0: 得点もモンスターの攻撃も派手になって、みんなでビンゴをやっているような盛り上がり感がより増した。今から無印とHerosのどちらかを買うならば、断然こちらをおすすめする。

ドミニオン:異郷 第二版 日本語版 (Dominion: Hinterland)

6.5: もともと地味でバランスが取れてるカードばかりという印象の拡張なので、なぜこちらが繁栄よりも先に手を入れられているのかがよくわからない。

アグリコラ:ドゥルチナリアデッキ 日本語版 (Agricola: Dulcinaria)

未プレイ: エラッタ適用の手間で十分楽しめました。

メッシーナ1347 (Messina 1347)

7.5: ペスト禍からの復興。外部からの人材流入、検疫しつつ人材センターで一度受け付けてから持ち場に派遣…というプロセスがわかりやすく、要素が多いながらも、手を動かし始めればあまり迷うことがないのが、スヒィがすごいデザイナーと思うところだったりする。合法的に街に火を放つことができるのが一番のお気に入りポイント。

Imperial Settlers: Empires of the North - Wrath of the Lighthouse

未プレイ: ソリティアキャンペーンシナリオ。めちゃくちゃ文量のあるキャンペーンのテキストは大方訳した。Expedition to Newdaleみたいな手垢の付きまくった全然わくわくしないストーリー。世界に5人くらいはいるであろうEotN重度中毒者のためのレクリエーション。

ティルトゥム 日本語版 (Tiletum)

未プレイ:ルールは読んだ。2回も。

パンピンポンゲーム

5.5: 4人もいると荒く差し込んでくる輩が必ず現れるので、審判を1人立てておきたい。無理ならば、感想戦時にVARでも。

キャット・イン・ザ・ボックス 日本語版 (Cat in the Box)

7.0: スートなしのカードをスート宣言しつつプレイするビット制のトリックテイキング。よくこのアイデアからここまでのゲームにまとめ上げたなとデザイン力に感心する。

Woodcraft

7.0: プラハのアクションホイールの発展形。人気のアクションはしばらく(通常の手段では、)選べなくなり、不人気のアクションにはわんさかボーナスが付いてくる。最近のヘビーユーロにありがちな、少ない手番でボーナスを沸かせて、1アクションあたりの密度を上げていくやつとの相性は非常に良い。明らかにやり足りないタイミングでゲームが終わり、プレイヤーに挑戦しがいのあるゲームだと勘違いさせるズルい作りも最近のゲームっぽい。

ウイングスパン:東洋の翼 (Wingspan: Asia)

未プレイ: 2人専用のスタンドアロン版(デュエットモード)としても遊べる。ラウンド目標は、新たに���意された陣取りボード的なところに、鳥カード配置の都度、条件に合うマス1つ(生息地、卵の種類…)にコマを置いていき、キングダムビルダーめいた得点条件(最も多くの横列にコマを置いているプレイヤーの勝ち…)で勝者を決めていく。取ってつけた感が非常に強いが、果たして……

今年初めて遊んだゲームベスト5

1位 ファーストラット

牛歩でセットコレクションの早取りを目指すか、それともショートカットを駆使した速い周回を目指すのか…… いくつかある勝ち手の中から何を選ぶか悩ましさがありつつ、すごろく自体はダイスにもカードにも依存しないという直球ユーロの作り。そしてあのテーマとアートワーク。ユニークキャラの能力差調整が怪しいところ以外に特に文句がない。

2位 Viral

ウィルスとなって、様々な臓器で陣取りを行うという、これまた最高のテーマとアートワークのゲーム。バネストの仕入れセンス! アクションプロット制のままならさもありつつも、動静脈に依存した移動ルートの制限など、テーマがちゃんとゲームの面白さに寄与している。

3位 Tornado Splash 2

今年はテーマ再現とアートワーク評価の年!だったのか。 競艇をテーマにした同人ゲーム。カードをテーブルに並べてプールに交錯する引波を表現できただけで勝ちが見えた感がある。プレイヤーの裁量によるファジーな判定がごっこ遊び感を強め、モダンなボードゲームというよりかは、プリミティブな遊びの良さがある。

4位 メッシーナ1347

偶然の時事性はさておき、これまたテーマ再現がおじょうずにできたゲーム。今日びのヘビーゲームでの安易手のひとつ、いわゆる信仰トラックに依存しているところには目を瞑ろう。

5位 Crusaders: Thy Will Be Done: Divine Influence

基本ゲームの不満点(とある安易な戦術が強すぎる&ゲームの進行がいささか直線的に見えすぎる)を解消し、真の形でCrusadersが完成。拡張なのでランキングに入れるべきか迷ったけど、マストハブの拡張ということでここに。とうの昔に完成していたのに、TMGの元気がなくなって(最終的には死んで)リリースまでにここまで時間がかかってしまい、日本語版(日中版?)もかなり望みは薄そうという、なかなか悲劇的なタイトルである。

総括

引き続き他の趣味(具体的には通年月1ペースでのキャンプ)との可処分時間の取り合いの問題もあり、プレイ時間は減少傾向…… 誰か平日に遊んで!

なんだかんだで去年とほぼ同数のゲームがリストに並んだのは意外。それくらい自分はボードゲームを遊んでもなければ買ってもない認識があった。こわい。

上記頻度の問題で、重いゲームは買っても回せないスパイラルに陥り、程よい重さでテーマ再現に妙技を見せるゲームを評価する傾向に。

とりわけ上半期はBGAでたくさん遊べて楽しかった。意図せ��非リプレイ派になっている自分に取って、しつこく噛めば味がしてくるゲームの存在を確認できる良い機会だった。なお、今年もこんなにキャンプを連打しているのにジョーカータイムを使えず。エリクサー病か。

この年次のエントリー、観測範囲では楽しみにしているのが2人しかいないのに、工数がえらく掛かるので、めちゃくちゃ割に合わないと思いました。

20 notes

·

View notes

Text

第四番「森林の影」 ⅰ おまけトーク(何に影響を受けるかを選ぶ)

光がカーテンのように

柔らかく注ぐ森の中

鳥のさえずりが

川のせせらぎのように流れる深い場所

故郷と墓場の場所

命の生まれ眠る場所

再生と永遠の場所

舞い降りた黒い羽根

ひらひらと

一つの悪寒のような影

一つ

また一つと舞い降りる

運命のような

不幸のように

頭上を見上げれば光ばかり

烏さえも見えないというのに

羽根はまるで微笑のように踊り

落ちていく

何かの暗示のよう

悪夢のように微笑む

手招きするように踊り

闇へと招き入れるかのように

森の奥深くへと誘う

声を聞いてはいけない

心の声は闇に飲み込まれる

心は闇の虜

足自然と歩み 深みへと 誘われていく

意志さえも 深い闇に 魅入ってしまう

抗うことは叶わない

青い空から落ちて来る

羽根の主はどこにいるのか

雲は太陽を隠して闇を注ぐ

月のように

淡い光となって天に孤立する

雲がうねりながら世界を覆う

空を押し寄せる海の波のよう

風が冷たい刃のような

不穏な空気を連れ森が鳴く

獣と虫とが鳴いて何かを知らせている

光を掻き消すほどの不安 海のように押し寄せる

死神と天使の住処

光に抱擁と闇に冷酷の鬩ぎ合う場所

光の羽根を見た者には道が開く

黒き羽根を見た者は

闇に飲み込まれるという

交通事故のような

雨のような

自然さで訪れる

足を止めた者は

己の不運を呪う

自分なのか 答えはない

音は 押し寄せる波のよう

木は葉が揺れる 動かない

動くのは 風であり雲であり 光であり闇

得体のしれない何かを孕んでいる

運命とも呼べるものが迫り来ているのか

亡霊かもしれない

彷徨える霊魂なのだろうか

行く充てのない旅路に

生贄を探して

屍のように

肉体がなく

満たされることを知らない

羽根は使者を司る神か

精霊が落としていったのか

誘う声は魂を掴む

理性や本能では 抗えない

足は意志に反して 動き手は止めようとも

深淵へと 引き摺りこまれる

恐怖に 足が竦む

笑い声が脳内に響く

もう遅い

声を聞いてしまったのなら

死ぬ瞬間の恐怖などという

一瞬で済む話ではない

未来など闇の中

世界が全くの予測不能の混沌に 沈んでいく

世界が 宇宙の中に 叩き落とされたかのように

苦痛がどれほど得られるものなのか)

世界そのもの 未知の領域

世界が崩れ落ち 感覚さえも 支配され凌辱される

終わりのない永遠が訪れる

肉体にではなく精神に訪れる

富―名声

名誉―栄光

尊厳―全てが

恐怖の前には剥ぎ取られる

裸にされ

辱められ

拷問のよう

精神における拷問

脳内で稲妻が迸る

啜り

亡霊たちは愉悦に浸る

彼らが求める何かを探して

世界を彷徨う

奪われた者もまた

彼らの仲間となって

光と影の狭間で揺れ動く

仲間が増えれば 増えるほど

哀しみは 増えていく 痛みは募っていく

哀しみは 更なる悲劇を 欲する

黒い 羽根のように 舞い 踊り

次なる光を 求めている

光は彼らを悉く焼き尽くす

一度月が天に昇るなら

雲を一掃する

裁きの時は近い

今更神に祈るのか

命を奪った 穢れた手で

何を祈るというのか

自らの命を希うというのか

雷 走る稲妻の軌跡

轟く氷の壁の崩壊 歴史の更新

血が迸り 盾を砕く 築いた茨の道

心の闇に巣食う帝国

心の闇に巣食う

無明の闇よりも深い

忘れてはいないはず

内なる 見えざる 真の混沌

地獄

闇が迫り来る

逃れられない

運命から

逃げることは叶わない

youtube

2 notes

·

View notes