#sesenta y ocho

Text

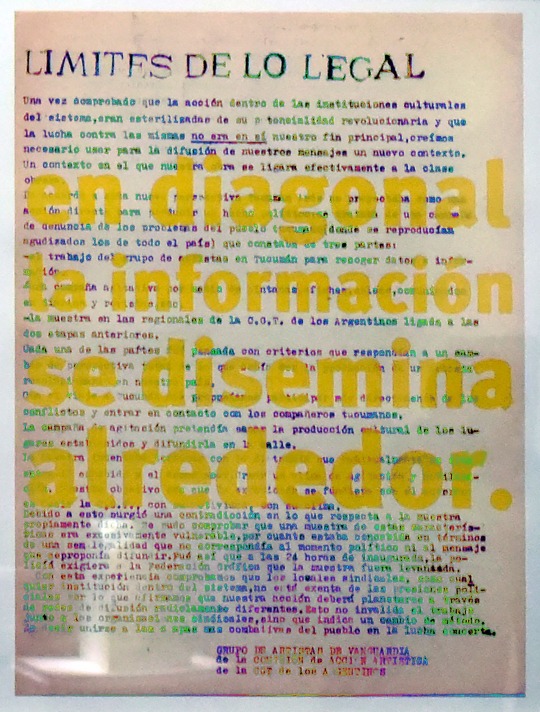

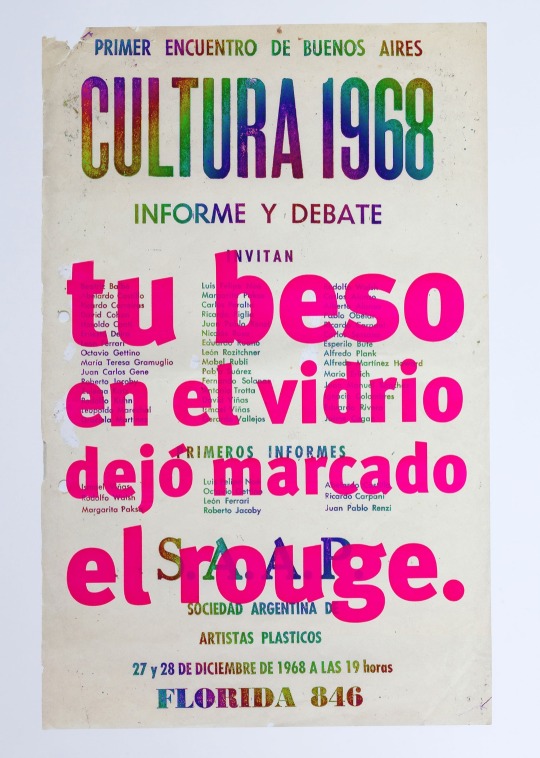

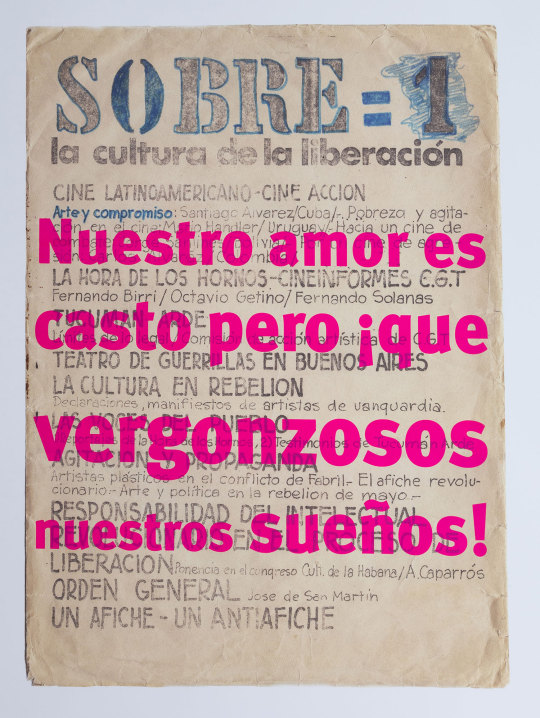

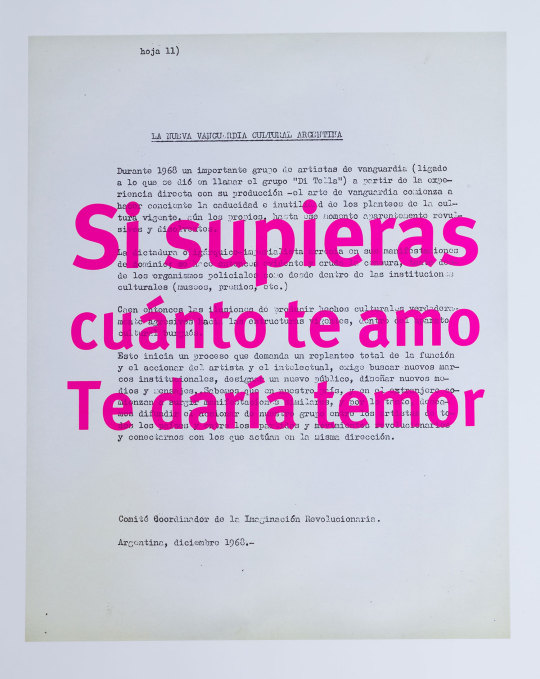

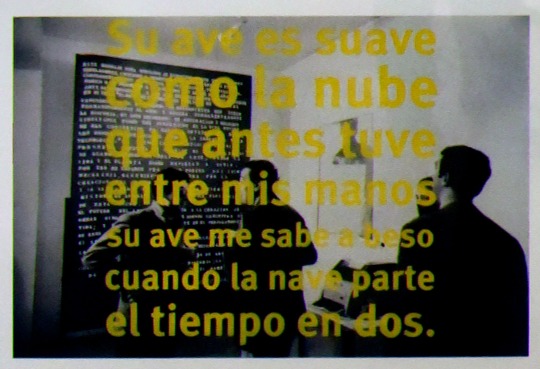

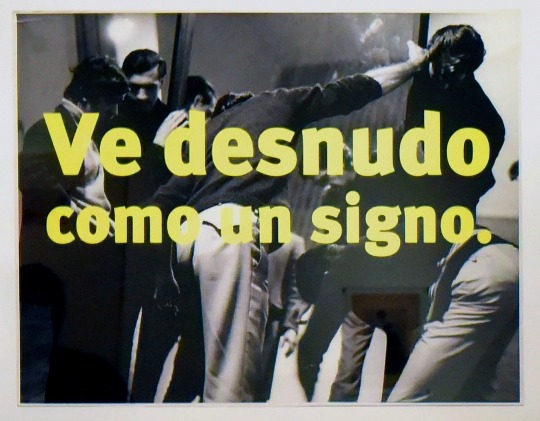

Serie 1968: el culo te abrocho (2008)

Roberto Jacoby (Buenos Aires, 1944 –)

Museo de Bellas Artes Argentina

#serigrafia#papel#ilustración#arte#vanguardia argentina#sixties#60s#arte intervenido#Di Tella#ocho#sesenta y ocho#68#el culo te abrocho#queer#gay#homo#medieval#moderno#griego

1 note

·

View note

Text

Sol x Reader, long post, Minors DNI

"I'm home"

You call out as you take off your shoes. Not even a moment later Sol greets you with a kiss.

"Hi babe, how was your day?"

"Mm nothing special. How was work?"

"Ugh don't even get me started. This new hire, Kevin." You rolled your eyes at the thought of that man.

"But I'm home here with you now so all of that doesn't matter." You put your shoes up and follow your wife into the kitchen.

"Endonde esta Sebastian?"

"He's upstairs finishing his homework."

"Hmm my baby's so studious."

Sol stands over the stove in his frilly green apron. You hug him from behind and peek over his shoulder.

"What gourmet dish did you cook up for us today?"

"Well you've been craving shrimp pasta so I made shrimp fettuccini and some garlic toast."

"So that was the heavenly smell I smelled as soon ans I walked through the door."

Sol slightly blushed. He knew he was married to the love of his life for seven years now but he still couldn't get over how she complemented his cooking. He felt a little embarrassed being put on the spot but, nonetheless, pride swelled in his heart at how he's able to take care of his wife.

"Dinner's ready."

"I'll go get Sebastian."

You walked away but not before you slyly groped his ass cheek. Sol's face turned red and he covered his ass with his hands before turning to softly glare at you. You only sent him a kiss before laughing and walking away.

As you walked up the stairs you could hear faint piano music coming from your son's room. You knocked and waited for him to say come in before you opened the door.

Your son looked up at you, tearing his attention away from his homework.

"Oh hey mom, when did you get back from work?"

"Just right now. I came to get you for dinner, dad made pasta."

"I'll be right there, I'm just trying to finish this last question but I can't get past it."

"Oh what class is it for?"

"Spanish."

"Hm let me see it."

Question: Maria compro ocho frutas. Tres naranjas, dos pinas, una sandia, y dos manzanas. Cada naranja cuesta veinte y ocho pesos y cuarenta y uno centavos. Cada pina cuesta cincuenta pesos y setenta y tres centavos. Una sandia cuesta sesenta y nueve pesos y ochenta y cinco centavos. Cada manzana cuesta veinte y tres pesos y sesenta y ocho centavos. Cuanto pago Maria en dollares?

"Ok wow, that's a lot of information."

"I know right."

"Ok so lets break it down in English first. The problem say, follow along with me, Maria bought 8 fruits. Write down the numbers on top of the words so you can visualize it better. Ok, she bought 3 oranges, 2 pineapples, one watermelon, and 2 apples. Each orange costs 28 pesos and 41 cents, Each pineapple costs 50 pesos and 73 cents. One watermelon costs 79 pesos and 85 cents. Each apple costs 23 pesos and 78 cents. Did you get all that?"

"Yeah."

"Is it easier to see all the numbers written down?"

"A lot easier."

"Now remember its asking for the total in dollars and they gave us the amounts is pesos. So add all of the numbers up and then we are gonna convert the total amount into dollars."

"But how are we going to do that if the teacher didn't give us the conversion rate?"

"The internet my son. What's the total amount?"

"314.1 pesos"

"Now, looking it up on yoogle, you get 1 dollar per every 16.91 pesos. So, you divide the total amount by 16.91 and then you get your answer, which is?"

"18.6 dollars!"

"That's my boy, now let's go down and eat dinner before it gets cold."

You and your son head down to the dinner table where your husband was patiently waiting for you to.

"What took so long?"

"Homework." You and your son said simultaneously. You both laughed before all three of you started to dig in.

🤎timeskip cuz im lazy + smut🤎

Your husband was now washing the dishes as you boxed up the leftovers for your lunch tomorrow. As soon you as you were done with that you were right back onto clinging to your husband. You started trailing kisses up and down his neck, leaving hickies in certain areas. Sol started to groan as you were caressing his hips, occasionally trailing over his hard on before going under his shirt to play with his nipples.

"Mmf."

You leaned into his ear while groping his bulge.

"Shh baby."

"Wha-haa. What abous Sebastian?"

"Taking a shower. Now let me take care of my sexy husband."

You decided you were done with the teasing, so your hands finally found their way under Sol's waistband and at the base of his cock.

"Hm? What's this? Basketball shorts and no draws? You wanted this to happen didn't you? You were fantasizing about this all day weren't you?"

You teased your husband, both with your words and with your hands, slowly traversing up and down his length while occasionally flicking his head.

"Tha-hah. That's not... true."

"It's not? You don't want this? Should I stop?"

"No! No please keep going." Sol could feel you smirk against his shoulder which caused shivers to run down his spine.

"That's my pretty husband. Look at your pretty pink cock in your wife's hands. You love this don't you?"

"Yess!"

"Sh!" You tugged on his dick a little harsher which caused him to bend over and for him to almost drop a plate.

You heard the water turn off upstairs so you knew you had to finish him off quick. You let go of Sol's dick which caused him to whine. You grabbed his hips before harshly turning him around and getting on your knees. Sol's breath hitched in his throat when he felt your warm wet mouth take him all in. He gripped onto the sink as you practically sucked the soul out of him.

"Y/nn. Fuck."

You knew he was about to come so you quickened your pace and started fondling his balls.

Sol's release came quick and powerfully. His eyes rolled to the back of his head while his body involuntarily jerked itself further into his wife's mouth. His hips sputtered for a few seconds before they eventually stopped.

Sol's body fell flaccid against the counter, so you picked up his shorts and gave him a kiss.

"Thanks for desert honey. Why don't you go get ready for bed while I finish up the rest of these dishes."

Sol could only nod and wobble away, the high still heavily weighing on his mind.

Finishing the dishes only took 10 minutes, and once you were done you walked up to your son's room to wish him goodnight. He looked around, trying to spot Sol.

"Where's dad?"

"Oh, he went to bed early. He was really tired today."

"Hm ok. Goodnight mom."

"Goodnight sweetie."

You turned off his lights and left your son's room. You walked down to the opposite end of the hallway to enter your room where you found Sol laying on the bed, staring up into the ceiling. He greeted you with a warm smile and love filled eyes. You smirked while closing and locking the door. You stripped out of your clothes and you could see excitement spark into your husband's eyes.

"Ready for round two?"

Sol belongs to @fantasia-kitt

#sol brugmansia#solivan brugmansia#tkatb vn#yandere smut#yandere imagines#x reader#the kid at the back#soft yandere#the kid at the back vn

180 notes

·

View notes

Text

LLANTO POR UN POETA

(Un relato sobre el asesinato de García Lorca)

“Esto no es para mí”, murmuré mientras me alejaba de la fosa recién excavada. El fusil apuntaba al suelo y la mano palpitaba levemente. Hacia las tres de la madrugada, el calor de julio se hace tolerable, incluso en Granada. Nunca pensé que ser el mejor tirador de mi compañía me convertiría en un matarife. Siempre he sido un hombre de orden. Cuando cayó la Monarquía, pronostiqué que las calamidades comenzarían enseguida. No me equivoqué. Cataluña intentó romper la unidad de España, turbas de criminales incendiaron iglesias y conventos, los mineros se sublevaron en Asturias, unos desalmados asesinaron Calvo Sotelo. Cuando se alzaron los militares, experimenté una mezcla de alivio y euforia. Sin pensarlo dos veces, me uní a los rebeldes. Participé en los combates del Albaicín, peleando calle por calle. Un teniente observó mi puntería y consideró que se aprovecharía mejor en un pelotón de fusilamiento. “No lo entiendo, mi teniente”, dije. “No hace falta mucha puntería para fusilar a un hombre”. “Es cierto, pero algunos intentan huir y entonces sí que hace falta puntería. Un pelotón de fusilamiento siempre necesita un buen tirador”. He perdido la cuenta de los hombres a los que he matado. Ninguno intentó huir. Casi todos eran obreros o campesinos, pero a veces han caído maestros, alcaldes, oficiales leales a la República. Jamás pasó por mi mente que fusilaría a un poeta.

Las ejecuciones se realizan en la tapia del cementerio de Granada, un muro de algo más de dos metros. A veces, se llevan a cabo al amanecer, pero si se acumula el trabajo, se continúa por la noche, alumbrando con los faros de los coches. Casi todos los reos parecen resignados. Algunos lanzan vivas a la República, el socialismo o a la CNT. Otros mueren en silencio, cabizbajos, conscientes de su derrota, intentando no exteriorizar su miedo. Entre los condenados, hay mujeres, muchachos de dieciséis años, ancianos con problemas para mantenerse de pie. A menudo enlazan sus brazos, con un gesto que mezcla la fraternidad y la desesperación. Nadie ofrece resistencia, pero algunos no logran contener las lágrimas o los gemidos. Los anarquistas se muestran muy enteros. Nadie encara la muerte sin temor, pero las ideas ayudan a vencer el pánico. No puedo olvidar el rostro de una mujer embarazada, que nos miró a la cara y gritó: “¡Sois los verdugos del pueblo! ¡Vivan los pobres del mundo!”. El piquete respondió con rabia. Había doce personas esperando la descarga, pero sólo se desplomaron tres o cuatro. Casi todas las balas se cebaron con el vientre de la embarazada. Yo apunté al hombre que había a su lado, un campesino de unos sesenta años, que cayó limpiamente hacia atrás. Mis compañeros soltaron maldiciones. Algunos escupieron con desdén, mientras se preparaban para una segunda descarga. El oficial ordenó que hiciéramos fuego de nuevo y esta vez cayeron todos. Calculé que la embarazada estaba casi al final de la gestación, probablemente de siete u ocho meses.

-Esa zorra no estaba ni casada –exclamó un miembro del piquete-. Era la barragana de un maestro. El cura se ha negado a concederle la absolución.

-¿Y el maestro? –preguntó otro.

-Ya le hemos dado café. Hay que limpiar las escuelas de esa chusma. Envenenan la mente de los niños.

A veces, si los ánimos están exaltados, se remata a los fusilados a bayonetazos, pero no es lo habitual. Los legionarios y los regulares son muy aficionados a esa clase de barbaridades. Si no hay testigos, violan a las mujeres antes de fusilarlas, pero las ejecuciones casi siempre convocan a una multitud de curiosos, niños incluidos. Cada vez es más frecuente que se instale un puesto de churros y nunca falta un chico vendiendo gaseosas o periódicos. Los oficiales hablan animadamente, calculando cuántos “clientes” habrá la próxima vez. Los “clientes” son los condenados a muerte, casi siempre sin juicio previo, pues es suficiente la denuncia de una persona de orden. Los legionarios bromean sobre las violaciones. Les gusta repetir los chascarrillos radiofónicos de Queipo de Llano. “Son unas afortunadas. Por fin, saben lo que es un hombre de verdad. Los rojos son todos maricas”. Yo siento ganas de vomitar y unos vértigos que me provocan temblores. Gracias a que nos dan una copa de coñac antes de cada ejecución, puedo alegar que es por el alcohol. “Esto no es para mí”, me repito una y otra vez, fantaseando con un nuevo destino, pero mi costumbre de obedecer sin objetar nada me impide plantear a mis superiores que preferiría luchar en el frente.

Esta noche hemos fusilado a cuatro hombres: dos banderilleros anarquistas, un maestro ateo y un poeta. Los banderilleros estaban destrozados por los golpes que habían recibido en los calabozos. Se habían significado mucho y se la tenían jurada. El maestro era muy conocido por sus ideas socialistas. Le faltaba una pierna y se movía con una muleta. No estaba demasiado magullado. Le habían pegado con menos saña. Al igual que los banderilleros, sobrellevaba su desgracia con estoicismo. El poeta tenía el rostro blanco. Le habían detenido en pijama y no le habían permitido cambiarse de ropa. Parecía ausente, con la mente perdida en un lugar lejano. Estaba asustado, con los ojos hacia dentro, ensimismado. Antonio Benavides está loco. Disfruta con esto. No le conocía hasta que se incorporó voluntariamente a mi pelotón. Es primo lejano de García Lorca. Hay un viejo encono entre sus familias. No dejó de insultarlo durante todo el trayecto. Le llamaba maricón, rojo, escritorzuelo. De vez en cuando, le ponía el cañón de la pistola en la cara. “¡Pim, pam, pum, fuego!”, exclamaba Benavides y se reía como una hiena. El cabo Ajenjo sonreía, pero sin alterarse. Es un hombre muy frío. No le afectan las ejecuciones. No le han enviado al frente por su edad. Tiene algo más de 50 años. Alguna vez ha comentado que le gustaría batirse en la sierra o en campo abierto, pero le gusta repetir que las guerras también se ganan en la retaguardia. Es el jefe del pelotón y nunca ha titubeado. Hace su trabajo con enorme seguridad en sí mismo, sin plantearse menudencias.

El Buick rojo de color cereza que solemos utilizar en estos casos llevaba la capota abatida y el aire nos refrescaba mientras buscábamos la planicie de Fuente Grande. La acequia mantiene la tierra húmeda y facilita el trabajo de los enterradores. Suelen enviarlos al día siguiente, aunque a veces se demoran un poco más para dejar los cadáveres expuestos y que sirvan de ejemplo. Imagino que esta vez acudirán en seguida. En “La Colonia”, escuché algún comentario que cuestionaba la oportunidad de matar a un poeta tan conocido. No pude seguir la conversación. Sólo escuché palabras sueltas. El retumbar del molino enterraba las voces. Mientras circulaba el Buick, no cesaba de preguntarme en qué piensa un poeta cuando se aproxima a la muerte. No he leído sus libros y no creo que lo haga en un futuro. Imagino que los prohibirán. Ya se han quemado muchas bibliotecas. No me interesa la poesía, pero me gustan las coplas: “Ay, madre mía / ay, quién pudiera / ser luz del día / y al rayar la amanecida / sobre España renacer”. ¿Por qué no estoy con la columna que avanza hacia Madrid? Ahí también se fusila, pero hay combates, asaltos, tiroteos. Yo sólo empuño las armas para fusilar. Todas las noches. A veces pienso que voy a volverme loco. No me acostumbro a apuntar a la nuca y disparar. Es terrible acabar con la vida de un hombre de ese modo. Mis compañeros se familiarizaron enseguida con esta rutina. Algunos actúan con sadismo, pero la mayoría se comportan como si trabajara en un matadero. Tal vez no resulte agradable, pero entienden que es necesario. Estamos limpiando España de rojos y masones. Alguien tiene que hacerlo y nos ha tocado a nosotros. No faltan voluntarios, pero hay muchos guardias de Asalto a los que se nos ha impuesto la tarea sin ofrecernos la posibilidad de elegir.

Los banderilleros han ayudado al maestro a bajar del coche. García Lorca le ha acercado la muleta. Los hemos empujado con violencia. Nunca hablamos con los reos. Es más fácil matar cuando el otro solo es un desconocido. Antonio Benavides no dejaba de martirizar a García Lorca. “Te voy a pegar un tiro en el culo. O dos, so maricón”. El poeta no se atrevía a levantar la cabeza. Creo que lloraba, pero he preferido no saberlo con certeza. Era una zona escarpada, casi sin árboles, con una fuente y una acequia. He pensado en mi casa, siempre con alegría y bullicio, con su patio lleno de flores. De pequeño, insistía en preguntarle a mi madre qué era la muerte, si morir significaba dejar de existir del todo o si había algo más. “Vas al cielo o al infierno, hijo mío. Todo depende de lo que hayas hecho en este mundo. Hay que ser bueno para conocer el rostro de Dios”. Yo no creo que me condene por esto. Los rojos queman iglesias, matan a los curas, ocupan las tierras. En la guerra, se gana o se pierde y la victoria no se consigue sin derramar sangre. A veces mueren inocentes, pero esos hombres no eran inocentes. Los banderilleros lucharon en el Albaicín, el maestro no creía en Dios y García Lorca era partidario de la República.

Nuestra consigna es no malgastar balas. Normalmente, los condenados excavan su tumba, pero esta vez hemos desechado la idea. Los banderilleros no estaban en condiciones de manejar una pala. Los habían machacado a conciencia y respiraban con dificultad. El maestro sólo tenía una pierna y García Lorca era un señorito, poco aficionado al esfuerzo físico. Le hemos exigido que cavara un poco, pero enseguida ha comenzado a jadear. Benavides, de pequeña estatura, corpulento y con cara de paleto, le ha cogido las manos y nos las ha enseñado con aire de burla: “Este no ha trabajado nunca. Ni siquiera sabe coger la pala”. Benavides le ha empujado con desdén y ha comenzado a cavar con furia. El cabo Ajenjo nos ha indicado que le ayudáramos. No hemos profundizado mucho, apenas un metro. “Es suficiente. Los enterradores harán el resto mañana. Acabemos de una vez”. Los reos bajaron al hoyo mientras les apuntábamos. Algo rezagado, el maestro perdió el equilibrio y rodó por el suelo, dejando la muleta atrás. Benavides lo levantó de mala manera y lo arrojó a la fosa, propinándole una patada en un costado. Cayó de bruces, hundiendo la cara en la tierra. García Lorca le ayudó a incorporarse, con los ojos llenos de lágrimas. “¿Por qué hacéis esto?” –gritó con desgarro-. ¿Por qué nos tratáis así?”. Benavides fue el primero en disparar. Todos le imitamos. Los cuerpos se desplomaron como monigotes, amontonándose unos sobre otros. El cabo Ajenjo hizo una señal con la mano e interrumpimos el fuego. Benavides sacó su pistola Astra y solicitó dar los tiros de gracia. “Adelante”, dijo el cabo. Benavides saltó al hoyo y disparó dos tiros a García Lorca, reventándole el cráneo. A los demás, sólo les disparó una vez. Después, salió del hoyo, recogió la muleta y la arrojó sobre los cadáveres.

“Esto no es para mí, no”, pensé una vez más, cuando el Buick inició el camino de vuelta. Benavides estaba eufórico. “Os invito a un par de rondas. Luego, buscamos unas putas y las destrozamos”. “O nos destrozan ellas a nosotros”, replicó un compañero. Las risas histéricas de Benavides se mezclaron con risas fatigadas, pero sin una pizca de mala conciencia. Al llegar a Granada, nos separamos, pero antes el cabo Ajenjo se dirigió a mí: “No te gusta mucho esto, ¿verdad?”, “No, señor. No voy a mentir. Preferiría estar en el frente”. “¡Estamos en el frente! –atajó el cabo, encolerizado, pero sin perder los nervios-. No lo olvides. Tu actitud puede desmoralizar al grupo o interpretarse como traición. Yo también quisiera estar en primera línea, pero sé cuál es mi deber y mi deber es estar aquí. Además no sé de qué te quejas. Nos pagan 300 pesetas. No está mal por hacer un trabajo de limpieza. Estamos librando a España de gentuza. Los intelectuales a veces hacen más daño que las pistolas”. Asentí, prometiéndole que me corregiría.

Esta noche el sueño se demora. No es la primera vez. Estoy rodeado de quietud y silencio, pero no logro dormirme. Mi imaginación ha aprendido a repudiar las escenas de muerte, las caras de angustia, el sonido de los cuerpos al ser troceados por las balas. Estoy tumbado en la cama, con los brazos cruzados detrás de la cabeza y solo noto el duro aire estragando mis párpados. A veces creo que una rueda de molino gira lentamente sobre mis ojos, convirtiéndolos en polvo. No tengo remordimientos, pero sin duda esto no es para mí.

Rafael Narbona

Relato incluido en mi libro de cuentos El sueño de Ares, publicado en 2015 por @minobitia

8 notes

·

View notes

Text

“Juzga a un hombre o a una mujer por lo que es capaz de hacer por los demás, no por lo que se propone sólo con palabras”.

-Darío Fo

Premio Nobel de Literatura 1997

Nació el 24 de marzo de 1926 Dramaturgo y actor italiano, Premio Nobel de Literatura en 1997. Ignorado por las historias de la literatura o mencionado lateralmente, las obras de este autor aparecen disimuladas por su actividad como uno de los más completos hombres de teatro de su país. De hecho, para muchos críticos, Fo es esencialmente un comediante. Sin embargo, este excelente intérprete y director escénico supo fundir con enorme habilidad diversas tradiciones textuales: el humor de las vanguardias, la comicidad de la commedia dell´arte y la sátira política. Una de sus obras maestras, Misterio bufo (1969), un conjunto de monólogos contra la sociedad y la Iglesia, contiene las claves de su magisterio teatral en toda Europa. Cada secuencia está tramada con un ritmo y una tensión dramática y cómica preestablecidas, a las que la improvisación se debe ajustar.

Debutó con variedades satíricas de gran impacto moral, de las que era coautor junto con Franco Parenti -Il dito nell'occhio (1953) y Sani da legare (1954)-. Entre 1959 y 1967 hizo representar las Farse, dirigidas a un público burgués, en salas tradicionales, que de todos modos reflejaban, por medio de la estructura extravagante de la historia, de su ritmo agitado, de la inesperada explosión de efectos escénicos, una realidad cultural, costumbrista o, en ocasiones, política distorsionada o anormal -Isabela, tre caravelle e un cacciaballe (1963) o La signora è da buttare (1967)-.

Tras adherirse a las inquietudes juveniles de finales de los años sesenta, Fo optó por circuitos teatrales alternativos, y sus Commedie, de las que ha escrito ya varios volúmenes, significan una agresión cada vez mayor a la realidad del país, favoreciendo antes, durante y después de su puesta en escena, una discusión abierta con el público acerca de los temas no resueltos de la gestión política de la democracia.

Otra de sus obras más representadas, Muerte accidental de un anarquista (1971), estrenada en Milán por el colectivo La Comune, corroboró la percepción que Fo tiene de sí mismo: un juglar decididamente subversivo. Las consecuencias de sus posiciones políticas no fueron agradables: su mujer, Franca Rame, fue secuestrada por grupos fascistas y el Vaticano lo calificó de bufón, opinión que mantuvo incluso después del galardón sueco.

Distanciado del Partido Comunista a partir de los años 1980, estrenó Trompetas y frambuesas y Escarnio del miedo en 1981, inspirada en el secuestro de Aldo Moro. Entre sus obras más conocidas también figuran El dedo en el ojo (1953), Séptimo, roba un poco menos (1964), Razono y canto (1972), No se paga, no se paga (1974).

Ocho monólogos

Darío Fo

[Fragmento]

"No, no, por favor… por favor, estate quieto..., así no me dejas ni respirar... Espera... Claro que me gusta hacer el amor, pero con un poco más de..., ¿cómo diría yo?... ¡Que me estás aplastando! Quítate..., ¡basta! Me estás mojando la cara... ¡No, en la oreja no! Sí que me gusta, pero es que pareces una Moulinex, con esa lengua... Oye, ¿pero cuántas manos tienes? Déjame respirar... ¡Qué te levantes te digo! (Se incorpora lentamente, como quitándose de encima el peso del cuerpo del hombre. Se sienta frente al público.) ¡Por fin! Estoy empapada en sudor. ¿Para ti esto es hacer el amor? Sí, claro que me gusta, pero preferiría que hubiera algo más de sentimiento... ¡No estoy hablando de sentimentalismo! Cómo no, ya sabía que me saldrías con lo de que soy una cursi romántica y antigua...

Claro que me apetece hacer el amor, pero a ver si entiendes que no soy una de esas maquinitas que les metes unos duros y se les encienden las luces, tun, tun, trin, toc, toc... ¡drin! Mira, yo, si no se me trata bien, me bloqueo, ¿comprendes? ¿Será posible que, si una no se coloca de inmediato en una postura cómoda, falda y bragas fuera, piernas abiertas y bien estiradas, se vuelve una estúpida acomplejada, con los traumas del honor y del pudor, inculcados por una educación reaccionaria-imperialista-capitalista-masónica-católica-conformista-y austrohúngara? ¿Que soy pedante? Y una tía pedante os pone muy nerviosos, ¿verdad? Es mejor la mema de risita erótica... (Ríe por lo bajo, en plan erótico-tirado.) ¡Venga, hombre, no te cabrees! No, no estoy ofendida. Está bien, hagamos el amor... (Vuelve a tumbarse de perfil al público.) Y pensar que cuando quieres sabes ser tan dulce..., ¡casi humano! ¡Y un auténtico compañero! (Lánguida, con voz soñadora.) Contigo puedo hablar de cosas que normalmente no sé ni decir... Cosas incluso inteligentes..., eso es, ¡tú consigues que me sienta inteligente! Contigo me realizo... Y además, tú no vienes conmigo sólo porque te gusta cómo hago el amor..., y además, después te quedas conmigo, y yo hablo, y tú me escuchas... (más y más lánguida) ...y yo te escucho… hablas, hablas, y yo... (Se comprende que está a punto de tener un orgasmo por el tono de voz.) ...y yo... (Cambia de tono: de pronto, realista y aterrada.) Por favor, para... ¡que me quedo embarazada! (Implorante.) ...para un momento... (Perentoria.) ¡¡¡QUIETO!!! (El hombre por fin se ha parado.) Tengo que decirte algo importante. No me he tomado la píldora... No, es que ya no la tomo, porque me sienta mal, se me ponen unas tetas como la cúpula de San Pedro... Está bien, sigamos, pero por favor ten cuidado... No olvides lo que ocurrió aquella vez..., ¡cómo lo pasé de mal! (Cambia de tono.) Sí, ya sé que tú también lo pasaste fatal, pero yo más, si no te importa. Sigamos, pero tú ten cuidado... (Vuelven a hacer el amor. Se queda unos segundos inmóviles, en silencio con los ojos abiertos, luego empieza a mover nerviosa un pie en el suelo. Mira a su compañero imaginario y le susurra con voz llena de aprensión.) ¡Ten cuidado! (Con otro tono.) ¡¡¡Que tengas cuidado!!! (Molesta.) ¡Que no, que no puedo! Esto del embarazo me ha helado la sangre en las venas... ¿El diafragma? Sí, lo uso, pero tú no me habías dicho que hoy..., además, esa goma en la tripa no me gusta nada, me da mucha grima..., me parece como si tuviera chicle en el vientre". Fuente: Cactus cultural UTE

Imagen de la red.

La Conciencia de las Palabras

6 notes

·

View notes

Text

Amor inmedible.

Hace setecientos ocho días que me es imposible sacarte de mi cabeza, ciento dos semanas desde que probé robarte la respiración comiendo tus labios por primera vez. Hace sesenta y cuatro días desde que te vi por ultima vez, mil quinientas treinta y seis horas atrás te daba un beso de despedida sabiendo que iba a ser el ultimo por mucho tiempo y mil quinientas treinta y dos horas atrás me quedaba dormida con lagrimas secas decorándome la cara. A pesar de que esa vez en febrero me robaste mas que un par de besos, apenas hace sesenta cinco días que te di nuevamente mi primer beso. El primero sabiendo que el corazón también te latía un poquito mas fuerte cuando me mirabas, mi primer beso siendo consciente que tus besos en la frente no eran un simple gesto cariñoso. Mi primer beso entregándote mi alma completamente y dejándotelo saber. Hace nueve semanas y catorce días que bailábamos por veinticinco segundos el final de la que era mi canción favorita y que ahora es mi recuerdo mas resguardado. Hace nueve semanas y trece días que tu falta me persigue a todos lados. Parezco psiquiátrica cuando te veo en el ascensor izquierdo de lunes a viernes cuando bajo desde el tercer piso para ir a la facultad; me siento rara cruzando la avenida sabiendo que cuando llegue a la vereda del frente voy a verte agarrándome la cara con una suavidad que nadie supo tener conmigo. Me aferro a los números porque es lo único que entiendo de nosotros, cuento los días que me faltan para verte y trato de recordar cada minuto con vos, acumulándolos en frasquito emocional casi como una colección. Incluso creo que podría contar la cantidad de noches que no dormí por pensarte desde el día uno (hace mil seisientos noventa y un días, a la una de la mañana).

#literature#poetry#poesia#literatura#escritos#escribir#writing#writers on tumblr#love#love quotes#heartbreak#amor

3 notes

·

View notes

Text

Operación AguTrot

El día en que el señor Burgos llegó a vivir a su edificio, Manuel supo que había conocido al amor de su vida. Lamentablemente, a sus sesenta y ocho años ya está demasiado viejo para aprender las artes del cortejo, lo que le obliga a utilizar medidas más extremas para ganarse su afecto, entre ellas, secuestrar a su mascota.

Basada en "Esio Trot" de Roald Dahl.

Epílogo

Disponible en: Wattpad / Ao3

El día en que el señor Burgos llegó a vivir al edificio, el señor González supo inmediatamente que había conocido al amor de su vida.

La realización le había llegado de forma casi espontánea cuando se había topado a su nuevo vecino en el ascensor del edificio durante su viaje matutino a conserjería para recuperar su periódico del día. El señor Burgos le había sonreído con calidez apenas las puertas se habían abierto para revelar su presencia. Y tanto su sonrisa como su cordialidad se habían mantenido intactas durante todo el recorrido hasta el primer piso, aun cuando el señor González no había podido corresponder a su plática con más que un escueto saludo y ojos esquivos.

Un gesto por lo demás sencillo, pero lo suficientemente significativo como para que, por primera vez en sus sesenta y ocho años de vida, Manuel González se descubriera sí mismo queriendo a alguien sin siquiera conocerle.

Así había empezado todo.

Luego de eso, le había tomado aproximadamente unos tres meses convencerse de estar realmente enamorado.

Cada día, sin importar a qué hora bajase, el señor Burgos aparecía esperando el ascensor un piso más abajo que él, siempre con una sonrisa en mano y una conversación colgando de sus labios. A Manuel le fascinaban sus encuentros matutinos, por más efímeros que fueran esos instantes en los que sus caminos coincidían, pues le ofrecían la posibilidad de admirar de cerca a su vecino. El señor Burgos tenía un rostro apuesto de tez morena, una voz suave y serena, y dos pares de ojos castaños que siempre rebozaban en ternura. Era, además, la clase de persona que podía lucir arrugas y canas de un modo digno; como si la vejez no hubiese llegado a su encuentro solo para mejorar lo que ya existía, cual vino añejado. Sin duda un deleite a la vista.

Pero lo que más le gustaba al señor González de esos encuentros furtivos era descubrir qué ropa luciría su vecino ese día. El señor Burgos tenía un gusto único por la moda y sentía, además, una pasión poco usual por el color. Cada mañana aparecía ante sus ojos con galas de ensueño: blusas multicolores, chalecos con mangas anchas, pañuelos de seda, pantalones de todos los estilos habidos y por haber. Encontrarse con el señor Burgos era encontrarse con una ráfaga interminable de vitalidad y alegría; estilo que disentía claramente con el armario del señor González, siempre rebosante en tonos grises, marrones y beige. Pero contraste, por lo demás, que no le molestaba para nada.

Hasta el momento sus dos atuendos favoritos habían sido la blusa de corazones y pantalones color salmón que había usado para San Valentín y el chaleco con diseños de huevos que había lucido para la Pascua, el cual había acompañado con nada menos que dos orejas de conejo coronando su cabeza. Pero Manuel estaba convencido que, si le daba algo más de tiempo, el señor Burgos acabaría sorprendiéndolo en Navidad con alguna otra tenida digna de interrumpir sus horas de sueño.

Sin embargo, lo que realmente le había convencido de haber encontrado al amor de su vida habían sido las conversaciones que tenían juntos. Cada tarde Manuel tenía la fortuna de reencontrarse con el señor Burgos, cuando se ubicaba en su balcón a cuidar de sus preciadas plantas. El señor González tenía el orgullo de ser el dueño del mejor jardín interior de toda la ciudad, así lo decretaban los múltiples premios que había recibido con los años. Un pasatiempo que había construido con los años, deseoso de ocupar sus horas de ocio y descanso después del trabajo en la tranquilidad de su propio hogar.

La idea en realidad había sido de su madre, que en paz descanse, quien un día había aparecido con un helecho desconocido y una enciclopedia sobre plantas. Luego de eso, le había tomado solo un mes el convertir su departamento en una pequeña (pero ordenada) selva, rebosante de vida y color. Desde ficus y monteras que ocupaban el suelo, pasando por todas las suculentas, cactus, flores y plantas medicinales habidas y por haber rellenando sus ventanas y estantes, hasta helechos de todo tipo que colgaban del techo. No había planta que no estuviera bajo su cuidado. Incluso tenía el orgullo de saberse dueño de plantas muchísimo más difíciles de mantener, como sus orquídeas vanda, las flores de la pasión que había importado de Brasil, gardenias e incluso un par de glicinias que colgaban felices desde el techo, llenando su apartamento con su perfume.

Todas especies únicas y diferentes. Y todas, además, necesitadas de tantos cuidados y atenciones constantes, que a cualquier otra persona le hubiese terminado agobiando. Pero nada de ello preocupaba en lo más mínimo al señor González, quien día tras día y año tras año había dado todo de sí por cuidar de su pequeño vergel con un esmero metódico. Así siempre había sido Manuel: cuando se apasionaba algo, nunca había vuelta atrás.

Y, además, cuidar de plantas tenía la ventaja de ser una actividad solitaria y silenciosa; dos cosas que el hombre apreciaba en desmesura.

O al menos así había sido hasta el día en que por casualidad había descubierto que el señor Burgos residía convenientemente debajo del departamento de su vecino.

Este no era un hallazgo irrelevante pues significaba, por el diseño del edificio, que sus balcones se ubicaban diagonalmente de forma tal que les permitía conversar con total naturalidad: el señor González semioculto entre hojas y ramas, y el señor Burgos metro y medio más abajo, sentado en su silla de playa. Había sido así que, poco a poco y sin siquiera notarlo, se habían ido encontrando hasta coincidir en la rutina de conversar todos los días a la misma hora. Su vecino con un libro o un proyecto a medio tejer en su regazo, y Manuel de pie en su balcón, ocupado en sus tareas de jardinería.

Fue así como Manuel había terminado descubriendo que el señor Burgos tenía una forma única de ver el mundo, en el que no existían ni rencores ni amarguras innecesarias. Para él los placeres más simples eran también los más grandes, y por más problemas que existiesen siempre había cosas buenas que celebrar de cada nuevo día. El señor González jamás había conocido a alguien tan auténticamente dulce y sincero en su vida. Estar a su lado le resultaba refrescante y adictivo en partes iguales. A un punto tal que Manuel, quién siempre había rehuido toda interacción social posible, se encontraba cada tarde esperando ansioso en su balcón a la llegada de su vecino.

Y fue igualmente en esas conversaciones en las que había terminado por descubrir que el señor Burgos tenía una tortuga de mascota.

Gapi, como le había dicho que se llamaba, era una tortuga de lo más saludable. Todos los días se cuidaba de dar una vuelta por el balcón del señor Burgos (especialmente adecuado para que la tortuga no pudiera sufrir ninguna caída, ni accidental ni voluntaria), para luego descansar en su casa en la espera de su desayuno, dormir una siesta, y volver a repetir el proceso por las siguientes dos comidas que le correspondían. Había sido un regalo de parte del difunto esposo del señor Burgos, un joven y apuesto cocinero en su tiempo que había terminado marchándose demasiado temprano para el gusto de todos sus seres queridos. Por lo mismo, el señor Burgos le tenía un especial cariño como el único compañero restante en su solitaria vida.

El único problema con Gapi era que, a pesar de todas las atenciones que el señor Burgos le había brindado por largos años, la pequeña tortuga no mostraba intenciones algunas de crecer.

“Es realmente desconcertante,” había comentado una de esas tardes, mientras sostenía a la tortuga en sus manos, frente a su rostro, “luego de tantos años, uno esperaría que al menos hubiese ganado algo de peso, si es que no de altura; pero la pobre no pasa de los 350 gramos desde que la tengo en mi cuidado.”

Y en ello Manuel no podía más que coincidir pues, aun a pesar de no saber nada de tortugas, sí tenía el conocimiento de que todo ser vivo que era bien cuidado terminaba tarde o temprano por crecer, aunque fuese lentamente.

“Realmente no hay nada mal con que sea chiquita. Pero,” y tras decir eso había soltado un suspiro tan desgarrador que el señor González no había podido hacer más que encogerse en su propio puesto, “no puedo evitar pensar en cuánto desearía que mi pequeña Gapi crezca y se convierta en una tortuga más grande.” En ese punto, sus ojos habían vuelto al rostro de Manuel, luchando por auscultarlo aun sin sus gafas, “después de todo, a las bajitas siempre les suelen tratar mal; y cuando yo no esté no habrá nadie que le pueda cuidar de los brabucones, lamentablemente.”

Luego de esa conversación, el señor González no había podido pegar el ojo en toda la noche. Si el señor Burgos, que nunca dejaba que desgracia o infortunio alguno malograra su día, suspiraba con tanta angustia cuando hablaba del tamaño de su tortuga; entonces el tema debía importarle muchísimo más de lo que estaba dejando entrever. Y si había algo que a esas alturas Manuel no podía permitir era que el señor Burgos sufriese malestar alguno, por más insignificante que pudiese parecer. Era lo mínimo que podía hacer por aquel a quien amaba.

Fue así como la Operación Agutrot (o tortuga al revés, para despistar) se había puesto en marcha. La idea era simple pero ambiciosa: hacer feliz al señor Burgos, costase lo que costase. Y, de paso, hacer lo posible por conseguirse su afecto.

El día en que la operación había iniciado, el señor González había salido de su apartamento muchísimo más temprano que lo usual, en esas horas de la mañana cuando los pájaros aún están durmiendo, y tus vecinos no desean ser molestados. Por lo mismo, se había cuidado de abrir con lentitud su puerta, que tenía la mala costumbre de chirriar ante el menor esfuerzo; y de caminar con suavidad sobre el viejo piso de madera, en su camino hacia el ascensor. No quería tener que lidiar a su llegada con golpes en su puerta y personas quejándose de faltas de respeto que él no lograba comprender, menos aun cuando iba a estar tan ocupado.

Por fortuna, sus malos presagios y preocupaciones pasaron a segundo plano cuando, para su sorpresa, el señor Burgos apareció ante sus ojos, engalanado con pantalones de lino, una blusa color mostaza y un kimono que parecía flotar sobre sus hombros. Todo ello, coronado por una pincelada de alboroto que decoraba su rostro de rubores.

“Buenos días, señor Burgos,” le había saludado con la sonrisa de satisfacción propia de quienes planean una sorpresa, “no sabía que estaba en pie tan de mañana.”

El señor Burgos pareció estar ocupado recuperando la compostura, casi como si la caminata de camino al ascensor lo hubiera dejado sin aire. “Lo mismo podría decir de usted, señor González,” había murmurado con una sonrisa.

“Oh, no suelo salir de mi departamento antes de las diez, por lo general. Pero hoy tengo una tarea importante por delante, necesitaba iniciar mi día temprano.”

“Ya veo. Pues entonces le deseo mucha suerte en lo que tenga que hacer.”

“Muchas gracias,” había sonreído de vuelta, enfrentando sus ojos por unos instantes. “Y que tenga también usted un buen día.”

Luego de ese fausto e inspirador encuentro, el señor González se había puesto manos a la obra. Con su tarjeta del transporte público en mano y la determinación llenando su pecho, se había encaminado hacia el centro de la ciudad dispuesto a encontrar lo que necesitaba para poner su plan en marcha. La noche anterior había ocupado sus horas de desvelo anotando las direcciones de todas las tiendas de mascotas disponibles en su guía telefónica, por más polvorienta y desactualizada que pudiese encontrarse. Y esa misma mañana había depositado en su bolsillo una cuantiosa cantidad de dinero, que había sacado de la lata de galletas en la que escondía sus ahorros. Un sacrificio significativo, considerando que era el dinero que le había proveído una vida entera de esfuerzo, pero estaba seguro que a la larga valdría la pena.

Siempre había sido la mayor ilusión del señor González viajar a Europa para presenciar en primera persona todo lo que su tío abuelo le había alguna vez contado: desde museos llenos del arte que le enseñaban sus libros, pasando por las calles que sus novelas describían, hasta invernaderos y jardines tan extraordinarios que con sólo imaginárselos ya se sentía sin aire. Con este fin en mente, había ahorrado por su cuenta, mes tras mes y año tras año, pedacitos de su propio sueldo, en miras del momento en su vida en que pudiera cumplir su sueño. Sin embargo, ahora que estaba viejo y desocupado, y que lo natural hubiese sido tomar sus maletas y embarcarse en la aventura que había añorado toda su vida, había descubierto que no tenía ni el temple ni los ánimos como para realizar tamaña hazaña. No al menos por su cuenta.

Por lo mismo, es que había depositado todas sus esperanzas en la operación AguTrot. Estaba convencido de que, si lograba hacer feliz al señor Burgos y ganarse su afecto; tendría el valor suficiente para pedir su mano en matrimonio. Y, si tenía la dicha de que su propuesta fuera aceptada, entonces ambos podrían celebrar sus bodas entre las brochas de los impresionistas, los susurros de la generación perdida y los perfumes de Laeken.

Era una apuesta en la que podía perder o ganar todo, sin duda alguna. Pero por primera vez en todos sus años de vida José Manuel González se sentía dispuesto a poner en juego su suerte con tal de hallar la felicidad que añoraba.

Por este motivo fue que el seños González no tuvo reparo alguno en batallar apasionadamente para conseguir cada tortuga de tierra que se cruzara en su camino. Desde pequeños especímenes dormitando dentro de sus caparazones, hasta tortugas del tamaño de una sandía. Lentas y rápidas, sonrientes o mordelonas, en terrarios o cajas de cartón; todo valía siempre y cuando pesaran más de 350 gramos. Fue tal su éxito en las negociaciones, que al finalizar el día el señor González era el dueño de tamaña cantidad de tortugas que perfectamente podría haber abierto su propio zoológico, aunque restringido a una sola especie. Y en ello pareció convertirse su sala de estar esa misma noche cuando (tras cerciorarse de ingresar por la puerta de mantenimiento del edificio y subir al ascensor sin que nadie lo viera) pudo liberarlas de sus jaulas y dejarlas rumiar a lo largo de su apartamento, entre recipientes repletos de lechuga, agua y frutas.

Su plan era sencillo e intrincado en partes iguales. Una vez que tuviera la suficiente cantidad de tortugas a su disposición, proeza que había logrado completar en tan solo un día, gracias a su carro de la feria; buscaría entre ellas a la indicada para reemplazar a Gapi, y así hacer creer al señor Burgos que su mascota había crecido.

Por supuesto, el señor González no había tomado en consideración que las tortugas, a diferencia de sus plantas, eran seres andantes; y que por más lento que se moviesen se daba el caso que, si las dejaba desatendidas el suficiente tiempo, no solían quedarse donde las había dejado. Ello complicó increíblemente el proceso de selección de la impostora, pues apenas terminaba de pesar a una tortuga, ya había perdido el rastro de otras dos, y así constantemente. No fue hasta el tercer día, cuando al fin se memorizó el aspecto y dio nombre a cada una de ellas, que finalmente pudo hallar a la suplantadora de Gapi; y, aun así, tuvo que cuidarse de dejarla dentro de una caja de zapatos en su balcón para no volver a confundirla con el resto.

Llegado ese punto, la parte más compleja de la Operación AguTrot debía ponerse a prueba: crear una mentira lo suficientemente convincente como para poder llevarse el crédito de su hazaña y, con ello, ganar el afecto del señor Burgos. Manuel había pensado larga y seriamente al respecto, no solo porque inventar una historia así desafiaba los límites de la lógica; sino porque, además, nunca había tenido un particular talento para el engaño. Por lo mismo, era necesario que el cuento que se inventase no solo convenciera a su vecino, sino que también a sí mismo.

Fue entre tanto rebuscar y rumiar consigo mismo que finalmente terminó hallando la mejor justificación posible en los albores de su memoria. Y con su triquiñuela dispuesta, se puso nuevamente manos a la obra.

“Señor Burgos,” le había llamado un día, agarrándose de su balcón con nerviosismo. “Creo que tengo la solución a su problema,” había soltado apenas el hombre había aparecido en el balcón a sus pies, con una sonrisa bailando en su rostro.

“¿Mi problema?” Preguntó el señor Burgos, como si de repente todo el dilema que le había confesado hace un par de días se hubiese borrado de su mente.

“El retraso en el crecimiento de Gapi,” explicó el hombre, absolutamente impaciente.

“Oh.” Exclamó el señor Burgos, bajando la vista al piso, donde Gapi mordisqueaba unas frutillas junto a la casita de madera que usaba como refugio. “Pero ¿cómo es eso posible?”

Ante esa pregunta, el señor González sonrió complacido.

“Estuve pensando mucho en lo que me contó, y recordé que mi madre era mapuche, una machi para ser exacto. Y como machi tenía muchísimo conocimiento sobre la naturaleza y los animales, que me trasmitió a mí en un diario. Revisándolo me he topado con un hechizo para aumentar el tamaño de animales y plantas,” le explicó, cuidándose de cruzar los dedos detrás de su espalda, para que no pudiera ver a través de su mentira. Quizás podría usarlo para inspirar a Gapi a crecer un poco.”

Si su madre siguiese viva, no estaría para nada complacida de oírle mentir de tal manera sobre su cultura, de eso estaba seguro. Pero, a la vez, era poco probable que alguien pudiera rebatirle en esa área. Bien sabía que no había más descendientes de indígenas en ese edificio, así lo había verificado con decepción su madre cuando se había mudado al edificio; y así se había mantenido con los años. Además, ¿quién no creía en la magia? Era el engaño perfecto, sin lugar a dudas.

El señor Burgos parpadeó, sin saber muy bien qué responder a semejante propuesta. De todas las cosas que habría esperado que su vecino quisiera contarle tras tres días sin poner un pie fuera de su departamento, un ritual indígena para hacer crecer a su mascota no estaba en su lista.

“¿Le gustaría intentarlo?” Insistió, el señor González, ansioso de oír su respuesta.

El señor Burgos sonrió suavemente, tragándose un suspiro. “Sería un placer replicar la sabiduría de su madre,” aceptó. “¿Subo a su apartamento para aprenderme el hechizo?” Propuso, repasando con una mano su bien peinado cabello.

El señor González sonrió complacido. “No es necesario,” negó tomando entre sus manos un pequeño canasto en el que había depositado el papel con las “palabras mágicas” que había inventado la noche anterior; bien enrollado y decorado con una cinta roja, como si se tratase de una misiva de amor. Y en cierto punto así lo era, en una forma muy bizarra. Luego, con cuidado, Manuel deslizó el canasto por la cuerda que le había atado a su aza, hasta que llegó a las manos del señor Burgos.

“Tremün Nguillatún” Leyó en voz alta el señor Burgos una vez desenrolló el papel, subiendo a su nariz los lentes que colgaban sobre su pecho.

“Plegaria de crecimiento,” explicó inmediatamente. De algo debía servirle saber mapudungún, además de poder hablar mal de la gente junto a su madre sin que ellos se enterasen. “Aunque la palabra nguillatún por si sola también hace alusión a un ritual para pedir a los dioses de la tierra de arriba la restitución del bienestar y el equilibrio de la tierra,” añadió, aun a sabiendas de que nadie le había preguntado. Era un hábito del señor González informar por la fuerza a la gente de cualquier dato técnico, científico o enciclopédico que tuviera en su posición, por más marginal que resultase a una conversación.

“Suena muy interesante,” concedió el señor Burgos. “No sabía que usted sabía tanto de esos temas.” “Por supuesto que no,” respondió el señor González, asintiendo a su obvia afirmación. “No se olvide de decir las palabras a Gapi, para hacerle crecer,” volvió a insistir cuando el silencio se hizo demasiado largo.

El señor Burgos lo observó con la risa y el cariño deslizándose por su rostro. “Así lo haré, no tenga la menor duda.”

El señor González asintió en silencio y con una escueta despedida volvió a esconder la cabeza en la privacidad de su propio balcón. La operación AguTrot había resultado ser un éxito total después de todo. Lo más probable era que antes de que se acabara el año estuviese conduciendo en dirección al aeropuerto, con sortija en mano y copiloto a su lado.

O al menos así lo había pensado tras escuchar esa misma tarde al señor Burgos murmurar con una dedicación tal las palabras en mapudungún que había escrito, que hasta él mismo comenzó a convencerse de que se trataba de un auténtico hechizo de transformación. Sin embargo, cuando a la mañana siguiente se encontró a sí mismo colgando inestablemente en el espacio entre el balcón del cuarto piso y la muerte, supo que las cosas no resultarían tan fáciles cómo las había planeado.

El accidente había ocurrido del siguiente modo. Luego de asegurarse, tras su encuentro matutino en el ascensor, que el señor Burgos se había marchado a su club de tejido y no regresaría hasta después del almuerzo; el señor González se había puesto en acción. Sus piernas le habían llevado lo más rápido posible (que no era mucho) de vuelta a su apartamento, donde había rescatado de su armario una escalera de cuerdas que antaño había comprado con la intención fallida de colgar plantas de ella. Luego de eso, se había cuidado de anudar el final de la escalera en la baranda de su propio balcón, sujetar una riñonera a su torso y esconder a la tortuga suplantadora dentro esta; en ese mismo orden.

La idea original era descender sobre el balcón del señor Burgos para sustraer a Gapi y depositar a su impostora; y luego trepar de regreso a su hogar.

Lamentablemente, no había considerado los estragos que tendrían en su plan una dosis de viento y un cuerpo demasiado mayor como para sostenerse en una escalera de cuerdas.

Fue así como, en vez de terminar sobre el balcón del señor Burgos, y a tan solo unos peldaños de su destino; el Señor González se había encontrado tambaleando en medio del vacío, con una tortuga escondida en su riñonera, y una recién descubierta acrofobia. Había sido necesario un par de pataleos, y la curiosidad del hijo de unos vecinos ante los gritos de espanto que sonaban por sobre el ruido de sus caricaturas, para que alguien fuese a su auxilio.

Por fortuna, sus vecinos no habían hecho demasiadas preguntas, absolutamente convencidos de que Manuel, como el anciano excéntrico que solía ser, era capaz de arriesgar la vida con tal de hallar una mejor posición para sus plantas. Y aunque la proeza le había significado una dosis extra de Losartán, y una amonestación de parte de la administración del edificio; a fin de cuentas, su aventura le había salido bastante barata. Solo esperaba que el señor Burgos no se enterase de ese accidente y empezara a sospechar de él o, peor aún, a tildarlo como el bicho raro que era.

Fueron necesarios al menos cuatro días de encuentros en el ascensor y conversaciones en el balcón para terminar de convencerse que nada había cambiado entre él y su vecino favorito, lo que resultó en un alivio y preocupación simultáneos. Ahora que sabía que su amistad con el señor Burgos seguía en pie, debía ingeniarse una forma de suplantar a Gapi que no implicara poner en riesgo ni su vida no su estadía en el edificio; lo que suponía un desafío inesperado.

La solución a su dilema había requerido desempolvar la poca experiencia que había adquirido en los veranos que había ayudado a su tío abuelo Gilbert en su taller de mecánica. Pero tras varias visitas a la ferretería, y luego cachurear con esmero en las ferias y chatarrerías de la zona, había logrado crear una herramienta especial para intercambiar tortugas.

En esencia el mecanismo era bastante sencillo, pero había requerido hasta la última gota de ingenio dentro de él para transfórmalo de un mero boceto a la realidad. Lo primero que había hecho era buscar en su bodega la antigua caña de pescar de su padre, que por alguna razón del destino le había tocado heredar hacía ya varios años a pesar de nunca haber sabido nada de pesca, ni menos aún de su dueño. Luego, tras separar con destreza su mango y carrete, los había unido a un tubo de metal más grueso, que había hallado entre los cachivaches de la feria, reemplazando igualmente el hilo de pescar por una cuerda gruesa. Luego de esa operación quirúrgica solo había necesitado de hallar una pequeña garra, de esas que se usaban en las máquinas agarra peluches; y descubrir una forma de accionarla a distancia para que su plan volviera a estar en marcha.

Por supuesto, no está de más añadir que varias pruebas fueron llevadas a cabo antes de que la operación AguTrot reiniciara. Primero con un pequeño peluche de tortuga que había cocido él mismo para practicar, luego con los tazones de porcelana que guardaba en lo más alto de la despensa y, finalmente, cuando ya le había agarrado el ritmo a su artilugio, con una tortuga real (aunque sobre su cama). Manuel gastó tantas horas de sus días repitiendo el acto de agarrar, elevar, bajar y liberar, que hasta podría haber secuestrado a un reptil con sus ojos cerrados. Dicho eso, no era su intención realizar ninguna acción de riesgo sin la ayuda de su vista, por respeto a sus compañeras de apartamento.

Fue el martes en la mañana, luego de que el señor Burgos se marchara directo a su club de danza, que el señor González inició el segundo intento de abducción de Gapi.

Con maquina en mano y una mejorada noción del viento, descendió la garra con cuidado hasta quedar suspendida sobre la pequeña tortuga. Gapi, por su parte, no pareció ni alterarse en lo más mínimo ante el repentino cambio de su rutina, casi como si estuviera esperando ese momento; y sin moverse un centímetro, permitió que el señor González accionara el mecanismo, encerrándole en la seguridad de su abrazo de metal. Luego de ello, y con extrema lentitud, había levantado a Gapi entre los aires, cuidándose de depositarla en una canasta especial, entre ramas de lechuga y trozos de tomate.

“Nos conocemos por fin,” le había saludado, tomándola entre sus manos para observarla de más de cerca. Por su parte, Gapi pataleó suavemente, en una posible señal de reconocimiento. “No te preocupes, la pasarás muy bien aquí. Y, además, todo esto solo es para hacer feliz al chico que a ambos nos gusta. Así que tú relájate y prueba tu ensalada.”

Gapi cerró los ojos con lentitud, como asintiendo a sus palabras. Y con ello, Manuel volvió a depositarla en su canasto.

Siguiendo con su plan, había depositado con suavidad a su reemplazante en el balcón del señor Burgos, liberándola inmediatamente apenas había tocado tierra firma. Y con la misma indiferencia al cambio que Gapi, la impostora se había puesto a mordisquear una frutilla del plato de comida que había a su lado, feliz con su nuevo bocadillo.

Terminada tamaña proeza, que en total le había tomado unos veinte minutos, solo le había quedado esperar en silencio al momento en que el señor Burgos regresase y descubriera la pequeña transformación de Gapi. Cosa que Manuel había realizado con toda la disposición del mundo, solo levantándose de su silla dos veces para ir a buscar un vaso de agua e ir al baño, respectivamente.

Fue finalmente a las dos de la tarde que el Señor Burgos apareció por la calle, dando pequeños saltos y giros como si aún no pudiera despegarse de encima las ganas de bailar. El Señor González lo observó con atención, asomando la cabeza entre sus caléndulas y violetas, sin poder contener una sonrisa. Tras ello, tomó solo unos instantes para escuchar la voz del señor Burgos llamando a su preciada mascota.

“¿Cómo está mi pequeño Gapi?” Cuestionó, abriendo su puerta de cristal para asomarse en el balcón. Llegado este punto, el señor González se aseguró de ocultarse, como si no supiera que una sorpresa estaba esperando a su vecino un piso más abajo.

“¡Señor González! ¡Señor González!” Lo llamó el señor Burgos, con un tinte de premura en su voz. Y Manuel, asomó la cabeza sin siquiera dudarlo, adoptando el aire más casual que le fue posible. “¡Algo muy extraño ha sucedido!”

El señor González tragó aire. “¿Extraño?” Cuestionó. No era el adjetivo que estaba buscando en esos momentos. Su inclinación estaba más por el lado de “maravilloso” o “fabuloso”, incluso “extraordinario”; pero de extraño el suceso no tenía nada.

Más abajo, el señor Burgos se hallaba inclinado sobre el pequeño corral de Gapi, observando a la impostora como si jamás en su vida hubiese visto una tortuga. ¿Se habría dado cuenta? Por supuesto, para un ojo experto como el del señor González, el cambio sería más que aparente: los tonos del caparazón de la nueva tortuga eran más oscuros que la Gapi original, y los patrones del mismo no eran exactamente idénticos. Pero por lo general el resto de las personas no ponía tanta atención a los detalles como él, y en esta ocasión había confiado ciegamente en que ello trabajaría en su favor.

Tal parecía que en su arrogancia había subestimado al señor Burgos y su amor por su mascota.

“¿Está viendo lo mismo que yo?” Insistió, dedicándole una mirada perpleja.

“No estoy seguro de saber a qué se refiere,” mintió, mordiéndose la lengua para no confesar sus crímenes y suplicar clemencia. Con un poco de suerte, lograría deshacerse de la evidencia antes de que la policía allanara su hogar. Aunque a decir verdad requeriría de más que un milagro para esconder a tiempo las sesenta y dos tortugas que en ese momento invadían su sala.

“¡Gapi se ha comido todo su plato de frutas!” Señaló, apuntando con sorpresa a la impostora, y al recipiente que yacía vacío junto a ella, “jamás había hecho algo así.”

“Oh,” exclamó con alivio el señor González, dejando ir el aire que había contenido, y secando con su pañuelo el sudor de su frente. “Debe ser entonces que el hechizo está funcionando,” se atrevió a insinuar, cuando le regresaron los colores al rostro, “después de todo quien bien come, tarde o temprano crece.”

“¡Eso ha de ser!” Concedió el señor Burgos, sonriente. “De ahora en adelante seguiré repitiéndole las palabras mágicas, sin saltarme un solo día.”

El señor González asintió, sonriente. “O quizás debería medirle ahora mismo, puede que incluso en estos pocos días ya se haya vuelto más grande.”

El señor Burgos no pudo contener la risa. “Lo dudo mucho, si en todos estos años no ha crecido, veo difícil que algo cambie de la noche a la mañana,” negó, tomando a la impostora entre sus manos para depositar un beso en su cabeza. “No hay que ponerle premura a la magia,” añadió, guiñándole un ojo antes de desaparecer de regreso a su hogar, con la falsa Gapi en sus manos.

Y aunque en ello Manuel no estaba completamente de acuerdo (después de todo, no veía la hora de confesarle sus sentimientos al señor Burgos, e irse de viaje juntos). La verdad era que el señor González era por sobre todo un hombre en extremo paciente, y estaba dispuesto a seguir con ese juego el tiempo que fuese necesario para que el señor Burgos descubriera el cambio y terminara encariñándose con él.

O al menos hasta que se quedase sin tortugas. Lo que sucediese primero.

Esa noche, antes de irse a dormir, se aseguró de rescatar a Gapi del canasto donde la había dejado, y tras esquivar un par de sus compañeras de especie, se sentó en su sillón a conversar con la pequeño reptil.

“¿Sabes? Si me dieran la opción de volver a nacer, no desearía ser nadie más que tú. Sin duda eres una tortuga muy afortunada,” le comentó, con una sonrisa serena.

La pequeña tortuga le miró con sus ojos grandes, sin entender nada de lo que le estaba contando.

“Sé que este ha de ser un cambio grande para ti, estás acostumbrada a estar sola y vivir a tu modo. Créeme cuando te digo que nadie puede entender mejor eso que yo. Pero todos tenemos que salir tarde o temprano de nuestro caparazón.”

Ante esto, Gapi estiró el cuello, como si quisiera escuchar con más atención lo que Manuel le estaba contando.

“Este salón será como la escuela de tu vida. Si te fijas bien, podrás notar inmediatamente que ya existen varios grupos. Mira, por allá están las deportistas,” dijo señalando un grupo de tortugas que caminaban raudamente por su alfombra. “Esas de ahí son las niñas populares,” le enseñó a un par de tortugas que se entretenían observando su propio reflejo en el espejo. “Allá están los ñoños,” añadió apuntando a las tortugas que reposaban junto a su librero. “Pero sea a donde sea que vayas, y con quien te encuentres, nunca tengas miedo de ser tú misma, por más solitario que parezca ese camino. Al final, el destino siempre termina por juntarnos con quien debemos estar, aun cuando pueda demorarse.”

Ante ello, Gapi pataleó, ansiosa por iniciar su nueva vida junto a sus compañeras de cuarto. Y Manuel rio complacido, sintiéndose más confiado de dejarle ir. “Anda, ve a hacer amigas,” le animó, observando en silencio como la tortuga se lanzaba al mundo.

Ahora solo le faltaba a él seguir su ejemplo.

Y lo haría. Una vez que su plan diese resultado y el señor Burgos comenzara a mirarle con buenos ojos.

----------------------------------------

Desde ese día, la operación AguTrot siguió con viento en popa. Cada semana, sin descanso alguno, el señor González esperaba a que su vecino saliera de su hogar durante las mañanas, e intercambiaba a las tortugas por nuevas (y ligeramente más grandes) impostoras. Y cada tarde, esperaba ansioso al momento en que el señor Burgos se diese cuenta de que su mascota había crecido, infructuosamente. Tal parecía que aunque su vecino apreciaba las pequeñas cosas, no reparaba mucho en los pequeños cambios. Pero Manuel no dejaba que ello lo desalentara, si algo había aprendido de sus novelas y las películas era que jamás había que no se puede apresurar el amor. Su mente y espíritu estaban dispuestos a seguir adelante el tiempo que fuese necesario, aun cuando tuviera que hacerse con una tortuga de 400 kilos. Y posiblemente un montacargas.

En esas maquinaciones estaba el señor González cuando sucedió la desgracia.

Ese día, el señor Burgos había salido para asistir a un taller de macramé al que, según le había contado en su reunión matutina en el ascensor, se había inscrito hace tan solo unos días atrás tras ver un anuncio en el tablero del Municipio. El señor González se había asegurado de despedir a su vecino en la puerta del edificio, solo para luego subir a verlo marcharse calle abajo, como todos los días en que realizaba los intercambios. Luego de ello, había sacado su máquina, y rescatado a la quinta impostora de Gapi del balcón del señor Burgos, cuidándose de depositarla sobre un canasto lleno de vegetales y frutas.

Finalizada la primera abducción, había continuado el proceso con la agilidad de un hombre experimentado en su arte. Sin titubear un segundo, había tomado a la sexta Gapi, ahora de 475 gramos, del segundo canasto que guardaba en su balcón; y con cuidado la había enganchado en la pequeña garra de su invento.

“Buen viaje, pequeña amiga,” le había despedido cariñosamente, antes de colgarla en los aires y comenzar su descenso, lento y seguro.

Ya estaba a solo medio metro del balcón de su vecino cuando oyó la puerta de abajo abrirse de par en par, y la voz del señor Burgos colarse dentro del apartamento.

“¿Dónde habré dejado esa bolsa?” Cuestionó el hombre, provocando que el corazón del señor González, y también sus manos, dieran un salto.

Como consecuencia de ese exabrupto, la sexta Gapi, quien seguía suspendida en el aire, empezó a balancearse de forma frenética. Detalle que no mejoró cuando el señor González, movido por el pánico, empezó a subirla tan rápido como sus brazos podían girar el carrete de su máquina; ansioso por ocultar su engaño. Fue así, girando de lado a lado y siendo jalada de regreso a los cielos, que finalmente sucedió.

El (ya no tan) pequeño cuerpo de la tortuga se inclinó sobre el vacío por unos instantes.

Y la sexta Gapi se deslizó del abrazo de la garra, dando vueltas por el aire hasta volverse papilla sobre el pavimento.

O al menos eso imaginó Manuel que debió de haber pasado, pues en el momento en que vio a la tortuga soltarse de su máquina, fue incapaz de mantener los ojos abiertos para presenciar su final.

El señor González jadeó en silencio, sintiendo cómo se le escapaba tanto el aliento como la templanza. Y con brazos tambaleantes terminó de subir su máquina, para esconderla dentro de su balcón. ¿Qué había hecho? ¿Cómo era posible que las cosas resultaran tan mal en tan solo en unos instantes? A su lado, la quinta Gapi estiró la cabeza, observando con curiosidad como daba círculos alrededor del balcón sacudiendo las manos para intentar calmarse.

Fue ahí precisamente cuando las cosas empeoraron.

“Aquí estaba,” celebró el señor Burgos, apareciendo en su balcón para recoger la bolsa de tela que había dejado por accidente olvidada sobre su silla de playa. “Gapi, no me dijiste que me estaba olvidando de mis materiales cuando salí hace un rato,” le recriminó el hombre, buscando con su mirada a su mascota primero sobre el piso de su balcón, y después de cuclillas frente a su guarida.

“¿Gapi?” Le llamó nuevamente, sintiendo cómo los nervios empezaban a traicionarle. Nunca, en todos los años que llevaba cuidándole, le había perdido el rastro: por más horas que pudiera dejarle sola. “¡Gapi!” Insistió, sin respuesta alguna.

Arriba el señor González tragó aire, tratando de mantener la compostura. No podía tirar todo por la borda a esas alturas, si se daba por vencido y admitía su culpa, la sexta Gapi habría muerto en vano. Tenía que calmarse y pensar rápidamente en una solución.

Fue por eso que, cuando el señor Burgos le llamó con la preocupación deslizándose de sus labios, el señor González se asomó por su balcón como todos los días, procurando evitar que sus ojos se deslizaran hacia el pavimento más abajo.

“¿Qué sucede, señor Burgos?” Le preguntó, fingiendo ignorancia.

“Oh, señor González, ¿de casualidad no habrá visto usted a Gapi? Es que no logro encontrarla.”

Manuel tragó saliva, sintiendo el amargor de las mentiras en su boca. “¿Ha buscado dentro de su apartamento? Quizás logró meterse cuando no estaba mirando, y como es tan pequeña podría estar debajo de cualquier cosa.”

El señor Burgos pareció recuperar los colores por unos instantes. “Tiene toda la razón, ahora mismo iré a revisar,” coincidió, ingresando a su apartamento con determinación.

Y con esa señal, el señor González se puso igualmente en acción, colocando a la quinta Gapi de vuelta en la garra, y empezando a descenderla de vuelta al apartamento del señor Burgos. “No se olvide de revisar debajo de todos sus muebles,” insistió en un intento de mantener a su vecino lejos de su propio balcón.

Fue justamente ahí que la cosa más extraordinaria sucedió.

Para ignorancia del señor González, resultó que en el mismo momento en que la sexta Gapi caía por el vacío directo a su perdición, la vecina del séptimo piso regresaba de sus compras semanales, con su carro de feria cargado a más no poder; dándose tan afortunada sincronización que la (ya no tan) pequeña tortuga terminó aterrizando sana y salva en una suave cama de lechuga y rúculas. Punto al partir del cual la (no tan) pequeña reptil había continuado su azarosa travesía a través del vestíbulo del edificio y arriba del ascensor hasta el séptimo, aprovechando de mordisquear un poco las delicias que yacían bajo sus pies.

Luego de ello, y tras arribar al apartamento dos pisos arriba del señor Burgos, la mujer lo había depositado junto con las bolsas de vegetales en el piso de su sala, demasiado ocupada en enterarse del chisme de la semana como para percatarse de la polizona entre sus verduras. Oportunidad que la sexta Gapi había sabido aprovechar para realizar su escape hacia el balcón. Sus (no tan) pequeñas piernas, caminaron raudas sobre la alfombra de felpa, y luego a través de la puerta que cristal (convenientemente abierta) hasta hallarse de nuevo en el borde del vacío. Y una vez ahí fue que, motivada por un recién descubierto gusto por la adrenalina, decidió dar un segundo salto al vacío; dándose nuevamente la casualidad de aterrizar sobre la suavidad de la silla de playa del señor Burgos, ante la atónita mirada del señor González.

Sin dudas era una fortuna que ninguno de los balcones de ese extraño edificio tuviese las mismas dimensiones. Y que la sexta Gapi hubiese despertado ese día con el pie derecho.

El señor González parpadeó atónito un par de veces, antes de decidirse por devolver a la quinta Gapi a su propio apartamento, esta vez cuidándose de mantener la cuerda recta, a pesar de sus nervios.

“Señor Burgos,” le llamó con voz temblorosa, una vez que tuvo a la tortuga de regreso en su canasto y su artilugio escondido. “Ya encontré a Gapi, está sobre su silla de playa.”

“¡Oh!” Exclamó el señor Burgos, reapareciendo en el balcón con una mano sobre su pecho para tratar de calmar los latidos de su corazón. “Oh,” volvió a repetir una vez hubo verificado con sus propios ojos que su mascota se encontraba sana y salva, aprovechando de sentarse a su lado. “Se lo agradezco muchísimo, por unos minutos perdí la cabeza al no lograr encontrarle. Creo que hasta me subió la presión,” confesó, con una risita avergonzada, abanicándose con las manos.

El señor González solo atinó a asentir en respuesta. Por su parte, aún seguía experimentando los inicios de un ataque de ansiedad que seguramente lo mantendría en cama hasta el día siguiente.

Ante su silencio, el señor Burgos alzó la vista, sonriéndole con calidez. “Sin dudas es usted un ángel, ¿qué sería de mí si no lo tuviera a mi lado?” agregó, antes de volver a ingresar a su apartamento, ahora con la falsa Gapi en manos. La clase de macramé completamente olvidada.

“Lo mismo digo de usted,” susurró Manuel en respuesta, aun cuando ya nadie más que la quinta Gapi quedaba alrededor para escucharlo.

Solo esperaba que ese romance no siguiera atentando contra su salud y tranquilidad, o era posible que llegara a la tumba antes que el altar.

----------------------------------------

Contrario a los deseos del señor González, su romance unilateral con el señor Burgos volvió a desafiar su temple antes de lo pensado.

El incidente había sucedido de la forma más extraordinaria e inesperada en su trayecto matutino al primer piso. Ese día, el señor Burgos había aparecido luciendo una blusa con un estampado de plantas; y el señor González, que usualmente tenía el cuidado de admirar su aspecto a través del espejo del ascensor para no pecar de indiscreto, no pudo despegar siquiera por un instante sus ojos de la prenda. No había podido evitarlo, realmente. La blusa en sí tenía tanto cuidado al detalle que casi ninguna planta se repetía más de dos veces, y era tan fidedigna a la realidad que Manuel era capaz de distinguir cada espécimen por la forma de sus hojas, y clasificarlas según su taxonomía.

Precisamente en ello se estaba entreteniendo cuando la voz del señor Burgos lo sacó de su ensimismamiento.

“¡Señor González!” Le llamó, devolviéndole a la realidad, “¿no baja usted aquí?”

Manuel miró a su alrededor, descubriéndose repentinamente en el primer piso, donde venía a recoger su periódico. “Ah, sí, sí. Gracias por mantener la puerta abierta.” Respondió, saliendo del ascensor.

“¿Le ha gustado mi blusa?” Le preguntó con curiosidad su vecino, acompañándole hacia conserjería.

Ante ese comentario, el señor González no pudo evitar colorarse hasta las orejas, sintiéndose descubierto en su fisgoneo.

“He escuchado que usted siente una especial pasión por las plantas,” agregó el hombre luego de unos instantes de silencio, sonriéndole con una timidez poco característica en él.

El señor González se repuso inmediatamente. “Así es, en efecto. Tengo una colección bastante grande en mi propio apartamento, y también varios libros al respecto.”

Al señor Burgos pareció iluminársele el rostro. “¡Eso mismo me habían contado! Que tiene usted un jardín interno dentro de su hogar que hasta los mejores invernaderos envidiarían, y que incluso guarda dentro de sus paredes algunos especímenes exóticos. ¿Es cierto?”

El señor González asintió lentamente, un poco confundido. Hasta donde sabía, no era usual que la gente cuchicheara sobre él, no al menos en tono tan positivo. Pero, aun así, quien fuera que estuviese hablando en su nombre al señor Burgos sin dudas estaba haciéndole un gran favor.

“Sí, tengo algunas rarezas, no muchas. Es difícil sacar a las plantas de los ambientes a los que están acostumbradas, pero se hace lo que se puede,” confirmó humildemente, enrollando con nerviosismo su periódico, mientras el señor Burgos recogía un paquete de las manos del conserje.

“Es maravilloso,” le respondió una vez estuvo libre, siguiendo sus pasos de vuelta al ascensor. “Le envidio muchísimo. Yo nunca he podido mantener ninguna planta viva por mucho tiempo. Hasta los cactus suelen secárseme,” rio, pasando sus dedos entre su cabello.

“Bueno,” repuso el señor González, “las plantas son a veces caprichosas, y como todas requieren cuidados distintos no siempre es tan fácil mantenerlas sanas. Depende mucho de cuánta agua, luz y minerales necesiten.” Luego de eso, procuró morderse la lengua con suavidad. No quería que su pasión por la jardinería terminara ahuyentando al señor Burgos, y bien sabía que si por él fuera no terminaría esa conversación hasta soltar todo su conocimiento al respecto, aunque le tomase una semana entera.

Su vecino asintió en silencio a su respuesta, observando de reojo cómo los números del ascensor seguían aumentando, cada vez más cerca de su destino. “Quizás podría usted darme algunos consejos,” sugirió de repente.

El señor González tragó saliva, atónito. “Por supuesto,” concedió inmediatamente. ¿Cómo podría haberle dicho que no, cuando una conversación sobre plantas junto a la persona que amaba era literalmente un sueño hecho realidad?

El señor Burgos había sonreído en respuesta, justo en el instante en que el ascensor llegaba a su piso. “¡Fantástico! ¿Le parece que nos veamos mañana a la hora de la cena? ¡Yo llevo el postre!” Había celebrado, dando un paso hacia el pasillo.

Y Manuel no había atinado a hacer mucho más que asentir erráticamente antes de que las puertas se cerraran frente a sus narices.

Así fue como el señor Burgos se había invitado a sí mismo a cenar a su apartamento. Un panorama que en una situación normal no le habría causado más que placer, y así mismo lo había demostrado la sonrisa embobada con la que había recorrido todo el pasillo en dirección a su apartamento. Lamentablemente, toda felicidad se había derrumbado en el instante en que había abierto la puerta, de regreso a la realidad, y a las sesenta y dos tortugas que circulaban libremente por su piso, invadiéndolo todo.

¿Cómo se suponía que recibiera al señor Burgos en su departamento a la noche siguiente sin quedar al descubierto? En todo ese tiempo en que la operación AguTrot había estado en marcha jamás había sido capaz de descansar su mirada en algún lugar de su apartamento sin que no encontrase un reptil merodeando. No solo se encontraban sobre la alfombra y el piso de vinílico, sino que también sobre sus libros, entre los estantes e incluso bajo los muebles. Las más hambrientas no dudaban jamás en incursionar hasta la cocina, deslizándose por la cerámica hasta alcanzar algún recipiente poco resguardado. Y las rebeldes no tenían fascinación más grande que ingresar al baño apenas encontraban una oportunidad, dispuestas a mordisquear el papel higiénico y cualquier otra cosa que se hallase a su alcance. Incluso, y sobre esta proeza Manuel aún no lograba hallar explicación alguna, había veces en las que lograba encontrar tortugas pataleando arriba de su cama y durmiendo sobre su almohada.

Y eso sin mencionar el caos que las tortugas dejaban tras de sí: hojas mordisqueadas, fruta aplastada y montones de popó con forma de bolita que Manuel limpiaba día tras día sin descanso.

Traer al señor Burgos a ese departamento era equivalente a tirar por la borda cualquier posibilidad razonable de ganarse su corazón.

Lamentablemente, también lo era cancelar su primera cita sin una explicación razonable. O al menos así le habían enseñado las telenovelas románticas que solía ver su abuela todas las tardes; y Manuel no se sentía ni con la autoridad ni la experiencia para refutar esos conocimientos.

Además, si inventaba alguna fuga de agua u otro tipo de desastre que requiriera un arreglo, era muy posible que llegase a su puerta el conserje o el fontanero del edificio para revisar qué estaba pasando; encontrándose de todos modos con sus sesenta y un tortugas y Gapi. Una escena que, bien sabía Manuel, no mantendría a nadie indiferente. Por más que rogase por silencio, tarde o temprano todo llegaría a oídos del señor Burgos, poniendo fin a todas sus intenciones románticas con el hombre.

Intentar modificar el lugar de encuentro tampoco era una opción. Cuando le había sugerido al señor Burgos reunirse en su apartamento para darle atención personalizada a sus plantas, o incluso ir juntos a un huerto para recoger algunos especímenes y materiales necesarios para su cuidado, su oferta había sido rechazada. No había forma alguna de disuadir a su vecino de asistir a su hogar, en eso no cabía duda alguna. Según él mismo le había confesado, sonriendo resplandecientemente desde su balcón, su intención no era otra más que poder presenciar de cerca sus plantas, pues le habían contado que dentro de su casa yacía la réplica exacta de los jardines de Babilonia.

Una comparación que en otra situación Manuel habría encontrado de lo más halagadora, pero que en esos momentos solo le significaba un dolor de cabeza. Sabría dios quiénes eran tanto sus admiradores como sus verdugos.