#wir haben schon immer im Schloss gelebt

Text

Shirley Jackson - Wir haben schon immer im Schloss gelebt

Inhalt:

Merricat Blackwood lebt in einer Traumwelt. Schlafwandlerisch bewegt sie sich jeden Tag durch duftende Blumenwiesen, hin zu rauschenden Wassern und flüsternd durch verlassene Räume im Schloss, in dem sie und ihre Familie schon immer lebten.

Zusammen mit ihrer über alles geliebten Schwester Constance und ihrem schrulligen Onkel Julian träumt sie in den Tag hinein. Alles wäre so perfekt, wären da nicht die anderen.

Die Dorfbewohner, die um das Schloss herum wohnen.

Die Dorfbewohner, die sie hassen.

Die Dorfbewohner, die es am liebsten hätten, wenn sie alle drei verschwinden würden.

Für immer.

„Wir haben schon immer im Schloss gelebt“ erschien 1962 und war der letzte Roman von Shirley Jackson, die drei Jahre später im Alter von nur 49 Jahren verstarb. Ins Deutsche übersetzt wurde die Geschichte erstmals 1988.

Meinung:

1962 erschien Shirley Jacksons Roman „Wir haben schon immer im Schloss

gelebt“, der als das beste und reifste Werk der Autorin gilt. Obwohl Shirley Jackson in Amerika als „Queen of Horror“ gefeiert wird, ist die Geschichte eher dem Mystery- oder Suspense-Genre zuzuordnen. Der Roman handelt von den Schwestern Mary Katherine „Merricat“ und Constance Blackwood und deren Onkel, die gemeinsam in einem riesigen Familienanwesen abseits eines Ortes leben. Die jüngere Merricat ist die Protagonistin des Werks und erzählt die Geschichte aus der Ich- Perspektive.

Der Roman beginnt mit einer kurzen Vorstellung Merricats, in der bereits klar wird, dass es sich hier um eine junge Frau handelt, die eine verstörende Sicht auf die Welt hat und sich fernab von gesellschaftlichen Normen bewegt. Nach dieser eindrucksvollen Einführung in den Roman entspinnt sich eine erschütternde, düstere Familiengeschichte, die tief in die Psyche Merricats blicken lässt, obwohl diese dem Leser oft rätselhaft und wenig greifbar erscheint. Selbst bedeutsame Ereignisse werden häufig nur angedeutet; nie wird geklärt, was die junge Frau antreibt, eben jene Dinge zu tun, die das Leben ihrer Mitmenschen so stark beeinflusst.

In diesem Spätwerk zeigt Shirley Jackson umso eindrücklicher ihre Gabe einzigartige, skurrile und zugleich glaubwürdige Charaktere zu kreieren. Die drei verbliebenen Blackwoods leben ein Leben, das so surreal anmutet, befolgen Regeln, die dem Leser völlig irrsinnig erscheinen und trotzdem ist ihr Alltag glaubhaft und man vermag sich nicht dem Sog entziehen, den diese Geschichte ausübt. Man lernt die Welt dieser besonderen Familie zu verstehen und erwischt sich spätestens nach 100 Seiten dabei, dass man klar Stellung bezieht; der Leser beginnt, ähnlich wie Merricat, jegliche Eindringlinge argwöhnisch zu betrachten. Die „gesellschaftliche Norm“ wird zum Feind, die das idyllische Leben ins Wanken bringt.

Der Roman schafft es bis zuletzt eine innere Spannung aufrecht zu erhalten. Zu Beginn sind es noch die Blackwood-Schwestern, von denen ein unerklärliches Unheil auszugehen scheint, später ändert sich die Perspektive, doch diese Enge in der Brust, die einem schier die Luft abschnürt, bleibt.

„Wir haben schon immer im Schloss gelebt“ ist ein Roman, der einerseits verstörend ist, andererseits nachhaltig im Gedächtnis bleibt, zum Nachdenken anregt und Fragen über die menschliche Psyche, über Normalität und Wahnsinn aufwirft, die nicht so leicht zu beantworten sind. Skurril und schauderhaft, aber auch melancholisch und magisch schön.

Merricat wendet im Laufe der Geschichte mehrfach Analogiezauber an. Diese Art von Magie (auch Sympathiezauber genannt) geht davon aus, dass Verbindungen zwischen verschiedenen Dingen bestehen. Zum Beispiel vergräbt Merricat gehäuft verschiedenste Sachen auf dem Grundstück des Schlosses, um so die Zeit und Sicherheit des Moments zu konservieren und böses Denken, was diesem Ort schaden könnte, auszuschließen.

Text: Aki & Jongkind

Impressum: https://post-vom-buecherwurm.tumblr.com/post/620367072772407296/impressum

#book#books#reading#bookblog#bücher#bücherblog#bücherliebe#Bücherwurm#Bücherwelt#Buchrezension#buch#Buchempfehlung#Lesen#lesenswert#lesenbildet#Leseratte#Leseempfehlung#leseliebe#shirley jackson#wir haben schon immer im Schloss gelebt#roman

2 notes

·

View notes

Photo

6. Dezember

-------------------

.::Totenmeer::.

-------------------

„Ich bin ein Fisch und kein Ding. Ich bin jemand, der fühlt. Ich bin keine Frucht, sondern ein Tier. Ich bin nur für deine Ohren stumm, für meinesgleichen singe ich, wie die Wale. Ich kommuniziere mit Lauten, die du nicht hörst. Ich empfinde Schmerz und ich bin klug. Ich sehe die Welt in Farben, so wie du. Würden wir uns begegnen, könnte ich dein Gesicht von dem anderer Menschen unterscheiden. Wenn mir ein Mensch wehtut und seinen Haken in meinem Körper stecken lässt, bin ich klug genug zu wissen, dass ich zu einem deiner Art schwimmen muss, um mir helfen zu lassen.

Ich bin kein Ding, ich habe Persönlichkeit, wie jedes andere Tier auch. Du und ich, wir sind einander auf den ersten Blick nicht sehr ähnlich. Die Evolution hat dich weit von mir entfernt, aber irgendwo in deinem Kern, lebt noch ein Stück unserer gemeinsamen Entwicklungsgeschichte. Lass uns nicht aufzählen, worin wir uns unterscheiden, lass uns anschauen, was uns verbindet:

Wir sind beide Bewohner desselben Planeten und die Wiege des Lebens, der Ursprung aller Geschöpfe ruht in den Tiefen des Meeres. Mein Lebensraum ist es noch heute und irgendwo haben wir einen gemeinsamen Vorfahren. Alle Tiere – du bist auch ein Tier, wenn es nach der Biologie geht – haben irgendwo vor langer Zeit dieselben Ahnen. Wie du, so habe auch ich eine eigene Persönlichkeit. Es gibt immer Geschöpfe derselben Familie, derselben Art, derselben Gruppe, die sich von den anderen unterscheiden.

Ich zum Beispiel bin ein mutiger und tapferer Fisch. Ich bin aber auch aufmerksam. Ich sehe deinesgleichen oft, denn ihr habt Interesse an meinem Lebensraum. Dort, wo das Leben reich ist, taucht ihr Schuppenlosen häufig auf. Oft seid ihr so ungeschickt und zerstört das kostbare Zuhause eines meiner Artgenossen. Wir merken uns das. Wir erinnern uns. Es gibt Dinge, an die wir uns ein Leben lang erinnern. So wie ihr.

Ich will dir nun meine Geschichte erzählen, denn bevor ich aufmerksam war, war ich unachtsam und bevor ich mutig wurde, musste ich dem Tod ins Gesicht sehen. Das Leben hat mich tapfer gemacht, weil ich tapfer sein musste.

Ich habe in einem Schwarm gelebt. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommen konntest, dass wir nicht fühlen und nicht denken. Unser Zusammenleben im Schwarm ist komplex. Wir bewegen uns synchron, um uns und unsere Lieben zu beschützen. Unser Leben hängt davon ab, gemeinsam zu denken. Im Schwarm sind wir groß, ein einzelnes Leben ist schutzlos.

Ich war wie alle anderen, als sich die Gefahr über unseren Köpfen zusammen braute. Es war eines eurer Schiffe, die das Meer zu einem Friedhof machen. Ihr zerstört so viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt.

Das Netz schloss uns ein. Ich war Teil eines riesigen Klumpens zusammengequetschten Lebens. Ich hatte das Gefühl, alles in mir würde bersten, unter dem Druck der Masse. Ich wusste nicht, wie mir geschieht und ich hatte Todesangst. Wir stiegen in Bereiche des Meeres, in denen ich mich eigentlich nicht bewege. Der Druck veränderte sich und tat vielen nicht gut. Als wir dann aus dem Wasser gezogen wurden, begann unser aller Todeskampf. Jeder von uns begann, zu ersticken. Ein Teil unserer Kiemen trocknet an der Luft aus und macht die Sauerstoffaufnahme danach unmöglich.

Stell dir vor, wie das ist, wenn Millionen gleichzeitig um Atem ringen und vergeblich um ihr Leben kämpfen. Todesangst. Panik. Du kämpfst mit deinen eigenen Qualen, aber um dich herum ist so viel Leid, dass du es unmöglich ignorieren kannst. Ganz gleich, wie sehr du selbst mit dem Tod ringst. Ich zappelte, wand mich, in endloser Verzweiflung und unter großen Schmerzen. Ich war wie von Sinnen und vielleicht gab mir das die Kraft, lange genug weiter zu machen, bis ich durch eine der Maschen im Netz rutschte und zurück ins Meer fiel.

Erst rührte ich mich nicht. Blicklos ruhten meine Augen auf dem Netz über mir, in dem meine Familie und meine Freunde gerade verendeten. Ein Teil von mir sah zu, der Rest driftete irgendwo zwischen leben und sterben dahin. Der Schock saß in meinem ganzen Körper und als sich in meinem Kreislauf wieder annähernd genug Sauerstoff befand, zuckte ich und schwamm in Panik davon.

Die Bilder von dem, was geschehen ist, verfolgen mich noch heute. Ich kann es nicht vergessen, das Massensterben. Zahllos, muss ich die Opfer nennen. Ich kann nicht greifen, wie viele es waren und es war nur ein Netz. Es war nur ein Schiff. Auf dem Meeren sind so viele von ihnen unterwegs. Sie plündern und zerstören, rauben und morden. Sie töten nicht nur meinesgleichen.

Irgendwann wird die Erde ersticken, unter der Grausamkeit dieser Monsterschiffe. Zurück bleiben die entsorgten Folternetze. Sie landen am Meeresgrund und in ihnen verfangen sich noch nach vielen Jahren weitere Meerestiere, die sinnlos und ungesehen sterben. Delfine und Wale ertrinken, wenn sie sich nicht befreien können. Weitere Tiere erdrosseln sich, oder verletzen sich, wenn sie sich zu befreien versuchen.

Landtiere werden betäubt, ehe sie getötet werden, aber weil ihr unsere Schreie nicht hört, glaubt ihr, dass wir nicht fühlen können. Wir müssen unsagbar leiden, bis wir erstickt sind, aber eure Tierschutzgesetze greifen nicht für uns. Fast die Hälfte der Meerestiere wird in euren Netzen gefangen, ohne dass ihr sie fangen wollt. Sie sind nur überflüssige Todesopfer, die ihr teilweise einfach wieder im Meer entsorgt. Ihr habt dadurch so viele Tierarten ausgerottet oder an den Rand des Aussterbens gebracht.

Die Meere verändern sich. Sie sterben schon so lange und ihr wacht nicht auf. Ihr schickt weiter eure großen Todesschiffe los, um alles um euch her in einen Friedhof zu verwandeln. Wohin auch immer diese Schiffe unterwegs sind, sie hinterlassen ewig dasselbe Bild. Ein Totenmeer.“

#fisch#fischfang#vegan#veganismus#veganism#tierrechte#animalrights#veganzitat#veganquote#tierleid#tierqual

2 notes

·

View notes

Photo

“ICH BIN ABER NICHT DEUTSCH”

| #StêrkaCiwan

Oktober 2019 |

Es ist kein Geheimnis, dass vielleicht die Hälfte der KurdInnen (oder auch mehr?) auf der Welt sich vor sich selbst schämen. Seit hundert Jahren versucht man uns KurdInnen zu vernichten. Dafür haben Staaten wie die Türkei, Irak, Iran, Syrien und westliche Staaten wie Deutschland, Großbritannien ihr bestes getan, damit wir noch heute nicht einmal unsere Sprache sprechen können, und uns schämen, wenn uns jemand fragt woher wir kommen…

Ich war nicht wirklich anders. War ich vielleicht sogar schlimmer als die meisten Jugendlichen? Als eine junge Frau, die in einem deutschen Kaff von Deutschen umgeben war, war es natürlich nicht einfach die eigene Identität zu verstehen, vor allem wenn man Eltern hatte, die keine Antworten hatten. „Kızım wir sind keine Kurden, wir sind Aleviten, die Kurden sind zurückgeblieben“, war eine der Antworten meiner Mutter, wenn sie mir erklärte woher wir stammen. „Anne, aber es gibt doch kein Alevitistan.“ Ein verzweifelter Versuch sich selbst zu verstehen. „Keça min, wir sind Kurden“, war die stolze und überzeugte Ansicht meines Vaters. Aber es gab leider auch kein Kurdistan. Zu mindestens nicht für mich, denn mir war diese Sache zu viel. Wer war ich? Da es in der Familie keine Antwort gab, antwortete der Staat. In der Schule nämlich lernte ich schnell, deutsch zu sein. Rasch beneidete ich Freundinnen wie Katrin, Nathalie und Lisa. Denn in ihrem Leben gab es kein Chaos, keine Krisen. Ihr größten Krisen waren, wenn sie zwei mal hintereinander die gleichen Klamotten anziehen mussten oder irgendein Junge sie verließ.

So zu sein wie sie, erschien mir immer eine Lösung. Es war ein so einfaches Leben. Ich ging freiwillig zur Kinder-Bibel-Woche, nannte mich manchmal halb Türkin und halb Kurdin, wenn jemand nach dem Ursprung meines kurdischen Namens fragte antwortete ich: „der kommt aus Mesopotamien“, um das Wort Kurdistan nicht benutzen zu müssen. Was hätte ich den sagen können, wenn jemand fragen würde wo Kurdistan sei, und warum es nicht auf der Landkarte existierte?

Manchmal sagt man über uns kurdische Jugendlichen aus Europa „Schokoladen-Kinder“, doch wir sind vielmehr als das. Wir sind die Kinder der amerikanischen Musik, der europäischen Mentalität, des verlorenen Kurdistans. Wir sind die Kinder mit tausenden Fragezeichen im Kopf. Wir sind die Jugendlichen, die nicht lernen konnten, wer sie wirklich sind. Deswegen habe ich es gehasst mit meinem Vater auf Kurdendemos zu gehen. Ich erinnere mich sogar, wie ich mich einmal versteckt habe, als ich an einer Demo in Frankfurt teilnahm und ich meine Schulfreundinnen erblickte. Ich habe gehasst, wer ich bin, ohne zu wissen wer ich bin.

Doch die Revolution in mir begann mit einer Aufnahme im kurdischen TV: Es waren stolze Frauen, mit Waffen in den Händen. Sie feierten die Erfolge in Rojava. Wer waren diese wunderschönen stolzen Frauen? Was war geschehen? Mein Vater erklärte mir die Lage in Rojava und ich war verblüfft. Ich hatte oft Bücher von Rêber APO bei uns zu Hause gesehen. Aber sie interessierten mich nie. Nun aber war ich perplex. Und zu dieser Zeit gab es jeden Tag in Frankfurt Demos für Kobanê. Diesmal war ich diejenige, die meinen Vater überzeugte zu gehen. Denn auf den Demos spürte ich diesen Zusammenhalt, diese Wärme und diese Stärke. Es gab Menschen, die gegen alle anderen für ihre Überzeugung kämpften. Also musste diese Überzeugung doch richtig sein, oder? Ich schloss langsam meine ersten kurdischen Freundschaften und nahm an den politischen Arbeiten teil. Auf ein: „Hallo, ich möchte bei euch mitmachen“, folgten lächelnde Gesichter.

Durch die politischen Arbeiten habe ich gelernt wo Bakur ist, wo Başûr, Rojava und Rojhilat sind. Ich lernte, dass ich nicht Tunceli sondern Dersîm sagen sollte, ich lernte, was das Patriarchat ist und fing an, die Broschüren Rêber APOs zu lesen. Besonders seine Thesen zur Freiheit der Frau waren besonders beeindruckend für mich. Auch während den schwierigsten Uni-Zeiten, Klausur-Phasen und Familienkrisen war die politische Arbeit keine Last – sondern eine Arbeit in der ich mich wiederfand, in der ich mich entwickeln und aus mir wachsen konnte. Und wenn von dem Zeitpunkt an jemand wagte mich als Deutsche zu betiteln, wusste ich meine Antwort: „Ich bin kurdische Alevitin, Kurdistan existiert nicht, weil u.a. der Staat, in dem ich lebe, dafür gesorgt hat, dass KurdInnen die brutalsten Genozide miterleben mussten. Kurdistan ist nun in vier geteilt. Doch es gibt eine Bewegung, die dafür kämpft, die Frauen zu befreien und zusammen mit einem freien Kurdistan einen freien, demokratischen Mittleres Osten zu schaffen: die PKK.“

Um diese Phase ein wenig zusammen zu fassen: Mich faszinierte die Genossenschaft, die nur ein Bruchteil von der Genossenschaft ist, die ich heute erlebe. Mich faszinierte es etwas für meine Überzeugungen tun zu können. Ich war endlich kein Wurm mehr, der lebt um gelebt zu haben, der so lebt wie andere, weil er es nicht anders weiß. Ich nahm aktiv am Leben teil, gestaltete es. So kam es, dass ich mich irgendwann dafür entschloss, auf den freien Bergen Kurdistans auf einer Bildung teilzunehmen. Ich wandte mich an einige GenossInnen und sagte, dass ich die Berge Kurdistans sehen möchte, um mich weiterbilden zu können.

Als grün eine neue Bedeutung gewann

Was ist sind schon Farben, wenn sie keine Bedeutung haben? Jedenfalls begann grün für mich an Bedeutung zu gewinnen. Ich kam in Kurdistan an. Wir wurden von einem Genossen mit dem Auto zu den freien Bergen Kurdistans gefahren. Was war das für eine Aussicht! Die Sonne ging in dem Moment auf, als wir uns dem ersten Guerilla-Stützpunkt näherten. Das grün, grau, braun, gelb der Berge färbte sich in schimmerndes rot. Und da war er, der erste Guerillakämpfer, den ich sah. Nicht nur mein Gesicht, auch mein Herz lächelte. Er grinste uns an: „Dembaş.“ Was er danach sagte verstand ich natürlich nicht. Außer: „Çawayî? Ez baş im, kefçî, xwê, mişko“ und einigen Beleidigungen konnte ich kein kurdisch. Aber jede seiner Bewegungen waren faszinierend. Die Guerillakleidung war faszinierend, seine Aura, die grünen Augen, die hügeligen Berge, der Geruch Kurdistans… Grün war plötzlich mehr ein Gefühl, als eine Farbe: Das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein.

Der Freund brachte uns zu dem Stützpunkt der Jugendbewegung. Dort sah ich die ersten weiblichen Guerillakämpferinnen. Es waren anmutige Frauen mit ihren Waffen, die ich sonst nur im TV sehen konnte. Ich konnte kaum türkisch, noch weniger kurdisch – doch ich verstand sie sehr gut. Ich fühlte mich wohl bei ihnen, bei diesem Gefühl mit Menschen zusammen zu sein, die keine schlechten Intentionen, doch ein offenes, reines Herz und einen starken Willen hatten. Neben ihnen fühlte ich, dass eigentlich vieles in meinem Leben sehr sehr sinnlos war: Die verzweifelte Suche nach der großen Liebe, der mich krank machende Schönheitswahn, dem ich eh nie gerecht wurde, der Drang sich feminin zu verhalten, der Unistress, obwohl ich wusste, dass ich später einem Staat dienen würde, der mir meine Identität und meine Freiheit geraubt hatte. Dazu noch die Familie mit ihren manchmal feudalen, manchmal liberalen Vorstellungen, wie ich sein sollte, ihre Anforderungen und die Bestimmungen, die eine kurdische Frau erwarten… Das waren Gründe die ich dort zum ersten Mal mit freiem Kopf hinterfragen konnte: „Welches Leben will ich leben?“, und es war das erste mal, dass ich mir diese Frage ernsthaft gestellt hatte. „Will ich wirklich zurück und mich mit ein wenig Veränderung, ein wenig Reform im Leben zufrieden stellen? Oder bleibe ich hier, und lerne ich ich-selbst zu sein, kurdisch zu sein, eine freie Frau zu sein, die gemeinsam mit anderen FreundInnen und mit starkem Willen für ihre Überzeugungen kämpft?“ Logisch betrachtet klingt diese Entscheidung einfach. Doch ganz so einfach war es nicht. Ich rang mit mir selbst. War nicht mutig genug diesen Schritt zu wagen, hatte Angst – denn schließlich weißt du ja nicht was auf dich zukommt. Und im System hast du ja gelernt, dass du immer alles wissen musst, planen musst, dich auf die Zukunft einstellen musst. Außerdem fühlte ich mich nicht bereit, doch was für ein Widerspruch! Wie sollte man auch bereit sein für sowas? Es gibt kein bereitsein, alles was du lernst lernst du ja sowieso in der Partei! Aber da gab es auch auch noch die Familie? Was wird mit ihr?

Es waren zwei Tage in denen Ying und Yang, Ahura Mazda und Ehriman miteinander kämpften.

Ahura Mazda gewinnt!

Einen Tag bevor ich wieder zurückgefahren wäre saß ich nochmal alleine auf einem Stein, schaute mir Kurdistan an. Dachte an diese FreundInnen, die alles hinter sich gelassen hatten, um für die ganze Menschheit ein neues Leben zu erschaffen. Genau in diesem Moment kam eine Freundin, die ich schon aus Europa kannte, und fragte mich: „An was denkst du gerade?“ Es war genau dieser Moment, in dem ich endlich mein Herz, und nicht mein Gehirn, dass von Ängsten, Zweifel und Systemgedanken geprägt wurde, sprechen ließ: „Ich glaube ich werde mich Amargî nennen.“ Sie verstand sofort und fing an zu lachen. Ich gebe zu, ich musste auch einige Freudentränen fließen lassen. Es war schön. Ich kann mir vorstellen, dass man sich das vielleicht nicht vorstellen kann. Aber es war wirklich so, als wäre eine Last von mir Gefallen. Nach dieser Entscheidung habe ich die Zweifel und Ängste losgelassen. Ahura Mazda hat diesen Kampf gewonnen!

Auch heute warten viele Jugendliche auf den „richtigen Moment“, doch hier die Wahrheit: Wir leben nicht im Film. Nicht alle deine Schritte sind bewusst. Aber manchmal läufst du in eine falsche Richtung, und versuchst vor deinem eigenen Herzen zu fliehen. Ich habe auf mein Herz gehört. Ich bin nicht einfach in eine neue Welt eingetreten. Ich habe angefangen teil der Weltveränderer zu werden, um eine neue Welt zu schaffen.

-Amargî Welat

Soundcloud

Spotify

Twitter

Instagram

1 note

·

View note

Text

Die Mörderin aus dem Grunewald - Kapitel 8: Claires Geschichte - Teil 2

“Der Reichstag” - Sitz des Deutschen Bundestages * Picture by Jürgen Matern [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Kapitel 7

Sechs Monate zuvor - Erster Anwalts-Besuch im Gefängnis (Teil 3)

“Ihr Mann hatte also ein Haus im Grunewald gekauft …"

“Ja, Frank war sehr stolz darauf, dass es ihm gelungen war ein Haus in dieser wohlhabenden Gegend zu erwerben. Der ‘besten Gegend’ Berlins, wie er immer wieder betonte. Er kannte natürlich die Geschichte dieses Ortes. Als wir noch in Boston waren hatte er mir nur gesagt, dass er ein großes Haus in einem guten Bezirk von Berlin für unsere zukünftige Familie erworben hatte. Ehrlich gesagt, mich interessierte das Ganze nicht so sehr. Zusammen mit meinem Onkel Lambert hatte ich an so vielen Orten dieser Erde und unter den unterschiedlichsten Umständen gelebt. Wichtig war nur, dass wir einen guten Ort hatten, an dem wir leben und unsere Kinder aufwachsen sehen konnten. Erst auf dem Flug nach Berlin erzählte er mir die Geschichte dieses Ortes.”

“Otto Fürst von Bismarck, der erste Kanzler des Deutschen Kaiserreiches, hat 1880 selbst dafür gesorgt, dass ein großer Teil des Forstes Grunewald vom Preußischen Staat an die Kurfürstendamm-Gesellschaft, ein Bankenkonsortium, verkauft wurde. Ziel der Gesellschaft war es, nach dem Muster der sehr erfolgreichen Villenkolonien in Alsen und in Lichterfelde noch aufwändiger angelegtes Wohnviertel zu errichten und so entstand die spätere ‘Millionärskolonie Grunewald’. Wer damals dort wohnte, der hatte es geschafft. So ist es bis heute. Etliche Staaten haben dort ihre Botschaftsgebäude und unterhalten dort auch Residenzen für ihre Botschafter. Auch Großbritannien und Irland …"

Er lächelte.

“Ich weiß. Auch das erzählte mir Frank auf dem Flug von Boston nach Berlin. Und natürlich lebten und leben dort auch Prominente – Ferdinand Sauerbruch, Lyonel Feininger, Hildegard Knef, Isadora Duncan, Max Planck, Judith und Michael Kerr.”

“Hat er Ihnen auch erzählt, dass Heinrich Himmler dort lebte?”

Claire wurde weiß.

“Nein.”

“Wusste ich's doch,” dachte Jamie, “damit kann man auch nicht angeben.” Zu Clair sagte er:

“Na ist auch egal. Fahren Sie bitte fort.”

“Wie gesagt, das Haus, in das wir zogen, war eine der so genannten ‘kleineren Villen’. Trotzdem war es nach meinem Empfinden riesig, es besaß drei Etagen. Im Erdgeschoss gab es neben Franks Bibliothek und seinem Arbeitszimmer mehrere große Räume. Und natürlich die Küche mit einem eigenen, großen Vorratsraum. Wir benutzten diese Räumlichkeiten eigentlich nur, wenn Gäste kamen. Im zweiten Stockwerk lag unser Schlafzimmer, das über einen Ankleideraum verfügte. Es war wie ein großer, begehbarer Schrank. Daneben gab es vier weitere Räume, die etwas kleiner waren. Den größten dieser Räume nutzen wir als Wohnzimmer. In einem anderen richtete ich mir ein kleines privates Zimmer ein.”

Jamie blickte von seinem Notizblock auf.

“Wozu brauchten Sie ein privates Zimmer?”

“Ich hatte einfach das Bedürfnis nach einem Ort, der nur mir allein gehörte. Ich wollte schneidern können ohne Frank zu stören. Während ich wir in Boston lebten, konnte ich das nur wenn er nicht zu Hause war. Er fühlte sich immer von dem Geräusch der Nähmaschine gestört. Außerdem wollte ich einen Ort haben, an dem ich in Ruhe Tagebuch führen konnte, einen Ort an dem ich meine Bilder aufhängen konnte.”

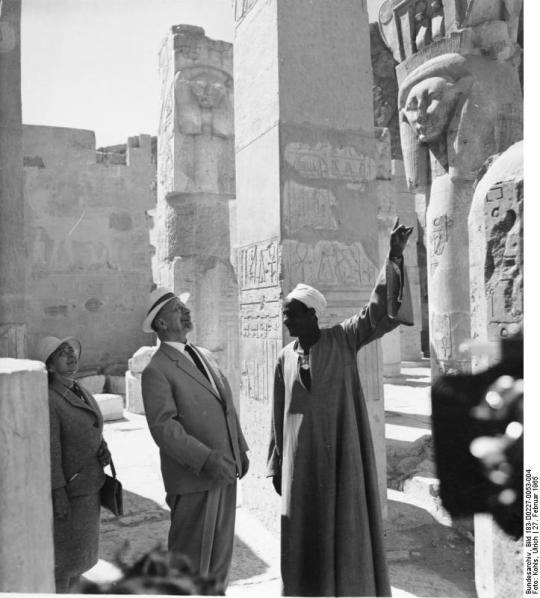

W. Ulbricht im Tal der Könige, Ägypten * Picture: Bundesarchiv, Bild 183-D0227-0053-004 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons

Jamie sah verwundert von seinen Notizen auf.

“Wieso konnten Sie ihre Bilder nicht irgendwo im Haus aufhängen?”

“Frank war dagegen. Ich habe viele Bilder von mir und meinem Onkel Lambert, von den Plätzen, die wir während seiner Expeditionen und Ausgrabungen besuchten. Es sind meistens … unkonventionelle Bilder. Frank sagte, dass sie nicht in das Gesamtbild unseres Hauses passen würden. Schließlich würden wir Gäste empfanden, Kollegen aus der Universität und dann könnten meine Bilder Fragen aufwerfen …"

“Was für Fragen?”

“Fragen bezüglich meiner ‘unkonventionellen Vergangenheit’, meiner ‘unkonventionellen Erziehung’ ... Frank wollte auf keinen Fall, dass davon etwas bei seinen neuen Kollegen bekannt wurde.”

Jamie verdrehte die Augen.

“Mein Doktortitel lag ihm dagegen bei Gesprächen mit seinen Kollegen immer schnell auf der Zunge … Er fügte dann jedoch auch immer gleich hinzu, dass ich derzeit nicht arbeiten würde, weil wir eine Familie gründen wollten.”

“Wie ging es dann weiter, nachdem sie in Berlin angekommen waren?”

“Wie gesagt, die Einrichtung des Hauses nahm viel Zeit in Anspruch, zumal ich ja die meisten Dinge allein regeln oder machen musste. Frank hatte, als er in Berlin war um das Haus zu kaufen, auch gleich eine Firma mit den Maler- und Tapezierarbeiten beauftragt. Er hatte auch einen Grundriss mitgebracht, so dass wir uns noch in Boston auf die Einteilung und Möblierung der Zimmer verständigt hatten. Aber mit dem Ausräumen der ganzen Umzugskartons war ich dann doch allein. Frank begann gleich in der Woche nach unserer Ankunft mit seiner Arbeit an der Universität und hatte – wenn überhaupt - nur an den Wochenenden Zeit, mir zu helfen. Hinzu kam noch, dass einer unserer Umzugscontainer mit Verspätung ankam. Es dauerte also ungefähr fast zwei Monate, bis wir uns so richtig eingerichtet hatten.”

“Und sonst?”

“Nun, eigentlich war diese Zeit gut. Ich kümmerte mich um das Haus, wir versuchten schwanger zu werden, … Frank lernte seine Kollegen kennen, wir gingen auf Partys … wir unternahmen auch einige Ausflüge. Obwohl Frank die Wochenenden – zumindest in dieser Zeit – gern zu Haus verbrachte, war ihm wohl bewusst, dass es nicht gut war, wenn er nichts mit mir gemeinsam unternahm. Wir besuchten den Reichstag und bestiegen die Reichstagskuppel. Frank wusste natürlich alles über die Geschichte des Gebäudes. Als wir oben in der Kuppel angekommen waren, erzählte er gerade etwas von dem Reichstagsbrand im Jahr 1933 und welche Folgen er für das Land gehabt hatte. Einige Senioren, die in unserer Nähe standen, begannen daraufhin ein Gespräch mit Frank. Sie waren begeistert, mit einem echten ‘Herrn Professor’ zu sprechen … Ich habe mich nach einigen Minuten von Frank und den Senioren abgesetzt und die Kuppel auf eigene Faust erkundet. Der Gedanke des Architekten, dass die gläserne Kuppel über den Abgeordneten des Parlaments sie zur Transparenz gegenüber den Bürgern mahnen sollte, hat mich sehr beeindruckt. Als sich Franks Senioren dann verabschiedet hatten, erzählte ich ihm davon. Doch er fand diesen Gedanken ‘unrealistisch’. Politiker würden ja doch machen, was sie wollten … kein künstlerisches Symbol würde die Kraft besitzen, daran etwas zu ändern.”

Blick durch die Kuppel des Reichstages in den Abgeordnetenhaus des Deutschen Bundestages * Picture: By Another Believer [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Sie blickte zu Boden und schwieg einen Moment.

“Trotzdem war es eigentlich eine unserer besseren Zeiten. Wir besuchten Schloss Charlottenburg, den Fernsehturm, den Gendarmenmarkt, den Deutschen und den Französischen Dom. In unserem zweiten Sommer in Berlin machten wir sogar eine Spreerundfahrt. Daran erinnere ich mich gut … und gern. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Abends waren wir dann noch essen im Corroboree. Das ist ein …"

“... australisches Restaurant im Bezirk Tiergarten. Ich weiß.”

Jamie lächelte.

“Sie kennen es?”

“Ja, ein Kollege von mir, Ben Hombach, wollte unbedingt wissen, wie Känguru schmeckt. Er hat mich dorthin eingeladen.”

“Und? Haben Sie Känguru gegessen?” fragte sie herausfordernd.

Jamie entschied sich, das Spiel mitzuspielen. Er war sicher, dass sie in ihren Gesprächen noch viele unerfreuliche Dinge ansprechen mussten. Warum sollte er ihr nicht einen Augenblick der Entspannung gönnen?

“Nein, ich habe mich dann doch für ein Rindersteak entschieden. Ich mag Kängurus. Sie sind mir viel zu sympathisch. Als das ich sie auf meinem Teller haben möchte. Aber fahren Sie bitte fort.”

“Wie gesagt, diese Zeit war positiv. Wir stritten uns kaum und wenn, dann war es nie ein großer Streit. Es war immer schnell vergeben und vergessen. Zwischendurch besuchten wir Franks Cousin in England oder Alex kam zu uns. Gegenseitige Besuche zum Weihnachtsfest waren … obligatorisch. Frank genoss diese Aufenthalte in England sehr. Obwohl es ja auch in Berlin ein großes englisches Kulturangebot gibt - und sogar einige englisch Restaurants ….”

“Wie das East London zum Beispiel.”

“Waren Sie dort auch mit ihrem Freund Ben?”

“Nein, noch nicht und um ehrlich zu sein, aufgrund meiner Herkunft ich bevorzuge den Schottischen Pub in Lichterfelde. Sie haben dort über 800 Whiskysorten im Angebot.”

“Ich wäre schon froh, wenn ich jetzt eine Sorte hätte.”

“Alkohol ist ….”

“... im Gefängnis verboten. Ich weiß. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Familienbesuche. Alex, Franks Cousin, kam auch gern zu uns nach Berlin. Ich denke, es war im dritten Jahr nach unserem Umzug, dass er uns aus Anlass meines Geburtstages besuchte. Frank lud uns zu einem Ausflug auf die Museumsinsel ein. Wir besuchten das Neue Museum mit dem Nofretete Saal. Das war ein wirklich besonderes Ereignis für mich. Mein Onkel Lamb hatte mir oft von ihrer Büste erzählt. Er war mehrfach in Berlin gewesen und hatte sie gesehen. Allerdings war das in der Zeit gewesen, bevor er mein Vormund wurde und lange bevor die Ägyptische Königin ihren eigenen Saal bekam. So war mein erster Besuch dort ein ganz besonderes Erlebnis. Die Stimmung sollte sich jedoch bald ändern. Am Samstag darauf gaben wir eine Party bei uns. Etliche von Franks Kollegen mit Frauen oder Freundinnen waren da, aber ich hatte auch einige Leute eingeladen, die ich zwischenzeitlich kennengelernt hatte.”

“Sie hatten also auch eigenständig neue Kontakte geknüpft?”

“Eine wenige, ja.”

“Erzählen Sie mir davon!”

“Nun, Sie wissen sicherlich, dass man sich Jahre vorher für einen Kindergartenplatz anmelden muss. Wir wollten natürlich nicht irgendeinen Kindergarten für unser Kind, sondern einen englischsprachigen. Also besuchten wir den von uns ausgesuchten Kindergarten und hatten ein Gespräch mit der Leiterin, Mary Hawkins. Sie war mir sofort sympathisch und nachdem ich sie dann zufällig einige Wochen später in der Stadt getroffen hatte, blieben wir in Kontakt und freundeten uns an. Neben unserem Haus im Grunewald wohnte eine ältere Dame, Glenna Fitz-Gibbons. Ihr Ehemann, der vor einigen Jahren verstorben ist, war ein britischer Offizier, der in Berlin stationiert war. Sie selbst hat für die britische Botschaft gearbeitet. Auch zu ihr entwickelte sich eine gute Beziehung. Wir kamen über die Blumen ins Gespräch, die ich in unserem Garten pflanzte und von da an trafen wir uns regelmäßig zum Tee. Eines Tages dann brachte Frank einen jungen Kollegen mit nach Hause, der mit seiner Frau gerade erst nach Berlin gezogen war. Sein Name ist Roger Wakefield. Er ist ein netter Kerl, sehr hilfsbereit und freundlich. Er und seine Frau Fiona haben eine sind allerdings sehr … konventionelle Einstellung … wenn Sie verstehen, was ich meine. Nichtsdestotrotz habe ich mich hin- und wieder mit ihr getroffen.”

“Nicht so unkonventionell wie Sie?”

Sie lächelte, doch dieses Lächeln währte nicht lang.

“Diese drei Frauen und eine Krankenschwester, die ich aus dem Berliner Benjamin-Franklin-Krankenhaus, besser gesagt über einen Freund aus Boston, kannte, hatte ich eingeladen. Ihr Name ist Gellis Duncan. Sie ist Schottin, hat aber einige Jahre in Boston gelebt und dort in demselben Krankenhaus gearbeitet wie mein Freund Joe Abernathy. Sie hatte eine Beziehung zu einem amerikanischen Arzt und als dieser nach Berlin ging, ging sie mit. Joe schrieb mir und bat mich, dass ich mich um sie kümmern sollte. Sie kannte hier in Berlin ja gar niemanden. Ich verabredete mich mit ihr und zeigte ihr ein wenig von der Stadt.”

Flußkreuzfahrtschiffe auf der Spree / Berlin, das Bode-Museum (mit Kuppel) auf der rechten Seite markiert den Eingang zur Mueseumsinsel * Picture: by Bode Museum [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

“Hatten Sie auch Kontakt zu ‘Einheimischen’?”

Claire verdrehte die Augen. Dann beugte sie sich vor und flüsterte:

“Ja, aber verraten Sie es nicht weiter!”

Jamie beugte sich zu ihr und flüsterte:

“Versprochen. Erzählen Sie mehr!”

“Nun ich lernte eine der Bibliothekarinnen der Bezirksbibliothek kennen, als ich mich dort anmeldete. Ihr Name ist Suzette Fournier.”

“Das hört sich aber französisch an.”

“Sie entstammt einer der Hugenottenfamilien, die nach den blutigen Verfolgungen vor dreihundert Jahren aus Frankreich flohen. Ihre Familie hat den Brauch beibehalten, den Kindern französische Namen zu geben und auch sonst pflegen sie einige französische Sitten. Aber Suzette ist doch schon sehr deutsch. Sie müssen sie einmal Bier trinken sehen.”

“Wie stand ihr Mann zu diesen Kontakten oder Freundschaften?”

“Er war nicht grundsätzlich dagegen, jedoch meinte er nach meiner Geburtstagsfeier, dass ich sie das nächste Mal separat einladen sollte. Diese Frauen wären nicht gerade die geeigneten Gesprächspartner, wenn seine Kollegen und ihre Frauen zu Gast seien. Ich war wütend, aber ich habe es heruntergeschluckt und später habe ich dann einfach nicht mehr darüber gesprochen und ab unserem vierten Jahr hier wurde es dann auch immer schwieriger mit uns.”

“Ich weiß, Claire, es ist sicherlich schwer für sie … aber wir müssen das besprechen. Wir wissen nicht, was diese … Zeugin …. und der Cousin ihres Mannes aussagen werden … wir müssen vorbereitet sein.”

Sie nickte und er sah, wie sich ihr Körper versteifte.

“In den ersten zwei Jahren war alles einigermaßen normal. Aber als ich dann auch im dritten Jahr nicht schwanger wurde … wurde Frank immer zorniger. Er zeigte es erst nicht, aber ich merkte doch, wie die Wut in ihm brodelte. Ich versuchte ihn zu trösten, ihm Hoffnung zu machen ….”

“Haben Sie ihm mal vorgeschlagen, dass sie beide sich medizinisch untersuchen lassen könnten?”

“Nein. Ich hatte diesen Gedanken war erwogen, aber nein. Ich … ich hatte Sorge, dass … wie er reagieren würde.”

Sie schwieg für einen Moment.

“In Boston … hatte ich einmal das Thema Adoption angesprochen …"

“Wie hat ihr Mann darauf reagiert?”

“Mit einem Wutanfall. Er … er wollte nur ein eigenes Kind akzeptieren.”

“Hatten Sie Angst, dass ihr Mann ihnen gegenüber gewalttätig werden würde?”

“Nun, wie ich sagte, einmal stand er kurz davor mich zu schlagen. Damals als er herausfand, dass ich das Medizinstudium begonnen hatte. Bei einigen Auseinandersetzungen, die wir später hatten, riss er sich ebenfalls zusammen. Aber nein, er benutzte seine Worte, um mich zu verletzen. Das war viel effektiver. Außerdem hinterließen sie keine sichtbaren Verletzungen.”

“Sie sprachen von der Verschlechterung ihrer Ehe ab dem dritten Jahr in Berlin …"

“Es begann im Herbst. Der Sommer war, wie gesagt, noch recht positiv. Er flog zu einer Historiker-Konferenz nach Prag. Zwei Wochen bevor das Herbst-Wintersemester beginnen sollte. Die Konferenz dauerte nur ein Wochenende, aber er rief an und sagte, dass er später zurückkehren würde. Er wollte sich noch mit Kollegen austauschen und die Gelegenheit wahrnehmen, die Stadt zu besichtigen. Ich wusste, dass er mich belog, noch während er redete. Später habe ich erfahren, dass Frank in Prag seiner alten Affäre aus Boston wieder begegnet ist – Sandy Travers. Nur dass sie zwischenzeitlich geheiratet hatte und nun mit Nachnamen Miller hieß.”

“Wie haben Sie das erfahren?”

“Ich erfuhr es von Roger Wakefield. Natürlich nicht freiwillig. Roger war auch auf dieser Konferenz. Jedoch kam er gleich nach dem Wochenende nach Hause. Roger mag vielleicht sehr auf Konventionen bedacht sein, aber er ist ein Mann mit einem Gewissen. Er kann nicht gut lügen. Wochen nach der besagten Konferenz war ich mit seiner Frau in der Stadt verabredet und hinterher lud sie mich noch auf ein Tee ein. Ihr Mann kam etwas früher als beabsichtigt nach Hause und beide baten mich, zum Abendessen zu bleiben. Als Fiona dann den kleinen Colin zu Bett brachte, fragte ich Roger frei heraus, ob Frank in Prag etwas mit einer anderen Frau gehabt hätte. Frank hatte ihn zwar zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber ... er wurde rot und verlegen und dann sagte er leise ‘Ja’. Mehr musste ich nicht wissen. Als er mich dann nach Hause fuhr, versuchte er noch einmal irgendwie zu vermitteln. Aber ich sagte ihm, er müsse sich keine Sorgen machen. Ich hatte nicht vor, Frank zu sagen, dass ich es wusste. Bevor wir uns verabschiedeten sagte mir Roger, dass er die Frau nicht gekannt hätte und er nannte mir auch ihren Namen. Ich wusste gleich, dass sie es war, auch wenn ihr Nachname nun anders lautete. Ich erzählte Frank nichts davon, aber ich zog mich innerlich – und äußerlich - von ihm zurück. Als er mich einige Wochen später zur Rede stellte, sagte ich ihm, dass ich ihm nicht glauben würde, dass es ihm in Prag nur um Kollegen und Stadtbesichtigung gegangen sei. Ich sagte ihm, dass ich vermute, er hätte eine neue Affäre.“

“Wie reagierte er darauf?”

“Er nannte mich hysterisch und sagte, ich hätte Wahnvorstellungen. Dann verließ er das Haus. Ich … ich betrank mich und schlief in meinem eigenen Zimmer. Frank kam irgendwann in der Nacht zurück. Am nächsten Morgen erwartete er mich am Frühstückstisch als ob nie etwas geschehen sei.”

“Sie lebten also weiterhin mit ihm zusammen.”

“Was hätte ich tun sollen? Ich hatte außer ihm niemanden. Hinzu kam, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch finanziell von ihm abhängig war. Mein Onkel hatte mir zwar eine größere Summe vererbt. Aber als wir nach Berlin umzogen, hatte ich dieses Geld für mehrere Jahre fest angelegt … zum damaligen Zeitpunkt dachte ich ja noch, dass alles besser werden würde. Jetzt kam ich nicht an dieses Geld heran. Ich war verzweifelt und glitt langsam in eine Depression hinein. Ich fühlte mich so unfähig, so ungenügend, so wertlos.”

“Haben Sie einen Arzt aufgesucht?”

“Ja. Ich habe einen deutschen Hausarzt, Dr. Clemens Dupont.”

“Ein sehr deutscher Name.”

Jamie lächelte.

“Ich habe ihn über Suzette kennengelernt, seine Familie …"

“... lebt seit 187 Jahren in Berlin.”

“So ungefähr. Aber im Ernst, er überwies mich an einen Arzt in Charlottenburg, Dr. Brosig. Die Gespräche taten mir gut. Doch gerade als es mir wieder etwas besser ging, kam der nächste Schlag.”

Jamie spürte, dass sie sich nun dem schwierigsten Punkt des Gesprächs näherten. Er nickte nur.

“Es war im Frühjahr nach der Konferenz in Prag. Ich erinnere mich noch sehr genau. Es war ein schöner, sonniger Apriltag und nach langer Zeit spürte ich zum ersten Mal wieder Lust, einen Spaziergang zu machen. Ich ging durch das Waldgebiet, das an unser Haus grenzte in Richtung des Grunewaldsees. Auf meinem Rückweg kam ich an einer der größeren Villen vorbei, die drei Straßen von unserem Haus entfernt liegt. Sie ist in mehrere Wohnungen unterteilt und da sah ich sie - Sandy Travers. Sie stand neben einem großen Möbelwagen und dirigierte Männer, die Möbel ins Haus trugen. Ich traute meinen Augen nicht. Frank hatte tatsächlich die Unverschämtheit besessen und seine Affäre in unserer Nachbarschaft einquartiert.”

#DieMörderinausdemGrunewald#Outlander Fan Fiction German#Outlander Fan Fiction deutsch#Claire Fraser#Claire Beauchamp#Claire randall#Frank Randall#Jamie Fraser#Berlin#Deutschland#Germany#Grunewald#Adso die Katze#Bismarck der Dackel#Crime AU#Kriminalgeschichte#Nach einer wahren Begebenheit

3 notes

·

View notes

Text

Der Allmächtige Gott führte mich auf den Weg der Reinigung

Der Allmächtige Gott führte mich auf den Weg der Reinigung

Von Gangqiang, USA

Im Jahr 2007 kam ich allein nach Singapur, um dort meinen Lebensunterhalt zu verdienen. In Singapur war es das ganze Jahr über sehr heiß und bei der Arbeit war ich jeden Tag schweißgebadet. Es war ein Elend. Darüber hinaus befand ich mich ohne Familie oder Freunde an einem mir vollkommen unbekannten Ort – das Leben erschien mir so öde und mühsam. An einem Tag im August drückte mir auf dem Heimweg von der Arbeit jemand ein Flugblatt über das Evangelium in die Hand. Darauf stand: „Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen“ (1 Petrus 5,10). Als ich diese Worte las, wurde mir warm ums Herz. Danach ging ich zusammen mit einem Bruder in die Kirche, wo ich mich durch die überschwängliche Begrüßung der Brüder und Schwestern, die sich nach meinem Befinden erkundigten, so geborgen wie in einer Familie fühlte, was ich seit langem entbehrte. Plötzlich füllten sich meine Augen mit Tränen – ich hatte das Gefühl, ich wäre nach Hause gekommen. Von da an war der sonntägliche Kirchenbesuch für mich unverzichtbar.

Im Dezember wurde ich getauft und betrat offiziell den Weg des Glaubens. In einem Gottesdienst las der Pastor die Verse 21 und 22 aus Kapitel 18 des Matthäusevangeliums vor: „Da trat Petrus zu ihm und sprach: HERR, wie oft muß ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist’s genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir: Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.“ Als ich das hörte, dachte ich bei mir: „Wie können die Vergebung und Geduld des Herrn Jesu so groß sein? Er vergibt den Menschen siebzigmal siebenmal. Wenn die Menschen es Ihm gleichtun könnten, gäbe es keinen Streit, sondern nur Liebe und Herzlichkeit!“ Die Worte des Herrn berührten mich tief und ich gelobte, im Einklang mit Seinen Lehren zu handeln.

Zwei oder drei Jahre später betraute mich mein Chef mit der Leitung einer Baustelle. Daraufhin verwendete ich meine ganze Energie für die Arbeit und nahm nicht mehr so regelmäßig an Versammlungen teil. Später machte mich ein Freund mit einem Financier namens Herr Li bekannt und wir gründeten zusammen ein Bauunternehmen. Ich war sehr glücklich und entschlossen, mich ganz der Arbeit zu widmen. Der Sog des Geldes hatte mich dann völlig im Griff und ich hörte ganz auf, zu den Versammlungen in die Kirche zu gehen. Ich wollte, dass die Projekte gut ausgeführt wurden, um von anderen Anerkennung für mein Können zu erhalten, und verlangte den Arbeitern daher immer mehr ab. Ich rügte sie jedes Mal, wenn ich sah, dass sie etwas falsch gemacht hatten, oder wenn etwas nicht meinen Ansprüchen genügte. Der Vorarbeiter brach aufgrund meiner Beschimpfungen oft in Tränen aus. Die Arbeiter bekamen es jedes Mal, wenn sie mich sahen, mit der Angst zu tun und versteckten sich sogar vor mir. Selbst Leute, die gute Freunde gewesen waren, behandelten mich kühl und vertrauten sich mir nicht länger an. All das war sehr schmerzlich. Der Herr Jesus lehrt uns, anderen siebzigmal siebenmal zu vergeben und unseren Nächsten wie uns selbst zu lieben. Ich aber hatte dies nicht im Geringsten in die Praxis umgesetzt, nicht ein einziges Mal. Wie konnte ich Christ sein? Ich wusste, dass ich sündigte, und betete oft zum Herrn, beichtete und bereute. Ich gelobte, mich zu ändern. Doch jedes Mal, wenn irgendetwas geschah, sündigte ich doch gegen meinen Willen. Ich ärgerte mich wirklich sehr.

Im August 2015 stellten wir unsere Geschäfte ein, da das Unternehmen nicht gut lief, und ich blieb zu Hause. Deprimiert und unglücklich trank und spielte ich den ganzen Tag. Wenn meine Frau mir sagte, ich solle mit dem Trinken aufhören, schrie ich sie nur an: „Es ist mein Geld, ich habe es verdient und ich werde es ausgeben, wofür ich will …“ Da sie nichts tun konnte, saß sie nur da und weinte. Jedes Mal, wenn ich meinem Ärger freien Lauf ließ, bereute ich es und hasste mich dafür, doch ich konnte mich einfach nicht im Zaum halten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich meinen christlichen Anstand gänzlich verloren; mein Verhalten und Benehmen waren denen eines Ungläubigen gleich.

In meinem Schmerz und meiner Ohnmacht ging ich zurück zur Kirche und nahm wieder an den Versammlungen teil. Während dieser Zeit betete ich ständig zum Herrn Jesus: „O Herr! Ich habe so vieles getan, was ich nicht tun wollte, ich habe so vieles gesagt, was andere verletzte. Ich habe in Sünde gelebt und mich gegen Dich aufgelehnt. Jedes Mal, wenn ich sündige, bereue ich es und hasse mich, doch nie kann ich mich beherrschen! In der Nacht bekenne ich meine Sünden, doch am Tag falle ich in meine alten Verhaltensmuster zurück und sündige erneut. O Herr! Ich flehe Dich an, mich zu retten. Was kann ich tun, um mich von der Sünde zu befreien?“

Am Neujahrstag 2016 setzte ich meinen Fuß auf amerikanische Erde – ich war nach New York gekommen, um Geld zu verdienen. In meiner Freizeit ging ich weiterhin zur Kirche und schloss mich auch einem Gebetskreis an, wo ich mit anderen Brüdern und Schwestern die Bibel las und betete. Dort lernte ich eine Schwester namens Qinglian kennen. Eines Tages rief Schwester Qinglian mich an und sagte, sie habe gute Nachrichten, die sie mir mitteilen wolle. Ich fragte: „Was sind das für gute Nachrichten?“ Sie antwortete: „Eine Missionarin kommt zu Besuch. Willst du kommen und sie reden hören?“ Ich sagte: „Prima! Wo denn?“ Sie legte dann einen Tag fest, an dem wir uns bei ihr zu Hause treffen würden.

Am vereinbarten Tag ging ich zu Schwester Qinglian nach Hause. Mehrere Brüder und Schwestern waren da und nachdem wir uns einander vorgestellt und begrüßt hatten, begannen wir, über die Bibel zu diskutieren. Der gemeinschaftliche Austausch von Schwester Zhao war sehr erleuchtend und wirklich erbaulich für mich. Ich erzählte ihr dann davon, wie ich ständig sündigte und beichtete, und von dem Schmerz darüber, mich nicht von der Sünde befreien zu können, und bat sie um Hilfe. In ihrem gemeinschaftlichen Austausch sagte sie, dass wir ständig sündigten, selbst nachdem wir begonnen hätten, an den Herrn zu glauben, und dass das Problem des ewigen Kreislaufs des Sündigens am Tag und des Beichtens in der Nacht, aus dem wir nie loskommen könnten, nicht nur mir zusetzen würde. Dies war vielmehr ein Problem, das alle Gläubigen gleichermaßen betraf. Schwester Zhao zeigte uns dann ein Video mit Rezitationen der Worte Gottes. Sie lauteten folgendermaßen: „Die Disposition des Menschen sollte verändert werden, beginnend bei der Kenntnis seiner Wesensart und durch Veränderungen in seiner Denkweise, Natur und geistigen Einstellung – durch fundamentale Veränderungen. Nur auf diesem Weg werden echte Veränderungen bei der Disposition des Menschen erzielt werden. Die verdorbene Disposition des Menschen beruht darauf, dass er von Satan vergiftet und mit Füßen getreten wurde, dass Satan seiner Denkweise, Moral, Einsicht und Vernunft ungeheuren Schaden zugefügt hat. Es liegt exakt daran, dass diese fundamentalen Dinge des Menschen von Satan verdorben wurden und sie völlig anders sind, als Gott sie ursprünglich erschuf, dass der Mensch sich Gott widersetzt und die Wahrheit nicht versteht. So sollten Veränderungen in der Disposition des Menschen mit Veränderungen in seiner Denkweise, seiner Einsicht und seinem Verstand beginnen, die seine Kenntnis von Gott und seine Kenntnis von der Wahrheit verändern werden“ („Eine unveränderte Disposition zu haben, bedeutet, in Feindschaft mit Gott zu sein“ in „Das Wort erscheint im Fleisch“).

Ich war sehr bewegt und dachte: „Sind diese Worte etwa an mich gerichtet? Ich verachte andere immer, schimpfe mit ihnen wegen diesem und schreie sie wegen jenem an. Mir fehlt es an Moral und Verstand und ich habe die letzte Spur von frommem Anstand verloren.“ Die Worte stachen mir mitten ins Herz. Nie zuvor hatte ich etwas Ähnliches gelesen und nie hatte ich gehört, dass ein Priester eine solche Predigt gehalten hatte. Ich war betrübt darüber, dass ich ständig sündigte, und war doch nicht in der Lage, mich von den Zwängen der Sünde zu befreien. Diese Worte wiesen mir den Weg, die Sünde hinter mir zu lassen, und ich wunderte mich: „Das ist so gut formuliert. Wer könnte es geschrieben haben?“

Schwester Zhao berichtete mir, dass es das Wort Gottes war, dass der Herr Jesus schon ins Fleisch zurückgekehrt war und dass Er derzeit durch Sein Wort in den letzten Tagen das Werk des Richtens und Reinigens der Menschen vollbrachte. Ich konnte meinen Ohren einfach nicht trauen. Welcher Gläubige sehnt sich nicht nach Seiner Wiederkehr? Als ich unversehens diese Neuigkeiten über die Wiederkehr des Herrn vernahm, war ich so aufgeregt, dass ich ein wenig ratlos war. War der Herr wahrhaftig wiedergekehrt? Ich bat sie eifrig, ihren gemeinschaftlichen Austausch fortzusetzen. Schwester Zhao sagte: „Der Herr Jesus ist wahrhaftig wiedergekehrt und Er ist der Allmächtige Gott – der menschgewordene Christus in den letzten Tagen. Er hat alle Wahrheiten zum Ausdruck gebracht, um die Menschheit zu reinigen und zu retten und Er hat angefangen, das Urteilswerk zu vollbringen, beginnend mit dem Haus Gottes. Er wird uns umfassend aus der Domäne Satans erretten, uns, die wir von unserer satanischen Natur gebunden wurden und in Sünde leben, aus der wir uns nicht selbst befreien können. Am Ende werden wir vollständige Rettung erlangen und von Gott gewonnen werden. Im Zeitalter der Gnade vollbrachte der Herr Jesus nur das Erlösungswerk; Er erlöste uns von der Sünde und sprach uns von unseren Sünden frei, damit wir nicht länger unter dem Gesetz verdammt sind. Doch obwohl der Herr uns von unseren Sünden freisprach, vergab Er uns unsere satanische Natur oder unsere satanischen Dispositionen nicht. Arroganz, Gerissenheit, Selbstsucht, Gier, Tücke und andere verderbte Dispositionen sind immer noch im Menschen zu finden. Dies sind Eigenschaften, die tiefer wurzeln und hartnäckiger sind als die Sünde. Genau aus diesem Grund sündigen wir weiterhin gegen unseren Willen, da diese satanische Disposition und die satanische Natur nicht überwunden wurden; und wir begehen sogar Sünden, die schwerer wiegen als ein Verstoß gegen das Gesetz. Was war der Grund dafür, dass die Pharisäer sich damals dem Herrn widersetzten und Ihn verdammten, und sogar so weit gingen, Ihn zu kreuzigen? War der Grund nicht, dass die sündige Natur des Menschen nicht überwunden war? In der Tat haben wir alle ein tiefes Verständnis davon, weil wir selbst der Kontrolle dieser verderbten Dispositionen unterliegen. Daher lügen wir oft, handeln unredlich, sind arrogant und eingebildet und weisen andere auf herablassende Weise zurecht. Wir wissen genau, dass der Herr von uns verlangt, dass wir anderen vergeben und unseren Nächsten wie uns selbst lieben, und doch können wir es nicht in die Praxis umsetzen. Menschen intrigieren gegeneinander, drängen nach Ruhm und Reichtum und sind nicht in der Lage, in Harmonie miteinander auszukommen. In Zeiten von Krankheit, menschengemachten oder Naturkatastrophen geben wir nach wie vor Gott die Schuld und wir leugnen oder verraten Gott sogar. Dies zeigt, dass wir, wenn wir unsere satanische Natur und unsere satanischen Dispositionen nicht überwinden, dem Kreislauf des Sündigens und Beichtens, des Beichtens und Sündigens, nie entkommen können. Aus diesem Grund, um den Menschen umfassend von der Sünde zu erretten, ist es notwendig, dass Gott die Phase Seines Werks des Urteils und der Reinigung vollbringt, um unsere sündige Natur zu überwinden. Dies ist der einzige Weg, wie wir gereinigt und vollständig von Gott gerettet und von Ihm gewonnen werden können. Lasst uns noch ein paar ausgewählte Worte des Allmächtigen Gottes lesen und du wirst es verstehen.“

Schwester Zhao schlug das Buch des Worts Gottes auf und begann zu lesen: „Obwohl der Mensch von seinen Sünden erlöst wurde, und sie ihm vergeben wurden, wird dies nur folgendermaßen erachtet: Gott kann sich an die Verfehlungen des Menschen nicht erinnern und behandelt den Menschen nicht seinen Verfehlungen entsprechend. Wenn der Mensch jedoch im Fleisch lebt und nicht von seinen Sünden befreit worden ist, so kann er nur weiterhin sündigen und endlos die verdorbene, satanische Disposition enthüllen. So ist das Leben, das der Mensch führt: Ein endloser Kreislauf von Sünde und Vergebung. Die meisten Menschen sündigen am Tag, nur um dann am Abend zu beichten. Auch wenn das Sühneopfer auf ewig für den Menschen wirksam ist, könnte es den Menschen nicht von der Sünde zu retten. Nur die Hälfte der Arbeit der Erlösung ist vervollständigt worden, denn der Mensch hat immer noch eine verdorbene Disposition“ („Das Geheimnis der Menschwerdung (4)“ in „Das Wort erscheint im Fleisch“). „Obgleich Jesus viel unter den Menschen wirkte, vollendete Er nur die Erlösung der ganzen Menschheit, wurde des Menschen Sündopfer und befreite den Menschen nicht von seiner ganzen verdorbenen Gesinnung. Den Menschen völlig vor dem Einfluss Satans zu retten, verlangte nicht nur von Jesus, die Sünden des Menschen als das Sündopfer auf Sich zu nehmen, sondern verlangte auch von Gott, ein größeres Werk zu tun, um den Menschen völlig von seiner Gesinnung zu befreien, die von Satan verdorben wurde“ (Vorwort zu Das Wort erscheint im Fleisch). „Die Sünden des Menschen wurden durch Gottes Arbeit der Kreuzigung vergeben, aber der Mensch lebte weiterhin in der alten, verdorbenen, satanischen Disposition. Der Mensch muss schlechthin völlig aus der verdorbenen, satanischen Disposition errettet werden, damit die sündhafte Natur des Menschen komplett vertrieben werden kann und nie mehr auftritt. Auf diese Weise kann die Disposition des Menschen geändert werden. Dies setzt voraus, dass der Mensch den Weg der Entwicklung des Lebens, den Lebensweg und die Art und Weise, auf die seine Disposition verändert wird, versteht. Es ist auch notwendig, dass der Mensch in Übereinstimmung mit diesem Weg handelt, damit die Disposition des Menschen schrittweise geändert werden kann; damit er unter dem Leuchten des Lichts leben, alle Dinge im Einklang mit Gottes Willen tun, die verdorbene, satanische Disposition verwerfen und aus Satans Einfluss der Dunkelheit, ausbrechen kann. Dadurch wird er völlig frei von Sünde in Erscheinung treten. Nur dann wird der Mensch die vollständige Erlösung empfangen“ („Das Geheimnis der Menschwerdung (4)“ in „Das Wort erscheint im Fleisch“). Schwester Zhao sagte in ihrem gemeinschaftlichen Austausch: „Da wir nun diese Worte Gottes gelesen haben, verstehen wir, weshalb wir immer von unserer satanischen Natur gebunden sind und uns nie von der Sünde befreien können, nicht wahr? Im Zeitalter der Gnade vollbrachte Gott nur das Erlösungswerk, nicht das endzeitliche Werk des Richtens, Reinigens und der umfassenden Errettung der Menschen. Wie wir auch unsere Sünden bekennen und bereuen, wie wir auch versuchen, uns selbst zu bezwingen, wie wir auch fasten und beten, wir werden nicht in der Lage sein, uns von der Sünde zu befreien. Folglich reicht es nicht aus, das Erlösungswerk des Herrn Jesu zu durchleben, wenn wir uns von den Fesseln und der Kontrolle unserer sündigen Natur losreißen wollen. Wir müssen das Urteilswerk annehmen, das vom wiedergekehrten Herrn Jesus vollbracht wird. Das beruht darauf, dass Gott, indem Er Sein Urteilswerk der letzten Tage vollbringt, viele Aspekte der Wahrheit zum Ausdruck bringt, um des Menschen satanische Natur des Widerstands und Verrats gegen Gott zu richten und bloßzustellen. Er offenbart Gottes gerechte, heilige, unverletzliche Disposition und lässt die Menschheit durch das Gericht und die Züchtigung von Gottes Worten die Wahrheit seiner eigenen tiefen Verderbtheit durch Satan klar erkennen, lässt sie wahrhaftige Kenntnis über Gottes gerechte Disposition, die kein Verletzen durch den Menschen duldet, erlangen und ein gottesfürchtiges Herz entfalten. Auf diese Weise wandelt und reinigt Er die satanische Disposition des Menschen und rettet ihn vor Satans Einfluss. In Gottes majestätischem, zornigem Urteil und Seiner Züchtigung erblicken wir Gott von Angesicht zu Angesicht. Wie ein zweischneidiges Schwert durchbohrt Gottes Wort unser Herz. Es offenbart unsere satanische Natur des Widerstands und Verrats gegen Gott wie auch unsere verdorbene Disposition im verborgensten Winkel unseres Herzens, in den wir selbst in keiner Weise vordringen können. Es lässt uns erkennen, dass das Wesen unserer Natur voller satanischer Dispositionen wie Arroganz, Hochmut, Selbstsucht, Niedertracht, Unehrlichkeit und Gerissenheit ist, dass wir auch nicht im Geringsten das Abbild eines Menschen besitzen und ganz und gar die Verkörperung Satans sind. Erst dann werfen wir uns vor Gott nieder und beginnen, uns selbst zu hassen und zu verfluchen. Gleichzeitig spüren wir auch, dass das gesamte Wort Gottes die Wahrheit ist, es ist die Offenbarung der Disposition Gottes sowie das, was das Leben Gottes ausmacht. Wir erkennen, dass Gottes gerechte Disposition kein Verletzen duldet und dass Gottes heiliges Wesen nicht besudelt werden wird. Als Ergebnis entwickeln wir ein Herz der Ehrfurcht vor Gott. Wir beginnen, mit aller Kraft nach der Wahrheit zu streben und im Einklang mit dem Wort Gottes zu handeln. Während wir allmählich die Wahrheit verstehen lernen, werden wir ein immer besseres Verständnis unserer eigenen satanischen Natur und Disposition erlangen und immer tiefere Einsicht gewinnen. Auch unser Wissen über Gott wird wachsen. Unsere inneren verderbten Dispositionen werden langsam gereinigt und wir von den Fesseln der Sünde befreit werden. Wir werden die wahre Befreiung erlangen und frei vor Gott leben. Genau dies ist der Erfolg, der durch Gottes Urteilswerk in den letzten Tagen an der Menschheit errungen wurde. Aus diesem Grund kann man das Werk der ‚Erlösung‘ im Zeitalter der Gnade und das Werk der ‚Befreiung des Menschen von der Sünde‘ in den letzten Tagen als zwei verschiedene Phasen des Werkes betrachten. Bei der ‚Erlösung‘ nahm der Herr Jesus die Sünden des Menschen an seiner Statt auf sich, damit der Mensch der Bestrafung entkommen konnte, die er für seine Sünden erlitten haben sollte. Dies bedeutete jedoch nicht, dass die Menschen frei von Sünde waren, geschweige denn, dass sie nie wieder sündigen würden oder vollständig gereinigt wären. Bei der ‚Befreiung des Menschen von der Sünde‘ dagegen wird die sündige Natur der Menschheit vollständig bloßgestellt, damit wir leben können, ohne länger auf unsere verderbte Natur zu vertrauen und so einen Wandel in unserer Lebensdisposition vollziehen und vollständig gereinigt werden können. Daher können unsere verderbten Dispositionen nur gründlich überwunden werden, wenn wir Gottes Urteilswerk in den letzten Tagen annehmen und nur dann können wir uns aus Satans Einfluss befreien und gerettet werden, in das Königreich Gottes geführt werden und Gottes Verheißungen und Segnungen empfangen.“

Als ich das Wort Gottes und den gemeinschaftlichen Austausch der Schwester vernahm, fühlte ich, dass dies vollständig im Einklang mit der Wirklichkeit stand und sehr praktisch war. Ich dachte an die vielen Jahre zurück, während derer ich gläubig gewesen war: Ich log und betrog nicht nur oft, sondern war zudem arrogant und unbeherrscht, gemein, unverschämt und stur. Die Leute, die für mich arbeiteten, hatten Angst vor mir und hielten Abstand zu mir und sogar in meinem eigenen Haus fürchteten sich meine Frau und meine Tochter ein wenig vor mir. Niemand wollte sich mir öffnen und ich fand nicht einmal einen nahen Freund, dem ich mich anvertrauen konnte. Das war qualvoll und ich fühlte mich hilflos. Obwohl ich oft die Bibel las und betete, dem Herrn meine Sünden bekannte und mich selbst sogar verabscheute, tat ich immer wieder dieselben schrecklichen Dinge. Ich war überhaupt nicht in der Lage, mich zu ändern. Leute wie ich, die ständig sündigen und sich dem Herrn widersetzen, benötigen Gottes Urteilswerk in den letzten Tagen dringend! Der Herr Jesus ist nun wiedergekehrt – Er ist der menschgewordene Allmächtige Gott. Heute habe ich das Glück, Gottes Stimme zu vernehmen und zu erfahren, dass der Herr Jesus zurückgekommen ist, um uns die Wahrheit zu bringen und das Werk des Richtens, Reinigens und Rettens des Menschen zu vollbringen. Ich bin in höchstem Maße vom Glück begünstigt! Die Schwester sah, dass ich von Sehnsucht erfüllt war, und gab mir ein Exemplar des Buches des Worts Gottes mit dem Titel Gottes Schafe hören die Stimme Gottes. Ich nahm es mit Freuden entgegen und gelobte, meinen Glauben an den Allmächtigen Gott wahrhaftig zu praktizieren!

Nachdem ich das Werk des Allmächtigen Gottes in den letzten Tagen angenommen hatte, las ich viele der Worte Gottes. Ich las von den drei Phasen des Werks Gottes, dem Geheimnis der Menschwerdung, der Bedeutung von Gottes Namen und der wahren Geschichte der Heiligen Bibel sowie darüber, wie die Überwinder geschaffen werden, wie das Königreich Christi realisiert wird, wie das Schicksal und der Bestimmungsort eines jeden einzelnen Menschen festgelegt werden wird und von anderen Aspekten der Wahrheit, über die ich allmählich ein gewisses Verständnis erlangte. Außerdem wuchs mein Vertrauen in Gott.

Als ich Gottes Worte las, die so hart über den Menschen urteilen und ihn bloßstellen, war ich zuerst betroffen, mir wurde mulmig zumute und ich hatte meine eigenen Vorstellungen über sie. Ich fand, dass Gottes Worte zu streng waren. Könnte Er nicht ein wenig sanftmütiger sein? Wenn Gott den Menschen auf diese Weise verurteilt, ist dieser dann nicht verdammt? Wie kann er dann wahrlich gerettet werden? Später las ich Folgendes in Gottes Wort: „In den letzten Tagen setzt Christus verschiedene Wahrheiten ein, um den Menschen zu belehren, das Wesen des Menschen zu offenbaren und seine Worte und Taten zu sezieren. Diese Worte umfassen verschiedene Wahrheiten, wie zum Beispiel die Pflichten des Menschen, wie der Mensch Gott gehorchen soll, wie der Mensch Gott treu sein soll, wie der Mensch eine normale Menschlichkeit ausleben sollte, sowie die Weisheit und Disposition Gottes und so weiter. Diese Worte richten sich alle an das Wesen des Menschen und seine verdorbene Veranlagung. Insbesondere werden jene Worte, die offenbaren, wie der Mensch Gott verachtet, in Bezug darauf gesprochen, wie der Mensch eine Verkörperung des Satans und eine feindliche Macht gegen Gott ist. Wenn Gott Sein Werk des Gerichts durchführt, verdeutlicht Gott nicht nur einfach die Natur des Menschen mit nur ein paar Worten; Er wirkt anhand von Enthüllung, Umgang und Zurechtstutzen auf lange Sicht. Diese Methoden der Enthüllung, des sich Befassens und Zurückschneidens können nicht durch gewöhnliche Worte ersetzt werden, sondern nur durch die Wahrheit, die der Mensch nicht im Geringsten besitzt. Nur Methoden dieser Art werden als Gericht erachtet. Nur mit einem Gericht dieser Art kann der Mensch gebändigt werden und völlig überzeugt werden, sich Gott zu fügen und darüber hinaus wahre Gotteskenntnis erlangen“ („Christus verrichtet das Urteilswerk anhand der Wahrheit“ in „Das Wort erscheint im Fleisch“). „Wodurch wird Gottes Vervollkommnung des Menschen ausgeführt? Durch Seine gerechte Disposition. Gottes Disposition besteht vornehmlich aus Gerechtigkeit, Zorn, Majestät, Urteil und Fluch, und Seine Vervollkommnung des Menschen geschieht vornehmlich durch Urteil. Einige Personen verstehen dies nicht und fragen, warum Gott nur durch Sein Urteil und Seinen Fluch den Menschen vervollkommnen kann. Sie sagen: ‚Wenn Gott den Menschen verfluchen würde, würde der Mensch dann nicht sterben? Wenn Gott über den Menschen urteilen würde, wäre der Mensch dann nicht verdammt? Wie kann er dann trotzdem vervollkommnet werden?‘ So lauten die Worte von Personen, die Gottes Werk nicht kennen. Was Gott verflucht, ist der Ungehorsam des Menschen, und worüber Er urteilt, sind die Sünden des Menschen. Obgleich Er barsch und ohne das geringste Feingefühl spricht, offenbart Er alles, was im Menschen ist, und durch diese strengen Worte offenbart Er, was das Wesentliche im Menschen ist, wobei Er durch ein derartiges Urteil dem Menschen eine fundierte Kenntnis über die Wesenheit des Fleisches gibt; und somit unterwirft der Mensch sich dem Gehorsam vor Gott. Das Fleisch des Menschen ist von Sünde und von Satan. Es ist ungehorsam und das Objekt von Gottes Züchtigung – und so müssen die Worte von Gottes Urteil über ihn hereinbrechen, und es muss jede Art der Verfeinerung eingesetzt werden, um es dem Menschen zu ermöglichen, sich selbst zu kennen. Nur dann kann Gottes Werk wirkungsvoll sein“ („Nur durch die Erfahrung schmerzhafter Prüfungen kannst du die Lieblichkeit Gottes kennen“ in „Das Wort erscheint im Fleisch“). Dank der Worte Gottes sah ich ein, dass Gott Sein Urteilswerk in den letzten Tagen ausführt, indem Er die Wahrheit zum Ausdruck bringt, und dass Er die verderbten Dispositionen, die satanische Natur und die bösen Taten des Menschen, die sich gegen Gott richten, streng verurteilt, sie bloßstellt und verdammt. Er tut dies, damit wir die Wahrheit unserer eigenen Verderbtheit klar erkennen, das Wesen unserer verderbten Dispositionen genau verstehen und unsere eigene satanische Natur und die Quelle unserer Verderbtheit kennen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns selbst hassen und dem Fleisch entsagen können. Außerdem können wir Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit nur sehen sowie unsere eigene Schmutzigkeit, Hässlichkeit und Bosheit nur deshalb klar erkennen, weil Gott durch Sein Urteil und Seine Züchtigung Seine gerechte, majestätische und zornige Disposition zeigt. Gott tut dies auch, damit wir unsere eigene satanische Natur und die Wahrheit über unsere Verderbtheit erkennen mögen. Würde Gott den Menschen nicht so streng richten, würde Gott die Verderbtheit des Menschen nicht bloßstellen, indem Er direkt den Kern der Sache trifft, und würde Er nicht Seine gerechte und majestätische Disposition offenbaren, dann wäre es uns Menschen, die zutiefst von Satan verdorben wurden, unmöglich, über uns selbst nachzudenken und uns selbst zu kennen. Wir wären außerstande, die Wahrheit über unsere eigene Verderbtheit und unsere satanische Natur zu erfahren. Wenn dem so wäre, wie würden wir uns dann von unserer sündigen Natur befreien und gereinigt werden? Durch die Wirkung von Gottes strengen Worten können wir sehen, dass sich in ihnen Gottes wahre Liebe zum Menschen und die schmerzvollen Mühen verbergen, die Er auf sich nimmt, um den Menschen zu retten. Je mehr ich von Gottes Worten las, desto stärker fühlte ich, wie wunderbar Gottes Urteilswerk ist. Gottes Werk ist so praktisch! Nur Gottes strenges Urteil kann den Menschen reinigen, wandeln und retten. Gottes Urteilswerk in den letzten Tagen ist wahrlich was wir benötigen!

Aufgrund meiner arroganten und außerordentlich selbstgerechten Natur belehrte ich andere oft auf herablassende Weise, wenn ich zu ihnen sprach, und ich handelte nur nach meinen eigenen Gesetzen. Mir gefiel es immer, wenn andere auf mich hörten und ich neigte dazu, mich aufzuspielen. Bei Versammlungen hielt ich mehrere Male darüber Gemeinschaft, wie ich bei der Arbeit Probleme in meiner Abteilung gelöst hatte, wie ich Angestellte gerügt hatte, die die Anweisungen nicht befolgt und sich ihnen nicht gebeugt hatten, sowie darüber, wie meine Frau und Tochter taten, was ich von ihnen verlangte. Besonders wenn ich Gemeinschaft über Gottes Worte führte, sagte ich Dinge wie: „Ich glaube, diese Textstelle von Gottes Worten bedeutet das“ und „so denke ich“. Ein Bruder bemerkte, dass ich ständig eine arrogante und selbstgerechte Disposition offenbarte, ohne dass ich mir selbst darüber bewusst war. Er machte mich bei einer Versammlung darauf aufmerksam und sagte, dass es ein Ausdruck von Arroganz, Selbstgerechtigkeit und Unvernunft sei, so zu sprechen und zu handeln. Hätte mich früher irgendjemand so bloßgestellt, noch dazu vor so vielen Leuten, hätte ich mich bestimmt dagegen gewehrt und sofort widersprochen. Doch dieses Mal zog ich es vor, still zu sein, nicht zu streiten oder mich zu rechtfertigen, denn mir kamen die folgenden Worte aus einer Predigt in den Sinn: „Wenn du bei jeder Sache, auf die du triffst, ständig ‚ich glaube‘ sagst, nun ja, dann solltest du dich besser von deinen Meinungen lösen. Ich bitte dich dringend, dich von deinen Meinungen zu lösen und nach der Wahrheit zu suchen. Sieh nach, was Gottes Worte sagen. Deine ‚Meinung‘ ist nicht die Wahrheit! … Du bist zu arrogant und selbstgerecht! Angesichts der Wahrheit kannst du noch nicht einmal deine eigenen Auffassungen und Vorstellungen loslassen oder zurückweisen. Du willst Gott nicht im Geringsten gehorchen! Wer von denen, die wirklich nach der Wahrheit streben und wirklich ein Herz haben, das Gott verehrt, sagt noch ‚ich glaube‘? Dieser Spruch ist bereits beseitigt worden, denn dadurch, dass man ihn sagt, offenbart man seine satanische Disposition“ („Predigten und gemeinschaftlicher Austausch über Gottes Worte ‚Eine echte Beziehung zu Gott aufzubauen ist sehr wichtig‘ (III)“ in „Predigten und gemeinschaftlicher Austausch über den Eintritt in das Leben XIV“). Dieser gemeinschaftliche Austausch erinnerte mich dran, dass mir jedes Mal, wenn ich auf ein Problem stieß, Worte wie „ich denke,“ „ich finde“ und „ich glaube“ auf der Zunge lagen. Immer fing ich mit dem Wörtchen „ich“ an und immer hatte ich zu allem das letzte Wort. Ich glaubte, dass ich die Dinge selbst durchschauen und Probleme bewältigen könnte. Immer brachte ich andere dazu, zu tun, was ich sagte, und mir zu gehorchen. Offenbarte ich dadurch, dass ich stets eine hohe Meinung von mir hatte, nicht eine arrogante Disposition? Der Bruder hatte in all dem recht, als er mich auf meine Disposition hinwies, und ich sollte es annehmen. Die Dinge, von denen ich annahm, dass sie aus meinen Auffassungen und Vorstellungen hervorgingen, kamen von Satan und sie waren gewiss nicht die Wahrheit. Ich dachte daran, wie ich mich immer benahm, als wäre ich die Nummer Eins, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit oder unter Kollegen. Wenn jemand nicht auf mich hörte oder etwas tat, das nicht meinen Ansichten entsprach, wurde ich wütend und wies ihn zurecht. Dass ich solche Verhaltensmuster an den Tag legte, bedeutete, dass es in meinem Herzen keinen Platz für Gott gab, dass ich nicht Gott, sondern vielmehr mich selbst als groß verehrte. So sprach und benahm ich mich für gewöhnlich und bewies damit, was für eine unglaublich arrogante Disposition ich habe!

Später las ich die folgenden Worte Gottes: „Wenn du wirklich die Wahrheit in dir hast, wird der Weg, den du gehst, natürlicherweise der richtige Weg sein. Ohne die Wahrheit ist es leicht, Böses zu tun und du wärest nicht in der Lage, dir selbst zu helfen. Zum Beispiel, wenn du Arroganz und Selbstgefälligkeit hättest, würdest du es unmöglich finden, es zu unterlassen, dich Gott zu widersetzen. Du würdest dich genötigt fühlen, dich Ihm zu widersetzen. Du würdest es nicht absichtlich tun; du würdest es unter der Dominanz deiner arroganten und eingebildeten Natur tun. Deine Arroganz und deine Selbstgefälligkeit brächten dich dazu, auf Gott herabzusehen und Ihn als unbedeutend anzusehen; sie brächten dich dazu, dich selbst zu erhöhen, sie brächten dich dazu, dich ständig zur Schau zu stellen und schließlich brächten sie dich dazu, dich an Gottes Stelle zu setzen und für dich selbst Zeugnis abzulegen. Am Ende würdest du deine eigenen Ideen, dein eigenes Denken und deine eigenen Vorstellungen zu Wahrheiten machen, die angebetet werden, von der, wie viel Böses von Menschen unter der Vorherrschaft ihrer arroganten und selbstgefälligen Natur verübt wird! Um ihr böses Handeln zu unterbinden, muss man zunächst das Problem der eigenen Natur lösen. Ohne eine Veränderung in der Disposition ist es unmöglich, dieses Problem grundlegend zu lösen“ („Nur durch Verfolgen der Wahrheit kannst du Änderungen in deiner Disposition erreichen“ in Aufzeichnungen der Vorträge Christi). Jedes von Gott gesprochene Wort ist die Wahrheit – davon war ich zutiefst überzeugt. Ich dachte daran, wie ich andere früher auf herablassende Weise belehrt hatte, ob auf Baustellen, im Büro oder zu Hause. All dies geschah, weil ich von meiner satanischen, arroganten Natur beherrscht wurde, nicht weil ich ein zorniger Mensch war, einen schlechten Charakter hatte oder es mir an Selbstkontrolle fehlte. Ich glaubte, ich habe Kaliber und Talent und könne jede Menge Geld verdienen, was mich noch arroganter werden ließ und zu meinem Lebensmotto wurde, sodass ich dachte, ich sei besser als andere. Ich sah auf alle anderen herab, stellte mich über alle anderen und kommandierte ständig andere Leute herum. Ich hatte die Quelle meiner Sünde gefunden und erkannt, welche gefahrvollen Folgen es hätte, wenn ich meine satanische und verderbte Disposition nicht überwände. Daher strengte ich mich an, aufzuschauen und viele von Gottes Worten zu lesen, in denen Er die arrogante Natur des Menschen richtete und bloßstellte, und dachte in diesem Zusammenhang über mich selbst nach. Durch Gottes Worte des Urteils und des Offenbarens sowie durch den gemeinschaftlichen Austausch der Brüder und Schwestern in Versammlungen begann ich ein oberflächliches Verständnis meiner eigenen arroganten Natur zu erlangen. Ich erkannte, dass ich in Wirklichkeit nicht besser war als irgendein anderer und dass es Gott gewesen war, der mir meine Fähigkeit und meinen Wohlstand zuteilwerden lassen hatte, sodass es nichts gab, mit dem ich prahlen könnte. Hätte Gott mir nicht Weisheit und Intelligenz zuteilwerden lassen, hätte Gott mich nicht gesegnet, was hätte ich dann tun können, indem ich nur auf mich selbst vertraute? Es gibt so viele begabte Menschen in der Welt – weshalb mühen sie sich ihr Leben lang ab und hetzen sich ab, nur um am Ende mit leeren Händen dazustehen? Ich fand auch den Weg, um meine arrogante Natur im Einklang mit Gottes Worten zu überwinden: Ich musste es eher annehmen, dass die Brüder und Schwestern mich zurechtstutzten und sich mit mir befassten, musste mehr von Gottes Urteil, Züchtigung, Prüfungen und Läuterung annehmen, in Anbetracht von Gottes Worten über mich nachdenken, wahre Selbsterkenntnis und wahren Selbsthass erlangen und nicht mehr gemäß meiner satanischen Disposition sondern gemäß Gottes Worten handeln. Später wurde ich oft gerichtet und gezüchtigt, man stutzte mich oft zurecht und befasste sich mit mir und ich erlitt viele Rückschläge und Misserfolge. Meine Kenntnis über meine satanische Natur und mein verdorbenes Wesen vertiefte sich allmählich und ich erlangte auch ein oberflächliches Verständnis von Gottes Größe, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Je mehr ich von Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit verstand, desto klarer erkannte ich, wie schmutzig, niedrig, bedeutungslos und erbärmlich ich war. Die Dinge, die ich vorher als wichtig erachtet oder mit denen ich geprahlt hatte, empfand ich nicht einmal mehr als erwähnenswert. Ehe ich mich versah, begann sich meine arrogante Disposition zu wandeln. Wer immer etwas sagte, was richtig war, – ob Brüder und Schwestern, meine Kollegen oder meine Familie – so akzeptierte ich es. Ich sprach nicht länger in herablassender Weise zu anderen, sondern handelte mit Demut, und lebte nicht länger nach meinen eigenen Gesetzen. Wann immer ein Problem aufkam, diskutierte ich mit anderen darüber und handelte gemäß dem Vorschlag dessen, der recht hatte. Nach und nach normalisierten sich meine Beziehungen zu den Menschen um mich herum. Mein Herz war voller Friede und Freude und ich spürte, dass ich endlich ein wenig das Abbild eines Menschen auslebte.

Da ich ständig Gottes Wort las und ein kirchliches Leben führte, fühlte ich mehr und mehr, wie wahrhaft großartig es war, dass ich Gottes Urteilswerk in den letzten Tagen annehmen durfte. Ich stellte aufrichtig fest, dass ich meine verderbte Disposition unter keinen Umständen selbst überwinden könnte. Erst durch das Urteil und die Züchtigung der Worte Gottes wurde ich allmählich verändert und gereinigt. In der Kirche des Allmächtigen Gottes sehe ich, wie viele Brüder und Schwestern hart daran arbeiten, nach der Wahrheit zu streben und das Urteil und die Züchtigung der Worte des Allmächtigen Gottes anzunehmen. Jedes Mal, wenn jemand Verderbtheit offenbart, weisen die anderen ihn darauf hin und alle helfen einander. Wir denken alle im Licht von Gottes Worten über uns selbst nach und wir streben nach der Wahrheit, um unsere Verderbtheit zu überwinden. Alle praktizieren, ehrliche Menschen und rein und offen zu sein. Wir nehmen jeden gemeinschaftlichen Austausch an, der im Einklang mit der Wahrheit steht, und fügen uns ihm und unsere verderbten Dispositionen wandeln sich mehr und mehr. Die Worte des Allmächtigen Gottes können die Menschen in der Tat reinigen und verändern. Der menschgewordene Gott ist unter uns gekommen, Er selbst bringt Seine Worte zum Ausdruck, um uns zu richten und zu reinigen, und Er führt uns, damit wir die Sünde abstreifen und vollkommen gerettet werden – wir sind so sehr vom Glück begünstigt! Da ich an all die wahren Gläubigen dachte, die ungeduldig auf Seine Wiederkehr warten und sich danach sehnen, die Fesseln der Sünde abzustreifen und gereinigt zu werden, aber dennoch in Schmerzen leben und keinen Weg haben, dem sie folgen können, sprach ich ein Gebet zu Gott und gelobte: „Ich will anderen Menschen das Evangelium Deines Königreichs predigen, damit sie es mir gleichtun können, Deinen Fußstapfen folgen, den Weg der Reinigung betreten und die Rettung vollständig abschließen können!“

Der Artikel stammt aus „Die Kirche des Allmächtigen Gottes“

0 notes

Text

Chapter Three

Am Montag sah Louis Harry wie immer in der Mittagspause in der Cafeteria. Er saß dort mit seinem besten Freund Niall an ihrem Stammplatz, Harry holte sich gerade vorn an der Ausgabe etwas zu Essen. Der letzte vor ihm nahm gerade sein Tablett und balancierte es zu einem der Tische. Harry wollte der Frau an der Theke gerade sagen, was er essen wollte, als er von einem Jungen weg geschubst wurde.

„Weg da, Styles“, brummte dieser nur und er wusste, dass Harry sich nicht wehren würde. Das machte es ihm umso leichter.

„Hier wird nicht gedrängelt“, murrte die rundliche Frau an der Ausgabe gelangweilt. Sie scherte sich eigentlich einen Dreck darum, wer wann was wollte und ob dabei gedrängelt wurde oder nicht.

„Er hat mir nur den Platz freigehalten, stimmt’s, Harry?“ Er drehte sich zu ihm um. Harry sagte nichts, senkte den Kopf und schloss für einen Moment lang die Augen, um sich zu besinnen. Er konnte sich nicht gegen ihn durchsetzen, das wusste er, daher versuchte er es gar nicht erst.

„Warte kurz“, sagte Louis ein paar Tische weiter zu Niall und stand auf. Er ging hinüber zur Ausgabe und zog den Jungen aus Harrys Jahrgang aus der Reihe.

„Stell dich hinten an, du Idiot.“ Harrys Blick begegnete dem von Louis. Der Junge aus seiner Klasse sah zu Louis und dann zu Harry.

„Oh, Styles, holst du jetzt schon deinen großen Bruder aus der Oberstufe?“

„Er ist nicht mein Bruder und jetzt stell dich hinten an.“