#ダイニング中心の家

Text

House in Shukugawa 夙川の家

ミニマルな空間と美しい曲線が生む 優しく包容力のある住まい

The minimalist space and beautiful curves create a tender and inclusive home

夙川の家は兵庫県西宮市に位置し、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿地にある。

プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対し、内部を周囲から切り離して住み手のための”独立した世界”をつくることを目指した。

”中庭”と”大きな気積をもったドーム状空間”により、閉じた箱の中でも窮屈さを感じることなく、美しい緑や光を愛でながら居心地良く過ごすことができる。包み込むような空間が家族の団欒を生み、暮らしを受け止める包容力のある住まいとなっています。

“House in Shukugawa” is located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, on a compact flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world for the client on the inside.

The “courtyard” and “domed space with a large volume” allow the residents to spend a cozy time while enjoying beautiful greenery and light, without feeling cramped in a closed box. The enveloping space creates a family gathering, and the house has the tolerance to accept the people’s life.

-

⚪︎ロケーション

立地は兵庫県西宮市。周辺は自然が豊かで古くからの邸宅街が広がる夙川沿岸の閑静なエリア。地価が高く坪単価も比較的高いため、土地が細分化され密集している地域も多くみられる。 敷地はそのような地域の旗竿型のコンパクトな土地であり、四方を2階建て隣家に囲まれた窮屈な印象があった。クライアントは、周辺環境の良さと幼い頃から慣れ親しんだ地域であるという点を重視しこの土地を購入された。

⚪︎ご要望

クライアントから伺った理想の住環境や要望は、次の5つに整理できる。

自然とのつながり(緑、光、風、四季を感じれること)

プライバシーを確保しつつhyggeを大切にできること(hygge:デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をさす言葉)

陰翳礼讃の精神で光や陰翳を繊細に感じられること、照明計画も同様に均一な明かりではなく変化や緩急があること

全体に繋がりがあり、用途に合わせて空間ボリュームが多様に調整されていること

インテリアから建築まで飽きのこない普遍性のあるデザインであること

これらのテーマと敷地条件をもとに、建築形態を検討していった。

⚪︎デザインコンセプト

プライバシーの観点から外側に開くことが難しい敷地条件であったため、内側にクライアントのための独立した世界をつくることを目指した。共有していただいた好みのインテリアイメージにはヨーロッパの空気感を感じるものが多く、意匠にもそれらの要素を取り入れることにした。

まず敷地に対して可能な限り大きく建物のフットプリントを設定し、外に閉じた箱型の計画とした。内部でも自然や四季を感じ取れるよう、比較的採光が確保しやすい北側の角に中庭を配置。その周りにリビングダイニングやキッチンなどのアクティブスペースを設けた。寝室や浴室といった個人の休息スペースは、必要最小限の大きさにして2階に配置した。

この住まいの最大の特徴であるホールは、家族や親しい友人と親密な時間を過ごすためにつくられた。外に閉じた住まいの中で窮屈さを感じることなく、居心地良く快適に過ごせる空間を目指したものである。適度に求心性のある平面が団欒を生み、中庭とドームの大きな気積により人が集まっても居心地の良さを担保できる。暮らしを受け止める包容力のある空間となっている。

さらに完全にプライベートな空間である2階に対して、1階は住宅でありながらセミパブリックな空気感を持たせることで、狭い箱の中に変化と奥行きを生み出そうとしている。床のタイル仕上げ、路地のテラス席のようなダイニングテーブル、吹き抜けに突き出したバルコニーのような踊り場、ドームとシンボリックなトップライトが醸し出す少し厳かな雰囲気、などの要素が相まって1階の空気感をつくり出している。

採光については、単に明るいことだけではなく相対的に明るさを感じられることも重要である。ホールの開口部は最小限として全体の照度を下げつつ、中庭に落ちる光が最大限美しく感じられるように明るさの序列を整理した。また壁天井の仕上げは淡い赤褐色の漆喰塗りに統一することで、明るさを増幅させながら光の暖かさも感じられるようにした。

空間操作としては、中庭外壁隅部のR加工、シームレスな左官仕上げとしたドーム天井、ドームと対照的に低く抑えた1階天井高などが距離感の錯覚を起こし、コンパクトな空間に視覚的な広がりをもたらしている。

⚪︎構造計画

木造軸組構法の構造材には、強度が高いことで知られる高知県産の土佐材を使用。上部躯体には土佐杉、土台にはより強度や耐久性の高い土佐桧を用いた。工務店が高知県から直接仕入れるこだわりの材であり、安定した品質の確保とコスト削減につながっている。

⚪︎造園計画

この住まいにおける重要な要素である中庭は、光や風を映し出す雑木による設え。苔やシダなどの下草から景石や中高木まで、複数のレイヤーを重ね、コンパクトでありながらも奥行きのある風景をつくり出している。またコンパクトな分植物と人との距離が近く、天候や四季の移ろいを生活の中で身近に感じ取ることができる。石畳となっているため、気候の良い時期は気軽に外へ出て軽食を取るなど、テラスのような使い方も可能。草木を愛でる豊かさを生活に取り入れてもらえることを目指した。

敷地のアプローチ部分には錆御影石を乱張りし、大胆にも室内の玄関土間まで引き込んで連続させている。隣地に挟まれた狭い通路であるため、訪れる人に奥への期待感を抱かせるような手の込んだ仕上げとした。また石敷きを採用することにより来訪者の意識が足元に向かい、ホール吹抜けの開放感を演出する一助となっている。

⚪︎照明計画

ベース照明は、明るすぎず器具自体の存在感を極力感じさせない配置を心掛けた。特に中庭の植栽を引き立てる照明は、月明かりのように高い位置から照射することで、ガラスへの映り込みを防止しつつ、植物の自然な美しさを表現できるよう配慮している。ホールについても、空間の抽象度を損なわないために、エアコンのニッチ内にアッパーライトを仕込み、天井面に器具が露出することを避けた。

対して、人を迎え入れたり留まらせる場(玄関、ダイニング、リビング、トイレ)には、質感のある存在感をもった照明を配置し、インテリアに寄与するとともに空間のアクセントとしている。

⚪︎室内環境

居心地のよい空間をつくるためには快適な温熱環境も不可欠である。建物全体がコンパクト且つ緩やかに繋がっているため、冬季は1階ホールとキッチンに設置した床暖房によって、効率よく建物全体を温めることができる。壁天井には全体を通して漆喰(マーブルフィール)による左官仕上げを採用し、建物自体の調湿性能を高めている。

換気設備は「第1種換気※1」を採用。温度交換効率92%の全熱交換型換気ファン(オンダレス)により、給排気の際に室内の温度と湿度を損なうことなく換気を行うことができるため、快適で冷暖房負荷の削減に繋がる。CO2濃度や湿度をセンサーにより検知し、自動で換気量を増やす仕組みも取り入れている。

また断熱材は、一般的なボードタイプよりも気密性が高く、透湿性に優れた木造用の吹き付けタイプを使用。サッシはLow-E複層ガラス+アルゴンガス充填で断熱性を高めた。

※1「第1種換気」..給気、排気ともに機械換気装置によって行う換気方法

⚪︎まとめ

近隣住宅が密集する環境の中で、周囲を隔てて内部空間を切り離すことで、住み手のための世界を築くことができた。仕事で毎日を忙しく過ごすクライアントだが、ここでの時間は、仕事を忘れ、好きなものに囲まれ、家族や友人たちと心から安らげる時を過ごしてほしい。心身共に癒やされるような家での日常が、日々の活力となるように。この住まいがそんな生活を支える器になることを願っている。

⚪︎建物概要

家族構成 |夫婦

延床面積 |70.10㎡

建築面積 |42.56㎡

1階床面積|39.59㎡

2階床面積|30.51㎡

敷地面積 |89.35㎡

所在地 |兵庫県西宮市

用途地域 |22条区域

構造規模 |木造2階建て

外部仕上 |外壁:小波ガルバリウム鋼板貼り、ジョリパッド吹付

内部仕上 |床:タイル貼、複合フローリング貼

壁:マーブルフィール塗装仕上

天井:マーブルフィール塗装仕上

設計期間|2022年11月~2023年7月

工事期間|2023年8月~2024年3月

基本設計・実施設計・現場監理|

arbol 堤 庸策 + アシタカ建築設計室 加藤 鷹

施工 |株式会社稔工務店

造園 |荻野景観設計株式会社

照明 |大光電機株式会社 花井 架津彦

空調 |ジェイベック株式会社 高田 英克

家具制作|ダイニングテーブル、ソファ:wood work olior.

ダイニングチェア:tenon

インテリアスタイリング|raum

撮影 |下村写真事務所 下村 康典 、加藤 鷹

資金計画・土地探し・住宅ローン選び|株式会社ハウス・ブリッジ

テキスト|加藤 鷹

-

House in Shukugawa

⚪︎Positioning the land as the background

Located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, the surroundings along the Shukugawa River are quiet, with abundant nature and a long-established residential area. Due to the high value of land and the relatively high unit price per tsubo, there are many areas where land is densely subdivided into smaller lots.

The site was a compact, flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. These conditions were by no means good. However, the client purchased the lot because of its good surrounding environment and the fact that it was in an area that he had grown familiar with since childhood.

⚪︎Requests

The ideal living conditions and requests we recieved from the client can be organized into the following five categories.

To be able to feel nature (greenery, light, wind) even inside the house

To be able to value "hygge" (Danish word meaning "comfortable space" or "enjoyable time") while ensuring privacy

To be able to feel light and shade sensitively in the spirit of " In Praise of Shadows(Yin-Ei Raisan)" and the same goes for the lighting design

The entire space is connected and the spatial volume is adjusted in a variety of uses

Timeless design that can be cherished for a long time

Based on these themes and the site conditions, the architectural form was studied.

⚪︎Design concept

The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world within the house in line with the client's preferences. Many of the interior images they shared with us had a European feel, and we decided to incorporate these elements into the design.

First, the footprint of the building was set as large as possible in relation to the site, and it was designed to be boxy and closed to the outside. To allow the interior to experience nature and the four seasons, a courtyard was placed in the north corner, where it is relatively easy to secure lighting. The hall (living and dining room), kitchen, and other active spaces are located around the courtyard. Rooms for individual rest, such as bedrooms and bathrooms, were kept to the minimum necessary size and placed on the second floor. (The storage furniture in the bedroom is movable in order to accommodate changes in usage.)

The hall, the most distinctive feature of the house, was created to spend quality time with family and close friends. Therefore, we aimed to create a cozy and comfortable space without feeling cramped in a house that is closed to the outside. The moderately centripetal plan creates a family gathering, the courtyard and the large volume of the dome guarantees a cozy feeling even when people gather together. It is a tolerant space that can accept the people’s life.

In contrast to the completely private space on the second floor, the first floor has a semi-public atmosphere even though it is a house, creating a sense of change and depth within the narrow box. The tiled floor, the dining space that resembles a terrace in an alley, the balcony-like cantilever stairs that protrudes into the atrium, and the slightly austere atmosphere created by the dome and symbolic top light all work together to create the atmosphere of the ground floor.

In terms of lighting, it is important not only to be bright, but also to have a sense of relative brightness. While minimizing the openings in the hall to lower the overall illumination level, we organized the sequence of brightness so that the light falling on the courtyard would be perceived as beautiful as possible. The walls and ceiling are finished in a uniform light reddish-brown plaster, which allows the warmth of the light to be felt while amplifying the brightness of the space.

In terms of spatial manipulation, the soft curvature of the outer courtyard wall corners, the seamless plastered dome ceiling, and the low ceiling height of the first floor in contrast to the dome create the illusion of distance and visual expansion in a compact space.

⚪︎Interior Environment

A comfortable thermal environment is also essential for creating a cozy space. As the entire building is compact and gently connected, the volume can be efficiently heated in winter by floor heating installed in the ground-floor hall and kitchen. The walls and ceilings are plastered (with a Marble Feel) throughout to enhance the building's own humidity control.

The ventilation system is "Class 1 Ventilation*1. The ventilation system uses a total heat exchange type ventilation fan (ondaless) with a temperature exchange efficiency of 92%, which allows ventilation without compromising indoor temperature and humidity during air supply and exhaust, resulting in comfort and reduced heating and cooling loads.

The insulation is of the sprayed wooden type, which is more airtight and has better moisture permeability than ordinary board-type insulation. Low-E double-glazing glass with an argon gas filling are used to enhance thermal insulation.

*1 "Type 1 Ventilation". A ventilation method in which both air supply and exhaust are done by a mechanical ventilator.

⚪︎Structural Planning

Tosa wood from Kochi Prefecture known for its high strength, were used for the structural members of the wooden frame. Tosa cedar was used for the upper frame, and Tosa cypress was used for the foundation because of its higher strength and durability. The construction company purchased these materials directly from Kochi Prefecture, ensuring stable quality and reducing costs.

⚪︎Landscaping plan

The courtyard, an important element of the house, is designed with a mix of trees that reflect the light and wind. Multiple layers, from undergrowth such as moss and ferns to landscape stones and medium height trees, create a compact yet deep landscape. The compactness of the space also means that the plants are close to people, allowing the users to feel the weather and the changing seasons in their daily lives. The cobblestone pavement enables the use of a terrace-like space, where one can casually step outside for a light meal when the weather is nice. We aimed to bring the richness of loving plants and trees into people's lives.

The approach to the site is made up of tan-brown granite, which is boldly pulled into the entrance floor of the house to create a continuous line. Since it is a narrow passageway between neighboring properties, we created an elaborate finish to give visitors a sense of anticipation of what lies ahead. The use of stone paving also directs visitors' attention to their feet, helping to create a sense of openness in the hall atrium.

⚪︎Lighting Plan

The base lighting is not too bright, and the presence of the fixtures themselves is minimized as much as possible. In particular, the lighting that enhances the plants in the courtyard illuminates from a high position, like moonlight, to prevent reflections on the glass and to express the natural beauty of the plants. In the hall, lights were installed in the air conditioner niche avoiding the exposure of fixtures on the ceiling surface, so as not to spoil the abstractness of the space.

On the other hand, at the place where people are welcomed in or stay (entrance, dining room, living room, and restroom), lighting with a textured presence is placed to contribute to the interior design and accentuate the space.

⚪︎Summary

In an environment where neighboring houses are densely packed, we were able to build a world for the residents by separating the interior spaces from their surroundings. The client spends his busy days at work, but during his time here, he wants to forget his work, surround himself with his favorite things, and spend truly restful moments with his family and friends. We hope that daily life in a house that heals both body and soul will be a source of daily vitality. We hope that this home will be a vessel to support such a lifestyle.

⚪︎Property Information

Client|Couple

Total floor area|70.10m2

Building area|42.56m2

1floor area|39.59m2

2floor area|30.51m2

Site area|89.35㎡

Location|Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan

Zoning|Article 22 zone

Structure|Wooden 2 stories

Exterior|Galvalume steel sheet, sprayed with Jolipad

Interior|Floor: Tile flooring, composite flooring

Walls: Marble Feel paint finish

Ceiling: Marble Feel paint finish

Design Period|November 2022 - July 2023

Construction Period|August 2023 - March 2024

Basic Design/Execution Design/Site Supervision| Yosaku Tsutsumi, arbol + O Kato, Ashitaka Architect Atelier

Construction| Minoru Construction Company

Landscaping|Ogino Landscape Design Co.

Lighting|Kazuhiko Hanai, Daiko Electric Co.

Air Conditioning|Hidekatsu Takada, Jbeck Co.

Dining table and sofa|wood work olior.

Dining chairs|tenon

Interior styling|raum

Photography|Yasunori Shimomura, Shimomura Photo Office (partly by O Kato)

Financial planning, land search, mortgage selection|House-Bridge Co.

Text | O Kato

#architecture#architectdesign#design#インテリア#インテリアデザイン#buildings#furniture#home & lifestyle#interiors#夙川の家#住宅#住宅設計#建築#アシタカ建築設計室#空間デザイン#住まい#Ashitaka Architect Atelier

8 notes

·

View notes

Text

7月27日。仙台にて

通り雨で車両の窓が斜めに濡れた。バタバタとガラスが叩かれる音でうたた寝から目覚める。すんと湿ったにおいが鼻をかすめて、少し身震いをする。

冷房が効いていて肌寒い。乗り込む直前まではびたびただった汗もすっかり乾いた。ちょっぴり残っていたMATCHを飲み干して新幹線の外に目をやる。

相席のお客さんが郡山か福島かで降りていったから窓の向こうがよく見えた。陽炎みたく淡く浮かぶ山の縁を覆うように、雲がたなびいている。ぽとぽとと灯りを点し始めた町は、雲間からあふれた夕日によってその潤いを増している。

腰を据えるなら空が広い場所がいい。地元に帰っているときもよく思うことだ。上を向いているときにはネガティブな気持ちが減るって言うし。遠く高く変わっていく視界を前にしていたら、なんかどうでもいいなってちゃんと思えるから。

*

チェックインを済ませてひと休みをしたあとは、先んじて送っていた荷物を受け取りに友人Yの居候先まで向かった。青葉通りを突っ切って、真っ黒な広瀬川を足元に眺めながら大橋を渡る。

渡りながら、1年も2年も昔の自分って他人じゃん、と口を開く。うん?と咀嚼の必要を含んだ反応を返す同居人の横顔を特別確認することもなく、だからさ、と話を続ける。

今じゃ考えられないようなことを考えて、今じゃやらないようなことをやってるんだよね。馬鹿じゃないのとか、もっとうまいことやれるでしょって今なら思うようなことも、平気で。

そうだね、と相槌が打たれる。追いついた表情をしていることが声色からわかる。

でもさ、記憶は残っているから。他人でも、自分だから。それで、そんな思い出が、ここにはたくさんあり過ぎる。

平たいLEDの信号機が十字路を赤に染めている。目の前の坂をぐっとのぼればかつて通った大学の部室棟だ。このまま見つめ続けていたら胃の内側に薄い膜が張られていくような気がして、ぷいと視線を逸して右手に曲がる。

そんなことばかりだよ。彼がつぶやく。木だか虫だか葉だかわからないものをシャクシャクと蹴って美術館の手前で折れる。セブンイレブンが通りの向こうで煌々と照っている。油絵の具のにおいをまとわせて、いい子はもう寝ている時間に飲み物を買いに歩いた道。

そんなことばかりだよね。私もつぶやく。そんなことばかりだ。悔しくて、恥ずかしくて、見たくもないのに、愛おしい。

*

自作のTシャツに黒のハーフパンツというリラックスした装いで出迎えてくれたYは、林のように本棚があちこちそびえ立つ一軒家にすっかり馴染んで見えた。

せっかくだから、と招き入れてくれたダイニングの真ん中で、こっくりとした色味の木のテーブルに肘をつき、麦茶を片手に軽く話をする。

フリーになってさ、まあぼちぼちよ。ありがたいことに仕事を回してくれる人がいて。ムラはすごいけどお金は最悪、なんとかなるし。ただでもさ、絶望だよね。

不意に強い単語が吐かれたから聞き間違いかと疑った。何が?と問うと、なんていうか、社会?と手をこまねく所作をする。

たとえば『怪物』をさ、ああまだ観てないのか。もし観るなら予告も何も調べないのがいいよ。前情報なく、いきなり観てよ。

それ前にも友だちに言われたわ、と笑って伝えて、次の週末には観に行くと心の中で決めた。

東京のおすすめの喫茶店や本屋をいくつか教え、盆栽に水をどうやるかを見せてもらって玄関に降りた。じゃあね、と家をあとに車道を渡って振り返ると、Yは橙の明かりを背負ったまま、まだ私たちを見送ってくれていた。

15 notes

·

View notes

Text

あなたや私と同じ普通の少女の話

FAITH: The Unholy Trinity fanfiction

エイミーのお話です。

※バチカン非公認

1. 家(予兆)

誰も口にしないパーティーのチキンをゴミ箱へ捨てる。招待状を捨て、お誕生日の飾りを捨てる。地下からだかだかとミシンペダルを踏み込む音が聞こえる。毎日、毎日。父さんから中東だかアフリカだかの人形が送られてきてから、お母さんは毎日地下室にこもってマネキン相手になにかを作り続けている。父さんはどうかしている。不安を抱えてるお母さんにあんな気持ちの悪い人形を送りつけるなんて。家にもろくにいないのに。この家にいるのは私とお母さんの二人きり。そして会うことのなかった弟たちの二人。

階段を上がり、隣の部屋へと続く扉を見つめる。もうあの扉を開けたくない。真新しかったはずのおもちゃにうっすらと埃がかぶっているのを見るのがつらい。父さんもお母さんも誰もずっとなにもできないでいる。捨てることも、掃除することさえも。ほんとは片づけるべきなんだろう。家に来たお医者さんの先生もそう言っていた。だけど、あの部屋を片付けた瞬間に私の家は終わる。どうしてだろう。でも、あの部屋だけが私たちを何とかつなぎ留めている。気が狂いそうだ。

リビングの片づけが終わっても、ミシンのだかだかという音がまだ聞こえる。きっと明日も、明後日も。今度は何を作るのだろう。ミシンのあの音は大嫌いだけど、何か作っているあいだのお母さんの具合はまだよかった。一度、あのミシンの音をやめてほしくてお願いしたら、急にすごい大声でいつもの双子の話をまくしたて、森へと飛び出してしまった。慌てて森に探しに行こうとしたら、両手を血まみれにして帰ってきた。「狼がいるの。あなたも、あの子たちも、私が守らなくちゃ」と呟きながら。このあたりに狼なんていないよと言ったけれど、お母さんは手を洗って、そのままふらふらと地下室へ行ってしまった。

お母さんに私の声は届かない。ずっと双子に憑りつかれているから。

お母さんの調子が悪くなって、父さんは仕事で家を空けることが多くなった。それとも、逆だったろうか。外に続く森は暗く、幹線道路を走る車の音も聞こえない。この家にずっと私とお母さんと二人きりでいる。地下室のミシンの音がようやくやんだ。その代わりにすすり泣く声が聞こえる。

お母さんは可哀想な人なんだ。これ以上傷つけたくない。私がしっかりしなくちゃいけない。気が狂いそうだ。

2. 樹

お気に入りの松の木に寄りかかって座る。どの木も同じに見えるけれど、この木はとりわけ枝張りがよく、近くにいると落ち着けた。この場所ならおかしな声も音も聞かなくて済む。家のことを考えるのが怖かった。中にいると、歪んで、まっすぐに進めなくて、家自体が軋んで悲鳴をあげている気がする。お母さんには、学校に行けずに家に閉じこもっているからストレスがたまっているのだろうと言われた。私とお母さん、おかしいのはどちらなんだろう。この家と森にふたりでいると、すべてがどんどんおかしくなっていく。出口が見えない。

前にこの木のそばでひとりで泣いていたら、そのすすり泣く声がお母さんにそっくりで、それが怖くてもうずっと、泣けなくなっていた。

誰もいない木々のあいま、鹿が通り抜けていくのだけを眺めている。ずっと眺めていると、赤いものを身に着けた大人の人たちが歩いていくのが見えた。ふとその一人と目が合ってしまうと、あちらか声をかけてきた。

「そんな顔をしてどうしたの、お嬢さん。なにか辛いことでもあった?」

なんてことない言葉だったけれど、そこには随分とひさしぶりに感じた暖かさがあった。

3. 診療所

ハートフォードのクリニックでお手伝いをするのはとても楽しかった。チームのみんなが近くまで車で迎えに来てくれるし、街には森にはない色々なものがあった。それにクリニックでボランティアをすることは、すごく人のためになることのように思えた。そこにはいろいろな悩みや不安を抱えた女の人たちがやってくる。私は医者でも看護師でもないから大したことはできないけれど、ちょっとした事務仕事や患者さんの話し相手になることはできた。

「赤ちゃんを失ってしまったことは、あなたのせいじゃないんです」

「今はつらいけど、きっと受けいれられる日が来ます」

そうだ。本当にそうなんだ。

少しだけ肩の荷が下りたようにクリニックを出る人を見ると、私の心も少し軽くなる。だから、このクリニックのことを悪く言う人がい ても気にならなかった。

一度だけ、このクリニックを経営する団体のトップだというミラーさんという人と会ったことがある。スタッフみんなに親しげに声をかけながら、最後に私のところへと来た。赤いへんなローブから覗く瞳が、真正面からこちらを見つめる。

「いつもクリニックのため頑張ってくれてありがとう。これからも期待しているよ」

強面のわりに言葉は思いのほか優しく、握手した右手は骨ばっていた。そしてなにより見つめた瞳の奥の翳りは、どこかで見覚えがあるような気がした。ミラーさんと一緒にいた女の人が私を睨んでいたような気もしたけれど、私はあの翳りをどこで見たのか、そればかり思い出そうとしていた。

4. 家(変容)

頭がぼんやりする。眠れないとき、不安で息が苦しくてたまらないとき、クリニックでもらった薬を飲むようになった。あれを飲むと、すこし不安が消えて落ち着ける。時々、ぼうっとしてしまったり、たまに何かよくわからないものが見えることもあったけれど、形の見えない不安に苛まれ続けるよりはよかった。

父さんもお母さんも私がクリニックでボランティアすることを快く思っていなかった。変な噂があるとか、私の様子が最近おかしくなっているとか。確かにそうかもしれない。けれど、この家にいるよりずっと普通だし、ちゃんと誰かの役に立てている。チームのみんな、私の話を聞いてくれるし、親切にしてくれる。

夕方の食事の席で、久しぶりに帰ってきた父さんが諭す。

「お前のことを心配しているだけなんだよ。」

「そうよ。あそこには変な人が出入りしてるっていうじゃない。」

「うちよりずっと普通だよ。」

「どうしたの、エイミー?」

「うちよりずっと普通だって言ってるの!」

なぜか、これまでずっと言えなかった言葉が喉の奥で渦巻いている。目の奥が引き攣り、頭の中で聞いたことのないノイズが呻き鳴く。

「どうしたの、あなた……ねえ、本当におかしくなってしまったの?」

「おかしくないよ。私はずっとまとも。」

「エイミー、そういう話は食卓では……」

「エイミー、何がおかしいっていうの?」

「うちだよ。」

「えっ」

「うちがおかしいんだよ。」

耳鳴りがひどくなる。家が軋む音が聞こえる。戸棚がガタガタと震え始める。

「父さんもお母さんも、ずっとおかしいよ。」

「エイミー、」

「弟たちがいるふりなんかして。」

「エイミー、やめなさい……」

「とっくに双子なんていないってわかってるくせに。」

「エイミー!」

「あなた、おかしいわ……」

「おかしくない。」

口の端からごぼりと血がこぼれ出す。

「エイミー、やめなさい!」

「いもしない双子の幻影なんかにすがり続けてるほうがおかしいんだよ!」

「エイミー、お前がおかしい。謝りなさい!」

「私はおかしくなんてない!」

「あなた、悪魔が憑いてるのね!」

バン、とグラスがはじけた。

救えない。この家は、もう救えない。

ふらふらとダイニングを出る。手足がガクガクと震えてうまく歩けない。ふと振り返ると、鏡に映った自分が見えた。そして、気付いた。あのゲイリーという人の目にあった翳りをどこで見たのかを。

それは、自分の眼の中にあった。

5. 家(事件)

椅子に縛り付けられ、どこかからやってきた大人たちが私に向かって聖書を読み上げている。無性におかしくて笑い声をあげると、自分のものじゃないノイズが混じる。薬が切れたせいだろうか、やけに息苦しくて体が震える。なんで神父さまなんか呼んできたんだろう。ふたりとも、神様なんて信じていないくせに。いつもそうだ。ずっとそうだ。救ってもくれない幻影を、偽りの救いを信じ続けるなんてあまりにも哀れだ。そういえば、結局なんの役にも立たなかった、アフリカに派遣された神父さまの手紙は地下のどこに置いたっけ?口が勝手になにかを叫ぶ。体は震え、熱く苦しい。なのに心だけは、驚くほど静かだった。

一人きりになった年長の神父さまがなにかを唱え、十字架を掲げる。途端に体が燃えるように熱くなり、胸の奥に蠢く何者かごと圧し潰そうとしてくる力を感じる。今までのものとは比べ物にならないほど苦しい。胸の奥の「それ」が苦しみ外に出ようと滅茶苦茶に暴れ出す。口から聞いたこともない悪態の言葉が飛び出す。苦しい。死んでしまいそうだ。でもまだ死にたくない。神父さまのほうを見上げると、その表情は力強くまったく揺るがない。だめだ。私では勝てない。このままでは圧し潰される。まわりを見渡すと、奥にマネキンたちが見えた。視線を強く向ける。自分とマネキンの間に繋がりを感じ、触ってはいないけど手ごたえがある。そのまま引っ張るように顔を引き上げると、がしゃんとマネキンが倒れた。警戒しながら神父さまが振り返る。めくれた布の間から、異様に精巧で生気のない、まったく同じ表情をした二つの少年の顔が覗く。神父さまの眼に一瞬、戸惑いと疑念が浮かんだ。それで十分だった。

胸の奥の「それ」が無限の力を貸してくれる。私には何をすべきか分かっていた。

手に力を入れるだけで、それはあっけなく終わった。

ブレーカーの方に視線を向ければ、バチン、と音を立てて家の中が暗くなる。明かりはなく真っ暗だけど、私には家のすべてが見えている。足を踏み出さなくても、どこへでも移動できる。この家は、いまや私の手中にある。なぜなら私が、私だけが、この家の真実を知っているからだ。

暗闇の中、私の手がずぶずぶと人の体に沈んでいく。粘土細工をこねるようにかき混ぜる。内臓が引き千切れる音がしようとも、断末魔の叫びが響こうとも、私の心はずっと静かなままだった。

6. 家(対面)

家中の電気がすべて落ちても、月明かりが差し込むこの屋根裏だけはほんのりと明るい。差し向かいに立つ若い方の神父さまの顔は、けれど屋根の影になっていて私には見えない。

「戻ろう、エイミー。君は良くならないと。」

良くなるってなんだろう?これ以上、いったい何が良くなるというのだろう?若い神父さまの言葉は弱くて偽りだらけで頼りない。誰かを救うにはまったく足りない。視線は揺らぎ、握った十字架は小刻みに震えている。それでも一歩こちらに近づいた神父さまの顔を月明かりが照らす。その眼の中には、見覚えのある翳りがある。見つけた。

「あなたはメレディスを救えなかった。違う?あの人はいま、私と同じところにいるんだよ。」

「やめてくれ。」

神父さまの体がぶるぶると震えはじめる。やっぱりだ。これでいい。この人の言葉は、心はあまりに脆い。大きいのは図体だけ。掲げられた十字架も怖くはない。十字架を見た胸の奥の「それ」が騒ぎ出す。自分の体が勝手に動き、よじれ、眩暈がするなかで、神父さまの眼の奥すべてが恐怖に呑み込まれるのが見えた。これで終わりだ。

手を伸ばすと、急にまばゆい光が目の前ではじけた。

頭を強く打ったのだろうか、気が付いたら床に仰向けで横たわっていた。右手と左足がありえない方向にねじ曲がっている。傷はついていないのに、血が鼻と口からだらだらと流れ出す。あの神父さまは、入口の奥に積み重なったマネキンの向こうにいるのか、もう見えない。激痛の中をぼんやりと漂っていると、急にわかった。

『私はおかしい。』

すべてから裏切られた気がした。すべてを失ったのだと知った。

この家で、屋根裏の窓から見える月だけが好きだった。月はいま、目から流れる血で赤く染まっていた。

7. 病院

ずっと頭がぼんやりとしている。麻酔、鎮痛剤、抑制剤、見舞いに来たクリニックのメンバーが差し入れる薬。あの日から、私の体はよくわからない薬漬けとなっている。時の流れももうよくわからない。混濁と覚醒を繰り返しながら、時折体の、心の激痛に叫ぶ。そしてほんの束の間、はっきりと物事がわかる時がある。

親戚は一度だけ面会に来て、二度と姿を見せなかった。当たり前だけど見放されたのだろう。病院の先生たちも、重罪を犯し、よくなる見込みもなく、うわ言しか言えなくなった私を哀れな厄介者としか見ていなかった。頻繁に見舞いに来るクリニックのメンバーたち、彼らのことはもう信用できなかった。けれど、すべてから見放された私を気にかけているのは彼らだけだった。先生たちも、親切で情け深い友人たちとして、あの人たちを何の躊躇もなく病室に入れた。そして彼らはいつもなにかを唱え、大量の薬を渡して帰っていった。

私の体はじょじょに腐っていくようだ。悪臭でも放つかのように。まともな人は誰も私に近づかない。私はまともじゃない。私はおかしい。ずっと。ずっと前から。そういえばあの人はどうなったろう?だれも救えないあの神父さまは。わからない。わからない?なぜあの人は助けられた?どうして私はこんなことになった?始まりはどこ?始まらない道はあった?私はとっくに終わってる。終わってるのに終わらない。私の終わりはどこにあるのだろう。

8. 儀式

目覚めると、いつもは外から施錠されている病室の扉が開いていた。変な気がした。なんでもいいから、この場所から出たかった。ずっとまともに動かせなかった体はふらつき、足はおぼつかない。あせらずに歩く。一歩ずつ進んでいく。

��の場所に戻らなければいけない。家に帰らなければいけない。あの場所だけが、私の終わりで、私の始まりだ。あの場所できっと、私に手を下してくれる人が待っている。手を差し出してくれる人はいなくても。

わき目もふらず、まっすぐ歩いていく。と、急に手を引かれる。その手は赤く染まっていた。

体が動かない。おぼえのある気怠さが体全体を覆っている。顔になにか被せられている。内側になにか塗られているのかドロドロして気持ち悪い。皮膚が溶けていくように熱い気もするけど、感覚がなくなってよくわからない。もう喋れない。もう動けない。私はどこまでも降りていく。ここが本当の終わりだろうか。ちがう。いやだ。ここじゃない。顔からなにか引き剥がされ、息をのむ音が聞こえる。赤い人影は見分けがつかない。ろうそくの灯のなか、まばゆく光るナイフが見える。目が痛くてほかに何も見えない。あの煌めきの先に私の終わりは、私の救いはあるのだろうか。

あとがき

あるいは、失われた断片について。

エイミーに何回もMortisさせられ、この娘はなんでこんなに強いん?と思ったので書きました。書いてみて、これじゃ100回Mortisさせられても文句言えないなあと納得したので、満足です。

つよつよ悪魔になったら楽しく悪魔ライフをエンジョイしていてほしい。

19 notes

·

View notes

Text

帰る場所を無くしたものの生き方について

2022年5月8日、わたしは実家といえるものをなくした。

父方の実家に移り住むことが決定したからだ。もともと「実家」とわたしが呼んでいた家も、父の社宅に準んずるところだったため、いつか出ていかなければならない場所だということは、わたしも母も、もちろん弟たちも認識はしていたはずの場所だった。

この話を、わたしは至るところで、出会った人たちに散々してきている。

ではなぜ、改めてこんな文章にして書き連ねているのか。こんな一個人の家の話など、誰も興味がないというのに。

その「実家」に、物心ついた時からわたしたち家族は住んでいた。

父はほとんど単身赴任でいなかったから、母とわたしと弟ふたりと、四人で過ごすことがほとんどだった。ダイニングと、居間と、われわれ三兄弟の勉強机が押し込められるように並べられた(通称)勉強部屋、あとはトイレとお風呂場。シンプルな間取りだ。

わたしたちはそんなこじんまりとした場所で実に20年以上の歴史を積み重ねていた。

20年、一体どれだけ喧嘩をし、涙を流し、悔しい思いも、嬉しい思いも、思い出せば歯痒くなるくらいの家族の時間を、その家に染みのように遺してきた。

ただ、その家は、どうしたって「仮の住まい」以上のものにはなりきれない運命を持っていた。

当時、わたしはすでに実家を出て一人暮らしをしていたので、実家が移転することに、それほどまで大きな抵抗を持ったわけでは正直なかった。むしろ、これから実家に戻ることなんてないのだから、わたしには関係ないとも思っていたのだ。実家の移転は決まってから早かった。母からその決定を告げられてから数ヶ月の間で、荷物の整理、部屋の引き渡しが行われた。

・・・

実家の移転。そもそも実家を出て自分の生活を営みたがっていたわたしには、それほど大きな影響を及ぼすものではないと思っていたのに、1年も経った今、あの家での暮らしが日々思い出されて仕方がない。

ベランダから差し込んだ光が色のあせ、乾燥した畳に差しこむ様。そこに寝っ転がって、逆さまに空を眺めたこと。

どれほど喧嘩をし、たくさんの誕生日をお祝いし、なんでもない食卓を囲んだあの大きなテーブルのこと。そのテーブルについて、テレビを観ながら母の作ったご飯を食べたこと。

弟たちと喧嘩をし、お互いの溢れるほどの荷物をなんとか収納した勉強部屋のこと。

小さな湯船の中で、九九を暗唱したり、おもちゃで遊んだり、また喧嘩したりしたこと。

なぜこんなに思い出されるのか。あんなに狭くて窮屈だった家から解放されたいと思っていたのは他ならぬわたしなのに。

人は失って初めてその大事さに気づくだなんて、擦り切れるほど効いたセリフに自分の感情を委ねたくなんてないが、わたしのこの気持ちは、どう表現すればいいのだろう。何かを手に入れるのではなく、手放し続けるのが人生だとしたら。

もうわたしの育った「実家」はない。

その事実を受け止められるその時まで、こうやって未練がましく言葉を綴ち続けることを許してほしい。

5 notes

·

View notes

Text

2022/10/12

気軽に文を投稿できる場所を求め、Tumblrに開設してみました。

ここはわたしのとりとめもない話をお送りする場所です。文章力はないし、むしろ自信はありません。

頭の中は普段からやや散らかっておりますので、

「おい!ですますではじまったのに、なぜ体言止めに?!」「口調違くない?!」

と言うこともあるでしょう。

しかしそんなことも気にせず始めたかったのだ。

Tumblrの機能だっていまいちわかっていない。

(今もTumblrのことをTumblerと書き、直したくらいです。)

Twitterの延長の心でつづりますね。

---------------------------------------------

そういえば静岡に家族旅行に行った。大井川鐵道周辺の猫のいる民宿を選んだ。

温泉水を煮詰めて塩を作ったり、展望台に行き天体観測などをした。どれも話したいことはたくさんあるけど、特にお世話になった宿のご夫婦とのお話や暮らしに衝撃を受けた。

私は目黒のビジネス街で生まれ育った。大変便利な場所だけどこどもの居場所がない街だ。

物や人、情報の溢れた街。それが当たり前だと思って暮らしてきた。しかし、ある意味とても軟弱であることも薄々分かっていた。

田舎で育った父の方が創意工夫が得意で、買わなくても有り合わせの物でちゃちゃっとアイデアを出して解決する力があった。母は雪国育ちなので足腰がとても強く体力があった。

物事に対する忍耐力も桁外れである。

性格も相まって、いよいよ軟弱だった私とって、それらはコンプレックスだったなあ。

宿のご夫婦は自分たちで家を工夫して改装していた。改装する技術もあれば、木材やガラスは人脈で得ていた。どれも不要となったものをもらって利用していたのである。

「お金をかけなくてもできるわよ」

とおっしゃっていた。しかしそれは持ちつ持たれつできる人間関係を構築しているのと、技術を身につけたから達成されたのである!畑では大豆やあらゆる野菜がイキイキと育っていた。早朝から晩まで動き回る体力があった。いやぁ、すごい。憧れる。

塩作りのおじいさんはその辺に生えている木を蒸留して、素晴らしい香りを作っていたし。とくに目的はなくやってみたとのことだった。

夜布団に潜った私は、

!!!!!クリエイティブとはなにか!!!!!

私の頭は混乱した。

クリエイティブそうにしているものがクリエイティブと呼ばれ、クリエイティブそうにしていない物が真のクリエイティブな気がしたのだ。

恥ずかしさが込み上げた。

○○がないなら作れば良いじゃない!そんな風に思ってがんばることもたまにはあるが、なんていうかまだまだ工夫できるるしいけるじゃん!と思った。

民宿のダイニングは明らかに居心地のよかった。

インターネットに溢れているインテリアもよいが、そんなことより心地よいとはなにかを分かっているのである。決してスタイリッシュとはちがう。民宿のお父さんが作った壁の色のチョイス、考え、夢中でお話を聞いた。楽しかった。

決して背伸びをせずに、心を尽くして作られたのだろうな。そういう思いがあちこちに染み込んでいたから心地よかったのだろうな。

心地よさとはなにか、人との距離感とはなにか、自分らしさとは何か、試行錯誤して見つけたご夫婦の姿やお話にえらく胸を打たれたのだと思う。

なにせ遊び心が素晴らしい。私はこんな大人になりたいなあと思った。田舎暮らしをしたり、真似ることなくても、私には私の遊び心があるんだろうから。

私自身を一生懸命楽しんだら70歳になった���ろにはもう少し先にいけてるかもね!

------------------------------------------------

今回は旅の話がありましたが、普段は私の家から1km圏内の出来事を綴ると思いますのでそのように心づもりをお願いします。

なにせ暮らす町からあまり出ない。

2 notes

·

View notes

Text

The Other Day, I Met a Bear(R18)

よく晴れた昼下がり、タヴは手斧を持ち出して薪割りをしていた。

昼食を食べた子どもたちは村の遊び場に行ってしばらく帰ってこないだろう。溜まっていた雑事を片付けるのにこれほど打ってつけの時間はない。

今日みたいに木材が乾いているうちにまとめてやっつけてしまおう。タヴは斧を振り、てきぱきと薪を割っていく。

かつては剣と盾を携えて、パラディンとして困窮した人々を救う善行にいそしんでいたタヴだが、頭にとりついた異星の幼生を親玉ごと退治して以来、恋人のドルイドとともに居場所を失った人々を導くため安全な森の奥で生活をするようになった。今では孤児たちの保護者を務めながら村の中での生活を満喫している。

今やっている薪割りもその暮らしの一部だ。

軽く汗ばんだ首筋を肩にかけた手ぬぐいで拭き、ふう、とため息をつく。

そのとき、近くの茂みががさがさと鳴った。

タヴはなんの警戒もなく振り返ると、その視線の先にいた茶褐色の塊ににこりと笑いかける。

「おかえりなさい、朝から見回りご苦労様――」

茂みからぬうっと現れたのは、大きな一頭のケイヴ・ベアだった。

もともと大型の種だが、目の前の個体は目を瞠るほど大きい。

タヴはその姿を見て安心した。村の遠くまで見回りに出た恋人は早く見積もっても一日はかかると言っていたが、思っていたよりも早く帰ってきたらしい。

獣は濡れた鼻をひくりと動かして、タヴを見つめている。

なぜ彼が茂みから出たきり動かないのか、タヴは深く考えていなかった。斧を下ろして汗を拭うと、再び視線を合わせて近づこうとする。

違和感はそこで生じた。

森の木洩れ日が差した瞬間、きらりと獣の毛並みが針のように輝いた。

「ッ……!!?」

タヴは本能的な恐怖を感じ、ぶわりと総身に鳥肌が立った。

その場に立ち止まって後ずさる。

彼女の動作に焚きつけられたかのように、雄熊は信じられないほど大きな口を開けて咆哮した。

――違う!

すぐ誤解に気づいたタヴはとっさに手斧を拾おうとざっと土を蹴る。危険な旅をしていた頃の瞬発力はまだ死んでいなかった。

伸ばした利き手が斧の柄を捉えた瞬間、恐ろしい咆哮がもうひとつ増えた。

どすどすと重量のある音を立て、疾駆する巨大な影が目の前に立ちふさがる。

これ以上何が起きたとタヴはまばたきしながらその姿を目で捉えた。

現れたのは、向こうに負けず巨大なケイヴ・ベアだ。タヴに背中を向けると、先に現れた雄熊に向かって荒々しく威嚇する。

その力強い背に守られるような感覚に、タヴは天の啓示を受けた乙女さながら直感した。

「ハルシン!」

恋人が変身したケイヴ・ベアは雄熊を一歩も踏み出させまいと牽制している。

斧を構えたタヴは彼に庇われている手前、自分からはうかつに動けずその場から状況を見守るしかなかった。

おそらく、相手は眠りから覚めたばかりで途方もなく荒ぶっている熊だ。長い冬眠に栄養をとられ、山の狩場だけでは空腹を満たせなかったのだろう。

豊かな自然に囲まれた土地に住む以上こういった事態は大いに考えられ、それ故ハルシンは定期的な見回りを欠かさなかったが、今日は間が悪かったらしい。

ケイヴ・ベアたちは牙を剥き合い、腹の底から響くような咆哮を立て合っていたが、しばらく睨み合った末、痺れを切らしたように相手の雄が立ち上がった。

即座にハルシンも同じ姿勢をとる。

――グオオオオッ!!

――――ングオオオオッッッ!!

鋭い鉤爪のついた前足同士が交差し、互いの身体にしがみつくように組み合って、首に牙を立てようとする。

目の前で繰り広げられる取っ組み合いの迫力に気圧されて、タヴは息を呑んだ。

初めて見る成人した熊同士の戦いは熾烈を極めた。しかもどちらも体格が似ているせいで一瞬どちらが恋人なのか目で追うのもやっとという状況だったが、タヴは次第にあることに気が付く。

一方の雄は相手に咬みつこうと躍起になって追いかけているが、もう一方は激しく頭を振って急所に食らいつかれるのを避けながら、前足で敵をいなしている。

たまに牽制するように肩に咬みつくが、深追いはしない。

相手を殺すのではなく、自身の優位を示して敵意を奪う。その年季の入った喧嘩の仕方を見て、彼がハルシンであると気づくのはさほど難しいことではなかった。

だが根気強い説得に似た対応に、血が昇った雄は聞く気を持たない。

タヴは意を決した。手斧を放り投げて家の中に駆けていくと、伝統のある調度品のようにダイニングに飾られていた大盾を携えて戻ってくる。

タヴは盾を正眼に構えて、太陽の光を弾いた。

村での生活が始まって使うことがなくなっても、よく磨き上げられた鋼は日光を鋭く跳ね返す。

雄熊は反射的に光に気をとられ、タヴに視線を向けた。

その隙を逃さずハルシンは突進する。

ハルシンの巨躯に突き飛ばされ、雄熊の身体が地に伏せる。

突き出した前足で相手の頭部を押さえつけ、ハルシンは大きく牙を剥き出しにすると、その顔に向かって長く咆哮した。

地響きのような低い鳴き声がこだまし、森を震撼とさせる。

これ以上ないほど見事にマウントをとられた雄はようやく自分の立場を知ったらしく、一度は抵抗するように低く唸ったものの、やがてハルシンの足元におとなしく転がった。

すっかり威勢をなくした姿を見て、ハルシンはゆっくり身体をどける。

熊はハルシンの様子を伺いつつ立ち上がり、その姿を視界に入れたまま徐々に後退していった。

彼が黙って見つめ返していると、熊は少し虚勢を張るようにグルル……と鳴きながら山に身体を向けて去っていく。

深い緑の中に褐色の背中が消えていくのを見て、タヴの緊張の糸が一気にほぐれる。

「びっくりしたぁ……一時はどうなることかと……」

タヴは盾を下ろし、大きくため息をつく。

ハルシンが熊になって戦うところを見るのは初めてではないが、熊同士の戦いとなると話は違ってくる。

まさに大自然の洗礼を受けた気分だ。

「タヴ、お前に助けられた。力だけでは押し負けていたかもしれない」

ハルシンは変身を解くと、熊の去っていった方を注意深く見つめた。

「かなり若い雄だった。生まれつき身体が大きいから気も大きい。一度だけではわかってもらえなかったかもしれないな……今後も何度か説教する機会があるかもしれん」

彼が守るのは村の安全だけではなく、自然の均衡そのものだ。

あたら若く血気盛んな若熊が人を襲い、モンスターとして退治される運命を辿るのをハルシンは危惧したのだろう。

自然を尊ぶ恋人の判断にタヴも賛成だった。

「お互い損しないやり方があるといいよね……」

人間にも獣にも住む土地が必要だ。争いが起きる前にハルシンはできることをすべてやろうとしている。見回りもそのために行っていることだ。

だがタヴはあらゆる責任がハルシンに集中しすぎていないかときどき心配だった。

タヴ自身もまた子どもたちの養育を引き受けながら村の安全に気を遣っているが、ハルシンのように野生動物まで導くことはできない。

もし子どもが危険に晒されれば、間違いなくタヴは獣を排斥してしまうだろう。

そうならないようハルシンがいるのだが、こんなことがあるともしものことが頭の隅をよぎる。

「……模索するしかないな」

ハルシンは噛み締めるように言い、タヴも静かにうなずいた。

そこでようやくタヴはエルフに戻った彼の姿を落ち着いて見ることになった。

肩や腕には熊との格闘でできた生傷がいくつかあり、裂けた服から血が滲んでいる。

「――血! 治療しないと!」

「ん? いや、そんなに深い傷じゃないぞ、心配するな」

「でも……そんな傷見せたら子どもたち心配しちゃう」

「ん。まあ、そうか………」

「それに私も心配よ」

そう言ってタヴはその場で恋人の上半身から服を脱がせると、癒しの手の呪文を唱え、傷を癒しにかかる。

「……それにしても、一目見てよく俺だとわかったな」

ハルシンは少々ばつが悪そうに治療を受けていたが、やがて口をひらくと、タヴにそう言った。

正面から手を伸ばして肩の傷に光を当てていたタヴは、「ああそれ?」と苦笑しながら答える。

「堂々と現れるもんだから、向こうがハルシンだって一瞬は思っちゃったんだけどね。でもよく見たら全然違うって気づいて……」

何が特徴的だとかそういう具体性のある話ではない。

ただ見つめ返してくる視線の穏やかさだとか、佇まいとか、そういう心に訴えかけるものが違っていた。

熊になったハルシンと接していくうちに彼の雰囲気そのものが自分の中に自然な感覚として根付いたのだろう。

「それに、私を守ってくれる熊なんてほかに心当たりないし」

出血が収まり、傷がふさがると、タヴの腕が引っ張られた。

裸の胸に抱き寄せられ、力強くキスされる。

不意の展開に驚いたが、そのキスには彼の真剣な感情がこもっている気がして、タヴは自然に身を任す。

「ん……」

しばらく味わうようにハルシンは唇を重ねる。

タヴを抱く腕は彼女の腰に回り、強く密着するように抱き締める。

暖かい木洩れ日に包まれるようなキスの感触と、彼の逞しい胸に受け止められる心地よさにタヴはゆっくり目を閉じた。

だが、次第に違和感に気づく。

「え……?」

自分の足の付け根になにか固いものが当たっていることを察し、タヴは素っ頓狂な声をあげた。

ハルシンはすまなそうにタヴの首筋に顔を埋める。

「久々の喧嘩で血が昇ったのかもしれないな……すまない、そのうち落ち着くと思う」

恋する獣のようにタヴの首に頬をすり寄せ、深くため息をするハルシン。

彼の興奮を肌に感じて、タヴの心臓はどくりと跳ねた。

とても落ち着くためにそうしているとは思えないが、ほかに方法がないのだろう。

「……もし、落ち着かなかったら……?」

タヴは恐る恐るつぶやいた。

今は大人だけの生活ではない。

子どもたちがいる。

まだ彼ら彼女らは大人の男にこういう生理現象があることを学ぶには早すぎる。

絶対に避けたい。

「……い、家の中、行こうか……」

恥ずかしさに身を裂かれそうになりながらタヴは小さな声で言う。

この問題は明るいうちに処理しなくてはならない。できるだけ早く、確実に。

タヴが優しく腰を撫でて促すと、ハルシンは一度身震いし、彼女の身体を大きく抱え上げた。

「うわっ」

「本当にすまん、タヴ」

そのまま横抱きにされ、家の中へと急ぐ道すがら、「一回で済むといいが……」と心配そうにこぼしたハルシンのひと言にタヴは軽くめまいがする。

今日は熊同士の喧嘩以上のものを見ることはないと思っていたが、どうやらもっとすごいことになりそうな気がする。

今日は薪割りが捗ってよかったとタヴは現実逃避のように考え、苦笑した。

身体の大きなハルシンとタヴがふたり寝できるようにと、この生活を始めてから村民によって贈られたベッドは丈夫にできていた。

子どもたちが寝た後に自分たちがすることを想定している造りに、都会育ちのタヴは田舎の新妻ってこんな目に遭わされるんだろうなと完全にオープンな村の空気を少し恨めしく思ったりもした。

だがみんな気は優しくて良い人ばかりだ。

この村で彼らとともに生活を始められて本当によかったと思う。

そんな彼らもまさかふたりが昼間から子どもたちの目を逃れてベッドを酷使することは予想していなかったと思うが。

「ああっ……!」

高く突き出すようにした腰を抱き寄せられ、熱った逸物をゆっくりと挿入されていく。

胎内から溢れる熱い快楽にタヴは両手でシーツを掴んだ。

いつもなら挿入してしばらくは甘く緩やかに彼女を愛するハルシンだが、今ばかりは「すまない、もう動くぞ」と性急な口調でつぶやき、腰を動かし始めた。

「あっ、あっ、ああっ、ああ……!」

奥まで一気に突き込み、引き抜いてはまた突き入れる。

その間隔の激しさにタヴは何度も喘いだ。

最初は手と舌を使って慰めていたが、野性に目覚めた彼のそれは生やさしい愛撫では満たされなかった。

結果、お互い裸でベッドに上がって獣の交尾のように番っている。

(まだ昼なのに……こんなことになるなんて……)

興奮に染まった頬をシーツに押しつけ、はあはあと息を切らしながらタヴはなけなしの理性で自省した。

ハルシンは自分だけが欲を発散するのは不公平だと思ったらしく、すでにタヴも十分すぎるほど前戯を施されている。

発情した恋人の匂いや空気にあてられて、タヴもすっかり時間を忘れて彼との行為に没頭してしまった。

今、子どもたちは村で元気に遊んでいるだろう。今から夕飯のことを考えている子もいるかもしれないし、ほかの子のように木登りが上手くいかなくて夜になったらタヴとハルシンに慰めてもらおうと考えている子もいるかもしれない。

彼ら彼女らが求める保護者の顔とはあまりにかけ離れた弛緩した表情で、タヴは後ろから突かれるたびびくびくと魚のように跳ねた。

「はあッ、は、あッ……タヴ……ッ!」

ハルシンが熱い息をこぼしながら名を呼ぶ。

重量のある彼がタヴに腰を打ちつけるたびベッドもぎしぎしと土台から揺れた。

今までの経験上よほどのことがないと壊れることはないと知っているからか、それとも危険な本能に理性を完全に上書きされたか、今のハルシンは獣のように振る舞っている。

「あっ、あっ! ハルシン……っ! も……イっちゃ、う……!」

「あッ、ああ……すまん、俺はまだかかる……ッ!」

「ああっ! あんっ、あぁっ、ああああっっっ!」

今日何度目かの謝罪を口にしながらタヴの腰を抱きかかえ、ハルシンはさらに突き入れる。

息をつく間もない激しい腰遣いにタヴの目の前は快楽だけで明滅した。

泣き叫ぶような喘ぎ声を喉から振り絞って、絶頂する。

「ッふ、ん……!」

達したタヴは手足の力をなくして弛緩したが、ハルシン��そこになおも腰を叩きつけ、さらに快楽を追いかける。

「あ"……あ"、あ"あ"あぁ……っ」

すでにタヴの感覚は限界だった。

頭の中が強制的に朦朧となり、彼と自分との境界があやふやになる。

猛った本能を抑えきれず、無我夢中で自分を追いかける彼の欲望がまるで自分のもののように感じられる。

かつてマインド・フレイヤーに寄生されたとき、同じく幼生を抱えた仲間たちと感覚を共有させられたときの何十倍も濃密な感覚がタヴを襲う。

熊が吼える声がした。

「おおッ……!」

ハルシンは一度ぶるりと身を震わせると、タヴの中に己を解き放った。

どくどくと精液が注ぎ込まれる。タヴは惚けた表情でそれを受け止めていた。

(おなか、熱い……)

「……すまない、中で出してしまった」

ハルシンは激しく息をつきながら詫びると、ゆっくりと自身を取り出した。

村の生活が始まったときから内心タヴはいつ彼の子を授かってもいいと思っていたが、現状はまだしばらく村の子どもたちに愛情を注ぐべきだろうとふたりで結論を出していた。親だと思っているふたりに実子が生まれたら、ほかの子たちは愛情に不均衡が生じるのではと不安になるだろう。

綺麗事かもしれないが、ふたりは村にいる全員を抱き締めて育てたいのだ。

ハルシンは濡れそぼった秘部に指を差し入れ、奥から精を掻き出すように動かした。

少しもったいない気がしたが、タヴは納得してそれを受け入れた。

窓の方を見ると、まだ太陽は出ている。

「よかった……間に合いそう」

今から汚したシーツを洗って干してもまだ猶予はありそうだ。

しかし今すぐは動けそうにない。身体の芯が疲れきっている。

「疲れただろう。少し休憩していてくれ、家のことは後は俺がやる」

「うん……任せてもいいかな」

「当たり前だ」

ハルシンは頭を屈めてタヴの唇にキスをした。

「……今日はすまなかったな」

「もう、謝らないで……、私も気持ちよかったから、いいよ」

タヴが笑いかけると、さっきから顔色が少し暗かったハルシンも安心したように微笑む。

「愛してる、タヴ」

そうささやいてもう一度キスをする。

後を引かない優しいキス。

くすくすと笑い声を立てて、タヴは、私も、とささやき返す。

抱き締めた恋人の肌は、汗と太陽の匂いがした。

0 notes

Text

【MDM株式会社】インテリアブランド「アルモニア(Armonia)」のデザイン家具188点が登録されました!

MDM株式会社は、生活家電や家具などの販売を手がける企業です。住空間に溶け込むデザイン性豊かな製品を、手の届きやすい価格で提供しています。

今回は、インテリアブランド「アルモニア」のデザイン家具188点をご登録いただきました。

MDM Arch-LOG 検索ページ

「アルモニア(Armonia)」は、ベーシックなデザインを基軸とし、最新のトレンドをフレキシブルに融合させたコンセプトのインテリアブランドです。

自社による徹底した工程管理にこだわり、見えない細部まで造り込まれたコストパフォーマンス。「アルモニア=調和」という意をブランド名に掲げたとおり、色褪せない存在感を放ち幅広い人々に愛され続ける家具を取り揃えています。

▼ソファ Bella curva ラージサイズ

優美な曲線が魅了するハイエンドソファ。

▼ダイニング HBC-008

オブジェなような造形美 円形ダイニングテーブル。

▼テレビボード LUSSY

ホテルライクを演出するルーバーデザイン。

▼ダイニングチェア HMD-05

天然木の温かみを感じるデザインチェア。

心地よい空間を創造する高品質な製品を、ぜひご確認ください。

MDM Arch-LOG 検索ページ

※文章中の表現/画像は一部をMDM株式会社のホームページより引用しています。

0 notes

Text

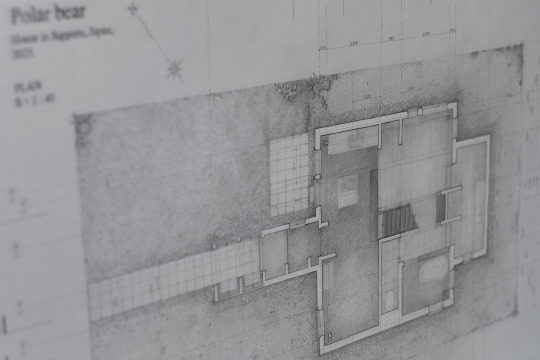

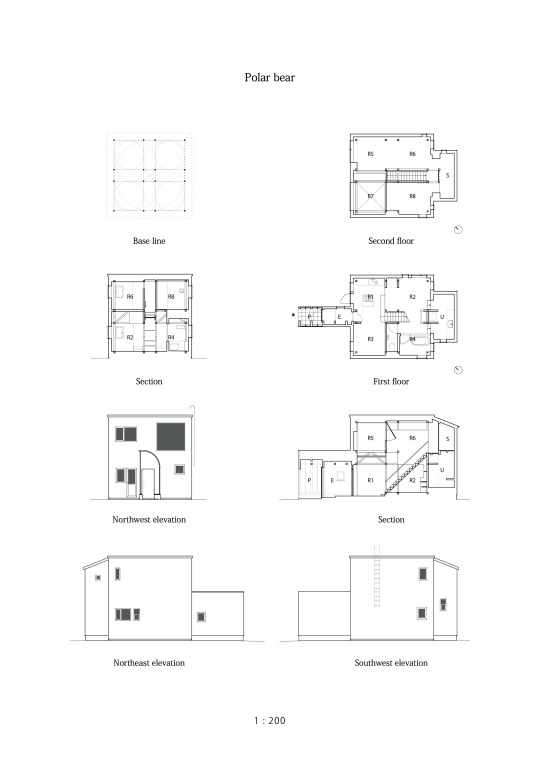

シロクマハウスについての6つの文章

--------------------------------------------------

[テキスト]

シロクマハウス:たとえば6つの解釈

■1.住宅としての解釈

■2.構造からの解釈

■3.生態的な解釈

■4.形式への解釈

■5.コーリン・ロウ風の解釈

■6.音楽としての解釈

■1.住宅としての解釈

シロクマハウスの住人は、むかしから慣れ親しんだ実家の土地に新しく家を建て住まうことを決めました。建てた家は、折しもウッドショックや戦争の影響による資材高騰があり、また雪国特有の条例(建物外壁は隣地から1m以上の離れが必要なこと)などから、敷地に対してとてもコンパクトな立方体形状の家となりました。

全体の構成は、一辺が2.3mの立方体を8つ、それぞれ95cmずつ、外側は30cmずつ離して配置した、全体6.15mの立方体を基本としています。この立方体は敷地に収まる最大の容積を根拠に大きさを決めたため、人間のスケールや生活を根拠にしたものではありません。

この立方体を「建築」と仮託して、そこに土地の状況や生活の観点から、〈明るい場所〉〈暗い場所〉〈大きな場所〉〈小さな場所〉を住まい手とともに見極め、想像しながら「暮らし」として意味付けをしていきました。「建築」に「暮らし」を見出していくなかで注意したのが〈リビング〉や〈ダイニング〉などの言葉で使い方と場所を結びつけない、ということでした。明るくて爽やかな場所、大きくてふわっと明るい場所、小さくてしんと暗い場所、などを見つけながら、でも、意味を付けすぎないように、という作業を根気強くつづけました。吹抜けのある大きな場所は朝食を食べてもいいし、一段上がったキッチン横の場所は夕食が合うかもしれない。浴槽のある場所はいちばん明るくて爽やかな場所なので、そこで読書しても気持ちよさそうです。立方体の組み合わせによる単純な「建築」に対して「暮らし」が応答して出来上がったかたちは、とても複雑で多様な場所を生みました。

建物として家は完成しましたが、ここから住まい手自身が愛着をもって意味付けをしていければ、そこは唯一無二の大切な〈わが家〉になっていくでしょう。その意味付けのきっかけは〈他と少し違う外観〉かもしれないし、〈壁の手触り〉かもしれないし、〈台所の音〉や、あるいは〈匂い〉かもしれません。柱梁がむきだしの部分、段々に角がある部分、ざらざらした部分、つるつるした部分など、いまはまだよくわからないかたちにも、暮らしていくなかでその都度、意味を見出しながら使いこなして〈わが家〉にしていく、そういった主体的な暮らしの準備ができたと思います。

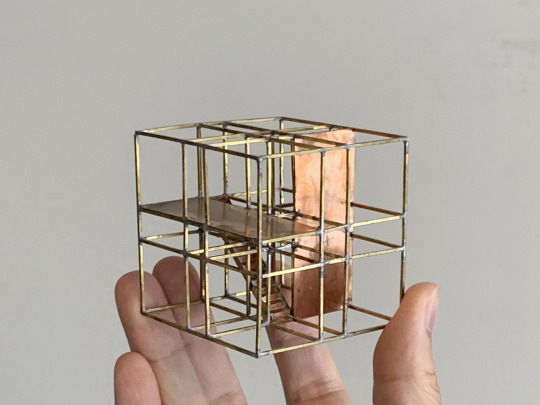

■2.構造からの解釈

モノの流通が滞り、普通にあったものが手に入らなくなったり、高くなったりしている昨今、建物の材料や作り方を再考する必要性が生じています。このプロジェクトは北海道という土地柄、早くから構造材の四寸(120 mm幅)シリーズが品薄となっていたこともあり、一番手に入りやすくて安価な「三寸五分の正角材(105 mm×105 mm)のみの構造」、そして施工業者を選ばない「最低限の技術レベルでの組み立て」、その結果として「構造にかかるコストを最小にすること」は、今を反映した一つのプロトタイプになりえるのではないかと考えました。

プランは 2.3mを最大スパンとしているため、軸力も小さく柱は105 mm角で問題ありません。ただ、曲げがかかる梁ではそれでは役不足なので、柱を結ぶ大梁の位置では逆V字の斜材を上下の梁材の間に入れることによりトラス効果で床荷重を支持することとしました。

大梁で囲まれた2.3m角の床面は、通常のように一方向に小梁を流すと四周の大梁に均等に力が流れず、その負担分に差が出ます。そこで、力の方向性をなくすこと、スパンを減らすこと、トラスの斜材に直に力を流すこと、の3つの理由から火打ち梁のようにダイヤ型に梁を配置しています。

基本的には木造在来軸組み工法なので、簡易な構造といえます。トラス梁部分は少しイレギュラーですが、斜材端部は梁にその一部を差し込むことで、離れ止めのボルトのみで緊結するというシンプルなものです。このように特別な金物を使わないことは製作および現場施工を容易にし、コストも下げられます。

(文:正木構造研究所:正木健太さん)

■3.生態的な解釈

[ベルクマン・アレンの法則]

「ベルクマンの法則」とは、ドイツの生物学者ベルクマンが発表した法則で、恒温動物について、同じ種でも寒冷な地域に生息するものほど体が大きいという法則です。例えば熊は、マレー熊など南方の熊は体が小さく、ホッキョクグマなど北方の熊は体が大きい傾向にあります。また反対に「アレンの法則」とは、恒温動物について、寒冷な地域に生息するものほど耳や尾などの突出部が短くなるというものです。ホッキョクグマの小さな耳はこの法則にのっとっているそうです。

さて、札幌の住宅を眺めると大抵どれも大きく箱型で、かつ、陸屋根というかたちをしています。これは東京などの都心部とは異なる土地事情によって一軒あたりの土地面積が比較的大きいこと、積雪に対しては落雪させずにスノーダクトを用いて雪を処理すること、などの要因が大きく関係していることはすぐに想像できるのですが、ここに「ベルクマン・アレンの法則」が見いだせるのではないかとも思っています。

あらためていまの札幌の住宅を眺めてみると、庇も少なく勾配屋根もあまり見られません。また外壁の凹凸も比較的少ない傾向に見えます。一方、建物全体のボリュームは都内の狭小住宅などに比べると、ひとまわり、ふたまわり、大きいような印象があります。つまり、突出部が小さく、かつ、その表面積に比べて体積が大きい、ホッキョクグマの体のような傾向がなんとなく見えてきます。

「ベルクマン・アレンの法則」は放熱の問題で説明されます。つまり、表面積に比べて体積を大きくすることは、体内の熱生産量に比べて放熱量を小さくする工夫だというのです。シロクマハウスの胴体にあたる立方体は球に次いで表面積の小さなかたちです。シロクマハウスは中心の大きな立方体をメインに、その少し外側に付加断熱を加えた外壁が「毛皮」のように取り巻き、また、生活に必要な玄関や納戸などの非居室が「鼻」や「尻尾」のようにくっついたかたちをしています。

この建物を設計していくなかで、なんとなく通称として仮に呼びはじめ、なんとなくしっくりきている〈シロクマハウス〉という名前は、このような北国の生き物、建物、の立ちあらわれ方を象徴しているようにも思えます。

■4.形式への解釈

[一辺が6.15mの立方体が与えられたとする]

「立方体」というのは公理に非常に近く、証明しようのない、根拠の無い、論理式に近いかたちです。いってしまえば、とても意味の無い、無意味なかたちともいえます。

四角い箱にはおおむね作られる意味があります。中にリンゴを入れるため、あるいは人が上に乗るため、など、いろんな意味のために四角というかたちをつかって箱は作られます。でも、四角というかたち自体に意味をつけることは、実は難しかったりします。四角がなぜ四角なのか、いろいろと意味を付けてみても、それら全部が上滑りしてしまうのが純粋な幾何学のかたちの不思議なところだと思います。むかしから四角いかたちの造形物(モノリス)が、異様な、未来からのものに見えたり、過去世界の遺物に見えたり、別世界のものにみえたりするのは、その純粋幾何学のかたちの無根拠さゆえかもしれません。

一方で、世界のありとあらゆるものをどのように意味付けて解釈するかは私たち人間に任されています。あらゆるものに意味をつけて世界を存在させること、それが私たちの主体性であって自律性でもあります。しばしば建築家によって〈自律的な建築〉とか〈他律的な建築〉とかいった言葉がつかわれますが、それは結局、ある人からはそう見える、というくらいのことなのかもしれません。建築自体の自律性や他律性を考えるのも面白いのですが、人間として主体的によく生きたいという、より根本的なものを目標にすれば、建築を含めたこの世界を意味付ける、人間の自律性の方がはるかに重要なものに思えます。

たとえば住まいをつくろうと考えたとします。たとえば住みたい場所が寒い地域だったとします。そういったなんとなく与条件として意味付けられるものたちと、立方体のような、あからさまに根拠が無くて、意味のよく分からないものを、同列に並べてみましょう。それらをあらためて自ら意味付け、解釈しようとするところに、私たち、設計者や住まい手の主体性や自律性は自覚されて、自分が置かれた環境を積極的に肯定していく人間的な暮らしにつながっていくのではないでしょうか。

■5.コーリン・ロウ風の解釈

[理想的ヴィラの数学]

「この住宅は立体の表象であるという観念が実現されるとき、ヴェルギリウスの夢という意図も果たされるのである。ここには絶対的なるものと偶然的なるもの、抽象と自然の衝突があり、理想世界とあまりに人間的な現実の急務とのギャップが悲哀に満ちて示されている。」

コーリン・ロウ『マニエリスムと近代建築』(伊東豊雄、松永安光訳、彰国社、1981年)より。

この住宅は、前後に付加された勾配屋根のヴォリュームを除けば、基本的なヴォリュームは 1 対 1 対 1 の立方体である。平面の構成は、中央の柱間を 1 とすると、前から後へおよそ 1/3 対 1+√2 対 1 対 1+√2 対 1/3 の比で進む。この比の構成は左右方向についても、また垂直方向についても徹底して保たれている。中央部のスパンに対して中間部のスパンが白銀比に近似している点は日本的比例の美学というよりは偶然的なものであろうが、その膨張した中間部のスパンに対して外周部のスパンが極端に圧縮されることによって、関心は中央から中間部へと移されることになる。3軸に同じ比が徹底されることによって中間部には 1+√2 の立方体が8つ現れており、それぞれの中心に重心が等しく置かれていることが暗示される。この住宅では3軸のシンメトリー 構成の中で、中央部への集中でもなく、周縁への離散でもなく、中間部において複数の中心の遍在というものが強調される。

この3軸が等しくシンメトリーな構成の中で、なおも上下左右を等しく相対化しようという試みに、床や壁、柱や梁といった構造も参加する。中央右手では吹抜けに面して2層をまたぐ壁面が垂直性を強調する一方、2層目左では同じ大きさの床面が水平性を強調している。柱や梁は同じ太さで縦横に現れ、重力の存在を示唆するのは二段梁の間を繋ぐ山形の方杖のみである。こうして通常、重力に基づいて積み上げられる壁・柱の垂直性や床の水平性は、ここでは解体され、立方体の6面すべてに均等な重要性が割り当てられることになるのである。均等に重力を与えられた6面は、離散することなく幾何学的配置にその中心を留め全体を構成する。

このように集中的なヒエラルキーを排しつつも離散を避けようとするどっちつかずの態度は、恐らく、多様な中心の遍在を認めるリゾーム的世界観によるものであろう。多様化した社会において、ある建物を住宅たらしめるのは行為として表現される暮らしそのものであり、慣習に拠る美を持ち込み、継承し、再生産し続ける「文字以前の文字(プロ・グラム)」である。一方、この住宅の理論は一種のポストモダンであり、過去の客観的美学=数学的規範を持ち込みつつ、それによって過去の構築を相対化し、集中と離散の二項対立を脱構築しようとする分裂的な試みである。そしてプロ・グラムと衝突するこの理論こそ、普遍的な生き生きとした力を喚起する幾何学なのである。

■6.音楽としての解釈

[マイルス・デイビス]

「非常にわかりやすい、見え見えなぐらいな部分と、全く意味不明の謎の部分というのが、丁度半分半分混じっていく、というのが、マイルス・デイビスの音楽であり、人となりであり、パッションであり、あらゆる彼の行動規範に張り付いているアンビバレンスです。」ジャズ・ミュージシャンの菊地成孔さんはマイルス・デイビスをこのように解説しました。

マイルスによって完成された「モード・ジャズ」は、それまでのコード進行によるモダン・ジャズとは異なり、「モード」と呼ばれる音階内でのアドリブを特徴とするものなのだそうです。それまでのジャズの歴史でどんどん複雑化していたコード進行を極端に単純化したうえで、モードによってより自由な演奏を可能にしました。モードとは、西洋音楽の音階とは異なる音階、日本のヨナ抜き音階や、琉球音階、インドネシアのガムラン音階など、土着的で民族的なものを指し、マイルスはカリンバのアフリカ的な音階に出会ってモード・ジャズを完成させたともいわれます。おおむね7つの音で構成されるモードと、それを用いたモード・ジャズについて、菊池成孔さんは「少ない音、7つだけの音で自由に演奏しろと言われた場合はですね、自由度が高すぎてサウンドの審美眼とかセンスが露骨に出るので、非常に難しい、」と解説します。

シロクマハウスも、もしかするとそのモード・ジャズ、あるいはマイルス・デイビスのように解釈することができるかもしれません。シロクマハウスは、8つの立方体の間に95cm幅のスリットをたてよこ水平に入れるという「非常にわかりやすい見え見え」な構成ですが、その構成の根拠は恣意的かつ薄弱で「意味不明」でもあります。一方で、暮らしによって立ちあらわれている壁や窓や棚などの部分は、意味としては「見え見え」ですが、複雑で過剰なその全体のかたちは「意味不明」でもあります。

つまりシロクマハウスは、あからさまに単純な構成を〈コード〉とし、北海道という土地や社会などの〈モード〉のなかで、設計者の恣意性や手癖・住まい手の趣味や暮らしによる〈アドリブ〉が行われる、そんなモード・ジャズ、という見方ができるかもしれません。そしてそれは、意味とあらわれのアンビバレンスが振動するようなグルーヴを生んでいくのかもしれません。

--------------------------------------------------

[Text]

Six Interpretations of the house “Polar bear”, for example

1. Interpretation as a HOUSE

2. Interpretation from STRUCTURAL engineering

3. Interpretation from ECOLOGICAL point of view

4. Interpretation in terms of FORM

5. Interpretation in the style of Colin Rowe

6. Interpretation as MUSIC

1. Interpretation as a HOUSE

The owner of this house decided to build a new house on a site in Hokkaido, which he had grown accustomed to living in since long ago. The house was built in a very compact cube form concerning the site, due to the rising cost of materials caused by the wood shock and the war, as well as a regulation unique to snow country (the building envelope must be at least 1 m away from the neighboring site). The overall composition is based on eight cubes of 2.3 meters on each side, 95 cm apart on each side, and 30 cm apart on the outside, for an overall cube of 6.15 meters. The size of this cube was defined based on the maximum volume that could fit on the site and is not based on human scale or traditional modules.

We considered this cube as "Architecture," and together with the owner and his family, we discovered and imagined "bright places," "dark places," "big places," "small places", etc. in terms of local conditions and lifestyles, and gave meaning to them as "living". In trying to give "Architecture" a meaning of "living," we were careful to avoid using generic terms such as "living room" or "dining room" to link behavior with place. We patiently continued our exploration, finding bright and breezy places, large and softly bright places, small and dark places, etc., without adding too much meaning to them. The large area with the atrium could be used for breakfast, and the area next to the kitchen, one step up, might suit dinner. The bathtub area is the brightest and most refreshing place, so it would be pleasant to read a book there. The resulting house, in which "living" responds to the plain "Architecture" of overlapping cubes, has generated a complex and diverse place.

The house as a building has been completed. However, the attachment of the owner and his family and the meaning they give to the house will make it a unique "home." The trigger for this attachment may be "the somewhat strange facade," "the hand feeling of the walls," "the sound of the kitchen," or even "the smells." The owner and his family are now ready to live with a sense of agency, finding meaning in forms that are not yet understandable, such as exposed pillars and beams, several intricate corners, rough and smooth surfaces, and so on, and using them to make the house his "home" while living in the house.

2. Interpretation from STRUCTURAL engineering

Recently, the distribution of goods tends to be stagnant, and what used to be commonplace has become unavailable or expensive, making it necessary to reconsider building materials and construction methods. Because of the location of this project in Hokkaido, where the 120 mm width series of structural timbers were in short supply from early on, we thought that "structure using only 105 mm x 105 mm structural timbers," which is the most accessible and inexpensive, and "construction at the minimum technical level" that does not require special contractors, and thus "minimizing the cost of the structure" could be a prototype that reflects the social situation of the present day.

The maximum span of the columns is 2.3 m, so the axial force is small, and 105 mm square columns are sufficient. However, this is not enough for beams that are subject to bending, so an inverted V-shaped diagonal timber was placed between the upper and lower beam members at the position of the girder connecting the columns to support the floor load with a truss effect. The 2.3m square floor is surrounded by girders, if the beams are placed in one direction as usual, the force will not flow evenly to the girders on all four sides, resulting in a difference in the amount of load. Therefore, the beams are placed in a diamond shape like a corner brace for three reasons: to nullify the direction of force, to shorten the span, and to flow the force directly to the truss members.

It can be said this is a simple structure because it is essentially a Japanese conventional post and beam structural system. The truss section is a bit irregular, but they are simply tied together by inserting a portion of the truss member into the beams and bolting them together. Thus, the absence of special hardware facilitates fabrication and construction, as well as lowers costs.

(Translation by the author with some changes from the original text by the structural engineer)

3. Interpretation from ECOLOGICAL point of view

[Bergmann's and Allen's rules]

“Bergmann's rule” is an ecogeographical rule that states that within a broadly distributed taxonomic clade, populations and species of larger size are found in colder environments, while populations and species of smaller size are found in warmer regions. For example, bears living in the southern areas, such as Sun bears, tend to be smaller, while bears living in the northern areas, such as Polar bears, tend to be larger. Conversely, "Allen's rule " refers to the fact that animals that live in colder regions tend to have shorter ears, tails, and other protruding parts than those that live in warmer regions. Polar bears' small ears are said to be following this rule.

When we look at houses in Hokkaido today, we can see that they are generally large, box-shaped, and have flat roofs. The reasons for this can be easily imagined to be that the area of land per house is relatively larger than in urban areas such as Tokyo, and snow ducts are used to deal with snow accumulation instead of letting it fall. And in these points, I suspect we can find " Bergmann's and Allen's rule " as well. Looking again at the houses in Hokkaido today, there are not many eaves, and pitched roofs are not seen very often. The exterior walls also tend to be relatively less uneven. On the other hand, the overall volume of the building seems to be larger than those of narrow houses in Tokyo. These facts suggest that the tendency of the polar bear's body to have a small protrusion and a large volume compared to its surface area seems to be somewhat common to the features of these houses.

The "Bergmann's and Allen's rules" are explained by the issue of heat dissipation. In other words, increasing volume compared to surface area is a device to reduces the amount of heat dissipated compared to the amount of heat produced in the body. The shape of the body of this house is a cube, which is the second smallest geometric form in surface area after a sphere. This house consists of a large cube in the center, with exterior walls with additional insulation surrounding it like "fur," and non-habitable rooms necessary for daily life, such as an entrance and a storage room, attached to it like a "nose" and a "tail”.

The name of this house, "Polar bear," which became somewhat comfortably familiar to us as we began to call it tentatively in the process of designing this house, seems to symbolize the appearance of this kind of northern creature and building.

4. Interpretation in terms of FORM

[Suppose you are given a cube with a side of 6.15m.]

The "cube" is very close to an axiom, a form that can never be proven, that has no ground, and that is very close to a logical formula. In other words, it is a very nonsense and meaningless form.

A square box usually has a meaning. Boxes are made in the shape of a square for various purposes, such as to put an apple inside, or for a person to ride on top. However, it is difficult to assign meaning to the square shape itself. The mysterious thing about the form of pure geometry is that even if you try to attach various meanings to why a square is a square, all of these meanings will slip over and over. A square-shaped object (monolith) often looks strange, like something from the future, a leftover from the past, or another world, perhaps because of the groundlessness of its pure geometrical form.

Meanwhile, it is up to us as human beings to make meanings and interpretations of everything and anything in the world. To create meanings for everything and bring the world into existence, that is our agency and our autonomy. Sometimes, architects use terms such as "autonomous architecture" or " heteronomous architecture," but it may just be that this is how it seems from their point of view. It is interesting to consider such autonomy and heteronomy of architecture, but if we focus on the more fundamental subject that we as human beings want to live well, the autonomy of human beings that makes sense of this world, including architecture, seems to be much more important.

For example, suppose you are thinking of building a house. Suppose, for example, that you want to live in a cold climate. Let's put such things that we can somehow make sense of as given conditions and things like cubes, which have no obvious basis and whose meanings we are not sure of, in the same line. In trying to redefine and interpret the meaning of these things, we, the designers and homeowners, become aware of our agency and autonomy, and this may lead to a humane lifestyle in which we actively affirm the environment in which we are placed.

5. Interpretation in the style of Colin Rowe

[The Mathematics of the Ideal Villa]

... and the realization of an idea which is represented by the house as a cube could also be presumed to lend itself very readily to the purposes of Virgilian dreaming. For here is set up the conflict between the absolute and the contingent, the abstract and the natural; and the gap between ideal world and the too human exigencies of realization here receives its most pathetic presentation. …

(Colin Rowe. 1947. The Mathematics of the Ideal Villa. AR)

The basic volume of this house is a 1:1:1 cube, except for the pitched roof volumes added to the front and rear. The configuration of the plane proceeds from front to back in a ratio of approximately 1⁄3 to 1 + √2 to 1 + √2 to 1⁄3, with 1 between the central columns. This ratio configuration is thoroughly maintained for horizontal as well as vertical directions. The fact that the middle span approximates the silver ratio to the center span may be more by chance than Japanese proportional aesthetics, but the extreme compression of the outer span relative to the expanded middle span transfers interest from the center to the middle. Also, the same ratio is thoroughly applied to the three axes, so that eight cubes of 1+√2 appear in the middle part, implying that gravity is equally placed in the center of each cube. In this house, the three-axis symmetrical configuration emphasizes the omnipresence of multiple centers in the middle, rather than their concentration in the center or their dispersion to the periphery.

In this symmetrical configuration with equal symmetry of the three axes, the structural elements such as floors, walls, columns, and beams also participate in the attempt to relativize the top, bottom, left, and right equally. On the right side of the center, the verticality is emphasized by the wall surface that spans the first and second floors of the atrium, while on the left side of the second floor, the horizontality is emphasized by a floor surface the same size as that wall surface. Columns and beams appear horizontally and vertically with the same thickness, and the only suggestion of the existence of vertical forces is the triangular truss members connecting the upper and lower beams. Thus, the verticality of the walls and columns and the horizontality of the floor, which are usually constructed by gravity-based stacking, are here deconstructed, and equal importance is assigned to all six sides of the cube. The six equally gravitated sides, which are not discrete, keep their centers in a geometric placement and make up wholeness.

This ambivalent attitude of avoiding discretization while eliminating centralized hierarchies is probably due to a rhizomatic worldview that recognizes the omnipresence of diverse centers. In a diversified society, what makes a building a house is the life itself, which is expressed as an action, and the "pro-gram" that continuously reproduces, inherits, and brings in customary beauty. Meanwhile, the theory of this house is a kind of postmodernism, a schismatic attempt to bring in the objective aesthetics of the past = mathematical norms, but thereby relativize the construction of the past and deconstruct the dichotomy between concentration and dispersion. And this theory that conflicts with the pro-gram and evokes our universal life force is geometry.

6. Interpretation as MUSIC

[Miles Davis]

“The ambivalence that characterizes Miles Davis' music, persona, and passions, and that accompanies all of his codes of conduct, is a half-and-half mixture of the very straightforward and obvious, and the completely mysterious and unintelligible.” (Translation by the author)

Commentary on Miles Davis by jazz musician Naruyoshi Kikuchi.

“Modal jazz," perfected by Miles, is said to be characterized by improvisation within a scale called a "mode," unlike modern jazz, which was based on chord progressions. And it allowed for more flexible playing through modes, taking chord progressions that had become increasingly complex in the history of jazz up until then, and simplifying them radically.

Mode refers to scales that are different from those of Western music, indigenous and folkloric, such as the Japanese "yona nuki" scale, Okinawan scale, and Indonesian gamelan scale, and Miles is said to have perfected modal jazz when he discovered the African scale of the kalimba. Naruyoshi Kikuchi explains that modes, which are generally composed of seven notes, and modal jazz, which uses these modes, are "very difficult to play if you are asked to play freely with only seven notes because the degree of freedom is too high and the aesthetics and sense of the sound come out obviously.” (Translation by the author)

This house could also possibly be interpreted as modal jazz or even Miles Davis. This house has a "very straightforward and obvious" configuration of 95cm-wide slits horizontally and vertically between eight cubes, but the rationale for this configuration is arbitrary, weak, and "unintelligible" as well. On the other hand, the walls, windows, shelves, and other parts that respond to the daily life are "straightforward" in terms of meaning, but their complex and excessive overall form is "unintelligible.

Therefore, this house could be seen as a "modal jazz" in which a straightforwardly simple configuration is the "code," and the architect's arbitrariness, his/her habits, and the residents' tastes and lifestyles are "improvised" within the "mode" of the region and society of Hokkaido. And this may give rise to a "groove” in which the ambivalence between signification and manifestation vibrates.

0 notes

Text

リラックマの魅力を発見!リラックマストア商品徹底ガイド

導入:

リラックマの魅惑的な世界へようこそ!キュートで抱きしめたくなるようなキャラクターのファンなら、きっと満足できるはずです。リラックマストアは、この愛すべきクマのエッセンスを捉えた楽しい商品を豊富に取り揃えた、愛好家のための天国です。このブログでは、愛らしいリラックマのぬいぐるみを中心に、リラックマストアの商品一覧をご紹介します。リラックマの心温まる世界への旅にぜひご参加ください。オンラインのリラックマストアからすぐに入手できます。

リラックマぬいぐるみ:

リラックマのぬいぐるみはショーの主役であり、世界中のファンの心を盗んでいます。細部まで細心の注意を払って作られたこれらのぬいぐるみは、あらゆる年齢層の人々に喜びと快適さをもたらします。リラックマストアは、さまざまなサイズ、デザイン、限定版など、豊富なコレクションを誇っています。

ベテランコレクターでも、リラックマファンの初心者でも、ぬいぐるみがあなたを待っています。クラシックなリラックマから、魅力的なコリラックマ、いたずら好きなキイロイトリまで、それぞれのぬいぐるみは、リラックマ ブランドを特徴づける職人技と創造性の証です。

リラックマストア商品一覧:

リラックマストアはぬいぐるみ以外にも楽しいグッズの宝庫です。リラックマ好きのあらゆるニーズに応える多彩な商品リストを見てみましょう。

アパレルとアクセサリー:

リラックマをテーマにしたアパレルやアクセサリーでスタイルをグレードアップしましょう。リラックマ柄の着心地の良いパジャマからスタイリッシュなバッグや財布まで、お気に入りのキャラクターを毎日の生活にファッショナブルに取り入れる方法を提案します。

室内装飾:

魅力的なインテリアアイテムであなたの生活空間をリラックマの楽園に変えましょう。周囲にちょっとした風変わりさを加え、家の隅々まで暖かく魅力的なものにするクッション、寝具、装飾品を探してみましょう。

文具および事務用品:

リラックマの必需品ステーショナリーで仕事や勉強のスペースを楽しくしましょう。これらの愛らしいキャラクターで飾られたノート、ペン、デスクアクセサリーは、あらゆる作業を楽しい経験にしてくれます。

キッチン用品とダイニング:

リラックマをテーマにしたキッチン用品で、食事の時間をお祝いにしましょう。かわいいお弁当箱から魅力的なマグカップまで、それぞれのアイテムがあなたの食事体験にちょっとしたかわいらしさを加えます。

リラックマストアオンライン:

リラックマストアのオンラインプラットフォームを通じて、自宅にいながらにしてリラックマストアの魅力を体験してください。お気に入りのアイテムを閲覧して購入するのがこれまでになく簡単になりました。オンラインストアでは、世界中のリラックマ愛好家が自宅にいながらにして最新リリースや限定商品にアクセスできるようにしています。

オンラインショッピングでは、詳細な商品説明と各アイテムのユニークな魅力を示す鮮やかなビジュアルを使用して、リラックマの全製品を自分のペースで探索できます。さらに、オンライン限定のプロモーションやリラックマのショッピング体験をさらに盛り上げる限定版のリリースにも注目してください。

結論:

結論として、リラックマストアは、これらの愛らしいキャラクターの世界への愛らしい逃避を求めるファンにとっての天国です。ぬいぐるみのコレクションに新しいものを追加したいと考えている場合でも、リラックマにインスピレーションを得た製品に囲まれたい場合でも、この店の多様な商品はあらゆる好みや好みに応えます。

リラックマストアの商品リストを探索してリラックマの楽しさを満喫してください。便利で楽しいショッピング体験を提供するオンラインプラットフォームも忘れずにチェックしてください。リラックマの心温まる魅力に満ちた日々をお楽しみください。

0 notes

Text

48 異世界転生

日本に戻ったとき、研究チームに連絡しなかった。

ワームホール騒ぎはもう解決したし、引き止められるのも面倒だった。

幕引きはフジワラ教授とアドラさんがどうにかするだろう。

東京を出るときに連絡を入れて、

数時間後に帰宅すると子供たちが迎えてくれた。

奥さんはキッチンで夕飯の支度をしている。

「全部終わったよ」

「そう。ハワイからウルグアイに行ったのはなんでだっけ?」

背中を向けながら奥さんが言う。

声にトゲはないが、何か思うフシがあるようだ。

「後始末っていうか人助けみたいなものだよ」

「ふーん。女の匂いがするんだけど」

いや、明らかにトゲがある。

「助けてきたのが、ウルグアイの女の人だからじゃない?」

「そうなんだ。へー」

いたたまれない気持ちになって、

スーツケースを開け、ハワイ土産を子供たちに渡す。

適当に買ってきた石鹸やらオイルやらハンドクリームばかり。

子供たちの目の輝きは一瞬にして失われた。

あれ?この家におれの居場所がない?

「パパはバカだから仕方ないね。でも、いい匂いの石鹸だね」

テーブルに皿を並べながら、子供たちの機嫌をコントロールする奥さん。

子供たちは石鹸の匂いを嗅いで、これはいい匂いだけどこっちは臭いとか

感想を言い合っている。

「ご飯できたよ。その石鹸使っていいから、手を洗ってきて」

奥さんの号令で、石鹸を持って洗面所へいそいそと向かう子供たち。

久しぶりに家族で食事なのに、なんか変な空気になってしまっている。

おれの説明じゃ、奥さんや子供たちに物理のすごい話は伝えられない。

まあいいか、魔法ってことにすれば。

夕食を食べながら子供たちに、ハワイで魔法使いに会って来たと話した。

実は魔法使いは宇宙人で、日本にもウルグアイにもいて驚いたけれど、

おれが会った人たちは、みんないい人だったと伝えた。

長男はエルリカの使った魔法について、いろいろ聞いてきたのだけど、

うまく説明ができなかった。とにかく電子を操っていたと言った。

次男はブラックホールに興味があるようだった。これも説明できなかった。

子供たちは夕食をすっかり食べ終わり、風呂に入って部屋に入った。

おれはダイニングでワインを飲んでいる奥さんに付き合っている。

「なんかおれに、妙な素粒子?とにかく脳の細胞があるらしくてね」

具体的に奥さんに説明をしてみるも、あまり興味がなさそうだ。

ふーんとか、へーとか、そんな返事しかない。

自分ではわからないが、パウラの匂いが染みついているのだろうか。

「後で話があるから、お風呂に入ってきて」

すこぶる機嫌が悪い感じで奥さんに指示された。

すごすごと風呂に入った。何にあんなに怒っているのか…

風呂から出ると、着替えたらダイニングへ来るよう言われた。

インスタント珈琲を二人分作ってそれぞれの前に置く。

「別れたいと思っているの?」

奥さんの声が震えている。いきなりなんなんだ。

「言ってる意味がわからないんだけど」

「ウルグアイの彼女と暮らしたいんじゃないの?」

「はあ?人助けだったって言ってるじゃん」

顔に、パウラたんしゅきー!とでも書いてあるのだろうか。

「じゃあ、もう会わないの?」

「それは知らん。会うかもしれないけど、そういうのじゃない」

「じゃあなんで、こんなに女の匂いがするのよ!嫌がらせ?」

「さっき風呂に入ったばかりで、女の匂いなんかする…」

言いかけて、とんでもないことに気が付いた。

「あのさ… 小さい頃に大怪我したって言ってなかった?」

「急になに?話を逸らす気?」

「違う!怪我したときに脳死状態になってないかって」

「小さすぎて記憶にないけど、親から死んだと思ったって言われてた」

おいおいおいおいおいおーーーい!

おれは奥さんから稲妻食らったことないぞ。

ていうか、告白したの、おれからなんだけど。

「あのさ、テレパシー送ってみて?」

「はあ?そんなの送れるわけないじゃん」

��いいから!なんかおれの脳みそに強く念じてみて!」

奥さん、ぐっと睨みつけるように眼の奥を見据えてくる。

刹那、パチパチっと線香花火のような火花を感じた。

そうだったんだ。彼女もそうだったんだ。

脳死だったのか、結合したのかはわからない。

本人が認識していないレベルなら操作も暗示も無理だろう。

なんとなくだけど、子供が子供に入った、そんな気がする。

なにもせず、ただ人として接してくれていたんだ。

ハタチの頃に知り合っていたから、全部が自然に流れていた。

目頭が熱くなる。

奥さんはただただ驚いている。

椅子から立ち上がり、ぎゅっと抱きしめる。

こんなに華奢だったかな。

心から言葉が出る。

「ありがとう。これからもよろしく」

一緒にいれば勝手に解ける。望むところだ。

いままで通り、やっていけばいい。

おれが異世界転生しなくても

向こうから転生してきていたんだ。

彼女の平々凡々な冒険の物語。

アニメ化は期待できないけど、それでいい。

0 notes

Photo

おはようございます。 豊田の家|愛知県豊田市 大きなダイニングに隣接する玄関。 正面は造り付けの靴箱。 左側には土間収納。 #玄関 #造り付け収納 #造り付け靴箱 #ダイニング中心の家 #青木昌則建築研究所 #マイホーム #一戸建て #新築 #家づくり #建築家 #建築家と建てる家 #設計事務所 #設計事務所愛知 #設計事務所岐阜 #設計事務所三重 #建築士 #建築 #設計 #住宅設計 #木の家 #自然素材 #丁寧な暮らし https://www.instagram.com/p/CjwBvvZh_VL/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#玄関#造り付け収納#造り付け靴箱#ダイニング中心の家#青木昌則建築研究所#マイホーム#一戸建て#新築#家づくり#建築家#建築家と建てる家#設計事務所#設計事務所愛知#設計事務所岐阜#設計事務所三重#建築士#建築#設計#住宅設計#木の家#自然素材#丁寧な暮らし

0 notes

Text

『ひろムのポロロン珍道中🎸🚙💨』

その⑧ 〜 蕎麦うまし長野 の巻 〜

(Date10/31) 静岡から長野へ!※ 途中、甲府で24時間身体休め。

長野で立ち寄る場所は二ヶ所あって、まず初日は「諏訪市」へ。

以前大阪で仲良くしてた 飲み友達・ミクを訪ねて。※ ミクは元々長野出身で今は地元に戻ってる。

そう言や僕、諏訪に滞在するのは人生初かも 🙄

で、この旅ではもはや当たり前になってる 突然居酒屋ライブ!

@ 焼き鳥やわり (近隣が民家なのでこの日は短めに静かめに…w)

大阪離れる前のミクは (大阪での生活に) 色々思い悩んでたけど、長野に帰って今は元気で素敵な笑顔になっててよかった。

こえて行け、24歳!

ひろム叔父さんは一安心です。笑

翌日、長野の盟友・宮下卓央に会いに「伊那市」へ。

※ 写真はトップ画像ね。

↑ 卓央ちゃんはベーシスト🎸で、ダイニングBAR「D style」🍺 ってお店を経営してる。

弾き語り/小編成スタイルのライブするには丁度良いサイズの箱。

結構著名なアーティストさんもライブツアーでここに立ち寄るみたいです。

卓央ちゃんとはかれこれ7〜8年くらいの付き合いかな。

カメリアスのベーシストとしてレコーディング参加してもらったり、長野や東京でも何回か一緒にライブも演ったっけな。

心身ともに頼れるベーシスト!

何より僕と同じくいい歳こいて「チャラい」のが一番の推奨ポイントです。。w

そう、僕はチャラい奴しか親友として認めない!!笑

今回わざわざライブ機材セッティングしてくれて、また彼が今演ってるバンドのキーボーディスト・ワコちゃんも来てくれて。お客さんも呼んでくれて至れり尽くせり。

ノープランだったけど三人でいい感じのセッションが出来ました 😉

せっかくなんで このノリで曲書くぞー!!

って流れになって、お店閉めてから曲作り。

最速一時間で作詞作曲なんとなくアレンジして一曲ラフあがり!笑

↑ 次回の投稿で動画アップしますね 🎥

で、なんと今回 長野滞在中、蕎麦屋4軒行きました!

もう毎食蕎麦って感じ 😙

そう僕は無類の蕎麦フェチです。昔「蕎麦ログ」なるブログも書いてた程です。w

今回タイミングよく新蕎麦のシーズンだったのでラッキー ✌️

ってな訳で、そんな中でもお勧めの蕎麦屋2軒…

・本格信州そば「紅さくら」2号店

本店は昼営業のみ… に対してこちら2号店はナイト営業。いわゆる深夜蕎麦!

地元高遠産のそば粉を使い、本店で毎朝打つ香り豊かな信州そばが味わえます。

本店の娘さん・モエちゃんが一人で切り盛りしてます。

元々キャバ嬢だった!? モエちゃん、、深夜蕎麦屋にピッタリのパーソナリティだと思います。近所の飲食店さんからも愛されてる伊那の繁盛店。酒もアテも全てが安い!!

ちなみ、モエちゃんとは卓央ちゃんのお店で知り合った。

・信州伊那そば処「名人亭」

信州の鄙びた小高い丘にあり、南アルプスが一望できるロケーション。地元上伊那産100%の玄そば。

こちらでは「おろし蕎麦」をいただきました。きのこ類など旬の山菜がたっぷり入って美味でした。

さてさて、

ポロロン珍道中、次の投稿で最終回です… 🚙💨

0 notes

Text

ノーベル賞候補の柳沢正史教授が解説!心地よい眠りを得るための新常識5選 - クローズアップ現代 - NHK

"質の良い睡眠をとるためには、まず寝室の環境を整えることです。➀部屋を暗くすること ②静かな環境にすること ③温度湿度を快適に保つこと、この3つがとても重要です。中でも日本人の生活様式でポイントになるのは「部屋の明るさ」。日本の家は明る過ぎるんです。

これは寝室だけじゃなくて特にリビング・ダイニングに言える話です。海外のホテルに泊まると「照明が暗いな。」と感じる人は多いと思いますが、実はあれくらいがちょうどいいんです。催眠作用のあるメラトニンというホルモンは光の刺激が弱まると脳内で分泌される量が増えます。寝室を真っ暗にしても、その前にいる環境で明るすぎるとメラトニンの分泌が進まず、なかなか眠たくならない、ということになってしまいます。"

"私はよく「とにかく1週間でいいから、毎日いつもより30分、もしくは1時間なり長く眠ってみて下さい」と話しています。それを実行した人からは「昼間の世界が変わった」「効率的に仕事が出来るようになった」と言われます。"

0 notes

Text

ある画家の手記if.80 雪村絢/名廊直人視点 告白

俺は 俺の意思だけで生きてこれたわけじゃなかった

たくさんの人の支えがあった

その中に この人への憎悪と関心 見つかったことの恐怖や 見つけてもらえたことへの戸惑いや あの人へ演じ続けた本物と 演じた偽物の自分 ほとんど会ってもないのに加害であって被害でもある傷つけあった関係 そういう、すべてが あった

電車でしばらく行ったらすぐに最寄駅に着けた。

探さないでもすぐ分かった。ここからぱっと見て徒歩五分圏内に、30階もある高さのマンションは一つしかなかったから。

それなりの高級住宅街ではあるのかな。階数はなくても周りも綺麗なマンションとかアパートが多い。手入れされてない荒れた公園とか、無秩序にゴミや廃棄物の積まれたエリアとかは、行き着くまでに見かけなかった。

近づくほどに思う。このマンション…本当に直にぃが選んだのか?

あの人のことよく知らないけど、小学生の俺が会った時の直にぃの格好は、よれたシャツに履き古して色の落ちたデニム、髪はぼさぼさでいい加減に後ろでひとつに縛ってた、それもなんか輪ゴムとかだったような。ちょっと本家に寄るだけにしてもあまりに浮きすぎてて印象に残ってる。

実際すごい顰蹙かってたけど、直にぃはまるで気にしてなかった。俺と話してる短い時間の途中で皮肉をかけていった親戚もいたけど、気にしてない���ころか直にぃには言ってることの意味がわからないみたいだった。

俺の中の直にぃの心象は、そのときの本人の様子とそこから俺が類推できることで形作られてる。その心象からこのマンションにはたどり着かないけどーーー実際がどうかは、これから会えばわかる。

*

絢が無事だった。

誠人くんの話しぶりでは絢がもう死んだみたいだった。つい最近まで香澄と会って、元気に仲良くしてるみたいだったのに…

そう思ってた頃に、沈んでたのが態度に出ちゃってたのか、香澄が知ってることを話してくれた。僕に話すとこうやって態度に出ちゃうから黙ってたんだって。香澄が絢の安全を優先してくれてて嬉しかったから香澄を褒めてお礼を言った。

僕は血縁者ーーーいとこか、ではあるし、理人さんを介しての関係なら…あったけど、絢本人と個人的な繋がりはーーーない。

…でも、ずっと忘れてたことだけど、香澄から初めて絢の名前が出てきた日に、思い出したこともあった。

そういういろんなことを、絢とちゃんと話したい、例えば僕が嫌われてて、たった一度でもう二度と会えないことになったとしても。そう思って、電話をした。

午前の日が眩しい。香澄は今は起きてて、リビングのソファにいる。

ここ最近、香澄は僕の部屋の本棚から『星の王子さま』の古い本を出してきて読んでた。今はその本を開いたページで胸に乗せてソファでうとうとしてる。絢が引用したって言ってたっけ。

…香澄もきっと、絢に会いたい。

まだ自傷がおさまらなくて僕の腕には引っかき傷が残ったままだけど、僕は怪我が治るのも早いからひどく傷んだりはしてない。

それで僕は今はお昼ご飯を作ってる。

*

1705室のインターホンを押した。

香澄の声で応答がきたから「絢です」って言ったらろくに本人確認の質疑応答もないまま解錠された。見つかりそうになって誰かから逃げてきたとか思われちゃったかな。特にマスクとか帽子とかは何もつけてないから、香澄ならモニターで顔見れば俺だってわかるか。

エレベーターに乗って17階まで上がる。聞いたところによると直にぃは画家だった頃に相当な数の自殺未遂を繰り返してるんだとか。経歴うまく伏せるかごまかしてマンション買ったな。じゃないと17階なんて、不動産屋やオーナーやかかってるなら病院の審査に通るわけない。ここ高そうな物件だしいくら財産持ってても厳しいはずだ。…遠くからマンションの外観を見たときと同じブレがある。直にぃがうまく自分の経歴をごまかす? 誰か別の人の名義で買ってでもいるのか…部屋を譲られたとか…なにか、直にぃに変化があった、画家をやめたのとここを買ったのは同時期かもしれない。…でも昨日話した直にぃは昔の心象からそれほどズレてない。まぁ…ひとが綺麗にまっすぐな一本道で今日につながってるわけないから、怪しむほどでも、ないのか…どうか

扉を開けたところで香澄が待ってて、エレベーターから降りてきた俺を部屋の前で一度ぎゅっと抱きしめた。

体を離して、香澄が先に口を開いた。

「勝手に直人に話して…ごめんなさい…」

しょんぼりした香澄の頭を撫でて「いいよ」って笑う。

「…なんて呼んだらいい?」

「今の名前は雪村絢だよ。香澄の好きに呼んで」

絢の一文字が残ったら嬉しいって言ったら絢の一文字だけでとくに何もくっつけられずに他全部ぶっとばされた。真澄さんらしいな…。

「絢…」

香澄が感慨深そうに俺の名前を口にした。

「なに?」

優しく笑って返事したら香澄は眉を下げてにこにこした。つられて俺もにこにこする。

香澄の体に腕を回してぎゅっと抱きついたら香澄もまた抱き返してきた。香澄の肩に頭を乗せて、頭を傾けて頰を肩にくっつける。…あったかい

*

香澄が部屋の前でドアを開けて待つって言うから、僕は突然のことに急いで畳んだまま置いてた洗濯物とかを寝室に運び込んだりしてた。

絢がきた、って、昨日「近いうちに」なんて言ってただけだったのに、何も準備してない、せっかく会えるなら、受け取ってくれるかはわからないけど絢にもなにかプレゼント準備したかったな…

廊下で話してたのか、少ししてから香澄と一緒に部屋に一人の青年が入ってきた

くすんだ金髪の、香澄と同じくらいの背で、

「ーーーーーーー………」

靴も脱がずに玄関から廊下にいる僕をじっと見つめる、大きな両目はどこか少し心細そうで、繊細な印象をしてた

「…………絢…」

「直にぃ。久しぶり。…ほとんど初めましてに近いけど」

そう言って柔らかく笑って、靴を脱いで香澄と一緒に部屋に上がってきた

「…………絢。…こっちにきて」

僕は絢に歩み寄って、その背に腕を回してダイニングの方のテーブルの前に誘導した。

適当にそこらのいらない紙をとってテーブルに置いて、近くにあったペンを一本、絢に差し出す。

「絢。ここにこう書いてくれる?ーー………、」

絢はしばらく無言でじっと白紙を見つめてたけど、おもむろにペンをとった

淀みなくすらすらとした筆致に筆跡を偽るような気配は感じられなかった

一目見て確信することができた

「やっぱり、あれは絢だったんだね」

“名廊雅人”

ほとんど癖のない綺麗な楷書だけど毎回同じだれかの筆跡だってことだけは分かった

視たものをまだちゃんと覚えてる

僕に兄さんの名前を名乗っていくことの意味を深く考えたことなんてなかったし、今も僕にはわからない

昔は なにもかもそのままで終わっていって過ぎ去っていってた 意味なんてものは問わなかった なにに対しても

僕にはそのことに痛みも悲しみも なにもなかった

でも僕はいま聞いてみようと思う、僕にはわからないことを、相手を大切にするために、心から知りたいと思うから

「どうして僕に…この名前を名乗ったの?」

*

久しぶりに会った直にぃは、少し身なりがこざっぱりしたくらいで、ほとんどなにも変わってないみたいだった

これまでの話より何より真っ先にさせられることが これだなんて思ってなかった

ほんとうのことなんて 言えるわけない

でも隣で背に優しく手をあてて微笑んだまま俺をまっすぐ見つめて捉えて離さない瞳が、いま、この場で、このことについてだけは、俺にいっさいの嘘を許さなかった

言ったことをなんでもそのままにすべて信じる、滑稽なほど正直で素直な、非武装の姿をそのまま惜しげなく晒す 昔となにも変わってない

危うい生き方だ 危険な視線だ その無防備さが対峙した相手にも武装を解くように訴えてくる なぜか、ただ愚直だと笑い飛ばせる類のものじゃなかった

この人はこれで40年以上生きてきた いつも真剣で 自分の愚直さに気づけないほどにいつも一生懸命だ

他のことならいくらでも嘘もつくし事実も捻じ曲げよう、この人にできないのなら俺がやろう、そう思って その当人から、こんなことを問われてる

俺のことを深く知らないにしたってそんなことと関係なくあんまりにも心ってものに無神経すぎるよ

それでも俺は このことについては 嘘をつけない

さっきまでの快活な口調でいられなくなって 俯いて 喉が詰まる

小さな声しか出なかった

「…雅人さんの遺体の第一発見者が、直にぃだって本家で聞いたんだ。それで

…苦しめばいいと思った。作品のむこうにいる俺にまで…まっすぐな目を向けてくるから

悪意もなく 無自覚に 暴きたててくる視線が怖かった

それが ずっと つらかった…」

*

絢の言ってることは、僕にはわかるようでわからない

作品ーーーあの、感想文か、『星の王子さま』の

僕は作品から作者を見ることはほとんどない 特にあの頃はそうだったと思う

でも絢の表現は絵ではなかった

文章は一目瞭然じゃないから、僕は絢の書いたものを視たんじゃなくて「読んだ」

その頃の僕は今よりもっと文章や特に物語を読むのが苦手で、文章は知識を頭に入れていくだけのもので、感想も解釈も僕の中には生まれなかった

絢の書いた意訳と感想文を眩しく思ったのを覚えてる

でもそれだけではなかった

文章の向こうに 痛切に姿を隠そうとする誰かが視えた

僕は視えたものが偶然ひとだったから、あのとき声をかけた 絢に 思ったことを言った

でもーーーあの頃の僕は どうやってひととモノを分けて 視ていたっけ

すべては描けるかどうかで、描けるならそれは それそのもの以外の何でもなかった それだけのものだったはずだ

ーーー昔の感覚が 覚えていられなかったはずの過去の記憶に引き寄せられる

絢は僕に 苦しめられていた

そんなことは知ってた でも、理人兄さんのことを抜きにしても、…そうか、関係して 続いてたんだ 絢の中では

僕に見つかって怖かった… 僕は言ってはいけないことを言っていた?

「………」

少し俯いて首を傾けた絢の大きな目に睫毛に支えられるみたいにして涙がいっぱい溜まってる

…ああ なんて美しい かけがえのないものだろう

簡単に謝ろうとした言葉をのみこんで

絢の背にあてた手を肩に回して引き寄せて、絢の頭にこつんと僕も頭をあてて

目を閉じる

肩に回した手をそっと頭にあてて金髪を撫でる

絵も文章もない触覚だけの くらい世界

それでもたしかに 絢はここにいる

*

あのとき直にぃに見つかった俺は、ただ怯えて戸惑って感情のやり場を失った

でもあのことがなかったら、俺は理人さんを亡くした くらい部屋の中から歩みだして、何かを最後にしておこうなんて 思っただろうか

なんとなくのその延長線上でフランス文学やフランス語、翻訳や意訳を続けたことが、今の俺が生活していく支えになろうとしてる

意訳は俺にできるギリギリの自己表現だったんだろう

直にぃみたいに絵なんて直接的なものはあらわせなかったし、隠れ蓑がないと怖かった

だから訳をしてた 原著を書いたのは俺じゃないから

でもどうしても意訳をしたくなる癖が抜けなかったのはーーー寂しかったんだ 誰かに見つけてほしかった 見つかりたくないのと 同じくらいに

目に溜まっていた涙がとうとうボロっと溢れてテーブルに落ちた

背中から回ってた直にぃの大きな手が俺の頭を体ごと引き寄せて、俺の顔を自分の肩口にそっと押し付けさせた

直にぃのシャツに涙が吸われて沁みていく

俺は確かにこの人にも生かされてた

幸せを願ってたよ 憎んでたのと同じくらいに

その憎しみを、ようやく手放す時がきたのかもしれない

そんなものに縋らなくても、俺にはもうしたいことや守りたいものがあって、生きていけるようになったから

今日まで生きてこれたことを心から喜べると思う それだけではないけど それでも

ここに至るまでにどんな思惑があったんだとしても、言葉にして伝えたいことは…

「「生きててくれて ありがとう」」

二人、ほとんど同じタイミングで発した同じ言葉が重なった

しばらく顔を見合わせてお互いにぽかんとしたけど 二人して思わず吹き出して笑ってしまった

直にぃから離れてぼんやり部屋の中を見渡す俺の後ろに静かに香澄がきて、俺の手を握った

握られた手を握りかえす

テーブルの上に一冊の本が置きっぱなしになってた

俺が香澄に暗誦したのを覚えててくれたのかな

香澄の体に軽く背中を預けて、香澄の首筋や両腕や爪の傷口を刺激しないようにしながら、香澄の両腕をひいて後ろから俺の体を包むみたいに前で絡ませた

香澄の額に俺の額をそっと合わせて静かに目を閉じる

明るい室内にむけて 優しく囁くように物語の終幕を暗誦した

「Si alors un enfant vient à vous, s’il rit, s’il a des cheveux d’or, s’il ne répond pas quand on l’interroge, vous devinerez bien qui il est.

Alors soyez gentils.

Ne me laissez pas tellement triste : écrivez-moivita qu’il est revenu……..」

”もしその時、一人の子どもがあなたたちのところへ来て、笑ったり、金髪をしていたり、質問に答えなかったりしたら、彼がだれであるかあなたには分かるはず。

その時が来たら、親切にしてほしい。僕をこんなに悲しんでいるままにしておかないで。

すぐに、僕に教えて、便りをください、「王子さまが帰ってきたよ」と………”

ーーーーーーーーーアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ著 『星の王子さま』より

香澄視点 続き

0 notes

Text

新しいカリエンテ家を整形

デフォシムを弄るのがあんま好きじゃない人は注意。(言うて、そこまで大きく整形してる訳じゃないが)

結構前にリニューアルされたカリエンテ家をやっとこさ、まともに拝んだわww

お母ちゃん、ずいぶんゴツイ感じになったんやな。個人的にもうちょい柔らかい感じにしても良いんじゃね?って思って整形。

まぁ、娘2人を成人まで育てたって事を考えると雰囲気若すぎるだろ!って感じもするが……。

お次がディナ。

口角の下がった顔に変更されたなぁ。何か不幸な設定でも増えたのか?って思ってしまったわww

あと性格もアクティブ消えてお金にがめつい感じになったのはちょっと笑った。これは、あれか、Sims2の設定に寄せた感じなのかね?(未プレイなんで良くは知らないが)

バニラの雰囲気は残したいなぁ、とか思ってたら殆ど弄らずに整形終わったわ。

次がニーナ。

リニューアル後はせっかち(短気)っぽさは前より出てるなっておもった(笑)

個人的にもうちょい、けばけばしい感じにしたかったがCCの化粧使いまくるとバニラから離れすぎる気がしたから止めた(笑)

ラストはダン。

……なんか姦しい女3人と暮らして疲れ切った男に見えるのは私だけかい?ww

随分大人しい雰囲気でワロタ。もっとプレイボーイっぽいイケイケな感じにしても良かったやろ。私が整形してもそこまで陽キャにならなかったわ。

「己の年齢的限界を知って女遊びを止める一歩手前のダン」って感じ。一応「若者」にはなってるが、なんか、もう30代後半ってイメージが……ww

あと、凄い気になったのが大人になった時の目の下のたるみ?が凄くない? ほうれい線より老けて見える気がする。

テクスチャのバグ……じゃないよね……?ww 前からこんなんだったっけ?

あとは家を作ったり。

アプデで天井もペイントできるようになったんだぜ!って聞いてやってみたが、ダイニングとキッチンを作った所で飽きて止めちゃったYO!ww

その後は、なんかド派手な部屋とか作りたいなぁ、とか思って執事パックでベッドルーム作ったりしてた。

そんな感じで久々のSims4の記事は終り。以下はネガティブな感じの事ばっかり書いてるので注意。

今後のシムズシリーズに期待を寄せてる人は絶対読まない方が良いと思われ。

目次へ

↓

↓

↓

↓

↓

ーーーー↓ 以下、個人的な戯言 ↓ーーーー

一応、情報としてGameSparkの「『Project Rene』こと『The Sims 5』は「基本プレイ無料」のタイトルとなる―開発コメンタリー動画にて言及」とか読んだり公式の動画見たりはしてるけど、新しいパックやキットは買わないかなぁ。

いや、しかし、公式のYouTube動画のグッド数9000に対してバッド数が8000なのはワロタ。やっぱ皆、シム関係でオンラインって聞いたら身構えるよ。

長い歴史を持ってたシムシティに終焉をもたらした行いをまさかシムズでもやるとは……たまげたなぁ。「Sims5のプロジェクト進めながらSims4も引き続きサポートします!」とか言ってるが現状でSims4サポート出来てる状態なんですかね……?

Sims5も基本無料プレイって事はDLC商法でやって行くんだろうけど、これ下手したらDLC商法+広告収入とかにならないかい? 10分プレイする度に30秒のCM見てネ!みたいな感じになったりしないよね……?(いや、さすがに無いか)

いやー、Sims4はもうスパッと切り落としてSims5に全リソース注ぎ込んだ方がまだマシな気はする。マジでこのままだとインディーズゲームに負けるんじゃないか? いまインディーズ系の会社でこの手のゲーム開発してる所って色々あるやん。今はとりあえず唯一無二のゲームだけど、数年後は絶対違うと思うし。

それでも中身スカスカ、バグまみれでもDLC出せば買う人が一定数居る以上、企業としては販売したいって思うのが当たり前なんだろうけど……。

やっぱ個人的に本編より高いDLCってなかなか手を出しにくいわ。それでも少しづつ買って今現在Sims4のパック何個か所持してるけど……Sims5でもDLC10本とか買う気起きるか……。

Steamなら3000円くらいで300時間とか遊べちゃうゲームがゴロゴロある時代に4000円のDLC買うのは……いやーきついって!(貧乏人と言わないでww)

シムシティの時みたいにならない事を祈るばかり……。

そんな感じで終り。なんかネガティブな事ばっかり書いちゃったYO! 読んじゃった人はソマソ。

(あとここ最近ゲームエンジンの会社Unityが炎上しまくってるから軽く調べたらCEOが元EAのCEOだって事を知ってワロタ。儲ける為なら何でもするその心意気に、あぁEAの長だったんだなって妙に納得してしまったww 彼の「銃をリロードする度に課金させよう!」は後世に残したい名言の1つだと割と本気で思うww)

0 notes

Text

Don't stop the music

2023年の夏であります。地球温暖化ならぬ、地球沸騰化という言葉が誕生した。

こんな日には山奥の平屋で、長毛種の猫と追いかけっこをしていたい。

昼になったら、鶏小屋から卵をひとつふたつ失敬して、オムレツをいただくことにしましょう。バターは多めの20g。真っ黄色のラグビーボールにお似合いなのは、自家製の酸味を抑えたトマトケチャップ。瓶詰めを傾けながらオムレツのキャンバスにアウトラインを描く。と、ここでケチャップが無くなってしまった。そうだ、午後には裏のお庭からトマトを収穫して、ケチャップ作りをするとしましょう。

オムレツをダイニングテーブルに運んで、カモミールのアイスティーをゆっくりと注ぐ。グラスの形をした風鈴が、カランカランと涼しげな音を奏でる。その音に釣られてか、長毛種の猫が足元をくすぐる。そのままテーブルまでの高さを測る仕草を始めたので、だめよ、の意味でまあるい頭をトントンと叩く。長毛種の猫は目を瞑りながら、大きなあくびをして、大きく横になった。子猫の時から体の大きかったこの猫に、当時の私は「グランデ」と名付けた。

オムレツが跡形もなくなった頃、グランデはとっくに夢の中の世界に行ってしまっていた。その邪魔をしないように、私はグランデのようにゆっくりと音を立てないよう席を立った。皿を洗ってからトマトを収穫しようと考えていたが、水の嫌いな眠り姫に嫌われないためには、今ここで流しを使うのは余り良い策とは言えないだろう。私は麦わらの帽子をかぶって、裏の庭へ向かった。

バケツを手に、真っ赤な真珠を目にする。太陽が一番高い位置にある。日差しは強いが、山を通り抜ける風が心地いい。「よし!」と声をあげて、バケツの底をバンと叩く。今の太陽の位置がなるべく変わらない内に家へと帰ろう。

バケツいっぱいのミニトマトは、宝石のようにも、マグマのようにも見える。シンクにバケツをどかッと置き、蛇口を捻る。ジャーっとトマトに水が当たり、そこでハッと気がついた。グランデはまだ夢の中だった。気の遣いすぎだったかと安心して、ザブザブとトマトを洗う。洗う。洗う。私はこの無心になれる作業が好きだ。

水気を浴びて、さっきと違う光り方をしたトマトをミキサーにかけていく。そこには玉ねぎやニンニク、ハーブなんかも入れていく。ペースト状になったら、タネや皮を丁寧に取り除く。丁寧に、丁寧に裏ごししたケチャップの赤ちゃんを、今度は鍋にあげる。驚くほどの砂糖と、わずかなビネガーを加えて煮ていく。

「良い香りだね、グランデ」

と夢の住人に声をかける。彼女はピクっと身体を動かしては、また穏やかな寝息をたてる。その姿が午後4時の日差しと本当にマッチしていて、つい私も目の奥に眠気を感じてしまう。

ケチャップが出来上がると、空き瓶に詰める作業が始まる。この作業もまた、余計なこと���考えずに済むため私は好きだ。ケチャップをいくつかの瓶に分けたら、鍋に残った分を少し舐めてみる。今回も上出来であります!少し小腹も空いたので、この鍋に水とブイヨン、少しの野菜を入れて、トマトスープを作ることにした。特別美味しすぎない、この味がとても落ち着ける。時計の針はもうそろそろ5と6の間を指す頃だが、まだまだ日は落ちそうにない。

スープを持ってダイニングへ向かうと、ちょうど目を覚ましたグランデが何かを話しかけてきた。ふむふむ、なるほど、君もお腹が空いてきたかい。今日の私は機嫌がいいので、いつもより高級なおやつをグランデに渡した。もっとゆっくり食べなよ、という間におやつを平らげたグランデは、まだ物足りなそうな顔をして、そういうような事を喋ってどこかへ行ってしまった。私は半分何をしにダイニングテーブルについているのか忘れていて、テーブルの上のスープはじっと息を潜めているようだった。まだ少し湯気が立っていたので良かった。

ここまで書いて思うのは、とにかく「西の魔女が死んだ」の世界観に憧れがあるということです。主人公と同じくらいの期間、ああいう生活をしてみたい。

2023/08/06 15:37

0 notes