#Network Graphs

Text

localisation and search of possible moves (connectivities) from a given location (state S) based on constrained proximity parameters

Grasshopper workflow

Source: Dragana Ciric, unit [d]

2 notes

·

View notes

Text

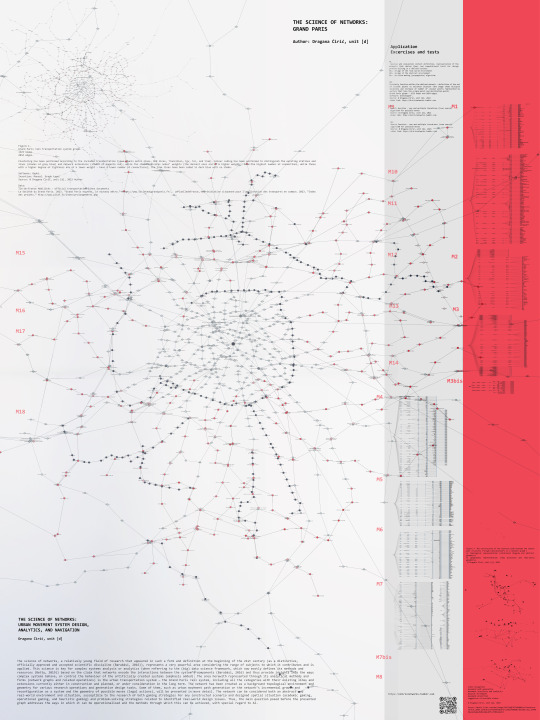

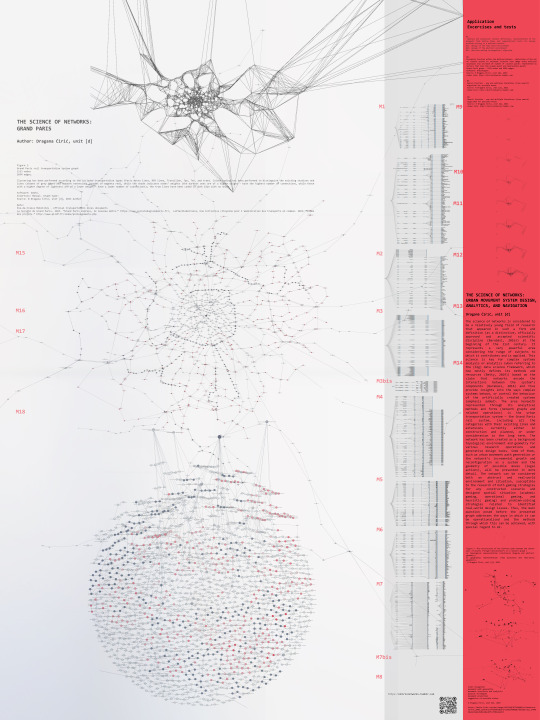

The Science of Networks: Grand Paris

©Dragana Ciric

STRAND 2023 Exhibition

On Architecture - Challenges in Design

Gallery of Science and Technology, Serbian Academy of Arts and Sciences, 5-19 December 2023, Belgrade, Serbia

#dciric#Grand Paris#Grand Paris Express#networks#network graphs#urban systems#systems design#urban mobility#urban intelligence#urban informatics#Paris rail system#paris metro#urban transportation#mobility#smart cities#artificial intelligence design methods#generativedesign#generative urbanism

2 notes

·

View notes

Text

Network Graphs | FusionCharts

Network graphs are data visualizations that display links or relationships between nodes. They are sometimes referred to as network diagrams or node-link diagrams. Links indicate the connections between nodes, which can be people or organizations, and nodes. The visualization of data such as social networks, supply chains, and other systems having interconnected components is frequently done using network graphs.

1 note

·

View note

Text

Geopolitics app is starting to come along pretty nicely - working on standardizing the interface of each widget & preparing it so you can easily customize where the data comes from & what widgets are shown...so like a customizable (& resizeable/rearrangeable) dashboard for whatever specific purpose you want

#im thinking like blenders node interface#or nuke/natron if u happen to b more familiar w those#take data apply a series of transforms and then output them to a specific widget once the transformed shape is right#each transformation is just another node that takes an input & provides an output#might also include a full network tree editor to be able to dynamically specify a given dashboard config#but getting it working hard coded first is the first step before that#this project has rly turned into like 5-6 projects lol....aint that how it always turns out tho#& a lot of these basically up to the dashboard creation i can reuse for a lot of different projects#so rly just building a nice foundation#the geopolitics app essentially turns into dashboard app + wikidata app i think#trying to make the dashboard specification plugin-oriented from the beginning so i can add on for more niche projects#without breaking other ones#also already using the network graph widget for a cooking related project#visualize the steps & processes in a recipe#then i can combine it w my ingredient storage/etc app for a cooking dasboard

19 notes

·

View notes

Text

i was revising for my dl quiz and came across this vv gorgeous explanation, the graphs and their different representations are mapped so beautifully

9 notes

·

View notes

Text

A map of every single band on the Metal Archives as of March 1st of this year, using the same dataset I used for this site. Each individual dot represents a single band, and each line indicates that two bands have a member in common.

A closeup, showing the lines in a bit more detail.

There are around 177k bands on the Metal Archives, and, of them, about two-thirds can be connected to one another by common members.

#metal#metalarchives#data visualization#social networks#heavy metal#fun fact if you make a graph with 177 thousand nodes the graph visualization software will shit itself and die#so if I wanna visualize any sort of analysis I'm probably gonna need to figure out how I can pare this whole mess down#but I think this kinda looks cool

4 notes

·

View notes

Text

help the excel heatmap function does nothing useful other than highlight the enormous space between Neil and everyone else

#my tidal top artists 2023#you could put all these people together at a party and it would work out alright and what's more it's one I would actually want to be at#i wish i could make like a network graph to show relatedness across these...maybe that's next

7 notes

·

View notes

Text

why did they shove ai research into fontaine

#mfw 'graph adversarial technology' -> generative adversarial networks aka GANs aka real comp sci#and we're helping that researcher gather training data?? 😭😭 what is this 😭 us when we take pictures so she can develop#the newest and greatest facial recognition software for robots 😭#me when i die because gacha game imitates my life too closely#liveblog insanity#genshin impact

2 notes

·

View notes

Text

It's me and the google Colab crab against the world

#was making a graph of our neural network. if the image was printed 14cm wide it would have been Over One Metre long. i do not think there#are supposed to be that many layers

5 notes

·

View notes

Text

science of networks

Grand Paris complete graph generation zoomed in_ exercise: network generation based on proximity links - first 10 iterations; territorial coverage: Greater Paris territory - smaller city area. Software: Grasshopper - Rhinoceros

Dragana Ćirić, unit [d]

#network graphs#network science#urban informatics#urban intelligence#systems design#networks#dciric#urban systems design#generative design

3 notes

·

View notes

Link

Functional connectivity and causal connections across different neural units are two main categories for how fMRI data on brain connectivity patterns are categorized. Recently, computational techniques—especially those based on graph theory—have been crucial in helping us comprehend the structure of brain connections.

In an effort to understand the neural bases of human cognition and neurological illnesses, a team at the University of Florida conducted a systematic review of how brain features might arise through the interactions of different neural units in various cognitive and neurological applications utilizing fMRI. This was made possible by the development of graph theoretical analysis.

A central and enduring aim of research in the psychological and brain sciences is to elucidate the information-processing architecture of human intelligence. Does intelligence originate from a specific brain structure or instead reflect system-wide network mechanisms for flexible and efficient information processing?

Continue Reading

#geometry#geometrymatters#geometriccognition#cognitivegeometry#graph#network#theory#brain#neural#neuroscience#model#computation#information#knowledge

8 notes

·

View notes

Text

August 22, 2022

As anyone who knows me may know, I have been working on reading Alain Badiou's Mathematics of the Transcendental for a few years now. And as you may not know, I am currently studying the evolution of networks and graph theory, specifically the Greatest Strongly Connected Component.

I am still baffled and relatively starved of a good resource to contextualize category theory, though I sense its power in the Badiou. I attempted to read a paper about applications of category theory, but there was still some context lacking. I am still very much a very OCD individual, and need the context for why things arise as much as I need the how of how they arise.

One of the common themes I see here is that references in category theory that denote an option most referred to by other categories would be an equivalent to the GSCC. The difference being the interrelations between the other terms have not yet been mapped, nor necessarily have to be in the strictly categorical system. Only when they become a living system, inter-referring, do they begin to be embedded on a graph.

I see potential for analysis of analytical systems themselves using what I am currently learning about the "spring' function in graph theory. I will have to see how category theory and graph theory interrelate first. Off to do that!

9 notes

·

View notes

Text

Preliminary layout switching (havent adapted components yet for different sizes) & preliminary generic 2d camera (I'm clicking on the 'buttons' depicting the layouts, screengrab hates my mouse)

#known issue: still ugly#also need to make a 4th component so i just duplicated the network for now#think im gonna make one of those rectangle graphs#tree map partition typea thing#also still no way of choosing which component's in which window#then rly just pass in the data model source per component instantiation if different#& then all that's left is some UI for mapping the data sources to each instantiated component#thinking abt having that all definable using a network interface#if youve used the blender node graph thats the sorta interface im thinking abt#data source nodes - transformation nodes - display nodes#then just wire them up#oh also those little toggle buttons are using the same base component as the template view they represent#which i think is pretty neat

10 notes

·

View notes

Photo

awww how precious theyre playing

#fun day at robot arm kindergarten#if anyone wants sources these are from uh#RoboCraft: Learning to See Simulate and Shape Elasto-Plastic Objects with Graph Networks#FuseBot: RF-Visual Mechanical Search#and Beyond Pick-and-Place: Tackling Robotic Stacking of Diverse Shapes#in that order

2 notes

·

View notes

Text

The 2024 Gender Census is now open!

[ Link to survey ]

The 11th annual international gender census, collecting information about the language we use to refer to ourselves and each other, is now open until 13th June 2024.

It’s short and easy, about 5 minutes probably.

After the survey is closed I’ll process the results and publish a spreadsheet of the data and a report summarising the main findings. Then anyone can use them for academic or business purposes, self-advocacy, tracking the popularity of language over time, and just feeling like we’re part of a huge and diverse community.

If you think you might have friends and followers who’d be interested, please do reblog this blog post, and share the survey URL by email or at AFK social groups or on other social networks. Every share is extremely helpful - it’s what helped us get 40,000 responses last year.

Survey URL: https://survey.gendercensus.com

The survey is open to anyone anywhere who speaks English and feels that the gender binary doesn’t fully describe their experience of themselves and their gender(s) or lack thereof.

For the curious, you can also spy on some graphs and demographic data for the incoming responses here.

Thank you so much!

[ Link to survey ]

Image credit: Malachite and rhodochrosite.

23K notes

·

View notes

Text

Der "lange Schwanz" des digitalen Museums und die Netze der Kritik

"Das virtuelle Museum lehnt sich begrifflich an die Autorität einer Institution an, welche es zugleich durch seine bloße Existenz zur Disposition stellt" (Dennis Niewerth, Dinge – Nutzer – Netze: Von der Virtualisierung des Musealen zur Musealisierung des Virtuellen, transcript 2018, S. 256). Dennis Niewerth (geb. 1985, Schlüsselbuch 2018, jetzt Leitung in einem Industriemuseum) repräsentiert das avancierte Bewusstsein des digitalisierten Museums. Für ihn waren Museen zeichentheoretisch, ästhetisch, historisch Virtualisierungsorte. Das zieht er historisch und theoretisch groß auf, um die Museen bereit zu machen, für ein harmonisches digitales Upgrade, Vernetzung und Ausufern in die digitalen Räume.

Niewerth schreibt: "Damit war die Aufgabe der frühen Museen das Einordnen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einen kontingenten Sinnzusammenhang, der soziale Entwicklungen und Zustände legitimieren oder diskreditieren konnte." (S. 38), was einen Konflikt (nach Korff) zwischen Ästhetisierung und Historizität bedeutet (S. 39). Mit Verweis auf die historischen Studien von Perry und Keene zeigt Niewerth (S. 271f.), dass die Digitalisierung des Museums anfangs vor allem eine von innen war (Verwaltung, Registrierung, Dokumentation), sich also die aktuellen Fragen der digitalen Vermittlung erst spät stellten. Nämlich durch den Schock des Netzes. Die Dokumentationen transformieren sich in semantische Netze, wuchernd - was auf den Sinn-Raum des Museums zurück wirkt und dessen Atmosphäre, dessen Ästhetik im weiteren Sinne tiefgreifend verändert. Aus dem Flanieren durch das Museum wird das Surfen als Technik der Sinnerzeugung (S. 110) oder präziser, Dandy-Detektive klicken sich durch Wikipedia:

"Dabei bilden die Metaphern von Detektiv und Dandy die genaue Beschaffenheit dieser Relationalität, die im Hypertext eben die Form einer Connectedness durch Hyperlinks annimmt, deutlich akkurater ab als jene vom Navigator: Denn während der Seefahrer sich auf einer offenen, zweidimensionalen Fläche bewegt, in der grundsätzlich unendlich viele Punkte angesteuert werden können, sind Detektive an das Vorhandensein von Spuren und Flaneure an das von Straßenzügen gebunden ‒ also Vektoren, die sich als eindimensionale Linien beschreiben lassen, die einzelne Punkte miteinander verbinden. Zugleich zeigt sich hier auch die Grenze dieser Versinnbildlichung: Denn während es zwischen den Straßen einer Stadt und den Spuren eines Verbrechens eine ganze ihrerseits selbst semantisch belegte Welt zu entdecken gibt, kennen Links und Nodes im Netz kein ›Außen‹." (S.117)

Die Theorie des Langen Schwanzes 🤡 (long tail) (S. 298) wird aus der Perspektive des Konsums entwickelt:

Die Museen inspiriert vom neuen Sinn-Netz der digitalen Semantik (Hyperlinks), und einer neuen digitalen Sinnlichkeit (Atmosphäre, Ästhetik), begegnen der neuen Öffentlichkeit (Surfer*innen, Dandy-Detektiv*innen, Neo-Flaneur*innen) und die Frage entsteht, was übrigt bleibt vom Museum:

"Als Problem präsentiert es sich dabei weniger, Inhalte ins Netz zu bringen und sie prinzipiell auffindbar zu halten. Schwierig ist es vielmehr, der Emergenz von Zugriffsmustern und den Sinngefügen, welche die ›natürliche Kybernetik‹ der Navigatorensoftwares aus ihnen entstehen lässt, noch Didaktiken aufzusetzen, die in irgend- einem Expertenwissen fundiert sind. Die Frage danach, wie man das Universalmu- seum errichtet und ordnet, ist technisch und informationstheoretisch längst beantwortet. Brisant wird hingegen jene danach, wie man sich als virtuelles Museum (oder auch als Onlineauftritt eines physischen) noch abschirmen kann vor Ordnungsmechanismen, die letztlich alle von ihnen erfassten Inhalte einem einzigen Relevanzsystem unterwerfen, in welchem für die Wesensart des Museums kein Platz mehr ist – in der nämlich die Idee einer Aufwertung durch Abgrenzung und institutionelle Auszeichnung nicht mehr auftaucht." (S. 253)

Hier scheint es eine Grenze der Untersuchung zu geben, die in der Position des Suchenden begründet liegt. Wer davon ausgeht dass das Museum sich transformiert, in dem es sich fragt wie es bleiben kann was es ist: "Das Museum existiert unter den Vorzeichen einer Kulturauffassung, in der eben nicht allen Arten und Resultaten menschlicher Betätigung dieselbe Geltung beigemessen wird, sondern in der die Hierarchisierung durch den Kenner der Rezeption durch den Laien vorausgeht." (S. 254), der bleibt stehen bei den Unterscheidungen zwischen Laien und Kennern, zwischen Hierarchisierung und Rezeption.

Wegen der oben erwähnten Langen-Schwanz-Theorie steht dem Museum nur eins gegenüber, digitales Business: "Ranking- und Empfehlungsalgorithmen stellen dagegen die Rezeptionssituation allen Relevanzurteilen voran und schalten jedweder Hierarchisierung eine grundsätzliche Nivellierung vor." (ebd.), was dann auf das lösende Wort verweist: Souveränität (dieses Wort das derzeit alle Bereiche durchzieht in denen die Schockwellen des Platformkapitalismus auf liberale Politik treffen):

"Virtuelle Museen müssen also idealerweise Web-Architekturen ausbilden, die sie von Auffind- und Ordnungssoftwares soweit abtrennen, dass sie ein Modicum an inhaltlicher und pädagogischer Souveränität zu bewahren imstande sind. Zugleich aber gilt es auch, zumindest so viel Anbindung an diese zu ermöglichen, dass ihre Auffindbarkeit gewährleistet ist – und damit ihre Fähigkeit, in der Aufmerksamkeitsökonomie des Webs zu bestehen."

Was würde mit diesem 'schönen' Bogen passieren wenn wir andere Begriffe reinrühren würden. Begriffe wie Gemeinsschaften, Partizipation. Demokratie. Epistemische Gewalt, Ausschlüsse. Eurozentrismus, Kolonialismus, Extraktivismus. Klassen, Ausbeutung. Wenn wir die Museumsgeschichte wenden würden, auf die Frage des Fortbestehens von elitärem Einfluss, über die Boards und 'Freundeskreise', die dann zum Beispiel in Berlin immer noch kolonialen Jagdkitsch ankaufen, während andere wenigstens Gegenüberstellungen erzeugen. Wenn die Bewegung, der Wandel, der irgendwie implizit ist in diesem Buch, nicht aus der Spannung zwischen New Economy und neuen algorithmischen Märkten auf der einen Seite, und Kulturerbeinsitutionen auf der anderen Seite wäre. Sondern wenn die New Economy nur die neueste Variante der Profitmaximierung ist, und das Museum eins der herausragenden Beispiele für Non-Profit ist? Bedroht von eben diesen neuen Geschäftspraxen? Den philosophischen, mathematischen, kunsthistorischen, musealen Debatten, die einen wissenschaftlichen Fortschritt, eine Beweglichkeit des Denkens wollten, tritt in den letzten 10 Jahren eine kalifornisch-kapitalistische Chimäre gegenüber, die behauptet das gleiche zu wollen. Die Rede ist von Google, Microsoft, OpenAI und wie sie alle heißen. Oder auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, die chinesischen Großunternehmen, die am smarten Staat arbeiten. Xi Jinping liest „The Master Algorithm“, genauso wie Bill Gates. Die Hochrüstung der Algorithmen der Bilderkennung in der überwachungskapitalistischen und militärischen Industrie, das überrascht angesichts der entgegengesetzen Zwecke nicht, hat dann kaum neue Techniken der dialektisch-algebraisch ausgerüsteten Kunstgeschichte hervorgebracht. Der Hauptgrund dafür scheint aber zu sein, dass die Kunstgeschichte und Museen den Technologiekonzernen hinterherrennen, seit Googles „Art & Culture“ Bilderwolken Show wollen sie Bilderwolken, und ihre Hack-a-Thons machen sie zusammen mit Microsoft.

Und wenn wir das Museem trotz und gegen diese Einflüsse in den Blick als bewahrenswert und -notwendig sehen, dann wird deutlich warum die Kämpfe rund ums Museum, die Kämpfe um Repräsentation und Mitbestimmung, dann sich eben dort entzünden, weil die Museen (außer für ihre Board-Member und Donors über Steuererlasse etc. - siehe Nizan Shakeds "Museums and Wealth) nicht direkt ökonomischen Reichtum erzeugen, sondern Lesarten von Beziehungsformen, von Gesellschaft. Wenn sie also gleichzeitig als solche Herrschafts- und Konfliktorte, und als lesbare Archive und Foren funktionieren, dann lässt sich der Unterschied zwischen Dokumentation und Vermittlung einerseits und ästhetische Rezeption und historisches Lesen andererseits nicht mehr halten.

Dann brauchen wir aber auch bessere Vorschläge als mit den digitalen Märkten zu konkurrieren, mit denen wie erwähnt längts wirtschaftliche und kulturelle Partnerschaften und Abhängigkeitsdynamiken bestehen. Dann durchziehen die Kämpfe um Netzwerkkultur (Terranova), die Dialektik der digitalen Netze, auch die Kulturerbeeinrichtungen. Terranova zeigt, wie Netzwerkkultur die kapitalistische Produktion in einem chaotischen System durch softe soziale Kontrolle aktualisiert, aber auch ein Feld der Emergenz und der Affekte einer Multitude ist. In ihrer Netzwerkpraxis entscheidet sich auf welcher Seite der Dynamik die Museen eher stehen. Und zwar an ihrem Verhältnis zu den sozialen Bewegungen, die die hier ausgelassenen Begriffe bearbeiten, die das Museum zu einem Ort von Protest gemacht haben (sozialistisch, feministisch, anti-kolonial, Klimagerechtigkeit). Bis jetzt werden diese hauptsächlich delegitimiert. Gerade mit digitalen Mitteln der Vernetzung ist ein Schritt in die andere Richtung denkbar. Statt Shared Heritage als Zirkulation mit der Institution als Zentrum zu denken, ist ein Reboot der Institutional Critique denkbar, in dem sich Vermittlung und Dokumentation von außen auf das Museum richtet. Modell von Institutionsseite könnte hier Clémentine Deliss MM-U (Metabolic Museum University), und das radikaldemokratische Museum von Nora Sternfeld sein. Und aus der Netzwerktheorie eben nicht beim Semantic Space als eine Art Neokatalog stehen zu bleiben, den die Museen 'nur' ideal bespielen müssen, in Konkurrenz zu den monopolkapitalistischen Plattformen, ihren überwachungskapitalistischen Werbetechniken und digitalem Warenverkehr, das lese ich wirklich bei Niewerth, sondern sich zu Fragen welche Potentiale der Kritik im Graph bestehen.

--

Die Überblicksmethoden der sogenannten digitalen Kunstgeschichte und digitalen Sammlungen extrahieren Muster. Das wird als Wissenschaft der Relationen verstanden, als Analyse von Netzwerken. Wir müssen aber die Mengen an Relationen, um die es hier geht in den Blick nehmen. Diese Menge entstehen durch Kategorien. Die Menge aller konventioneller Inventar-Daten zu einem Gemälde bildet eine Kategorie, sozialhistorische Kontexte eine andere. Solche Mengen haben daher eine Logik, diese zu vernachlässigen stellt eine Entpolitisierung der Methodik dar, wenn wir einfach visualisieren ohne uns die Macht der Kategorie in der wir arbeiten vor Augen zu führen. Ein Hilfsmittel um Kategorien zu benennen sehe ich in konzeptuellen Diagrammen, also der Visualisierung von logischen Zusammenhängen. Das macht diese vergleichbar, abstrahiert die Relationen in unseren Netzen, und hilft uns andere Netze zu entwerfen.

Wie können wir das als Fortschritt in den Ontologien des kulturellen Erbes denken, und inwiefern löst und bindet sich das Ergebnis an die konkreten Orte und Infrastrukturen der öffentlichen Institutionen, und was hat das mit dem Internet als einem Weltarchiv zu tun? Nullmuseum nenne ich diese para-Institution des digitalen Netzes rund um Museen, die wir kollektiv designen. Bezugspunkt dieser Praxis sind Museen und Archive, sowohl in ihrer öffentlichen Form, wie auch ihren undercommons-Varianten, also Gegenarchiven (diskutierte heute vor allem im Black Studies und Dekolonialer Theorie, aber im größeren Kontext als Bewegung und Position des emanzipativen Fortschritts im Denken und Wissen).

--

Das Netz ist nicht das Zirkulationsmedium des Sammelns, sondern es ist ein potentielles Korrektiv, entlang der Kritik von Sammlungen:

"Acts of collecting and classifying that were part and parcel of ‘exploration’ and conquest were instrumental in constructing differences in terms of superiority and inferiority. On one side knowledge, reason and history, on the other emotion, intuition and mysticism: the ever stagnant limbo of non-history. In addition, the museum and the knowledge it was seen to either represent or produce also played a crucial part in the endeavor to portray the mostly fictional history of nineteenth century nation states, which projected their imagined coherence into a past they never had." Kofi Shakur

Nicht das Netz ist also zentral, sondern die nähere Verbindung des Sammelns mit dem Archiv. Und die nähere Verbindung des Lesens mit dem Schreibens. Die kritische Lesart wird im digitalen Netz zum Teil des Wissensnetzes, als Widerspruch. Wie oben erwähnt, ist dabei maßgeblich, den Blick auf die Renaissance von Selbst-Organisationen zu lenken, und wie sie sich auf Museen beziehen. Die Proteste im Museum sind und waren nie symbolisch! Es ging nie um einen Seat at the Table, sondern es ging um Gerechtigkeit auch im Bereich der Kultur und des Wissens, oft hängt das an den Dingen, und - bezogen auf kolonialen Raub - an der Frage ihres Besitzes. Ungefragt auf dem Thron zu sitzen ist keine Performance, es ist ein Schock und ein Einstehen für die eigenen Ansprüche:

(2022)

Die politischen Bewegungen von Ausgeschlossenen, Benachteiligten, Ausgebeuteten, Beraubten und Entrechteten, die wissen schon was die Dinge bedeuteten, die brauchen kein Upgrade vom "Laienpublikum" zum Dandy-Detektiv, die schreiben sich ein, in die Bilder, in die Texte, in den Netzen beschleunigt und intensiviert sich das, und kann immer weniger unter den Teppich gekehrt werden - wie es die Museen im digitalen Wandel immer noch und immer wieder tun. Es entsteht dabei eine Art der Zombie-Legitimation der Institution, wo sie durch Bereitschaft zum Wandel die Legitimation aufrecht erhält, durch Einbindung der transformativen Kräfte, also selektive Kooperation mit den Bewegungen. Der kommerziell geprägte Tech-Solutionismus der Museen ist genau aus dieser Richtung zu kritisieren und die Netztechniken zum Werkzeug der Institutional Critique zu machen um die Spielräume der Kritik auszuweiten.

"Virtuelle Museen erlauben veränderte Akteurskonstellationen in der

Museumslandschaft und damit auch das grundlegende Infragestellen von Didaktiken und Werten, aber sie lehnen sich dabei an jene Ideale und Prinzipien an, die auch die physische Institution im Innersten zusammenhalten." (S. 408). Auch das Gegenteil könnte stimmen, neue Virtualitäten der Transformation entstehen durch die Vernetzung von Sammlungen. Machen wir es wahr.

0 notes