Don't wanna be here? Send us removal request.

Video

instagram

#KyooChoix, project « Ce #vent dont vous parlez nous porte loin de nous-même » [This #wind you talk of blows us from ourselves], (#Benvolio ‘s phrase, in #Romeo and #Juliet, #Shakespeare), #transformation from a naturel structure to a #linguistic system or to an #art system, one part of the project #AfourRhizome or #A4rizm, #installation #éphémère, questions (constructed in #french) in the #air, in #WhiteCube « Zéro-Dix », #module A7, #QRcode #CodeQR in #CigarettePaper, 2018-2019.

#KyooChoix#wind#Benvolio#Romeo#Juliet#Shakespeare#transformation#AfourRhizome#A4rizm#installation#éphémère#question#WhiteCube#qr code

14 notes

·

View notes

Text

odeur

Le Printemps adorable a perdu son odeur* !

Ce vers traduit une pensée extrême avec une extrême discrétion, ce qui lui donne un caractère incomparable. Le mot « perdu » avoue que l’expérience d’autrefois s’est écoulée. Désormais inaccessible, la mémoire involontaire s’est réfugiée dans l’odeur. Elle se lie malaisément à l’image visuelle ; parmi les impressions sensorielle, elle ne s’associera qu’à l’odeur de même espèce. Si, plus que tout autre souvenir, la reconnaissance d’une odeur est consolante, c’est ans doute parce qu’elle assoupit profondément la conscience de l’écoulement du temps. En évoquant une autre odeur, l’odeur présente abolit des années. D’où l’insondable désespoir de ce vers de Baudelaire. Pour celui qui ne peut plus avoir l’expérience, il n’est aucune consolation.

Walter Benjamin, « Sur quelques thèmes baudelairiens », in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 375.

#Walter Benjamin#odeur#vers#mot#perdu#mémoire#image#souvenir#temps#Baudelaire#Œuvres III#Sur quelques thèmes baudelaires#Paris#Gallimard#2000

10 notes

·

View notes

Photo

Afour Rhizome, Torso (portrait d'auteurs : Derrida, Foucault, Deleuze), 21 x 29,7 cm, dessin, 2016.

#Afour Rhizome#Torso#portrait#auteur#Jacques Derrida#Michel Foucault#Gilles Deleuze#2016#trait#visage#corps#dessin

20 notes

·

View notes

Text

exergue

Selon une convention éprouvé, l’exergue joue avec la citation. Citer avant de commencer, c’est donner la note en laissant résonner quelques mots dont le sens ou la forme devraient dominer la scène. Autrement dit, l’exergue consiste à capitaliser dans une ellipse. A accumuler d’avance un capital et à préparer la plus-value d’une archive. Un exergue vient à stocker par anticipation et à pré-archiver un lexique qui, dès lors, devrait faire la loi et donner l’ordre, fût-ce en se contentant de nommer le problème, c’est-à-dire le sujet. Il y là une fonction institutrice et conservatrice à la fois de l’exergue : violence d’un pouvoir (Gewalt) qui à la fois pose et conserve le droit, dirait le Benjamin de Zur kritik der Gewalt. Il s’agit ici, dès l’exergue, de la violence de l’archive même, comme archive, comme violence archivale.

Jacques Derrida, Mal d’archive, Galilée, Paris, 1995, p. 19.

#Jacques Derrida#Mal d'archive#Galilée#Paris#1995#exergue#convention#citation#citer#commencer#donner#note#résonner#mot#forme#ellipse#archive#stocker#lexique#ordre#Gewalt#conserver#violence

18 notes

·

View notes

Photo

Afour Rhizome, Un artiste de la faim, Performance, dans le cadre de l’exposition « Discorde », organiée par Papotart,100ecs, Paris, 2017 (photographié par Jiyoung Byun Bernard).

« On remua la paille à l’aide de bâtons et l’on y trouva l’artiste de la faim. », Franz Kafka, « Un artiste de la faim » , traduit par Laurent Margantin, Oeuvres Ouvertes.

#Afour Rhizome#Un artiste de la faim#performance#exposition#Discorde#Papotart#100ecs#Paris#2017#Jiyoung Byun Bernard#Franz Kafka#Laurent Margantin#Oeuvres Ouvertes#paille#bâton#cage#faim#artiste#module#grille

15 notes

·

View notes

Photo

Déotte, Jean-Louis, Oubliez ! Les ruines, l'Europe, le musée, L'Harmattan, Paris, 1994, p. 18-19.

#Jean-Louis Déotte#Oubliez ! Les ruines l'Europe le musée#L'Harmattan#Paris#1994#Habermas#archive#photographie#référence#Googledoc#PDF#JPG#nation#mémoire#internet#trace#inscrption#surface#répétition#hypertexte#langue étrangère#langue#écriture#ecrain#machine#main#portable#Jean-Luc Nancy#image#texte

13 notes

·

View notes

Video

youtube

Gherasim Luca, Comment s’en sortir sans sortir, directeur : Raoul Sangla, 1989.

#Gherasim Luca#Comment s'en sortir sans sortir#Raoul Sangla#1989#récital télévisuel#2008#poème#lecture#voix#son

19 notes

·

View notes

Photo

Afour Rhizome, Que sais-je ? en cours de construction à partir de l’idée conçu par un meuble de la bibliothèque, une vêtement qui porte des questions (175 questions, compté au 7 octobre 2016) installé dans une cage, intitulé Un artiste de la faim : installation variable, papier A4 sur lequel sont photocopiés les textes de Franz Kafka, Un artiste de la faim, À la colonie pénitentiaire et autres récits (Gallimard, Paris, 1980), Le Château (in Œuvres complètes, Gallimard, Paris, 1976) et les textes de Jacques Derrida, pour fabriquer les jointures, « Tympan », « Les fins de l'homme », « Le supplément de copule », « La mythologie blanche », in Marges de la philosophie (Editions de Minuit, Paris, 1972), 2016, via a4rizm

#Afour Rhizome#A4#Que sais-je ?#Un artiste de la faim#Franz Kafka#Jacques Derrida#À la colonie pénitentiaire et autres récit#Le Château#Œuvres complètes#Tympan#Les fins de l'homme#Le supplément de copule#La mythologie blanche#Marges de la philosophie#Editions de Minuit#Paris#1972#bibliohtèque#Papier Machine

21 notes

·

View notes

Text

vêtement

L’écriture, matière sensible et extériorité artificielle : un « vêtement ». On a parfois contesté que la parole fût un vêtement pour la pensée. Husserl, Saussure, Lavelle n’y ont pas manqué. Mais a-t-on jamais douté que l’écriture fût un vêtement de la parole ? C’est même pour Saussure un vêtement de perversion, de dévoiement, habit de corruption et de déguisement, un masque de fête qu’il faut exorciser, c’est-à-dire conjurer par la bonne parole : « L’écriture voile la vue de la langue : elle n’est pas un vêtement mais un travestissement » (p. 51). Etrange « image ». On soupçonne déjà que si l’écriture est « image » et « figuration » extérieure, cette « représentation » n’est pas innocente. Le dehors entretient avec le dedans un rapport qui, comme toujours, n’est rien moins que de simple extériorité. Le sens du dehors a toujours été dans le dedans, prisonnier hors du dehors, et réciproquement.

Jacques Derrida, De la grammatologie, Les éditions de minuit, Paris, 1967, p. 52.

#De la grammatologie#Jacques Derrida#Les éditions de minuit#vêtement#Paris#1967#écriture#matière#extériorité#parole#pensée#Husserl#Saussure#Lavelle#perversion#dévoiement#corruption#déguisement#masque#fête#exorciser#conjurer#langue#vue#travestissement#image#figuration#représentation#dehors#sens

26 notes

·

View notes

Photo

Art & Language, Index series, image titles listed from top to bottom: “Index 001” (1972, installation view); “Index 01” (1972, installation view); “Study for Index 003 Bxal” (1973); “Study for Index 002 Bxal” (1973): Art & Language is a conceptual art collective formed in the UK in the 1960s, including figures such as: Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin, Harold Hurrell, Charles Harrison, Mel Ramsden, Ian Burn, Michael Corris, Preston Heller, Graham Howard, Joseph Kosuth, Andrew Menard, Terry Smith, Pilkington and David Rushton. Many of the members began their careers as critics and journalists, and their earlier work consisted primarily of essays, transcripts of conversations, and mathematical notations. When given the opportunity to showcase their work for Documenta 5 in 1972, the group turned to installation as a physical manifestation of their projects. Hence emerged their Index series, in which they amassed their entire output of texts and stored them in filing cabinets, sorted by index. “Texts were given “markers” (tags) and indexes of the relationships between each text’s tags were produced in print or on microfilm. Mainframe computer time was used to create the index for Index 04, although reports differ on which computer was used and whether the index was in fact random or not.” (Rob Meyers) Though many of the artists would probably deny the accusation, these works display an undeniably formal aesthetic in their installation form, particularly in semblance of an organized structure and the repetition of forms that we find in austere minimalist works like those of Donald Judd. There’s also a sublime factor to them, in the sheer overwhelming presentation of data and the reduction of art discourse to an empirical abstraction. Critics often accuse Art & Language of remaining dogmatic, insular, and deliberately obscure, preferring to remain shrouded in esoteric elitism rather than genuinely engage the audience in open-ended discourse (example). While I think this is a valid complaint, I wouldn’t use it to discredit their entire enterprise, which has produced a prolific and eclectic output of interesting works, some more worthy of discussion than others. This Index series in particular serves as an interesting harbinger to the cataloging of art as data in the age of the Internet, and it’s especially telling now that we find an online archive of their documents.

#Art & Language#Index#1972#Terry Atkinson#David Bainbridge#Michael Baldwin#Harold Hurrell#Charles Harrison#Mel Ramsden#Ian Burn#Micchael Corris#Preston Heller#Graham Howard#Joseph Kosuth#Andrew Menard#Terry Smith#Pilkington#David Rushton#language#art#Documenta 5#texte#cabinet#tag#print#Rob Meyers#installation#minimalist#Donald Judd#data

15 notes

·

View notes

Text

écriture

Depuis quelque temps, en effet, ici et là, par un geste et selon des motifs profondément nécessaire, dont il serait plus facile de dénoncer la dégradation que de déceler l’origine, on disait « langage » pour action, mouvement, pensée, réflexion, conscience, inconscience, expérience, affectivité, etc. On tend maintenant à dire « écriture » pour cela et pour autre chose : pour désigner non seulement les gestes physiques de l’inscription littérale, pictographique ou idéographique, mais aussi la totalité de ce qui la rend possible ; puis aussi, au-delà de la face signifiante, la face signifiée elle-même ; par là, tout ce qui peut donner lieu à une inscription en général, qu’elle soit ou non littérale et même si ce qu’elle distribue dans l’espace est étranger à l’ordre de la voix : cinématographie, chorégraphie, certes, mais aussi « écriture » picturale, musicale, sculpturale, etc. On pourrait aussi parler d’écriture athlétique et plus sûrement encore, si l’on songe aux techniques qui gouvernent aujourd’hui ces domaines, d’écriture militaire ou politique. Tout cela pour décrire non seulement le système de notation s’attachant secondairement à ces activités mais l’essence et le contenu de ces activités elles-mêmes. C’est aussi en ce sens que le biologiste parle aujourd’hui d’écriture et de pro-gramme à propos des processus les plus élémentaires de l’information dans la cellule vivante. Enfin, qu’il ait ou non des limites essentielles, tout le champ couvert par le programme cybernétique sera champ d’écriture. A supposer que la théorie de la cybernétique puisse déloger en elle tous les concepts métaphysiques — et jusqu’à ceux d’âme, de vie, de valeur, de choix, de mémoire — qui servaient naguère à opposer la machine à l’homme* elle devra conserver, jusqu’à ce que son appartenance historico-métaphysique se dénonce aussi, la notion d’écriture, de trace, de gramme ou de graphème.

Jacques Derrida, De la grammatologie, Les éditions de minuit, Paris, 1967, p. 18-19.

*On sait que Weiner, par exemple, tout en abandonnant à la « sémantique », l’opposition jugé par lui trop grossière et trop générale entre le vivant et le non-vivant, etc., continue néanmoins à se servir d’expression comme « organes des sens », « organes moteurs », etc., pour qualifier des parties de la machine.

#écriture#Jacques Derrida#De la grammatologie#Les éditions de minuit#Paris#1967#Weiner#sémantique#machine#homme#organe#sens#moteur#geste#motif#dégradation#orgine#langage#action#mouvement#pensée#réflexion#conscience#inconscience#expérience#affectivité#physique#inscription#pictographique#idéographique

14 notes

·

View notes

Photo

Afour Rhizome, série « Les mots et les choses », collectif des boîtes des citations et des objets (2,8 x 2 x 0,7 cm), fabriquées par le papier A4, en construction, 640 boîtes (compté le 7 août 2016), 2014-2016 (en construction) ; boîte : « murmure anonyme », 2,8 x 2 x 0,7 cm, banderole : 232,2 x 0,3 cm, citation : Deleuze, Gilles, Foucault, Les éditions de minuit, Paris, 1986, p. 16-17 ; boîte : araignée, 2,8 x 2 x 0,7 cm.

#Afour Rhizome#Les mots et les choses#boîte#citation#papier#A4#2015#2016#murmure anonyme#banderole#Glles Deleuze#Foucault#Les éditions de minuit#Paris#1986#araignée#archives

26 notes

·

View notes

Text

Signifiant du signifiant

À tous les sens de ce mot, l’écriture comprendrait le langage. Non que le mot “écriture” cesse de désigner le signifiant du signifiant, mais il apparaît dans une étrange lumière que “signifiant du signifiant” cesse de définir le redoublement accidentel et la secondarité déchue. “Signifiant du signifiant” décrit au contraire le mouvement du langage : dans son origine, certes, mais on pressent déjà qu’une origine dont la structure s’épelle ainsi — signifiant de signifiant — s’emporte et s’efface elle-même dans sa propre production. Le signifié y fonctionne toujours déjà comme un signifiant. La secondarité qu’on croyait pouvoir réserver à l’écriture affecte tout signifié en général, l’affecte toujours déjà, c’est-à-dire d’entrée de jeu. Il n’est pas de signifié qui échappe, éventuellement pour y tomber, au jeu des renvois signifiants qui constitue le langage. L’avènement de l’écriture est l’avènement du jeu ; le jeu aujourd’hui se rend à lui-même, effaçant la limit depuis laquelle on a cru pouvoir régler la circulation des signes, entraînant avec soi tous les signifiés rassurants, rédusant toutes les places-fortes, tous les abris du hors-jeu qui surveillaient le champ du langage. Cela revient, en toute rigeur, à détruire le concept de “signe” et toute sa logique. Ce n’est sans doute pas un hasard si ce survient au moment où l’extension du concept de langage efface toutes ses limites.

Jacques Derrida, De la grammatologie, Les éditions de minuit, Paris, 1967, p. 16.

#Jacques Derida#De la grammatologie#Les éditions de minuit#Paris#1967#signifiant du signifiant#signifiant#écriture#langage#mot#désigner#étrange#lumière#secondarité#mouvement#strcture#jeu#circulation#entrée de jeu#logique#détruire#hasard#débordement#extension

10 notes

·

View notes

Photo

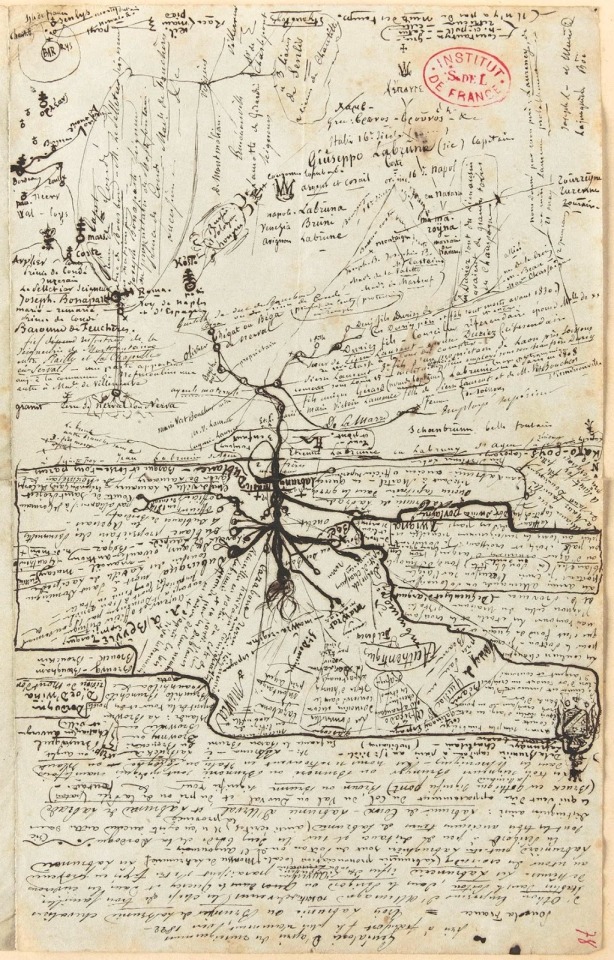

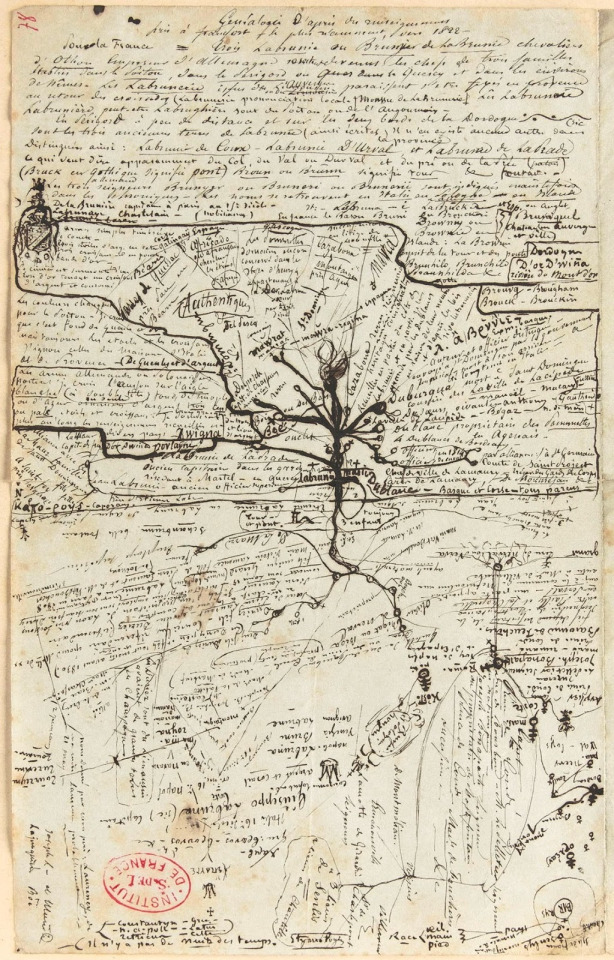

Gérard de Nerval, Généalogie fantastique, dite aussi délirante, 1841

#Gérard de Nerval#Généalogie fantastique#délirante#1841#pensée#écriture#texte#image#manuscrit#idée#mot

1K notes

·

View notes

Text

idée

La métaphore « idéalisante », constitutive du philosophie en général, ouvre Les figures du discours de Fontanier, lui fournissant aussitôt la plus grande généralité de son espace théorique. Tout le traité s’enfonce en effet dans l’écart entre le signifié et le signifiant, le sens et le sensible, la pensée et le langage, et d’abord l’idée et le mot. Or Fontanier rappelle, comme si de rien n’était, l’étymologie et l’origine enfouie du mot « idée » au moment même ou s’ouvre son livre et les idées : « La pensée se compose d’idées, et l’expression de la pensée par la parole se compose de mots. Voyons donc d’abord ce que sont les idées en elles-mêmes : nous verrons ensuite ce que sont les mots relativement aux idées, ou, si l’on veut, ce que sont les idées en tant que représentées par les mots. A. — LES IDÉES. Le mot Idée (du grec eidô, voir) signifie relativement aux objet vus par l’esprit, la même chose qu’image ; et, relativement à l’esprit qui voit, la même chose que vue ou perception. Mais les objets que voit notre esprit sont, ou des objets physiques et matériels qui affectent nos sens, ou des objets métaphysiques et purement intellectuels tout à fait au-dessus de nos sens ».

Jacques Derrida, « La mythologie blanche », in Marges de la philosophie, Les Éditions de minuit, Paris, 1972, p. 303.

#idée#Jacques Derrida#La mythologie blanche#Marges de la philosophie#Les Éditions de minuit#Paris#1972#métaphore#idéalisante#philosophie#Les figures du discours#Fontanier#généralité#espace#théorique#écart#signifié#signifiant#sens#sensible#pensée#langage#mot#étymologie#espression#paraole#eidô#objet#esprit#image

12 notes

·

View notes

Photo

#John Baldessari#True to form#1997#Goya#The disasters of war#Venice Biennale#photographie#image#texte

212 notes

·

View notes

Text

catégorie

La « pensée » - ce qui vit sous ce nom en Occident - n’a jamais pu surgir ou s’annoncer qu’à partir d’une certaine configuration de noein, legein, einai et de cette étrange mêmeté de noein et de einai dont parle le poème de Parménide. Or, sans poursuivre ici dans cette direction, il faut au moins souligner qu’au moment où Aristote met en place les catégories, la catégorie de catégorie (geste inaugural pour l’idée même de logique, c’est-à-dire de science de la science, puis de science déterminée, de grammaire rationnelle, de système linguistique, etc.), il entend répondre à une question qui n’admet pas, au lieu où elle se pose, la distinction entre langue et pensée. La catégorie est une des manières pour l’« être » de se dire ou de se signifier, c’est-à-dire d’ouvrir la langue à son dehors, à ce qui est en tant qu’il est ou tel qu’il est, à la vérité. « Etre » se donne justement dans le langage comme ce qui l’ouvre au non-langage, au-delà de ce qui ne serait que le dedans (« subjectif », « empirique » au sens anachronique de ces mots) d’une langue.

Jacques Derrida, « le supplément de copule », 1971, in Marges de la philosophie, Les Éditions de minuit, Paris, 1972, p. 218.

#Jacques Derrida#le supplément de copule#1971#Marges de la philosophie#Les Éditions de minuit#Paris#1972#catégorie#pensée#Occident#nom#noein#legein#einai#mêmeté#Parménide#direction#sAristote#place#geste#idée#logique#science#grammaire#système#question#langue#être#ouvrir#dehors

10 notes

·

View notes