#history:アメリカ

Photo

✿ ポップコーン | Popcorn

・トウモロコシを炒った食品である。主にスナック菓子として食されている。小粒で種皮が固いポップ種(爆裂種)のトウモロコシを乾燥させた粒を、油やバターをひいたフライパンなどで数分間炒り続けると、粒の中の水分が蒸発して膨張する圧力に耐えられなくなり、固い種皮が弾けてスポンジ状に膨張する。これがポップコーンである。なお、同じトウモロコシのスイート種では、ポップコーンは作れない。

・ポップコーンはネイティブアメリカンやメキシコ先住民がトウモロコシを利用し始めた頃から存在したらしい。ニューメキシコ州で紀元前3600年頃の遺跡からポップコーンの痕跡が見つかっている。どうやら、焚き火の中に乾燥させたポップ種の種子を投げ込んで、焚き火から飛び出した物を食べていたようである。16世紀から17世紀にかけてアメリカ大陸にやってきたヨーロッパ人は彼らからポップコーンのことを知ったが、ヨーロッパではトウモロコシは専ら家畜の餌として利用され始めたため、ヨーロッパ大陸ではポップコーンはあまり広がらなかった。しかしアメリカに渡った初代移民たちは、現地での農業に失敗しながら冬を迎える事態に直面したとき、友好的なネイティブアメリカンから提供されたシチメンチョウやシカの肉、そしてポップコーンといった食材によって餓死をまぬがれた経歴があるといわれ、感謝祭の伝説となっている。

・アメリカ合衆国では、ポップコーンは19世紀後半から菓子として食べられるようになっていたが、当時はコーンシロップから作った糖蜜を絡めた甘味仕立てであった。塩味が主流となったのは、世界恐慌時代である。他のあらゆる物価がインフレーションで上がっていく中、ポップコーンは比較的値段が上がらなかったため、5~10セントという安値で買える塩味のポップコーンは映画を見ながら食べる映画館の定番となった(館内へのポップコーン持込みを認めるかどうかは、映画館の売り上げを大きく左右したといわれる)。このことは恐慌中のアメリカの農家をいくばくか救ったとされている。

#popcorn#ポップコーン#history:アメリカ#アメリカ:ポップコーン#ネイティブアメリカ:ポップコーン#アメリカ:スナック#アメリカ#ネイティブアメリカ#アメリカ:とうもろこし#とうもろこし#アメリカ:ニューメキシコ#映画#style:ポップ#ポップ種#ポン菓子#お菓子#お菓子:アメリカ

3 notes

·

View notes

Text

#history#american revolution#amrev#polish history#russian history#tadeusz kosciuszko#casimir pulaski#paul bentalou#thomas jefferson#historical art#アメリカ独立戦争#Александр Суворов#napoleonic era#19th century#18th century#alexander suvorov#suvorov#jefferson#kosciuszko#founding fathers#us history

161 notes

·

View notes

Text

日本の考古学と科学思想の歴史。

第3章 :

日本の考古学者の皆さん、哲学的観点から見た新しい日本考古学へようこそ。 - 1868年当時、日本にはヨーロッパやアメリカで見られるような科学的根拠はありませんでした。日本がその精神やその一部を開放したのは、1868年から1869年の戊辰戦争後になります。米国のような国は日本の科学をモデルにするだろうから、非常に保守的だった。 日本で骨董品への関心が芽生えたのはいつ頃ですか? 江戸時代にはすでに骨董品への関心があったことが知られており、はるか昔にヨーロッパでも同様のことが起こりました。 日本の発掘の始まりは19世紀のほぼ終わりに始まり、数年前に日本でいくつかのローマ硬貨が発見されました。どうやら日本の封建領主は古遺物を収集するのが好きでした。おそらくそれらは中国のどこかの港から海岸に到着しました。日本語。 - 過去を知りたいという欲求は、どの大陸に属していても、すべての人類に共通のものであり、問題の時代についても同じことが言えます。 ヨーロッパやアメリカの様々な勢力が日本に到来したとき、彼らはその住民に影響を与えました。そのため、日本人によって日本考古学の父と考えられているエドワード・モースを、他の登場人物の中でも特に取り上げています。 19 世紀には、アメリカ哲学の最も偉大な学派の 1 つであるテイラー主義があり、これは台湾で考古学的発掘を行い、中国および韓国との関係を確立する日本の考古学の最も偉大な人物の 1 人である鳥居龍蔵に影響を与えることになります。 - 気に入っていただければ幸いです。今後の投稿でお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

-

HISTORY OF JAPANESE ARCHEOLOGY AND SCIENTIFIC THOUGHT.

Chapter 3 :

Welcome, Japanesearchaeologicalists, to a new installment of Japanese archaeology, seen from a philosophical point of view. Having said that, get comfortable and let's begin.

-

In 1868 Japan did not have a scientific base per se as we can see in Europe or the United States, it will be after the Boshin War of 1868-69 when Japan opened its mentality or part of it, since a good part of the population was very conservative because Countries like the United States would model Japanese sciences. When did interest in antiques arise in Japan? It is known that in the Edo period there was already interest in antiquities, something similar happened in Europe a long time ago. The beginning of the Japanese excavations began almost at the end of the 19th century, a few years ago some Roman coins were discovered in Japan, apparently a feudal lord in Japan liked to collect antiquities, they probably arrived from some port in China to the coasts Japanese.

-

The desire to know the past is something that all human beings share, no matter what continent you belong to and the same can be said about the era in question. When the different powers from Europe and the United States arrived in Japan, they influenced its inhabitants, thus we have, among other characters, Edward Morse, considered by the Japanese, the father of Japanese archaeology. During the 19th century we have one of the greatest schools of American philosophy, Taylorism, which will influence one of the greatest figures of Japanese archeology Torii Ryūzō who will carry out archaeological excavations in Taiwan, establishing relations with China and Korea.

-

I hope you liked it and see you in future posts, have a good week.

#日本#歴史#考古学#哲学#人類学#人類進化学#アメリカ合衆国#科学#東アジア#エドワードシルベスターモース#戊辰戦争#ヨーロッパ#江戸時代#テーラーリズム#ユネスコ#Japan#History#Archaeology#Philosophy#Anthropology#Human Evolution#United States of America#Science#East Asia#Edward Sylvester Morse#Boshin War#Europe#Edo Period#Taylorism#UNESCO

15 notes

·

View notes

Quote

"OK" は世界でもっとも使われている英単語である。この起源はじつは1839年のアメリカで、"oll korrect" がOKと略されたのが最初。当時、なんでも頭文字をとるのが流行っており、しかも意図的にミススペルするのがクールだと思われていた。

https://people.howstuffworks.com/history-ok.htm

HowStuffWorks · 2023年2月23日

Made in America: The Ridiculous History of 'OK'

The fad for abbreviations like LOL is nothing new. In fact, this trend in the 1840s

新山祐介 (Yusuke Shinyama): ""OK" は世界でもっとも使われている英単語である。この起源…" - Mastodon 🐘

12 notes

·

View notes

Text

朝鮮の植民地と、属国の歴史 【朝鮮半島の統治国の歴史】

朝鮮の植民地と、属国の歴史 【朝鮮半島の統治国の歴史】 紀元前108年~220年:漢(植民地) 221年~245年:魏(植民地) 108年~313年:晋(植民地) 314年~676年:晋宋梁陳隋唐(属国) 690年~900年:渤海(属国) 1126年~1234年:金(属国) 1259年~1356年:モンゴル(属国) 1392年~1637年:明(属国) 1637年~1897年:清(属国) 1897年:下関条約により清の属国��ら開放される 1903年:ロシア朝鮮半島を南下。日本の尽力によりロシアの属国化を回避 1905年~1910年:日本(保護国) 1909年:早期併合に慎重であった伊藤博文内閣総理大臣が安 重根(アン・ジュングン)に暗殺される 1910年~1945年:日本(併合) 1945年~1948年:アメリカ(非独立) 1948年:大韓民国成立(アメリカ軍による朝鮮統治によって国家基盤が形成され成立) 1948年:軍事独裁政権誕生 1948年:済州島4.3事件 3万人虐殺 1950年:朝鮮戦争 400万人殺し合い 1950年:保導連盟事件 30万人虐殺 1951年:国民防衛軍事件 10万人虐殺 1951年:居昌事件 8500人虐殺 1979年:軍出身の大統領政権誕生 1980年:光州事件 600人虐殺 1993年:初の文民政権誕生 History of the colonies in Korea, and the history of the vassal states [History of the ruling countries of the Korean Peninsula]. 108 - 220 B.C.: Han Dynasty (colony) 221 - 245: Wei (colony) 108-313 B.C.: Jin (colony) 314-676: Jin Song Liang Chen Sui Tang (vassal state) 690-900: Balhae (vassal state) 1126-1234: Jin (vassal state) 1259-1356: Mongolia (vassal state) 1392-1637: Ming (vassal state) 1637-1897: Qing dynasty (belonged to China) 1897: Liberated from the Qing by the Treaty of Shimonoseki 1903: Russia moves south across the Korean peninsula. Avoids becoming a vassal state of Russia through the efforts of Japan 1905-1910: Japan (protectorate) 1909: Prime Minister Hirobumi Ito, who was cautious about early annexation, is assassinated by Jung-geun Ahn. 1910-1945: Japan (annexed) 1945-1948: U.S. (non-independent) 1948: Establishment of the Republic of Korea (the foundation of the nation is laid by the U.S. military rule of Korea) 1948: Military dictatorship established 1948: Jeju Island 4.3 Incident: Massacre of 30,000 people 1950: Korean War: 4 million people killed 1950: Hodo Incident: 300,000 people massacred 1951: National Defense Force Incident: 100,000 people massacred 1951: Geochang Incident, massacre of 8,500 people 1979: Birth of military-born presidential administration 1980: Gwangju Incident: Massacre of 600 people 1993: First civilian government 한국의 식민지 역사와 속국의 역사[한반도 지배국의 역사]. 기원전 108 - 220년: 한나라(식민지) 221 - 245: 위(식민지) 기원전 108-313년: 진(식민지) 314-676: Jin Song Liang Chen Sui Tang(속국) 690-900: 발해(속국) 1126-1234: 진(가신국) 1259-1356: 몽골(속국) 1392-1637: 명나라(속국) 1637-1897: 청나라(중국에 속함) 1897년: 시모노세키 조약으로 청나라로부터 해방 1903년: 러시아가 한반도를 가로질러 남쪽으로 이동합니다. 일본의 노력으로 러시아의 속국이 되는 것을 피함 1905-1910: 일본(보호국) 1909년: 조기 합병을 경계했던 총리 이토 히로부미가 안중근에 의해 암살됨. 1910-1945: 일본(병합) 1945-1948: 미국(비독립) 1948년 대한민국 건국(미군정으로 건국의 기틀 마련) 1948년: 군사 독재 정권 수립 1948년: 제주도 4.3사변: 3만 명 학살 1950: 한국 전쟁: 400만 명 사망 1950년 호도사변 30만명 학살 1951년: 국방군 사변: 10만 명 학살 1951년 거창사변, 8,500명 학살 1979년: 군부 태생의 대통령 행정부 탄생 1980년: 광주사변: 600명 학살 1993: 최초의 민간 정부

78 notes

·

View notes

Text

Similar to my last post about Spanish or Portuguese , this is how to tell the difference between chinese and Japanese, because of just how similar they look! (Keep in mind I'm only studying Japanese and don't know ANY Chinese, so some of this may be off! SORRYYY!!!)

GENERAL HISTORY AND BACKGROUND:

One of the big things that makes Japanese and Chinese writing so similar is that Japanese takes many words from Chinese and puts them into in the Kanji writing system, which has over 50,000 separate characters, although the average native japanese speaker knows between 1500 and 2500. Along with hiragana, which is used for words in/from Japan. Then theres katakana which is used for foreign words, (like names and foods) and each writing system is used interchangeably and can be mixed up even in the same sentence! (Its REALLY confusing)

In Japanese too (but not for foreign words) each word can have 1 or 2 translations, either in hiragana or kanji. All Kanji does to a word is turns it into a more complicated, but more comprehensive version to make it more recognizable and faster to read. (SO CONFUSING)

For example, the word for cat in hiragana is ねこ, (pronounced Ne-ko) while in kanji it would be 猫 (also pronounced Ne-ko!). They're pronounced the exact same, but written differently.

a good example of this would be numbers! The translation to japanese would be either いち (hiragana) or 一 (kanji) both the hiragana and kanji pronunciation would be the same, which would be I-chi. In chinese, one would also be 一, but pronounced Yī this time! same writing, different pronunciations!

Although, not all Japanese words have Kanji set to them. So to fill in the gaps, they have to use the other writing systems like Katakana and Hiragana. Every sentence can be written multiple ways!

VISUAL DIFFERENCES AND.. NOT HISTORY:

So, lets say I wanted to translate "My brother Oliver is from the united states" into both Japanese and Chinese. In japanese, words like oliver and United states would be translated into katakana since they are foreign words. while in chinese they would find the closest character to match the sound.

In japanese, quotation marks are represented with 「 and 」 , while in chinese its still " and "!

Keep in mind that compared to kanji, katakana and hiragana are much simpler!

(im taking these translations from google so take the writing with a grain of salt!!)

so, in katakana, oliver = オリバー and united states = アメリカ . these translations basically sound out the words, so if you were saying it it would sound pretty close to english! (O-ri-ba, and a-me-ri-ka)

the direct translation to japanese would be 私の弟のオリバーはアメリカ出身です. pay attention to the complexity of each symbol and now look over at the chinese translation, which would be 我的兄弟奥利弗来自美国. the characters are MUCH more complicated! To make up for that, sentences in japanese are more likely to be longer length wise because of the breaking up of the words (but not always!)

So, lets try with a couple more examples! make sure to be looking at the characters and the complexity of each of them!

Sentence: I need to go to the convenience store

Japanese: コンビニに行かなければなりません

Chinese: 我要去便利店

Sentence: Which curtain should we get?

Japanese:どのカーテンを買おうか?

Chinese: 我们应该买哪种窗帘?

Sentence: Can I get another chip?

Japanese: 別のチップを入手できますか?

Chinese:我可以再买一个芯片吗?

Sentence: I was responsible for what happened to John F. Kennedy

Japanese: ジョン・F・ケネディに起こったことの責任は私にあった

Chinese: 我对约翰·F·肯尼迪的遭遇负有责任

Sentence: I like to play video games in my free time

Japanese: 私は自由時間にビデオゲームをするのが好きです

Chinese: 我喜欢在空闲时间玩电子游戏

Sentence: He asked me, "Can I pet that cat over there?"

Japanese: 彼は私に「あそこの猫を撫でてもいいですか?」と尋ねました。

Chinese: 他问我:“我可以摸摸那边的猫吗?”

Many things i have said in this could be wrong, so feel free to correct me! I just am tired of people mixing up these languages and these are some of the things that I have learned (other than knowing some japanese lmfao) have fun in whatever you choose to do with this!!

#japanese#chinese#languages#.. geoguessr tips#might make another version of this but with korean#and thai#once you get the hang of this it gets super easy#ANWAYS#hiro.txt#language

17 notes

·

View notes

Text

Atsuo Nakayama's "Otaku Globalisation" Vol. 34Obey Me!: NTT Solmare’s "Doing what no one else is doing" DNA, which created the top otome game title with over 7 million downloads in North America¹.

Article Date: 15 Sep 2022 12:04 JST

Original Article: 【連載】中山淳雄の「推しもオタクもグローバル」第34回 Obey Me!:北米で700万DL突破の乙女ゲームトップタイトルを作り上げたNTTソルマーレ「誰もやっていなことをやる」遺伝子

Interviewed by: Atsuo Nakayama (中山淳雄), Entertainment sociologist, President of Re entertainment

Have you heard of the app game called ‘Obey Me!’? This is a so-called ‘otome game’ where you experience dramatic love with 7 handsome demon brothers. In Japan, not many people may know about it. However, the fact that this game has already reached 7 million downloads worldwide, and is a huge hit in the US – where the majority of the users are from – is surprisingly unknown by many. In this interview, we spoke to the producer from NTT Solmare, that creates this little-known hit title called ‘Obey Me!’.

■ NTT Solmare, a prominent and growing member of the NTT West group of companies

--: We are pleased to welcome 'ObeyP', the producer of Obey Me! by request of anonymity. Please begin by introducing yourself.

Sorry that we asked for anonymity at the beginning. In the Obey Me! project, which always focuses on "building as a team", we don't mention names one by one. We always announce developments as the Obey Me! team, so although we had the opportunity to interview you this time, we decided to remain anonymous.

--: It’s fine, I still think it's a very valuable opportunity for you to tell us the facts about Obey Me! As you are the producer, let's call you ObeyP. Can you tell us about your history so far?

I joined NTT Solmare in 2007 as a contract employee. I was first in the Comic Cmoa division, doing some quality control work, but around 2012 I moved to the gaming division and have been a producer since its launch, as the drafter of Obey Me! which was released in December 2019.

--: NTT Solmare itself is a very unusual company, isn't it? It was originally set up by NTT West to take on the challenge of a new business, right? 'Comic Cmoa' is a well-known service.

When the company was first established in 2002, we were in the business of offering content for PDA terminals. Later, while exploring mobile phone content services, we thought that comics might work, so we launched Comic i (now Comic Cmoa). We also started a game business for mobile phones around 2010 with the aim of creating services that would become the second pillar after Comic Cmoa.

--: Some people are transferred from NTT West, and isn't the corporate culture totally different? It's a surprise that a company so committed to providing content is formed within the NTT group in the first place².

It's really open-ended. The people who originally set up the company valued the challenge of being eager to try new things, and from the start there was a corporate culture of not being restricted by existing frameworks. The people who started as contract workers and temporary workers have now been with the company for more than 10 years, and the permanent staff are carrying on the culture.

The company has 300 employees, and of course many of the managers and above are on loan from NTT West, but there is a sense that those on loan are observing the culture of the company. It has been 20 years since the company started, but we are a company that is constantly launching new things, such as releasing otome games for overseas markets and starting a live-streaming voice-over actor service, with the idea of "doing something no one else is doing".

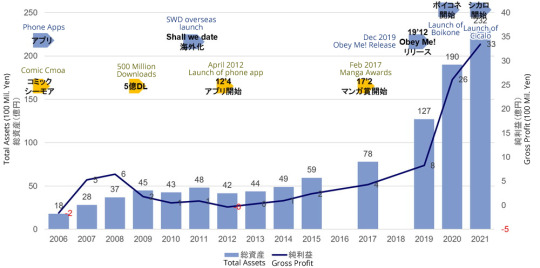

--: Here is a chart of Solmare's financial earnings and statement from the financial report in Figure 1. The company's assets increased from 5 billion yen to 20 billion yen in the latter half of the 2010s, as it gradually grew with Comic Cmoa and the game business as their pillars. The pandemic could be a defining factor, but it is by inference that “Comic Cmoa” and “Obey Me” were the 2 leading powers. I'm focusing more on the fact that they had already expanded their gaming business to North America in 2011...

Right. I think we were very early in our overseas development, mainly in North America with the "Shall we date?" series.

Figure 1: NTT Solmare Company Performance Data

Source: Prepared by the author based on the disclosed financial statements.

--: Do you have any overseas offices? Is it much like the apartment office in Tokyo, and everyone is basically based in Osaka, right?

No, we have no overseas offices. From planning and development to promotion, Osaka is the centre of our business.

--: Do you also engage in game development? How many people are in each division?

The total number of people working at Solmare is about 300. Among them, about 40 people are involved in ‘Obey Me!’. We had in-house development for our previous titles, but we have asked Now Production to develop ‘Obey Me!’.

--: It is really unique that you were even doing in-house development. For there are many other major capital-based companies that specialise only in publishing mobile games.

■ Japanese Otome Games in the 2010s: A History of Expansion into North America

--: Around 2010, the "joseimuke game" genre³ itself was rare. Were they focused on this genre from the beginning?

At first, we made a wide variety of game titles. Of course, we also made games for male users. Then, there was a person who loved otome games, and said, "I want to try my hand at this!" It is known that this became the predecessor of the Shall we date? series.

--: It costs a lot of money just to make one, but is it really that simple to do?

Well, after all, "Doing something no one else is doing" is in the corporate DNA. And it is still true to this day that the company is able to grasp the passion of the people in charge and entrust us with their work.

--: Then, with the success of "Shall we date?" there, you started to specialise more and more toward the female market. Looking at the releases in the 2010s until "Obey Me!" became a big hit, a lot of derivative titles were created in units of 10 to 20, right? Did they sell well in overseas markets as well?

(Laughs) Our strategy was to produce a large quantity of products and gain market share. In overseas, or rather in North America, there were some telling figures. When the first ninja-themed game was released, it was a ‘how did it go this far!?’ moment. The fact that there was almost no competition was a big factor, and surprisingly (in those days) there were a certain number of users in North America who liked Japanese otome games, so rather than just using titles that had already been released in Japan, we decided to create something specifically for overseas users that is the "Shall we date?" series.

--: I remember well "Be My Princess" (2012) by Voltage as an otome game for North America. The characters were all changed for the North American market… which was very strange.

*Voltage Inc., a leading otome game company, had been in the North American development business since 2011, but has withdrawn in 2021.

We have made the same kind of trial and error. In the end, "too much customisation is counter-intuitive and cannot be accepted". North American users also think of it as a Japanese otome game, thus we do not voice-over the voice actors in English but leave them in Japanese and use subtitles, and we keep the visuals as they are in the school or Japanese fantasy style.

--: On the other hand, what are the areas that you try to change?

Since we have a diverse workforce, including non-Japanese employees within our company, we study their local cultures and ways of thinking to effectively reflect them in our stories and characters, including the main character.

■ Obey Me!, made exclusively for overseas market, were flooded with 7 million users worldwide

--: Immediately after its release, Obey Me! became a hit the size of all the dozens of titles you have released so far combined. What do you think is the reason for this success?

Of course, the story and characters were well received, but I think a major factor was the change in gameplay from the novel type, where you read the story by paying for tickets. The mainstream Japanese style of acquiring cards through gacha and training them is common in Japan, but there were not many otome games in North American market based on such a system.

--: In a way, that is another manifestation of the "doing something no one else is doing" culture. Gacha raising games are not in the tens of millions of yen (~70,200 USD) unit of development cost of novel games, are they? They cost hundreds of millions of yen. (~702,000 USD)

Yes, we are working with a specialised game development company like Now Production, and the budget which was at a different scale than in the past also posed a challenge.

--: This is also a credit to the Solmare management team who agreed to this. They were willing to take on a challenge with a development cost that was different from anything they had ever done before, and to do it exclusively overseas, without releasing it in Japan. It is also amazing that ObeyP was able to build up credibility within the company.

(Laughs) That’s for sure. Of course, I was not approved solely based on my enthusiasm, but even so, I am very grateful to the company for entrusting me with this project, which was a huge challenge. NTT Solmare's culture of "leaving things to people who want to do them" is also a big part of this.

--: But I don't think any company can just make a product for North America out of the blue. You do not have an overseas base, and in the first place, would you make it mainly with people like ObeyP who are well versed in foreign countries?

Ah, but I can’t speak English? (laughs) Neither have I lived there.

--: What!!?? Is that true? A game with 7 million downloads overseas, is made by someone who can't speak English!?

Since 2012, we have been working on in-house titles for overseas markets, so of course we have been researching what kind of things people like. I have watched all kinds of foreign dramas and movies, and I have also studied foreign animation from the perspective of what local people have grown up watching since childhood. I thought about how people are attracted to scenes like this in romance, and I look at them all the time and think about what kind of style would be acceptable to them.

I often discuss ideas with the translation team, which includes native speakers.

--: That is a very encouraging story. It is not necessarily that you have people who have been in North America for a long time or who are fluent in English.

I feel that we are creating a large-scale app for North America together with businesses and creators who share our vision. By involving external people such as scenario writers and illustrators, the challenge of creating a title that will excite ladies around the world is interesting in and of itself.

--: What countries after North America were your games were being played in overseas?

The USA has the largest number of users and sales, but we also have players in Europe, Southeast Asia, and many other countries.

■ To change from "Obey Me! Overseas" to "Obey Me! Worldwide," including Japan

--: What do you hope to do with Obey Me! from that point onwards?

I would like to expand the enthusiasm of the English-speaking community to other countries, including Japan, and I would like more people to know about the enthusiasm felt by users on social media. I believe that the challenge is how to expand this kind of "fandom" itself.

--: You also worked on a web-animation project for July-December 2021.

Colored Pencil Animation Japan, the creator of the PV, has produced a 12 episode, 5-minute animation, which is available in the app. The first season is streamed by Funimation⁴. The response was quite positive, and we have been streaming the second season since July this year.

--: I think it was also a difficult time for you to proceed as much as you wanted to because of the pandemic. At this magnitude, there is a good chance for an animated TV series, and there is also a chance for commercialisation.

That's right. Since our company has been in the game business for so long, there are still some challenges in animation and merchandising. The second anime season will be available on Crunchyroll⁵ as well as in the app, and we would like to further strengthen overseas development in areas other than games.

However, while it was said to have 7 million downloads, it was during the pandemic, so I never actually saw that "enthusiasm" with my own eyes once. We exhibited on-site in Los Angeles for the first time since the release of the app at AX (Anime Expo) in July 2022, and were able to feel the enthusiasm of our fans that we could not have imagined.

--: That's for sure!! Since events have been completely suspended for the past 2 years, it is difficult to feel the enthusiasm of the 7 million downloads, even though it is a huge achievement.

That is why I would like to actively participate in exhibiting at various events starting this summer, and expand the community both in Japan and overseas along with the amount of enthusiasm. We expect many topics of conversation to spread from this summer.

--: Finally, do you have any message for current and prospective fans of 'Obey Me!'?

Thank you for your continued support of ‘Obey Me!’. The app is now in its third year since its release in 2019, and we hope to continue to provide fresh surprises and lots of emotions so that this title will continue to bring smiles to everyone's faces. Please continue to support Obey Me! and their characters’ lives in the Devildom, Human World, and Celestial Realm.

------------

¹ TL note: The title given here is inaccurate, IMO. Rather than North America only, the number of downloads should include about 160 countries around the world combined, including other English-speaking countries as well as their home country Japan.

² The NTT Group in Japan mainly focuses on telecommunications. As such companies like NTT Solmare stands out among the rest from other companies under the NTT corporation, in which they are working on different aspects from their core service.

³ ‘Joseimuke game’ (女性向けゲーム), a genre of video games that were specifically targeted for the female users. They can range from having mostly male characters without romantical elements, to those that involve romance - known as ‘otome game’ (乙女ゲーム) - such as those from the ‘Shall We Date?’ series of mobile apps. ‘Boy’s Love (BL)’ games are also included in this genre.

⁴ Region restricted. Not available outside of certain regions.

⁵ Region restricted. Not available outside of certain regions.

#obey me#おべいみー#translation#translations#saori k translations#obeyme#obey me jp#solmare#ntt solmare#gamebiz

35 notes

·

View notes

Text

世界の歴史教科書 - 株式会社 明石書店

アジア・欧米の中学校歴史教科書は何を教えているのか。近現代の植民地問題、世界大戦をどのように記述しているか、各国の専門家を交えて比較・検討する。ナショナリズム優位、多様な資料の比較による複眼的な視点の導入など、様々な特徴が浮かび上がる。

目次

韓国……民族主義史観に依拠した歴史

中国……生きいきと,リアルな記述

シンガポール……八〇年代の「教科書問題」が引き起こした“変化”

ベトナム……歴史教育と人びとの「過去の記憶」

インドネシア……独立を勝ちとったという誇り

ドイツ……歴史を現代の問題として考える

ポーランド……歴史意識は教科書よりも家庭教育でつくられる

イギリス……世界を多角的に読み解く認識を育てる

オランダ……鮮明な加害・被害の濃淡

アメリカ合衆国……討論を中心とした歴史の授業

日本……学ぶ側からの視点

世界の歴史教科書 書籍検索 - 株式会社 明石書店

- - - - - - - - - - - - - - - -

「世界史」の世界史(学術俯瞰講義) The World History of “World History” (Global Focus on Knowledge) | UTokyo OCW (OpenCourseWare)

東京大学教養学部 の「「世界史」の世界史」

13回分の講義資料の動画

(2012年度冬学期)

世界史という名前の科目は、日本や中国など東アジア諸国に特徴的にみられ、欧米や中東などでは単に「歴史」と呼ばれる科目しかありません。また、大筋は同じだとしても、国によって、教科書の内容は微妙に異なっています。世界史は、決して一つではないのです。なぜでしょう。

世界史の理解は、自分たちの生きる世界をどう認識するかということ、すなわち世界観と深くかかわっているからです。現代世界でも、人々の世界観は同じではありません。まして、過去においては、地域や時代によって様々な世界観があり、従って、世界史の理解の仕方も一様ではありませんでした。

この講義では、現代と過去における多様な世界観と世界史理解を紹介し、皆さんが高校で学んだ世界史がどのようにして成立したのかを解説します。

これは、世界史を生み出す歴史学という学問の歴史を俯瞰してみせる連続講義です。また、この機会に、現代の私たちにふさわしい世界史理解はどのようなものかを一緒に考えてみましょう。

9 notes

·

View notes

Text

The reason for the existence of the United Nations Secretary-General (Essay)

Ban Ki-moon

Ban Ki-moon, the 8th Secretary-General of the United Nations, is widely regarded as the worst Secretary-General of the United Nations in history. This man, who rose to prominence as a South Korean diplomat, took many actions to benefit South Korea, and when his neutrality was questioned, he roared, ``There is no neutrality in the United Nations.'' Guterres, the current 9th Secretary-General of the United Nations, has served as Prime Minister of Portugal and as the United Nations High Commissioner for Refugees and is more impartial than his current position, but Ban’s bias is striking. Later, Ban Ki-moon tried to become the president of South Korea, but was turned away by the Korean people on the grounds that he would ``not make much of a contribution to South Korea.''

Now, there have only been nine Secretaries-General of the United Nations, which is a small number, but if you think about the countries that have held this post, there are relatively many countries such as Burma (currently Myanmar), Austria, Egypt, South Korea, and Portugal. Many are from small countries. The Secretary-General of the United Nations is elected by the permanent members of the United Nations, and his role is most required to mediate disputes. This is by no means a small role, but an important one that will require his insight as a representative of a small country.

However, the United Nations was originally started by the three victorious powers of WW2 - the United States, Great Britain, and the Soviet Union (now Russia) to define the world order, and the Secretary-General of the United Nations was limited to giving advice as a representative of small countries. It cannot be denied that there is.

Interestingly, the three enemy Axis powers of WW2 - Germany, Japan, and Italy - cannot become permanent members of the United Nations Security Council, but they are also not the countries of origin of the Secretary-General of the United Nations. Is it because it is recognized that they are not small countries?

Rei Morishita

国連事務総長の存在理由(エッセイ)

第8代国連事務総長の藩基文は、史上最低の国連事務総長との評価が定まっている。韓国の外交官あがりのこの男は、韓国に便宜を図る行動を多く行い、その中立性に疑問を呈されると、「国連に中立はない」と嘯いた。現在の第9代国連事務総長のグテーレスは、ポルトガル首相、国連難民高等弁務官を務めて現職になり公平なのに比べると、その偏りが顕著だ。のちに藩基文は韓国大統領になろうとしたが「韓国への寄与が少ない」との理由で、韓国国民にはそっぽを向かれた。

さて、国連事務総長は歴代9人しかいなくて、人数は少ないが、どんな国の人がこのポストに就いたか考えると、ビルマ(現ミャンマー)、オーストリア、エジプト、韓国、ポルトガルなど、比較的小国の出身者が多い。国連事務総長は、常任理事国の推選で選出され、紛争の周旋がもっとも求められる役割となっている。決して小さな役割ではなく、小国の代表としての見識が問われる重要なものであろう。

ただ国連はもともとWW2の戦勝国3国――アメリカ、イギリス、ソヴィエト(現ロシア)が世界秩序を定めるために始めたものであり、国連事務総長は小国の代表として助言するにとどまるという限界を持っているのは否定できないであろう。

面白いことに、敵役であるWW2の枢軸国3国――ドイツ、日本、イタリアの場合、常任理事国になることは不可能であるが、国連事務総長の出身国にもなっていない。一応小国ではないと認められているからであろうか?

#United Nations#Secretary-General#Essay#Ban Ki-moon#Guterres#mediate disputes#representative of a small country#rei morishita#three enemy Axis powers

3 notes

·

View notes

Text

2023年2月18日

【新入荷・新本】

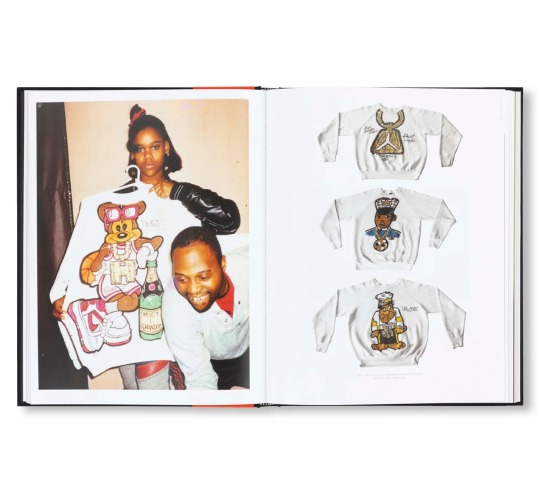

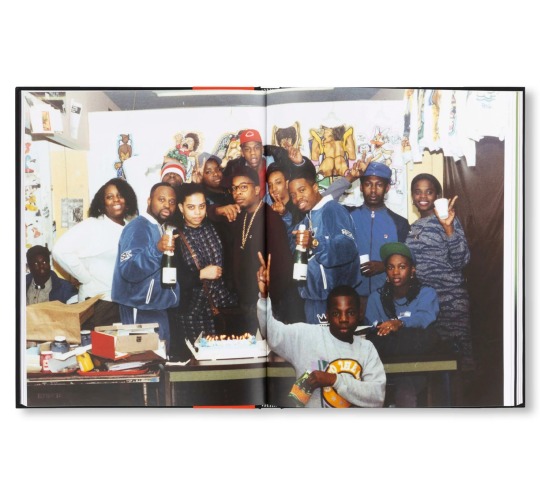

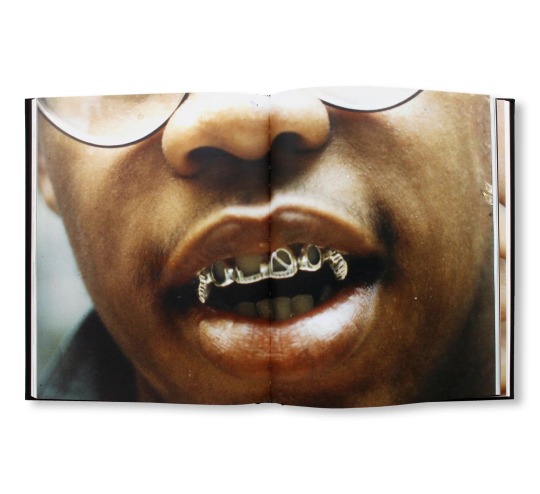

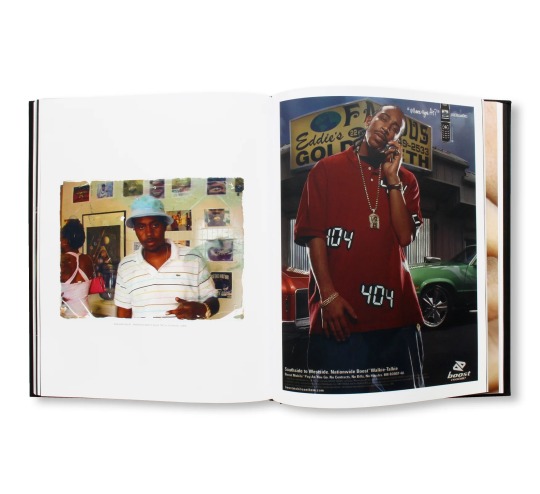

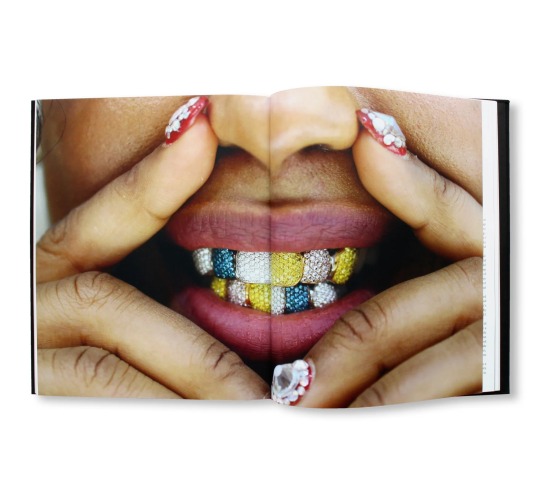

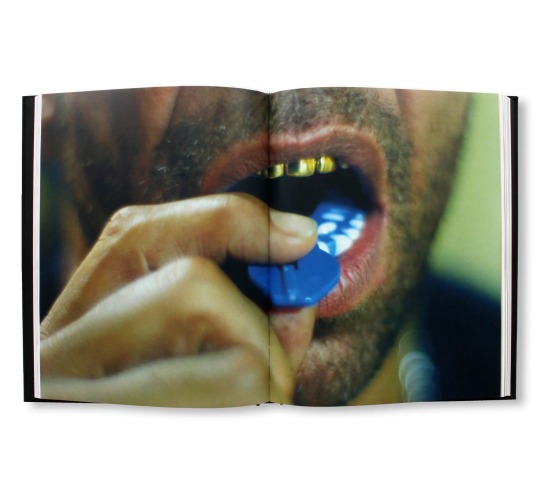

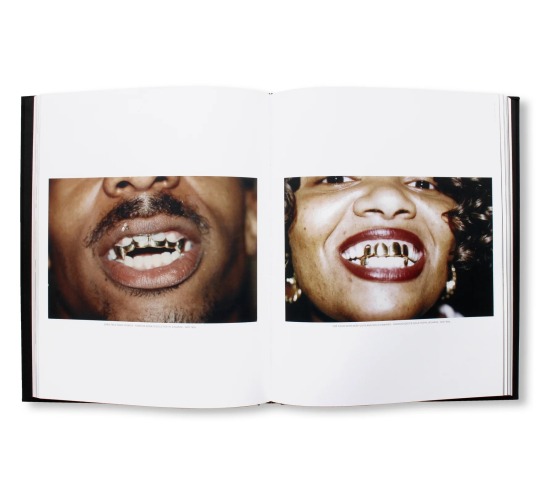

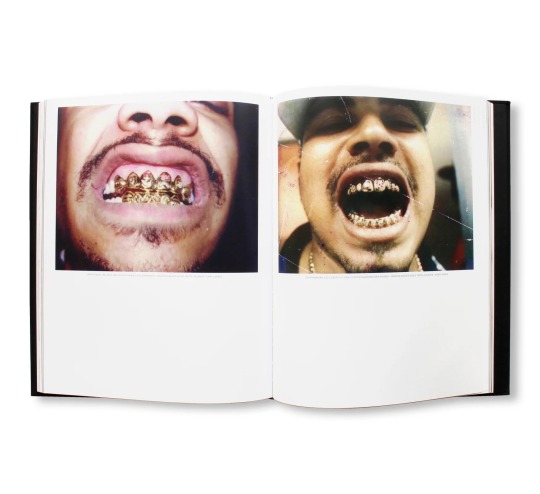

Eddie Plein Mouth Full Of Golds (Second Edition), IDEA, 2023

Hardcover. 236 pages. 280 x 220 mm. Color. Limited edition of 2,000 copies.

価格:15,400円(税込)

/

アメリカのジュエラーでありグリルズの祖と呼ばれるエディ・プレイン(Eddie Plein)の作品集。「マウス・フル・オブ・ゴールズ(Mouth Full Of Golds)」ー 金冠、金の前歯、粗金、グリルズ ーさらには、ダイヤモンドや真珠まで、「かの有名な」作者とその彩られた歯(そしてヒップホップの顔となったあの偉大なる笑顔)を写真とともに紐解くヒストリー・ブックである。2021年に自費出版として400部発行され瞬く間に完売した本書を、イギリスの出版社「IDEA」が第二版として再版した。

この物語は、「かの有名な(‘Famous’)」エディ・プレイン、その人生と仕事、自身が先駆者となった装飾としての歯科学の黄金時代、そしてヒップホップの顔ともなったあの不朽の笑顔を描く。本書は、ケビン・ジョーンズ(Kevin Jones)、80年代後半からグリルズを記録してきた映画監督兼作家であるライル・リンドグレン(Lyle Lindgren)そしてその友人たちのアイデアから生まれた。彼らはインタビューを行い、写真を入手し、事実検証を行い、デザインやアートディレクションを手がけ、2021年に刊行を実現した。

アトランタの「フェイマス・エディーズ・ゴールド・ティース(Famous Eddie’s Gold Teeth)」の看板の前で撮られた一枚、当時のヒップホップ界の功労者は皆揃って客であった、NYを拠点に活動するグラフィティアーティ��ト「シャツキングフェイド(Shirt King Phade)」とドーン(Dawn)が写る一枚、ギャビー・イーラン・ジュエリー(Gabby Elan Jewelry)によるデザインが施されたグリルズ「Exotica」、タイラー・ザ・クリエイター(Tyler, The Creator)の下歯、本書の至る所に現れる「この世の奇才」ナズ(Nas)とケリス(Kelis)が写る一枚。これらのイメージで語る視覚的情報、テキストで綴られる鮮やかな物語など、本書にはその世界のすべてが揃っている。

序文はニューヨーク出身のラッパーであるエイサップ・ファーグ(A$AP Ferg)が手がけており、作者の個人史と、ブラック・クリエイティブ・カルチャーの文脈の中でゴールドとグリルズを位置付けている。あわせて、ミュージックビデオ・ディレクターのヴァシュティ(Va$htie)、音楽プロデューサーでありDJのゴールディー(Goldie)、ラッパーであり音楽プロデューサーのエイサップ・ロッキー(A$AP Rocky)、ラッパーのジャスト・アイス(Just-Ice)、フォトグラファーのジャネット・ベックマン(Janette Beckman)、そしてこの第2版では新たにファッションデザイナーのマーク・ジェイコブス (Marc Jacobs)が加わり、それぞれのストーリーを語っている。

(twelvebooksによる本書紹介文)

Mouth Full Of Golds, written by director Lyle Lindgren and Eddie Plein. A book of caps, fronts, slugs and grills — even diamonds and pearls. This is the illustrated history of New York’s ‘Famous’ Eddie Plein, the golden era of dentistry he ushered in, and the great big glittering smile he left on the face of hip hop.

A$AP Ferg provides the introduction in an extraordinary piece of writing — placing golds and grills in his personal history and the context of black creative culture. Also telling their own stories are, amongst many others, Va$htie, Goldie, A$AP Rocky, Just-Ice, Janette Beckman and, new for this second edition, Marc Jacobs.

The definitive book on grills as told through the life and times of Famous Eddie’s Gold Teeth.

This is the second issue of the originally self-published book in 2021 which sold out immediately (400 copies), and now IDEA has taken it on for a full run of 2,000 copies as the second expanded edition.

Foreword by A$AP Ferg

Contributions + interviews from Goldie, Lando Golds, A$AP, Rocky, Shirt King Phade, Va$htie, Dr Dax, Just-Ice, Janette Beckman, David Da Jeweler, Big Gipp, Gabby Elan, CeeLo Green, and Marc Jacobs.

7 notes

·

View notes

Text

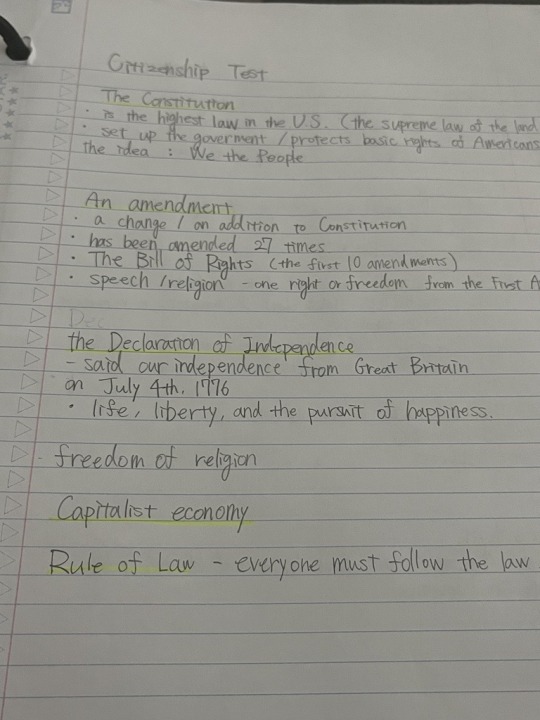

2nd week: Assignment

今日は毎日扱かれているアサイメントについて書きます。

Algebra (数学)をとっているのですが、毎日ワークがあり提出したりしなかったり、、、日によりますが。でも精度を高くないとその分毎回評価されていくので、一回一回の積み重ねです。A+をキープするのは難しいけれど、逆に挽回をしやすいです。

私はAmerican Historyとgovernmentをとってます。どちらにおいても、日本の歴史総合の授業で世界史を学んでおいてよかったなと思いました。日本語で理解をできていないものを英語で学ぶのは更にハードルが高いと思うので、、、ですが、アメリカ政治に関しては英語で学ぶようにしてます。文を英語で読んで、頭の中で日本語に変換して、さらに考えたことを英語に変換するのはあまりにも効率が悪く時間がかかるからです。

それにしても教科書が本当に本当に分厚いです。そして、内容が全て濃い。日本では年号や名称、事柄がさらっと書いてあることが多く、なぜ、何がそうなったのか、言葉の意味の内容が薄いように感じます。これは日本史は紀元前から学ぶので、学ぶべき範囲が長いというのもあるのかなと。アメリカ史は独立宣言である1776年から学び始めたので、日本史に比べると学ぶ範囲はかなり短いです。

教科書やプリントの分量はすごく、自分の考えを問われる問題も多いため、周りよりやっぱり時間はかかってしまいます。でも、先生からワークシートのプリントを別途貰い、家で事前に読んでおいたり、最近はアメリカ政治について無知すぎたので事前に予習をしていました。(写真はその一部です、字も汚く読みづらいですが。)そしたら、次の授業でちょうどやっていた単語や事柄が出てすぐに理解できたのが嬉しかったです。

余談ですが、日本ではあまり夢を見ないのですが、最近眠りが浅いのか、夢を見ることが多いです。夢の中では日本語の世界です、、、これは完全にまだ英語になりきってないってことなのかな、と。そのため最近の目標は英語の夢を見ることです笑

そして、昨日は初めて友達と3人でお出かけをしました!夜ごはんにはCheesecake factoryに行き、メニューがエッセイみたいに沢山あり長く、選ぶのにとても悩みました。。。が、美味しかったです!チェキで記念写真も撮れ、たくさんモールのお店を回れてとっても楽しかったです!

【最近学んだスラングや言葉】

•It's GUCCI

•It is what it is

2 notes

·

View notes

Text

Capitulo 1:ヨーロッパの雰囲気が漂う五稜郭/Goryokaku a hallmark with European airs.

-

Sean bienvenidos a una nueva entrega de cultura e historia japonesa, en este caso vamos a hablar sobre Goryokaku, localizado en Hakodate en la prefectura de Hokkaido al norte de la isla de Honshu.

-

Toponimia de Hokkaido en, el siglo XIX se llamaba Ezo, último reducto del shogunato contra el nuevo orden creando una república (1868-1869). Hay que destacar que Japón estubo cerrado al mundo durante 260 (1603-1868), este periodo se le conoce como periodo Edo, bajo el régimen militar Tokugawa.

-

En 1854 finalizaron los tratados de amistad con Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia. Hakodate se convirtió en una ciudad portuaria abierta al mundo exterior y en 1858, concluyendo el tratado comercial y al año siguiente se convirtió en puerto comercial. Hisaburo Takeda, estudio en Europa y se formó en fortalezas tipo estrelladas de traza italiana, en 1864 se completaron las contribuciones de la fortaleza.

-

Espero que os guste y nos vemos em próximas publicaciones.

-

Welcome to a new installment of Japanese culture and history, in this case we are going to talk about Goryokaku, located in Hakodate in the Hokkaido prefecture north of the island of Honshu.

-

Toponymy of Hokkaido in the 19th century was called Ezo, the last stronghold of the shogunate against the new order creating a republic (1868-1869). It should be noted that Japan was closed to the world for 260 years (1603-1868), this period is known as the Edo period, under the Tokugawa military regime.

-

In 1854 the friendship treaties with the United States, Great Britain, and Russia ended. Hakodate became a port city open to the outside world and in 1858, concluding the commercial treaty and the following year it became a commercial port. Hisaburo Takeda, studied in Europe and trained in Italian star-type fortresses, in 1864 the contributions of the fortress were completed.

-

日本の文化と歴史の新しい記事へようこそ。今回は、本州の北、北海道の函館にある五稜郭について話します。

-

19 世紀の北海道の地名は蝦夷と呼ばれ、共和制を樹立する新秩序(1868~1869 年)に対抗する幕府の最後の拠点でした。 日本は 260 年間 (1603 年から 1868 年まで) 鎖国していたことに注意してください。この期間は、徳川軍事政権下の江戸時代として知られています。

-

1854 年にアメリカ、イギリス、ロシアとの友好条約が終了しました。 函館は対外に開かれた港湾都市となり、1858年に通商条約を締結し、翌年には商業港となりました。 武田久三郎はヨーロッパに留学し、イタリアの星型要塞で訓練を受け、1864 年に要塞の建設を完了しました。

source/ソース:photos internet/写真インターネット

#japan#history#architecture#Hakodate#Hokkaido#republic#unesco#fortitude#geography#perdioedo#Erameiji#archaeology#Goryokaku#日本#歴史#建築#函館#北海道#共和国#ユネスコ#慰霊#地理#永明寺#考古学#五稜郭#Photography#写真

200 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和四年(2022)12月19日(月曜日)弐

通巻第7558号

キッシンジャー最新論文。「ウクライナの和平交渉を急げ、さもなければ

核兵器が飛び交う第三次世界大戦は避けられない」

************************

ヘンリー・キッシンジャー元国務長官は『スペクティター』誌に寄稿し、「世界大戦を回避する方法」と題し、「ロシアを解体しようとする西側の野望が核を誘発する」と警告した。

「和平交渉ではウクライナとNATOを結びつけるべきだ。中立という選択肢はもはや意味がない」とし、ロシアを「無力」にする戦略は制御不能となり、予測不可能なスパイラルにつながる可能性がある」、「ロシアに権力の空白が生じると、地球的規模での新たな脅威に晒されるだろう」。つまりロシアを核の選択に追い込む危険性を示唆している。

キッシンジャーは21年五月の論文で、ウクライナがクリミアを承認する意思があると提案し、「その見返りに、ロシア軍は2月24日の侵攻の前に彼らの戦線に後退する」とした。そのうえで「ウクライナをNATOに加えることは賢明なアメリカの政策ではなかった」とロシア寄りの発言を繰り返した。

一年半後、立場を一転させ、「ウクライナと NATO を結び付けるべきである」とした。

何故ならフィンランドとスウェーデンがNATOに加盟したため、今後、NATOが中立の立場というスタンスは意味を持たなくなったと認識するからだ。

キッシンジャーは、「和平交渉の目標は、ウクライナの自由を確認すること。中央ヨーロッパと東ヨーロッパのための新しい国際構造を定義することの2つ」であるとした。

そのうえで「最終的にロシアはそのような秩序の中で場所を見つけるべきだ」と提案している。

現在の米国で、このような立場に与する議会人、メディア、政治学者は少数である。

(↑)キッシンジャー最新論文。「ウクライナの和平交渉を急げ、さもなければ核兵器が飛び交う第三次世界大戦は避けられない」。(『スペクティター』、12月17日号)

5 notes

·

View notes

Quote

初の大陸間攻撃。露見した時のアメリカ本土の市民感情を考えると細菌兵器の搭載を天皇が認めなかったらしいことの影響は大きいと思う。

[B! history] 米紙が振り返る「日本から飛んできた“数百の気球”が米国を脅かしていたときのこと」 | 撃墜されたのは2機のみ、死者6人が出たケースも

5 notes

·

View notes

Text

TEDにて

エリック・トポル:AIは医師が見逃しているものをキャッチできますか?

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

前提として、現在進行中の「移民による移民のための社会実験国家」がアメリカには、日本の���うな国民皆保険制度がありません。

前提として、現在進行中の「移民による移民のための社会実験国家」がアメリカには、日本のような国民皆保険制度がありません。

前提として、現在進行中の「移民による移民のための社会実験国家」がアメリカには、日本のような国民皆保険制度がありません。

これからの未来のヴィジョンとしての大前提は・・・

チャットGPTなどのAGIは、人工知能時代には、セレンディピティ的な人生を良くしてくれるメッセージを伝えてくれることの他に貨幣を事前分配、再分配して生活を下支えする役割に徹するべき。

例えば、GAFAMのようにアカウントに本人以外がアクセスしたら自動的にお知らせしてくれる方向性は良いサポートです。

AIは医療史上最大の変革をもたらす可能性があると、医師科学者エリック・トポルは言う。

洗練されたAIモデルが、人間の専門家と同等かそれ以上に医療画像を解釈し、さらには人間の目には見えないものまで拾い上げることができることを説明する。

AIが患者にも医師にも変化をもたらす態勢を整えていることを知る。

私はこの17年間、スクリプス研究所で働くという本当に幸運に恵まれた。

国内最大の非営利生物医学研究機関だ。タンパク質の結晶3次元構造を定義するのに2~3年を費やした同僚たちを見てきた。それが今では2、3分でできるようになった。

それは、9月にアメリカのノーベル賞で認められたディープマインドの派生技術であるアルファフォールド、デミス・ハサビスとジョン・ジャンパーの研究のおかげだ。

興味深いのは、アミノ酸配列を1次元にとらえ、原子レベルで3次元のタンパク質を予測するというこの研究が、今では他の多くのタンパク質構造予測モデルに影響を与え

RNAや抗体、さらにはゲノム内のミスセンス変異をすべて拾い上げることができるようになり、これまで発明されたことのない、自然界に存在しないタンパク質を思いつくことさえできるようになったことだ。

さて、これについて私が思うのは、トランスフォーマーモデルであったということだ。

これについてはまた後で話そう。この賞では、デミスとジョン、そして彼らの30人の科学者チームはトランスフォーマーモデルがどのように機能するのか理解していないのだから、AIはその賞の一部としてアスタリスクをもらうべきではないだろうか?

今レビューされた中で最も大きな貢献をしたライフサイエンスから、医学に話を変えようと思う。

医学界では、診断上の医療ミスについてあまり語られることがない。全米医学アカデミーによれば、私たちの誰もが一生のうちに少なくとも1回は経験することになる。

ジョンズ・ホプキンスの最近の研究によれば、こうしたエラーによって毎年80万人のアメリカ人が死亡または重篤な障害を負っている。つまり、これは大きな問題なのだ。

そして問題は、AIは私たちを助けることができるのかということだ。精密医療という言葉をよく耳にする。

同じミスを何度も繰り返すのであれば、それもとても精密なことなのだ。こっちはしたくないが

私たちに必要なのは、正確で精密な医療なのです。では、私たちはそこに到達できるのでしょうか?

これは網膜の写真です。これが最初の大きなヒントで、教師あり学習で10万枚の画像を訓練した。機械は人間に見えないものを見ることができるのか?網膜の専門家にとって、これは男性のものか、それとも女性のものか?そして、それが正確になる確率は50%だった。

しかし、AIは97パーセント正解した。

つまり、そのトレーニングは、どのようにそれが可能であったのか、その特徴が完全に定義されているわけでもないのです。

それでは、すべての医療画像について説明しましょう。これは代表的なもので、胸部X線です。そして実際、胸部X線検査では、AIがこの結節を見落としたことを放射線科医、つまり専門の放射線科医が発見し、AIは、がんであることを発見しました。

ラベル付けされ、注釈が付けられた大規模なデータセットの教師あり学習によって、AIは専門医と同等、いやそれ以上の結果を出すことができるのだ。

大腸内視鏡検査におけるポリープの発見に関する21の無作為化試験で、胃腸科医が単独でポリープを発見するよりも、マシンビジョンを用いた方が、特に日が経つにつれて、興味深いことに日が暮れるにつれて、ポリープがよりよく発見されることが示された。

こうしたポリープの発見によって機械の目、機械の目の威力を物語っている。

今のは面白かった。しかし現在でも、トランスフォーマーモデルではなく深層学習モデルを用いて、人間の目には見えないものをコンピュータビジョンが拾い上げる能力は非常に驚くべきものであることを、私たちは目の当たりにし、学んでいる。

これが網膜だ。糖尿病と血圧のコントロール。腎臓病。肝臓と胆嚢の病気。心臓のカルシウムスコア、これは通常心臓のスキャンで得られるものだ。臨床症状が現れる前のアルツハイマー病、心臓発作と脳卒中の予測。高脂血症。

そしてパーキンソン病の症状が出る7年前。将来、私たちは健康診断で網膜の写真を撮ることになるだろう。

網膜は、体内のほとんどすべてのシステムの入り口なのだ(もしもApple Vision Proから眼の診断ができたら?)

実に目を見張るものがある。これらの研究はそれぞれ、教師あり学習で数万から数十万枚の画像を用いて行われたもので、すべて異なる研究者による別々の研究である。

循環器専門医として、私は心電図を読むのが大好きです。30年以上そうしてきた。しかし、私はこれらのことを見ることができなかった。例えば、患者の年齢や性別、心臓の駆出率など、難しい診断がしばしば見落とされる。

患者の貧血、つまり小数点以下のヘモグロビン。心電図から心房細動や脳卒中を発症したことのない人が、発症する可能性があるかどうかを予測する。

心電図から糖尿病、糖尿病予備軍の診断。心臓の充満圧。甲状腺機能低下症や腎臓病。心電図検査で、心臓のことではなく、このようなことがわかると想像してみてください。

そして胸部X線検査である。機械の目を通した胸部レントゲンから、患者の人種を、ましてや倫理的な意味合いも含めて正確に判断できるとは誰が想像しただろうか。

そして興味深いことに、胸部X線検査によって糖尿病の診断や糖尿病のコントロール状態を知ることができる。もちろん、心臓に関するさまざまなパラメータは、放射線科医や循環器科医には到底できないことだが、マシンビジョンではそれが可能だ。

病理学者たちはよくスライドについて議論する。しかし、このマシンビジョンの能力を使えば、がんのドライバーゲノム変異を定義することができる。また、その腫瘍はどこから来ているのか?多くの患者にとってはわからない。

しかし、それはAIによって決定することができる。

また、スライドを見ただけで、すべてのトレーニングによって患者の予後がわかります。繰り返しますが、これはすべて畳み込みニューラルネットワークに過ぎず、トランスフォーマーモデルではありません。

ディープ・ニューラル・ネットワークからトランスフォーマー・モデルに移行するとき、この古典的なプレプリント。

つまり、これまでで最も引用されたプレプリントのひとつである「Attention is All You Need(注意力がすべてだ)」では、言語であれ画像であれ、より多くの項目を見ることができるようになり、これを文脈に当てはめることができるようになった。

そのプロトタイプがGPT-4だ。兆を超えるコネクションを持つ。

私たち人間の脳には100兆の接続やパラメータがあります。しかし1兆個というと、その1兆個の中に詰まっているすべての情報や知識を想像してみてほしい。そして興味深いことに、これは現在、言語、画像、音声とマルチモーダルになっている。

そして大量のグラフィック処理ユニットが関わっている。自己教師付き学習は、医療において大きなボトルネックとなっている。これは自己教師付き学習で可能です。

では、これは医療に何をもたらすのだろうか?

例えば、キーボードの解放だ。医師も臨床医も患者も望んでいることだ。誰もが臨床医としてデータクラークになることを嫌うし、患者も長い間待ち望んでいた診察がやっと受けられるとなれば、主治医に会いたいと思っているはずだ。

つまり、対面でのコンタクトを変えることができるのは、その一歩に過ぎないのだ。キーボードから解放され、会話から導き出された合成メモが使えるようになる。

今、私たちはアメリカ中の医療システムで、人々や医師が多くの時間を節約し、最終的にキーボードからの解放に向かっているのを目の当たりにしている。

私たちは最近、パース・キーン率いるムーアフィールズ眼科研究所のグループと共同で、網膜から医学界初の基礎モデルを発表しました。これまで8つの異なる研究が別々に行われていたのを覚えているだろうか?

これはすべて1つのモデルで行われたのです。これは160万枚の網膜画像を用いて、これらすべての異なる結果の可能性を予測したものです。そして、これはすべてオープンソースであり、もちろん他の人がこれらのモデルを構築できることは本当に重要なことです。

さて、本当に興味深い患者を2人ほど紹介したい。

アンドリューは現在6歳。彼は3年間、執拗に痛みが増し、成長が止まっていた。左足を引きずって歩けず、ひどい頭痛に悩まされていた。彼は3年間で17人の医師の診察を受けた。

彼の母親はChatGPTに彼の症状をすべて入力した。すると、ChatGPTは二分脊椎という診断を下し、脊髄が縛られていることがわかった。彼は脊髄を解放する手術を受けた。今では完全に健康だ。

これは私のところに送られてきた患者ですが、彼女はロングCOVIDに苦しんでいました。

彼女は神経科医を何軒も渡り歩き、妹は自分の症状を全てChatGPTに入力しました。その結果、ロングCOVIDではなく、治療可能な大脳辺縁系脳炎であることがわかりました。彼女は治療を受け、今は非常に元気です。

しかし、これらはもはや単なる逸話ではない。ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン誌の臨床病理学会議である非常に難しい70の症例をGPT-4と比較したところ、チャットボットは専門家であるマスター臨床医と同等かそれ以上の診断結果を出した。

最後に、私の仲間との最近の会話を紹介したい。アンドリュー・チョーは30歳で、循環器内科のフェローシップ2年目である。クリニックではすべての患者を一緒に診ている。そして先日の診療の終わりに、私は座って彼にこう言った。

あなたはキーボード解放の時代の医療を実践しようとしている。何十年もの間、私たちがしてこなかったような方法で、患者とつながることができるんだ。

それは、事前承認、請求、処方、今後の予約など、私たちが行うすべてのこと、患者へのナッジを含むことを導き出すために、メモと会話からの作業を持つ能力である。

例えば、血圧の検査は受けましたか?しかし、それ以上に、診断に役立つことがあります。そして、患者を診察する前に、患者のデータをすべて把握しておくという時間の贈り物。このようなサポートが、患者-医師関係の未来を変え、時間という贈り物をもたらすのです。

これは本当にエキサイティングなことだ。私はアンドリューに言った。もちろん、すべてのことは検証されなければならない。しかし、これは医療の未来にとって本当に驚くべきことであり、とてもエキサイティングなことなのだ。

ありがとう。

(個人的なアイデア)

昔と違いRNAやタンパク質をも活用しているため「DNAコンピューター」というネーミングは誤解を招きます。

人間の身体に使用すると基本的人権や倫理的な問題があり、コンピューターの言葉の定義もあって「DNAコンピューター」は定義に当てはまりません。

そのため範囲の大きな定義「ゲノムコンピューター」などにネーミングを分けたり、従来の固体コンピューター(ハードウェアのイメージ)とは一線を分けたような分野として・・・

「液体ゲノムコンピューターの検査装置」という方がなじみやすくイメージしやすいか��しれません。

倫理的な問題を抱えているこれらは天然のディープラーニングによるトランスフォーマーアルゴリズムに近いので再生医療にも応用できます。

クレイグベンダーなどの人工DNAも「ゲノムコンピューター」の定義に含めることも可能です。

だから、人工的な形にして従来の固体コンピューター(ハードウェアのイメージ)で社会実験している可能性もあります。

基本的人権も考慮に加えると・・・

イリヤ・サツキバーの数式をMMT(現代貨幣理論)とマクロ経済学からの視点で解釈してみると・・・

ある仮説に辿り着いた!

数式は「y=a/(2040-x)」でyはGNP。xは西暦の年数。ジェレーティブ人工知能が登場した2020年代から次第に急勾配になり

この先も数式どおりにGNPが成長すれば、2040年には無限大に到達する。

これまで人工知能時代に関したうっすらイメージ位のインスピレーションだったが、この数式が「様々な国家のGNPの推移」に当てはまる

という情報から確信に変わった!

この数式を根拠にすれば、基本的人権を貨幣数で表現できるかもしれない。ダニエル・カーネマンによると幸せを感じる年収は600万円あたり。

時給にすると時給3000円あたりと計算できるからこのあたりになるまで行政府は毎月の給付金をプラスして下支えをしていく基準にする。

資本主義なので競争はしてもらうけど、景気が冷えて時給が低くなりがちな時期は毎月の給付金を手厚く。

景気が加熱したら(中央銀行が金利を上げる前に)時給が上がりがちになるため毎月の給付金は年収に応じて減らしていく。

付加価値は、人と人にしか発生しないので対価としての貨幣は低収入者になればなるほど、多くの貨幣を国家が与える根拠にもなる。

サミュエルソンも「事前分配、再分配の給付金の支給」のアイデア以外は似たような事を言ってるけど最新の金融工学のテクノロジーは織り込まれてい��い。

このますます加速する人工知能時代とバランス、折り合いをとって同時に達成させていくことで・・・

このまま巡航速度で経済を成長させつつ、最新の金融工学のテクノロジーとインターネットをもってすれば・・・

働きながらも給付金を与える基本的人権的なベーシックインカム型も導入できるし、軽犯罪を急激に減少させる効果も確認されている。

参考までに

GDP(Gross Domestic Product)=「国内」総生産。GNP(Gross National Product)=「国民」総生産。1993SNAの導入に伴い、GNPの概念はなくなり、同様の概念として「GNI(Gross National Income)=国民総所得」が新たに導入された。

GDPは国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額。 「国内」のため、日本企業が海外支店等で生産したモノやサービスの付加価値は含まない。

一方GNPは「国民」のため、国内に限らず、日本企業の海外支店等の所得も含んでいる。

以前は日本の景気を測る指標として、主としてGNPが用いられていたが、現在は国内の景気をより正確に反映する指標としてGDPが重視されている。

そして

前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。

その後、西洋占星術でいう風の時代が到来。

2020年から新型コロナウイルスのパンデミック。

2022年から続いて、ロシアのウクライナ侵攻。

2023年では、幼稚ではあるが人工的な神のような回答するチャットGPTが登場。

「エピソード7意識のマップの数値と人工知能を訓練する計算回数が相似?」でも指摘しているように

兆候が顕在化してきています。

エピソード7の意識のマップでも、表示しているように、人工の神を創造するともなれば、その最初のステップで一神教が言うような全知全能の神ではなく

カイヨワも言い一神教も言うようなあらゆる悪魔が顕現するような可能性も否定できません。

よく一神教で登場すると言われるパンドラの箱の話に似ています。

ニックボストロムが言う「黒い玉」「死の玉」のことかもしれません。

Before 2022, this would not have been possible, but with Apple, Google, and Microsoft agreeing to expand the use of “passkey,” a passwordless authentication system…

2022年以前では、不可能だったが、Apple・Google・Microsoftがパスワードな しの認証システム「パスキー」の利用拡大に合意したことで・・・

…on the basis of high security and a high degree of privacy as well…

高いセキュリティと高度なプライバシーも基本にして・・・

…and if, as Ivan Pupilev says, all everyday objects have gesture interface capabilities…

イワン・プピレフの言うように日常的な物すべてにジェスチャーインターフェース機能を搭載していれば・・・

By integrating them with a common smart home standard, “Matter,” and making it possible to automatically connect to them by simply approaching them, assuming permission and authentication…

スマートホーム共通規格「Matter」で統合して近づけるだけで本人の許可、認証を前提とし自動接続できるようにすることで

It may be possible to customize even simple functions as complex functions by combining various devices in a stand-alone manner.

単体では、単純な機能でもさまざまな機器を組み合わせることで複雑な機能としてカスタマイズできるようにできるかもしれない。

In the past, OpenDoc, a technology developed by Apple to realize compound document and document-centered operation, was available.

かつて、OpenDoc(オープンドック)は、Appleが開発したコンパウンド・ドキュメントとドキュメント中心の操作実現する技術があったが

Can we extend this technology to shift from a document-centric to a gesture-centric interface?

これを拡張して、ドキュメント中心からジェスチャーインターフェース中心にできないだろうか?

If you want to work on a larger screen from your smartphone, iPhone, or iPad with a user interface by wearing the Oculus Dash or HoloLens from Oculus Quest

Oculus QuestにあるOculus DashやHoloLensなどを身につけることでユーザーインタフェースをスマートフォン、iPhone、iPadからもっと大きい画面で作業したい場合

It was usual to use a computer with a large screen, but now it is possible to use a huge screen! However, there were limits to the amount of money and placement of the display.

大画面のパソコンでというのが、普通でしたが、もっと、巨大な画面で!!という場合はディスプレイの金額的、配置場所にも限界がありました。

Virtual reality as the future of the holographic age, Virtual reality Virtual reality OS and its extension to the gesture interface center.

ホログラム時代の未来にあるものとして、Virtual reality バーチャルリアリティのOSとジェスチャーインターフェース中心への拡張

Seamlessly linked together, there will be no spatial limits, and you’ll be able to work in a small room with any number of huge, large screens that you can place anywhere in 360 degrees!

シームレスに連携させることで、空間的に限界は無くなり、小さな部屋でいくらでも巨大な大画面で360度どこにでも置いて作業できるようになります!!

For example, even if it is not possible to display 3D without wearing glasses like the gesture interface in the sci-fi movie “Iron Man”…

例えば、SF映画「アイアンマン」に出てくるジェスチャーインターフェイスのようにメガネをかけずに立体表示させるとまではいかないまでも

It may be possible to “make it look realistic by wearing special glasses” such as Oculus Dash and HoloLens in Oculus Quest, so…

Oculus QuestにあるOculus DashやHoloLensなど「特殊なメガネをかけることでリアルに見せる」ことはできそうなので・・・

It would be fun to display the setting panel of a simple function device that you touch through the special glasses as if it pops up from inside the device in CG in a hologram format (image: Genie Effect on Mac)

特殊なメガネを通して、触った単純な機能の機器の設定パネルをホログラム形式でCGで機器の中からポップアップするように表示してくれると楽しそう(イメージは、Macのジニーエフェクト)

警察比例の原則。

警察比例の原則。

警察比例の原則。

最近2023年から始まったジェネレーティブ人工知能の流行によって

ジェネレーティブ人工知能で作られたメディア(画像・映像など)が人々の目に触れる際には、情報源を開示するよう求めている(オープンAIなど10社が自主ガイドラインに署名した)

ヘンリー・マークラムの研究で脳のイメージが数値化されたデータから・・・

この膨大なデータをディープラーニングを搭載したジェネレーティブ人工知能に候補を複数映像化させる

こうすることでストーカーしかできない人工知能の問題を解消できる?かもしれない

憲法第19条にもあるように「内心の自由」正確に特定しないようにして

権力者の頭脳の中身をリアルタイムに複数映像化したことをチャットGPTに説明してもらう。

これは三つしかない内のひとつ。リカレント・ニューラル・ネットワークを使います。

この権力者の頭脳の中身をリアルタイムに映像化したことをニティシュ・パドマナバンの老眼鏡を含めた未来の自動オートフォーカス搭載メガネなどを用いて

特殊なメガネを通して、ホログラム形式でCGからポップアップ表示できる可能性もありそうです。

しかし

機械学習ディープラーニング物体検出データベースのことを「Darknet」と呼んでいます。

フェイフェイ・リー構築した機械学習ディープラーニング画像データベースのことを「ImageNet」と呼んでいます。

他には、今のところ、リカレント・ニューラルネット(RNN)フレームワークなど・・・

たった三つしかないのが2022年の現状です。

チャットGPTは、大規模言語モデル。

懸念されることとして、アメリカ政府が諜報に使用するエシュロンやPRISMに近い可能性もある。

Google検索データは、広告に使われるが、オープンAIはMicrosoftと資本提携で入力データが何に使用されるか?

これを明示していないという危険性がある可能性があります。

続いて

Could it be that Apple is developing its own search engine to compete with Google, which has reinvented semantic web search based on chat GPT and entered the market?

Appleが独自の検索エンジンを開発しているのは、もしかしてチャットGPTを基盤にしてセマンティックウェブ検索を再発明し参入Googleに対抗するため?

In the past, Linux made the OS open source and extinguished Microsoft’s monopolistic Wintel-closed dominance.

かつて、LinuxはOSをオープンソース化してMicrosoftの独占的なウィンテルクローズの優位性を消滅させた。

In 2023, AMD and Apple Silicon are in the midst of blowing the wind out of the last Intel monopoly from the consumer market sector.

AMDとAppleシリコンが、最後のIntelの独占体制にコンシュマー市場分野から風穴を開けている最中の2023年。

Google has opened up the search engine market for a new industry by putting all of its machine learning research results to work to break Microsoft’s Internet Explorer monopoly.

Googleは、機械学習の研究成果をすべてぶちこみ新産業の検索エンジンの市場を切り開いてMicrosoftのインターネットエクスプローラの独占的な体制に風穴を開けた。

And now, right now, open-source AI is taking over Google’s monopoly on the search engine market with chat GPTs. It may be about to wind down with the reinvention of the semantic search engine proposed by Tim Berners-Lee.

そして、今まさにオープンソースAIが、チャットGPTでGoogleの独占している検索エンジン市場をティム・バーナーズ・リーが提唱したセマンティック検索エンジンという再発明で風穴を開けようとしているのかもしれません。

Is Twitter, which Eron Musk went to the trouble of investing a huge amount of money to acquire, comparable to Google and Facebook in terms of data accumulation?

イーロンマスクがわざわざ巨額の資金を投じてまで買収したTwitterもデータの蓄積から見るとGoogle、Facebookに匹敵している?

Is it possible that Eron Musk, a founding member of Open AI, is trying to reinvent Twitter based on chat GPT?

これを立ち上げてるオープンAI設立メンバーのイーロンマスクは、可能性を見越していてチャットGPTを基盤にTwitterを再発明しようとしている?

Open AI, a San Francisco-based nonprofit organization, is dedicated to being the first to develop a “general-purpose artificial intelligence” (AGI) with human learning and reasoning capabilities, so that all people can benefit from it.

サンフランシスコを拠点とする非営利団体のオープンAIは、人間の学習能力と推論能力を持つ「汎用人工知能(AGI)」を最初に開発し、すべての人にその恩恵が及ぶようにすることを目的として設立されています。

Deep Mind,“ which has similar goals, is building a system similar to the chat GPT.

同様の目的を掲げてる「ディープマインド」もチャットGPTと同じようなシステムを構築しています。

As for other derivative…

他の派生的なこととして・・・

As for the use of deep fakes, if they are built into the algorithm for all surveillance cameras, they can be removed only with the person’s permission.

ディープフェイクの活用としては、すべての監視カメラ用のアルゴリズムに組み込んでおけば、外すには本人の許可を得てからにすることもできる。

This would also deter voyeurism by the mass media and police who would abuse the system without the person’s permission.

こうすれば本人の許可なく悪用するマスメディアや警察の覗き見行為も抑止できる。

To temporarily deter misuse, a comprehensive mechanism could be created to protect videos with NFT and a two-factor authentication passkey, and to confirm one by one whether or not the user has permission to disseminate the videos.

一時的な悪用抑止には、NFTと二要素認証によるパスキーで動画を保護し拡散の許可の有無を一つ一つ

If a comprehensive mechanism can be created to confirm whether or not the user has permission to spread the video, it may be possible to create time for the spread of quantum encryption and the commercialization of quantum computers.

本人に確認できるような総合的な仕組みを創れば、量子暗号化や量子コンピューター商用化普及までの時間をつくれるかもしれない。

Released in November 2022. Almost a few months later. A search engine like this appeared.

2022年11月にリリース。そのほぼ数ヶ月後。こんな検索エンジンが登場しました。

perplexity

この回答がどこの記事から引用されたかも表示されはじめた!数字に対応して引用元が表示される。

Next, why? What if the chat GPT could explain how it might have come to this explanation? Perhaps we are getting closer and closer to an explainable AI?

次は、なぜ?この説明に至ったのかもチャットGPTが説明できたら?もしかして、説明可能なAIにもどんどん近づいてきてる?

In about a few months, this threatening? No, an astounding achievement.

数ヶ月位でこの脅威的な?いや、驚異的な成果。

And the Schrödinger equation?

シュレーディンガー方程式も?

For explanations other than equations, it could be comparable to Wolfram Alpha, which is similar to semantic web search.

数式以外の説明に関しては、セマンティックウェブ検索に近いウルフラムアルファにも匹敵する可能性もある。

そして

チャットGPTの人気と爆発的な成長に乗りMicrosoftが先行してチャットGPT 搭載 Bingをリリースするも登録しないと検索結果は会話調で返ってこない?インターフェイスがわかりずらい。

一方、Googleも億人単位規模ネット情報サービスにも関わらず、わずか一日位で対応すると言う離れ技を繰り出すが、検索エンジンの検索結果は、まだ会話調で返ってこない。

両者共に、まだまだ時間がかかりそうだ。

このチャットGPTタイプの新型検索エンジンperplexityのほうに分はあります。

巨大な権力を持つに至ったGAFAMの検索エンジン開発競争が加速。日本のネット情報サービス人口以上で、その規模が人間の限界を遥かに超えた別次元。

権力者処世術は悪性だが、カントの言うように、権力者を完全リアルタイムで行動を透明化する条件限定なら善性に転化する。

同じ権力者のTV局やマスメディア、行政府、警察は、透明化を高くガラス張りにしないから悪性だけど、GAFAMが最善の手本を示してます。

<おすすめサイト>

シェーン・レッグとクリス・アンダーソン :AGI(汎用人工知能)のトランスフォーマーアルゴリズムな可能性 - そしてそれがいつ到達するか

リフィク・アナドル:AIアートが人類の集団的記憶を高める方法

キャシー・ウッド:AIが指数関数的な経済成長を引き起こす理由

ウォルター・デ・ブラウワー:AIが人間であることの意味をどのように学んでいるか?

エリエザー・ユドコフスキー:超知能AIは人類を滅亡させるだろうか?

スティーブン・ウルフラム:AI、宇宙、そしてすべてについて計算的に考える方法

リヴ・ボーリー :AIにおける競争のダークサイド

ゲイリー・マーカス:暴走するAIの緊急のリスクと、それらについて何をすべきか?

マックス・テグマーク:AIをコントロール下に置く方法

マックス・テグマーク: AIに圧倒されるのではなく、AIからパワーを得る方法

イリヤ・サツキバー:AGIへのエキサイティングで危険な旅

グレッグ・ブロックマン:ChatGPTの驚くべき可能性の裏話

アロナ・フィッシュ:人工知能は本当に私たちを理解しているのでしょうか?

エピソード7意識のマップの数値と人工知能を訓練する計算回数が相似?2023

エピソード7 Episode7 - テーラワーダ仏教の「結び」と意識のマップ、マクロ経済学について(パワーか、フォースか 改訂版―人間のレベルを測る科学 - デヴィッド・R・ホーキンズ Amazon)

Apple Vision Pro 2023

ケイド・クロックフォード:顔認証による大衆監視について知る必要のあること!

ルトハー・ブレフマン:貧困は「人格の欠如」ではなく「金銭の欠乏」である!

個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)

世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#エリック#トポル#人工#知能#プライバシー#セキュリティ#GPT#カーツワイル#ベーシック#インカム#貨幣#クロックフォード#概念#倫理#Apple#Vision#コロナ#賃金#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

1 note

·

View note

Photo

ウチナーンチュ

沖縄出身者

ウチナーンチュ(Uchinanchu)とは、日本の沖縄県出身者を指す言葉であり、沖縄の伝統、文化、歴史を共有する人々を指します。

沖縄県は日本の南に位置し、独自の文化や言語、伝統を持っています。ウチナーンチュという用語は、沖縄の人々が自らのアイデンティティを表現するために用いられます。

沖縄の文化は、琉球王国時代からの歴史的な要素や、中国、日本、アメリカなど他の文化との交流から影響を受けています。

沖縄の伝統舞踊や音楽、伝統工芸品、料理などは、ウチナーンチュのアイデンティティや文化的遺産を示すものとして知られています。

また、第二次世界大戦で激しい戦闘地となったことや、沖縄には米軍基地が多く存在することも特筆される点です。これらの要因が、ウチナーンチュの文化や歴史に影響を与えてきました。

ウチナーンチュのコミュニティは、沖縄県内だけでなく、日本国内や世界中にも広がっています。彼らは自らのルーツや文化を大切にし、伝統を守りながらも、現代社会で活躍することを目指しています。

※画像は東京ウチナンチュ大会から

♪♫♬🎤🎹🎶♪♫♬🎤🎹🎶♪♫♬🎤🎹🎶♪♫♬🎤🎹🎶

Uchinanchu

People from Okinawa

Uchinanchu is a term used to refer to people from the Japanese prefecture of Okinawa, and refers to people who share Okinawa's traditions, culture, and history.

Okinawa Prefecture is located in the south of Japan and has its own culture, language, and traditions. The term Uchinanchu is used by Okinawan people to express their identity.

Okinawa's culture has been influenced by historical elements from the Ryukyu Kingdom era and interactions with other cultures such as China, Japan, and America.

Okinawan traditional dance, music, traditional crafts, and cuisine are known to represent the Uchinanchu identity and cultural heritage.

It is also noteworthy that Okinawa was the site of a fierce battle during World War II, and that there are many US military bases in Okinawa. These factors have influenced Uchinanchu culture and history.

The Uchinanchu community has spread not only within Okinawa Prefecture, but also throughout Japan and around the world. They value their roots and culture and aim to thrive in modern society while preserving their traditions.

0 notes